8 janvier

Mort d’Achille Emperaire, à Aix, âgé de soixante-huit ans.

« Nouvelles locales. Décès », Le National, journal républicain d’Aix, 28e année, n° 1387, dimanche 16 janvier 1898, p. 2 :

« Décès. — Un artiste peintre qui a eu une certaine notoriété, en tout cas de l’originalité, M. Empéraire, est mort à Aix, à l’âge de 68 ans. C’était ce qu’on appelle communément un type, ce qu’il justifiait au physique comme en art. M. Empéraire était très estimé comme homme et ses œuvres artistiques méritaient l’attention des connaisseurs, car elles n’étaient pas banales et témoignaient d’une grande intelligence de la couleur et d’une continuelle recherche de l’art. »

« Mouvement de la population. Du 8 au 15 janvier 1898 », Le National, journal républicain d’Aix, 28e année, n° 1387, dimanche 16 janvier 1898, p. 3 :

« Décès

— Emperaire Jean, artiste peintre. 68 ans, rue Émeric-David, 15. »

13 janvier

Zola publie une lettre ouverte au président de la République, « J’accuse », à propos de l’affaire Dreyfus. À la suite à cet article, il est condamné le 23 février.

Zola, « J’accuse », L’Aurore, 13 janvier 1898 ; signé La Revue blanche, 1er mars 1898, p. 321.

Rewald John, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 142 :

« Quand vers 1899, le jeune peintre Louis Le Bail lui parla de Zola, à propos de cette affaire [l’affaire Dreyfus], Cezanne se mit à rire et résuma son opinion en ces quelques mots : « on lui a monté un bateau » (2). Ce fut tout.

(2) Renseignement communiqué par M. Louis Le Bail. »

De retour à Paris, Cezanne habite à Clichy.

« Une fois encore il la quitta pourtant [la Sainte-Victoire]. Il passe l’hiver de 1898 à Paris, et à peu près toute l’année suivante. Il habitait un appartement à Clichy, tout près de son atelier [rue Hégésippe-Moreau]. Il en sortait peu. Il y fit des portraits, ses grandes natures mortes, s’enfonça de plus en plus dans le culte des Vénitiens et du Poussin, dans la désespérance aussi. »

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 102.

En réalité, la famille a déménagé au 31 rue Ballu avant mai 1898 (voir plus bas), tout près de la Place de Clichy : Joachim Gasquet extrapole.

Visa de la gendarmerie sur le livret militaire de Paul junior, communiqué par Philippe Cezanne

A son retour à Paris vers le 10 décembre 1897, la famille a retrouvé d’abord son ancien appartement, « abandonné depuis 7 mois » :

Lettre d’Hortense Cezanne à Mme Chocquet, 30 décembre 1897

Il prend un atelier près de chez lui, villa des Arts, 15, rue Hégésippe-Moreau, au quatrième étage, qu’il conservera jusqu’en 1899.

Calepins cadastraux, D1P4, Archives de Paris ; Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, éd. Crès et Cie, 1914, éd. revue et augmentée, 1924, p. 91-92.

Imbourg Pierre, « Cezanne et ses logis… à Paris », Beaux-Arts, n° 316, 20 janvier 1939, p. 3 :

« 15, rue Hégésippe-Moreau

Cezanne loua un atelier en 1898, 15, rue Hégésippe-Moreau, dans la « charmante cité [villa] des Arts ». Ce fut probablement son dernier domicile parisien.

Les ateliers s’y étendent sur deux étages, des appartements bourgeois leur font face. Dans la cour, une pelouse ajoute à l’atmosphère aisée de cette cité. »

Des reproductions de dessins de Forain décorent les murs. Lors d’une visite, Vollard constate que :

« Cezanne tenait Forain en grande estime. Dans son atelier de la rue Hégésippe-Moreau il y avait, piqués aux murs, toutes sortes de dessins du satirique de Doux Pays. »

Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 228.

« Doux pays » est le nom d’une série hebdomadaire de dessins de Forain publiées dans Le Figaro entre le 5 janvier 1894 et le 29 décembre 1898. En 1898, Forain se déchaîne par ses caricatures foncièrement antisémites et antidreyfusardes qu’il publie dans le journal hebdomadaire Psst…!, qu’il fonde en 1898 avec Caran d’Ache et le soutien actif de Degas et Maurice Barrès. Le journal paraît du 28 février 1898 au 28 janvier 1899.

La « grande estime » de Cezanne pour Forain constitue l’un des minces indices qui permettent de supposer que Cezanne était antidreyfusard, même si les dessins de Forain qu’a vus Vollard provenaient de la série du « Doux pays » et non de Psst…!

Forain, « Doux pays », Le Figaro, 40e année, 3e série, n° 5, vendredi 5 janvier 1894, p. 1.

Forain, « Doux pays », Le Figaro, 44e année, 3e série, n° 363, jeudi 29 décembre 1898, p. 3.

Forain, Doux Pays, 189 dessins, Paris, Librairie Plon, 1897, 209 pages.

Psst…!, images par Forain, Caran d’Ache, première année 1898-1899, Paris, librairie Plon, recueil des numéros 1, 28 février 1898, à 52, 28 janvier 1899.

Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 228 :

« De même que Degas, Cezanne tenait Forain en grande estime. Dans son atelier de la rue Hégésippe-Moreau il y avait, piqués aux murs, toutes sortes de dessins du satirique de Doux Pays. »

Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 123-143, p. 125 ; repris par Vollard Ambroise, « L’atelier de Cezanne », Mercure de France, 25e année, tome CVIII, n° 402, 16 mars 1914, p. 286-295, p. 287 :

« L’atelier de la rue Hégésippe-Moreau était encore plus simplement orné que celui d’Aix. Quelques reproductions de Forain, découpées dans les journaux, faisaient le fond de la collection parisienne du maître. Ce que Cezanne appelait ses Véronèse, ses Rubens, ses Lucas Signorelli, ses Delacroix, c’est-à-dire les images à un sou pièce dont j’ai déjà parlé, était resté à Aix. Je dis, un jour, à Cezanne qu’il pourrait avoir des reproductions très belles chez Braun. Il me répondit : « Braun vend aux musées. » Il regardait comme un luxe de nabab d’acheter quelque chose à un fournisseur de musées. »

Mars

Première intention de Maurice Denis de peindre son Hommage à Cezanne :

« Saint-Germain, mars 1898

[…] Faire un tableau de Redon dans la boutique de Vollard, entouré de Vuillard, Bonnard, etc. »Denis Maurice, Journal, tome I « (1884-1894) », Paris, La Colombe, éditions du Vieux Colombier, 1957, p. 143.

7 mars

Pissarro écrit à son fils Lucien.

« Je suis allé à l’exposition de Legros chez Bing, très importante. Selon moi, ses eaux-fortes sont de beaucoup supérieures à sa peinture, quoique par-ci par-là Rembrandt est mis à contribution ! Quant à la peinture, elle m’est désagréable ; quand on aime Rembrandt comme je l’aime, je trouve les imitateurs trop au-dessous, vraiment non ! C’est par trop pénible, sourd, plutôt noir de ton et même les motifs de chaumières coniques sont par trop chipés. A quoi bon regarder en arrière et jamais la nature si belle, si lumineuse et si diverse de caractère ? Toujours dans la poussière des vieux maîtres, que l’on ne devrait pas démarquer sous prétexte de les vénérer, il me semble qu’il vaut mieux suivre leur exemple en cherchant nos éléments dans ce qui nous entoure, avec nos propres sens. Je dis peut-être une grosse bêtise, cela ne fait rien, j’y tiens ferme. J’ai vu des paysages de Courbet dernièrement, c’est autrement mieux et bien à lui, Courbet… Et Cezanne tout en ayant du caractère, cela empêche-t-il qu’il soit lui ?… A quoi bon répéter sans se lasser ce qui a été si bien fait ! Et Manet, et Degas, qui va de l’avant sans cesse, qui trouve du caractère dans tout ce qui nous entoure, ce n’est pas de l’impuissance, cela ! Cela m’a attristé de voir en somme un homme aussi bien doué que ses camarades, mais que la théorie a perdu ! Voilà, mon cher Lucien, les réflexions que j’ai eues franchement en regardant les Legros ; je n’ai pas senti le coup de fouet. »

Lettre de Pissarro, Paris, hôtel du Louvre, à son fils Lucien, 7 mars 1898 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1523, p. 458.

Printemps 1898 ?

Rewald situe à cette date l’épisode avec le baron Denys Cochin.

25 avril

Ouverture du salon de la Société nationale des beaux-arts, où le Balzac de Rodin fait scandale. Après le refus de la statue par la Société des gens de lettres, qui l’avait commandée en 1892, Mathias Morhardt, rédacteur au Temps, prend l’initiative d’une souscription pour son achat.

Lecomte, « Le triomphe du Balzac de Rodin », L’Illustration, 1er juillet 1939, p. 335-336.

Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, éd. Crès et Cie, 1914, éd. revue et augmentée, 1924, p. 115.

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 160.

Mai

Visa de la gendarmerie sur le livret militaire de Paul junior, avec pour adresse 31 rue Ballu (renseignement communiqué par Philippe Cezanne)

Mai

Degas achète pour 200 francs un tableau de Cezanne représentant des poires vertes, qu’il décrit ainsi : « rentoilé ― sans doute un morceau de tableau ».

« Notes inédites de Degas », dans Degas, catalogue d’exposition, Paris, Grand Palais, 9 février – 16 mai 1988 ; Ottawa, musée des Beaux-arts du Canada, 16 juin 1988 – 28 août 1988 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, 27 septembre 1988 – 8 janvier 1989 (catalogue établi par la présidente du comité scientifique Jean Sutherland Boggs, Henri Loyrette, Michael Pantazzi, Gary Tinterow avec la participation de Douglas D. Druick et la collaboration d’Anne Roquebert), p. 494.

1er mai, 15 mai, 1er juillet

Signac publie, dans La Revue blanche, en trois parties, De Delacroix au néo-impressionnisme. Le texte paraîtra en livre l’année suivante aux Éditions de la Revue blanche. De courts passages de son livre concernent Cezanne.

« 1. Ceux qui, succédant à Delacroix, seront les champions de la couleur et de la lumière, ce sont les peintres que plus tard on appellera les impressionnistes : Renoir, Monet, Pissarro, Guillaumin, Sisley, Cezanne et leur précurseur admirable, Jongkind. […]

Les adeptes de la nouvelle technique n’ont fait que réunir, ordonner et développer les recherches de leurs précurseurs. La division, telle qu’ils l’entendent, ne se compose-t-elle pas de ces éléments de l’impressionnisme, amalgamés et systématisés : l’éclat (Claude Monet), le contraste (qu’observe presque toujours Renoir), la facture par petites touches (Cezanne et Camille Pissarro) ? […]

Cezanne, en juxtaposant, par touches carrées et nettes, sans souci d’imitation ni d’adresse, les éléments divers des teintes décomposées, approcha davantage de la division méthodique des néo-impressionnistes. […]

De même, la touche de Cezanne est le trait d’union entre les modes d’exécution des impressionnistes et des néo-impressionnistes. »

Signac Paul, « De Delacroix au néo-impressionnisme », La Revue Blanche, tome XVI, « I La technique de Delacroix », 1er mai 1898, p. 13-35 ; « II Les techniques de l’impressionnisme et du néo-impressionnisme », tome XVI, 15 mai 1898, p. 115-133 ; « III L’éducation de l’œil », 1er juillet 1898, p. 357-369, Cezanne p. 115, 123, 128, 129.

9 mai – 10 juin 1898

« Exposition Cezanne », Galerie Vollard, 6, rue Laffitte.

Un carton annonce l’exposition, illustré d’une lithographie (V 1264), « Composition inédite de Cezanne », réalisée d’après ses Baigneuses (FWN942-R458), et comportant au verso une liste des œuvres. Les 60 toiles exposées appartiennent au marchand.

- Nature morte

- Nature morte

- Nature morte

- Paysage

- Nature morte

- Paysage

- Paysage

- Paysage

- Nature morte

- Nature morte

- Paysage

- Nature morte

- Nature morte

- Joueur de cartes [R 708]

- Paysage

- Paysage

- Nature morte

- Paysage

- Intérieur

- Paysage

- Nature morte

- Nature morte

- Nature morte

- Nature morte

- Le fumeur

- Paysage

- Paysage

- Paysage

- Paysage

- Paysage

- Paysage

- Nature morte

- Paysage

- Fleurs

- Nature

- Fleurs

- Portrait

- Portraits

- Fleurs et fruits

- Paysage

- Nature morte

- Nature morte

- Fleurs

- Paysage

- Fleurs et fruits

- Fleurs

- Nature morte

- Marine grise [FWN60-R170]

- Fleurs et fruits

- Fleurs et fruits

- Marine

- Paysage

- Marine

- Portrait de Mme C.

- Portrait de Mme C.

- Le cabaret

- Portrait

- Le Cygne et Léda [FWN660-R447]

- Paysage

- Nature morte

Revue de presse

Y. R. [Rambosson Yvanhoé], « Petites Expositions. Exposition de peintures, dessins, eaux-fortes d’Alfred Muller (galerie Vollard) », La Plume, 10e année, n° 217, 1er mai 1898, p. 287 :

« Exposition de peintures, dessins, eaux-fortes d’Alfred Muller (galerie Vollard)

[…] (Dans une salle proche, d’intéressants Maurice Denis, M. Vollard annonce pour le 9 mai au soir le vernissage de l’exposition Cezanne). »Exposition Cezanne, Paris, Galerie Vollard, 9 mai – 10 juin 1898, carton de l’exposition au musée Granet.

T., « Au jour le jour », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 7e année, n° 2056, jeudi 12 mai 1898, p. 2.

« Une exposition des œuvres du peintre Cezanne vient de s’ouvrir dans la galerie Vollard, 6, rue Laffitte. Elle durera jusqu’au vendredi 10 juin. »

Lettre de Stéphane Mallarmé à Marie et Geneviève Mallarmé, Valvins, jeudi [12 mai 1898] ; Mallarmé Stéphane, Correspondance, tome X, Paris, Gallimard, « nrf », 1984, n° MMDCCXXIII, p. 185 :

« J’ai été maussade, la journée, en craignant que l’exposition de Redon, dont la vente appartient à l’artiste, n’enrichisse pas Vollard, comme eût fait celle, qu’il projetait, de Cezanne, toiles à lui personnellement ; »

« Échos et nouvelles. Çà et là », L’Aurore, littéraire, artistique, sociale, 2e année, n° 208, samedi 14 mai 1898, p. 1:

« ÇÀ ET LÀ

Galerie Vollard. — Exposition Cezanne jusqu’au 10 juin. Natures mortes, paysages, fleurs et fruits. »

« Au jour le jour », Le Journal du dimanche, 15 mai 1898. A voir

L’Estampe, 15 mai 1898, p. 3.

Lettres de Stéphane Mallarmé à Marie et Geneviève Mallarmé, Valvins, Lundi [16 mai 1898] ; Mallarmé Stéphane, Correspondance, tome X, Paris, Gallimard, « nrf », 1984, n° MMDCCXXX, p. 193-194 :

« Lu tout à l’heure, dans le Journal, que l’exposition Cezanne ouvrait tout de même chez Vollard, ce qui permet d’espérer ; »

« Lettres, sciences & arts. Exposition », Journal des débats politiques et littéraires, 110e année, n° 134, dimanche 15 mai 1898, p. 3 :

« Exposition. Une exposition des œuvres du peintre Cezanne vient de s’ouvrir dans la galerie Vollard, 6, rue Laffitte. Elle durera jusqu’au vendredi 10 juin. »

« Expositions nouvelles », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 21, 21 mai 1898, p. 187 :

« CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de M. Cezanne, galerie Vollard, 6, rue Laffitte, jusqu’au 10 juin. »

Fontainas André, « Art moderne », Mercure de France, tome CXVI, n° 102, juin 1898, p. 890. A voir

Natanson Thadée, « Notes sur l’art des Salons », La Revue blanche, tome xvi, 1er juin 1898, p. 220.

« Cependant, dans la galerie de M. Vollard, a lieu une exposition d’œuvres de MM. Cezanne et Redon.

Les amateurs de peinture et tous ceux qui sont épris des arts plastiques auront goûté, dans la société de ces artistes qui comptent parmi les plus considérables de ce temps, des joies pures et intenses dont on ne sent pas le courage de parler en passant et avec des mots dont on s’est usé le relief. »

Parsons Léon [Camille Mauclair ?], « Un initiateur », La Presse, 65e année, nouvelle série, n° 2206, dimanche 12 juin 1898, p. 3.

« UN INITIATEUR

Il y a de la tristesse à penser que la salle disgracieuse où M. Vollard vient de réunir un certain nombre des œuvres de Paul Cezanne retient vraiment entre ses murs toute la vie d’un artiste, qui aspirait à d’autres gloires et dont les peintures, aux tons violents et aux attitudes de héros titanesques, auraient pu resplendir en fresques éclatantes sur les panneaux des Panthéon et des Louvre.

Il n’en sera pas ainsi, car les événements n’ont pas amené de coïncidences favorables. Paul Cezanne ne sera pas cité à côté des Puvis de Chavannes ou des Manet, qui nous donnèrent de leur conception une réalisation définitive ; sa gloire sera plus discrète, mais son nom ne sera pas oublié cependant ; c’est celui d’un initiateur.

Avant d’autres, plus célèbres que lui, il a compris que le peintre devait oublier les procédés de l’art officiel pour s’abandonner à l’« impression » directe de la nature et la rendre spontanément.

« Il se serait coupé le poignet plutôt que de retourner au Louvre gâter son œil à une de ces copies qui encrassent pour toujours la vision du monde où l’on vit. Est-ce que, en art, il y a autre chose que de donner ce qu’on a dans le ventre ? Est-ce que tout ne se réduit pas à planter une bonne femme devant soi, puis à la rendre comme on la sent ? Est-ce qu’une botte de carottes, oui, une botte de carottes, étudiée directement, peinte naïvement, dans la note personnelle, où on la voit, ne vaut pas les éternelles tartines de l’Ecole, cette peinture au jus de chique, honteusement cuisinée d’après les recettes ? Le jour viendra où une seule carotte originale sera grosse d’une révolution.

C’est ainsi ― ou à peu près ― que résonne le Claude Lantier d’un des romans les plus achevés de Zola, le peintre dont le romancier nous a décrit, dans l’Œuvre, les luttes émouvantes avec l’idéal entrevu qu’il ne savait atteindre. Mais ce Claude Lantier, ami de l’écrivain Pierre Sandoz, ce « garçon maigre, aux articulations noueuses, à la forte tête barbue », n’est-ce pas Paul Cezanne lui-même tel que nous l’a fait entrevoir Pissaro et « la petite ville provençale où le peintre et le romancier s’étaient connus en huitième, dès leur première culotte usée sur les bancs du collège », c’est Aix-en-Provence, la ville natale d’Émile Zola et de Cezanne, la ville où ils unirent leurs rêves, où ils prirent conscience d’eux-mêmes, jusqu’au jour où ; tous les deux ; ils vinrent à Paris et y passèrent ensemble leurs années de début. Chaque jeudi on dînait chez Sandoz, où il y avait réunion. Mais voici que bientôt Émile Zola est devenu riche et célèbre et le noble Cezanne ne se sent plus à l’aise dans ce milieu de l’homme « arrivé ». Il sent confusément que l’auteur de tant de romans à succès n’est plus le Pierre Sandoz des années de luttes, celui en compagnie duquel il « s’affolait de gloire », auquel il disait ses enthousiasmes, ses victoires et ses défaites héroïques.

Paul Cezanne cessa un jour de voir son ancien ami ; quelques-uns prétendent que ce fut au lendemain de la publication de l’Œuvre. Quel que soit le motif de la séparation, elle est certainement à l’honneur des deux artistes, qui ont tenu à bifurquer dans la vie le jour où ils ont cessé de suivre en art la même voie douloureuse.

Les lecteurs d’Émile Zola doivent à Claude Lantier une visite à cette galerie Vollard où se trouvent réunies les œuvres du peintre Cezanne.

Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion d’en étudier certaines, et je me souviens d’une toile où des flammes multicolores se tordent vers un ciel bleu. Vue à distance, cette œuvre inachevée représente une orgie, au bord de la mer, où des couples d’amants s’étreignent. Je ne l’ai pas revue hier dans la galerie Vollard, mais, en revanche, j’ai pu observer, sur les panneaux de droite et de gauche, des paysages, jardins d’habitation bourgeoise, qui donnent à qui s’en éloigne un peu l’impression exacte de la réalité. Les personnages qui animent parfois ces jardins sont inachevés, mais d’une allure surhumaine. Quant aux « natures mortes » qui sont à profusion, elles font regretter qu’une telle faculté décorative soit demeurée inemployée. Elles sont bien de celui qui prévoit le jour où « une seule carotte originale sera grosse d’une révolution ».

Léon Parsons. »

« Expositions nouvelles », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 23, 25 juin 1898, p. 219 :

« CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de peintures de M. Cezanne, galerie Vollard, 6, rue Laffitte. »

« Les Œuvres de Paul Cezanne », Le National, journal de la démocratie de l’arrondissement d’Aix, 28e année, n° 1409, dimanche 26 juin 1898, p. 3.

« Les Œuvres de Paul Cezanne.

— Depuis quelques jours, les artistes et les amateurs parisiens se rendent rue Laffite pour voir une collection importante des tableaux de notre compatriote M. Paul Cezanne.

Cette exposition a ses critiques comme toutes les choses artistiques originales, mais le nombre des approbations s’est accru considérablement et l’œuvre de Paul Cezanne est aujourd’hui classée dans le monde artistique.

Nous y reviendrons prochainement. »

Autres références

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 50 :

« J’ai vu, dans le galetas du Jas de Bouffan, une toile trouée, rayée de coups de couteau, souillée de poussière, échouée là je ne sais comment et qui a été brûlée, paraît-il, avec une trentaine d’autres, et du vivant même de Cezanne, sans qu’il daignât s’en occuper. Celle-ci, fauve, craquelée, martelée, flambante, quand j’eus essuyé la couche de poussière qui la salissait, me montra, accroupie sur une nuée en forme de cygne, une créature de chair torrentueuse, le ventre tendu, les seins gonflés, le mufle brasillant, splendide et hideux sous l’envolement d’une chevelure à la fois rousse et brune, les mains caillées de sang, un énorme collier, une chaîne d’or barrant sa cuisse, et le torse fouetté, comme une Danaé, d’une pluie de rayons et de louis. Autour d’elle, en pleine aube, un cercle hurlant, abominable, tordu, d’hommes en habits, des prêtres, des généraux, des vieillards, un enfant, des ouvriers et des juges, des trognes à la Daumier, mais boursouflées de carmin, comme d’un coup de sang, des corps orageux mordus d’un dantesque arc-en-ciel de nuances baroques qui s’enroulait à eux comme un serpent, un tourbillon de bras crispés ― et sous une étoile, dans un coin noir du ciel, une blanche apparition qui se voilait les yeux.

― « Hein ? Ça plairait à Mirbeau », me fit Cezanne qui me surprit en contemplation devant cette page d’apocalypse, et d’un coup de pied il envoya la toile rouler au fond du grenier. »

Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 161-172 :

« X

CÉZANNE ET ZOLACézanne m’avait parlé de certaines toiles de sa jeunesse, qu’il avait données à Zola, et j’avais la plus grande envie de les voir. M. Mirbeau, devant qui j’avais exprimé ce désir, voulut bien me remettre pour Zola une lettre d’introduction, où il se gardait toutefois de lui parler de ses Cézanne. « Zola en est tellement jaloux, que je n’ose pas lui demander de vous les montrer. » M. Mirbeau expliquait seulement, dans la lettre, que j’étais à la recherche de beaux caractères typographique pour une prochaine édition du Jardin des Supplices, et que je serais très heureux de voir une adresse de sympathie récemment envoyée à Zola par un groupe de Belges partisans de Dreyfus, et imprimée avec les célèbres caractères Plantin.

À mon arrivée chez Zola, on me fit traverser un vestibule où s’étalait une immense composition de Debat-Ponsan, représentant la Vérité sortant du Puits, avec, comme devise : Nec mergitur, et comme titre : La Vérité dressant son miroir s’efforce de sortir du puits, où la maintiennent l’hypocrisie de Basile et la rude poigne de la force brutale. Puis je pénétrai dans un salon rempli d’objets de piété. Le jour entrait par deux verrières dont l’une représentait des scènes de légendes, et l’autre montrait Coupeau taillant dans une miche. J’admirai tant d’éclectisme. Il régnait en ce lieu une paix délicieuse ; et je compris alors toute la grandeur du sacrifice de Zola, quand il quittait ce home exquis pour aller défendre l’innocence, au milieu de l’atmosphère empestée des réunions publiques.

Le maître ne tarda pas à paraître portant, serré contre sa poitrine, un petit chien des plus hargneux et des plus laids, le cher adoré Pinpin, et tenant dans la main restée libre un exemplaire de la Débâcle. Il surprit mon coup d’œil à Coupeau ; son visage se fit bienveillant.

« Ah, oui ! les caractères Plantin, dit-il, après avoir pris connaissance de ma lettre d’introduction. Je tâcherai de remettre la main sur cette adresse de mes admirateurs belges ; mais je reçois tant d’adresses, de tous les coins du monde, qu’il peut s’en égarer quelques-unes. Vous n’aurez pas de peine, en tout cas, à trouver aussi bien, et même mieux, chez nos grands fondeurs d’aujourd’hui. Il n’est pas possible que, depuis Plantin, l’art de l’imprimerie soit resté rebelle au progrès, qui s’accomplissait dans tous les autres arts. »

Dans ma crainte d’éveiller les susceptibilités de Zola, je me gardais de mettre la conversation sur les « Cézanne » ; ma tactique était d’amener le maître à m’en parler de lui-même. Je me bornais à témoigner mon admiration pour tout ce qui garnissait le salon.

« Et mon Debat-Ponsan ?…. interrompit Zola. Ce qui fait si émouvante cette Vérité sortant du Puits, c’est qu’on semble entendre, devant cette toile, le cri de conscience d’un honnête homme. Quand le peintre me fut présenté, comme je lui exprimais mon admiration pour son œuvre, il me dit, les larmes aux yeux : « J’ai voulu rendre seulement l’âme « nue de l’abominable Basile, sans m’apercevoir que je peignais, du même coup, le tableau le mieux réussi de ma carrière d’artiste. Je n’ai, d’ailleurs, aucun mérite à cela : ce n’est pas ma main : c’est mon cœur qui guidait mon pinceau. » Ah ! celui-là, conclut Zola, c’est plus encore qu’un grand peintre, c’est un grand caractère ; et c’est parce qu’il est un grand caractère, qu’il est devenu un grand peintre. Quelle leçon pour les artistes qui ne cherchent pas, avant tout, à être des hommes ! Ils ne feront jamais de chefs-d’œuvre, car c’est avec son sang qu’on écrit, qu’on peint, qu’on sculpte le chef-d’œuvre…

Moi, timidement. — Il me paraît, maître, que la Vérité, et peut-être aussi le Basile, ont un peu passé de ton.

Zola. — Les plus grands maîtres noircissent à la longue : devons-nous cesser pour cela de les admirer ? »

Je m’étais approché d’un ange en ivoire suspendu au plafond par une ficelle, mais qui, avec ses ailes éployées, donnait l’illusion de planer par ses propres moyens.

« Le bel ange ! m’écriai-je.

Zola. — On le dit du treizième siècle ; mais je vous avoue que je ne me préoccupe ni des époques, ni des styles. Un artiste demande à un objet d’art de lui donner de la joie, sans plus.

Moi. — On se croirait ici dans un musée.

Zola. — Avant d’écrire un livre, je fais provision de documents. C’est avec ces mille riens charmants que j’ai fait le Rêve.

Moi. — Et vous avez découvert tous ces trésors à Paris ?

Zola. — Je n’ai pas eu besoin d’aller très loin. Toute cette moisson a été faite dans mon quartier, et à très bon compte. Ce ne sont pas les occasions qui manquent : mais si peu de gens savent voir !

Moi, apercevant dans un joli cadre du temps le portrait d’une fillette réchauffant un petit oiseau entre ses seins nus. — L’influence de Greuze ?

Zola, vivement. — Des connaisseurs l’attribuent même à Greuze.

Moi, découvrant, dans le voisinage de la fillette à l’oiseau, un tableau représentant un groupe de femmes nues suspendues à la voûte céleste par des chaines d’argent. — Ary Scheffer ?

Zola. — C’est là un des chefs-d’œuvre de cet amant passionné de l’idéal qui n’a produit que des chefs-d’œuvre : le Corneille de la peinture, complétant si bien notre Greuze, qui en est le Racine. »

Une telle bonhomie se lisait sur le visage de Zola que je me risquai à parler de Cézanne.

« Une question me brûle les lèvres, maître, mais j’ai tellement abusé déjà de votre longanimité…

Zola, indulgent. — Parlez !

Moi. — Les lettres que vous écrivîtes à M. Cézanne et qui nous seraient tellement nécessaires, à nous aussi, pour nous apprendre à sentir et à penser, ces lettres existent-elles toujours ? Je n’ai pas osé en parler à M. Cézanne, parce que je ne voulais pas lui donner des remords éternels si, n’ayant pas conservé ces précieux papiers, il s’était rendu compte subitement de la responsabilité qu’il encourait devant la postérité.

Zola. — Comme vous, j’ai eu peur pour ces lettres, où je donnais le meilleur de moi-même. Mais, grâce au ciel, Cézanne, malgré son insouciance, avait su garder précieusement les moindres billets que je lui écrivais. Quand je lui redemandai ma correspondance, pensant que la publication pourrait en être précieuse pour les jeunes artistes qui ne manqueraient pas de faire leur profit des conseils qu’un ami donnait, avec tout son cœur, à un ami, il me rendit le paquet, où pas une lettre ne manquait. Ah ! pourquoi mon ami ne m’a-t-il pas donné, aussi, le grand peintre sur lequel je comptais tant ?

Moi. — Quelle confiance vous aviez mise en M. Cézanne !

Zola. — Nos camarades le tenaient volontiers pour un raté, et moi je ne cessais de leur crier : « Paul a le génie d’un grand «peintre ! » Ah ! pourquoi n’ai-je pas été bon prophète en la circonstance ?

Moi. — Mais M. Cézanne était un travailleur enragé, et, de plus, il avait une imagination de poète !

Zola. — Mon cher grand Cézanne avait l’étincelle. Mais s’il eut le génie d’un grand peintre, il n’eut pas la volonté de le devenir. Il se laissait trop aller à ses rêves, des rêves qui n’ont pas reçu leur accomplissement. Suivant ses propres paroles, il s’était mis en nourrice chez les Illusions !

Moi. — Vous avez des tableaux de M. Cézanne ?

Zola. — Je les avais cachés à la campagne. Sur les instances de Mirbeau, qui voulait les voir, je les ai fait rapporter ici. Mais je ne les mettrai jamais au mur. Ma maison, vous ne l’ignorez pas, est la maison des artistes. Vous savez combien ils sont justes, mais sévères entre eux. Je ne veux pas abandonner au jugement de ses pairs le compagnon de ma jeunesse, mon ami le plus cher. Les tableaux de Cézanne sont enfermés, sous triple verrou, là, dans cette armoire, à l’abri des regards malveillants. Ne me demandez pas de les sortir, cela me fait trop de peine, quand je pense à ce que mon ami aurait pu être, s’il avait voulu diriger son imagination et aussi travailler sa forme, car, si on naît poète, on devient ouvrier.

Moi. — Vos conseils expérimentés n’ont pas manqué pourtant à M. Cézanne, maître ?

Zola. — J’ai tout fait pour galvaniser mon cher Cézanne, et les lettres que je lui ai écrites m’ont ému à un tel point que j’en conserve jusqu’aux moindres mots dans mon souvenir. C’est à son intention que j’ai produit I’Œuvre. Le public se passionna pour ce livre, mais mon ami resta indifférent. Rien ne pourra plus le sortir de ses rêveries ; de plus en plus, il s’éloignera du monde réel… »

Ces derniers mots, prononcés d’une voix tremblante, furent suivis d’un silence.

Moi. — « Mais s’il n’a pu réaliser son œuvre, M. Cézanne, du moins, dans ses lettres, disait-il des choses intéressantes sur la peinture ?

Zola, baisant tendrement son petit chien. — Tout ce qu’écrivait Cézanne était imprévu et original : mais je n’ai pas conservé ses lettres, je n’aurais voulu pour rien au monde qu’elles fussent lues par d’autres, à cause de cette forme un peu lâchée…

Moi, interrompant. — Là encore votre amitié…

Zola. — Tout cela est tellement lointain !… Je me rappelle cependant, après une de ces missives qui fleurait si bon la Provence, avoir dit à mon ami : « J’aime ces pensées étranges comme de jeunes bohémiennes au regard bizarre, les pieds boueux, la tête « fleurie. » Mais je ne pus m’empêcher d’ajouter : « Notre souverain maître, le Public, se satisfait plus difficilement. Il fait fi des princesses pauvrement vêtues… Pour trouver grâce à ses yeux, il ne suffit pas de dire, il faut bien dire. »

Au même instant, une bande d’enfants passaient sous les fenêtres de l’hôtel de Zola en criant : A bas Zola ! Conspuez Dreyfus ! « Les misérables ! » fis-je poliment, pendant que le petit chien jappait avec fureur. Mais le visage de Zola était empreint de cette sérénité des martyrs marchant au supplice.

« Non, pas des misérables, mais de pauvres égarés, qu’une trop grande lumière aveugle ! Le hibou, non plus, ne voit pas en plein midi. »

Et replongeant le nez dans la fourrure de Pinpin, il lui disait : « Tu n’es pas méchant, toi ! » Puis il murmura :

« Ils ont des yeux, et ne voient pas ; des oreilles, et n’entendent pas…

Moi. — Ce n’est pas seulement de l’aveuglement que l’on observe chez vos ennemis, mais de la haine, une haine réfléchie…

Zola. — Oui, une haine réfléchie. J’en suis bien malheureux, moi qui aurais tant aimé être aimé de tous !

Moi. — Maître, vous avez pour vous l’élite des penseurs.

Zola. — Mais la foule m’échappe.

Moi. — Les serpents de l’envie ne sont pas immortels ; un jour viendra où les yeux se dessilleront. Déjà, j’ai entendu ce cri : vive Zola !

Zola. — Demain, ceux-là même, peut-être, me hueront.

Moi. — Pourtant, ces tirages à cent cinquante mille exemplaires !

Zola. — Ne sont pas les tirages à un million d’exemplaires que Jules Mary obtient dans le Petit Journal. »

Et Zola, les yeux rêveurs, murmurait, se parlant à soi-même : « Le Petit Journal, un million d’exemplaires ! »

Pour faire diversion à ces tristes pensées, je rapportai au maître ce que l’on m’avait dit de la grosse vente à l’étranger de sa Débâcle.

Zola. — « En effet, c’est celui de mes ouvrages qui a été le plus apprécié du public.

Moi. — Et vous, maître, est-ce celui qui vous plaît le plus ?

Zola. — Un artiste préfère toujours l’œuvre qu’il va faire : je dois avouer cependant que j’ai une certaine prédilection pour la Débâcle ; nous en sommes à deux cent mille exemplaires. »

C’est sur ces mots que je pris congé de l’illustre ami de Cézanne. »

Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 270-273 :

« J’étais allé chez Zola avec une carte de recommandation de Mirbeau, dans l’espérance de voir quelques tableaux de la jeunesse de Cézanne, que possédait l’auteur de Nana.

En arrivant chez le romancier, dès l’antichambre, on s’arrêtait, comme malgré soi, devant une imposante composition de Debat-Ponsan représentant La Vérité sortant du puits. Deux verrières, dont l’une figurait un vénérable anachorète et l’autre un personnage de l’Assommoir, complétaient la décoration de la pièce.

Le salon voisin, où l’on me fit pénétrer, était un vrai musée. Ici, un vase sur lequel était peint un Chinois sous un parasol ; à côté, le portrait d’une fillette réchauffant entre ses seins un petit moineau ; plus loin, un tableau représentant des femmes nues. Je ne parle pas des objets de vitrine : miniatures, ivoires, etc.

Je m’étais arrêté devant un ange aux ailes éployées, retenu au plafond par une attache invisible. À ce moment, Zola entra et à peine avais-je eu le temps de le saluer que, désignant de la main l’objet que je regardais :

— Mirbeau aime beaucoup ça. Il trouve qu’il y a, dans ce morceau dû au ciseau d’un anonyme du quinzième siècle, une taille qui présage Rodin.

Puis, avec la bonhomie qui le caractérisait, Zola se mit à me faire les honneurs de ses trésors.

— Cette fillette à l’oiseau est un Greuze des dernières années de l’artiste ; ce canapé est d’époque ; le vase chinois…

— Un Ming, m’écriai-je à tout hasard.

— Non, un Jacob Petit… Ces Femmes nues, que l’artiste a représentées liées par des chaînes d’argent comme pour symboliser le destin de la courtisane… un Ary Scheffer déniché rue Lepic.

Encore que je ne voulusse rien perdre des moindres paroles du grand romancier, je ne quittais pas des yeux un affreux petit chien qui se débattait dans les bras de son maître comme s’il voulait s’élancer sur moi. Zola, alors, cajolant la vilaine bête : « Il aime bien son maître, le petit Pinpin… »

L’occasion de parler des toiles de Cézanne me fut fournie par Zola lui-même qui avait pris à la main un ivoire japonais.

— Les Japonais, hasardai-je, quelle influence ils ont eue sur les impressionnistes ! À part Cézanne, n’est-ce pas ?

— Cézanne !… Cette vie en commun que nous avons menée à Aix et à Paris ! Tous nos enthousiasmes !… Ah ! pourquoi mon ami n’a-t-il pas donné l’œuvre que j’attendais de lui ? J’avais beau lui crier : « Tu as le génie d’un grand peintre ; aie le courage de le devenir. » Hélas ! il n’écoutait aucun conseil.

Zola marchait de long en large dans la pièce, tenant toujours dans ses bras le cher Pinpin. Je me hasardai à lui parler des toiles qu’il avait de Cézanne. Le Maître s’arrêta et frappant de la main sur une armoire bretonne :

— Je les tiens enfermées là. Quand je dis à nos anciens camarades : « Paul avait le génie d’un grand peintre »… si j’allais leur mettre, en même temps, ces toiles sous les yeux !…

À ce moment, des gamins passant sous les fenêtres de l’hôtel se mirent à crier : « À bas Dreyfus ! Conspuez Zola ! »

— Oh ! m’exclamai-je dans une désapprobation polie.

— Ce sont des égarés, reprit le Maître avec bonté. Je leur pardonne.

Je demandai à Zola quel était celui de ses livres qu’il préférait.

— Un écrivain préfère le livre auquel il travaille, mais j’avoue une certaine prédilection pour ma Débâcle… Nous en sommes aux deux centième mille.

J’ai rapporté, tout au long, dans mon livre sur Cézanne, le récit de cette visite à Zola. Je m’étais appliqué à reproduire mot pour mot les paroles du maître. Or, quelques jours plus tard, je recevais du Courrier de la Presse une coupure du Bonnet Rouge. C’était un article de M. Frantz Jourdain, où j’étais traité de la belle façon : « … Si un roquet lève la patte sur Notre-Dame, Notre-Dame n’en est pas salie, non… »

Sur ces entrefaites, je reçus la visite d’un ancien procureur général de l’île de La Réunion qui avait la réputation d’un fin lettré.

— Mon cher Vollard, me dit-il sans préambule, comment vous, dont le père était un si digne homme, avez-vous pu montrer tant de platitude devant Zola ?

— Mais, repartis-je, c’est tout le contraire que me reproche M. Frantz Jourdain.

— Il peut dire ce qu’il veut, ce Frantz Jourdain, les mots sont là.

Comme je rapportais cet entretien à M. Albert Besnard, l’un des amis de l’architecte de la Samaritaine :

— Les mots sont là!… Il a trouvé ça, votre procureur général. C’est admirable.

— Cependant, hasardai-je…

Alors, Besnard, souriant :

— Allons, Vollard, ne me faites pas marcher… »

En 1896, des tableaux de Cezanne étaient accrochés aux murs du cabinet de travail de Zola à Médan :

Saint-Georges de Bouhélier, Le Printemps d’une génération, Paris, les éditions Nagel, 1946, 356 pages, p. 287.

« Il [Zola] venait d’atteindre cinquante-six ans et j’en avais vingt. […]

Son cabinet de travail donnait sur la rue. Des vitraux plaqués aux fenêtres en tamisaient la lumière. Aux murs, des tableaux de maîtres récents mettaient leur tache rude. Le portrait à l’huile de Zola par Édouard Manet, un pastel de Madame Zola dû au même artiste, des tableaux de Cezanne, des toiles de Monet en pavoisaient la surface. Le mobilier était rouge et strié de noir. ».

Xau Fernand, Émile Zola, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1880, 68 pages, p. 7 :

« Aux murs [du cabinet de travail de Zola, 23, rue de Boulogne], de nombreux tableaux, la plupart sans grande originalité, sans sérieuse valeur. Tous appartiennent à l’école impressionniste. Les plus remarquables sont le portrait que Manet a fait de M. Zola ; puis des paysages de Guillemet, Monet, Cezanne, Pissaro [sic], etc. »

Huysmans avait pu voir des tableaux de Cezanne chez Zola, mais on ne sait pas quand.

« Chez Monsieur Huysmans. Interview d’un disciple. Les soirées de Médan. Souvenirs émus. Quelques anecdotes », Le Matin, 19e année, n° 6792, mardi 30 septembre 1902, p. 2 :

« Dès ce moment, pourtant, il [Zola] était artiste, aimant les beaux tableaux, les jolies choses. Il avait un Monet, des Cezanne… Mais surtout, il aimait les chiens. »

17 mai

Cezanne envoie sa souscription à Geffroy pour l’acquisition du Balzac de Rodin.

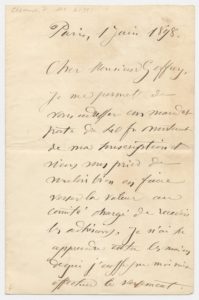

« Paris, 17 Mai 1898,

Cher monsieur Geffroy,

Je suis heureux de m’associer à la souscription dont vous voulez bien me faire part, Et je m’inscris pour 40 francs sur la liste des admirateurs du génie de Rodin.

Et regrettant par suite de circonstances accidentelles et indépendantes de ma volonté de ne pouvoir me rendre à votre bonne invitation, je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleurs sentiments,

P. Cezanne »

Adresse sur l’enveloppe :

« Monsieur Gustave Geffroy,

30, quai de Béthune,

Paris »

Cachet de la poste : « PARIS – 84 Bard DE CLICHY 4 H 17 MAI 98 »Lettre de Cezanne à Geffroy, datée « Paris, 17 Mai 1898 » ; coll. privée, Paris, musée des Lettres et Manuscrits.

Lebensztejn Jean-Claude, Paul Cezanne. Cinquante-trois lettres, Paris, L’Échoppe, 2011, 96 pages, p. 46.

De nombreux artistes, hommes de lettres, musiciens et critiques (Geffroy, Arsène Alexandre, Georges Lecomte, Forain, Monet, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Besnard, Vuillard, Blanche, Signac, Luce, Carpeaux, Bourdelle, Maillol, etc.) y participent. Selon Vollard, Cezanne aurait tenu à souscrire pour montrer que les admirateurs de Rodin n’étaient pas tous dreyfusards. Renoir (antidreyfusard) souscrit pour 100 francs, Monet et Mirbeau pour 500 francs chacun ; Degas, très antidreyfusard, ne souscrit pas ; Vollard non plus. Pour mettre fin à la polémique, Rodin annulera la souscription et fera rembourser les participants.

Vollard Ambroise, En écoutant Cezanne, Degas, Renoir, 1938, p. 69.

Leseur Frédérique, « La souscription de 1898 », 1898 : le Balzac de Rodin, Paris, musée Rodin, 1998, p. 149-192.

Dans un article sur la sculpture de Rodin, Henri Rochefort évoque Cezanne, sans le nommer :

« Les Précieux ridicules

J’ai déjà reçu, à propos du Balzac de Rodin, un si fort stock de lettres, demandes d’avis et de consultations, que je suis bien obligé d’y répondre. Je crois même, en y répondant franchement, me montrer plus sérieusement l’ami de l’éminent sculpteur que ne le sont les esthètes qui, après l’avoir écrasé sous leurs adorations, finiront par l’y ensevelir tout à fait.

Sa statue de Balzac, évidemment éclose dans ces fumées spéciales, n’est pas l’impuissance, mais c’est tout au moins l’erreur. En art comme en politique, on compte un certain nombre d’anarchistes amateurs, dont c’est la spécialité de remplacer tout par rien. J’en ai connu un, peintre autrefois de quelque valeur, qui récemment s’écriait tout joyeux :

« Quel bonheur ! Je viens de m’apercevoir que je ne sais plus dessiner ! »

Ce sont sans doute les artistes et les critiques de cette école négative qui ont persuadé à Rodin qu’il savait trop dessiner et qu’il lui était indispensable de se corriger au plus tôt de ce vilain défaut. Aussi, quand ils ont vu l’image de l’auteur de la Comédie humaine au point où ils la rêvaient, sont-ils, dans leur enthousiasme tombés à la renverse. Car tomber à la renverse est encore une des particularités de ces spécialistes. »

Rochefort Henri, « Les Précieux ridicules », L’Intransigeant, n° 6518, 29 floréal, jeudi 19 mai 1898, p. 1.

Geffroy Gustave, « Le square de Rodin », L’Aurore, littéraire, artistique, sociale, 3e année, n° 638, mardi 18 juillet 1899, p. 1 :

« Le Square de Rodin

On annonce à la fois que Rodin a obtenu de la ville de Paris l’autorisation d’exposer son œuvre, en 1900, au petit square du pont de l’Alma, et que la Société des gens de lettres a accepté le Balzac de Falguière, qui sera donc probablement érigé sur la place du Palais-Royal.

Ces deux nouvelles sont intéressantes à publier en regard l’une de l’autre.

Nous aurons le Balzac de Falguière, au Palais-Royal ou ailleurs. Je ne crois pas qu’il nous soit possible d’y échapper. Mais cela est surtout regrettable pour Falguière, lequel a manifesté avec éclat que le savoir-faire, l’adresse, l’ingéniosité et toutes les autres charmantes qualités dont il peut être pourvu, sont impuissantes à certaines réalisations. Rodin, au dernier Salon, a d’ailleurs représenté, avec une évidente malice, son camarade Falguière un peu fatigué par son effort impossible. L’échec du nouveau Balzac, on peut le dire sans offenser la vérité, a été absolu. Il a été constaté par tous, par la critique des uns, par le silence des autres. S’il avait été, en effet, victorieux, le Balzac de Falguière aurait suscité un mouvement d’enthousiasme aussi considérable que le mouvement de dénigrement déchaîné par le Balzac de Rodin. L’enthousiasme était loin ! Ce fut le néant, l’indifférence chez les adversaires, la consternation chez les partisans. En 1898, au moins, on riait, et de quel rire !

En 1899, tout le monde se serait, mis d’accord pour pleurer.

Que la Société des gens de lettres ait reconnu Balzac à travers cette enveloppe vide, et qu’elle ait décidé de changer ce plâtre en marbre, il n’y a rien là pour nous étonner. La France est encombrée de statues de ce genre, et une de plus ou de moins, à Paris ou ailleurs, cela n’est pas pour changer nos habitudes.

La nouveauté, c’est que la demande de Rodin ait été accueillie, et que le petit square du pont de l’Alma, à l’angle du cours la Reine et de l’avenue Montaigne, lui ait été accordé pour exposer ses œuvres à l’écart, loin de la cohue de l’Exposition. La requête du sculpteur a été ardemment soutenue par le ministre de l’instruction publique, M. Georges Leygues, favorable aux lettres et aux arts, qui a eu l’initiative d’un classement du Louvre, et qui devrait bien, ceci dit incidemment, achever cette œuvre de haute utilité Le premier rapporteur qui eut à examiner, au Conseil, la pétition de Rodin, pour ce qui concerne le budget des promenades et des jardins de Paris, M. Escudier, se montra également parfait. Et enfin, le second rapporteur, M. John Labusquière, parlant au nom de la quatrième commission, chargée comme on sait, des relations de la Ville de Paris avec les artistes, aura eu la bonne fortune, par sa droite raison et par sa chaude éloquence, de parachever l’œuvre d’équité.

Tout cela n’est pas pour surprendre, et tous ces concours donnés à l’art étaient attendus. La surprise, c’est que ces convictions aient entraîné avec elles les hésitations et les hostilités. Le projet de Rodin, si simple pourtant, né de l’idée naturelle de montrer tout entière sa part de travail au grand rendez-vous de 1900, ce projet n’avait pas été bien accueilli de tous. Les mêmes plaisanteries qui servirent contre le Balzac firent rage, et tous ceux qui prétendent à diriger l’art ne montrèrent aucune faveur à l’acte individuel d’un isolé. Tenez pour certain qu’il y a un syndicat — un vrai, celui-là — qui favorise le banal et le médiocre, au détriment de la véritable force originale et puissante.

L’œuvre d’un artiste comme Rodin, on l’a bien vu l’an dernier, risque d’avoir contre elle la majorité, mal conduite et égarée par les habiles. Il n’est pas de sarcasmes qui n’aient été décochés contre l’artiste et contre ses rares défenseurs. La somme de réflexion et de volonté représentée par une œuvre comme le Balzac fut défigurée au point qu’on lui substitua je ne sais qu’elle sottise infatuée, quelle impuissance aboutissant à la grossièreté d’une ébauche. Il est bien difficile d’opposer des raisonnements et des démonstrations à des arrêts exprimés d’un tel ton. Comment faire admettre aux plaisants journalistes et aux critiques infatués que Rodin n’avait négligé aucun détail de sa statue, mais qu’il avait subordonné tous les détails à la masse, et que ce bloc, dénoncé comme à peine dégrossi, était fait au contraire d’une infinité de nuances significatives, bien à leur place, commandées par le souci de l’harmonie ?… Me voici encore à vouloir discuter et convaincre, alors qu’il ne faut attendre que le verdict du temps.

Ce verdict est plus proche qu’on ne pourrait le croire. Il n’y a pas tant d’années que les toiles d’Édouard Manet, de Claude Monet, de Paul Cezanne, d’autres encore, étaient traitées d’infâmes barbouillages au nom de l’École des Beaux-Arts et de l’Institut. Aujourd’hui, ces « barbouillages » ont place historique, continuent la grande tradition de la peinture, entrent dans nos musées malgré les fureurs, sont disputés par les musées étrangers et par les amateurs du monde entier. Ceux qui ont défendu le Balzac parce qu’ils ont senti sa beauté et aperçu qu’il nous ramenait, des jeux puérils de notre sculpture, à la grande tradition oubliée, ceux-là sont donc bien tranquilles, et sont les premiers à s’amuser des bourrasques de la chronique parisienne et des pétards des nouvelles à la main.

Les vraies réponses, ce sont les œuvres. Dans son square du pont de l’Alma, Rodin va répondre à ses détracteurs. Il va montrer, à l’univers que nous convions, ses travaux, ses recherches, ses inquiétudes, ses conquêtes, tout son labeur obstiné, la pensée toujours en travail. En réalité, c’est son atelier qu’il ouvre à la foule. Qu’elle vienne, cette foule, qu’elle vienne sans parti pris, avec sa naïveté, avec son innocence, qu’elle laisse les ricanements à ceux qui croient pouvoir prononcer et juger du haut de leur ignorance. Rodin, si l’on sait recevoir enseignement de son art, est un maître précieux. Pendant quarante années, il a appris, il apprend encore, et il offre à tous ce qu’il a trouvé.

Ceux qui n’ont pas deviné encore les trésors de sa science et l’infinie poésie de ses conceptions, vont être édifiés. Ils vont être mis, non seulement en face de la réunion des grandes œuvres aperçues aux Salons, l’Ève, le Baiser, le Victor Hugo, etc. ; mais ils vont, pour la première fois, se trouver en présence de la Porte de l’Enfer et de tant d’études de chaque jour, rêvées par l’esprit, observées sur la nature, façonnées par les mains de ce travailleur infatigable. Au milieu de toutes ces formes vivantes, je souhaite que se dresse le Balzac, devenu bronze, et je suis persuadé qu’il apparaîtra comme le résultat logique de ce labeur, comme la grande découverte heureuse qui a récompensé l’artiste de son obstination, de son vouloir acharné. Vous verrez que ce Balzac, refusé par la Société des gens de lettres, surgira dans la lumière avec sa force concentrée, son expression géniale, et que nous saurons le garder, cette fois, comme un chef-d’œuvre qu’il est. La ville de Paris, qui a su donner un square, pour une année, au sculpteur, saura bien donner pour toujours, une place à son œuvre.

Gustave Geffroy. »

Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 153-154 :

« Comme il était timide et faible dans la vie, Cezanne éprouvait de la méfiance à l’égard du militaire lâché en liberté, mais ce même militaire, bien tenu en main, et prêt à marcher sans barguigner contre les ennemis du dehors, et aussi du dedans, lui apparaissait un bienfait des Dieux. On comprend que l’amour de sa chère armée l’ait rendu antidreyfusard. C’est ainsi qu’après une lettre publique de Rodin, où le maître déplorait qu’il n’y eût à peu près exclusivement que des dreyfusards parmi les souscripteurs de son Balzac, Cezanne manifesta l’intention d’envoyer un bulletin de souscription au susdit Balzac. — « Ce Rodenn pense bien. C’est un brave homme ; il faut l’encourager. » »

Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 249 :

« — Monsieur Renoir, j’ai [Vollard] entendu dire à Cezanne qu’il mettait le Balzac au-dessus de toute la sculpture d’aujourd’hui.

— Et pas seulement, fit Renoir. Ce Balzac, d’un tel ensemble et si décoratif !… Ce n’est pas étonnant si Rodin a tant de gens contre lui… »

1er Juin

Cezanne demande à Geffroy de faire parvenir à qui de droit sa souscription pour le Balzac de Rodin.

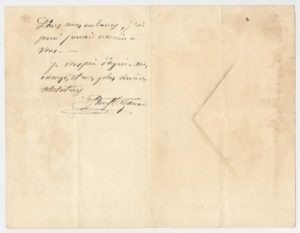

« Paris, 1 juin 1898.

Cher Monsieur Geffroy,

Je me permets de

vous adresser un mandat

poste de 40 fr. montant

de ma souscription et

vous prie de

vouloir bien en faire

verser la valeur au

comité chargé de recevoir

les adhésions. Je n’ai pu

apprendre entre les mains

de qui j’eusse pu moi même

effectuer le versement.

Dans mon embarras, j’ai

pensé pouvoir recourir à

vous. —

Je vous prie d’agréer mes

excuses et mes plus sincères

salutations.

Paul Cezanne »

Lettre de Cezanne à Geffroy, datée « Paris, 1 juin 1898 ». Live Auction University Archives, September 29, 2021, 10:30 AM EST, Wilton, CT, US : « A 2pp autograph letter in French signed by Post-Impressionist artist Paul Cézanne (1839-1906) as « Paul Cézanne » at the top of the second page. Written in Paris, France on June 1, 1898 on bifold paper. The third and fourth pages are blank. Expected wear including light paper folds and toning. There is a ghost impression of an envelope flap found on the third blank page, along the edge of which is foxed. Else very good to near fine. 5.25″ x 8.125. » Accompanied by its original transmittal envelope also engrossed by Cézanne. The envelope is postmarked, bears a cancelled stamp, and is neatly letter-opened at top. Provenance: Ex-Noel Goldblatt (ca. 1926-2003) of the famous Goldblatt’s Department Store, to a prominent Los Angeles, California collector. Ex-Sotheby’s 1979 and then hidden away for 40+ years! »

11 juin

Lettre de Cezanne à Montfort :

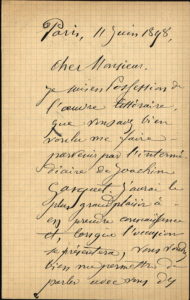

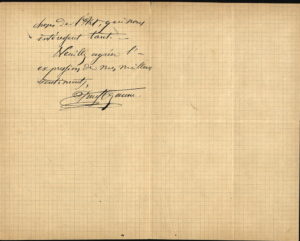

« Paris, 11 juin 1898,

Cher Monsieur,

Je suis en Possession de l’œuvre littéraire, que vous avez bien voulu me faire parvenir par l’intermédiaire de Joachim Gasquet. J’aurai le plus grand plaisir à en prendre connaissance et, lorsque l’occasion se présentera, vous voudrez bien me permettre de parler avec vous des choses de l’Art, qui nous intéressent tant.

Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments,

P. Cezanne »Lettre de Cezanne à Monfort, datée « Paris, 11 juin 1898 » ; coll. privée, Paris, musée des Lettres et Manuscrits.

Lebensztejn Jean-Claude, Paul Cezanne. Cinquante-trois lettres, Paris, L’Échoppe, 2011, 96 pages, p. 47.

Eugène Montfort (1877-1936), écrivain et co-fondateur du mouvement naturiste, avait publié, à cette date, Sylvie, ou les émois passionnés, Chair, et Exposé du naturisme, discours prononcé au congrès de Bruxelles les 19-20 février 1898.

17 juin

Le collectionneur Maurice Leclanché échange à Vollard La Moisson (FWN651-R301) contre L’Estaque, effet du soir (FWN60-R170).

Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 954 numéros, p. 137.

22 juin

Cezanne remercie Gasquet de ce qu’il a écrit sur sa peinture, à l’occasion d’un compte rendu du livre de l’historien aixois Charles de Ribbe sur La Société provençale à la fin du Moyen Âge, paru dans le numéro de mars-avril des Mois dorés. Gasquet considère la peinture de Cezanne comme un témoignage sur la Provence, « presque » à l’égal de l’œuvre de Frédéric Mistral.

Par opposition, Cezanne qualifie Geffroy de « vulgaire ». D’après Vollard, ses relations avec le critique se seraient détériorées à la suite de sa demande de réaliser le portrait de Clemenceau, que le peintre commence, puis abandonne : « Un beau matin, j’ai tout foutu en plan, la toile, le chevalet, Clemenceau, Geffroy… » Quelques années plus tard, Geffroy démentira ce propos.

« Paris, 22 juin 1898.

Mon cher Gasquet,

Après avoir lu les superbes lignes dans lesquelles vous exaltez le sang provençal, je ne puis me résoudre à garder le silence, tout comme si je me trouvais en présence d’infortune d’un vulgaire Geffroy.

Il n’y a qu’une chose à dire, c’est que la tâche accomplie est inégale à l’éloge que vous en faites. Mais vous êtes coutumier du fait et vous voyez à travers un tel prisme que pour vous remercier toute parole devient pâle.

Voudriez-vous être assez aimable pour dire à Paul [son fils] quel jour je pourrais vous revoir ?

En vous adressant mes remerciements les plus vifs, je vous prie de faire agréer mes respects à Madame Gasquet.

Paul Cezanne »Lettre de Cezanne à J. Gasquet, 22 juin 1898 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, P. 265-266.

Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, éd. Crès et Cie, 1914, éd. revue et augmentée, 1924, p. 112.

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 195.

Gasquet Joachim, « Le sang provençal », Les Mois dorés, mars-avril 1898, p. 373-381 :

« LE SANG PROVENÇAL

D’uno raço que regreio

Sian bessai li proumié gréu ;

Sian bessai de la patrio

Licepoun emai li priéu,

F. Mistral.Quand j’eus achevé de lire ce livre honnête et fort qu’est la Société provençale à la fin du Moyen-Âge, songeant à ce merveilleux passé de ma race et tâchant d’évoquer les belles destinées que l’avenir lui garde, je levai les yeux et dans les derniers rayons du couchant, contre le mur, je vis vivre dans son humble cadre la vieille femme en prière que peignit Cézanne avec toute sa foi. Je sortis, emportant dans mes yeux le souvenir de cette peinture sobre et profonde et pensant aussi à la solide vie des vieux provençaux qu’aime M. de Ribbe, et tandis que j’allais à travers l’air vif, sur les boulevards, autour de la cité que le soir, endormait, et qu’enchantaient les premières étoiles, je songeais confusément à l’œuvre de ces deux hommes qui, sans se connaître peut-être, dans la même ville, soutenus par des espoirs et courage identique, travaillaient tous deux, humbles et vigoureux, à l’accomplissement, par des moyens divers, de la même tâche et des mêmes idées. Nous leur devons le même respect. Ils ont compris le monde selon qu’ils le devaient. Je crois qu’ils sont heureux. […]

Notre pays est fort. L’idée de la Provence dort sous les oliviers, les campagnes robustes l’enserrent, les pins l’embaument, le soleil l’exalte ; elle est attendrie par la mer. Elle est partout, je ne la trouvais nulle part. Mais un jour, cette idée que toutes ces terres rouges, ces rochers, ces pins lumineux ces plaines ou ces monts recèlent, en mille endroits, éparpillée, confuse, un jour, je l’ai vue, en contemplant les toiles de Cézanne, jaillir soudain en sa forte synthèse, en sa splendeur unique, à la fois campagnarde et mystique, car elle règne en une réalité magnifique dans toute l’œuvre de ce peintre épris de la seule clarté. Cette âme provençale que M. de Ribbe, en ses veilles d’historien, évoqua pour nous, loin de nos villes muettes, cette foi qu’il nous donna par de patriotiques exemples, Paul Cézanne, en nous initiant à ses contemplations, nous l’apporta aussi, il nous le révéla par cette sorte de sainteté lumineuse dont il imprègne ses paysages. L’attitude tourmentée ou pensive de ses roches, le rouge sang qu’il fait couler en tumulte sous la terre déchirée, la gravité des horizons, les flammes de la mer, les rêveries de l’eau, la douceur, la chasteté des lignes qui s’enlacent dans ses tableaux avec une austère tendresse, les moissons que le soleil brûle, la rivière que les enfants vont quitter, l’air enfin, l’air qui se souvient, l’air qui pense, qui sait, qui veut, l’air vivant, éblouissant qui baigne toutes ces images champêtres, qui fait de toutes ces toiles comme autant d’autels dédiés au Père du soleil et du vent, Seigneur inconnu du temps et des espaces, ― toutes ces nobles formes évoquées mettent en nous quelque chose de religieux, nous indiquent que des paroles vont jaillir, comme aux temps bibliques, des arbres et des pierres, tout attend un sauveur, le monde veut un maître, l’âme de la Provence veut descendre en quelqu’un.

Il y a dans l’atelier du Jas-de-Bouffan quelques toiles où se reposent de leurs travaux de robustes paysans, au teint nourri de soleil, aux puissantes épaules, aux mains sacrées par les plus lourds labeurs. Un surtout, dans sa blouse bleue, décorée de son foulard rouge, les bras ballants [R 826], est admirable dans sa rudesse comme la pensée d’un coin de terre qui se serait soudain incarnée dans cette chair grossière et magnifique, cuite par le soleil et fouettée par le vent. D’autres, dans une salle de ferme, jouent aux cartes, en fumant. D’autres sont nus. Tous sont sains, équilibrés, on les sent d’esprit juste, ils sont tranquilles, ils n’ont d’autres soucis que d’aimer la terre et de la féconder. Ils sont si simples que les mauvais riches seraient tentés de les mépriser. C’est d’eux pourtant que j’ai appris à connaître tout à fait ma race. J’ai reçu d’eux une belle leçon. Ils m’ont donné l’horreur de l’artificiel et du convenu. Ils m’ont vraiment parlé, et leurs naïves paroles ont retenti en moi comme un hymne à la santé. Ces hommes sereins m’ont enseigné que les sources profondes de l’énergie dorment en eux. Ils font le pain et le vin. Les nourritures saines rendent les pensées fortes. Nourrissons nos yeux du spectacle des saisons. Dieu se répand à travers le monde. Il a pétri la terre à la ressemblance de je ne sais quelle vérité. Tout correspond à tout. Nos destins sont inscrits dans la courbe des paysages. Rien n’est inutile. Tout sert à la vie de l’âme. Une montagne est un être de force et de joie qui soutient nos conceptions défaillantes. Chaque fois que j’ai vu dans le soir se coucher le soleil au-delà des monts, sur la mer et les arbres, l’idée de la justice m’a habité avec pus de puissance et de mélancolie. À l’Aube, le sang bat, heureux et libre. Que notre vie se consume et renaisse entre les mains divines de la joie. Voilà ce que l’œuvre de ce grand peintre m’enseigna, quand je l’ai méditée, emportant dans mes yeux toutes ces calmes lignes qui s’enlacent, se complètent, s’unissent selon une logique colorée et forment pour l’âme qui les aime une écriture symbolique où l’on peut lire les plus graves leçons. De ces toiles surgit l’âme de la Provence contemporaine, en ce qu’elle a de beau encore, de robuste et de sain. Ces paysans, ces rochers, ces arbres valent mieux que les hommes sans tristesse et sans joie de nos villes. Certains de ces paysages, pourtant lumineux, demeurent tristes ; c’est qu’ils semblent comprendre que plus personne digne d’eux ne vient les visiter. Ils sont morts, les hommes à qui ils correspondent, et c’est justement dans les livres de M. de Ribbe que dorment leur mémoire, leur gloire et leur beauté.

La rustique et noble peinture de Paul Cézanne déroule devant notre imagination les mêmes renseignements que M. de Ribbe adresse à notre raison. Ces deux hommes se complètent parfaitement l’un l’autre. Ils nous disent ce qu’ils savent, tantôt avec fougue, tantôt avec bonhomie. Tous deux, par la copie constante des êtres de leur race, avec des faits, expérimentalement, ont presque réalisé, dans leur domaine propre, une chose aussi magnifique et sincère que ce que réalisa, dans l’épopée, le lyrisme et le drame, l’auteur du Rhône et de Calendal.

Joachim Gasquet. »

Il est probable que c’est à la suite de cette reprise de contact entre Gasquet et Cezanne, lequel se trouve à Paris et propose de le « revoir », qu’ils ont dû quelquefois visiter ensemble le Louvre. Gasquet rédigera bien plus tard, « à Fontlaure — l’hiver 1912-1913 », selon sa femme, des propos qu’il a recueillis de Cezanne, rassemblés sous forme de « conversations, imaginaires », dans la deuxième partie de son livre intitulée « Ce qu’il m’a dit… »

Gasquet Marie, « Biographie de Joachim Gasquet », dans Gasquet Joachim, Des Chants de l’amour et des hymnes, Paris, Ernest Flammarion, éditeur, 1928, 235 pages, p. 56.

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 125-157 :

« Deuxième partie

Ce qu’il m’a dit…J’ai dit à peu près tout ce que j’ai appris, soit en le fréquentant, soit d’après ceux qui l’approchèrent, tout ce que je sais de la vie de Cézanne. C’est une vie de saint. Le moins possible j’y ai mêlé ses théories sur l’art, ne rapportant une de ses conversations que lorsqu’elle pouvait faire saillir un point caché de son caractère, éclairer un des côtés de son âme mystérieuse. Ces matières sont infiniment délicates. Si objectif que l’on se veuille, toujours un peu de soi inconsciemment y pénètre. Et puis je ne suis pas peintre, et j’ai peur, si respectueux que je me sente, de trahir peut-être, et bien malgré moi, la doctrine profonde, renseignement qu’on pourrait dégager de tous ces propos. Pourtant ma mémoire fidèle les a recueillis avec pitié. Je vais essayer de les transcrire tels quels, m’aidant de ses lettres, autant de celles qu’il m’adressa que de celles que j’ai pu me procurer ou qui furent publiées par ceux qui les reçurent, comme la précieuse correspondance que nous communique M. Émile Bernard à la suite de ses Souvenirs. Toutes les fois que je le pourrai, je transcrirai les paroles mêmes de Cézanne. Je n’inventerai rien ― que l’ordre dans lequel je les présente. Après de longues méditations, je me suis décidé à les grouper toutes ! pour mieux en marquer la portée, en trois grands dialogues. Autour de trois conversations, imaginaires, entre cent autres que j’eus en réalité avec lui, dans les champs, au Louvre et dans son atelier, j’ai ramassé tout ce que j’ai pu recueillir et tout ce dont j’ai pu me souvenir de ses idées sur la peinture : il parlait, et je crois qu’il pensait, ainsi.

LE MOTIF

« La nature est plus en profondeur qu’en surface. »

Ce jour-là, dans le quartier de la Blaque, non loin des Mille, à trois quarts d’heure d’Aix et du Jas de Bouffan, sous un grand pin, au bord d’une verte et rouge colline, nous dominions la vallée de l’Arc. Il faisait bleu et frais, un premier matin d’automne dans la fin de l’été. La ville, cachée par un pli de coteau, se devinait à ses fumées. Nous tournions le dos aux étangs. À droite, les horizons de Luyne et le Pilon du Roi, la mer qu’on devine. Devant vous, au soleil virgilien, la Sainte-Victoire, immense, tendre et bleuâtre, les vallonnements du Montaiguet, le viaduc du Pont de l’Arc, les maisons, les frissonnements d’arbres, les champs carrés, la campagne d’Aix.

C’est le paysage que Cézanne peignait. Il était chez son beau-frère. Il avait planté son chevalet à l’ombre d’un bouquet de pins. Il travaillait là depuis deux mois, une toile le matin, une l’après-midi. L’œuvre était « en bon train ». Il était joyeux, sa séance touchait à sa fin.

La toile lentement se saturait d’équilibre. L’image préconçue, méditée, linéaire dans sa raison, et qu’il avait dû, à son habitude, ébaucher d’un trait rapide de fusain, se dégageait déjà des taches colorées qui la cernaient partout. Le paysage apparaissait comme un papillotement, car Cézanne avait lentement circonscrit chaque objet, échantillonnait, pour ainsi dire, chaque ton ; il avait, de jour en jour, insensiblement, d’une harmonie sûre, rapproché toutes ces valeurs, il les liait entre elles d’une clarté sourde. Les volumes s’affirmaient, et la haute toile maintenant tendait à ce maximum d’équilibre et de saturation qui, selon Elie Faure, les caractérise toutes. Le vieux maître me souriait.

Cézanne :

― Le soleil brille et l’espoir rit au cœur.

Moi :

― Vous êtes content, ce matin ?

Cézanne :

― Je tiens mon motif… (Il joint les mains.) Un motif, voyez-vous, c’est ça….

Moi :

― Comment ?

Cézanne :

Eh ! oui… (Il refait son geste, écarte ses mains, les dix doigts ouverts, les rapproche lentement, lentement, puis les joint, les serre, les crispe, les fait pénétrer l’une dans l’autre.) Voilà ce qu’il faut atteindre… Si je passe trop haut ou trop bas, tout est flambé. Il ne faut pas qu’il y ait une seule maille trop lâche, un trou par où l’émotion, la lumière, la vérité s’échappe. Je mène, comprenez un peu, toute ma toile, à la fois, d’ensemble. Je rapproche dans le même élan, la même foi, tout ce qui s’éparpille… Tout ce que nous voyons, n’est-ce pas, se disperse, s’en va. La nature est toujours la même, mais rien ne demeure d’elle, de ce qui nous apparaît. Notre art doit, lui, donner le frisson de sa durée avec les éléments, l’apparence de tous ses changements. Il doit nous la faire goûter éternelle. Qu’est-ce qu’il y a sous elle ? Rien peut-être. Peut-être tout. Tout, comprenez-vous ? Alors je joins ses mains errantes… Je prends, à droite, à gauche, ici, là, partout, ses tons, ses couleurs, ses nuances, je les fixe, je les rapproche… Ils font des lignes. Ils deviennent des objets, des rochers, des arbres, sans que j’y songe. Ils prennent un volume. Ils ont une valeur. Si ces volumes, si ces valeurs correspondent sur ma toile, dans ma sensibilité, aux plans, aux taches que j’ai, qui sont là sous nos yeux, eh bien ! ma toile joint les mains. Elle ne vacille pas. Elle ne passe ni trop haut, ni trop bas. Elle est vraie, elle est dense, elle est pleine… Mais si j’ai la moindre distraction, la moindre défaillance, surtout si j’interprète trop un jour, si une théorie aujourd’hui m’emporte qui contrarie celle de la veille, si je pense en peignant, si j’interviens, patatras ! tout fout le camp.

Moi :

― Comment, si vous intervenez ?

Cézanne :

L’artiste n’est qu’un réceptacle de sensations, un cerveau, un appareil enregistreur… Parbleu, un bon appareil, fragile, compliqué, surtout par rapport aux autres… Mais s’il intervient, s’il ose, lui, chétif, se mêler volontairement à ce qu’il doit traduire, il y infiltre sa petitesse. L’œuvre est inférieure.

Moi :

― L’artiste, en somme, serait donc pour vous inférieur à la nature.

Cézanne :

― Non, je n’ai pas dit cela. Comment, vous coupez dans ce bateau ? L’art est une harmonie parallèle à la nature. Que penser des imbéciles qui vous disent : le peintre est toujours inférieur à la nature ! Il lui est parallèle. S’il n’intervient pas volontairement… entendez-moi bien. Toute sa volonté doit être de silence. Il doit faire taire en lui toutes les voix des préjugés, oublier, oublier, faire silence, être un écho parfait. Alors, sur sa plaque sensible, tout le paysage s’inscrira. Pour le fixer sur la toile, l’extérioriser, le métier interviendra ensuite, mais le métier respectueux qui, lui aussi, n’est prêt qu’à obéir, à traduire inconsciemment, tant il sait bien sa langue, le texte qu’il déchiffre, les deux textes parallèles, la nature vue, la nature sentie, celle qui est là… (il montrait la plaine verte et bleue) celle qui est ici… (il se frappait le front) qui toutes deux doivent s’amalgamer pour durer, pour vivre d’une vie moitié humaine, moitié divine, la vie de l’art, écoutez un peu… la vie de Dieu. Le paysage se reflète, s’humanise, se pense en moi. Je l’objective, le projette, le fixe sur ma toile… L’autre jour, vous me parliez de Kant. Je vais bafouiller, peut-être, mais il me semble que je serais la conscience subjective de ce paysage, comme ma toile en serait la conscience objective. Ma toile, le paysage, tous les deux hors de moi, mais l’un chaotique, fuyant, confus, sans vie logique, en dehors de toute raison ; l’autre permanente, sensible, catégorisée, participant à la modalité, au drame des idées… à leur individualité. Je sais. Je sais… C’est une interprétation Je ne suis pas un universitaire. Je n’oserais pas m’aventurer ainsi devant Dumesnil… Ah ! bon Dieu, que j’envie votre jeunesse ! tout ce qui bouillonne là ! Mais le temps me pousse… J’ai peut-être tort de blaguer comme cela…. Pas de théories ! Des œuvres… Les théories perdent les hommes. Il faut avoir une sacrée sève, une vitalité inépuisable pour leur résister. Je devrais être plus rassis, comprendre qu’à mon âge tous ces emballements ne me sont plus guère permis… Ils me perdront toujours.

Il s’était rembruni. Souvent, après un éclat d’enthousiasme, il retombait ainsi accablé. Il ne fallait pas alors essayer de le tirer de sa mélancolie. Il devenait furieux. Il souffrait… Après un long silence. Il avait repris ses pinceaux, regardait successivement sa toile et son motif.

Non. Non. Tenez. Ça n’y est pas. L’harmonie générale n’y est pas. Cette toile ne sent rien. Dites-moi quel parfum s’en dégage. Quelle odeur dégage-t-elle ? voyons…

Moi :

― La senteur des pins.

Cézanne :

― Vous dites cela parce que deux grands pins balancent leurs branches au premier plan… Mais c’est une sensation visuelle… D’ailleurs l’odeur toute bleue des pins, qui est âpre au soleil, doit épouser l’odeur verte des prairies qui fraîchissent là chaque matin, avec l’odeur des pierres, le parfum de marbre lointain de la Sainte-Victoire. Je ne l’ai pas rendu. Il faut le rendre. Et dans les couleurs, sans littérature. Comme le font Baudelaire et Zola qui par la simple juxtaposition des mots embaument mystérieusement tout un vers ou toute une phrase. Quant la sensation est dans sa plénitude, elle s’harmonise avec tout l’être. Le tourbillonnement du monde, au fond d’un cerveau, se résout dans le même mouvement que perçoivent, chacun avec leur lyrisme propre, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez…. Et l’art, je crois, nous met dans cet état de grâce où l’émotion universelle se traduit comme religieusement, mais très naturellement, à nous. L’harmonie générale, comme dans les couleurs, nous devons la trouver partout. Tenez, si je ferme les yeux et que j’évoque ces collines de Saint-Marc, vous savez, le coin du monde que j’aime le mieux, c’est l’odeur de la scabieuse qu’elles m’apportent, le parfum que je préfère. Toute l’odeur forestière des champs, je l’entends pour moi dans Weber. Au fond des vers de Racine je sens un ton local, à la Poussin, comme sous certaines pourpres de Rubens s’éploie une ode, un murmure, un rythme à la Ronsard.

Vous savez que lorsque Flaubert écrivait Salammbô, il disait qu’il voyait pourpre. Eh bien ! quand je peignais ma Vieille au chapelet [R 808], moi, je voyais un ton Flaubert, une atmosphère, quelque chose d’indéfinissable, une couleur bleuâtre et rousse qui se dégage, il me semble, de Madame Bovary. J’avais beau lire Apulée, pour chasser cette obsession qu’un moment je craignis dangereuse, trop littéraire. Rien n’y faisait. Ce grand bleu roux me tombait, me chantait dans l’âme. J’y baignais tout entier.

Moi :

― Il s’interposait entre vous et la réalité, entre vos yeux et le modèle ?

Cézanne :