Hortense, épouse de Paul Cezanne : épreuves et solitudes

Alain Paire

Alain Paire a lu et apprécié la sortie en librairie du livre de François Chédeville et Raymond Hurtu : « Madame Cezanne » (Venus Star Editions), ce dont témoigne cet article paru dans « La Marseillaise week-end » des 23 et 24 août 2025 : hortense cezanne, retranscrit ci-dessous.

Cette biographie du couple Cezanne était accessible en ligne depuis 2019, elle est passée en visibilité privée depuis la mise en chantier du livre publié. Cependant, les annexes n’ont pu être éditées en version papier vu l’épaisseur de l’ouvrage, c’est pourquoi nous les avons maintenues en ligne. Les trois premières sont particulièrement importantes. On peut les retrouver ici.

Article d’Alain Paire :

Hortense, épouse de Paul Cezanne : épreuves et solitudes

En 2014, une exposition de Madame Cezanne, 24 toiles et 50 dessins réunis au Metropolitan Museum de New York et puis cet été, un livre d’érudition : Bobby Lapointe et les historiens ne diront plus jamais qu’«Hortense, c’est sans importance ! »

Leurs amours furent clandestines, elle garde son nom de jeune fille avant de devenir officiellement, en 1886, Madame Cezanne. De neuf ans plus âgé qu’elle, le peintre la rencontre à Paris en 1869. Pendant l’été de 1871, quand elle quitte L’Estaque pour la capitale, Hortense Fiquet est enceinte : son fils naît le 4 janvier 1872. Longtemps expéditive et malveillante, l’histoire de l’art entame à son propos une indispensable réévaluation. Entre 1872 et 1892, elle fut un modèle fréquemment sollicité : Cézanne l’immobilisa pour 28 ou 29 toiles, des dizaines de dessins et des aquarelles.

On s’intéressait à ses apparitions parce que Matisse, Picasso, Braque et Juan Gris, un écrivain comme Rilke, les ont passionnément regardées. Dans les coulisses des catalogues et des biographies, en tant que personne, Hortense Fiquet était largement dépréciée. John Rewald et les historiens de l’art estimaient qu’elle ne comprenait rien à l’œuvre de son mari. D’abord sincèrement amoureux, le peintre préféra la solitude de l’atelier et les séparations. Sans songer au divorce, sur fond de pressions familiales et de soucis d’argent, ce fut souvent « Guerre et Paix ». Cezanne résumait ironiquement ses relations avec son épouse et son fils : « une boule », « un boulet ». Pour ce couple, rien de glorieux : une tristesse qui se retient et des accalmies.

Hérisson et « Cœur simple ».

Le mérite du récent volume (69 euros, 396 pages, Venus Star Editions) composé par deux érudits, François Chédeville et Raymond Hurtu, est d’avoir retracé les sentiments éprouvés par ces deux personnes lieu après lieu, en région parisienne, lors de séjours en Suisse ou bien à Vichy, en Provence où Hortense s’ennuyait copieusement ; instable et désargenté, Cezanne changea de domicile au moins 30 fois. Sources et témoignages sont rares, cette recherche est complexe : le couple n’a pas conservé les lettres qu’il échangea, des photographies d’Hortense existent uniquement après le décès de Cezanne. L’entourage du peintre, si l’on excepte les compagnes du docteur Gachet et de Renoir, n’avait pas d’affection pour Madame Cezanne.

Chédeville et Hurtu aboutissent à de très simples conclusions. Cette union entre un peintre sans aisance vis-à-vis des femmes et la brocheuse d’un atelier de reliure, était grevée par de lourdes différences de culture et de tempérament. Hortense était «un cœur simple», un être enjoué et déterminé. Le très subtil Cézanne pouvait se comporter comme un rustre ou bien comme un hérisson.

Elle avait son charme et son maintien. Elle savait s’habiller. Ses vestes à col haut, le velours noir et les rubans de satin gris qu’elle arbore quand ses cheveux sont dénoués, ses corsages rouge carmin et sa robe avec des rayures verticales, le nœud bleu de sa chemise ne s’oublient pas. Elle se plia aux exigences d’un peintre qui, raconte Vollard, suspendait ses gestes et méditait pendant de longues minutes avant de poursuivre son travail. Ne pas bouger, les paroles étaient interdites. Quand il souffrait d’insomnie, il la réveillait, elle lui faisait la lecture. Cette femme élégante et dévouée ne fut pas constamment docile. Son regard s’absente, devient maussade, trahit des soucis, de l’impatience et de l’ennui.

Après le décès du peintre, grâce au dynamisme des ventes d’Ambroise Vollard, sa silhouette d’héritière s’alourdit et s’endurcit, trouve de quoi effacer les frustrations d’antan. Elle reste énigmatique. Ses cheveux sont courts, son visage fait penser à Gertrude Stein. Hortense s’émancipe, échappe à la cage picturale : elle fréquente les grands hôtels, s’habille richement, flambe une partie de sa fortune au casino de Monte-Carlo, achève sa vie en 1922 à Paris, dans un appartement de la rue Miromesnil.

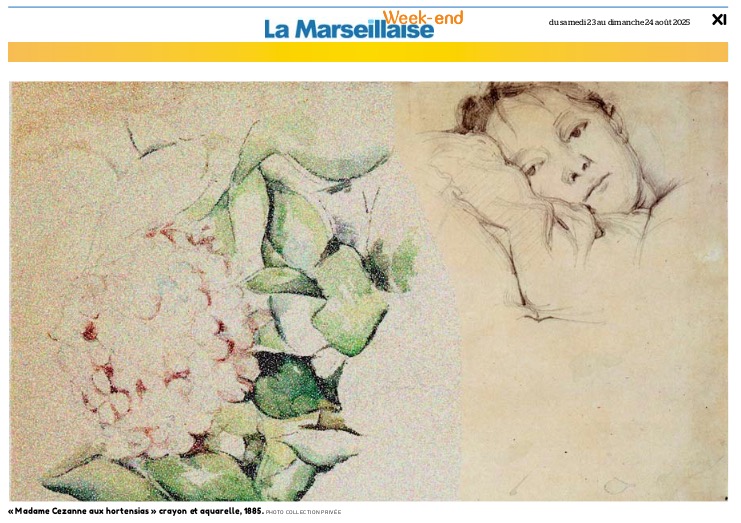

Absentes dans l’exposition du musée Granet, trois pièces singulièrement émouvantes de Cezanne surmontent cette donne ingrate. A cause des rebuffades de sa belle-famille, Hortense habitait rarement le Jas de Bouffan. New York et le Metropolitan Museum n’ont pas consenti aux prêts de Madame Cezanne dans la serre et de Madame Cezanne au fauteuil jaune. En extérieur, près d’un muret du Jas, voici des fleurs et les branches d’un arbre ; les avant-bras et les mains de la modèle sont à peine esquissés. Dans la seconde toile, composition vacillante et déséquilibrée, le regard d’Hortense est ferme ; sa main gauche serre la tige d’une rose. Manque aussi chez Granet, issue d’une collection privée, l’aquarelle qui accompagne cet article. « Une tendresse inhabituelle », écrivait John R. Rishel : pas loin d’Hortense qui se remémore, surgissent les pétales et les feuilles d’une fleur qui favorise les jeux de mots.