L’héritage

Marie Rauzy

Présentation

Paul Cezanne était le grand-père de ma grand-mère. Elle-même, née après son décès avait fort peu de choses à nous raconter de sa vie familiale, ce qui me l’a rendu comme étranger.

Et je suis peintre. Professeur d’arts plastiques aussi. On m’a déjà demandé comment je pouvais peindre avec un ancêtre aussi écrasant. C’est simple, il suffit de ne pas y penser ! (et ne pas en parler). Alors, sans vergogne, je passe ma vie à chercher : les gestes picturaux qui exprimeront mon trouble sans le décrire, les manières d’enseigner les processus créatifs à des enfants et les mots pour penser l’art et le monde.

www.marierauzy.com

Il a tant été écrit sur Cezanne que je m’interroge : quelle pierre apporter au monument ? Parler en tant que descendante ? Difficile, il est si lointain, dans tous les sens du terme. Cet homme distant, si j’essaie de le saisir (comme il n’aimait pas que l’on le fasse), j’entrevois des difficultés relationnelles, un besoin de résoudre les incompréhensions mais, je ne peux qu’inventer, supputer, imaginer, au regard de ce qu’il donne à voir. Il me faut plutôt, parler de la peinture, des effets qu’elle me produit, de ce que j’apprends.

Ce que Cezanne n’est pas

Avec Cezanne, il ne faut pas se placer du côté de celui qui attend un sujet. Que la représentation d’un corps soit sensuelle. Que le portrait soit humain. Que le paysage soit émouvant, bucolique ou je ne sais quoi de touchant qui en appelle aux souvenirs de promenades. Il n’est pas question de parler des travers de la société ou de laisser la sensation du jour se poser sur la toile en myriades de points lumineux.

Il faut prendre les choses montrées au pied de la lettre : un arbre est un arbre et la réalité que le mot arbre évoque et la question du pourquoi cet arbre existe.

Décevoir le public n’aide pas à la réussite d’une carrière. Que se passe-t-il lorsque son travail est incompris et rejeté ? Le premier réflexe serait d’arrêter, un autre de changer de cap. Ou bien, d’y puiser la totale liberté de s’obstiner, pour voir jusqu’où on peut aller. Cette option rend Cezanne un peintre peu aimable, peu gracieux puisqu’il parait avoir renoncé à plaire. Dans sa peinture, pas de concession, pas de sensiblerie.

Technique

On a pu se demander si maladresses, déformations, absence de fini, provenaient d’une impuissance. Mais, les techniques s’apprennent, si on en éprouve le besoin. Il y a un forcément un choix dans ce renoncement au classicisme, à la virtuosité, dans l’invention d’une autre manière.

Prenons le portrait de Louis-Auguste lisant son journal. Un peu lourd, mais le fauteuil ! Une masse qui nous assied pour de bon. Sa jambe gauche, bien peu raccordée au buste suit la parallèle de l’accoudoir, le bras droit, détaché lui aussi du corps souligne la page blanche, la croisée des jambes contredit l’axe du fameux fauteuil. Tout est audacieusement démantibulé. Et tout prend une place très juste qui me montre une autorité de la peinture s’affirmant face à l’autorité du père.

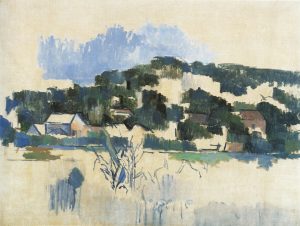

Dans les vues de la Sainte-Victoire, la circulation de l’air, comme on la trouve dans la peinture chinoise, par les espaces laissés vides, demande une très grande capacité de retenue pour s’arrêter à juste temps. Dans Maisons sur la colline, je suis très touchée par ce pan de ciel bleu qui fournit l’oxygène suffisant. Voilà où se trouve la virtuosité.

Maisons sur la colline, 1904–06 (FWN 375)

Des formes

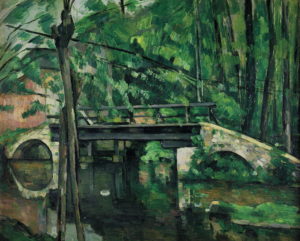

Des formes très décidées apparaissent dans les tableaux. Il revient à ma mémoire le petit pont de Maincy (le vrai, pas le tableau) qui a été restauré avec l’oubli de creuser la rivière pour rétablir le reflet de l’arche qui forme un cercle terminant le côté gauche du pont et qui fait le sel du tableau.

De même, la route dessine une poêle qui dégouline avec un manche rigide et une lacune-buisson au centre. J’ai l’air de me moquer, mais pas du tout. Je suis fascinée par ces formes inattendues et fortes. Elles transcendent le sujet, iconisent le paysage.

Le Pont de Maincy,, 1879–80 (FWN 143)

La Route, c.1871 (FWN 58)

La Tranchée avec la montagne Sainte-Victoire, c.1870 (54)

a Route tournante (rue des Roches au Valhermeil, Auvers-sur-Oise), c.1881 (FWN 163)

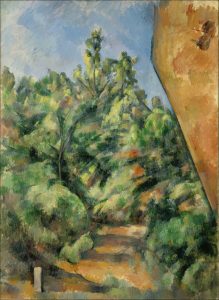

Le Rocher rouge, c.1895 (FWN 308)

Le sentiment d’équilibre

Le Jas de Bouffant bascule en tous sens. L’horizon aussi. Et se redresse. La construction n’est pas une bâtisse mais une composition.

Un bouquet glisse sur la table penchée. Il est retenu par son ombre et un dossier de chaise (ou pan de mur ?) Les fleurs suivent le mouvement et s’épanouissent vers l’arrière.

Cela tient debout et donne le sentiment de se trouver les pieds bien ancrés dans le sol après avoir failli tomber.

Maison et ferme du Jas de Bouffan, c.1887 (FWN 238)

Fleurs dans un pot d’olives, c.1880 (FWN 789)

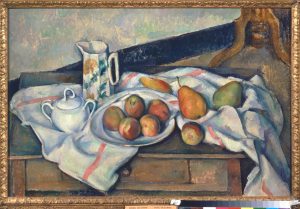

Nature morte, c.1890 (FWN 834)

Portraits

J’ai longtemps cru que les portraits peints par Cezanne étaient, par-dessus tout, remarquables par leur composition, comme des natures-mortes. Ils présentent un visage, un buste, certes, mais aussi, un pan de mur, un dossier de fauteuil, un bout de palette. Comme les fruits, ils sont surmontés, eux-aussi, de rideaux, chaises, angle de table. Ces éléments ayant autant d’importance que la figure ou l’objet.

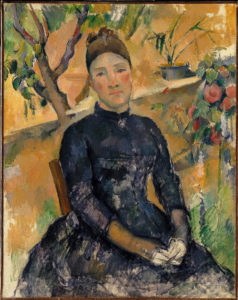

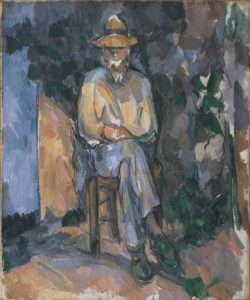

Mais, à bien y regarder, les corps sont contraints par le décor même, comme repliés sur eux-mêmes, les bouches closes, parfois fondues, les yeux vagues, les doigts noués. L’air distant du modèle n’est pas seulement du fait de sa position d’objet à peindre. (Ayant servi de modèle, je sais combien nous rend absent cette position immobile, mais l’artiste cherche, généralement, à y retrouver la vie, un regard, un semblant de mouvement). Avec Cezanne, paraît un sentiment d’incommunicabilité, une difficulté à entrer en contact. Ce ne sont plus des compotiers vivants que je vois, mais des êtres humains en peine de nous parler.

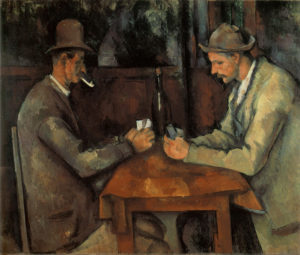

De même, dans Les joueurs de carte, la scène qui s’épure de version en version, nous laisse, à la fin, une ligne qui relie les regards qui ne se regardent pas et des bras qui se projettent l’un vers l’autre en restant à distance. Il y a une tension qui relève du non-dit. Qu’est-ce qu’être humain ? Comment vivre ensemble ? Peut-on se comprendre ? La position des corps, la densité des tissus, la stylisation des masses accentuent cette distance au réel, cette distance tout court.

Madame Cezanne dans la serre, 1891–92 (FWN 509)

Le Jardinier Vallier, 1905–06 (FWN 547)

Les Joueurs de cartes, 1893–96 (FWN 684)

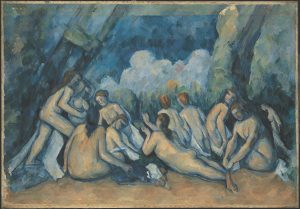

Baigneuses, baigneurs

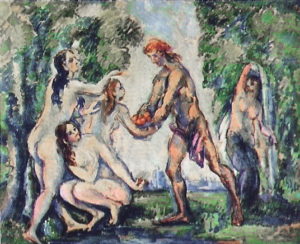

J’hésite à en parler car je les aime moins. Dans les œuvres plus anciennes, présentant des groupes, je perçois une volonté de rendre les scènes vivantes, la vie sociale possible. Puis, une transformation progressive des corps en objets plastiques, malléables. Mais ils se rebiffent, ils restent humains malgré tout et ne se laissent pas totalement abstraire. Ils n’atteignent, à mon sens, pas complètement le statut de montagne.

Le Jugement de Pâris; Le Berger amoureux?, c.1880 (FWN 658-TA)

Grandes baigneuses, 1895–1905 (FWN 979)

Cezanne

Cette peinture qui ne me charme pas dans le sens sentimental, émotionnel, me procure une impression de plénitude. Elle est rassurante.

Tout peut basculer, fuir, il y a toujours un pan de mur ou un lourd rideau qui tombe du ciel pour rétablir l’équilibre des masses. Tout est utile, jusqu’au coin de porte. Ainsi, Cezanne corrige le manque de sens, redresse les torts de la vie. Il met de l’ordre. Sa peinture compense la peur de disparaître. L’objet devient une idée qui arrive à tenir dans le chaos. Sa densité lui confère une présence éternelle. La stylisation transforme les corps en masses immuables et les pommes en matière brute. Tout n’est pas que vanité.

Quand la peinture produit cet effet, cela comble, même dépasse, mes attentes.

Mes attentes en matière d’art : faire une rencontre qui me change, m’élève à son niveau, me challenge, la rencontre de l’être humain capable de conceptualiser, capable d‘inventer la spiritualité.

Marie Rauzy

2025

Un tableau de Marie Rauzy :

Si le chien voulait être libre, il mordrait la main qui tient la laisse

Acrylique et huile sur toile

180 x 130 cm

2023