Février

Dix ans après la mort de son mari, survenue le 27 mars 1847, madame Zola s’installe à Paris, fin 1857. Son fils la rejoint en février de l’année suivante, quittant Aix avec son grand-père Louis Aubert. La famille s’installe, 63, rue Monsieur-le-Prince. Il entame une correspondance avec ses amis restés dans le Midi. Les lettres envoyées par Cézanne à Zola sont émaillées de poèmes, de bouts rimés et de chansons. Zola retournera à Aix pendant deux étés consécutifs.

Émile Zola. Correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 85, 94.

9 et 13 avril

Lettre de Cézanne à Émile Zola. Paul termine son dernier trimestre au collège Bourbon. Il se réjouit du retour à Aix annoncé par Zola pour les grandes vacances qu’il compte passer avec Baille

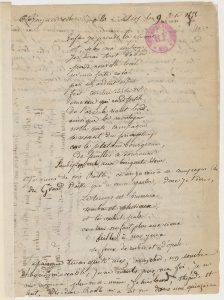

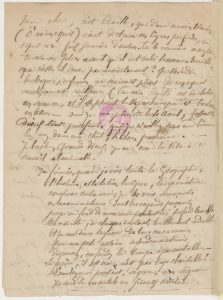

« Bonjour cher Zola Aix le 9 avril 1858.

Enfin je prends la plume

et selon ma coutume

je dirai tout d’abord

pour nouvelle locale

qu’une forte rafale

par son ardent effort

fait tomber sur la ville

une eau qui rend fertile,

de l’Arc le riant bord.

ainsi [pas de majuscule] que la montagne

notre verte campagne

se ressent du printemps [accident sur ce mot]

[« car » barré] le platane bourgeonne,

de feuilles se couronne

l’aubépin [e final annulé] vert [e final annulé] aux bouquets blancs.Je viens de voir Baille, ce soir je vais à sa campagne (c’est

du Grand Baille que je veux parler, donc je t’écris,Le temps est brumeux

sombre et pluvieux,

et le soleil pale [sic]

[« ne plus » barré] ne fait plus aux cieux

briller à nos yeux

ses feux de rubis et d’opale.Depuis que tu as quitté Aix, mon cher, un sombre

chagrin m’accable ; je ne ments [sic] pas, ma foi. Je ne

me reconnais plus moi-même, je suis lourd, stupide et

lent. Dis-donc [sic], Baille m’a dit que dans une quinzaine[page 2]

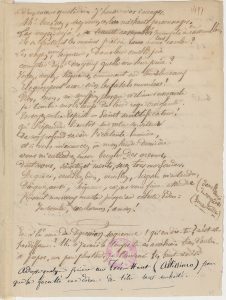

il aurait [accident sur le mot] le plaisir de faire parvenir jusques

aux mains de ton éminentissime grandeur une feuille

de papier sur laquelle il t’exprimera et son

et sa, et ses chagrin et douleur, d’être loin de

toi. Vraiment j’aimerai à te voir, et je pense

que je te verrons, moi et Baille (bien entendu)

aux vacances, et alors nous exécuterons, nous

ferons les projets que nous avons formés, mais en

attendant, je gémis sur ton absence.Adieu, mon [rajouté sur la ligne] cher émile [sic] :

non, sur le flot mobile

aussi gaiment [sic] je file

que jadis autrefois

quand nos bras agiles

comme des reptiles

sur les flots dociles

nageaient à la fois.

adieu [pas de majuscule], belles journées

de vin asaisonnées [sic] !

pêches [pas de majuscule] fortunées

de poissons monstrueux !

lorsque [pas de majuscule] dans ma pêche,

à la rivière fraiche

ma ligne revêche

n’attrapait rien d’affreux.[écrit verticalement à droite le long du poème précédent, d’une écriture plus droite, sauf la dernière ligne]

(I) Nota : Bernabo, Léon avec bambou et Alexandre, sont, m’a-t-on dit,

au collège, au lycée (je ne sais quelle sorte d’engin c’est) Ste Barbe à Paris. Quant aux autres deux individus

susdits, je m’en informerai et t’en donnerai l’adresse

dans une prochaine lettre. (Celle-ci est criblée de couillonades.)

Si tu voyais les Bernabo souhaite leur le

bonjour.

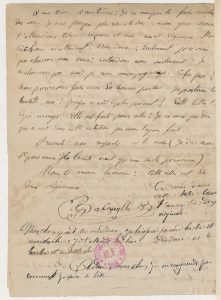

[page 3]

Te souviens-tu du pin, qui sur [superposé à « de »] le bord de l’arc

planté, avançait sa tête chevelue sur le gouffre

qui s’étendait à ses pieds. Ce pin, qui protégeait

nos corps, par son feuillage, de l’ardeur du

soleil, ah ! Puissent les dieux le préserver de l’atteinte

funeste de la hache du bucheron [sic] !Nous pensons que tu viendras à aix [sic] aux

vacances, et qu’alors, nom d’un chien, alors vive

la joie. Nous avons projeté des chasses monstrueuses

et aussi difformes que nos pêches.Bientôt, mon cher nous allons recommencer la chasse

aux poissons, si le temps continue [mot rajouté sur la ligne], il est magnifique aujourd’hui

car c’est le 13 que je reprends ma lettre.Phébus en parcourant sa brillante carrière

inonde Aix tout entier des flots de sa lumière.__________________ _______________________

Poëme inédit.

C’était au fond d’un bois

quand j’entendis sa voix [repentirs : d’abord « br », puis au-desssus de la ligne « voix », le tout barré] brillante

chanter et répéter trois fois

une chansonnette charmante.

__________________ _______________________

[en marge du « Poëme inédit » ci-dessus]

(2) Nota :j’ai reçu

ta lettre dans la

quelle se trouvaient

les affectueux

mirlitons que

nous avons eu l’honneur

de chanter avec la basse

Boyer et le ténor léger

Baille ————Sur l’air du mirliton.

———— ———1 J’aperçus une pucelle, 2 ses grâces sont merveilleuses

ayant un beau mirliton. et son port majestueux,

en la contemplant si belle sur ses lèvres amoureuses

je sentis un doux frisson erre un sourire gracieux.

pour un mirliton etc ; – Gentil mirliton, etc ; ..[page 4]

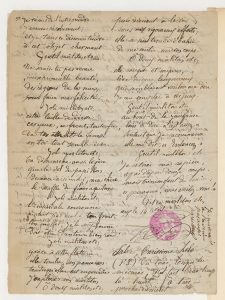

3e Je résous de l’entreprendre :

j’avance résolument :

et je tiens ce discours tendre

à cet objet charmant

Gentil mirliton etc ;Ne serais-tu pas venue

, inexprimable beauté,

des régions de la nue,

[« pour » barré] faire ma félicité.

Joli mirliton, etc ;cette taille de déesse

ces yeux, ce front, tout enfin,

de tes attraits la finesse

en toi tout semble divin.

Joli mirliton, etc ;Ta démarche aussi légère

que le vol du papillon

devance aisément, ma chère,

le souffle du [« frais » barré, surmonté du « l' » du mot suivant] l’aquilon,

Joli mirliton, etc ;l’impériale couronne

n’irait pas mal à ton front.

ton mollet, je le soupçonne

doit être d’un tour bien rond.

Joli mirliton, etc.grâce à cette flatterie,

elle tombe en pamoison [sic].

tandis qu’elle est engourdie,

J’explore son mirliton

Ô doux mirliton, etc ;[2e colonne]

puis revenant à la vie

sous mes vigoureux efforts ;

elle se [« sent » barré] trouve ébahie

de me sentir sur son corps.

Ô doux mirliton, etc ,elle rougit et soupire,

lève des yeux langoureux

qui semblaient vouloir me dire

je me complais à ces jeux.

Gentil mirliton etc.au bout de la jouissance

loin de dire : « C’est assez. »

sentant que je recommence

elle me dit : « Enfoncez. »

Gentil mirliton, etc.Je retirai ma rapière, [Rewald écrit « retirerai »]

Après dix ou douze coups.

mais trémoussant du derrière :

« pourquoi, vous arrêtez-vous ! »

dit ce mirliton, etc.,

aix le 14 avril…

P Cezanne[en marge droite de la signature, écrit verticalement]

Je ne serai

à l’avenir

pas aussi

paresseux

Salve, Carissime Zola.

(P.S.) Tu diras, lorsque tu

m’écriras, s’il fait beau temps

là-haut. à très —

prochainement

Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 17-21. Nombreuses erreurs de ponctuation et mots barrés ou corrigés omis.

Bibliothèque nationale, Nouvelles acquisitions françaises 24516, Cahier VII Henri Céard-Cezanne, f°. 492-493.

Jean-Baptistin Baille (1841- Paris, 3 juin 1918), deviendra professeur à l’École polytechnique et adjoint au maire du 11e arrondissement de Paris. Il avait deux frères cadets, dont l’un, Isidore, accompagnait parfois les trois amis dans leurs excursions.

Gustave Boyer, autre ami de jeunesse, sera notaire à Eyguières. Cézanne a peint de lui plusieurs portraits, L’Homme au chapeau de paille – Gustave Boyer (FWN429-R174), Portrait de Gustave Boyer (vu de face) (FWN427-TA-R175), Portrait de Gustave Boyer (FWN428-R176), Portrait d’un homme (Gustave Boyer) C0157.

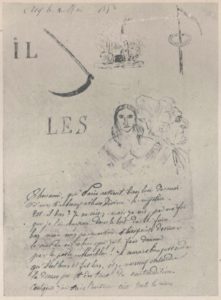

3 mai

Lettre de Gustave Boyer et Cézanne à Zola. Cézanne illustre la lettre de dessins et caractères qui constituent un rébus (C0017) : « IL », faux, haie, arbre de mai, « LES », femmes, ce qui signifie : Il faut aimer les femmes.

Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 21-24, première page reproduite figure 3.

Chappuis Adrien, The Drawings of Paul Cézanne. A Catalogue raisonné, New York Graphic Society Ltd., Greenwich, Connecticut, 1973, volume I, « Introduction and Catalogue », 288 pages, volume II, « Plates », 1223 numéros, dessin n° 17, première page de la lettre reproduite.Original : Fonds Zola rendu actuellement inaccessible pour la recherche par les héritiers Zola.

« Aix le 3 mai 1858

[rébus : « IL (faux) (haie) (arbre de mai) LES (femmes) »]

Cher ami, que Paris retient bien loin de moi

d’un ténébreux rébus devine le mystère.

Est-il bon ? Je ne sais ; mais je sais, par ma foi

que je l’ai composé dans le but de le faire

bon mais non pas mauvais : si tu peux deviner

le sens de ce rébus que je te fais donner

par la poste, morbleu ! je saurais bien prétendre

qu’il est bon et fort bon, et je ne veux entendre

là dessus point du tout de contradiction.

Comme [mot écrit sur un autre illisible en l’état du fac-similé] j’en suis l’auteur c’est toute la raison.[texte retranscrit d’après Rewald, faute de fac-similé] Vas-tu bien ? Je suis très occupé, morbleu, très occupé. C’est ce qui t’expliquera l’absence du poème que tu me demandes. Je suis, tu peux le croire, très fortement contrit de ne pouvoir répondre avec une verve, une chaleur, un entrain égaux aux tiens. J’aime du principal la binette sauvage ! (Celle de ta lettre, je veux dire, il ne faudrait pas confondre.) Dis donc, si tu devines mon fameux rébus, pour me le faire, tu m’écriras ce que j’ai voulu dire. Fais-m’en quelqu’un, si tempus habes.

J’ai remis ta lettre à Baille. J’ai remis celle de Marguery 1 aussi. — Marguery est toujours aussi plat.

Voilà-t-il que l’atmosphère s’est soudainement refroidie. Adieu la nage.

Adieu nos belles nages

Sur les riantes plages

Du fleuve impétueux

Qui roulait sur la grève

Une onde, dont mon rêve

Ne souhaita rien mieux.Une eau rouge et bourbeuse

Sur la fange terreuse

Entraîne maintenant

Plantes déracinées,

Branches abandonnées

Au gré de son courant.Elle tombe, la grêle !

Puis elle se dégèle

Bientôt elle se mêle

A ces noirâtres eaux.

De grands torrents de pluie

Que la terre essuie

Forment de grands ruisseaux.Ce sont des rimes sans raison.

Mon cher, tu sais, ou bien tu ne sais pas,

Que d’un amour subit j’ai ressenti la flamme

Tu sais de qui je chéris les appas,

C’est d’une gentille femme.

Brun est son teint, gracieux est son port,

Bien mignon est son pied, la peau de sa main fine

Blanche est sans doute 2, enfin, dans mon transport

J’augure, en inspectant cette taille divine,

Que de ses beaux tétons l’albâtre est élastique,

Bien tournés par l’amour. Le vent en soulevant

Sa robe d’une gaze en couleurs magnifiques

Laisse d’un rond mollet deviner le charmant

Contour…Je suis en face de Boyer dans ce moment, au second étage chez moi. J’écris en sa présence et je lui ordonne de mettre quelques mots de sa main dans cette lettre :

Que ta santé soit parfaite,

En amour sois toujours heureux,

Rien n’est si beau qu’être amoureux,

C’est tout ce que je te souhaite.Je t’avertis que quand à ton tour tu viendras voir Cézanne, tu trouveras contre la tapisserie de sa chambre un grand recueil de maximes tirées d’Horace, V. Hugo, etc.

Boyer, Gustave 3.

Mon cher, j’étudie pour le bachot. Ah ! si j’étais bachot, si tu étais bachot, si Baille était bachot, si nous étions bachot. Baille du moins le sera, mais moi : coulé, submergé, enfoncé, pétrifié, amorti, anéanti, voilà ce que je serai 4.

Mon cher, aujourd’hui c’est le 5 mai et il pleut fort. Les cataractes du ciel sont entrouvertes.

L’éclair a sillonné la nue

Et la foudrrre en grrrondant rrroule dans l’étendue.Il passe deux pieds d’eau dans les rues. Dieu, irrité des crimes de l’espèce humaine, a sans doute résolu de laver par ce nouveau déluge leurs nombreuses iniquités. Depuis deux [jours] ce temps effroyable dure : mon thermomètre est à 5 degrés au-dessus de zéro, et mon baromètre marque grande pluie, tempête, ouragan pour aujourd’hui et tout le reste du quartier. Tous les habitants de la ville sont plongés dans un profond abattement. La consternation se lit sur tous les visages. Chacun a les traits contractés, les yeux hagards, l’air effaré, serrant le bras contre le corps, comme s’il avait peur de s’entrechoquer dans une foule. Chacun va récitant des prières ; au coin de chaque rue, on voit malgré la pluie battante, des groupes de jeunes pucelles qui, ne songeant plus à leur crinoline, s’égosillent à lancer des litanies vers les cieux. La ville retentit de leur brouhaha inexprimable. J’en suis tout étourdi. Je n’entends que des ora pro nobis partant de tous les côtés. Moi-même, j’ai fait succéder aux impudents mirlitons et aux atroces alleluia quelques pieux pater noster ou même des meà culpà, meà culpà, ter, quater, quinter meà culpà ! pensant par un retour heureux faire oublier au très auguste Trio qui règne en haut, toutes nos impiétés passées.

Mais je m’aperçois qu’un changement, à tout jamais sincère, vient de calmer la colère des Dieux. Les nues se dissipent. L’arc-en-ciel radieux brille dans la voûte céleste. Adieu, adieu.

P. Cezanne »

1. Louis-Pascal-Antoine Marguery (1841-1881), camarade de jeunesse de Cézanne et de Zola, se destinait à la carrière littéraire. Il a publié plusieurs vaudevilles, et sera plus tard avoué à la cour d’Aix.

2. Car elle avait des gants (note de Paul Cézanne).

3. Ajouté de la main de Gustave Boyer.

4. Ces pressentiments de Cézanne n’étaient pas complètement injustifiés. Il fut, en effet, refusé lors de son premier examen et ne sera reçu que quelques mois plus tard. Baille, en revanche, passa son examen et s’inscrivit à la faculté des sciences naturelles à Marseille.

14 juin

Zola écrit à Cézanne. Il le taquine à propos d’une jeune personne qui à en juger par la réponse de Cézanne reste tranquillement inconsciente des sentiments qu’elle inspire à son admirateur. Paul, timide, se contente de lancer ses œillades à distance.

Lettre de Zola, Paris, à Cézanne, 14 juin 1858 ; « M. Zola il y a trente-six ans », Le Gaulois, 28e année, 3e année, n° 520, dimanche 17 juin 1894, p. 1.

Émile Zola. Correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 96-98.

Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 28-29.Original : Fonds Zola rendu actuellement inaccessible pour la recherche par les héritiers Zola.

« Paris, le 14 juin 1858.[« le » omis dans Henri Mitterrand, Lettres croisées]

Cher ami Cézanne, [« Mon cher Cézanne » dans Henri Mitterrand, Lettres croisées]

Je suis un peu en retard dans ma correspondance ; mais je te prie de croire que c’est par un concours inouï de circonstances que je ne tâcherai pas de t’expliquer parce que ce serait trop long. Il fait une chaleur épouvantable et nageante. Or, comme mon feu poétique est en raison inverse du feu que lance le divin Apollon, je me contenterai de t’écrire en simple prose pour aujourd’hui. D’ailleurs, je suis comme M. Hugo, j’aime les contrastes ; ainsi donc après une épître poétique je t’envoie une épître prosaïque. De sorte qu’au lieu de t’endormir complètement, je ne ferai que t’assoupir.

Mon cher ami, je vais t’annoncer une chose, mais une chose charmante. J’ai déjà plongé mon corps dans les eaux de la Seine, de la Seine à la large largeur, à la profonde profondeur. Mais là, il n’y a pas de pin séculaire, mais là il n’y a pas de source fraîche pour faire rafraîchir la dive bouteille, mais là il n’y a pas un Cézanne à la large imagination, à la conversation enjouée et piquante ! Aussi, foin de la Seine, me suis-je écrié, et vive la gourre de Palette et nos célestes parties sur les bords qui l’avoisinent.

Paris est grand, plein de récréations, monuments, de femmes charmantes. Aix est petit, monotone, mesquin, rempli de femmes… (le bon Dieu me garde de médire des Aixoises). Et malgré tout cela, je préfère Aix à Paris.

Seraient-ce les pins ondulant au souffle des brises, seraient-ce les gorges arides, les rochers entassés les uns sur les autres, comme Pelion sur Ossa, serait-ce cette nature pittoresque de la Provence qui m’attire à elle ? Je ne sais ; cependant mon rêve de poète me dit qu’il vaut mieux un rocher abrupt qu’une maison nouvellement badigeonnée, le murmure des flots que celui d’une grande ville, la nature vierge qu’une nature tourmentée et apprêtée. Serait-ce plutôt les amis que j’ai laissés là-bas dans les voisinages de l’Arc qui m’attirent dans le pays de la bouillabaisse et de l’aïoli ? Certainement ce n’est que cela.

Je vois tant de jeunes gens ici visant à l’esprit, se croyant d’une condition plus élevée que les autres, ne voyant du mérite que dans eux et n’accordant aux autres qu’une large part de stupidité, que je désire revoir ceux dont je connais le véritable esprit et qui, avant de jeter la pierre aux autres, considèrent si on ne pourrait pas leur en jeter. Tiens ! je suis d’un sérieux énorme aujourd’hui. Il faut me pardonner les réflexions assez plates que je viens de faire : mais, vois-tu, quand on se met à regarder le monde d’un peu près, on remarque que c’est si mal emmanché, qu’on ne peut s’empêcher de faire le philosophe. Au diable la raison, et vive la joie ! Que fais-tu de ta conquête ? Lui as-tu parlé ?

Ah ! polisson, tu en serais, ma foi, bien capable. Jeune homme, vous vous perdez, vous allez faire des folies, mais j’irai bientôt empêcher cela. Je ne veux pas qu’on me détériore mon Cézanne.

Nages-tu ? Fais-tu la noce ? Peins-tu ? Joues-tu du cornet ? Poétises-tu ? Enfin que fais-tu ? Et ton bachot ? Cela roule-t-il ? Tu vas couler tous les maîtres. Ah, sacrebleu nous nous amuserons bien. J’ai des idées difformes. C’est gigantesque, tu verras.

Que fait Baille ? Que fait B… [peut-être Gustave Boyer] ? Que fait Marguery ? Que fait B… [peut-être Isidore Baille, frère cadet de Jean-Baptistin] ? Ces quatre individus m’intéressent au plus haut point. Ce sont, après toi, ceux qui me donnent le plus dans l’œil. Ce sont quatre bons garçons, qui ont certes chacun leurs petits défauts ; mais ces défauts, de même qu’un signe noir fait ressortir la blancheur d’une femme, ces défauts font resplendir leurs brillantes qualités.

J’ai fini ma comédie d’« Enfoncé le pion ». Elle a mille et quelques vers [texte perdu]. Il faudra que tu gobes tout cela aux vacances : tu les goberas, Baille les gobera, tous les goberont. Je serai sans pitié. Vous aurez beau dire que vous en avez assez, je vous en donnerai encore. C’est une provision de paroles que je vous porte.

Mais je ne vous prends pas en traître. Je vous avertis d’avance : vous pouvez donc me rendre la pareille, en vous réunissant tous et en composant une nouvelle Pucelle [La Pucelle ou la France délivrée, poème de Jean Chapelain, 1656] pour attenter à ma vie active. Dieu de Dieu, est-il permis qu’il y ait sous la calotte des cieux un être aussi plat que moi !

J’écrirai aux quatre individus ci-dessus nommés, très prochainement.

Je ne sais pas comment je m’arrange, mais je ne travaille pas du tout, et pourtant je n’ai pas un moment à moi.

Je ne raconte rien dans ma lettre parce que je fais une provision de récits pour porter à Aix. Nous tenons aujourd’hui le 14 ; il n’y a donc plus que deux mois. Cela ne vient pas trop vite, mais au moins cela marche toujours. Le bonjour aux amis et à tes parents. Envoie-moi donc, si tu as le temps, quelque jolie pièce de vers.

Cela me distrait tout en me faisant plaisir. Quant à moi, je suis mort à la poésie pour quelque temps.

Que tu vas remporter de couronnes ! Quels applaudissements va exciter la distribution des prix ! Quant à moi, je te réponds que je n’attraperai pas de courbature. Je tâche d’avoir un prix, celui de narration, et si je l’ai ce sera tout. Que veux-tu, il n’est pas donné à tout le monde de briller. Il y a tant de sots que l’on peut sans déshonneur leur tenir compagnie.

À quoi faire, continuer à entasser bêtise sur bêtise ? Selon moi, quatre pages suffisent. Attends pour que je donne courant à toutes mes idées biscornues que je sois près de toi, jamais tu n’en auras tant ouï.

Je termine donc ma lettre, mon cher ami, je viens de composer en chimie, j’en suis encore tout ahuri : il n’y a rien qui agisse autant sur mes nerfs que la chimie. D’abord, tout ce qui est du genre féminin me fait cet effet-là. (Il fallait bien finir par une bêtise.)

A bientôt. Ton ami dévoué.

E. Zola

[Paragraphe publié seulement dans Le Gaulois du 17 juin 1894] Je viens de relire ma lettre. Elle est littéralement stupide, sans suite, sans français et sans style. Pardonne-moi d’écorcher ainsi tes oreilles. »

Cette lettre a été publiée pour la première fois par Le Gaulois le 17 juin 1894, en remplaçant les patronymes par leurs initiales.

« M. Zola il y a trente-six ans », Le Gaulois, 28e année, 3e année, n° 520, dimanche 17 juin 1894, p. 1 :

« M. ZOLA IL Y A TRENTE-SIX ANS

Notre correspondant de Draguignan, M. Gubert, nous envoie une lettre inédite de M. Émile Zola, écrite il y a trente-six ans, en 1858, alors que le célèbre romancier était dans un lycée de Paris, candidat non à l’Académie française mais au baccalauréat ès lettres.

M. Zola a trop d’esprit pour ne pas nous pardonner cette indiscrétion, qui a son utilité puisqu’on retrouve en germes, dans la lettre de 1858, tous ses défauts comme toutes ses qualités. Peut-être même est-elle le premier document de la genèse d’un talent dont on ne conteste que l’emploi. »

Suit la citation de la lettre.

Sur les liens de Joseph Gubert avec Zola, voir l’étude complémentaire de F. Chédeville.

[28 ou 29 juin ?]

Cézanne écrit à Zola. Il est amoureux d’une inconnue qu’il croise parfois sur le chemin du collège. Il remercie Zola pour son « morceau poétique » et lui adresse un poème de sa composition accompagné d’un dessin aquarellé : Cicéron foudroyant Catilina, après avoir découvert la conspiration de ce citoyen perdu d’honneur (RW001).

Lettre de Cézanne à Zola, datée « L- 29. 1858 », 28 ou 29 juin 1858 ? La lettre est peut-être du lundi 28 ou du mardi 29 juin 1858, car elle renvoie à la lettre de Cézanne du 14 juin 1858.

Lebensztejn Jean-Claude, Paul Cézanne. Cinquante-trois lettres, Paris, L’Échoppe, 2011, 96 pages, p. 13-16.

Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 25-27, dessin accompagnant la lettre reproduit figure 5.

Rewald John, The Watercolors, A Catalogue Raisonné, n° 1Original : Fonds Zola rendu actuellement inaccessible pour la recherche par les héritiers Zola.

« Aix L- 29. 1858

Mon cher.

Ce n’est pas seulement du plaisir que m’a procurré ta lettre, en la recevant j’en ai éprouvé au contraire de plus du bien être. Une certaine tristesse intérieure me possède et vrai dieu, je ne rêve que de cette femme dont je te parlais. J’ignore qui elle est ; je la vois passer quelquefois dans la rue en allant au monotone collège. J’en suis morbleu à pousser des soupirs, mais des soupirs qui ne se trahissent pas à l’extérieur, ce sont soupirs mentals ou mentaux, je ne sais.

Ce morceau poëtique, que tu m’envoies m’a fort réjoui, j’ai beaucoup aimé te voir ressouvenir du pin qui ombrage les bords de Palette, que j’aimerai, foutu sort qui nous sépare, que j’aimerai te voir arriver. Si je ne me retenais, je lancerais quelque kyrielle de nom de Dieu, de Bordel de Dieu, de sacrée putain, etc., contre le ciel ; mais à quoi bon se mettre en colère, cela ne m’avancerait de rien, donc je me résigne.

Oui, comme tu le dis donc un autre morceau non moins poëtique, cependant je préferre ton morceau sur la nage, tu es heureux, oui tu heureux, toi ; mais moi, malheureux je sèche en silence, mon amour (car c’est de l’amour ce que je ressens,) ne saurait éclater audehors. Un certain ennui m’accompagne partout et par moment seulement j’oublie [raturé, non lu] mon chagrin, c’est lorsque j’ai bu un coup. Aussi, j’aimais le vin, je l’aime plus encore. Je me suis grisé, je me griserai plus encore, à moins que par un inespéré bonheur, hé bien ! je pusse réussir, non d’un Dieu ! Mais non, je désespère, je désespère, aussi je vais m’abrutir —

Mon cher, j’expose à tes yeux un tableau représentant :

Cicéron

foudroyant Catilina,

après avoir découvert la conspiration

de ce citoyen perdu d’honneur.Admire, cher ami, la force du langage

Dont Cicéron frappa ce méchant personnage,

Admire Cicéron dont les yeux enflammés

Lancent de ces regards de haine envenimés,

Qui renversent Statius cet ourdisseur de trames

Et frappent de stupeur ses complices infâmes.

Contemple, cher ami, vois bien Catilina

Qui tombe sur le sol, en s’écriant « Ah ! Ah ! ».

Vois le sanglant poignard dont cet incendiaire

Portait à son côté la lame sanguinaire.

Vois tous les spectateurs, émus, terrifiés

D’avoir été bien près d’être sacrifiés !

Vois-tu cet étendard, dont la pourpre romaine

Autrefois écrasa Carthage l’Africaine ?

Quoique je sois l’auteur de ce fameux tableau

Je frissonne en voyant un spectacle si beau.

A chaque mot qui sort (j’ai horreur, je frissonne)

De Cicéron parlant tout mon sang en bouillonne,

Et je prévois déjà, je [suis] bien convaincu

Qu’à cet aspect frappant, tu seras tout ému.

Impossible autrement ! Non jamais, autre chose

Dans l’Empire romain ne fut plus grandiose.

Vois-tu des cuirassiers les panaches flottants

Ballottés dans les airs par le souffle des vents ?

Vois aussi, vois aussi, cet appareil de piques

Qu’a fait poster par là l’auteur des Philippiques.

C’est te donner, je crois, un spectacle nouveau

Que t’exposer aussi l’aspect de l’écriteau :

«Senatus Curia ». Ingénieuse idée

Pour la première fois par Cézanne abordée !Ô sublime spectacle aux yeux très-surprenant

Et qui plonge dans un profond étonnement.Mais c’est assez avoir fait ressortir à tes yeux les beauté incomparables incluses dans cet admirable aquarelle. Le temps se remet, je ne sais pas trop si çà continuera. Ce qu’il y a de sûr, c’est que je brule

d’aller en plongeur

en plongueur intrépide

silloner le liquide

de l’arc.

et dans cet eau limpide

prendre avec mon filet perfide

pêcher attraper les poissons que m’offre le hazard.

Amen ! Amen ! ces vers sont stupides.

ils ne sont pas pleins de gout

mais ils sont stupides

et ne valent rien du tout.

Adieu, Zola, adieu.

Je vois qu’après mon pinceau ma plume ne peut rien

dire de bien et en vain aujourdhui tenterais-je de

te chanter quelque nymphe de bois

Je ne me trouve pas une assez belle voix

et les beautés des campagnes agrestes

sifflent de mes chansons les tours trop peu modestes.

Enfin je termine, car je ne fais qu’entasser bêtises sur stupidités.

Tel on voit vers les cieux, un tas d’absurdités

S’élever de concert avec avec les stupidités.C’est assez. P. Cezanne »

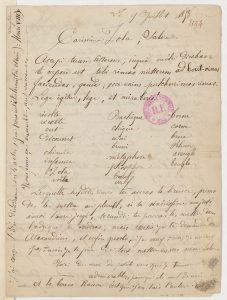

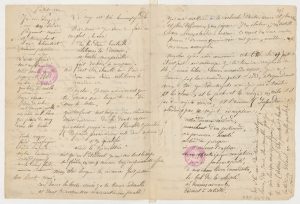

9-15 juillet

Lettre de Cézanne à Zola, datée « Le 9 Juillet 1858 ».

Bibliothèque nationale, Nouvelles acquisitions françaises 24516, Cahier VII Henri Céard-Cezanne, f° 494-495.

Zola, sous la direction de Michèle Sacquin, catalogue d’exposition « Zola », Paris, Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, 18 octobre 2002 – 19 janvier 2003.

Paris, Bibliothèque nationale de France, Fayard, 2002, 254 pages, n° 14, p. 21.

Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 29-33. Nombreuses erreurs de transcription.

« Le 9 Juillet 1858.

Carissime Zola, Salve.

Accepi tuam litteram, inquā mihi dicebas

te cupere ut tibi rimas mitterem ad bout-rimas

faciendas, gaude ; ecce enim pulcherrimas rimas.

Lege igitur, lege, et miraberis !révolte

récolte Bachique borne

vert chèque corne

découvert uni brun

chimie bruni Rhum

infamie métaphore aveugle

Zola phosphore beugle.

voila boeuf

veufLesquelles susdites rimes tu auras la licence, primo

de les mettre au pluriel, si ta sérénissime majesté

ainsi l’aura jugé, secundo ; tu pourras les mettre dans

l’ordre que tu voudras ; mais tertio, je te demande des

Alexandrins, et enfin quarto, je veux ; non, je ne veux

pas ; mais je te prie. de tout mettre en vers même Zola.Voici de moi de petits vers que je trouve [en marge droite une addition de trois nombres biffée]

— admirables, parce qu’ils sont de moi —

— et la bonne Raison c’est que j’en suis l’auteur.[en marge droite une addition : 445(+) 590(+)580(+)19,20(=) 25,35 biffée][en marge gauche de la première page] J’ai conçu l’idée d’un drame en 5 actes, que nous intitulerons (toi et moi) : Henry VIII) d’Angleterre [écrit au-dessus de Henri VIII].

Nous ferons ça ensemble, aux vacances. —[Page 2]

PETITS VERS

Je vois Leydet 1

sur un [ « son » ? corrigé en « un » ?] bidet.

Poignant son âne

et triomphant

il va chantant

sous un platane.

_____ . _____L’ane affamé

tout enflammé

tend vers la feuille

joyeux et fol

un très – long col

qui bien la cueille.

_____ . _____Boyer chasseur

plein de valeur

met dans sa poche

un noir cul-blanc

qui plein de sang

verra la broche.

_____ . _____Zola nageur

fend sans frayeur

l’onde limpide.

son bras nerveux

s’étend joyeux

sur le doux fluide._____ . _____

[2e colonne]

Le temps est très- brumeux aujourd’hui.

Dis-donc je viens de faire un

couplet : le voicide la dive bouteille

célébrons la douceur,

sa bonté sans pareille

fait du bien à mon cœur.Ceci doit être chanté sur l’air :

d’une mère chérie célébrons la

grandeur, etc.Mon cher, je crois assurément que

tu doives suer lorsque tu me dis

dans ta lettre,que ton front tout baigné d’une chaude sueur

était environné de la docte vapeur

qu’exhale jusqu’à moi l’horrible Géométrie !

(Ne prends pas au sérieux cette dure infamie)

si je qualifie

ainsi la Géométrie !

c’est qu’en l’étudiant je me sens tout le corps

se fondre en eau, [peut-être « eaux » , le x remplacé par la virgule] sous mes trop impuissants efforts.mon cher lorsque tu m’auras fait parvenir

ton bout-rimé,

Car dans les bouts-rimés je te trouve adorable

Et dans tes autres vers vraiment incomparable ![page 3]

je me mettrais à la recherche d’autres rimes et plus riches

et plus difformes, j’en prépare. j’en élabore, j’en distille

dans mon alambic-cerveau. Ce seront des rimes neuves ,

Heum ! des rimes comme on en [« n' » oublié] voit guère, morbleu, enfin

des rimes accomplies.Mon cher après avoir commencé cette lettre le 9 [écrit sur « ne« ] juillet

il est juste au moins que je la termine aujourdhui (la longue boucle du d tient lieu d’apostrophe)

14, mais hélas, dans mon aride esprit, je ne

trouve pas la moindre petit [sic] idée, et cependant

avec toi que de sujets n’ai-je pas à traiter

et [écrit bizarrement] la chasse, et la pêche et la nage en voila-t-il [sic]

pas des sujets variés, et l’amour (Infandum n’

abordons pas ce sujet corrupteur :notre âme [mot écrit au-dessus de la ligne] encore candide,

marchant d’un pas timide,

n’a pas encore heurté

au bord du précipice

où si souvent l’on glisse ;

[« et ma » barré suivi de « cor » surmonté d’un « t »] cette époque corruptrice

je n’ai pas encore porté,

à mes [« inno » barré] lèvres innocentes,

le bol de la volupté

où les ames [sic] aimantes

boivent à satiété.[écrit en marge verticalement]

En v’là une de tirade mistique [sic],

heum, dis donc, il me semble que je

te vois lire ces vers soporifiques, je

te vois (c’est un peu loin pourtant) branler

la tête en disant : ça ne ronfle pas chez lui

la poësie — 2.[page 4]

Chanson en ton honneur ! [en gros caractères]

[ajout à droite du titre]

Lettre finie

le 15 au soir(Je chante ici comme si nous étions ensemble adonnés à toutes [fin du mot camouflée par le papier collant]

les joies de la vie humaine, c’est pour ainsi dire une

élégie ; c’est vaporeux tu vas voir.

Oui, Le soir, sur le flanc de la montagneLe soir assis au flanc de la montagne

mes yeux au loin erraient sur la campagne

je me disais, quand donc une compagne,

de tant de mal [superposé à « maux »] qui m’accablent[nt barré] aujourd’hui

viendra, grands dieux, soulager ma misère ?

oui, avec elle, elle me paraitrait [sic] légère

si gentillette ainsi qu’une bergère,

aux doux appas, au menton rond et frais

aux bras bondis [sic – Rewald et Mitterand: « rebondis »], aux mollets très-bien faits,

à la pimpante crinoline

à la forme divine

à la bouche purpurine

digue, dinguedi [« di » rajouté sur le mot], dindigue [ le 2e « d » superposé à un « g »], dindon,

Ô [?] ô le joli mentonJe termine enfin car je vois que [« vois que » substitué à « ne »] je ne suis vraiment pas en

verve, hélas !Hélas ! Muses, Pleurez, car votre nourrisson

Ne peut pas même faire une courte chanson.

[ écrit verticalement sur la marge droite]

Ô du bachot, examen [mot d’abord barré puis repris] très terrible !

des examinateurs ô face trop horrible !

si je passais, ô plaisir indicible.

grands dieux, je ne sais ce que je ferais.Adieu, mon cher Zola, je divague toujours.[celle ligne n’a pu être vérifiée sur le fac-similé BNF]

P Cezanne»

1. Victor Leydet (1845-1908), camarade de jeunesse de Cézanne et de Zola, futur sénateur des Bouches-du-Rhône.

2. Voir la lettre que Zola adressa à Cézanne à propos des poésies de ce dernier, écrite à Paris, le 1er août 1860.

Infandum est le premier mot du récit d’Énée à Didon de ses malheurs et de la ruine de Troie, dans l’Énéide de Virgile, livre II, vers 3 : « Infandum, regina, jubes renovare dolorem » (« Reine, tu m’ordonnes de raviver une douleur »).

Vers le 20 juillet

Lettre de Zola, Paris, à Cézanne, vers le 20 juillet 1858. Il répond à la demande de Cézanne en se livrant à l’exercice de rédaction d’un poème en alexandrins avec les rimes proposées :

Mitterand Henri, Zola, tome I, « (1840-1871) », Paris, Fayard, 1999, 943 pages, p. 839-841, cité d’après cette édition.

Émile Zola. Correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditeur associé Owen Morgan, conseiller littéraire Henri Mitterand, tome X « Octobre 1899 – septembre 1902. Supplément. Index général », Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, CNRS éditions, 1995, 647 pages, lettre n° S1 p. 433-434.« Ami, tu m’entendras ! en vain tu te révoltes !

Ah ! que j’aimerais donc, au milieu des récoltes,

Au sein des vastes flots, au milieu des prés verts,

Asile où les amants ne sont point découverts,

Goûter, jetant au loin l’algèbre et la chimie,

Ces plaisirs qu’un bigot appelle une infamie.

Tous deux toi grand Cézanne, et moi pauvre Zola,

Je voudrais caresser ce que Pudeur voila,

Je voudrais me plonger dans un transport bachique,

Bien boire, bien manger, exhibier [sic] ma chique,

Ou bien fendant tout nu le flot limpide, uni,

Voir mon être joyeux par le soleil bruni.

Ami, que j’aimerais, à l’aide du phosphore,

Allumer un brasier (ça prête à métaphore)

Pour y faire rôtir un bon morceau de bœuf,

Qui de vin dans mon corps ne resterait pas veuf.

Cézanne, ne crois pas qu’à cela je me borne,

Par nous tous les maris porteront une corne.

Ces vers d’impatience ont dû te rendre brun.

Je cesse en te disant que nous boirons du rhum,

Que perdant la raison, nous hurlerons. L’aveugle

Ayant perdu son chien de même crie et beugle.Tes rimes sont superfines, mais mes vers sont plus que stupides. Ah ça ! je viens, en relisant, de m’apercevoir que dans ce morceau éminemment épique j’ai oublié la chasse. Infandum [infamie]. Je vais réparer mon oubli. Et pour cela je vais composer des petits vers sautillants, mignons, pleins d’imagination et… de platitude. Tourne la page.

Petits vers sautillants, et mignons !!!!!

I

Chien de race

A la chasse

Viens, allons !

Vois l’aurore

Qui colore

Les vallons !II

Tiens, les grives

Sur les rives

Du sommeil,

Vois, s’échappent ;

S’entrefrappent

Au soleil !III

L’églantine

L’aubépine

Dans leur sein

Ont fauvettes

Alouettes

Et lapinsIV

Comme vole

Sur la colle

La perdrix,

Vois, tout bouge.

L’oiseau rouge,

L’oiseau gris.V

A la chasse !….

Ma besace !…

Viens, mon chien !

De la poudre

Noire. Foudre !

Du bon vin !…VI

Oh ! mon arme

Mon seul charme,

Evitons

Les gendarmes

Mes alarmes !

Viens, partons !…mamelon

melonAmérique

chimériqueail

railempire

vampiremastic

lousticencre

ancrepantalon

talonjambe

iambehoquet

perroquetbaccalauréat

lauréatlanterne

alternecrucifix

filsemplâtre

plâtreécrin

crinpalme

calmeruche

perrucheCe que tu vois là à gauche ce sont des rimes que je t’expédie ad bout rimas faciendas. Je ne te permets qu’une chose c’est de mettre le pluriel. Comme je n’ai pris que cette licence il est bien juste que tu ne prennes que cela. Dès que tu auras passé occupe-toi de ces bouts rimés, et envoie-les moi dès que tu le pourras. C’est très agréable à faire.

Tu bûches, mon pauvre Cézanne. Qui non laborat non manducet, a dit Victor Hugo quelque part [Notre-Dame de Paris]. Si le contraire est vrai, tu dois manger comme l’ogre du petit Poucet. Quant à moi, pour ne pas faire mentir mon modèle, le céleste Hugo, je ne mange plus du tout, et cela depuis bien longtemps.

Mi amice, Carus Cezasinus, tibi in latinam linguam, ne lingua gallica rubescit audiendo quidam rem impudicam, mitto me ardescere et amare virginem pulcherrimam et quae non habet jam masculo membro frui. Haec femina fulva est et sua color est alba et sui oculi coerulei sunt. Vides ergo ut illa est divinitas, simila Ceres quae ad messes presidet. Gaude, gaude Cezasine, vides enim unus litteratus qui latina lingua utitur et qui dicit platitudinas (style que tu dois adopter pour ta composition latine au bachot). »

Traduction du latin : « Mon ami, Cher Cezasinus, à toi en langue latine, pour que la langue gallique ne rougisse pas en entendant quelque chose d’impudique, je t’envoie une belle vierge qui m’enflamme et m’excite et qui n’a pas encore joui d’un membre masculin. Cette femme est d’or, sa couleur est blanche et ses yeux sont bleus. Vois donc comme elle est de nature divine, semblable à Cérès qui préside aux récoltes. Réjouis-toi, réjouis-toi, Cezasinus, vois un écrivain qui se sert du latin et qui dit des platitudes. »

Peu après, Zola rédigera un poème dédié à Cézanne : À mon ami Paul, écrit au Lycée Saint-Louis, à Paris, où il continue ses études.

Alexis Paul, « Vers inédits de Émile Zola », Émile Zola, notes d’un ami, G. Charpentier éditeur, Paris, 1882, 338 pages, p. 291-293 :

« À mon ami Paul

La prose n’est point sotte, et, — disons-le tout bas,

Le plus souvent les vers sont de la sotte prose,

De lourds empâtement [sic] de vert tendre et de rose,

Des suites d’adjectifs, des oh ciel ! des hélas !

Un orgueilleux jargon où le pauvre poète

Vous dit tout, — excepté ce qu’il a dans la tête.C’est absurde, c’est plat. Et pourtant, jeune fou,

Voici que je rimaille, allant je ne sais où,

Suant longtemps parfois pour trouver une rime,

Prenant à chaque vers une pose sublime,

Et, — pourquoi le cacher ? — croyant de bonne foi

Qu’il n’est pas de poète aussi tendre que moi.C’est que je crois encore à mille niaiseries,

Aux femmes, à l’amour, aux bleuets des prairies,

Et que je ne sais pas que, lorsque vient la faim,

Mon beau rêve doré ne donne pas du pain.

Allez, allez, mes vers ! bons ou mauvais, qu’importe !

Si du monde idéal vous m’entr’ouvrez la porte,

Si vos grelots d’argent me rappellent parfois

Le bal mystérieux des sylphides des bois.

Allez et divaguez. Mes fleurettes mignonnes,

Je veux faire de vous de riantes couronnes,

Des bouquets parfumés, des guirlandes de fleurs.

Hélas ! ils n’iront point parer de tendres cœurs ;

Ils n’iront point, cachés sous la fine dentelle,

Effleurer le beau sein de quelque demoiselle,

Brûler sa blanche gorge et palpiter, pressés

Sous les bonds de son cœur, comme sous des baisers.

Je ne suis qu’un poète, et ma maîtresse blonde

Est fille de la flamme ou bien fille de l’onde.

Je ne la vois jamais que dans l’âtre brûlant,

Salamandre joyeuse au voile étincelant,

Ou dans l’eau du torrent qui tombe des collines,

Riante sur l’écume au milieu des ondines.

Mon pied n’a pas heurté des sophas de boudoir ;

Et, comme on passe auprès d’un mendiant, le soir,

Redoutant que la main qui demande, ne prenne,

Les femmes ont passé, s’enfuyant dans la plaine.

Calme et serein, voyant leurs yeux se détourner,

J’aime un bel idéal qui ne se peut faner.Mais si mes faibles mains, ô couronne embaumée,

N’ont pas tressé vos fleurs pour une bien-aimée,

Si je n’ai pas mêlé mes vers capricieux

Pour faire un seul instant sourire deux beaux yeux,

O mon humble bouquet, c’est qu’il est par le monde

Un cœur que je préfère au doux cœur d’une blonde,

Un tendre et noble cœur sur lequel aujourd’hui

Je vous mets, pour distraire un instant son ennui.

Allez vers mon ami, car sa mâle poitrine

Est préférable aux seins d’une gorge enfantine,

Et vous brillerez mieux sur son noir vêtement

Que parmi les bijoux d’un corsage charmant.Mais où suis-je, bon Dieu ! Je viens de me relire,

Et ces vers, commencés par un éclat de rire,

Se terminent, fleuris, par un plaintif accord,

Comme un flot apaisé qui vient baiser le bord.

Insensé ! je voulais railler la poésie,

Et je reprends bientôt ma chère rêverie ;

Moi qui voulais, ce soir, être sage et prudent,

Voici que je me perds dans la nue en montant.

Pardon, mon vieil ami, si ma cervelle folle

S’égare et prend toujours le chemin de l’école ;

Pardon, si je n’ai pu te distraire un moment,

Me faire mieux comprendre et parler sagement.Lycée Saint-Louis, 1858. »

Il rédigera aussi un poème dédié À mes amis, Cézanne et Baille, évoquant des souvenirs de jeunesse.

Alexis Paul, « Vers inédits de Émile Zola », Émile Zola, notes d’un ami, G. Charpentier éditeur, Paris, 1882, 338 pages, p. 309-312 :

« À mes amis

Mon démon familier, mon sylphe aux ailes roses,

Est venu ce matin, sur mes paupières closes,

Poser le bout du doigt, et, pour mieux m’éveiller,

Comme un oiseau chanteur se mettre à babiller.« O mon bel endormi, murmura-t-il, l’aurore

M’a fait abandonner la fleur qui vient d’éclore.

Au firmament, les plis du manteau de la Nuit

Dans l’ombre du couchant disparaissent sans bruit ;

Et, voulant t’apporter la goutte de rosée

Qu’un baiser de ma mie aux lèvres m’a laissée,

Je me suis dit : Courons chercher mon paresseux,

Mon poète, et dans l’herbe égarons-nous tous deux.

Ne viens-tu pas ? la brise est parfumée et douce.

Près de l’eau, je connais un long sentier de mousse :

Nul gravier, nulle épine ; un sentier de rêveurs.

Le limon de la rive est caché sous les fleurs.

Nous n’aurons pour tous bruits que la plainte de l’onde,

Le vent, le chant lointain de quelque fille blonde,

Accompagné des coups réguliers du battoir

Et des grelots des bœufs qui vont à l’abreuvoir.Oh ! viens, nous nous perdrons follement dans les herbes,

De verdure et de fleurs cueillant de grosses gerbes ;

Puis, nous irons à l’ombre ensuite nous asseoir

Et nouer en bouquets nos bleuets jusqu’au soir.

Viens vite… Mais pourquoi sur ton lit, ô poète,

Rester les yeux en pleurs et la bouche muette ?

Quel cauchemar a donc enfanté ton sommeil,

Pour demeurer ainsi morne et pâle au réveil ?

Pleures-tu les vers faux écrits dans ta jeunesse ?

Entre les bras d’un autre, as-tu vu ta maîtresse ?

Un maladroit, du coude, aurait-il sur le sol

Versé ton verre plein d’un vieux vin espagnol ?

N’importe ! puisqu’au fond de la lointaine allée,

Pensif, tu ne viens pas errer sous la feuillée,

Frère, puisqu’il te plaît de rester aujourd’hui,

Je veux par mon babil égayer ton ennui.Fais-moi place, parlons de tes jeunes années,

De ces heures d’amour de rosés couronnées ;

Parlons de Gratienne, et redis-moi tout bas

Ce que chantait ton cœur, quand tu suivais ses pas.

Dis-moi quel soir brûlant et sous quelle avenue,

Comme un enfant de l’air, vague, elle est apparue ;

Ce qui te fit frémir soudain, et chanceler,

Et la baiser de loin du regard, sans parler ;

Tout en marchant, pour voir vaguement, à la lune,

Sur sa nuque d’enfant jouer la natte brune…Mais, mon poète aimé, quel est donc le tourment

Qui pâlit de nouveau ton visage charmant ?

Des pleurs et des sanglots ! quelle blessure ancienne

S’est rouverte en ton cœur, au nom de Gratienne ?

Allons, ne pleure plus ; parlons de tes amis,

Parlons du seul espoir que le ciel t’ait permis,

Et toi qui ne crois plus qu’en cette amitié sainte,

Toi que l’amour brisa dans une seule étreinte,

Et que n’éveille plus le grand mot d’avenir,

O mon poète, écoute et tes pleurs vont tarir !Ah ! tu souris déjà. Sous le ciel de Provence,

Te souviens-tu, dis-moi, des jours de ton enfance.

Vous étiez trois enfants vous tenant par les mains,

Vivant au grand soleil et battant les chemins.

Les marmots ont grandi ; leurs frêles mains serrées

Jamais un seul instant ne se sont séparées.

Te souviens-tu ? Le soir, près du clos des Chartreux,

Lorsque vous promeniez vos rêves d’amoureux,

Vous croyez voir soudain se glisser à la lune,

Allant au rendez-vous quelque marquise brune ;

Et vous couriez ; et l’ombre, en s’évanouissant,

N’était plus qu’un rameau dans la nuit blanchissant… »Et, longtemps, mon démon, mon sylphe aux ailes roses,

Bavarda, remua toutes ces vieilles choses,

Et, quoique tout en pleurs, longtemps je lui souris

Car il parlait de vous, ô mes deux vieux amis !Lycée Saint-Louis, 1858. »

Peu avant le 26 juillet

Lettre de Zola à Baille.

Becker Colette, « La correspondance de Zola, 1858-1871 : trente lettres nouvelles », Les Cahiers naturalistes, n° 57, p. 147-178, lettre p. 151-153.

« Ce n’est point pour le lettré Cézanne que j’écris, c’est pour Baille le scientifique (c’est étonnant comme cela rime avec soporifique, soit dit sans méchanceté aucune). […]

Viens à Paris, que Cézanne y vienne faire son droit ; nous prenons une petite chambre et nous nous conduisons comme des anges… déchus. Tu peux, au sujet de ce projet, voir ma dernière à Cézanne [sans doute la lettre vers le 20 juillet 1858]. »

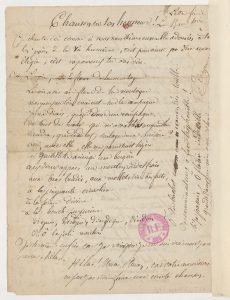

26 juillet

Lettre de Cézanne et Baille à Zola.

Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 33-35. Nombreuses erreurs de transciption.

Bibliothèque nationale, Nouvelles acquisitions françaises 24516, Cahier VII Henri Céard-Cezanne, f° 496-497.

« Le 26 juillet 1858.

Mein Liebe Freund [bizarrement écrit, avec un trait sur le u, de la main de Baille],

C’est cezanne qui écrit, et c’est Baille qui dicte.

Muses ! de l’Hélicon descendez jusque dans nos veines

poëtiquespour célébrer le triomphe baccalauréatal de

moi (c’est [cest avec l’apostrophe entre le c et le e] Baille qui parle etCezannemoi ce ne sera que

la semaine prochaine.)[De la main de Baille :]

[mot « De » ou autre barré] Cette bizarre originalité convenait

assez à nos caractères : nous allions te donner une foule d’

enigmes à deviner : Mais, les destins en ont décidé autrement.

Je venais chez l’ami poétique, fantastique, bachique, erotique,

antique, physique, geometrique, que nous avons : Il avait

dejà mis le 26 juillet 1858, et attendait l’inspiration

Je lui en donne une : je mets le titre en allemand : il allait écrire

sous ma dictée, et semer à profusion en même temps que les

figures de sa rethorique [sic], les fleurs de ma geometrie (permets moi

cette transposition, tu aurais pu croire que nous allions t’envoyer [ le « t » écrit sur un « d »]

des triangles, et autres choses pareilles). Mais, mon cher, l’amour

qui perdit Troie cause encore bien du mal : j’ai des graves

soupçons pour croire qu’il est amoureux (Il ne veut pas en conve

nir.)[page 2]

[ lignes suivantes écrites par Cezanne]

Mon cher, c’est Baille, qui d’une main téméraire,

(ô vain esprit) vient de tracer ces lignes perfides, son

esprit n’en fait jamais d’autres. Tu le connais assez bien,

tu sais ses folies avant qu’il eut subi l’examen terrible,

que n’est-il donc pas maintenant ? Quelles idées

burlesques, informes ne naissent point de son esprit

malignement [le g surajouté sous le n] railleur. (Tu sais Baille est bachelier,

en science, et il se présente le 14 prochain pour être bachelier

en lettres — moi je me présente le 4 août, fassent les

Dieux tout- puissants que je n’aille pas me briser

le nez dans ma chûte [sic], hélas, prochaine. —

Je buche [sic], Grands dieux, je me casse la tête à ce

travail abominable.Je frémis, quand je vois toute la Géographie,

l’histoire, et le latin, le Grec, la géométrie

conspirer contre moi ; je les vois menaçants

ces examinateurs dont les regards perçants

jusqu’au fond de mon cœur portent un profond trouble.

Ma crainte, à chaque instant, terriblement redouble !

Et je me dis : « Seigneur, de tous ces ennemis,

pour ma perte certaine impudemment unis,

dispersez, confondez la troupe épouvantable. —

La prière, il est vrai, n’est pas trop charitable ! —

Exaucez-moi pourtant, de grâce, mon Seigneur

Je suis de vos autels un pieux serviteur.__________ . _________

[Page 3]

D’un encens quotidien j’honore vos images.

Ah ! terrassez, seigneur, cesbarméchants personnages.

Les voyez-vous [« vous » rajouté par dessus] dejà,se tenant rassemblésprompts à se [« se » rajouté par dessus] rassembler,

ils se frottent les mains, prêts àtousnous tous [« tous » rajouté par dessus] couler ?

Les voyez vous [« vous » rajouté par dessus], Seigneur, dans leur cruelle joie

Compter déjà des yeux quelle sera leur proie ?

Voyez, voyez, Seigneur, comment sur leurs bureaux

ils groupent avec soin les fatals numéros !

Non, non, ne souffrez pas que victime innocente

je tombe sous les coups de leur rage croissante.

Envoyez votre Esprit-Saint sanctificateur ! [mot d’abord commencé comme « sant »]

qu’il répande bientôt sur votre serviteur

de son profond savoir l’éclatante lumière,

et si vous m’exaucez, à mon heure dernière

vous m’entendrez encor beugler des oremus,

dont vous, saintes, et saints, serez tous morfondus.

De grâce, veuillez bien, veuillez, Seigneur m’entendre,

Daignez aussi, Seigneur, ne pas vous faire attendre

[écit en marge] (Dans l’envoi

de vos grâces

(sous-entendu)

Puissent mes vœux monter jusqu’au céleste Eden :

In saecula, saeculorum, amen !______________

En v’là une de digression saugrenue ! Qu’en dis-tu ? n’est-elle

pas difforme ? Ah, si j’avais le temps tu en avalerais bien d’autres.

à propos, un peu plus tard, je t’enverrai tes bout-rimés.

Adresse quelque prière au Très-Haut (Altissimo) pour

que la Faculté me décore du titre tant souhaité. [ces deux lignes écrites à l’encre noire, vraisemblablement par Baille]_________________ . _____________

[Page 4]

[Écrit par Baille]

À mon tour à continuer : je ne vais pas te faire avaler

des vers : je n’ai presque plus rien à te dire, sinon que nous

t’attendons tous : Cezanne et moi, moi et Cezanne. Nous

bûchons en attendant. Viens donc : seulement je n’irais

pas chasser avec vous : entendons nous seulement : je

ne chasserais pas mais je vous accompagnerais. Enfin quoi !

Nous pourrons faire encore de bonnes parties : je porterais la

bouteille, moi : quoique ce soit le plus pesant ! Cette lettre t’a

dejà ennuyé : Elle est faite pour cela : je ne veux pas dire

que ce soit dans cette intention que nous l’ayons faite. —Presente nos respects à ta mère (je dis nos

et pour cause 🙂 La Trinité n est qu’une seule personne)

Nous te serrons la main : cette lettre est de

deux originaux.BaCezanlle.

[en marge droite de la signature]

Tu vois dans

cette lettre lœuvre

l’oeuvre de deux

originals.BaCezanlle

[sous la signature]

Mon cher, quand tu viendras, je laisserai pousser barbe et

moustache : je t’attends ad hoc. Dis donc, as-tu

barbe et moustacheAdieu, mon cher, je ne comprends pas

comment je suis si bête . __ ____ __________ ________ _______-»

4 août

Cézanne et Zola échouent à la première session du baccalauréat.

Mi-août – octobre

Zola passe ses vacances d’été à Aix. Les trois « inséparables » reprennent leurs promenades dans les champs et les collines. Ils continuent de se baigner nus dans l’Arc, bien que ce soit interdit par arrêté municipal.

Vollard Ambroise, Paul Cézanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 11-12 :

« Zola, de son côté, était très malheureux à Paris, ses condisciples du lycée Saint-Louis le dédaignant à cause de son manque de fortune et de ses façons provinciales. Il ne laissa donc pas échapper l’occasion d’aller passer ses vacances à Aix, pendant l’été de 1858. Alors se renouvellent les bonnes promenades du Tholonet et de Roquefavour. Cézanne, obligé de se cacher de son père dès qu’il s’agit de peinture, est heureux de montrer ses ébauches à son ami. Zola expose ses plans, lit ses premiers essais ; Baille lui donne la réplique. Enfin l’on se grise tellement de littérature, qu’au terme des vacances l’ami Baille, craignant d’être repoussé par ses camarades s’ils le voient incapable « d’exprimer l’art au dehors, soit par la peinture, soit par la poésie », ne parlera de rien moins que de lâcher l’algèbre pour se consacrer à la rime. »

Zola Émile, « Souvenirs III », Nouveaux Contes à Ninon, Paris, G. Charpentier, éditeur, 1878, 306 pages, p. 143-150, p. 148-150 (1re édition, Paris, Charpentier et Cie, libraires-éditeurs, 1874) :

« Non, je préfère encore ma petite rivière. Nous ne mettions pas même de caleçons. À quoi bon ! les martins-pêcheurs et les bergeronnettes ne rougissaient seulement pas. Et nous choisissions les trous, « les goures, » comme on dit dans le Midi.

On traversait la rivière à pied sec, en sautant sur les grosses pierres ; mais les trous étaient tragiques. Certains de ces trous, chaque année, dévoraient deux ou trois enfants. Il y avait des légendes atroces, avec des poteaux pleins de menaces dont nous ne nous inquiétions guère. Nous les prenions pour cibles, et il ne restait souvent qu’un bout de planche tenu par un clou, que le vent balançait.

Le soir, l’eau était brûlante, Les grands soleils chauffaient l’eau des trous, au point qu’il fallait la laisser refroidir, dans les premières fraîcheurs du crépuscule. Nous restions nus sur le sable, pendant des heures, luttant, jetant des pierres aux poteaux, prenant des grenouilles avec les mains, dans la vase. La nuit tombait, un immense soupir, un soupir de soulagement passait sur les arbres.

Alors, c’était des baignades sans fin. Quand nous étions las, nous nous couchions dans l’eau, sur le bord, à un endroit peu profond, la tête sur quelque touffe d’herbe. Et nous demeurions là, avec le continuel glissement de la rivière sur notre peau, nos jambes flottant, comme emportées à la dérive. C’était l’heure où les pions étaient sévèrement jugés et où les devoirs du lendemain s’en allaient dans la fumée des premières pipes.

Bonne rivière où j’ai appris à faire la planche, eau tiède où les petits poissons blancs cuisaient, je t’aime encore comme une maîtresse enfantine. Tu nous as pris un camarade, un soir, dans un de ces trous dont nous nous moquions, et c’est peut-être cette tache de sang sur ta robe verte qui a laissé en moi des frissons de désir pour ton maigre filet d’eau. Il y a des sanglots, dans ton babil d’innocente. »

Arrêté municipal du 30 mai 1856, archives communales d’Aix-en-Provence ; Demangeot Bernard, Aix-en-Provence et la famille Zola, Les Vents contraires, Aix-en-Provence, 2002, 394 pages, reproduit.

« MAIRIE D’AIX.

ARRETE

relatif aux personnes qui se baignent

DANS LA RIVIÈRE DE L’ARC.Nous MAIRE D’AIX,

Vu la loi du 18 Juillet 1837 ;Vu les plaintes qui nous ont été adressées au sujet de nombreux individus qui vont se baigner dans la rivière de l’Arc, et, à cette occasion, stationnent sur les berges dans un état complet de nudité ;

Considérant qu’il importe de faire cesser au plus tôt de pareils actes, aussi contraires à la décence et à la morale publique.

ARRÊTONS :

Art. 1er. — Il est défendu de se baigner dans la rivière de l’Arc, sans être vêtu d’un caleçon de natation.

Art. 2. — Il sera dressé procès-verbal contre les délinquants, et des poursuites seront exercées contre eux devant les tribunaux compétents, sans préjudice de celles qui pourront avoir lieu aux termes de l’art. 330 du Code Pénal.

Art. 3. — MM. le Commissaire central, les Commissaire et Agents de Police, ainsi que les Gardes-Champêtres sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aix, en l’Hôtel-de-Ville, le 30 Mai 1856.

P. ROUX, Adjoint.

AIX — Typ. NICOT, sur le Cours, 88. — 1856. »

12 novembre

Après avoir échoué, le 4 août, à la première session du baccalauréat ès lettres, Cézanne est reçu à la seconde session, avec la mention « assez bien ».

Lettre de Cézanne à Zola, 26 juillet 1858 : Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 34.

Émile Zola. Correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 99, note 12.

Lettre de Cézanne à Zola, 23 novembre 1858 : Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 36.

[Une lettre du 14 novembre dans laquelle il annonce cet événement à Zola semble être perdue, dixit Rewald, in Paul Cézanne, correspondance]

16 novembre

Cézanne paie sa première inscription à la Faculté de droit d’Aix, 30 francs.

« Registre des inscriptions à la Faculté de droit d’Aix, contenant quatre cent trois feuilles recto et verso, commencé le 2 janvier 1858 à la page n° 1 clos le 18 à la page » ; Archives départementales des Bouches-du-Rhône, centre d’Aix-en-Provence, fonds de la Faculté de droit, 1T 1900 ; reproduit par Lioult Jean-Luc, Monsieur Paul Cézanne, rentier, artiste peintre. Un créateur au prisme des archives, Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Images en Manœuvres éditions, 2006, 299 pages, p. 58 :

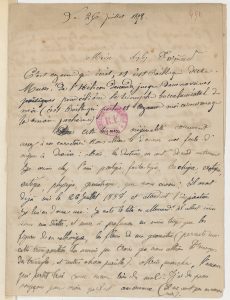

17 novembre

Lettre de Cézanne à Zola. Le 23 novembre 1858, date de la lettre selon Rewald (ce qui ne correspond pas à la date écrite par Cezanne), n’était pas un mercredi, mais un mardi.

Les mercredi de novembre étaient le 3, 10, 17 et 24

Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 36-38.

Bibliothèque nationale, Nouvelles acquisitions françaises 24516, Cahier VII Henri Céard-Cezanne, f° 498-499.« Mercredi, 17 novembre 1858.

Travaille, mon cher, nam labor improbus omnia vincit [« Un travail acharné vient à bout de tout », d’après Les Géorgiques de Virgile ; Rewald transcrit « nom » au lieu de « nam »].

Excuse, ami, excuse-moi ! Oui,

je suis coupable, Cependant à tout

péché miséricorde. Nos lettres doivent

s’être croisées, tu me diras, lorsque

tu m’écriras encore, tu n’as pas besoin pour

cela de te déranger, si tu n’as pas reçu

une lettred’atdatée de ma chambre

rimant avec le quatorze novembre.J’attends la fin du mois pour que, m’envoyant

une nouvelle lettre, tu m’y donnes

le titre d’un longissime poëme que je veux

faire, et dont je te parle dans ma lettre

du 14 novembre, ce que tu pourras voir [écrit sur la ligne], si tu la [accent barré sur le « à »]

reçois, sinon, je ne puis [« puis » superposé à un mot commençant par « c » : crois ?] guère m’intrepréter [sic]

sa non arrivée chez toi, mais comme rien

n’est impossible [b mal formé], je me suis donc hâté de

t’écrire. J’ai été reçu bachelier, mais tu

dois le savoir par cette même lettre du 14

en admettant qu’elle te soit parvenue ————————Sacré nom, sacré nom de 600 000 bombes !

Je ne trouve pas de rime

Je ne peux pas rimer. — Je tombe et tu succombes

aux 600 000 éclats des 600 000 bombes.

C’est trop d’esprit en un seul coup, oui je[ écrit dans la marge gauche en travers]

As-tu trouvé jamais style plus admirable ?

si tu n’es pas content, tu n’es pas raisonnable. P. Cezanne[page 2]

[en haut à gauche le chiffre 2 dans la marge]

Je le sens (bis) je dois jeune en mourir

car comment tant d’esprit en moi pourrait tenir ?

Je ne suis pas assez vaste, et ne puis suffire

à contenir l’esprit, aussi jeune j’expire.

J’ai écrit à Baille 1, pour lui faire part, et

lui annoncer irrévocablement et définitivement

que je suis bachelier. Hein ! Hum !Oui, mon cher, oui mon cher, une très-vaste joie,

à ce titre nouveau, dans mon cœur se déploie,

Du latin et du grec je ne suis plus la proie !

Ô très-fortuné jour, ô jour très-fortuné,

où, ce titre pompeux put m’être décerné ;

oui, je suis bachelier ; c’est une grande chose,

qui dans l’individu fait bachelier, suppose

du Grec et du latin une fameuse dose !Matière de vers latins donnés en rhétorique

et traduits en français par nous, poète.Songe d’Annibal.

Annibalis Somnium.Au sortir d’un festin le héros de Carthage,

Dans lequel on avait fait trop fréquent usage

Du Rhum et du Cognac, trébuchait, chancelait.

oui, déjà ! le fameux vainqueur de Canne allait

S’endormir sous la table : ô étonnant miracle !

Des débris du repas effrayante débâcle !

Car d’un grand coup de poing qu’appliqua le héros[Page 3]

[en haut à droite le chiffre 3 dans la marge]

sur la nape [sic] le vin s’épandit à grands flots.

Les assiettes, les plats et les saladiers vides

roulèrent tristement dans des ruisseaux limpides

de punch encor tout chaud, Regrettable dégat [sic] !

Se pouvait-il, messieurs, qu’Annibal gaspillât_,

Infandum, Infandum, le Rhum de sa patrie_ !

Du vieux troupier français, ô liqueur si chérie_ !

Se pouvait-il, Zola, commettre telle horreur,

sans que Jupin vengeat [sic] cette affreuse noirceur ?

Se put-il qu’Annibal perdit si bien la tête

pour qu’il pût t’oublier d’une façon complète,

Ô rhum ! — Éloignons-nous d’un si triste tableau !

Ô punch tu méritais un tout autre tombeau !

Que ne t-a-t-il [sic] donné, ce vainqueur si farouche

un passe-port réglé pour entrer dans sa bouche,

et descendre tout droit au fond de l’estomac !

Il te laissa gisant sur le sol, ô Cognac !— Mais par quatre laquais, irrévocable honte,

est bientôt enlevé le vainqueur de Sagonthe

et posé sur un lit ; Morphée et ses pavots

sur ses yeux alourdis font tomber le repos,

il bâille, étend les bras, s’endort du côté gauche ;

Notre héros pionçait après cette débauche,

quand des songes légers le formidable essaim

S’abattit tout-à-coup auprès du traversin.

Annibal dormait donc, — Le plus vieux de la troupe

s’habille en Amilcar, il en avait la coupe —

Les cheveux hérissés, le nez proéminent,

une moustache épaisse extraordinairement :[page 4]

[en haut à gauche le chiffre 4 penché dans la marge]ajoutez à sa joue une balafre énorme

Donnant à son visage une binette informe

et vous aurez, messieurs, le portrait d’Amilcar.

quatre grands chevaux [écrit d’abord « cheveaux »] blancs attelés à son char

le trainait [sic] : Il arrive et saisit Annibal par l’oreille

et bien fort le secoue : Annibal se réveille,

et déjà le courroux….. Mais il se radoucit

en voyant Amilcar qu’affreusement blémit [sic]

la colère contrainte : Indigne fils, indigne !

Vois-tu dans quel état le jus pur de la vigne

t’a jeté, toi, mon fils. Rougis, corbleu, Rougis,

jusques au blanc de l’œil. Tu traînes sans soucis,

au lieu de guerroyer, une honteuse vie.

Au lieu de protéger les murs de ta patrie,

au lieu de repousser l’implacable Romain,

au lieu de préparer, toi vainqueur au Tesin [sic],

à Trasimène, à Canne, un combat où, la Ville,

qui fut des Amilcars toujours le plus hostile

et le plus acharné de tous les ennemis,

vit tous ses citoyens par Carthage soumis,

ô fils dégénéré, tu fais ici la noce !

hélas ! ton pourpoint neuf est tout taché de sauce,

du bon vin de Madère et du [superposé à « de »] Rhum [sic] ! C’est affreux !

Va, suis plutôt, mon fils, l’exemple des aïeux.

Loin de toi, ce cognac et ces femmes lascives

qui tiennent sous le joug nos ames [sic] trop captives !

Abjure les liqueurs. C’est très-pernicieux

Et ne bois que de l’eau, tu t’en trouveras mieux. »__________________________________

[écrit le long de la marge droite]à ces mots Annibal appuyant sur son lit

sa tête, de nouveau profondément dormit.1. Baille suivait ses études universitaires à Marseille.

7 décembre

Cézanne annonce à Zola qu’il a été « forcé » par son père de s’inscrire à la faculté de Droit d’Aix, « l’horrible Droit d’ambages enlacé », pour suivre des cours durant les trois années à venir. Néanmoins, il lui demande de s’informer sur le concours d’entrée à l’École des beaux-arts de Paris.

Lettre de Cézanne à Zola, 7 décembre 1858 ; Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 40.

Bibliothèque nationale, Nouvelles acquisitions françaises 24516, Cahier VII Henri Céard-Cezanne, f° 500-501.« aix, le 7 décembre 1858

Mon cher, tu ne m’avais pas dit que

ta maladie avait été grav-, très-grav.

Il fallait me l’apprendre, monsieur Leclerc

me l’a appris à ta place ; mais puisque

te voilà bien, salut.

Après avoir quelque temps balancé — car je

te l’avoue ce Pitot ne m’allait pas d’abord —

je me suis enfin decidé [sic] à [écrit sur « de »] le traiter le

moins pitoyablement possible. Ainsi donc

je me suis mis à l’œuvre ; mais par

ma foi, je ne sais pas ma mythologie ;

cependant je me rangerai de façon à

connaître les exploits de master Hercule,

et les convertirai en hauts faits de Pitot, autant

que faire se peut. Je t’annonce que mon

œuvre — si cela peut mériter le nom d’œuvre

plutôt que celui de gâchis — sera longtemps

par moi élaborée, digérée, perfectionnée, car

j’ai peu de temps à [écrit sur « pour »] consacrer au récit

aventureux de Pitot Herculéen —Hélas, j’ai pris du Droit la route tortueuse.

— J’ai pris, n’est pas le mot, de prendre on m’a forcé._

Le Droit, l’horrible Droit d’ambages enlacé

rendra pendant trois ans mon existence affreuse !_____________ _ __________________

[page 2]

Muses de l’Hélicon, du Pinde, du Parnasse

veulvenez, je vous en prie, adoucir ma disgrâce.

Ayez piété [sic] de moi, d’un malheureux mortel

arraché malgré lui d’auprès de votre autel.

Du Mathématicien 1 les arides problèmes,

Son front pali [sic] , ridé, ses lèvres aussi blêmes

que le blême linceul d’un revenant terreux,

Je le sais, ô neuf sœurs, voua paraissent affreux !

mais celui qui du Droit embrasse la carrière

de vous et d’Apollon perd la confiance entière.

Sur moi ne jetez pas un œil trop dédaigneux

car je fus moins coupable, hélas, que malheureux.

Accourez à ma voix, secourez ma disgrâce

et dans l’éternité, je vous en rendrai grâce.____________ __ _____________ __ ______________

Ne dirais-tu pas à entendre, non à lire,

ces insipides vers que la muse de la poësie s’est à

jamais retirée de moi. Hélas, v’là ce que

fait ce misérable DroitO Droit qui t’enfanta, quelle cervelle informe

créa, pour mon malheur, le digeste difforme ?

Et ce code incongru que n’est-il demeuré

durant un siècle encor’ dans la France ignoré ?

quelle étrange fureur, quelle bêtise [écrit sur « rage »] et quelle

folie avait troublé ta tremblante cervelle,

Ô, piètre Justinien des Pandectes fauteur,

et du Corpus juris impudent rédacteur ?[Page 3]

N’était-ce pas assez qu’Horace et que Virgile,

que Tacite et Lucain, d’un texte difficile

vinssent, durant 8 ans, nous présenter l’horreur [mot barré, puis récrit dessus « Lorreur »] !

sans t’ajouter à eux, causes de mon malheur !

S’il existe un enfer, et qu’une place y reste,

Dieu du ciel, plongez-y le gérant du Digeste.Informe-toi du concours de l’Académie, parce que [accident avec e suscrit]

je persiste dans l’intention que nous

avions pris_ [sic] de concourir à quel prix

que ce fût, pourvu que cela ne coûtât

rien, bien entendu 2.Tu sais que de Boileau l’omoplate cassé [sic]

fut trouvé [sic] l’an dernier dans un profond fossé,

et que creusant plus bas des maçons y trouvèrent

tous ses os racornis_ qu’à Paris ils portèrent.

Là, dans un muséum, ce roi des animaux

fut classé dans le rang des vieux rhinocéros,

puis on grava ces mots, au pied de sa carcasse :

« Ci-repose Boileau, le recteur du Parnasse. »

Ce récit que voilà, tout plein de vérité

te fait voir le sort qu’il avait mérité

pour avoir trop loué dans sa verve indiscrète

le quatorzième Louis, de nos rois le plus bête.

Puis cent francs l’on donna, pour les récompenser,

aux ardents travailleurs, qui pour cette trouvaille,

portent, avec ces mots, une belle médaille :

« Ils ont trouvé Boileau dans un profond fossé. »[page 4]

Hercule, un certain jour, dormait profondément

dans un bois, car le frais était bon, car vraiment

s’il ne s’était tenu sous un charmant bocage

et s’il avait été exposé à la rage

du soleil, qui dardait des rayons chaleureux

Peut-être aurait-il pris [mot d’abord raturé puis réécrit dessus] un mal de tête affreux.

Donc il dormait très fort. Une jeune dryade

Passant tout près de lui, —— —— mais je vois

que j’allais dire quelque sottise donc je

me tais. Permets-moi de finir cette

lettre aussi bêtement finie que

commencée.Je [te] souhaite mille et un_ bonnes fortunes, joies, voluptés, adieu

mon cher, salut à monsieur Aubert 3

à tes parents, adieu, je te salue

ton ami. P. CezanneP.-S. — Je viens de recevoir ta lettre, çà [sic] me fait fort

plaisir ; cependant je te prie à l’avenir

d’employer du papier un peu plus mince,

car tu as occasionné à ma bourse une

saignée qui lui a porté préjudice. Grands

dieux, ces monstres là d’administrateurs des

postes m’ont fait payer, 8 sous, j’aurai [’] eu de quoi t’envoyer deux lettres de plus. Ainsi donc emploie du papier un peu plus fin. Adieu mon cher. »1. Allusion à Baille.

2. Il est probable que Cézanne projetait de se présenter à un concours de l’Académie des Beaux-Arts à Paris.

3. M. Aubert était le grand-père de Zola ; sa grand-mère était morte à Aix le 16 octobre 1857, avant que sa famille ne s’installe à Paris.

Vollard Ambroise, Paul Cézanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 12 :

« Cézanne avait de plus graves sujets de préoccupations. Son père se refusait à croire à une vocation sérieuse ; il n’admettait pas non plus que le métier de peintre pût nourrir son homme. « Paul » dut céder cette fois encore. Il prit ses inscriptions à la Faculté de Droit d’Aix (1858-1859), et passa même sans difficulté le premier examen, malgré un tel dégoût que, pour trouver un peu d’intérêt à cette besogne, il s’était mis en tête de mettre les codes en vers français. »

Gasquet Joachim, Cézanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 31.

« Son baccalauréat passé, son père le fit inscrire à la Faculté d’Aix comme étudiant en droit. Il suivit les cours de-ci de-là, mais il faisait surtout des vers, des vers « d’une sombre tristesse ». Lorsqu’il ne mettait pas le Code en distiques, il griffonnait sur la fuite du temps des métaphores sentimentales, des suites d’images banales, mais où brusquement saillissait une expression crispée, un cri de douleur vrai, un raccourci populaire d’émotion. Il se sentait seul. Son génie le travaillait. Ses immenses lectures ne comblaient plus sa faim d’aimer et de savoir. Quelques amourettes platoniques ― une petite chapelière suivie de loin, sous les arbres des Minimes, puis tendrement abordée, le long des aires de Saint-Roch, avec des mots qui effrayèrent la pauvrette, tant une passion inaccoutumée, flambante et naïve, débordait de ce grand garçon barbu, coiffé d’un feutre calabrais et dont les petits yeux brûlaient ―, deux ou trois aventures provinciales, où il se donnait tout, le replièrent, le confirmèrent dans son culte de 1’Amour de Michelet, qu’il avait dévoré plusieurs fois sur les conseils de Zola. Zola était à Paris, Baille préparait l’École polytechnique au lycée de Marseille. Les vagues étudiants qu’il coudoyait, ses anciens camarades du collège étaient sans flamme, ne songeaient qu’à tripoter des cartes ou à « ingurgiter des bocks ». Il se vit différent, solitaire, marqué du signe. Il eut peur… »

[Poème de Cézanne se trouvant au verso d’un dessin de jeunesse non daté, conservé au Musée de Bâle]

Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 39-41.

« POÈME

Ma gracieuse Marie

Je vous aime et je vous prie

De garder les mots d’écrit

Que vous envoient vos amis.Sur vos belles lèvres roses

Ce bonbon glissera bien,

il passe sur bien des choses

Sans en gâter le carmin.Ce joli bonbon rose

Si gentiment tourné

Dans une bouche rose

Serait heureux d’entrer. »

Courant de l’année

Le docteur Gachet rencontre Louis-Auguste Cézanne à Aix, chargé d’une commission de la part d’une connaissance commune, Mme Raynaud.

Gachet Paul, Deux amis des impressionnistes, le docteur Gachet et Murer, Paris, éditions des Musées nationaux, 1956, 233 pages, p. 28.

(François Chédeville)

Joseph Gubert est né le 9 janvier 1864 à Draguignan.

Il est fils de Léonce Gubert, membre de la Chambre de Commerce de Toulon et du Var, président de la Chambre consultative des Arts et Manufactures, ancien juge au Tribunal de Commerce de Draguignan (figure à l’Almanach Royal et national en 1832 et 1838).

Il est petit-fils de Pierre Jean François Gubert (né le 12 février 1753 à Draguignan, mort le 23 octobre 1855 à Cormeilles en Parisis (95)), maire de Draguignan du 20 mars 1796 au 23 mars 1797, et décoré de la Légion d’Honneur.

Sa famille est donc bien implantée depuis plusieurs générations à Draguignan. Ce sont des notables locaux de bonne bourgeoisie.

Il épouse (en 1896 ?) Mlle Marie Rose Marc (mariage évoqué par le Figaro du 27 février 1898, n° 58), dont il aura deux filles (Paillette et Simone[1]) et un garçon : Léonce Jean Henri (né le 17 janvier 1907 à Draguignan – Directeur de banque ; Directeur des Agences de Province de la Sté Générale), lequel a 6 enfants et une douzaine de petits-enfants, encore largement implantés aujourd’hui à Draguignan.

Joseph fait sa scolarité au collège de Draguignan, où il reçoit le prix Claude Gay pour la littérature française[2], puis au collège Bourbon à Aix (qui assure l’ensemble des classes jusqu’au baccalauréat avant de devenir officiellement lycée Mignet, inauguré le 3 octobre 1884).

On peut donc imaginer qu’il vient à Aix dans la seconde moitié des années 70, et il est donc difficile de penser qu’il a connu personnellement Zola et Cézanne, de 25 ans plus âgés que lui, et à une époque où Cézanne vit plutôt en région parisienne et ne se lie pas particulièrement avec des jeunes, comme ce sera le cas à la fin de sa vie. En revanche, le fait que Zola soit passé par le même collège peut expliquer que Joseph Gubert le sollicite pour collaborer au journal d’étudiants dont il est rédacteur à Aix-en-Provence (cf. tome IV, lettre 213, p. 290 : le 16 avril 1882, Zola remercie J. Gubert de sa « bonne sympathie littéraire », en lui disant qu’il regrette de ne pouvoir collaborer à son journal). La date de 1882 montre que Joseph Gubert est encore à Aix à cette date, et donc qu’il doit y poursuivre ses études avant de retourner à Draguignan où l’on retrouve sa trace la même année.

De retour à Draguignan, son adresse est 35, boulevard de la Liberté, Draguignan, Tél. : 16