Pour une philosophie de la couleur

Heidegger et le très-harmoniste Cezanne

À Denis Coutagne, mon admiration et mon amitié

Hadrien France-Lanord

(intervention lors du colloque « Odyssée Cezanne », Aix-en-Provence, 26/09/2025)

Qui, se promenant sur les hauteurs de Bibémus, ne s’est pas trouvé arrêté net par le surgissement de Sainte-Victoire dans la trouée des pins ? À la rencontre de cet événement, la temporalité de nos affaires courantes se désagrège et la visibilité ordinaire se mue en autre chose. Telle est la force de ce que Cezanne appelle un motif : « tendance dynamique du visible »[1], puissance d’émotion et de transformation du cours de l’existence. Le motif est aussi étonnement au sens philosophique, lequel est un pathos, dit Platon (Théétète, 155d) – c’est la passion de l’expérience de l’être, qui nous transit et qui est à la source de la pensée philosophique. L’entrée en présence de Sainte-Victoire à Bibémus, la souveraineté de son être-là, est un de ces motifs étonnants qui transforment le regard en une méditation, et, littéralement, un recueillement. Tout à coup… « Il y a une minute du monde qui passe. La peindre dans sa réalité ! »[2]

Avec le surgissement de Sainte-Victoire se rassemble en effet tout un monde. La montagne est géologiquement très architecturée et sa présence est structurante : elle articule un rapport entre la terre et le ciel, capte et réfléchit la lumière, médiatise le vert et le bleu, et tient ensemble le Cengle, le barrage Zola et Bibémus où nous nous tenons. À Bibémus, enfin, c’est-à-dire plus loin par rapport au Tholonet et plus près par rapport aux Lauves, la justesse d’échelle – c’est une des choses les plus étonnantes et les plus belles – favorise l’affinité entre les divers éléments, laissant ainsi être « l’amitié de toutes ces choses en plein air, dans la même montée, dans le même désir »[3] comme dit Cezanne.

Issu du grec pan et horaô, le mot panorama veut dire : tout voir alentour. Au sommet de Sainte-Victoire, la vue qui s’étend au loin est merveilleusement panoramique – le Ventoux, Cassis, Lure, Gardanne, etc., on voit tout, du nord au sud, de l’est à l’ouest. Mais à Bibémus, la vue sur Sainte-Victoire est moins panoramique que synoramique, si je puis dire : par son soulèvement dans le bleu de l’air, la montagne rassemble le divers et crée une harmonie qui nous plonge dans un méditatif étonnement.

Profitant de sa présence en 1968 au Thor où furent organisés des séminaires à l’invitation de René Char, Martin Heidegger vient à Aix-en-Provence le mardi 3 septembre. Il visite avec ébranlement l’atelier des Lauves et se rend à Bibémus. L’historien d’art Heinrich Wiegand Petzet rapporte ceci dans son livre de souvenirs sur le philosophe :

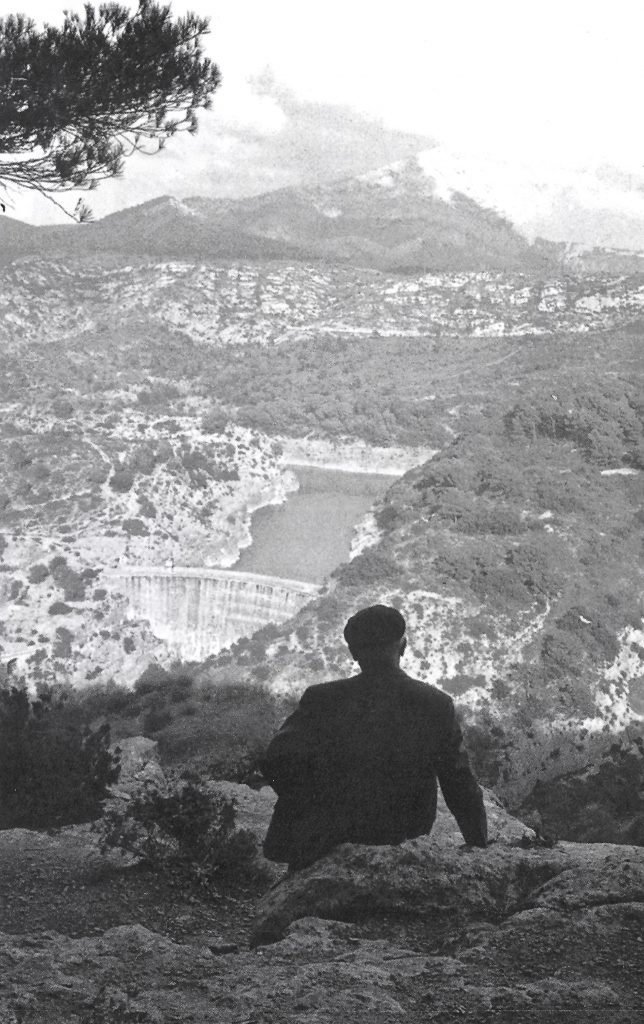

Il y a une photographie de Heidegger qui le montre assis devant la vue sur la Montagne. François Fédier, qui l’accompagnait ce jour-là, a écrit que c’est en empruntant un des chemins de Cézanne qu’ils étaient parvenus au bord d’une paroi rocheuse très abrupte, avec en dessous le vert foncé des arbres et le rouge de la terre, au fond l’eau du barrage de Zola – et en face la Montagne Sainte-Victoire. Heidegger s’est assis là, sur une pierre, et a regardé. (…)

« Il demeurait en silence [dit Fédier qui a pris la photo], face à Sainte-Victoire, regardant la montagne. Il est resté longtemps assis comme ça. Combien de temps, je ne pourrais pas le dire : ce temps-là n’est pas mesurable. “J’aime énormément la configuration [Gestalteneinklang] de mon pays”, a dit Cézanne. C’est cette configuration que Heidegger percevait – ce qui est très difficile à faire. Car en elle s’abrite l’unité inapparente du monde, son cœur intime [Innigkeit], l’être même. »

Ce que Fédier décrit ici, c’est – pour le dire avec un autre mot du peintre – « une minute d’équilibre ». Un instant de l’équilibre du monde.[4]

Ce moment de recueillement de Heidegger à Bibémus et les photos prises par François Fédier font partie des temps forts de la relation de Heidegger à Cézanne, dont il nous faut à présent retracer brièvement les trois autres étapes pour en interroger les enjeux.

Tout commence par les œuvres de Cezanne que Heidegger découvre au milieu des années 1950, essentiellement à Bâle, non loin de Fribourg, au Kunstmuseum et chez Ernst Beyeler dont il a fait la connaissance grâce à son ami Heinrich Wiegand Petzet. Cette rencontre des œuvres s’accompagne de la lecture des lettres de Rilke sur Cezanne, qui étaient alors inédites, mais dont Clara Rilke venait justement de confier la publication à Petzet.

C’est donc mû par l’expérience des œuvres que Heidegger se rend trois années consécutives à Aix-en-Provence, désireux d’approfondir sa relation à Cezanne. Il est conscient que son intelligence des œuvres exige d’explorer sur le lieu même de la peinture le rapport entre les tableaux et la phénoménalité de leurs sites.[5] Les choses se nouent alors pour de bon entre le philosophe phénoménologue et le peintre « intégralement phénoménaliste » [phenomenalist through and through] selon le mot de T. J. Clark[6].

En 1956 Heidegger visite l’Exposition pour commémorer le cinquantenaire de la mort de Cézanne au Pavillon de Vendôme et fait la connaissance d’André Masson sur la route du Tholonet[7]. De retour chez lui, il écrit le 20 septembre 1956 à Jean Beaufret qui lui a fait découvrir le pays de Cezanne :

Plus souvent que vous ne pouvez le penser, je suis depuis [ce voyage] plongé dans un dialogue silencieux à deux voix [stilles Zwiegespräch] avec Cézanne et son paysage – et sa montagne –.

En 1957, il cite Cézanne à plusieurs reprises dans les conférences de Fribourg, c’est l’année de la publication chez Rowohlt du livre Über die Kunst comprenant les entretiens et les lettres avec Gasquet. Il écrit à Jean Beaufret le 21 août 1957 :

Cet été je lis fréquemment les entretiens de Cézanne avec Gasquet – mais en allemand seulement. C’est à cette occasion que s’est à nouveau éveillé en moi le désir d’un séjour à Aix. (…) J’attends de nombreuses impulsions pour mon travail du paysage de là-bas et des conversations que nous partageons.

En 1958, Heidegger est invité le 20 mars à faculté des Lettres d’Aix-en-Provence. Avant de prononcer la conférence « Hegel et les Grecs », il fait une déclaration qui commence ainsi :

Pourquoi parlé-je ici à Aix-en-Provence,

J’aime la douceur de ce pays et de ses villages.

J’aime la rigueur de ses monts.

J’aime l’harmonie des deux.

J’aime Aix, Bibémus, la montagne Sainte-Victoire.

J’ai trouvé ici le chemin de Paul Cézanne auquel, de son début jusqu’à sa fin, mon propre chemin de pensée correspond d’une certaine manière.[8]

En plus de la phrase saisissante sur la correspondance entre le chemin de pensée de Heidegger et le chemin de Paul Cezanne, me frappe ici la présence du mot harmonie et la manière dont il met en tension les éléments du pays de Cezanne, pays dont il a dit en 1957 qu’il en attendait de nombreuses impulsions pour son propre travail, et au sujet duquel il fit encore cette déclaration de retour de l’un des trois séjours :

Ces journées passées dans le pays de Cézanne valent autant qu’une bibliothèque tout entière de livres de philosophie. Si seulement quelqu’un était capable de penser de manière aussi immédiate que Cézanne peignait[9].

Ce n’est pas en touriste que Heidegger est venu à Aix, mais pour creuser le sens de son dialogue pensif avec Cezanne et son pays, c’est-à-dire la manière dont le peintre regarde et peint ce pays. Est en jeu une méditation sur l’harmonie nouvelle qui émane de la manière immédiate qu’a Cezanne de peindre.

C’est à travers ces questions picturales autant que philosophiques de l’harmonie et de l’immédiateté (c’est-à-dire l’absence de médiation), que la relation de Heidegger à Cezanne se poursuit et se parachève dans les années 1970, au cours desquelles Heidegger rédige au moins trois versions d’un texte intitulé « Cézanne ». C’est une sorte de méditation en forme de poème libre, dont la première version date de 1970 et appartient à un petit cycle de textes du même genre intitulé Pensivement. Il a été pour la première fois publié en 1971 en allemand et en français par Dominique Fourcade dans le Cahier de l’Herne René Char qu’il dirigeait (la chose s’avère n’être en rien un hasard : depuis Le ciel pas d’angle en 1983 jusqu’à la publication toute récente du poème la fente la plus féminine chez Michel Chandeigne, la poésie de Dominique Fourcade ne cesse de se renouveler à la source cézannienne en même temps qu’elle en réinvente les enjeux).

Heidegger écrit une seconde version de ce texte qu’il envoie, comme nombre de textes pour lui essentiels et intimes, à Hannah Arendt qui a trouvé pour sa part que c’était « l’un des plus beaux »[10] du cycle. En 1974, il rédige une troisième version plus développée qu’il fait suivre de quelques lignes interprétant la réalisation cézannienne dans les termes de sa pensée. À l’automne 1975, il confectionne des tirés à part de cette dernière version qu’il envoie pour Noël à plusieurs amis.[11]

À travers l’évocation du chemin des Lauves, de la figure du vieux jardinier Vallier, de la Montagne Sainte-Victoire et de la réalisation, c’est un texte difficile, très ramassé, affranchi de la discursivité philosophique traditionnelle et fait d’ellipses syntaxiques, un peu à la manière de la juxtaposition des touches cézanniennes tardives. S’inscrivant dans un dialogue entre figurer et penser [Bilden und Denken], Heidegger tente d’y recueillir moins d’un an avant sa mort une formulation ultime du cœur de sa pensée.

***

On peut quand même s’étonner qu’un philosophe trouve dans le dialogue avec un peintre le lieu essentiel de sa pensée, a fortiori si on considère la disgrâce métaphysique de l’image depuis la naissance platonicienne de la philosophie. Dans l’extraordinaire multiplicité des textes de Platon, la question est évidemment beaucoup plus complexe que dans le platonisme qui en est issu, mais les passages ne manquent pas dans le corpus platonicien où le sensible et l’image sont pensés respectivement comme eikôn et eidôlon, c’est-à-dire comme copies ontologiquement dérivés de l’idée [eidos], qui seule est pour de bon, visage essentiel où l’être rayonne de manière intelligible en sa vérité. Au sommet de l’ascension métaphysique vers l’idée de beau, à la fin du discours de Diotime dans le Banquet, il est question de « voir le beau en lui-même, séparé, pur, sans mélange, non souillé de chairs humaines ni de couleurs, ou de toutes les autres mortelles vanités »[12]. Souillures sensibles sont les couleurs qui parent de leur essentielle multiplicité les images qui sont quant à elle éloignées au troisième degré de la vérité de l’idée, c’est-à-dire, pour Platon, de « l’être qui ne cesse étantement d’être, sans couleur, sans forme, sans phénoménalité » [achrômatos te kai aschèmatistos kai aphanès ousia ontôs ousa][13].

Sans couleur et sans phénoménalité, aphanès, au sens de la visibilité sensible, est la détermination platonicienne de l’être. – Heidegger à l’inverse est phénoménologue, et ce n’est pas l’opposition du sensible et de l’intelligible qui régit la manière dont il appréhende la question de l’être et de la présence. Après la mise en crise de la dualité métaphysique de la pensée platonicienne par Nietzsche à la fin du xixe, la phénoménologie a ouvert, comme dit Merleau-Ponty, un nouvel espace :

Husserl et Heidegger nous apportent justement ce que nous cherchions : une philosophie élargie, une analyse sans préjugés des phénomènes, c’est-à-dire du milieu dans lequel se déroule notre vie concrète.[14]

En partant de l’expérience du fait que l’être humain est essentiellement être au monde, la phénoménologie de Heidegger se tourne vers les choses mêmes, telles qu’elles nous apparaissent avec les harmoniques multiples et variées de leur phénoménalité concrète et incarnée. Ainsi par exemple d’une assiette de cerises début juin dernier dans ma cuisine : la modulation de rouges qui en émane n’est pas « du sensible » que mon corps percevrait par l’entremise des organes visuels, mais c’est une certaine chaleur qui annonce le printemps dans sa pleine maturité et, bientôt, les fruits de l’été, c’est une tonalité qui réveille en moi le souvenir heureux de cueillettes dans le jardin de mes grands-parents, c’est une carnation qui promet la jouissance juteuse du fruit dans ma bouche, c’est aussi un certain murmure de rouges-orangés, qui rallume en moi l’émotion intense du rougeoiement des braises aquarellées que sont les cerises dans la feuille de Cezanne Tasse et plat de cerises exposée à la fondation Magnani-Rocca près de Parme où j’étais l’année dernière – et dans le même registre, cette assiette de cerises début juin dans ma cuisine, c’est enfin ce qui avivait en moi le désir de voir, après tant d’années d’attente, Nature morte au plat de cerises, venu de Los Angeles à Aix pour l’exposition qui nous rassemble ici.

Paul Cezanne, Tasse et plat de cerises, FWN 1949, aquarelle sur papier, Fondazione Magnani-Rocca, Mamiano di Traversetolo (Parma)

Ainsi, du point de vue phénoménologique de Heidegger, l’assiette de cerises début juin dernier dans ma cuisine est moins une perception sensible qu’une architecture de significations faite de registres divers où se mêlent la vue, le désir, la connaissance, le souvenir, des émotions, des temporalités, des êtres chers, des œuvres d’art – sans parler de la propension spécifique du rouge à nous toucher directement au cœur, qui confère aux œuvres de Cezanne avec cerises, pastèque ou gilet rouge une charge humaine et affective particulière. En s’ouvrant ainsi, à partir de notre présence concrète au monde, à la manière dont nous parle le rouge des cerises, la philosophie s’élargit, en effet, et fait craquer de toutes parts l’opposition métaphysique du sensible et de l’intelligible.

C’est lorsque Heidegger prend vraiment conscience que sa pensée est inséparable de l’entreprise explicite du dépassement de la métaphysique, que l’œuvre d’art fait thématiquement irruption dans sa pensée. L’art est multiplement présent dans la vie de Heidegger : il lit de la poésie depuis son plus jeune âge, il évoque la découverte des Rembrandt à Berlin en 1919, parle avec grande émotion de Rodin et de Van Gogh qu’il a longuement regardés notamment en 1931 à Amsterdam, médite sur Paul Klee à partir de la fin des années 1950 ; il a également une connaissance très aigüe de l’art grec et entretient un rapport intime à la musique : il cite les quatuors de Beethoven, écoute Bach avec ferveur, et se sent de cœur essentiellement mozartien. Il avait comme proches amis l’historien d’art Kurt Bauch et Ingeborg Krummer-Schroth qui fut directrice adjointe de l’Augustinermuseum de Fribourg. Lorsqu’il est venu pour la première fois en France en 1955 au colloque de Cerisy, les deux personnes qu’il a souhaité rencontrer sont Georges Braque qu’il est allé voir à Varengeville-sur-Mer et René Char dont il a découvert la poésie dans des numéros de la revue Fontaine en 1945 et 1946, avant de faire sa connaissance à Paris dix ans plus tard. Dans les années 1960, chez Dino Larese, il rencontrera grâce à Petzet les sculpteurs Bernhard Heiliger, Ossip Zadkine et surtout Eduardo Chillida avec qui la relation fut très féconde.

À l’intérieur de sa pensée, c’est avec le texte de 1935 L’origine de l’œuvre d’art, que le dialogue commence véritablement. Se mettre en quête de l’origine de l’œuvre d’art veut dire pour Heidegger penser phénoménologiquement ce qu’a de propre l’entrée en présence d’une œuvre et comment le phénomène de l’art nous advient à partir d’elle. C’est un des textes majeurs de Heidegger, qu’il est impossible de développer ici, mais dont on peut résumer brièvement les acquis suivants : le fil conducteur du rapport à l’art est, dit Heidegger, l’expérience que nous faisons des œuvres et la transformation de notre être-au-monde que ces œuvres produisent. Pour penser cette expérience de l’œuvre d’art en dehors de la métaphysique, il faut :

- Sortir du couple matière/forme qui depuis les Grecs inscrit les choses en général dans l’horizon de leur finalité/utilité.

- Ne plus penser l’œuvre en termes d’allégorie, c’est-à-dire comme support sensible pour des contenus spirituels (conception qui culmine dans la métaphysique hégélienne de l’art).

- Abandonner les concepts de représentation et de mimèsis, comme le montre le passage sur le temple grec, qui n’est, dit Heidegger, à l’image de rien. En revanche, l’œuvre d’art est « poème » au sens large, comme en grec poïèsis, c’est-à-dire passage du non-être à l’être : l’entrée en présence d’un tableau, d’une sculpture, d’un texte, d’un morceau de musique ou d’un ballet est chaque fois est la déclosion [Lichtung] ou la poésie d’un événement en lequel s’ouvre et se découvre un monde, c’est-à-dire une phénoménalité qui renouvelle notre rapport à la terre et au ciel, notre rapport aux autres êtres humains et aux dieux, notre rapport au temps et à l’espace, notre rapport au corps et à la mort. Le trop célèbre passage à plusieurs égards maladroit sur les souliers de Van Gogh a pour enjeu phénoménologique essentiel de faire voir la différence entre le rapport que nous avons avec une paire de souliers dans la vie courante (considérée dans l’horizon de l’usage que nous en avons), et la paire de souliers peinte, qui est sans utilité, mais qui, par la manière dont elle est peinte, laisse se déclore la phénoménalité d’un monde.

Quand il rencontre l’œuvre de Cezanne vingt ans après l’écriture de L’origine de l’œuvre d’art, c’est à la lumière de cette déclosion d’un monde que Heidegger considère la question de la réalisation chez le peintre. Que ce soit des cerises ou « la figure du vieux jardinier Vallier qui avait soin de l’inapparent sur le chemin des Lauves », selon les mots de Heidegger, Cezanne ne peint pas simplement des choses ou des êtres ici présents, mais leur entrée en présence, leur phénoménalité vibratoire et vivante :

Ce que Cézanne nomme la réalisation

c’est l’apparaître même de ce qui est présent dans la déclosion

de la présence – et ce d’une manière telle que le dépli des deux – le présent et la présence –

se surmonte jusqu’à lui-même dans la simplicité du pur

paraître de ses tableaux.

Si tout est à ce point vivant et animé dans l’image cézannienne, c’est parce que le peintre fait apparaître à travers ce qu’il peint ce qui n’apparaît d’ordinaire justement pas, l’inapparent par excellence, c’est-à-dire la phénoménalité vibratoire de la présence. Cezanne ne peint pas ce qui apparaît, mais l’apparaître de ce qui apparaît, il ne peint pas un phénomène – une assiette de cerises – mais la phénoménalité de ce phénomène, avec toutes les harmoniques vibratoires de son entrée en présence, raison pour laquelle l’image cézannienne donne à ce point l’impression de naître sous nos yeux. C’est là pour Heidegger que se situe le lieu du dialogue, l’entre-appartenance des chemins, entre le peintre et le penseur : par la configuration de ses images le peintre fait apparaître la déclosion de l’apparaître dans ce qui apparaît, tandis que le penseur la recueille dans la parole pensante. Mais l’un et l’autre, le phénoménaliste et le phénoménologue, nous font plonger à la source de la phénoménalité de l’être.

Selon les termes de Heidegger dans son Cézanne, l’image cézannienne est littéralement con-figuration [Gestalt], c’est-à-dire figuration de la dualité d’un dépli [Zwiefalt] – le phénomène et sa phénoménalité –, qui s’unifie dans la simplicité d’un seul pli [Einfalt], un peu comme chez un papillon se déplient les ailes de ce qui ne fait pourtant qu’un, c’est une comparaison que Heidegger trouvait parlante. Quand il découvre l’œuvre de Cezanne, Heidegger est saisi comme l’ont été et le restent ceux qui rencontrent sa peinture, à savoir que Cezanne ne peint rien d’autre que ce qu’il voit, qu’il n’invente rien (on connaît ses propos sur « la haine de l’imaginatif », « l’héroïsme du réel »[15], son insistance sur les yeux et les yeux seuls, ainsi que les innombrables heures passées devant le motif), alors même qu’il produit des tableaux qui, bien que figuratifs, ne sont rien d’autre que des tableaux, c’est-à-dire des œuvres élaborées selon une logique picturale autonome, strictement et purement picturale, nur-malerisch[16] comme dit Fritz Novotny, qui souligne aussi le Wirklichkeitsfanatismus[17], le « fanatisme de la réalité » de Cezanne. (Puisse seulement notre monde vivre à la hauteur du chemin de Cezanne et ne pas connaître d’autre fanatisme…) Ainsi, pour la première fois, écrit encore Novotny :

C’est à partir des données élémentaires de la vision que semble faite une image picturale dans la peinture de Cezanne : c’est ici seulement – pas encore avec l’impressionnisme, parce que même s’il s’est parfois approché de si près dans ses grandes productions de la forme des réalisations de Cézanne il y a encore en lui beaucoup d’extra-pictural [Außermalerisches] qui contribue à la mise en forme de l’image. Certes, il y a toujours eu dans l’histoire du développement de l’art des réalisations faites à partir de l’élémentaire (…), mais jamais elles n’ont été si ouvertement mises en évidence à même la réalité de la matière picturale que dans la peinture de Cézanne, et jamais comme dans sa peinture, sans relation avec un monde de la pensée qui transcende la réalité, qu’il soit de manière générale religieux ou relevant d’une subjectivité.[18]

Reste à savoir comment Cezanne rend perceptible la simplicité du dépli du phénomène et de sa phénoménalité, à voir comment il peint de manière aussi immédiate dit Heidegger, sans relation avec une visée littéralement überwirklich écrit Novotny, « métaphysique », ou méta-réelle (que cette visée soit religieuse ou relevant d’une subjectivité transcendantale), et sans recours à rien de ce qui n’est pas purement pictural ? Comment, en un mot, Cezanne parvient-il à la réalisation ? Laissons le peintre répondre :

Ainsi du monde, du vaste monde. Il faut, pour le peindre dans son essence, avoir ces yeux de peintre qui, dans la seule couleur, voient l’objet, s’en emparent, le lient en soi aux autres objets.[19]

Cezanne peint de manière im-médiate, c’est-à-dire sans la médiation d’un dessin préalable ou d’un système théorique de représentation (la perspective, par exemple, ou toute autre visée méta-réelle)[20] : c’est par la seule couleur que s’unifie la configuration qu’est le tableau, ce qui veut dire que c’est la couleur qui lie les choses, qu’elle est donc en elle-même une « logique colorée »[21] dit le peintre, qui parle aussi à Émile Bernard de la « logique des sensations colorées »[22]. On ne peut pas être ici plus loin de la dualité métaphysique traditionnelle, qui oppose la logique de l’entendement d’un côté (rôle traditionnellement dévolu au dessin), et les sensations corporelles de l’autre (les couleurs). Il y a chez Cezanne une logique de la sensation, qui est picturalement une logique de la couleur et « une loi d’harmonie »[23], selon ses mots encore. C’est en comprenant le rôle de la couleur chez Cezanne et l’absence de médiation métaphysique de sa peinture que Heidegger reconnaît la correspondance entre leurs chemins respectifs. En tant que phénoménologie et dépassement de la métaphysique, la pensée de Heidegger n’aspire dans son dialogue avec Cezanne à rien d’autre qu’à un élargissement de la philosophie qui aille jusqu’à ce que Novotny nomme très bien « une philosophie de la couleur » :

Parlons à présent de la couleur et du dessin, les deux éléments de cette structure si neuve. Une philosophie de la couleur, qui aurait à démontrer les lois élémentaires de l’effet coloré et surtout la force constitutive de la couleur, ne pourrait trouver d’objet plus approprié que la science chromatique de Cézanne.[24]

Une philosophie de la couleur… c’est une locution aussi improbable d’un point de vue métaphysique que logique des sensations colorées, si on considère le point de départ platonicien que nous avons évoqué. Jacqueline Lichtenstein développe admirablement dans La couleur éloquente « le rôle difficile que la couleur a toujours été obligée d’assumer dans le conflit permanent que la raison théorique entretient avec l’univers du sensible et le divers de ses formes. »[25] En Europe, l’histoire de la peinture – en particulier l’opposition du dessin et de la couleur – est inséparable du point de départ métaphysique de la pensée depuis les Grecs[26].

« Certes, note Lichtenstein au début du livre, depuis Heidegger et Merleau-Ponty, les choses ont changé et les philosophes parlent aujourd’hui abondamment de peintres et de peintures. »[27]

***

Après trois séjours à Aix dans les années 1950, nous avons vu que Heidegger est en 1968 à Bibémus. En dialogue avec l’œuvre de Cezanne, il regarde comment les éléments du paysage s’unifient pour faire monde. En 1958 il emploie le mot harmonie à propos de ce paysage, lui qui ne l’aura pratiquement jamais employé dans sa propre pensée, parce qu’il sait, pour l’avoir médité notamment chez Héraclite, à quel point ce mot appartient au monde grec. Issu de la racine indo-européenne *ar– qui indique le bon ajustement, la juste articulation (comme dans le latin ars), le mot harmonia veut dire en grec : d’une part l’ajustement, l’assemblage, la jointure, la soudure, et au figuré l’accord, la convention ; d’autre part : la juste proportion, l’harmonie d’un tout, au sens musical, rhétorique et même psychologique, pour dire le caractère ou, comme aurait dit Cezanne, le tempérament. À travers des penseurs aussi différents que Pythagore, Héraclite ou Platon, le monde grec a fait de l’harmonie un des plus beaux noms de l’être même et du monde en tant que cosmos (mot qui veut dire d’abord : le juste ordonnancement et le rayonnement de ce qui est bien articulé). Y a-t-il, hors du monde grec, la possibilité pour une harmonie au sens strict du terme ? – c’est une question qui nous mènerait beaucoup trop loin, mais qui est aussi au cœur de la relation de Heidegger à Cezanne. On pourrait aussi la reformuler ainsi : quelle est la configuration moderne du monde ?

Dans la troisième version du Cézanne, Heidegger parle du tableau de la montagne Sainte-Victoire comme refuge [Hort] où se déploie la justesse d’un ajointement permettant que s’articule la simplicité du pli entre l’apparaître et ce qui apparaît. Le mot Befugnis est apparenté aux mots Fug et Fügung qui traduisent en allemand le grec harmonia ; l’idée est, comme en grec, celle d’un bon ajustement, d’un jointement, et Befugnis, comme aussi harmonia, se double d’un sens de justesse et de justice, dans la mesure où quand les choses sont à leur juste place il leur est permis et loisible de se déployer pleinement. Depuis le début des années 1930, la question de la possibilité d’une configuration moderne du monde s’était posée pour Heidegger dans un dialogue très exclusif avec la poésie de Hölderlin. Dans les deux dernières décennies de sa vie, la peinture de Cezanne représente pour Heidegger une des plus hautes possibilités pour notre monde de trouver sa configuration propre, ni grecque ni chrétienne, et ne relevant plus d’aucune méta-réalité, ni religieuse ni propre à la subjectivité transcendantale, comme dit Novotny. C’est la réalisation qui est au cœur du dialogue, parce que la réalisation est une phénoménalisation à neuf du visible, picturalement autonome, à partir de l’harmonie chromatique des rapports. Heidegger le savait-il ou non, en plus de l’avoir vu à partir des œuvres, l’harmonie est une question qui revient très souvent dans la bouche de Cezanne qui en fait le cœur de son travail de peintre, ainsi qu’il le déclare à Léo Larguier :

Peindre, ce n’est pas copier servilement l’objectif : c’est saisir une harmonie entre des rapports nombreux, c’est les transposer dans une gamme à soi en les enveloppant suivant une logique neuve et originale.[28]

L’harmonie est le corrélat de la pensée cézannienne des rapports, c’est-à-dire de la réalisation par la couleur. D’elle provient une « logique neuve et originale », en effet, puisque ce n’est pas une logique d’entendement, mais une logique de la sensation à laquelle Cezanne demande qu’on se fie sans intervention de la volonté. C’est pourquoi il emploie aussi le verbe harmoniser en le conjuguant à la forme pronominale – en particulier, dans ce propos très célèbre :

Le dessin et la couleur ne sont point distincts ; au fur et à mesure que l’on peint on dessine ; plus la couleur s’harmonise, plus le dessin se précise. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude.

L’harmonie cézannienne jouit d’une double autonomie, qui en fait une loi, « une loi d’harmonie »[29] comme dit Cezanne à Émile Bernard, c’est-à-dire une objectivité picturale d’un genre nouveau qui refonde l’aventure de la peinture au xxe siècle. D’une part, l’harmonie est autonome par rapport au sujet peignant (elle est indépendante de son entendement et de sa volonté) : « Du rapport exact des tons résulte le modelé. Quand ils sont harmonieusement juxtaposés et qu’ils y sont tous, le tableau se modèle tout seul »[30] dit encore Cezanne à Bernard. D’autre part, l’harmonie des rapports de tons est autonome par rapport au sujet peint : « L’art, dit Cezanne, est une harmonie parallèle à la nature. »[31]

Les ciels maculés de verts des différentes versions de La Montagne Sainte-Victoire vue des Lauves nous rappellent assez l’audace de cette autonomie. Regardons la Montagne Sainte-Victoire du Kunsthaus de Zurich, que Heidegger a pu voir dans cette ville où il venait régulièrement travailler avec un groupe de psychiatres rassemblés autour de son ami Medard Boss : elle déroge assurément à toutes les conventions qui définissent l’harmonie classique. Avec la franchise brute des juxtapositions et l’agitation des touches de pinceaux en tout sens, avec les coulures par endroits et les zones laissées en réserve, les modulations de cette Sainte-Victoire contreviennent aussi bien aux critères de l’harmonie théorisée par Alberti (la concinnitas de toutes les parties, c’est-à-dire l’organisation rationnelle des parties à partir de l’historia)[32] qu’aux normes de l’harmonie de l’art grec dans lesquelles Winckelmann voit le principe de la beauté idéale (en particulier l’uniformité, la tranquillité, la proportion)[33]. L’âpreté de sa matière picturale coupe court à toute idéalité ou méta-réalité. Hirsute et maculée, cette Sainte-Victoire est sans médiation l’intranquillité même : elle prive notre regard de ses points de repères mimétiques et abolit les conventions culturelles qui entourent habituellement l’idée d’œuvre d’art. D’aucuns verront même à travers la transgression esthétique de ces « peinturlurages », la « propagation d’insanités picturales »[34] responsables du déclin de la patrie et de la trahison du capitaine Dreyfus… Sans aller jusqu’à ces extrémités d’Henri Rochefort dans un texte antisémite et plein de fiel maurrassien[35], on mesure combien sont sérieuses et pas purement formelles les questions en jeu avec la révolution cézannienne de l’harmonie des rapports. Herbert Marcuse écrit à juste titre dans son dernier essai sur La dimension esthétique : « c’est dans l’art lui-même, dans la forme esthétique en tant que telle que se trouve le potentiel politique de l’art » et sa puissance de subversion de « la conscience dominante et de l’expérience ordinaire. » En ce sens, poursuit Marcuse, « toute œuvre d’art digne de ce nom serait révolutionnaire, du fait qu’elle subvertit la perception et la compréhension du monde, qu’elle témoigne contre la réalité établie et dessine l’image extérieure de la libération. »[36]

Paul Cezanne, Nature morte au plat de cerises, 1885-1887, FWN 806, County Museum of Art, Los Angeles

Libérée des conventions classiques et de toute méta-réalité, l’harmonie cézannienne exige d’abord du peintre et du spectateur une confiance et un abandon entier à la vérité de la seule sensation. Alors, dit le peintre, « Quand la sensation est dans sa plénitude, elle s’harmonise avec tout l’être. »[37] C’est bien d’une expérience de l’entièreté qu’il s’agit, Cezanne qualifie souvent son harmonie de « générale ». À la question « Quelle est la couleur que vous préférez ? », il répond : « L’harmonie générale »[38]. Dans l’image cézannienne la vision d’ensemble précède la vision du détail, mais l’harmonie n’est pas préétablie par une théorie visuelle et ne s’obtient pas de manière classique par l’unification et l’équilibre des éléments visibles qui composent le tableau. Cezanne rétrocède picturalement du visible à la source de la visibilité : il ne peint pas d’abord des cerises et des pêches, qu’il dispose sur une table, il commence par décomposer analytiquement la visibilité en sensations colorées qu’il articule ensuite en touches colorées suivant la loi d’harmonie d’une vision picturale d’ensemble.

« …il prend deux verts et deux rouges, à chaque fois un plus chaud et un plus froid, les deux tons extrêmement saturés, pour réussir immédiatement une harmonie étourdissante »[39] écrit Pavel Machotka à propos de cette Nature morte au plat de cerises. Mais si les touches de couleur doivent être entièrement articulées les unes avec les autres dans cette harmonie générale, cela ne veut pas dire que toute la toile doive être recouverte de couleur. C’est une révolution dans la relation du tout aux parties et dans la conception de la peinture en général qui n’a pas échappé à Picasso, par exemple, qui en a touché un mot à Hélène Parmelin :

Une grande chose dans la peinture moderne, c’est celle-ci. Un peintre comme Tintoret, par exemple, il commence sa toile, et après il continue, et à la fin quand il l’a remplie et travaillée de partout, alors seulement la toile est terminée.

Tandis que si tu prends une toile de Cézanne (et c’est visible encore plus dans les aquarelles), dès qu’il commence à mettre une touche la toile est déjà là.[40]

Dans le même genre, Renoir dit un jour à Maurice Denis : Cezanne « ne peut pas mettre deux touches de couleur sur une toile sans que ce soit déjà très bien. »[41] C’est saisissant quand on regarde par exemple Le jardin des Lauves de la Phillips Collection. La tension entre le sentiment d’ensemble très palpable et l’inachèvement de la toile en fait une œuvre d’une déchirante beauté. C’est une peinture entière et entièrement peinture sans être totale, c’est-à-dire sans recouvrir totalement la surface – il est regrettable que le xxe siècle qui allait en Europe ravager l’humanité de sa folie totalitaire n’ait pas pris la mesure des conséquences à tirer de ce Jardin des Lauves de 1906 et de son modèle harmonique. L’harmonie chromatique de Cezanne est générale par la plénitude et la richesse des rapports, pas par une puissance totalisatrice.

La réalisation cézannienne est cette capacité de concentrer son regard sur les seules sensations colorantes jusqu’à laisser les tons s’harmoniser et donner ainsi lieu à l’unisson d’un monde, parallèle à la nature mais répondant de son surgissement. Elle est le propre du peintre dont la qualité première est d’être harmoniste, et même « très-harmoniste », avec un trait d’union, comme l’écrit Cezanne dans la lettre à Émile Bernard du 25 juillet 1904.[42] Parce qu’il procède d’une analytique littérale du visible en sensations colorantes, le très-harmoniste a une manière inédite de constituer une entièreté picturale dont la logique harmonique se réinvente de toile en toile alors que l’harmonie classique obéit à des préceptes théoriques systématiques auxquels les tableaux doivent d’avance se soumettre. Les implications de la pensée cézannienne de l’harmonie générale sont immenses, d’un point de vue pictural, philosophique et humain. Je ne peux pas m’étendre ici, mais j’attire votre attention sur cette question de Cezanne sous la plume de Gasquet, parmi les plus simples et les plus vertigineuses :

Pourquoi divisons-nous le monde ?[43]

Textuellement de Cezanne ou non, c’est assurément la question d’un très-harmoniste, à laquelle nous renvoie chaque fois à neuf sa peinture, avec une intranquille insistance. Je n’exclus pas que ce soit des questions de ce genre que se posait le philosophe qui est venu à Bibémus et qui voit en Cezanne le peintre de la réalisation où le dépli de l’apparaître et de ce qui apparaît s’unifie sans autre médiation que la couleur dans la simplicité vibrante et, littéralement papillonnante, d’un tableau.

Il me semble que nous sommes désormais parvenus au cœur du dialogue entre Martin Heidegger et Paul Cezanne, mais il faut pour finir souligner encore un point à propos de l’harmonie qui a paru pour le moins hasardeuse à nombre de ses contemporains, quand ils ne dénoncent pas, comme Camille Mauclair, « la laideur, la vulgarité inouïe de ses figures, leur dislocation et leur bariolage forain »[44].

Si on peut encore employer le terme d’« harmonie » chez Cezanne, il faut assurément renoncer au sens classique, et penser à partir de la réalisation, c’est-à-dire voir l’incidence réciproque de chaque ton sur tous les autres, ou leur conjonction mutuelle. Au sens littéral, les mots co-incidence ou con-jonction qui traduisent aussi l’allemand Fügung seraient peut-être plus appropriés que le très grec « harmonie » avec ce qu’il suppose d’ordre idéal et classique. Il s’agit dans tous les cas d’un ordonnancement d’un genre nouveau, sans uniformité ni totalisation, fait d’obliques surgissant en tout sens, de juxtapositions des touches qui forment ce réseau de vivantes coïncidences colorées qu’est la surface cézannienne. Une liberté nouvelle est à l’œuvre, un libre déploiement de l’image en son autonomie. Sans doute Heidegger médite-t-il ce libre déploiement depuis le point de vue synoramique de Bibémus, et dans son texte c’est le mot Be-Fugnis qui rend compte des possibles ouverts par cette palpitation chromatique et sans médiation de l’harmonie cézannienne des rapports.

Évoquant ce qu’il appelle en un sens très large « la métaphysique de Cézanne », T. J. Clark parle à juste titre de « l’effet Cézanne » dans un texte intitulé « Phénoménalité et matérialité chez Cézanne » :

Le monde doit être représenté comme possédé par l’œil, voire « totalisé » par lui ; mais toujours sur la base de données explosives, incohérentes ou totalement réfractaires — des données qui parlent de l’impossibilité de la synthèse même lorsqu’elles semblent fournir la matière sensuelle pour celle-ci.[45]

Monde sans totalisation synthétique possible, mais monde quand même, entièreté et harmonie stridente faite d’explosions chromatiques, il y a bien, comme dit encore T. J. Clark, une « autre manière de faire-monde chez Cézanne » [this other way of world-making in Cézanne]. Réfractaire aux ordres antérieurs de la figuration picturale.

Prenons le temps de regarder Bibémus à notre tour, La carrière de Bibémus, le chef-d’œuvre du musée Folkwang, qui se trouve par bonheur à la fin de l’exposition : c’est plus une orchestration de déséquilibres qu’une composition au sens classique, pour un sujet qui n’est guère plus classique. Vivante ruption au sens littéral du terme, cette surface n’est qu’accidentalité. Mais l’accident au sens premier n’est pas nécessairement funeste, le mot veut dire que quelque chose tombe sur quelque chose. Ici tout tombe sur tout simultanément, si bien que tout s’appuie également sur tout. L’accidentalité de cette composition est moins une « dislocation » qu’un très aventureux soutènement pictural, parce qu’à travers ces compressions de masses colorées et ces enchevêtrements hyper risqués de strates plutôt que de plans, à travers les ruptures de failles du dessin que Cezanne révèle, sans rien inventer, à partir du motif des blocs équarris, une incandescence palpite, immédiate et indivise, qui fait entrer en présence à travers un spectre d’une extrême délicatesse – de l’orange pâle au marron-rouge – « la plus suave harmonie »[46] comme a pu dire aussi Cezanne. Quelle philosophie de la couleur s’affirme ici à travers la symphonie des ocres qu’exaltent les bleus du ciel et que ponctuent le vert des pins ! Telle est je crois la vérité en peinture que Heidegger, parmi d’autres penseurs, de Merleau-Ponty à Maldiney, en passant par Gilles Deleuze, est venu méditer au lieu même de son dévoilement.

En regardant ce tableau années après années depuis trente ans, je me suis souvent dit devant l’organisation très-harmoniste de ce dégondage pictural : si cette surface tient bon notre monde aussi – elle lui donne son assise et invente l’ajointement inouï de ses possibles. Il nous reste à vivre à sa mesure.

NOTES

[1] Cf. Jean Colrat, « Le développement logique de ce que nous voyons… » : « Le motif est ici le passage, l’interface dynamique entre nature et image. Issu du monde, lorsqu’il est activé par la perception, le motif est déjà de l’ordre de l’image dans la mesure où il est une tendance dynamique du visible, qui ne se réalisera pleinement que par l’image. » (Ce que Cézanne donne à penser, Paris, Gallimard, 2008, p. 158.)

[2] Conversations avec Cézanne, édition présentée par P.-M. Doran, Paris, Macula, 1991, p. 113. Chez Cezanne, écrit très bien Michel Guérin à propos de cette phrase : « Figurer n’est pas imiter, mais répondre à la question que pose le monde à l’artiste dès que celui-ci revient de son étonnement devant le “il y a”. » (« Cézanne ou “la minute du monde” », in Ce que Cézanne donne à penser, op. cit., p. 198.)

[3] Conversations avec Cézanne, p. 113.

* En français dans le texte.

[4] Heinrich Wiegand Petzet, Le chemin de l’étoile. Rencontres et causeries avec Heidegger, trad. Claude-Nicolas Grimbert et Philippe Arjakovsky, Paris, éditions Du Grand Est, 2014, p. 167. Avec Heidegger, Jean Beaufret, François Vezin, François Fédier, Dominique Fourcade et Giorgio Agamben sont présents lors de cette escapade que ce dernier évoque en quelques mots dans Il tempo del pensiero. I seminari di Le Thor con Heidegger, Macerata, Giometti & Antonello, 2022, p. 57.

Plusieurs photographies de Heidegger à Bibémus prises par François Fédier ont été publiées dans son livre Soixante-deux photographies de Martin Heidegger, Paris, Gallimard, coll. « L’Infini », 1999.

[5] C’est d’ailleurs une des caractéristiques singulières de l’œuvre de Cezanne : elle demande qu’on aille voir les sites… Marschutz, Rewald, Venturi, Novotny, Loran, etc., dès le début des travaux cézanniens tous sont allés sur les lieux de la peinture, sur les motifs du peintre. Comme si le contact avec cette œuvre renouvelait en nous le désir de voir, d’assister à la naissance du visible.

[6] T. J. Clark, « Phenomenality and Materiality in Cézanne », in Material Events. Paul De Man and Afterlife Theory, T. Cohen, B. Cohen, J. H. Miller, A. Warminski (éd.), Minneapolis-London, University of Minnesota Press, 2001, p. 102-103.

[7] André Masson a conservé un écho de cette rencontre dans Le rebelle du surréalisme. Écrits et propos sur l’art, anthologie établie par Françoise Levaillant, Paris, Hermann, 2014, p. 140.

[8] Martin Heidegger, Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges, GA 16, 551. À la mort de Marcelle Matthieu, en 1973, Heidegger écrit un texte que René Char fera intégrer à son volume de la Pléiade dans une traduction française de François Fédier. Sainte-Victoire et Bibémus sont encore évoqués : « Lagnes, lieu de naissance de Marcelle Mathieu, entre le Rebanqué sur la hauteur et les Grands Camphoux dans la plaine – à présent la mort l’a retirée de là. Le cercle de ces lieux appartient lui-même à une contrée dont les Busclats forment le foyer ; plus à l’ouest s’y ordonne le Thor. Cette contrée, à son tour, trouve ses frontières au mont Ventoux et à la montagne Sainte-Victoire, avec Bibémus : frontières qui lui accordent son espace. » (René Char, Œuvres complètes, Paris, Pléiade, p. 1248.)

[9] Erinnerung an Martin Heidegger, hrsg. von Günther Neske, Pfullingen, Neske, 1977, p. 47.

[10] Hannah Arendt, lettre du 19 août 1971 à Martin Heidegger.

[11] Pour le détail de ces trois textes, leur comparaison et leur analyse, cf. La couleur et la parole. Les chemins de Paul Cézanne et de Martin Heidegger, Paris, Gallimard, coll. « L’Infini », 2018, p. 87 sq. Dans le tome 105 de l’édition intégrale de Heidegger (p. 374-376) a été récemment republié la même version que dans le tome 81, précédée de quelques lignes interrogatives sur le rôle déterminant ou non de Cezanne quant au dépassement de la différence ontologique.

[12] Platon, Banquet, 211e-212a.

[13] Platon, Phèdre, 247c.

[14] Maurice Merleau-Ponty, Parcours, Lagrasse, Verdier, 1997, p. 67.

[15] Conversations avec Cézanne, p. 126.

[16] Fritz Novotny, Paul Cézanne : Gesammelte Schriften zu seinem Werk und Materialen aus dem Nachlass, herausgegeben und eingeleitet von Gabriel Ramin Schor, Wien, Klever Verlag, 2011, p. 22.

[17] Fritz Novotny, Paul Cézanne : Gesammelte Schriften zu seinem Werk und Materialen aus dem Nachlass, p. 34.

[18] Fritz Novotny, Paul Cézanne : Gesammelte Schriften zu seinem Werk und Materialen aus dem Nachlass, p. 111. Ce passage est rendu de la manière suivante dans la traduction française de ce texte par Antoinette Nordmann, parue en 1937 aux éditions Phaidon (p. 14) : « C’est ici que pour la première fois nous nous trouvons en face d’une œuvre dépouillée de tout ce qui n’est pas exclusivement du domaine de la peinture. L’impressionnisme, malgré certaines ressemblances avec la peinture de Cézanne est moins purement pictural. Certes, nous trouvons toujours, dans le développement de l’art, de nouvelles manières de rendre l’élémentaire (…) mais jamais il ne fut montré aussi crûment sur la matière concrète que dans la peinture de Cézanne ; jamais comme chez ce peintre il n’a été rendu sans offrir le moindre rapport avec un monde transcendantal de la pensée, subjectif ou d’une portée religieuse générale. »

[19] Conversations avec Cézanne, p. 119.

[20] Novotny analyse très bien « la conception modifiée de l’essence de la surface picturale » qui résulte du « nouveau contenu de la réalité de la couleur » chez Cezanne et souligne de son côté une immédiateté nouvelle de la surface picturale qui agit en tant que telle, sans l’intermédiaire de systèmes de représentation : « Son système de projection implique dans l’imagination un va-et-vient immédiat entre l’espace représenté et la surface peinte [unvermitteltes Hin und Her von dargestelltem Raum und gemalter Fläche]. Il diffère de toute autre peinture représentative en ce que la surface avait été rendue consciente. Une fois que cette forme de projection est comprise et acceptée par le spectateur, elle n’agit plus qu’artistiquement, elle n’existe plus pour la représentation. » (Paul Cézanne : Gesammelte Schriften zu seinem Werk und Materialen aus dem Nachlass, p. 33.)

[21] Conversations avec Cézanne, p. 118.

[22] Conversations avec Cézanne, p. 36.

[23] Conversations avec Cézanne, p. 36.

[24] Fritz Novotny, Paul Cézanne : Gesammelte Schriften zu seinem Werk und Materialen aus dem Nachlass, p. 107.

[25] Jacqueline Lichtenstein, La couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l’âge classique, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1999, p. 12.

[26] Sur la manière dont s’est souverainement affirmée à la Renaissance la prééminence de la métaphysique du dessin à travers la réflexion de Vasari qui a dans le même temps fourni à l’histoire de l’art ses principes fondateurs, on lira avec grand intérêt les pages de Georges Didi-Huberman sur le disegno dans Devant l’image. Questions aux fins d’une histoire de l’art, Paris, éditions de Minuit, coll. « Critique », 1990, p. 97-106.

[27] Idem.

[28] Conversations avec Cézanne, p. 17. Dans Cézanne : la logique des sensations organisées, p. 33), Lawrence Gowing souligne l’emploi précis que Cezanne fait du terme harmonie, et renvoie à Pline : « Dans la vision des artistes-théoriciens du début du iiie siècle av. J.-C., c’est avec l’invention de la technique des ombres et des lumières que la peinture cessait d’être un art décoratif au service de l’architecture ou de la sculpture pour devenir un art autonome, illustré, à la fin du V e siècle, par les premiers peintres dignes de ce nom, Apollodore et Zeuxis. Cette conception de l’art pictural est résumée dans un passage de l’Histoire naturelle où la trace des réflexions grecques sur la couleur est sensible jusque dans la transcription du vocabulaire technique : (…) “L’art finit par acquérir sa propre autonomie et découvrit la lumière et les ombres qui permettent l’exaltation réciproque des couleurs par leur contraste. Puis vint s’ajouter l’éclat (splendor), autre valeur encore que la lumière (lumen). Ce qui les sépare de l’ombre, on l’appela tonos (tension), l’endroit où les deux couleurs se rencontrent et passent de l’une à l’autre harmogè (harmonisation).” (N.H. XXXV.29) » Directement parent d’harmonia, harmogè veut dire : jonction, jointure ; ajustement, arrangement, d’où proportion, harmonie.

[29] Conversations avec Cézanne, p. 36.

[30] Idem.

[31] Conversations avec Cézanne, p. 109-110.

[32] Cf. Leon Batista Alberti, La peinture, édition de Thomas Golsenne et Bertrand Prévost, revue par Yves Hersant, Paris, éditions du Seuil, 2004, p. 310.

[33] Cf. Johann Joachim Winckelmann, Histoire de l’art des Anciens, trad. Gottfried Sellius, Paris, Saillant, 1766. Sur l’uniformité, cf. p. 255-256 ; sur la tranquillité, p. 284 ; sur la proportion, p. 292 sq.

[34] Henri Rochefort, « L’amour du laid », L’Intransigeant le 9 mars 1903.

[35] Le texte de Rochefort se termine ainsi : « Nous avons souvent affirmé qu’il y avait des dreyfusards longtemps avant l’Affaire Dreyfus. Tous les cerveaux malades, les âmes à l’envers, les louchons et les estropiés étaient mûrs pour la venue du Messie de la Trahison. Quand on voit la nature comme l’interprétaient Zola et ses peintres ordinaires, il est tout simple que le patriotisme et l’honneur vous apparaissent sous la forme d’un officier livrant à l’ennemi les plans de la défense du pays. / L’amour de la laideur physique et morale est une passion comme une autre. »

[36] Herbert Marcuse, La dimension esthétique. Pour une critique de l’esthétique marxiste, trad. Didier Coste, Paris, éditions du Seuil, 1979, p. 9, 10, 11.

[37] Conversations avec Cézanne, p. 110.

[38] Conversations avec Cézanne, p. 102. Sur l’harmonie générale, voir aussi dans le même volume le propos n°32 à Léo Larguier (p. 16) et avec Gasquet (p. 109-110). L’image des couleurs comme des parfums qu’emploie Cezanne avec Gasquet, et de l’harmonie générale comme d’une odeur que la toile doit renvoyer accentue l’idée d’immédiateté de cette harmonie. Rien n’est moins médiatisé que la compénétration olfactive : « Il avait repris ses pinceaux, regardait successivement sa toile et son motif. Non. Non. Tenez. Ça n’y est pas. L’harmonie générale n’y est pas. Cette toile ne sent rien. Dites-moi quel parfum s’en dégage. Quelle odeur dégage-t-elle ? voyons…

Moi – La senteur des pins.

Cezanne – Vous dites cela parce que deux grands pins balancent leurs branches au premier plan… Mais c’est une sensation visuelle… D’ailleurs l’odeur toute bleue des pins, qui est âpre au soleil, doit épouser l’odeur verte des prairies qui fraîchissent là chaque matin, avec l’odeur des pierres, le parfum de marbre lointain de la Sainte-Victoire. Je ne l’ai pas rendu. Il faut le rendre. » (Conversations avec Cézanne, p. 110.)

[39] Pavel Machotka, Cézanne. La sensation à l’œuvre, trad. Joëlle Naïm, Marseille, éditions Crès, 2008, vol. 2, p. 188.

[40] Pablo Picasso, Propos sur l’art, édition de Marie-Laure Bernadac et Androula Michael, Paris, Gallimard, 2000, p. 148-149.

[41] Conversations avec Cézanne, p. 137.

[42] Paul Cezanne, lettre à Émile Bernard du 25 juillet 1904. Cezanne concède à son interlocuteur qu’il y a d’autres manières de faire : « On peut faire des choses très bien sans être très-harmoniste, ni coloriste. »

[43] Conversations avec Cézanne, p. 157.

[44] Cf. sur le site de la Société Paul Cezanne (https://www.societe-cezanne.fr/2016/08/05/1905/). Admirateurs, à l’inverse, de l’audace de Cezanne, Rivière et Schnerb écrivent bien dans leur récit de la rencontre avec Cezanne : « Quant à la composition, on n’en trouve aucun souci dans les peintures de Cezanne, si l’on entend par composition la réunion préméditée des éléments qui constitueront le sujet du tableau, leur disposition en vue d’un ensemble harmonieux de lignes, de valeurs, de couleurs… » (Conversations avec Cézanne, p. 89-90.)

[45] T. J. Clark, « Phenomenality and Materiality in Cézanne », op. cit., p. 105-106 : « This is the Cézanne effect. The world has to be pictured as possessed by the eye, indeed “totalized” by it; but always on the basis of exploding or garbled or utterly intractable data—data that speak to the impossibility of synthesis even as they seem to provide the sensuous material for it. »

[46] Conversations avec Cézanne, p. 137.