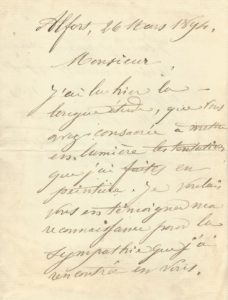

Vers 1894

Gustave Geffroy demande à Monet des renseignements sur Cezanne :

« Pouvez-vous prendre le temps de m’écrire un peu longuement tout ce que vous savez et pensez de Cezanne. C’est un vrai travail que je vous demande, mais je suis bien embarrassé pour une notice urgente. Et si vous pouviez me dire où voir des Cezanne ? »

Lettre de Gustave Geffroy à Claude Monet ; vente Archives de Claude Monet, collection Cornebois, Paris, Artcurial, 11 décembre 2006, n° 112.

Janvier

Fondation de la Société des amis des arts d’Aix, 2 bis, avenue Victor-Hugo.

« Nouvelles locales », Le Mémorial d’Aix, journal politique, 57e année, n° 8, dimanche 29 janvier 1894, p. 2 :

« Une Société des Amis des Arts, vient de se constituer pour le développement des arts dans la ville d’Aix et la protection des artistes aixois.

Ont été nommés président, M. Louis Gautier [Aix, 10 octobre 1855 – Aix, 20 décembre 1947] ; vices-présidents, MM. de Montigny et Payan ; secrétaires, MM. Ducros [Édouard Ducros, Aix, 30 a oût 1856 – Aix, 27 octobre 1936] et de La Calade ; trésorier, M. Tardif ; membres de la commission, MM. Pontier, Heirieis, Maisonneuve, de Courtois et Brun. »

« Nouvelles locales. Une société artistique », Le National, journal républicain d’Aix, 24e année, n° 1183, dimanche 4 février 1894, p. 2-3 :

« Une société artistique

a été formée à Aix sous la présidence de M. Gautier, peintre.

Cette société, destinée à propager le goût des arts, a droit à tous nos encouragements. »

5 février

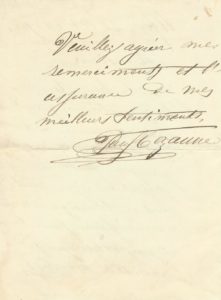

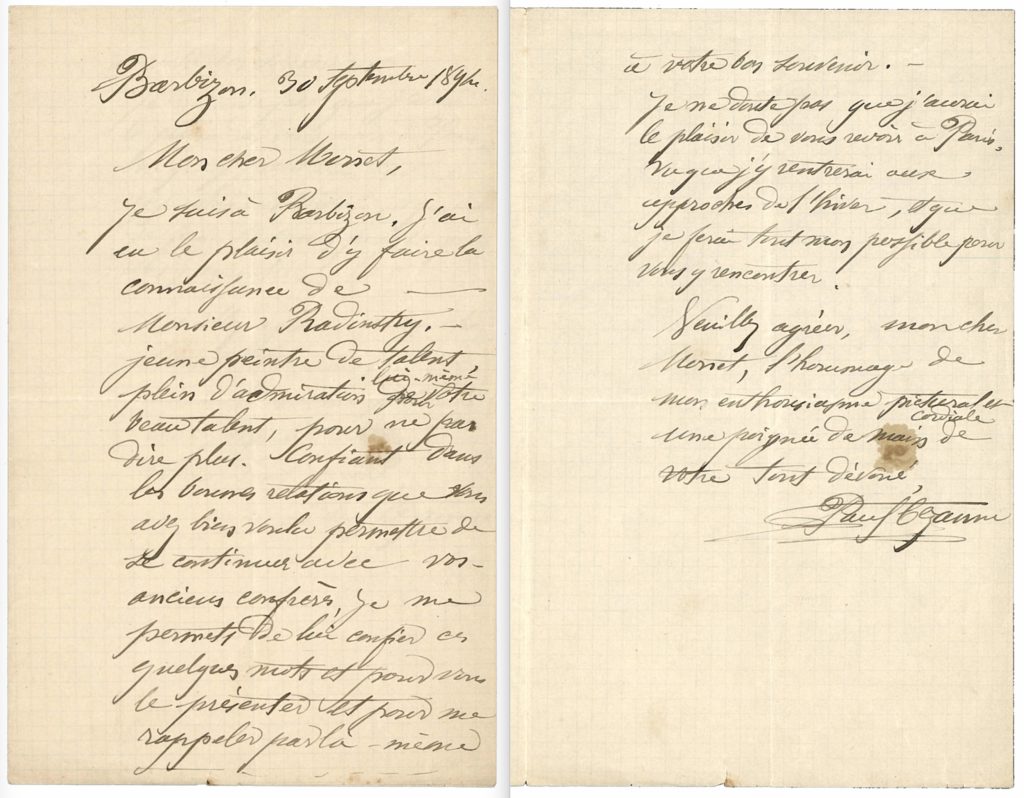

Gauguin écrit à sa femme.

« Vois donc s’il est possible de changer le Cezanne avec des toits rouges [FWN149-R437] pour une de mes toiles. Tu m’as dit dans le temps que Brandès te les avait achetées avec les conditions de les recéder au prix d’achat. Dans ce cas j’aimerai mieux les racheter avec l’intérêt de l’argent. J’aimerai énormément avoir ce tableau. Dans ce cas tu me l’enverrais ainsi que la paire d’épées dont je peux avoir besoin un jour ou l’autre.

J’attends une réponse sur toutes ces questions. »Lettre de Gauguin, Paris, à sa femme, sans date [5 février 1894] ; Lettres de Gauguin à sa femme et à ses amis, recueillies et préfacées par Maurice Malingue, Paris, éditions Bernard Grasset, 1946, 348 pages, lettre n° CXLVIII p. 255.

6 février

Le père Tanguy (Plédran, 28 juin 1825 – Paris, 6 février 1894) meurt d’un cancer de l’estomac, à soixante- huit ans.

Acte de décès n° 187, de Julien François Tanguy ; Archives de Paris, Paris 9e. Mirbeau Octave, « Le père Tanguy », L’Écho de Paris, 11e année, n° 3550, 13 février 1894, p. 1 :

« L’an mil huit cent quatre vingt quatorze, le six février, à une heure du soir, acte de décès de : Julien Tanguy, agé de soixante huit ans, fabricant de couleurs, né à Plédran (Côtes du Nord), décédé en son domicile, rue Clauzel 9, ce matin, à sept heures, fils de Louis Tanguy et de Jeanne Goulvestre, époux décédés. Époux de Renée Julienne Briend, âgée de soixante treize ans, sans profession. Dressé par nous, Louis François Henri Chain, adjoint au maire, officier de l’état civil du neuvième arrondissement de Paris, officier d’académie, sur la déclaration de Onésime Chenu, agé de quarante ans, sellier, rue Norvins, 9, gendre du défunt, et de Émile Degaut, agé de trente deux ans, fabricant de semelles, rue Clauzel, 9, qui ont signé avec nous, après lecture.

[signatures] Chenu Degaut Chain »

« Échos. À travers Paris », Le Figaro, 40e année, 3e série, n° 39, jeudi 8 février 1894, p. 1 :

« On vient de porter en terre un véritable type de Balzac. Ils sont devenus trop rares pour qu’on ne les signale pas au départ.

C’était le père Tanguy, un marchand de tableaux qui a joué un rôle des plus curieux aux temps héroïques de l’impressionnisme. Mais un marchand de tableaux comme on n’en verra plus de longtemps : en tablier bleu et gilet de tricot, et, dans toute saison, chaussé de gros sabots.

De temps immémorial, le père Tanguy occupait rue Clauzel une boutique de très humble apparence. Là pourtant dé- filèrent des artistes aujourd’hui célèbres, Claude Monet, Pissarro, Cezanne.

Le marchand leur donnait des couleurs, des toiles neuves, en échange d’études, de pochades aujourd’hui classées dans des collections connues.

Pourtant, le père Tanguy n’avait pas fait fortune : il avait une qualité… déplorable, pour un marchand, la foi.

La protection qu’il avait accordée aux maîtres d’aujourd’hui, il la continuait aux jeunes, à d’obscurs débutants. Non sans finesse sous son apparence paysanne, il avait toutefois une esthétique particulière. De celui-ci il disait :

— C’est un jeune homme instruit, qui a fait toutes ses classes. Il ira loin…

De cet autre :

— Un bon petit garçon, qui ne va jamais au café ; un avenir.

Et ce qu’il y a de curieux, c’est que certains de ces jugements se sont réalisés ou sont en train. D’ailleurs, le père Tanguy était extrêmement rigoureux dans ses préférences ; il allait surtout aux choses tranchées, violentes et caractérisées. »

Émile Bernard mentionne une unique rencontre entre Cezanne et van Gogh, qui aurait eu lieu chez Tanguy :

« JULIEN TANGUY

DIT LE « PÈRE TANGUY »

Et exaltavit humiles.

(Magnificat.)

Je voudrais ressusciter une image très belle et très rare celle d’un homme simple, dénué d’intérêts, au milieu d’une corruption mercantile intense, et d’une bonté à faire couler les larmes. Je l’ai connu dans la plus grande misère, je l’ai vu rayonner de longues années dans cette misère, et j’ai su — éloigné de lui par le destin — qu’il avait terminé sa vie sans accuser le monde de ses souffrances, avec la sérénité d’un saint laïque qui n’espère pas d’autre ciel que la paix éternelle de son cœur.

Il est mort dans la petite boutique qu’il avait, rue Clauzel, parmi les toiles des artistes qu’il fut le premier à discerner d’entre la foule des peintres de son temps, laissant en tas le grain des semailles futures, sans songer un instant que c’était là un trésor qu’il ne monnayerait pas, satisfait de l’avoir amassé pour la gloire.

§

Il était né à Plédran, dans le département des Côtes-du-Nord, le vingt-huit du mois de juin 1825 et exerça jusqu’à 29 ans la profession de plâtrier, puis, étant venu se fixer à Saint- Brieuc, il y avait épousé Renée-Julienne Briend, âgée de 34 ans et née à Hillion, dans le même département ; elle était charcutière et demeurait également dans le chef-lieu des Côtes-du-Nord. Les témoins de leur mariage avaient été un capitaine au cabotage, un cordonnier et un garde-champêtre. Comme ceci le démontre, la mer et la terre avaient leurs représentants à cette union.

Il faut croire que les nouveaux époux tentèrent de rester dans leur province, car ils ne vinrent pas de suite à Paris. Que firent-ils alors ? Essayèrent-ils de s’établir dans quelque petit commerce, de continuer leurs respectives occupations ou Julien Tanguy entra-t-il de suite, en vue d’augmenter le bien-être de la maison, à la Compagnie de l’Ouest ? Sur cette période de leur vie nul document n’est entre mes mains et personne n’a pu me renseigner. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’ils vinrent à Paris en 1860, et qu’il était à ce moment employé des lignes de Bretagne ; mais soit par dégoût, soit qu’il fût déjà guidé par le sort vers son invincible destin, il quitta bientôt ce poste pour entrer comme broyeur à la maison Édouard. Cette maison fournissait des couleurs aux principaux artistes de ce temps ; elle était réputée une des meilleures de Paris et se situait rue Clauzel. Ce fut pour cette raison que Julien Tanguy se fixa aussi dans cette rue.

Pour ceux qui venaient d’une grande ville tranquille et aérée, Paris, et en particulier cette voie étroite et triste où vivent dans de noires boutiques de misérables débitants et dans des garnis des courtisanes fanées, fut comme un deuil. En outre, les journées du broyeur étaient maigres, et sans doute un enfant était déjà sur le point de naître. La nécessité et la monotonie d’une existence mesquine ne furent donc pas sans leur souffler à l’oreille la tentation de chercher un coin meilleur. Une place de concierge leur fut offerte ; ils l’acceptèrent. C’était sur la Butte Montmartre, chez des particuliers, au 10 de la rue Cortot. Du même coup ils retrouvaient l’air, l’immensité, le feuillage, car cette rue est pleine de jardins. Ils allaient revoir le soleil, sentir le vent et pouvoir se promener sans contrainte, comme dans leur village natal ou dans les faubourgs de Saint-Brieuc.

Ce fut véritablement de cet instant que data leur vie réelle, celle qui devait produire son fruit.

On s’installa, et tout de suite on se trouva fort bien ; il fut convenu que la mère garderait la maison et que le père ferait sa couleur à son propre compte, pour la vendre aux alentours de Paris.

Le nomade que reste tout Breton ne pouvait trouver qu’un soulagement là où la plupart des hommes eussent vu une corvée ; promener ainsi sa marchandise, c’était l’indépendance, c’était la liberté. Il partait de bonne heure, traversant les rues tièdes d’aurore, son baluchon à son côté, joyeux comme l’oiseau qui sort du nid, sifflant son petit air de tête. Il lui semblait commencer le grand trimard, cette tournée de France que les ouvriers faisaient tous, à pied, autrefois. Les endroits hantés par les peintres étaient siens ; on le vit à Argenteuil, à Barbizon, à Écouen, à Sarcelle. Il semait ses tubes dans les boîtes des travailleurs, et sous ses yeux ses couleurs se transformaient en les sites jusqu’où il les apportait. La magie de la peinture l’initiait à son charme. Il s’en engouait sans le savoir. Ce fut dans ses voyages qu’il rencontra Pissarro, Monet, Renoir, Cezanne, qui étaient alors des jeunes gens, non pas comme ceux d’aujourd’hui, vains d’eux-mêmes et pleins de leur génie, mais des travailleurs avides d’apprendre, toujours sur le motif, et bien vivants de leurs admirations enthousiastes pour Courbet, pour Corot, pour Millet. Ils peignaient tant que la grande boîte de Tanguy se vidait dans les leurs sans y suffire. Le besoin de voir l’art s’épandre autour de lui, de contempler ces mastics colorés, qu’il triturait la nuit, devenir de la lumière, de l’air, du soleil, le poussa peut-être à devenir leur obligeant ami. D’ailleurs il n’était pas homme d’argent (pas plus qu’eux, comme on le verra par la suite).

La liberté jette dans toutes les têtes, et surtout dans celle d’un paysan venu habiter Paris, des ferments singuliers. Julien Tanguy, dont le caractère n’était que droiture, timidité, générosité, après avoir fait sept ans de service dans la garde nationale, entra subitement, en 1871, dans les bandes de fédérés de la Commune, à trente sous par jour. Ce n’est pas qu’il n’eût de très pures intentions, mais il était entraîné ; en outre, il n’y avait pas à choisir, et les opinions du fond de son cœur étaient pour l’indépendance promise et les droits du pauvre. Ayant fait partie de la Garde Nationale de la Défense, et entrant dans les rangs des fédérés, il devenait réfractaire. Mais il n’en avait aucun souci, agissant très inconsciemment et croyant au bien public. L’aventure qui en résulta fut pourtant des plus fâcheuses. Placé chez des maîtres hostiles à ses idées il fut immédiatement perdu dans leur opinion le jour où l’on sut qu’il se mêlait parmi les révoltés, et malgré l’estime que l’on faisait de son honnêteté, on fut tenté de le renvoyer. Il fallut l’extrême piété de sa femme et la situation difficile, presque insurmontable où elle se serait trouvée avec sa fille encore toute jeune, pour exciter la pitié de ses patrons. Un jour qu’il se promenait tranquillement sous les ombrages de la rue Saint-Vincent, son fusil à la main et rêvant plutôt à la douceur de la nature qu’aux horreurs et aux imprévus de la guerre, il fut dérangé de sa rêverie par une bande de Versaillais qui tentaient « d’accaparer les positions ». Dans l’impossibilité où il était de se défendre et peut-être dans le dégoût de tirer sur son semblable, il jeta son fusil et s’enfuit dans une maison voisine. Mais il avait été vu et on le prit avec quelques autres. Conduit à Versailles, puis déporté, il connut les pontons, la promiscuité, le manque d’air et de nourriture, il vit près de lui la maladie, la mort même.

Cependant il avait à Paris un ami, M. Jobé-Duval, qui parvint, en 1873, à le faire gracier, après deux ans de souffrances imméritées et sans nombre. Quand il sortit du ponton de Brest, des ordres sévères, des mesures de prudence presque tyranniques ne lui permirent pas de revoir de suite Paris, où sa femme et sa fille étaient restées. Il dut encore séjourner l’espace de deux années, par ordre du gouvernement, dans une ville de province. Il se réfugia alors à Saint-Brieuc, près de son frère.

À la suite de ces graves événements, ses maîtres, qui avaient toujours gardé à leur service sa femme chargée de son enfant, ne voulurent plus le reprendre. Ce fut pour lui un grand chagrin ; il lui en coûtait d’abandonner sa chère Butte Montmartre, ses jardins, ses vieux murs qui lui étaient devenus comme des amis et qu’il avait revus souvent en pensée là-bas, en exil. Il loua, rue Cortot, 12, une maisonnette située au fond d’un parc, qui vient d’être abattue récemment, et qui donnait sur la rue Saint-Vincent. Ses broyages recommencèrent, il reprit ses tournées ; mais tout avait changé : les paysages dévastés par l’invasion allemande n’attiraient plus les peintres. Certains, comme Cezanne, s’étaient enfuis ; d’autres avaient abandonné l’art, d’autres enfin avaient péri dans les rangs militaires. Il fallait donc chercher à nouveau une clientèle, et, pour cela, quitter décidément la Butte pour redescendre vers Paris. Justement la Maison Édouard abandonnait la rue Clauzel. Tanguy jugea bon de s’installer dans cette rue.

Vignon et Cezanne étaient les plus assidus, mais ils avaient tous deux le malheur de n’être point riches et, en outre, fallait faire des crédits illimités, gênants même ; les années s’écoulèrent. Guillaumin Pissarro, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Oller, Mesureur, Anquetin, Signac, De Lautrec et bien d’autres encore franchirent tour à tour le seuil de la petite boutique noire du numéro quatorze et y arborèrent leur œuvre simultanément.

Les mauvais traitements subis sur les pontons avaient achevé ce que l’instinct naturel et la raison éparse de la ville semaient dans l’esprit bon et rude de Julien Tanguy ; il était devenu une sorte de sage très révolté dans sa sagesse et très pondéré dans sa révolte ; la rencontre d’un art correspondant à ses éveils n’était pas de nature à le terrifier ; il s’associa à lui par affinité. D’ailleurs il aimait à causer de peinture, il détestait « les jus de chique », et il s’attendrissait à la fraîcheur et à la lumière des paysages nouveaux, unique joie de sa sombre échoppe ; puis il était le seul à Paris à posséder des toiles de Cezanne. Ce monopole lui valut presque une gloire dans la jeune école. On allait chez lui comme au musée pour voir les quelques études de l’artiste inconnu qui vivait à Aix, mécontent de son œuvre et du monde, et qui détruisait lui-même ces recherches, objet de l’admiration. Les magnifiques qualités de ce peintre véritable accentuaient encore leur originalité du caractère légendaire de leur auteur. Les membres de l’Institut, les critiques influents et les critiques réformateurs visitaient le modeste magasin de la rue Clauzel, devenu, à son insu, la fable de Paris et la conversation des ateliers. C’est que rien ne déconcertait comme ces toiles où les dons les plus éminents s’engloutissaient dans les naïvetés les plus enfantines ; les jeunes gens y sentaient le génie, les vieillards la folie du paradoxe ; les jaloux criaient à l’impuissance. Ainsi les opinions se partageaient et l’on allait de la discussion profonde à la raillerie amère, des injures aux hyperboles : Gauguin devant leur aspect de croûte lançait cette phrase : « Rien ne ressemble à une croûte comme un chef-d’œuvre. » Élémir Bourges s’écriait : « C’est de la peinture de vidangeur. » Alfred Stevens ne pouvait s’arrêter de rire, Vincent Van Gogh ne comprenait rien, Anquetin admirait, Jacques Blanche achetait.

§

Désormais la grande période de la vie de Julien Tanguy est commencée ; on brûle dans sa petite boutique les idoles de l’École des Beaux-Arts et des succès salonniers. Une secte péripatéticienne naît dans la peinture, et son Lycée est la rue Clauzel sans cesse retentissante de discussions ; ses membres arrivent par groupes, gesticulants ; on va voir ce musée « des horreurs » pour les uns, « de l’avenir » pour les autres. Dès la porte on était salué par le bon sourire socratique du prêtre du lieu, tandis que, muette et branlant sa tête incrédule d’oiseau déplumé, la mère Tanguy, qui songeait amèrement qu’il n’y avait rien pour la table et que l’on devait trois termes, semblait mépriser du haut de sa philosophie pratique tout ce monde « d’écervelés et de beaux parleurs ». Sur la demande des visiteurs, qui avaient d’abord parcouru du regard les nombreuses et incendiaires toiles tapissant les parois de l’endroit, le père Tanguy allait chercher les Cézannes. On le voyait disparaître dans une pièce obscure, derrière un galandage, pour revenir un instant après porteur d’un paquet de dimension restreinte et soigneusement ficelé ; sur ses lèvres épaisses flottait un mystérieux sourire, au fond de ses yeux brillait une émotion humide. Il ôtait fébrilement les ligatures, après avoir disposé le dos d’une chaise en chevalet, puis exhibait les œuvres, les unes après les autres, dans un religieux silence. Les visiteurs s’attardaient en remarques, découpaient du doigt des morceaux, s’extasiaient sur le ton, sur la matière, sur le style ; puis quand ils avaient fini, Tanguy reprenait la conversation et parlait de l’auteur.

« Le papa Cezanne, disait-il, n’est jamais content de ce qu’il fait, il lâche toujours avant que d’avoir terminé. Quand il déménage, il a soin d’oublier ses toiles dans la maison qu’il quitte ; quand il peint dehors, il les abandonne dans la campagne. » Puis il ajoutait : « Cezanne travaille très lentement, la moindre chose lui coûte beaucoup d’efforts, il n’y a pas de hasard dans ce qu’il fait. » Naturellement la curiosité des visiteurs le pressait de question. Alors Tanguy, prenant un air recueilli, disait : « Cezanne va au Louvre tous les matins. » Cela semblait paradoxal, mais c’était absolument vrai.

Outre les toiles de Cezanne, Tanguy en avait beaucoup de Vincent van Gogh. Ce dernier, dont il venait de faire la connaissance (1886), était l’hôte le plus assidu de sa boutique ; il y vivait presque. D’abord il avait vidé les casiers à couleurs de leurs tubes ; car il avait une méthode de travail fort dispendieuse, peignant avec le tube même, qu’il pressait à mesure qu’il se vidait, au lieu de se servir de brosses ; puis il s’était pris d’amitié pour ce brave homme du peuple qui se prêtait de si bonne foi à toutes les innovations, et qui avait le cœur, comme on le dit vulgairement mais si justement, sur la main. Aussi en peu de temps devinrent-ils de grands amis. Van Gogh, qui en tout était un apôtre (car il l’avait été d’abord du protestantisme), l’entraîna dans son propre mouvement, et lui définit nombre d’idées qui n’étaient dans son esprit qu’à l’état de confusion ou d’instinct ; puis il y avait le socialisme… Julien Tanguy, qui lisait assidûment le Cri du Peuple et l’Intransigeant, ayant pour doctrine l’unique amour des pauvres, concentrait son idéal sur un avenir de bonté et d’amour qui pencherait tous les êtres les uns vers les autres et détruirait les luttes individuelles de l’ambition, toujours si amères et si sanglantes. Vincent ne différait de cet idéal que par sa nature d’artiste, qui voulait faire de cette harmonie sociale une sorte de religion et d’esthétique. On trouvera dans ses lettres, publiées autrefois dans le Mercure, un grand nombre d’éclaircissements à ce sujet. Julien Tanguy fut séduit, j’en suis certain, beaucoup plus par le socialisme de Vincent que par sa peinture, qu’il vénérait cependant comme une sorte de manifestation sensible des espérances conçues. En attendant cette ère de félicité, tous deux étaient très pauvres, et tous deux donnaient ce qu’ils avaient, le peintre ses toiles, le marchand ses couleurs, son argent et sa table ; tantôt à des amis, tantôt à des ouvriers ; tantôt à des filles publiques, lesquelles, quant aux tableaux, allaient les vendre pour rien à des brocanteurs. Et tout cela était fait sans nul intérêt, pour des gens qu’ils ne connaissaient même pas. Ce fut vers cette époque que Vincent fréquenta une taverne qui avait nom « le Tambourin » et que tenait une fort belle Italienne, ancien modèle, étalant dans un comptoir bien à elle ses charmes sains et imposants. Il conduisait Tanguy dans cet établissement, ce qui donnait beaucoup d’inquiétudes à la brave mère Tanguy, qui ne pouvait s’imaginer les raisons innocentes et même enfantines de ses… escapades. Vincent, selon un contrat de quelques toiles par semaine, mangeait au « Tambourin » ; il avait fini par couvrir les grands murs du lieu de ses études. C’étaient, pour la plupart, des fleurs, dont il y avait d’excellentes. Cela dura quelques mois, puis l’établissement périclita, fut vendu, et toutes ces peintures, mises en tas, furent adjugées pour une somme dérisoire. Ce qu’il y a de certain, c’est que jamais personne ne connut comme Vincent la réprobation et la gêne, si ce n’est Tanguy ; mais chez ce dernier il n’y avait pas de sa faute, alors que Vincent, quoique soutenu par son frère, se dénuait volontairement.

Aussi lorsque les toiles s’accumulaient trop (et elles s’accumulaient rapidement, puisque Van Gogh en faisait jusqu’à trois par jour), fallait-il aller les vendre. Le peintre, les prenant sous son bras, les portait au premier brocanteur à des prix qui ne payaient même pas les matériaux employés. Un après-midi que Cezanne était venu chez Tanguy, Vincent, qui y était à déjeuner, le rencontra. Ils conversèrent ensemble et après avoir parlé de l’art en général, ils en arrivèrent à leurs idées particulières. Ce dernier ne crut pouvoir mieux expliquer les siennes qu’en montrant ses toiles à Cezanne et en lui demandant son avis. Il en fit voir de plusieurs sortes, des portraits, des natures mortes, des paysages. Cezanne, dont le caractère était timide, mais violent, après une inspection du tout, lui dit « Sincèrement, vous faites une peinture de fou ! »

C’étaient, au demeurant, deux natures absolument contraires, et en ce cas l’homme du Nord, le Hollandais, était aussi enthousiaste et ardent que l’homme du Midi, le provençal, était calme et pondéré. Dès lors, ils sentirent qu’ils ne s’entendraient jamais et ils ne se revirent point. Il faut que je dise ici que Vincent ne comprenait aucunement la manière de Cezanne et qu’il ne pouvait admettre qu’on la pût admirer ; il avait beau regarder ses toiles, il ne trouvait rien de ce qu’il voulait dans leurs tâtonnements.

C’est qu’à la vérité Cezanne était un technicien, épris seulement des qualités abstraites de la peinture, à la poursuite du mécanisme harmonieux de la couleur, et un styliste qui n’ambitionnait que certaines formules élégantes ; alors que Vincent l’envisageait comme un moyen d’expression spirituelle, comme une sorte de littérature écrivant par les couleurs et les lignes. Je ne crois pas utile d’ouvrir ici une longue parenthèse pour prouver qu’ils avaient tort tous deux, et que, pour être un maître, un artiste complet, il suffit de réunir ces deux choses qu’ils cherchaient à part.

La vie de Tanguy se serait écoulée fort paisiblement au milieu des visites de peintres, de critiques et d’amateurs, s’il avait vendu de temps à autre quelques-unes de ces œuvres qui excitaient la curiosité ; mais les admirateurs les plus passionnés étaient souvent les plus pauvres ; dès lors la misère continuait. La plupart des jeunes peintres qui se fournissaient chez lui le faisaient à crédit, et il fallait attendre la vente de quelqu’une de leurs études pour rentrer dans des avances illimitées. La clientèle payante était rare ; elle se composait pour la plupart d’amateurs fortunés qui jouaient à la peinture, utilisant leurs loisirs à la campagne ; aussi les termes dus s’accumulaient- ils, et les inquiétudes noircissaient-elles l’horizon ! En ces instants de crise, Tanguy, vieillissant et affecté d’une hernie, se mettait en campagne, quelques Cézannes sous le bras, et faisait à pied une vaste tournée chez ses amateurs, lesquels pour peu de chose achetaient ce que tant de jeunes gens auraient tout donné pour avoir, mais ceux-ci n’avaient que des dettes. Lassé, malade d’avoir trop marché, le brave homme revenait dans sa petite boutique et remettait à sa femme le maigre gain de la journée. Il avait vendu pour deux cents francs une œuvre qui se paie aujourd’hui près de vingt mille.

Mais il faut que je parle de la plus grande bonté de Tanguy, de celle qui était sa marque distinctive, et qui ne connaissait pas de bornes ; celle-ci, rien ne pouvait l’arrêter, ni la raison, ni la misère, et elle lui faisait trouver le moyen d’aider ceux qui manquaient de l’essentiel. Sa table était toujours ouverte à quiconque le venait voir, et il se serait cru humilié si on avait négligé de la partager ; s’il voyait un artiste qui, par timidité ou délicatesse, se gênait pour lui demander de la couleur, il lui ouvrait ses tiroirs et le priait de prendre tout ce qui lui plairait. J’en connais plus d’un à qui il fit même l’offre de ce qu’il avait dans sa poche. Un de mes amis, qui s’adonnait à la peinture malgré sa famille et qui était obligé de venir à pied à Paris, m’a raconté qu’il ne manquait jamais de le reconduire à la gare et de le remettre dans le train afin qu’il ne se fatiguât pas à retourner comme il était venu. Tanguy songeait si peu à lui-même qu’il donnait ainsi les quelques sous qu’il avait pour son propre usage. J’ai su de ses enfants qu’une fois, alors qu’il n’avait rien mangé de la veille et que son propriétaire le poursuivait par huissier, qu’il disait à un riche amateur acquéreur de quelques tubes qu’il voulait lui payer de suite : « Cela ne fait rien, ne vous dérangez pas, ce sera pour une autre fois. » Sa dignité n’acceptait pas un instant qu’on le supposât privé, et il se gardait bien d’en rien dire.

Ceux qui allaient chez lui n’en auraient, certes, jamais eu l’idée, si sa femme, qui avait la responsabilité de la table et de la maison, n’eût laissé couler devant eux quelques larmes et accusé le complet dénûment où ils se trouvaient. Ainsi disait-elle : « il ne se doute pas, voyez-vous, Monsieur, que demain nous allons être saisis ; il l’a oublié. Ah ! c’est une pauvre tête, allez, Monsieur, que le père Tanguy ! » Elle ne comprenait que les choses de l’instant et tout ce grand rêve de son mari lui importait peu.

Elle savait qu’il n’y a que deux choses certaines pour les pauvres gens : c’est qu’il faut payer sa nourriture et satisfaire à temps son propriétaire. Cependant, sitôt que Tanguy rentrait, elle se taisait, de crainte de lui faire de la peine, et de crainte aussi peut-être de le tirer de ces utopies qui lui ôtaient la vision malheureuse du présent et par anticipation lui procuraient la jouissance idéale des choses qui n’auront jamais lieu. Il y avait dans la boutique de Tanguy à cette époque (nous sommes toujours entre 1886 et 1888) une grande toile fort encombrante de Cezanne, qui représentait un de ses amis Achille Empéreire. Cette toile avait été envoyée au Salon, puis refusée. Cezanne, désireux de ne plus la revoir, l’avait abandonnée. Ce ne fut qu’après dix années que Tanguy put obtenir de lui la permission de la retirer du Garde- Meuble où elle avait été déposée d’urgence, m’avait logée dans sa demeure exiguë pour la soustraire à la curiosité ; mais il ne la cacha pas si étroitement qu’un de mes amis ne la pût découvrir et ne la tirât au jour. C’était là une manière de Cezanne absolument inconnue, qui ne ressemblait en rien aux petits tableaux que Tanguy montrait généralement ; c’était le Cezanne d’autrefois, procédant, largement et en pleine pâte, avec des épaisseurs semblables à du bas-relief et un clair-obscur violent à l’instar des Espagnols. L’outrance des formes, leur grossissement faisaient penser à Daumier, sans toutefois que l’on pût en rien inférer d’une influence.

Tanguy, dans un moment de détresse, fut obligé de se défaire de cette œuvre importante dont j’ai plus longuement parlé dans mes « Souvenirs sur Paul Cezanne ».

Mais des changements eurent lieu. Julien Tanguy quitta sa boutique du 14 pour traverser la rue et s’établir en face, un peu plus grandement et un peu plus clairement. Un des jeunes peintres qui fréquentaient chez lui jugea bon de la distinguer de ses voisines en la peignant lui-même en bleu d’outremer et en écrivant en jaune sur les vitres de la porte :

TANGUY

À vrai dire ce domicile ne valait guère mieux que le précédent, à part le magasin, qui était d’un meilleur éclairage ; l’obscurité régnait, comme dans l’autre, dans toute l’arrière-boutique où il y avait encore moins de place pour se loger. La chambre de Tanguy était en même temps son atelier ; son lit était auprès de sa pierre à broyer et de ses molettes ; les flacons contenant les poudres juchaient sur une planche, au-dessus, ainsi que les toiles blanches et celles peintes par Cezanne. Ce long boyau formait un corridor, que rétrécissait le lit et qu’éclairait d’un jour triste de cave une fenêtre percée sur la cour. D’autres inconvénients concouraient à rendre le lieu incommode et étroit ; on avait dû couper la boutique en deux par une cloison, afin de se ménager un emplacement où l’on pût manger, et cette cloison, munie de vitres, ne pouvait laisser passer la lumière, tant elle était couverte de toiles. C’était dans ce logis que Tanguy devait finir son existence incertaine.

Vincent était parti pour Arles, et Tanguy se trouvait seul, visité seulement de temps à autre par les mêmes clients. La belle Italienne du « Tambourin » tomba dans une grande gêne, alors on la recueillit, ce qui donna lieu à bien des médisances, quoiqu’il n’y eût là qu’un mouvement très généreux. Souvent à l’heure du repas un inconnu, pauvre diable en haillons, mendiant ou inventeur malheureux, surgissait de l’arrière-boutique ; et sa mine farouche ne semblait pas du tout dans sa patrie parmi ces toiles singulières qu’il regardait avec méfiance. Parfois c’était un pauvre qui avait entr’ouvert la porte pour demander la charité ou un voisin pris au dépourvu. L’inquiétude de Tanguy pour ces infortunés devenait un véritable cauchemar, il en parlait les larmes aux yeux et ne savait que machiner pour les mettre de suite à l’abri des nécessités ; ce qu’il y avait de plus étrange, c’est que jamais il ne songeait à sa propre misère. Il vivait pour ainsi dire heureux dans sa générosité ; il était comme transfiguré par ses élans cordiaux et fraternels ; son visage s’éclairait d’une bonté presque surnaturelle, qui donnait de la beauté à sa grosse figure de philosophe plébéien.

Certes il fut trompé plus d’une fois ; beaucoup de gens auxquels il donna sa confiance ne le payèrent jamais de retour. Pour certains esprits ces bontés-là ne sont que des faiblesses et ces générosités des naïvetés à exploiter. Tanguy supporta stoïquement les méfaits de cette race malhonnête et méchante, il ne s’en plaignit pas, jamais même il n’accusa qui que ce fût d’ingratitude ; il abondait au contraire en excuses toutes faites. Je ne lui ai jamais entendu dire de mal de personne.

Les années s’écoulaient monotones, n’amenant pas un grand changement dans la vie de Julien Tanguy, qui vieillissait, cela était certain, c’était même ce qu’il y avait de plus certain. Par moment on savait par les journaux que les impressionnistes, ceux que l’on avait connus autrefois, et que l’on ne voyait plus guère depuis que Durand Ruel les menait à la gloire, montaient. Monet atteignait à la réputation, Renoir le suivait, puis c’étaient Sisley, Pissarro, Berthe Morizot, etc. Que de satisfactions, qui donnaient des raisons de croire ! Seul Cezanne restait obstinément dans l’ombre, mécontent de son œuvre, oublié par ses anciens amis, négligé des marchands. Quant à Vincent, on ne cessait de travailler pour lui dans la petite boutique de la rue Clauzel. Les commandes arrivaient très pressées : il fallait de suite de la toile, des mètres de toile, des tubes en quantité. Séduit par le midi, il travaillait furieusement « en plein mistral », comme il l’écrivait lui-même. Son frère Théodore accourait à tout instant chercher les choses demandées, les expédiait, ou apportait de fabuleux rouleaux nouvellement reçus qu’il fallait étendre sans retard sur châssis. Ah c’était une rude pratique que Van Gogh ! D’ailleurs il n’était pas exigeant, il voulait que la couleur fût à peine broyée — presque en grains, — que la préparation des toiles fût légère et leur qualité plutôt grossière. On se réjouissait de tant de fertilité et de tant d’envois qui apportaient jusqu’au fond d’une obscure boutique de Paris le soleil méridional, lorsque, subitement, on apprit que Vincent était devenu fou. Il avait eu un accès violent dans lequel il s’était coupé l’oreille et avait failli mourir d’hémorragie. Tout ce drame avait ramené à Paris Paul Gauguin qui vivait alors en communauté avec Van Gogh à Arles. Tanguy fut fort affecté de cette nouvelle, car il portait une sincère amitié à Vincent. On sut peu à peu qu’il se remettait, et que, malgré son internat à Saint-Rémy, dans une maison de santé, il demandait des couleurs et des toiles.

On fit de nouveaux envois, et le dortoir où on le tenait encore et les portraits de ses compagnons et, plus tard, le jardin où on le laissa se promener renseignèrent sur sa nouvelle existence. Enfin il revint ; mais un nuage sinistre planait sur son front. Il s’installa aux environs de Paris, à Auvers. Après quelques mois de séjour, par une belle après-midi d’été, il alla se tuer derrière le château du pays. Mort mystérieuse qui mit en deuil tous les amis connus et inconnus de Vincent et qui restera toujours dans leur esprit comme une surprise des plus douloureuses.

Tanguy courut à Auvers veiller Vincent avec son frère Théodore et le docteur Gachet (un ami du peintre), qui habitait le village et qui avait été requis après l’accident ; mais la mort, inévitable, n’était qu’une question d’heures. Le coup de révolver que Van Gogh s’était tiré n’avait pas pris la direction du cœur, mais avait tourné sur une côte pour aller perdre sa balle dans le ventre, en un endroit où toute extraction était impossible. Tanguy pleura. Ceux qui arrivèrent les premiers pour l’enterrement trouvèrent l’humble marchand et un ami fidèle du mort entourant sa bière des toiles récemment peintes. Le deuil s’installa rue Clauzel. Théodore Van Gogh fut à son tour frappé, et on dut bientôt l’emmener en Hollande. Les visites des deux frères manquaient et l’on tombait à cette monotonie du silence qui semble sortir des tombeaux. Enfin, on apprit la mort de Théodore et le départ de sa femme pour la Hollande. Désormais la solitude s’agrandissait, faisant sentir aux Tanguy les amertumes de la vieillesse et de l’abandon. Malgré le succès des artistes connus autrefois, la gêne s’acharnait sur ces deux époux qui étaient devenus deux bons vieux. Octave Mirbeau, qui fit paraître au Journal, en février 1894, un émouvant article sur « le père Tanguy », lors de son décès, disait : « Les plus fortes joies de son existence furent le succès de ses peintres familiers ; à mesure que chacun d’eux s’élevait, on eût dit que c’était sa fortune à lui qui se bâtissait. Et pourtant il savait bien que les grands marchands avec lesquels il ne pouvait lutter allaient accaparer leurs œuvres qui peu à peu disparaîtraient de son humble devanture. Mais le père Tanguy ne connut jamais l’égoïsme, jamais l’idée d’un lucre quelconque ne souilla la fidélité de son enthousiasme et la bonté de son cœur en qui le dévouement devenait inaltérable ! » Voilà qui est bien dit, je ne regrette que la première phrase, qui effleure Tanguy d’un soupçon que celui qui l’a bien connu ne pourra jamais accepter. Ce que Tanguy aimait dans les artistes et dans leurs succès, ce n’était pas la gloire, la gloriole comme il disait, mais eux-mêmes et l’affection qu’il leur avait consacrée. Au demeurant, il estimait bien plus en eux les qualités du caractère que le talent ; mais comme, par une coïncidence naturelle, la plupart des hommes supérieurs dans l’art ou quelque autre branche des connaissances humaines se recommandent par la droiture de leurs sentiments et la générosité de leurs manières, il se produisit, ainsi, qu’en s’entourant de ceux vers lesquels se portait naturellement sa sympathie Tanguy se trouva être le point central d’un noyau de gens de valeur. J’emprunte à Octave Mirbeau, qui fut l’historien des derniers instants de Tanguy, sa fin stoïque et brave :

« Depuis quelque temps, il souffrait d’un cancer à l’estomac. Il fut obligé de s’aliter. La douleur, parfois, lui arrachait des cris : il ne pouvait dormir. Sa pauvre femme s’évertuait à le soulager, passait ses nuits à le consoler, à inventer mille remèdes pour calmer son mal…

« — Ma femme, dit-il un jour… ça ne peut pas durer comme ça !… Tu te fatigues trop… Il vaudrait mieux que j’aille à l’hôpital.

« — T’en aller d’ici !… Jamais !… Je ne veux pas !… Je veux te soigner.

« — Non, non, tu te fatigues trop… Et je vois bien que tu tomberas malade à ton tour.

« Il insista tellement qu’on fut bien forcé de le conduire à l’hôpital.

« Mais le pauvre père Tanguy s’y trouva bien vite dépaysé, sans une affection près de lui. Les médecins passaient devant son lit, indifférents, ils savaient que son mal était incurable et qu’il n’y avait pas lieu de faire, pour lui, des expériences amusantes. Et il pleurait, de se voir dans ces grandes salles tristes.

« Un jour il dit : « Je m’ennuie trop… ici… Je ne veux pas mourir ici… Je veux mourir chez moi, près de ma femme, au milieu de mes toiles… »

« On le ramena, sur un brancard, dans sa petite maison, et il expira près de ses molettes et de sa pierre à broyer. Le lendemain on apprenait par les journaux qu’un marchand de couleurs demeurant rue Clauzel et connu familièrement sous le nom de « père Tanguy » était mort.

« L’histoire de son humble et honnête vie est inséparable de l’histoire du groupe impressionniste, disait Octave Mirbeau (1), et lorsque cette histoire se fera le père Tanguy aura sa place. »

(1) Ce fut aussi Octave Mirbeau qui eut la généreuse idée de venir en aide à la veuve en organisant une vente à l’Hôtel Drouot. Cette vente rapporta quinze mille francs, qui furent, tous frais enlevés. réduits à dix mille, et avec lesquels vécut la mère Tanguy. Elle se retira, seule dans une petite chambre, au dix, rue Cortot, en cette même maison qu’elle avait habitée en arrivant à Paris. Ce fut là qu’elle mourut.

Voici les noms des quelques artistes qui répondirent par l’envoi d’une œuvre à l’initiative d’Octave Mirbeau : Cazin, Guillemet, Gyp, Lauth, Luce, Maufra, Monet, Nozal, Barillet, Peduzi, Petitjean, Pissarro (Félix, Lucien et Georges), Rochegrosse, Signac, Sisley, Vauthier, Carrier-Belleuse, Dagnaux, Léandre, Berthe Morisot, Renoir, Benner, Bergerat, Béthune, Dauphine (Jane et Madeleine), de Lambert, Jongkind (offert par M. Portier), Prouvé, Raffaelli, Schuller, Angrand, Detaille. Filiger, Grevidois, Moutte, Puvis de Chavannes, Roll, Mary Cassatt, Duez, Helleu, Jeanniot, Séguin, Rodin. Comme on le voit, sans aucune distinction d’école, un général hommage de sympathie fut décerné à Julien Tanguy. (J’omets les détails de l’enterrement, où se coudoyèrent des gens du monde, des arts et de la littérature.)

La vente eut le tort de comprendre, outre les dons, les œuvres d’artistes trop jeunes ou encore inconnus, qui étaient restées dans la boutique de la rue Clauzel ; elles ne furent pas vendues mais données ; un Dubois-Pillet fit 14 francs, un d’Espagnat 12 fr., un Seurat 50 fr., un Vignon 22 fr., un Vincent 30 fr. Les œuvres de Cezanne furent dans le même cas. Voici les prix :

Les Dunes 95 fr., Cour de village 215 fr., Pont 170 fr., Ferme 45 fr., Village 103 fr., Village 175 fr. Il y avait six toiles de Gauguin dont aucune ne dépassa 100 fr. Quatre de Guillaumin qui flottèrent entre 80 et 160. Seul Monet (3.000 fr.), et Cazin (2.900 fr.) se vendirent honorablement. Deux Sisley firent 370 fr. les deux.

Quelque temps après, à la vente Blot, les Cézannes atteignaient 6.000 fr., et les Sisley ;4.000. On sait à quel taux montèrent depuis beaucoup d’autres toiles. Tels sont les jeux de la banque picturale et de la réputation !

Je ne crois pas que ce soit dans le groupe impressionniste qu’il doive figurer, mais dans celui du symbolisme. On a dit de cette catégorie de peintres qu’elle avait formé l’École de Pont- Aven, c’est possible, puisque le hasard les a souvent réunis sur ce point de la France ; mais par les leçons qu’ils y prirent, la petite boutique de la rue Clauzel me semble le vrai lieu de leur naissance. La preuve la plus évidente est celle-ci : tous se réclament de Cezanne (Gauguin lui-même n’en fut-il pas l’élève ?) et Cezanne n’était alors visible que là.

C’est Tanguy qui a eu l’honneur de produire au jour et de faire connaître Cezanne, car de tous les impressionnistes il était le plus oublié et le plus désireux de l’être. Contre les couleurs qu’il lui fournissait, Tanguy se payait en natures-mortes et en paysages. Combien n’a-t-il pas sauvé de toiles ainsi qui eussent péri dans les colères de l’artiste contre lui-même ! Si l’on doit regretter quelque chose, c’est qu’il ait apporté trop de discrétion à en prendre autant qu’il eût fallu pour garantir leur destruction. Ainsi c’est dans l’école dite de Pont-Aven que je veux faire figurer Tanguy, parce que cette école se doit toute à la contemplation des toiles de Cezanne, et-que de Gauguin à Sérusier il n’y a pas un seul symboliste qui n’ait fait son pèlerinage rue Clauzel. On vit à cette devanture pendant assez longtemps le dessin d’un danois (Willumsen) représentant une femme enceinte avec je ne sais quelle inscription dessous qui signifiait que bientôt naîtrait de ce ventre enflé un enfant dont beaucoup seraient surpris. Il me semble que cette femme n’est autre que la modeste boutique du bon et franc père Tanguy.

§

Vincent a fait un portrait de Tanguy vers 1886. Il l’a représenté assis dans une salle tapissée de crépons japonais, coiffé d’un grand chapeau de planteur et symétriquement de face comme un Bouddha. Je ne sais si je suis bien renseigné, mais cette toile, qui a figuré à une exposition récente chez Bernheim, serait la propriété de Rodin. Van Gogh y a fort bien exprimé la placidité, le stoïcisme, la sûreté cordiale que la droiture du caractère de Tanguy lui assurait ; car quoiqu’il eût gardé en apparence de la rudesse de son granit natal, il n’était que délicatesse et que douceur. Le nez, comme celui de Socrate, était très épaté. Les yeux, petits et sans malice, étaient pleins d’émotion. Le crâne avait une tendance vers en haut ; le bas du visage était court et rond. Il avait une taille moyenne et les membres forts d’un travailleur. Quand il vous parlait, il se courbait un peu sur lui-même et se frottait les mains. Sa démarche était précautionneuse et un peu craintive, comme celle d’un homme qui ne se meut que dans une région intérieure. Il réalisait l’humilité dans ce que les saints ont pu lui demander de perfectionnements pour l’homme, et quiconque lui parlait lui semblait toujours plus grand que lui-même. Celui qui l’eût rencontré aurait pensé de suite qu’il devait être un brave homme, car cela était écrit dans toute sa personne, mais les abîmes de son cœur étaient ce qu’il avait de plus inconnu et de plus profond.

Son œuvre, qui fut importante en ce qu’elle a souvent consisté à mettre avec douceur, et presque sans qu’ils s’en aperçussent, sous la main des artistes (dont il fut un peu le père), les matériaux de leur production, se résume tout entière en un mouvement de bonté infinie, et nous voyons que cette bonté trouva en elle-même sa récompense en s’ouvrant inconsciemment le chemin de la gloire.

ÉMILE BERNARD.

Octobre 1908 » »

Bernard Émile, « Julien Tanguy dit le « père Tanguy » », Mercure de France, volume LXXVI, n° 276, 16 décembre 1908, p. 600-616.

R. G. [Rémy de Gourmont], « Choses d’art », Mercure de France, tome X, n° 51, mars 1894, p. 287 :

« Au commencement de ce mois est mort un marchand de tableaux dont le nom restera lié à l’histoire de l’école impressionniste – symboliste ; on l’appelait familièrement le père Tanguy. C’est dans sa petite boutique de la rue Clauzel que se vendirent d’abord Claude Monet, Pissarro, Cezanne, van Gogh, Gauguin, Filiger, et bien d’autres, qui sont ou seront illustres. C’était un marchand intelligent, ― mais trop honnête pour faire fortune. Comme il aimait « ses peintres » ! Il pleurait en parlant de Vincent van Gogh. Le père Tanguy est regretté de tous ceux qui l’ont connu.

R. G. »

Bernard Émile, « Notes sur l’école dite de Pont-Aven », Mercure de France, tome XLVIII, n° 167, novembre 1903, p. 675-682, p. 676-678 :

« PAUL CÉZANNE

En 1887, nous perfectionnons le cloisonnisme sous l’influence de Paul Cezanne ; nous avions rencontré la vraie peinture. Anquetin remonta vers les grands maîtres. Je restai fidèle à Cezanne. […]

LA BOUTIQUE DU PÈRE TANGUY

Le lieu où nous allions voir les Cezanne était situé rue Clauzel (l’école dite de Pont-Aven serait plus justement nommée l’école de la rue Clauzel), un vieux Breton, marchand de couleurs, le tenait : il se nommait Julien Tanguy, ou, plus familièrement, le père Tanguy (sa bonté pour les jeunes était paternelle en effet). Cette modeste boutique exerça un bien grand empire sur la génération actuelle. Appelé à rendre service au bon vieillard armoricain, je l’avais peinte en bleu pour la discerner de ses voisines mercantiles. C’est dans son antre obscur que, près de vingt ans durant, incendièrent, à feu couvert, les Cezanne, et que le tout-Paris des artistes et des amateurs alla les voir. Dresser la liste de ses visiteurs serait écrire l’histoire de l’art présent. C’est là que je me liai avec Van Gogh, qui avait demandé à me connaître, et avec Maurice Denis. »

Rewald John, Cezanne, Paris, Flammarion, 2011, 1re édition 1986, 285 pages, p. 205 :

« Un critique américain, qui y accompagna quelques peintres en 1892, raconta ensuite : « Le père Tanguy est un homme d’un certain âge, petit et trapu, à la barbe grisonnante et aux grands yeux bleu foncé rayonnants. Il a une drôle de façon de regarder d’abord ses tableaux avec toute la tendresse affectueuse d’une mère, puis de vous regarder par-dessus ses lunettes comme pour vous supplier d’admirer ses enfants chéris […]. Je n’ai pu m’empêcher de penser, indépendamment de toutes mes opinions personnelles, qu’un mouvement artistique capable d’inspirer une telle vénération devait avoir une signification plus profonde que le simple engouement d’une coterie. » »

Denis Maurice, « L’époque du symbolisme », Gazette des beaux-arts, 76e année, 6e période, tome XI, mars 1934, p. 165-179, citation p. 166-168 :

« Un autre souvenir resté vivant c’est, à la veille d’une exposition des Indépendants, la calme rue Clauzel et la boutique peinte en bleu du père Tanguy. On entend des blanchisseuses qui roucoulent la Chanson des Blés d’Or :

Ah ! quand le rossignol viendra chanter encore,

et le martellement grêle des sabots des chevaux de fiacre, peu nombreux, dans le silence de ce quartier mal fréquenté. Nos toiles attendent sur le trottoir la charrette à bras qui les portera au Pavillon de la Ville de Paris, sur le Cours la Reine. Mais le vieillard que Van Gogh a peint, avec son air bon et buté, sous le chapeau de paille, montre à l’intérieur de son petit magasin les soleils de Vincent, les grandes natures mortes de Cezanne, ses paysages, son portrait d’Emperère, et la Femme du Vidangeur, aujourd’hui perdue. Il y a encore de nombreux Bernard, et Vollard y va venir acheter un de mes premiers tableaux. C’est ici le Salon Carré du maître d’Aix, le seul lieu de Paris, puisque Durand-Ruel n’en « tient pas », où l’on puisse voir ses œuvres absurdes et splendides. Absurdes encore pour nous, car elles sont trop riches pour être aisément intelligibles. Le prodigieux original travaille dans la solitude : il est en train de révolutionner l’art de son temps et l’art universel. Tanguy parlait de M. Cezanne avec mystère. Gauguin et Bernard le connaissaient. Mais il fuyait Paris. Existait-il vraiment ? N’était-ce pas un mythe ? Tanguy savait, lui, que Cezanne était le grand maître, l’homme de génie de la nouvelle peinture. Aussi attribuait-il une grosse valeur à ses toiles : il en demandait jusqu’à 300 francs ! »

Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 35-36 :

« Avant lui, un vieux marchand de couleurs, le père Tanguy s’était intéressé à la peinture nouvelle, au point de faire crédit aux peintres qui peignaient « clair ».

Ce brave homme arrêté, par erreur, comme insurgé au cours des dernières journées de la Commune, au risque d’être fusillé, avait fini de très bonne foi par se croire un révolutionnaire. Épargné, il ne savait pourquoi, et devenu plus tard marchand de couleurs, il protégeait les peintres novateurs dans lesquels il se plaisait à voir des révoltés comme lui. J’ajouterai qu’il faisait également crédit à ceux qui peignaient noir, à la condition toutefois qu’ils se fissent remarquer par la régularité de leur vie, comme, par exemple, ne pas aller au café et ne pas jouer aux courses. Car ce communard par persuasion était le plus bourgeois des hommes, et rien n’aurait pu lui enlever cette idée qu’avec de la conduite, un peintre devait fatalement « arriver ». Et si, à son métier, le père Tanguy ne s’enrichissait guère, du moins il s’était acquis l’estime des artistes. Émile Bernard lui révéla, Cezanne, et Van Gogh. Celui-ci fit plusieurs portraits de Tanguy, dont un, presque grandeur nature, où il est représenté assis. Cette toile est aujourd’hui au musée Rodin. Quand on la lui marchandait, le père Tanguy en demandait froidement cinq cents francs et, si on se récriait devant 1’« énormité » du prix, il ajoutait : « C’est que je ne tiens pas à vendre mon portrait. » Et, en effet, la toile demeura chez lui jusqu’à la fin de sa vie ; après sa mort, Rodin en fit l’acquisition. »

Jourdain Francis, « À propos de Vincent Van Gogh », Arts de France, revue mensuelle des arts plastiques, 1947, n° 11, p. 7-18, p. 8, 10 :

« Le père Tanguy — gros traits, gros pif, doux yeux clairs — était d’une laideur attendrissante. Il était bon. Il était pauvre : le boulanger n’est pas si sot que d’accepter, en échange de son pain doré, des croûtes signées Cezanne, Gauguin, Van Gogh. Ah ! s’il n’avait pas été si pressé d’aller manger les pissenlits par la racine, s’il avait attendu quelques années encore que fussent enfin découverts « ces messieurs » — comme il disait avec une vénération bien trop affectueuse pour qu’on y puisse déceler la moindre trace de servilité — Tanguy eût fini dans la peau d’un millionnaire. Encore n’est-ce pas bien sûr. […]

J’ai été parmi les plus assidus des habitués de la rue Clauzel et assurément — avec Fargue — le plus jeune. Un jour, c’est à l’hôpital que j’allai voir mon vieil ami. Qu’il était jaune et que sa bonne figure était creuse ! Il se remit, cependant, revint broyer un peu de couleurs, très peu, et en vendre moins encore. Quelques mois durant, il put continuer à contempler silencieusement le trésor qui faisait sa fierté et sa misère, les mains dans les poches de son tablier bleu de jardinier, ne se plaignant pas, attendant sagement la mort. Elle arriva. Nous n’étions pas dix à l’enterrement. Quelques jours plus tard, je retournai rue Clauzel et la fille de celui qui venait de partir si discrètement cousait dans la petite boutique déserte. Nous parlâmes de l’absent ; elle en vint vite à évoquer la misère humaine et l’injustice divine. Il y avait dans ses propos beaucoup de tristesse et un peu d’amertume. Elle ne pensait que tout fût pour le mieux dans le meilleur des mondes habités… « Ah ! s’il y avait là-haut quelqu’un d’un peu capable… » Elle levait les yeux vers le plafond. Mais c’est le ciel vide qu’elle me montrait. »

8 février

Mme veuve Tanguy informe Dries Bonger du décès de son mari :

« Paris le 8 Fevrier 1894

Mon cher Mr. Bonger,

Je vous écrit cette lettre pour vous apprendre le malheur qui vient de marriver car je viens de perdre mon pauvre mari nous lavons mis en terre mercredi 7 Courant Je vous dirai quil etaient rentré a l’hopital de la riboisière le 9 janvier et il en est sortie le 5 février Pour venir rendre son dernier soupir chez lui la meme maladie que l’annee dernière cétaient déclaré et notre medecin ne pouvant pas ce charger de le soigner Comme l’année dernière vue que cétaient la faire de la chirurgie il le fit transporter a l’hopital en lui disant quil fallait probablement subir une opérations et que ce netait pas chez nous que lon pourrai lui faire mais lon ne nous disaient pas ce quil avait, ils nous lont gardé juste 4 semaine il ne lui ont rien fait dutout lennuie la gagné et il a voulu absolument revenir a la maison et c’est au bout de ce temps que le chirurgien en chef en lui disant que mon mari voulait absolument revenir qui nous a dit vous pouvez lemmener chez vous il ny a rien a faire il avait une tumeur dans laine et sa gagne le ventre il était trop agé pour subir une opérations il a éte six semaine sans manger rien du tout il ne prenait quun peu de bouillon et de lait ah le pauvre père tanguy il a bien souffert il étaient devenu a rien du tout mais mon cher Monsieur Bonger nous somme heureux tous les trois de la voir vue mourir chez nous il nous disaient qui ne voulait pas mourir a l’hopital. Quant au reste Monsieur Bonger vous connaissez ma situations depuis longtemps tant qua vos tableaux ils sont a la maison jusqu’au mois d’octobre Si mes enfants ne continue pas le commerce Je vous dirai que nous navons pas vandu d’autre tableaux. Nous esperons avoir votre visite au beaux temps prochain cher monsieur veuillez avoir l’obligeance de présenter tout nos respect a votre Dame de notre part ainsi qua Madame Vanghog.

Monsieur je sais que vous avez la liste de vos tableaux chez vous tant qua nous je ne sais si nous avons le double je ne m’en suis pas encore occupé.

Recevez Monsieur mes sincere Salutations

femme Vve Tanguy

mes enfants se joignent amoi pour vous offrir toute leur reconnaissance et amitié. »Lettre de Mme Vve Tanguy à Dries Bonger, 8 février 1894 ; Amsterdam, Van Gogh Museum, inventaire n° b1447V/1973 ; Tralbaut Mark Edo, « André Bonger, l’ami des frères van Gogh », (Anvers), Van Goghiana, I, sans date (1973 ?), p. 5-54, cité p. 34-35.

Quand la veuve parle de « ses » enfants, il s’agit de sa fille unique Mathilde Chenu et son mari Onésime Chenu.

Vers le 10-12 février

Dans une lettre à Maxime Maufra, Mirbeau trouve excellente l’idée d’une vente au bénéfice de la veuve Tanguy, d’autant que lui-même l’avait eue aussi :

« Cher Monsieur,

Votre idée est excellente, et je la trouve d’autant plus excellente que je l’avais eue aussi, et que ma femme an a parlé à la mère Tanguy.

Je crois qu’il vaudrait mieux que cette vente eût lieu chez Georges Petit, qui est tout disposé à la faire, car il a une clientèle plus nombreuse et plus riche, et il s’agit n’est-ce pas, de trouver le plus d’argent possible.

Du reste, nous en reparlerons. Il n’y a pas péril en la demeure. Il faut même, en ce moment, ne pas parler du tout de cette vente, avant qu’une question qui embête beaucoup la mère Tanguy, une question de propriétaire, soit réglée. J’écris d’ailleurs à ce propriétaire une lettre qui, je l’espère, va le faire réfléchir et l’amener là où nous voulons qu’il vienne.

À bientôt, donc, cher Monsieur, et croyez à ma vive sympathie.

Octave Mirbeau »Lettre d’Octave Mirbeau à Maxime Maufra, vers le 10-12 février 1894 ; Archives Yves Maufra ; Octave Mirbeau. Correspondance générale, édition établie, présentée et annotée par Pierre Michel avec l’aide de Jean-François Nivet, Lausanne, L’Âge d’homme, 2005, tome II, 969 pages, lettre n° 1221, p. 831.

13 février

Article de Mirbeau, dans L’Écho de Paris, qui rend hommage à Tanguy.

« […] Je me rappelle cette scène, chez le père Tanguy, quelques jours après la mort si tragique, si douloureuse, de Van Gogh [29 juillet 1890], que le bonhomme appelait familièrement Vincent, comme l’appelaient ses amis. Et je revois, avec un serrement de cœur, sous le béret bleu qui l’abritait, la figure si fine, si enthousiaste, si brave, de ce vieillard, qui fut, je crois bien, le plus brave homme de ce temps.

Pauvre père Tanguy ! Lui aussi vient de mourir ! Que ces quelques lignes soient sur sa tombe comme une fleur de souvenir !

L’histoire de son humble et honnête vie est inséparable de l’histoire du groupe impressionniste, lequel a donné les plus beaux peintres, les plus admirables artistes à l’art contemporain et, lorsque cette histoire se fera, le père Tanguy y aura sa place.

Il était établi marchand de couleurs rue Clauzel, dans une toute petite boutique que connaissaient bien les flâneurs en quête de curiosités parisiennes. À la devanture on voyait des Cezanne, des Van Gogh, des Gauguin ; autrefois, il y a déjà longtemps, des Claude Monet, des Pissarro, des Renoir.

Il vendait des couleurs aux artistes, ou plutôt il les échangeait contre des toiles. Il n’en était pas toujours le bon marchand, car il était difficile, aux époques dont je parle, de se débarrasser d’une toile qu’on couvre d’or aujourd’hui. Mais le père Tanguy n’était pas exigeant ; sa vie était d’une sobriété exemplaire. Il avait réduit ses besoins et ceux de son ménage, au minimum du nécessaire.

Sa joie était de vivre parmi ces toiles, et il s’exaltait à les regarder. Il aimait ses peintres comme ses enfants et l’on eût été mal venu à contester leur talent. Il en voulut beaucoup à Zola de n’avoir pas été juste pour eux dans son roman de L’Œuvre.

― Ce n’est pas bien ! ce n’est pas bien ! disait-il souvent. Jamais je n’aurais cru ça de M. Zola, qui est un si brave homme et qui était l’ami de ces messieurs ! Il ne les a pas compris ! Et c’est un grand malheur !

Rien n’existait pour le père Tanguy en dehors de « ces messieurs ». Jamais l’idée de regarder d’autres tableaux que les leurs ne lui fût venue. Il vivait dans un rêve d’enthousiasme perpétuel. […] »Mirbeau Octave, L’Écho de Paris, journal politique et littéraire du matin, 11e année, n° 3550, mardi 13 février 1894, p. 1.

17 février

Gauguin demande à son beau-frère Edvard Brandes de lui racheter les Pissarro et les Cezanne que sa femme Mette lui avait vendus :

« 17 fev. 94

Cher Monsieur

Ce que je vais vous demander va vous paraître bien étrange, mais vous connaissez quels sont les caprices des Artistes.

Aujourd’hui que je puis le faire quelques je désire avoir encore une fois quelques tableaux que vous avez acheté à Mette. Os, comme vous l’avez fait pour lui rendre service j’espère que ma demande vous paraîtra naturelle. Il est juste pourtant que vous y trouviez bénéfice.

Voici donc ce que je vous propose.

De la collection je voudrais avoir les Pissarro et les Cezanne. Je vous les racheterais aux prix que vous les avez payés, plus naturellement l’interêt couru. Il vous resterait donc Degas Manet, Guillaumin, Lewis Brown etc. et sur ceux là vous êtes aujourd’hui largement couvert de vos frais et en benefice ―

Veuillez donc être assez aimable pour me répondre en me fixant le prix total avec la nomenclature de ce que vous pouvez me recéder. Soyez assuré que je vous enverrai immédiatement les fonds ―

Avec mes remerciements anticipés, agréer Monsieur l’expression de mes meilleurs sentiments.

Paul Gauguin 6 Rue Vercingétorix »Bodelsen Merete, Gauguin og impressionisterne, Kunstforeningen, 1968, Copenhague, 196 pages, reproduit p. 56-57.

Brandes répondra :

« Monsieur,

J’ai pendant les dix dernières années acheté à Mette des tableaux pour une somme d’environ 10.000 f. Ça forme maintenant une toute petite collection, que j’aime. Je n’ai pas la moindre envie de me débarrasser de quelques pièces. Je comprends très bien votre caprice d’artiste mais vous aussi comprendrez que vous me demandez vraiment trop

Brandes »Lettre de Brandes à Gauguin, non datée ; Paris, Bibliothèque d’Art et d’Archéologie ; Bodelsen Merete, Gauguin og impressionisterne, Kunstforeningen, 1968, Copenhague, 196 pages, p. 58.

Gauguin répondra :

« Monsieur,

Veuillez excuser l’inopportunité de ma demande. J’avais pensé à tort (maintenant je le conviens) que par simple bienveillance pour rendre service à Mette, vous aviez acheté des toiles fort embarrassantes et à l’époque très discréditées toutes œuvres folles prêtes à être rendues quand les temps meilleurs arriveraient. Je vous le répète, mon intention était bonne celle de vous débarrasser. Il n’en est rien, vous aimez votre collection, vous en sentez toute la valeur — intellectuelle. Je ne puis que vous en féliciter en artiste et vous prie Monsieur d’agréer etc. »Lettre de Gauguin à Brandes, non datée ; Paris, Bibliothèque d’Art et d’Archéologie ; Bodelsen Merete, Gauguin og impressionisterne, Kunstforeningen, 1968, Copenhague, 196 pages, p. 58.

20 février

Lettre d’Émile Bernard à Dries Bonger :

« Depuis cette dernière lettre que vous avez reçue de moi, le plus abominable malheur nous est arrivé : nous avons perdu Tanguy. Vous connaissiez toute l’étendue de mon affection envers lui, et vous saviez sa bonté pour moi et toute la reconnaissance que je lui devais. Sans Tanguy que serai-je devenu il y a dix ans lorsque je me trouvais vis a vis de mon père furieux contre moi, de mon désir d’art et l’impuissance de ma mère à m’aider en ce désir. J’étais sans couleurs, sans argent, souvent sans avoir même à manger lorsque j’allais à Paris voir les chefs-d’œuvre du Louvre. Je faisais ces longs pèlerinages à pied et plein de toutes les merveilles que j’allais voir et du soleil de la route. Tout était bien beau alors dans mon âme malgré les révoltes que m’inspirait l’inaction forcée en laquelle on me tenait. Tanguy s’est trouvé sur mon chemin et c’est grâce à lui que cette carrière s’est ouverte à moi sans épines. Puis il fit même ma première éducation. Les Cezanne me furent montrés et expliqués par lui ; les misères de cette vie de peinture ne me furent révélés encore que par lui, au récit des noms que j’admirais ; souffrant et privé même de ce qu’il faut pour produire, comme je l’étais alors, ces tableaux m’enflammèrent d’enthousiasme. J’étais heureux d’avoir à souffrir comme les autres et d’aimer l’art au point de tout supporter. Ainsi ma vocation s’éveilla plus vivace, plus ferme, plus sûre d’elle-même, sans un doute, mais vinrent les heures découragées et c’est alors que la beauté et la résignation de ce presque Père — de ce père de ma peinture et de ma carrière me furent utiles à voir. Lui privé de tout, pauvre, n’ayant souvent même pas une hanche de pain, connait, espérait, aimait. Sublime spectacle, bien fait pour m’améliorer et me donner aussi la foi. Maintenant il n’est plus, et il nous reste à prier et à pleurer, souvent. J’y penserai comme à Vincent, comme à d’autres, aux morts inconnus et inconnus à jamais. Il s’inquiéta fort de moi et dit à ma mère qui l’allait voir que j’étais sauvé pour ma peinture. Cette préoccupation à l’heure de la mort d’un ami est tout ce qu’il y a de plus touchant. « Dites à Émile que je suis son ami sincère et qu’il a toutes mes sympathies » voilà ses dernières paroles à la dernière visite qui lui fut faite par ma mère et qu’elle m’a religieusement transcrites. Ainsi mourut ce brave. J’ai essayé selon ma foi de le ramener à Dieu ; mais cela fut inutile, il ne m’en a pas tenu rancune sachant bien que je n’agissais qu’avec la plus grande amitié et conviction. […]

Il serait nécessaire il me semble que quelqu’un s’occupe des toiles de Vincent qui sont à Paris. Si vous le voulez, je puis le faire prendre par ma mère chez moi ou les faire porter chez Boutteville qui est un homme en lequel, je crois, l’on peut avoir confiance. Tanguy est mort si pauvre que tout cela pourrait être saisi. Surtout sa femme étant porté au vin et ses enfants ne valant pas grand-chose. Ma mère m’écrivait encore qu’un côté de Tanguy nous était resté inconnu, que cet homme d’une bonté sublime et d’une âme noble vivait dans un milieu qui lui était fort inférieur et le tyrannisait atrocement. Sa patience a donc été encore plus grande qu’on le croit. Vincent en parle dans les lettres que je transcris en ce moment et qui sont des plus intéressantes. […] Tanguy étant mort il va sans dire qu’il est inutile de faire parvenir cent autres francs chez lui ; ils me sont en ce moment trop nécessaire pour que je les puisse donner à sa femme laquelle les partagera et mangera en peu de temps avec les marchands de vin et ses enfants avides et paresseux. […] »

Lettre d’Émile Bernard, Port-Saïd, à Dries Bonger, 20 février 1894 ; Tralbaut Mark Edo, « André Bonger, l’ami des frères van Gogh », (Anvers), Van Goghiana, I, sans date (1973 ?), p. 5-54, cité p. 36-37.

21 février

Mort de Caillebotte, âgé de quarante-cinq ans, à Gennevilliers.

Acte de décès de Gustave Caillebotte n° 22, mairie de Gennevilliers ; Marie Berhaut, Gustave Caillebotte, catalogue raisonné des peintures et des pastels, (nouvelle édition revue et augmentée, avec le concours de Sophie Pietri), Paris, Wildenstein Institute, La Bibliothèque des Arts, 1994, 315 pages, 565 numéros, fac-similé de l’acte de décès p. 281. Geffroy Gustave, « L’art d’aujourd’hui. Gustave Caillebotte », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 516, dimanche 25 février 1894, p. 1-2.

Geffroy Gustave, « L’art d’aujourd’hui. Gustave Caillebotte », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 516, dimanche 25 février 1894, p. 1-2 :

« L’ART D’AUJOURD’HUI

GUSTAVE CAILLEBOTTE

On annonce la triste nouvelle de la mort, à quarante-six ans, du peintre Gustave Caillebotte, qui fit partie, il y a quelque vingt années, du groupement impressionniste.

Parmi ces hommes ardents, animés de foi artiste, il s’inscrit et manifesta ses sympathies. Désireux de participer à ces belles luttes, il vint aider, de tout le secours de son activité et de sa bonne humeur, ceux qui étaient alors fort maltraités, comme l’on sait. Louer des salles, organiser les expositions, les ventes, donner sans cesse de sa personne et de sa bourse, ce fut le rôle qu’il prit et que nul de ses amis n’a oublié. En même temps, amateur qui devenait artiste, il travaillait avec une vaillance que rien ne lassait. On se souvient de ses débuts, de ces Raboteurs de parquets qui excitèrent les railleries par leur perspective osée, mais où il fallut bien reconnaître les qualités d’un observateur dans le modelé des torses et la vérité des mouvements.

Depuis, Caillebotte s’était appliqué à l’étude des mêmes perspectives dans des intérieurs de chambres, et il avait obtenu de curieux et parfois bizarres effets de raccourcis et de proportions. Seulement, où l’on croyait à une tactique et à un désir d’étonner, il y avait ingénuité et désir de vrai. Pour moi, le sens dans lequel le peintre a le mieux marqué son effort, c’est dans la série de paysages des rues de Paris, parfois vus d’un balcon : des avenues larges, des voies droites, de hautes maisons alignées, des maisons qui forment caps aux carrefours et qui ont vraiment, dans l’atmosphère de la ville, la beauté massive de hautes falaises.

Là, il y eut non seulement recherche, mais trouvaille et originalité, et le commencement de quelque chose qui pourra bien être continué.

J’ai connu Caillebotte aux dîners mensuels impressionnistes. Il y était la cordialité même, avec une verve rustique, et de bons emballe- ments d’honnête homme. Voilà le pauvre dîner bien désorganisé. Il y a à peine un mois, c’était M. Georges de Bellio, cet esprit distingué, d’une si haute bonté, qui s’en allait. Aujourd’hui, c’est celui-ci.

Depuis longtemps, Caillebotte avait délaissé la peinture pour se donner aux bateaux et au jardinage dont il raffolait. Pourtant, on l’avait décidé à faire une exposition de ses œuvres chez Durand-Ruel. On espérait le ramener à l’art ; on voulait le réconforter, lui inspirer un peu plus de confiance en lui.

Il ne faut pas renoncer à cette idée, il faut faire cette exposition qui sera maintenant un renseignement tardif pour beaucoup, une exposition posthume.

GUSTAVE GEFFROY. »

« Nos échos », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 517, lundi 26 février 1894, p. 1-2 :

« Les obsèques du regretté artiste Gustave Caillebotte auront lieu aujourd’hui, lundi, à midi précis, à l’église Notre-Dame-de-Lorette. »

Février

La succursale new yorkaise de Durand-Ruel achète deux natures mortes de Cezanne (Boîte à lait et pommes, FWN771-R426, et Boîte à lait, carafe et bol, FWN770-R427) à Sarah Hallowell, une amie de New York de Mary Cassatt. Elle les revendra en décembre 1895 à l’établissement parisien.

Archives Durand-Ruel, New York, livre de stock, nos 1164 et 1165 ; Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne : A Catalogue raisonné, volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, 1996, 592 pages, notice 426, p. 285.

Matisse Henri, « De la couleur », Verve, volume IV, n° 13, 1945, p. 9 :

« Chez Durand-Ruel, j’ai vu deux très belles natures mortes de Cezanne, biscuits [FWN744-R329] et boîtes à lait et fruits d’un bleu meurtri [FWN771-R426 ou FWN770-R427]. Elles me furent indiquées par le père Durand auquel je montrai des natures mortes que j’avais peintes. Voyez ces Cezanne, disait-il, que je ne puis vendre. Peignez plutôt des intérieurs avec figures tel que celui-ci et celui-là. »

Vers le 28 février

Lettre de Mme veuve Tanguy à Dries Bonger :

« Mon cher Monsieur Bonger

Je vous envoie votre recu comme vous le voyez et je vous remercie bien car sa me fait bien plaisir en ce moment ayant voulu faire un enterrement convenable a mon mari je me suis un peu épuisée mais comme il le méritaient bien je n’aie fait que mon Devoir je vous assure quil y avait beaucoup de monde et sa ma donne bien de la satisfaction Monsieur Bonger je vous dirai quil me reste encore des Cezanne et comme vous les les aimez quand vous viendrez au mois davril sil y en a qui vous conviennent nous pourons nous arranger avec les honnete gens il ny a rien a craindre et je sais l amitie dont mon mari vous portaient et de méme que vous. Je ne suis pas très forte je suis soufrante et se je navais pas mes enfants je ne sais pas ce que je deviendrai je vous dirai aussi que je suis en pour parler à mon proprietaire jespere que celui ci va aderer a ce que je quitte au mois doctobre mais pour avoir mes six mois d avance il faudra que je lui paye le terme davril Monsieur chouffenecker est venu mevoir et il desirerai avoir un tableaux de Mr Vincent c’est le soleil et je lai fait six cent franc le prix que mon mari le fesaient et il a du vous écrire a se sujet je nagirai que d après vos ordres jusqua présent nous cherchons la liste des tableaux qui reste et ne pouvant la trouver quand vous vienderai vous verrez ceux qui restent nous avons bien trouve la liste ce ceux qui ont été vandu cher Monsieur je termine ma lettre en vous priant de recevoir mes respect bien sincère ainsi qua Madame Bonger

Veuve Tanguy

mes enfants se joignent a moi pour vous dire bien des choses »Lettre de Mme Vve Tanguy à Dries Bonger, vers le 28 février 1894 ; Amsterdam, Van Gogh Museum, inventaire n° b1446V/1973.

Quand la veuve parle de « ses » enfants, il s’agit de sa fille unique Mathilde Chenu et son mari Onésime Chenu.

11 mars

Renoir, exécuteur testamentaire de Caillebotte, informe par une lettre le directeur des Beaux-arts, Henri Roujon, que Gustave Caillebotte, décédé le 21 février 1894, a légué à l’État sa collection (suivant ses testaments du 3 novembre 1876, du 20 novembre 1883 et le codicille du 5 novembre 1889).

« Monsieur le Directeur,

Exécuteur testamentaire de la succession de Gustave Caillebotte, artiste peintre décédé le 21 février 1894, j’ai l’honneur de vous informer que M. Caillebotte, par ses dernières volonté, fait une donation au Musée du Luxembourg et au Louvre ou au Musée du Luxembourg seulement, d’une collection de soixante œuvres environ, de messieurs Degas, Cezanne, Manet, Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Millet, un dessin de Gavarni.

Cette collection est encore au Petit Gennevilliers, je vais la faire revenir à Paris, alors j’aurai l’honneur de vous demander une audience pour vous faire part moi-même des détails de cette donation.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de sentiments respectueux.

Renoir

13, rue Girardon. »Lettre de Renoir à Henri Roujon ; Archives du musée du Louvre, P8 ; Vaisse Pierre, « Le legs Caillebotte d’après les documents. Annexe : documents », Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, séance du 3 décembre 1983, Paris, 1985 ; p. 223-233, lettre p. 223.

Le dessin de Gavarni ne figurera sur aucune des listes de la collection conservées aux Archives du Louvre et dans les archives privées.

Cinq œuvres de Cezanne font partie de la collection (FWN637-R244, FWN926-R261, FWN722-R265, FWN129-R389, FWN119-R390), dix-huit de Pissarro, sept de Degas, quatre de Manet, seize de Monet, neuf de Renoir, neuf de Sisley, soit un total de soixante-huit œuvres impressionnistes, d’après la liste établie par Martial Caillebotte des œuvres léguées par son frère (Archives familiales), confirmée par la liste dressée par Gustave Geffroy de soixante-deux peintures et pastels, auxquels s’ajoutent six œuvres retrouvées ultérieurement par Renoir dans un atelier annexe, cinq de Pissarro et une de Sisley (cf. catalogue d’exposition Caillebotte de 1994, cf. Pierre Vaisse).

Geffroy Gustave, « L’art d’aujourd’hui. La collection Caillebotte », Le Journal, quotidien littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 538, lundi 19 mars 1894, p. 3-4 :

« L’ART D’AUJOURD’HUI

La Collection CaillebotteC’est aujourd’hui lundi que la collection de tableaux modernes, rassemblée par Gustave Caillebotte et qu’il a léguée par testament, au musée du Luxembourg, sera présentée par Renoir, l’exécuteur testamentaire de Caillebotte, à ia commission officielle chargée de examen et de la réception.

Les informations, sur ce sujet, ont été brèves. On a dit les noms des peintres et désigné quelques-unes des œuvres réunies. Je me fais un plaisir, par les renseignements complémentaires qui suivent, d’apprendre au public qui a la curiosité et la passion des choses d’art la composition exacte et l’importance capitale de cette collection offerte a tous par le généreux artiste.

***

Il m’a été donné, en effet, hier, de faire le rapide voyage d’Argenteuil et d’entrer dans cette maison de Caillebotte, où tout dit encore la présence vivante de la veille, à croire que le maître du logis va rentrer, parcourir les pièces, s’asseoir, causer, reprendre ce livre à la page de la lecture commencée, travailler à cette toile encore fraîche sur le chevalet.

Mais ce n’est que l’illusion tenace et mensongère de la vie continuée. La Mort silencieuse et invisible a fait son œuvre, a arrêté subitement les pas, la voix, le geste, clos l’existence de l’homme. Tout est aujourd’hui semblable à ce qui était hier, hormis que l’habitant n’est plus là. Il est entré, il est sorti, et rien n’est changé du décor de son existence. La maison a la même gaieté, entre les champs et la Seine, en face d’Argenteuil. Les bateaux se balancent sur l’eau soyeuse. Tout est doré par le soleil du nouveau printemps. Dans le jardin, au long des plates-bandes. dans les clairières du bois minuscule, dans les interstices des pierres qui forment un piédestal rocheux à la serre, partout, la verdure déplie ses bourgeons, les fleurettes brillent comme des yeux enfantins, des pousses vivaces trouent la terre. Tout ce petit monde végétal étiqueté, choyé, adoré par Caillebotte, est exact au rendez-vous qui lui avait été donné. « Vous verrez mon jardin au printemps », disait-il à ses amis, au dernier dîner des Impressionnistes. Le printemps est venu, le jardin se pare pour l’éternelle fête. Un chien triste parcourt les allées.

C’est la monotone et banale histoire de l’homme. « Quand la maison est bâtie, la Mort entre », dit le proverbe arabe. L’homme qui regarde cela et constate la loi du sort peut prendre la mesure exacte de ses préoccupations, de ses ambitions, de sa frénésie de succès, de sa course à la fortune ou à la gloire. Voilà le but : tous le connaissent et sont sûrs de le toucher. Si cette certitude, au moins pouvait nous apprendre a tous à bien vivre.

Caillebotte a bien vécu.

Il a aimé l’eau qui passe et qui bruit, les voiles blanches qui s’envolent aux tournants des rivières, qui palpitent sur la mer.

Il a aimé les fleurs qui colorent et par- fument l’atmosphère, il a été le sage amateur de jardins. Relisez le discours de Lamartine aux jardiniers, le poète parcourant les théogonies, les religions, la fable, l’histoire, cherchant quelle idée l’homme a pu se faire du bonheur et trouvant « que l’imagination humaine n’a pu rêver, dans tous les paradis qu’elle s’est créés, quelque chose de mieux qu’un jardin terrestre ou céleste, des eaux, des ombrages, des fleurs, des fruits, des gazons, des arbres, un ciel propice, des astres sereins, une terre fertile, une intelligence secrète, une amitié réciproque, pour ainsi parler, entre l’homme et le sol… » Caillebotte avait en lui cette sympathie pour la vie universelle, et c’est un des traits caractéristiques du groupe d’artistes auquel il appartenait.

Enfin, il a aimé l’art, — qui concentre les sensations de l’homme, qui crée une durée pour notre vie fugitive, qui perpétue notre joie de vision, l’enivrement de notre esprit. Non seulement par son apport personnel, — par des vues originales de paysages et d’intérieurs parisiens, par des observations curieuses de mouvements humains, tels que le travail des Raboteurs de parquets, fa flânerie des Peintres en bâtiment, — Caillebotte a fait partie du groupe des peintres impressionnistes : mais il a été encore, pour ces contestés, celui qui réunit, qui réconforte, qui aide. Aucun n’a oublié son bon vouloir, son activité, et le témoignage qu’ils lui rendent, c’est qu’il fut un compagnon vraiment rare, d’une ab- négation absolue, pensant aux autres avant de penser à lui, — s’il pensait a lui.

Sa mort est venue affirmer pour tous la véracité de ce témoignage, par ce testament qui rend sa collection publique, et ceci me ramène aux dernières volontés de l’artiste regretté et à cette magnifique série de toiles que j’ai vues, hier, dans l’atelier vide, et qui appartiendront, demain, à l’État.

Les toiles. d’abord. Elles sont au nombre de soixante-cinq. Les voici exactement énumérées, simplement cataloguées :

Quatre Manet :