Courant de l’année

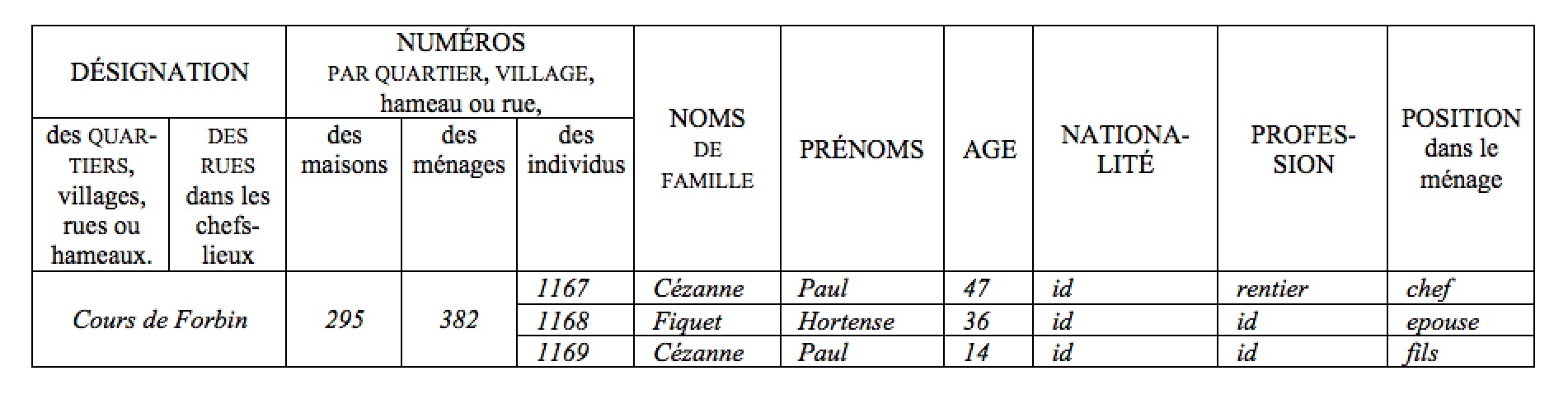

Cezanne est inscrit avec Hortense Fiquet et leur fils Paul sur le cahier de dénombrement de Gardanne, cours de Forbin, où il est désigné comme « rentier ». Son fils fréquente l’école du village.

Liste nominative du dénombrement de la population de Gardanne pour 1886, 30 mai 1886 ; Archives départementales des Bouches-du-Rhône, centre de Marseille, fonds de la préfecture, 6M 265 ; reproduit par Lioult Jean-Luc, Monsieur Paul Cezanne, rentier, artiste peintre. Un créateur au prisme des archives, Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Images en Manœuvres éditions, 2006, 299 pages, p. 71. Lettre de Cezanne à Chocquet, 11 mai 1886 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 227.

de Beucken Jean, Un portrait de Cezanne, Paris, « nrf », Gallimard, 1955, 341 pages, p. 209 :

« A Gardanne, Cezanne achète un âne et un charreton. Ainsi, il peut transporter son attirail en dehors de la ville. »

Perruchot Henri, La Vie de Cezanne, Paris, librairie Hachette, 1956, 432 pages, p. 287 :

« Afin d’éviter d’avoir à transporter son matériel lorsqu’il va peindre, il achète un âne. L’âne lui occasionne bien des ennuis. Dès qu’il entend les sonnailles d’un attelage, il se met à trotter ; ou bien, pris d’une fantaisie soudaine, il refuse net d’avancer. Au début, Cezanne a bien essayé, de la voix et de la trique, de raisonner le bourricot. Voyant que c’est peine perdue, il s’est résigné à se soumettre à ses caprices. »

[23 janvier]

Pissarro écrit à son fils Lucien :

Je suis allé hier soir, chez M. Robert Caze avec Cignac [Signac], j’ai trouvé là tous les jeunes poètes, entre autres le jeune auteur des vers impressionnistes ; très enthousiastes de notre art, les jeunes ! Ils tombent par exemple joliment sur l’Oeuvre de Zola, il paraît que c’est absolument mauvais, ils sont sévères ; je me promets de le lire quand cela paraîtra. Très enthousiastes de Flaubert, les jeunes, à la bonne heure ! Dame ! ils sont dans le vrai. Bouvard et Pécuchet, pour eux, est un chef-d’œuvre.

Lettre de Pissarro, Paris, à Lucien, samedi [23 janvier 1886] ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 2, « 1886-1890 », Paris, éditions du Valhermeil, 1986, lettre 309, p. 19.

John Rewald avait transcrit « Cezanne », au lieu de « Cignac ».

Camille Pissarro : lettres à son fils Lucien, présentées avec l’assistance de Lucien Pissarro par John Rewald, Paris, éditions Albin Michel, 1950, 522 pages, p. 93.

1er février

Antoine Guillemet, qui lit les épisodes de L’Œuvre publiés en feuilleton dans Gil Blas, écrit à Zola :

« Je suis tombé sur une scène à Bennecourt, si magistralement dépeinte, si émouvante, si vraie, que j’ai revécu un peu là de ma — de notre jeunesse ; et le petit bras de Jeufosse et les îles, et tout cela m’est revenu en mémoire — et j’en ai été délicieusement remué. C’est si bon de se rajeunir un peu. »

Lettre de Guillemet à Zola, 1er février 1886 ; Rewald John, Cezanne, Paris, Flammarion, 2011, 1re édition 1986, 285 pages, p. 166.

« Feuilleton du Gil Blas. L’Œuvre, roman parisien par Émile Zola », Gil Blas, 8e année, n° 2259, dimanche 24 janvier 1885, p. 3 ; « Feuilleton du Gil Blas. L’Œuvre, roman parisien par Émile Zola », Gil Blas, 8e année, n° 2261, mardi 26 janvier 1885, p. 3 :

« VI

[…] Claude, ravi de la posséder ainsi tout un jour, voulut l’emmener à la campagne, par un besoin de l’avoir à lui seul, très loin, sous le grand soleil. Elle fut enchantée, ils partirent comme des fous, arrivèrent à la gare Saint-Lazare juste pour sauter dans un train du Havre. Lui, connaissait après Mantes, un petit village, Bennecourt, où se trouvait une auberge d’artistes, qu’il avait envahie parfois avec des camarades ; et, sans s’inquiéter des deux heures de chemin de fer, il la conduisait déjeuner là, comme il l’aurait menée à Asnières. Elle s’égaya beaucoup de ce voyage qui n’en finissait plus. Tant mieux, si c’était au bout du monde ! Il leur semblait que le soir ne devait jamais venir.

À dix heures, ils descendirent à Bonnières ; ils prirent le bac, un vieux bac craquant et filant sur sa chaîne ; car Bennecourt se trouve de l’autre côté de la Seine. La journée de mai était splendide, les petits flots se pailletaient d’or au soleil, les jeunes feuillages verdissaient tendrement, dans le bleu sans tache. Et, au delà des îles, dont la rivière est peuplée en cet endroit, quelle joie que cette auberge de campagne, avec son petit commerce d’épicerie, sa grande salle qui sentait la lessive, sa vaste cour pleine de fumier, où barbotaient des canards !

— Hé ! père Faucheur, nous venons déjeuner… Une omelette, des saucisses, du fromage.

— Est-ce que vous coucherez, monsieur Claude ?

— Non, non, une autre fois… Et du vin blanc, hein ! du petit rose qui gratte la gorge.

Déjà, Christine avait suivi la mère Faucheur dans la basse-cour ; et, quand cette dernière revint avec des œufs, elle demanda au peintre, avec son rire sournois de paysanne :

— C’est donc que vous êtes marié, à cette heure ?

— Dame ! répondit-il rondement, il le faut bien, puisque je suis avec ma femme.

Le déjeuner fut exquis, l’omelette trop cuite, les saucisses trop grasses, le pain d’une telle dureté, qu’il dut lui couper des mouillettes pour qu’elle ne s’abimât pas le poignet. Ils burent deux bouteilles, en entamèrent une troisième, si gais, si bruyants, qu’ils s’étourdissaient eux-mêmes, dans la grande salle où ils mangeaient seuls. Elle, les joues ardentes, affirmait qu’elle était grise ; et jamais ça ne lui était arrivé, et elle trouvait ça drôle, oh ! si drôle, riant à ne plus pouvoir se retenir.

— Allons prendre l’air, dit-elle enfin.

— C’est ça, marchons un peu… Nous repartons à quatre heures, nous avons trois heures devant nous.

Ils remontèrent Bennecourt, qui aligne ses maisons jaunes, le long de la berge, sur près de deux kilomètres. Elle était redevenue très convenable, tout en continuant à jurer qu’elle était grise. D’ailleurs, ils ne rencontrèrent que trois vaches, conduites par une petite fille. Lui, du geste, expliquait le pays, semblait savoir où il allait ; et, quand arrivés à la dernière maison, une vieille bâtisse, plantée sur le bord de la Seine, en face des coteaux de Jeufosse, il en fit le tour, entra dans un bois de chênes, très touffu. C’était le bout du monde qu’ils cherchaient l’un et l’autre, un gazon d’une douceur de velours, un abri de feuilles où le soleil seul pénétrait en minces flèches de flamme. Tout de suite, leurs lèvres s’unirent dans un baiser avide, et elle s’était abandonnée, et il l’avait prise, au milieu de l’odeur fraîche des herbes foulées. Longtemps, ils restèrent à cette place, attendris maintenant, avec des paroles rares et basses, occupés de la seule caresse de leur haleine, comme en extase devant les points d’or qu’ils regardaient luire au fond de leurs yeux bruns.

Puis, deux heures plus tard, quand ils sortirent du bois, ils tressaillirent : un paysan était là, sur la porte grande ouverte de la maison, et qui paraissait les avoir guettés de ses yeux rapetissés de vieux loup. Elle devint toute rose, tandis que lui criait, pour cacher sa gêne :

— Tiens ! le père Poirette… C’est donc à vous, la cambuse ?

Alors, le vieux raconta avec des larmes que ses locataires étaient partis sans le payer, en lui laissant leurs meubles. Et il les invita à entrer.

— Vous pouvez toujours voir, peut-être que vous connaissez du monde… Ah ! il y en a, des Parisiens, qui seraient contents !… Trois cents francs par an avec les meubles, n’est-ce pas que c’est pour rien ?

Curieusement, ils le suivirent. C’était une grande lanterne de maison, qui semblait taillée dans un hangar : en bas, une cuisine immense et une salle où l’on aurait pu faire danser ; en haut, deux pièces également, si vastes, qu’on s’y perdait. Quant aux meubles, ils consistaient en un lit de noyer, dans l’une des chambres, et en une table et des ustensiles de ménage, qui garnissaient la cuisine. Mais, devant la maison, le jardin abandonné, planté d’abricotiers magnifiques, se trouvait envahi de rosiers géants, couverts de roses ; tandis que, derrière, allant jusqu’au bois de chênes, il y avait un petit champ de pommes de terre, enclos d’une haie vive.

— Je laisserai les pommes de terre, dit le père Poirette.

[…]

Juin commençait, une pluie torrentielle tomba pendant la semaine de leur installation ; et ils découvrirent que le père Poirette, avant de signer avec eux, avait enlevé la moitié des ustensiles de cuisine. Mais la désillusion restait sans prise, ils pataugeaient avec délices sous les averses, ils faisaient des voyages de trois lieues, jusqu’à Vernon, pour acheter des assiettes et des casseroles, qu’ils rapportaient en triomphe. Enfin, ils furent chez eux, n’occupant en haut qu’une des deux chambres, abandonnant l’autre aux souris, transformant en bas la salle à manger en un vaste atelier, surtout heureux, amusés comme des enfants, de manger dans la cuisine, sur une table de sapin, près de l’âtre où chantait le pot-au-feu. Ils avaient pris pour les servir une fille du village, qui venait le matin et s’en allait le soir, Mélie, une nièce des Faucheur, dont la stupidité les enchantait. Non, on n’en aurait pas trouvé une plus bête dans tout le département !

Le soleil ayant reparu, des journées adorables se suivirent, des mois coulèrent dans une félicité monotone. Jamais ils ne savaient la date, et ils confondaient tous les jours de la semaine. Le matin, ils restaient très tard au lit, malgré les rayons qui ensanglantaient les murs blanchis de la chambre, à travers les fentes des volets. Puis, après le déjeuner, c’étaient des flâneries sans fin, de grandes courses sur le plateau planté de pommiers, par des chemins herbus de campagne, des promenades le long de la Seine, au milieu des près, jusqu’à la Roche-Guyon, des explorations plus lointaines, de véritables voyages de l’autre côté de l’eau, dans les champs de blé de Bonnières et de Jeufosse. Un bourgeois, forcé de quitter le pays, leur avait vendu un vieux canot trente francs ; et ils avaient aussi la rivière, ils s’étaient pris pour elle d’une passion de sauvages, y vivant des jours entiers, naviguant, découvrant des terres nouvelles, restant cachés sous les saules des berges, dans les petits bras noirs d’ombre. Entre les îles semées au fil de l’eau, il y avait toute une cité mouvante et mystérieuse, un lacis de ruelles par lesquelles ils filaient doucement, frôlés de la caresse des branches basses, seuls au monde avec les ramiers et les martins-pêcheurs. Lui, parfois, devait sauter sur le sable, les jambes nues, pour pousser le canot. Elle, vaillante, maniait les rames, voulait remonter les courants les plus durs, glorieuse de sa force. Et, le soir, ils mangeaient des soupes aux choux dans la cuisine, ils riaient de la bêtise de Mélie dont ils avaient ri la veille ; puis, dès neuf heures, ils étaient au lit, dans le vieux lit de noyer, vaste à y loger une famille, et où ils faisaient leurs douze heures, jouant dès l’aube à se jeter les oreillers, puis se rendormant, leurs bras à leurs cous. »

26 mars

Paul Alexis annonce à Émile Zola qu’il vient de finir de livre L’Œuvre, dont le dernier épisode paraît le 27 mars dans Gil Blas.

« P. S. J’ai terminé l’Œuvre ce matin. Ce cimetière est une de vos plus belles pages et m’a remué : « le pauvre Duranty ! » Et Flaubert ! Et Cezanne, et moi, et nous tous ! Notre jeunesse à tous est dans ce livre. »

Lettre de Paul Alexis, dans un café, 11 h du soir, à Émile Zola, vendredi 26 mars [1886] ; Bakker B. H., Naturalisme pas mort. Lettres inédites de Paul Alexis à Émile Zola 1871-1900, Toronto, University of Toronto Press, 1971, 608 pages, lettre n° 151, p. 309 ; Zola Émile, « L’Œuvre, roman parisien », XII, Gil Blas, 8e année, n° 2321, samedi 27 mars 1886, p. 3.

4 avril

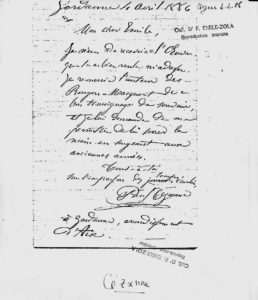

Cezanne remercie Zola de l’envoi de son dernier roman, L’Œuvre, paru le 31 mars.

On a longtemps cru qu’il s’agissait de la dernière lettre adressée par le peintre à l’écrivain, or récemment a été retrouvée une lettre postérieure, datée du 28 novembre 1887. L’Œuvre a été considéré comme une des raisons de leur « rupture ». On y retrouve, en effet, des camarades de Zola, tels Baille, Valabrègue, Alexis, Solari, Zola lui-même, Chaillan, dépeints au moins en partie sous les traits respectifs de Louis Dubuche, Gagnière et Mahoudeau, Jory, Mahoudeau, Pierre Sandoz, Chaîne, et enfin maints traits de Cezanne, mais aussi de Gill, de Manet, de Monet ou de Zola lui-même, dans le personnage principal, le peintre Claude Lantier.

« Gardanne 4 avril 1886

Mon cher Émile,

Je viens de recevoir l’Œuvre, que tu as bien voulu m’adresser. Je remercie l’auteur des Rougon-Macquart de ce bon témoignage de souvenir, et je lui demande de me permettre de lui serrer la main en songeant aux anciennes années.

Tout-à-toi

sous l’impression des jours temps écoulés,

Paul Cezanne

à Gardanne, arrondissement d’Aix. »Lettre de Cezanne à Zola, datée « Gardanne 4 avril 1886 » ; Bibliothèque nationale de France, reproduction.

Lebensztejn Jean-Claude, Paul Cezanne. Cinquante-trois lettres, Paris, L’Échoppe, 2011, 96 pages, p. 32.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 225.

Zola Émile, Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire : L’Œuvre, Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, 1886, 491 pages.

Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 174-177.

Vers avril 1885, en préparant le plan de L’Œuvre, Zola a rassemblé des souvenirs de Cezanne jeune pour dépeindre Claude Lantier :

« Et je voudrais alors, soit en recit, soit un peu en conversation donner toute l’enfance des trois. Pour amener la conversation je n’aurais à prendre que qu’à occuper la pose pour le souvenir du passé, à l’aide d’une lettre venue de Plassans, d’une nouvelle apprise. Le collège et les champs, Baille, Cezanne, tous les souvenirs, camarades, professeurs, quarantaine, amitiés. Puis, dehors, promenades, chasses, pas de café, pas de femmes. Baignades, lectures, familles des amis. — Arrivée des trois dans Paris, dans quel ordre. — Ils sont très jeunes alors, n’ont rien fait, se battent. Les portraits physiques. Sandoz chez employé son premier livre publié. Mais surtout pour l’avenir : une grande œuvre et confusément l’arche, l’âme éparse partout, les hommes, les bêtes. Esprit s’ouvrant à la vie et recherchant. — D’autre part, Claude, son education artistique, au musée de Plassans, et maintenant dans une academie libre, et au Louvre. Ses idées, le plan moderne, le plein air, la decomposition de la lumière ; mais tout cela a l’etat embryonnaire. Et constructeur, grande fresque, voit grand comme Sandoz

Dès lors, le moment artistique pose. après Ingres, Delacroix, Courbet. Delacroix romantique, grand decorateur. Courbet, grand ouvrier classique, tous deux noirs, cuisiniers, Claude voudrait plus de nature, plus de clarté, plus de plein air. Tout de même, decoulant de Courbet et de Delacroix Les, les seuls qu’il admet. Très intransigeant. Tout cela peu formulé encore. En somme, deux jeunes producteurs, avec le frisson de leur avenir, devant le moment artistique et litteraire. »Zola Émile, Les Rougon-Macquart : L’Œuvre, dossier préparatoire, Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Nouvelles Acquisitions françaises, 10316, folios 32-35.

Zola Émile, Les Rougon-Macquart : L’Œuvre, dossier préparatoire, Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Nouvelles Acquisitions françaises, 10316, folios 262-265 :

« Avec Claude Lantier, je veux peindre la lutte de l’artiste contre la nature, l’effort de la création dans l’œuvre d’art, effort de sang et de larmes pour donner sa chair, faire de la vie : toujours en bataille avec le vrai, et toujours vaincu, la lutte contre l’ange. En un mot, j’y raconterai ma vie intime de production, de perpetuel accouchement si douloureux ; mais je grandirai le sujet par le drame, par Claude qui ne se contente jamais, qui s’exaspère de ne pouvoir accoucher de son génie, et qui se tue à la fin devant son œuvre irréalisée. — Ce ne sera pas un impuissant, mais un createur a l’ambition trop large, voulant mettre toute la nature sur une toile et qui en mourra. Je lui ferai produire quelques morceaux superbes, incomplets, ignorés, et peut-être dont on se moque. Puis je lui donnerai le rêve de gran pages de décoration moderne immense, et fresque resumant toute l’epoque ; et c’est là qu’il se brisera.

Tout le drame artistique sera donc dans cette lutte du peintre contre la nature. Mais il faudra mettre cela en drame, avoir des pointes saillantes. Je n’ai que la fin, la crise devant l’impossibilité de se satisfaire, de créer de la vie. D’où vient Claude ? d’un maître qui ne l’aura pas compris. Faut-il le faire passer à l’ecole des Beaux-Arts ? Je ne crois pas (le type qui a passé à l’ecole des Beaux-Arts, qui se sert de ce Claude fait (Gervex) et qui arrive). Si je le fais exposer, ce sera au Salon des Refusés (c’est une scène, toute la bourgeoisie se tordant devant une toile vivante.), et Claude avec un ami au retour, Cezanne et moi à nos retours. A côté succès de Gervex. Cela avant la crise de la fin. Claude jamais content.

Cela manque toujours de perfection. Ne pas oublier les désespoirs de Paul qui croyait toujours trouver la peinture. Un découragement absolu une fois, prêt à tout lacher ; puis un chef d’œuvre, un morceau d’étude seulement fait brusquement, et qui le sauve de ses doutes son accablement. — La question est de savoir ce qui le rend impuissant à se satisfaire : lui avant tout, sa physiologie, sa race, la lesion de son œil ; mais je voudrais aussi que notre art moderne y fut pour quelque chose, notre fièvre à tout vouloir, notre impatience a secouer les traditions, notre déséquilibrement en un mot. Ce qui satisfait le G. [Guillemet ?] ne le satisfait pas lui, il va plus avant, et gâte tout. C’est le genie incomplet, sans la realisation entierre : il ne manque que peu de chose, il est un peu en deca ou au dela par sa physiologie ; et j’ajoute qu’il a produit quelques morceaux absolument merveilleux : un Manet, un Cezanne dramatisé ; plus près de Cezanne. »

Gille Philippe, La Bataille littéraire. 3e série 1883-1886, Paris, Victor-Havard, éditeur, 1890, 347 pages, p. 118-122 :

« J’en ai fini avec le roman. J’arrive au portrait de Véronèse, c’est-à-dire au portrait de M. Zola par lui-même, que je tiens absolument à reconstituer d’après son œuvre.

Claude Lantier a pour ami intime Pierre Sandoz, un employé de mairie qui veut être quelqu’un, et cela par les lettres. Sandoz, c’est, pour moi, M. Zola ; mieux qu’un autre je puis le reconnaître, voici pourquoi :

Je demeurais, il y a une quinzaine d’années, au second étage d’une modeste maison de la rue Truffaut. Au bas de mes fenêtres, dans le grand terrain réservé aux petits jardinets des locataires, on avait construit, presque au pied du corps de bâtiment que j’habitais, et adossé à un puits, un petit pavillon. À vol d’oiseau, j’y vis un jour emménager une famille composée du mari, de la femme et de la mère ; le mari était jeune, « très brun, à la tête ronde et volontaire, au nez carré, aux yeux doux dans un masque énergique, encadré d’un collier de barbe ». Des meubles fort simples furent apportés dans le logis. À un certain moment, je vis le nouveau locataire, tenant dans ses bras, non sans une certaine solennité, une grande toile, son portrait, au bas duquel se lisait en grosse écriture le nom de Manet. L’entrée en fut difficile, vu sa hauteur ; on se consulta, puis on l’insinua en long et en biais. Tout fut terminé pour ce jour-là. L’homme était un écrivain qui travaillait sans relâche, la brave mère allait au marché, et la jeune femme, mettant crânement un tablier blanc, faisait gaiement le ménage. Tous les huit jours, quelques amis venaient s’asseoir à sa table ; j’entendais, fumant une cigarette à la fenêtre, le bruit des chaises qui s’installaient ; un silence, c’était le potage ; un peu après, un bruit d’assiettes qu’on changeait, puis des voix, des rires, des cris quelquefois, ce qui me prouvait qu’on parlait d’art ou de politique.

Rien qu’avec ce souvenir j’ai une sorte de fil conducteur et je puis reconstituer l’Œuvre, en donnant leur nom aussi bien aux choses qu’aux gens qui en forment le grand ensemble.

Ainsi, dans Claude Lantier, je trouve un peu de Manet, de Pizarro, de Cezanne, de Monet, le café Baudequin, de l’avenue de Clichy, c’est le café Guerbois, la rue d’Enfer, c’est la rue Nollet, la rue de Londres où Sandoz demeure successivement et à mesure que grandissent sa gloire et sa fortune, c’est l’impasse des Feuillantines, c’est ma rue Truffaut et la rue de Boulogne, où le romancier vit maintenant au milieu du luxe artistique qu’il a toujours rêvé et que son labeur lui a si justement conquis. […]

Dans les autres personnages : dans Bongrand, de l’Institut, je trouve, magré ses palmes, Flaubert, si irrité quand on lui parlait de sa glorieuse Bovary : — « Elle m’embête et je voudrais en racheter l’édition pour la jeter au feu ! On ne me tuerait pas comme mes autres œuvres avec elle ! » disait-il, comme Bongrand parlant de la Noce de Village. Qui ne reconnaîtrait deux ou trois de nos grands marchands de tableaux dans Malgras et Naudet ; Mazel, c’est l’Institut, c’est l’École des Beaux-Arts ; Fagerolles ne résume-t-il pas beaucoup de nos meilleurs et plus célèbres peintres ?

Bien que ce ne soit pas lui, Gagnière me fait penser à un peintre de talent, wagnérien celui-là en connaissance de cause. Ce ne sont là, je le répète, que des analogies, des demi-ressemblances, des fragments de personnalités et non des portraits, mais j’ai plaisir à reconnaître tel profil, telle silhouette. Que ceux qui ne sont pas un peu curieux me condamnent… je m’absoudrai.

D’où il résulte, comme disent les procès-verbaux des gardes champêtres, que l’Œuvre de M. Zola est non seulemnet un des meilleurs livres que ce maître ait écrits au point de vue du roman, mais qu’on y trouvera cette chaleur particulière que laisse tout ce qui a été peint d’après nature, senti et vécu, et que ne refroidissent ni les écoles nouvelles ni le temps écoulé. »

Vollard Ambroise, Souvenirs d’un marchand de tableaux, Paris, éditions Albin Michel, 1937, 447 pages, p. 320-321 :

« l’apparition, enfin, de L’Œuvre où le père des Rougon-Macquart représentait son ami sous les traits d’un artiste qui se suicide parce qu’il est incapable de se réaliser. À quoi Cezanne répondra : « Nom de Dieu, quand un tableau n’est pas réussi, on le fout au feu et on recommence un autre ! »

Solari Émile, « Circonstances dans lesquelles Zola composait ses romans », La Grande Revue, juin 1924.

« Cependant, il faut remarquer que « si les camarades de jeunesse de l’écrivain ont été mis à contribution dans l’Œuvre et ont fourni chacun des traits physiques et des traits de caractère, aucun personnage n’est une reconstitution complète ».

4 avril

Guillemet écrit à nouveau à Zola à propos de L’Œuvre :

« Je vous fais tous mes compliments. C’est de toutes pièces œuvre de création plutôt que d’observation, n’est-ce pas ?

Très empoignant mais très attristant livre en somme. Tout le monde y est découragé, fait mauvais, pense mauvais. Gens doués de génie ou ratés finissent tous par faire mauvaise besogne : vous-même à la fin du livre êtes tout démonté et voyez tout en noir : c’est du pessimisme puisque le mot est à la mode.

La réalité n’est pas si triste heureusement. J’ai eu le bonheur et l’honneur de connaître à mes débuts dans l’art la belle pléiade des génies modernes, Daumier, Millet, Courbet, Daubigny et le plus humain, le plus pur de tous, Corot. Tous sont morts sur leur plus belle œuvre, et toute leur vie ont progressé. Vous-même dont je suis fier d’être l’ami, n’allez-vous pas toujours en avant, et Germinal n’est-il pas dans vos belles productions ? Dans votre dernier livre je ne vois que tristesse ou qu’impuissance — votre Bongrand finit mal — et le vieux paysagiste qui a un si beau tableau au Luxembourg tombe dans l’élevage des lapins.

Quant à tous les amis dont vous meublez vos jeudis, croyez-vous qu’ils finissent aussi mal — je veux dire aussi courageusement. Hélas non. Notre brave Paul s’engraisse au beau soleil du midi, et Solari gratte ses bons Dieux. Aucun ne pense à se pendre — fort heureusement.

Que de jolies choses dans votre livre. Vos descriptions de jeudis — le mariage de votre ami Baille, qui s’enterre en bourgeoisie.

Pourvu mon Dieu que la petite bande comme dit Madame Zola n’aille pas vouloir se reconnaître dans vos héros — si peu intéressants car ils sont méchants par-dessus le marché.

Votre description physique et morale du jury vous a déjà eu un grand succès parmi les peintres qui vous ont lu en feuilleton. Ils se demandent où vous avez pris tout cela. »Mitterand Henri, « Etudes, notes et variantes. L’Œuvre », Zola Émile : Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire, tome IV, édition intégrale publiée sous la direction d’Armand Lanoux, Paris, Gallimard, 1966, collection « nrf » « Bibliothèque de la Pléiade », 1812 pages, p. 1335-1486, p. 1386-1387.

Zola Émile, Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire : L’Œuvre, Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, 1886, 491 pages, p. 33-44 :

« Après avoir disposé les coussins, Sandoz s’était installé sur le divan, tenant la pose. Il tournait le dos, mais la conversation n’en continua pas moins un moment encore, car il avait reçu le matin même une lettre de Plassans, la petite ville provençale où le peintre et lui s’étaient connus, en huitième, dès leur première culotte usée sur les bancs du collège. Puis, tous deux se turent. L’un travaillait, hors du monde, l’autre s’engourdissait, dans la fatigue somnolente des longues immobilités.

C’était à l’âge de neuf ans que Claude avait eu l’heureuse chance de pouvoir quitter Paris, pour retourner dans le coin de Provence où il était né. Sa mère, une brave femme de blanchisseuse, que son fainéant de père avait lâchée à la rue, venait d’épouser un bon ouvrier, amoureux fou de sa jolie peau de blonde. Mais, malgré leur courage, ils n’arrivaient pas à joindre les deux bouts. Aussi avaient-ils accepté de grand cœur, lorsqu’un vieux monsieur de là-bas s’était présenté, en leur demandant Claude, qu’il voulait mettre au collège, près de lui : la toquade généreuse d’un original, amateur de tableaux, que des bonshommes barbouillés autrefois par le mioche avaient frappé. Et, jusqu’à sa rhétorique, pendant sept ans, Claude était donc resté dans le Midi, d’abord pensionnaire, puis externe, logeant chez son protecteur. Un matin, on avait trouvé ce dernier mort en travers de son lit, foudroyé. Il laissait par testament une rente de mille francs au jeune homme, avec la faculté de disposer du capital, à l’âge de vingt-cinq ans. Celui-ci, que l’amour de la peinture enfiévrait déjà, quitta immédiatement le collège, sans vouloir même tenter de passer son baccalauréat, et accourut à Paris, où son ami Sandoz l’avait précédé.

Au collège de Plassans, dès leur huitième, il y avait eu les trois inséparables, comme on les nommait, Claude Lantier, Pierre Sandoz et Louis Dubuche. Venus de trois mondes différents, opposés de natures, nés seulement la même année, à quelques mois de distance, ils s’étaient liés d’un coup et à jamais, entraînés par des affinités secrètes, le tourment encore vague d’une ambition commune, l’éveil d’une intelligence supérieure, au milieu de la cohue brutale des abominables cancres qui les battaient. Le père de Sandoz, un Espagnol réfugié en France à la suite d’une bagarre politique, avait installé près de Plassans une papeterie, où fonctionnaient de nouveaux engins de son invention ; puis, il était mort, abreuvé d’amertume, traqué par la méchanceté locale, en laissant à sa veuve une situation si compliquée, toute une série de procès si obscurs, que la fortune entière avait coulé dans le désastre ; et la mère, une Bourguignonne, cédant à sa rancune contre les Provençaux, souffrant d’une paralysie lente dont elle les accusait d’être aussi la cause, s’était réfugiée à Paris avec son fils, qui la soutenait maintenant, d’un maigre emploi, la cervelle hantée de gloire littéraire. Quant à Dubuche, l’aîné d’une boulangère de Plassans, poussé par celle-ci, très âpre, très ambitieuse, il était venu rejoindre ses amis, plus tard, et il suivait les cours de l’École comme élève architecte, vivant chichement des dernières pièces de cent sous que ses parents plaçaient sur lui, avec une obstination de juifs qui escomptaient l’avenir à trois cents pour cent.

— Sacredié, murmura Sandoz dans le grand silence, elle n’est pas commode, ta pose ! elle me casse le poignet… Est-ce qu’on peut bouger, hein ?

Claude le laissa s’étirer, sans répondre. Il attaquait le veston de velours, à larges coups de brosse. Puis, se reculant, clignant les yeux, il eut un rire énorme, égayé par un brusque souvenir.

— Dis-donc, tu te rappelles, en sixième, le jour où Pouillaud alluma les chandelles dans l’armoire de ce crétin de Lalubie ? Oh ! la terreur de Lalubie, avant de grimper à sa chaire, quand il ouvrit son armoire pour prendre ses livres, et qu’il aperçut cette chapelle ardente !… Cinq cents vers à toute la classe !

Sandoz, gagné par cet accès de gaieté, s’était renversé sur le divan. Il reprit la pose, en disant :

— Ah ! l’animal de Pouillaud !… Tu sais que, dans sa lettre de ce matin, il m’annonce justement le mariage de Lalubie. Cette vieille rosse de professeur épouse une jolie fille. Mais tu la connais, la fille de Galissard, le mercier, la petite blonde à qui nous allions donner des sérénades !

Les souvenirs étaient lâchés, Claude et Sandoz ne tarirent plus, l’un fouetté et peignant avec une fièvre croissante, l’autre tourné toujours vers le mur, parlant du dos, les épaules secouées de passion.

Ce fut d’abord le collège, l’ancien couvent moisi qui s’étendait jusqu’aux remparts, les deux cours plantées d’énormes platanes, le bassin vaseux, vert de mousse, où ils avaient appris à nager, et les classes du bas dont les plâtres ruisselaient, et le réfectoire empoisonné du continuel graillon des eaux de vaisselle, et le dortoir des petits, fameux par ses horreurs, et la lingerie, et l’infirmerie, peuplées de sœurs délicates, des religieuses en robe noire, si douces sous leur coiffe blanche ! Quelle affaire, lorsque sœur Angèle, celle dont la figure de vierge révolutionnait la cour des grands, avait disparu un beau matin avec Hermeline, un gros de la rhétorique, qui, par amour, se faisait sur les mains des entailles au canif, pour monter et pour qu’elle lui posât des bandes de taffetas d’Angleterre !

Puis, le personnel entier défila, une chevauchée lamentable, grotesque et terrible, des profils de méchanceté et de souffrance : le proviseur qui se ruinait en réceptions pour marier ses filles, deux grandes belles filles élégantes, que des dessins et des inscriptions abominables insultaient sur tous les murs ; le censeur, Pilard, dont le nez fameux s’embusquait derrière les portes, pareil à une couleuvrine, décelant au loin sa présence ; la kyrielle des professeurs, chacun éclaboussé de l’injure d’un surnom, le sévère Rhadamante qui n’avait jamais ri, la Crasse qui teignait les chaires en noir, du continuel frottement de sa tête, Tu-m’as-trompé-Adèle, le maître de physique, un cocu légendaire, auquel dix générations de galopins jetaient le nom de sa femme, jadis surprise, disait-on, entre les bras d’un carabinier ; d’autres, d’autres encore, Spontini, le pion féroce, avec son couteau corse qu’il montrait rouillé du sang de trois cousins, le petit Chantecaille, si bon enfant, qu’il laissait fumer en promenade ; jusqu’à un marmiton de la cuisine et à la laveuse d’assiettes, deux monstres, qu’on avait surnommés Paraboulomenos et Paralleluca, et qu’on accusait d’une idylle dans les épluchures.

Ensuite arrivaient les farces, les soudaines évocations des bonnes blagues, dont on se tordait après des années. Oh ! le matin où l’on avait brûlé dans le poêle les souliers de Mimi-la-Mort, autrement dit le Squelette-Externe, un maigre garçon qui apportait en contrebande le tabac à priser de toute la classe ! Et le soir d’hiver où l’on était allé voler des allumettes à la chapelle, près de la veilleuse, pour fumer des feuilles sèches de marronnier dans des pipes de roseau ! Sandoz, qui avait fait le coup, avouait maintenant son épouvante, sa sueur froide, en dégringolant du chœur, noyé de ténèbres. Et le jour où Claude, au fond de son pupitre, avait eu la belle idée de griller des hannetons, pour voir si c’était bon à manger, comme on le disait ! Une puanteur si acre, une fumée si épaisse s’était échappée du pupitre, que le pion avait saisi la cruche, croyant à un incendie. Et la maraude, le pillage des champs d’oignons en promenade ; les pierres jetées dans les vitres, où le grand chic était d’obtenir, avec les cassures, des cartes de géographie connues ; les leçons de grec écrites à l’avance, en gros caractères, sur le tableau noir, et lues couramment par tous les cancres, sans que le professeur s’en aperçût ; les bancs de la cour sciés, puis portés autour du bassin comme des cadavres d’émeute, en long cortège, avec des chants funèbres. Ah ! oui, fameuse, celle-ci ! Dubuche, qui faisait le clergé, s’était fichu au fond du bassin, en voulant prendre de l’eau dans sa casquette, pour avoir un bénitier. Et, la plus drôle, la meilleure, la nuit où Pouillaud avait attaché tous les pots de chambre du dortoir à une même corde qui passait sous les lits, puis au matin, un matin de grandes vacances, s’était mis à tirer en fuyant par le corridor et par les trois étages de l’escalier, avec cette effroyable queue de faïence, qui bondissait et volait en éclats derrière lui !

Claude resta, un pinceau en l’air, la bouche fendue d’hilarité, criant :

— Cet animal de Pouillaud !… Et il t’a écrit ? qu’est-ce qu’il fabrique maintenant, Pouillaud ?

— Mais rien du tout, mon vieux ! répondit Sandoz, en se remontant sur les coussins. Sa lettre est d’un bête !… Il finit son droit, il reprendra ensuite l’étude d’avoué de son père. Et si tu voyais le ton qu’il a déjà, toute la gourme imbécile d’un bourgeois qui se range !

Il y eut un nouveau silence. Et il ajouta :

— Ah ! nous, vois-tu, mon vieux, nous avons été protégés.

Alors, d’autres souvenirs leur vinrent, ceux dont leurs cœurs battaient à grands coups, les belles journées de plein air et de plein soleil qu’ils avaient vécues là-bas, hors du collège. Tout petits, dès leur sixième, les trois inséparables s’étaient pris de la passion des longues promenades. Ils profitaient des moindres congés, ils s’en allaient à des lieues, s’enhardissant à mesure qu’ils grandissaient, finissant par courir le pays entier, des voyages qui duraient souvent plusieurs jours. Et ils couchaient au petit bonheur de la route, au fond d’un trou de rocher, sur l’aire pavée, encore brûlante, où la paille du blé battu leur faisait une couche molle, dans quelque cabanon désert, dont ils couvraient le carreau d’un lit de thym et de lavande. C’étaient des fuites loin du monde, une absorption instinctive au sein de la bonne nature, une adoration irraisonnée de gamins pour les arbres, les eaux, les monts, pour cette joie sans limite d’être seuls et d’être libres.

Dubuche, qui était pensionnaire, se joignait seulement aux deux autres les jours de vacances. Il avait du reste les jambes lourdes, la chair endormie du bon élève piocheur. Mais Claude et Sandoz ne se lassaient pas, allaient chaque dimanche s’éveiller dès quatre heures du matin, en jetant des cailloux dans leurs persiennes. L’été surtout, ils rêvaient de la Viorne, le torrent dont le mince filet arrose les prairies basses de Plassans. Ils avaient douze ans à peine, qu’ils savaient nager ; et c’était une rage de barboter au fond des trous, où l’eau s’amassait, de passer là des journées entières, tout nus, à se sécher sur le sable brûlant pour replonger ensuite, à vivre dans la rivière, sur le dos, sur le ventre, fouillant les herbes des berges, s’enfonçant jusqu’aux oreilles et guettant pendant des heures les cachettes des anguilles. Ce ruissellement d’eau pure qui les trempait au grand soleil, prolongeait leur enfance, leur donnait des rires frais de galopins échappés, lorsque, jeunes hommes déjà, ils rentraient à la ville, par les ardeurs troublantes des soirées de juillet. Plus tard, la chasse les avait envahis, mais la chasse telle qu’on la pratique dans ce pays sans gibier, six lieues faites pour tuer une demi-douzaine de becfigues, des expéditions formidables dont ils revenaient souvent les carniers vides, avec une chauve-souris imprudente, abattue à l’entrée du faubourg, en déchargeant les fusils. Leurs yeux se mouillaient au souvenir de ces débauches de marche : ils revoyaient les routes blanches, à l’infini, couvertes d’une couche de poussière, comme d’une tombée épaisse de neige ; ils les suivaient toujours, toujours, heureux d’y entendre craquer leurs gros souliers, puis ils coupaient à travers champs, dans des terres rouges, chargées de fer, où ils galopaient encore, encore ; et un ciel de plomb, pas une ombre, rien que des oliviers nains, que des amandiers au grêle feuillage ; et, à chaque retour, une délicieuse hébétude de fatigue, la forfanterie triomphante d’avoir marché davantage que l’autre fois, le ravissement de ne plus se sentir aller, d’avancer seulement par la force acquise, en se fouettant de quelque terrible chanson de troupier, qui les berçait comme du fond d’un rêve.

Déjà, Claude, entre sa poire à poudre et sa boite de capsules, emportait un album où il crayonnait des bouts d’horizon, tandis que Sandoz avait toujours dans sa poche le livre d’un poète. C’était une frénésie romantique, des strophes ailées alternant avec les gravelures de garnison, des odes jetées au grand frisson lumineux de l’air qui brûlait ; et, quand ils avaient découvert une source, quatre saules tachant de gris la terre éclatante, ils s’y oubliaient jusqu’aux étoiles, ils y jouaient les drames qu’ils savaient par cœur, la voix enflée pour les héros, toute mince et réduite à un chant de fifre pour les ingénues et les reines. Ces jours-là, ils laissaient les moineaux tranquilles. Dans cette province reculée, au milieu de la bêtise somnolente des petites villes, ils avaient ainsi, dès quatorze ans, vécu isolés enthousiastes, ravagés d’une fièvre de littérature et d’art. Le décor énorme d’Hugo, les imaginations géantes qui s’y promènent parmi l’éternelle bataille des antithèses, les avaient d’abord ravis en pleine épopée, gesticulant, allant voir le soleil se coucher derrière des ruines, regardant passer la vie sous un éclairage faux et superbe de cinquième acte. Puis, Musset était venu les bouleverser de sa passion et de ses larmes, ils écoutaient en lui battre leur propre cœur, un monde s’ouvrait plus humain, qui les conquérait par la pitié, par l’éternel cri de misère qu’ils devaient désormais entendre monter de toutes choses. Du reste, ils étaient peu difficiles, ils montraient une belle gloutonnerie de jeunesse, un furieux appétit de lecture, où s’engouffraient l’excellent et le pire, si avides d’admirer, que souvent des œuvres exécrables les jetaient dans l’exaltation des purs chefs-d’œuvre.

Et, comme Sandoz le disait à présent, c’était l’amour des grandes marches, c’était cette fringale de lecture, qui les avaient protégés de l’engourdissement invincible du milieu. Ils n’entraient jamais dans un café, ils professaient l’horreur des rues, posaient même pour y dépérir comme des aigles mis en cage, lorsque déjà des camarades à eux traînaient leurs manches d’écoliers sur les petites tables de marbre, en jouant aux cartes la consommation. Cette vie provinciale qui prenait les enfants tout jeunes dans l’engrenage de son manège, l’habitude du cercle, le journal épelé jusqu’aux annonces, la partie de dominos sans cesse recommencée, la même promenade à la même heure sur la même avenue, l’abrutissement final sous cette meule qui aplatit les cervelles, les indignait, les jetait à des protestations, escaladant les collines voisines pour y découvrir des solitudes ignorées, déclamant des vers sous des pluies battantes, sans vouloir d’abri, par haine des cités. Ils projetaient de camper au bord de la Viorne, d’y vivre en sauvages, dans la joie d’une baignade continuelle, avec cinq ou six livres, pas plus, qui auraient suffi à leurs besoins. La femme elle-même était bannie, ils avaient des timidités, des maladresses, qu’ils érigeaient en une austérité de gamins supérieurs. Claude, pendant deux ans, s’était consumé d’amour pour une apprentie chapelière, que chaque soir il accompagnait de loin ; et jamais il n’avait eu l’audace de lui adresser la parole. Sandoz nourrissait des rêves, des dames rencontrées en voyage, des filles très belles qui surgiraient dans un bois inconnu, qui se livreraient tout un jour, puis qui se dissiperaient comme des ombres, au crépuscule. Leur seule aventure galante les égayait encore, tant elle leur semblait sotte : des sérénades données à deux petites demoiselles, du temps où ils faisaient partie de la musique du collège ; des nuits passées sous une fenêtre, à jouer de la clarinette et du cornet à pistons ; des cacophonies affreuses effarant les bourgeois du quartier, jusqu’au soir mémorable où les parents révoltés avaient vidé sur eux tous les pots à eau de la famille.

Ah ! l’heureux temps, et quels rires attendris, au moindre souvenir ! Les murs de l’atelier étaient justement couverts d’une série d’esquisses, faites là-bas par le peintre, dans un récent voyage. C’était comme s’ils avaient eu, autour d’eux, les anciens horizons, l’ardent ciel bleu sur la campagne rousse. Là, une plaine s’étendait, avec le moutonnement des petits oliviers grisâtres, jusqu’aux dentelures roses des collines lointaines. Ici, entre des coteaux brûlés, couleur de rouille, l’eau tarie de la Viorne se desséchait sous l’arche d’un vieux pont, enfariné de poussière, sans autre verdure que des buissons morts de soif. Plus loin, la gorge des Infernets ouvrait son entaille béante, au milieu de ses écroulements de roches foudroyées, un immense chaos, un désert farouche, roulant à l’infini ses vagues de pierre. Puis, toutes sortes de coins bien connus : le vallon de Repentance, si resserré, si ombreux, d’une fraîcheur de bouquet parmi les champs calcinés ; le bois des Trois Bons-Dieux, dont les pins, d’un vert dur et verni, pleuraient leur résine sous le grand soleil ; le Jas de Bouffan, d’un blancheur de mosquée, au centre de ses vastes terres, pareilles à des mares de sang ; d’autres, d’autres encore, des bouts de routes aveuglantes qui tournaient, des ravins où la chaleur semblait faire monter des bouillons à la peau cuite des cailloux, des langues de sable altérées et achevant de boire goutte à goutte la rivière, des trous de taupe, des sentiers de chèvre, des sommets dans l’azur.

— Tiens ! s’écria Sandoz en se tournant vers une étude, où est-ce donc, ça ?

Claude, indigné, brandit sa palette.

— Comment ! tu ne te souviens pas ?… Nous avons failli nous y casser les os. Tu sais bien, le jour où nous avons grimpé avec Dubuche, du fond de Jaumegarde. C’était lisse comme la main, nous nous cramponnions avec les ongles ; tellement qu’au beau milieu, nous ne pouvions plus ni monter ni descendre… Puis, en haut, quand il s’est agi de faire cuire les côtelettes, nous nous sommes presque battus, toi et moi.

Sandoz, maintenant, se rappelait.

— Ah ! oui, ah ! oui, chacun devait faire cuire la sienne, sur des baguettes de romarin, et comme mes baguettes brûlaient, tu m’exaspérais à blaguer ma côtelette qui se réduisait en charbon.

Un fou rire les secouait encore. Le peintre se remit à son tableau, et il conclut gravement :

— Fichu tout ça, mon vieux ! Ici, maintenant, il n’y a plus à flâner.

C’était vrai, depuis que les trois inséparables avaient réalisé leur rêve de se retrouver ensemble à Paris, pour le conquérir, l’existence se faisait terriblement dure. Ils essayaient bien de recommencer les grandes promenades d’autrefois, ils partaient à pied, certains dimanches, par la barrière de Fontainebleau, allaient battre les taillis de Verrières, poussaient jusqu’à Bièvre, traversaient les bois de Bellevue et de Meudon, puis rentraient par Grenelle. Mais ils accusaient Paris de leur gâter les jambes, ils n’en quittaient plus guère le pavé, tout entiers à leur bataille. »

Zola Émile, L’Œuvre, Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire : L’Œuvre, Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, 1886, 491 pages, p. 17, 123 :

« L’atelier, il est vrai, continuait à l’effarer un peu. Elle y jetait des regards prudents, stupéfaite d’un tel désordre et d’un tel abandon. Devant le poêle, les cendres du dernier hiver s’amoncelaient encore. Outre le lit, la petite table de toilette et le divan, il n’y avait d’autres meubles qu’une vieille armoire de chêne disloquée, et qu’une grande table de sapin, encombrée de pinceaux, de couleurs, d’assiettes sales, d’une lampe à esprit-de-vin, sur laquelle était restée une casserole, barbouillée de vermicelle. Des chaises dépaillées se débandaient, parmi des chevalets boiteux. Près du divan, la bougie de la veille traînait par terre, dans un coin du parquet, qu’on devait balayer tous les mois ; et il n’y avait que le coucou, un coucou énorme, enluminé de fleurs rouges, qui parut gai et propre, avec son tic-tac sonore. Mais ce dont elle s’effrayait surtout, c’était des esquisses pendues aux murs, sans cadres, un flot épais d’esquisses qui descendait jusqu’au sol, où il s’amassait en un éboulement de toiles jetées pêle-mêle. Jamais elle n’avait vu une si terrible peinture, rugueuse, éclatante, d’une violence de tons qui la blessait comme un juron de charretier, entendu sur la porte d’une auberge. […]

le peintre défendait à madame Joseph de balayer, de peur que la poussière ne couvrît ses toiles fraîches ; et, les premières fois, lorsque son amie tentait un bout de nettoyage, il la suivait d’un regard inquiet et suppliant. A quoi bon changer les choses de place ? est-ce qu’il ne suffisait pas de les avoir sous la main ? »

Zola Émile, L’Œuvre, Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire : L’Œuvre, Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, 1886, 491 pages, p. 485 :

« Sandoz et Bongrand avaient regardé, sans une parole. Puis, quand ils eurent dépassé le feu, le premier reprit :

— Non, il n’a pas été l’homme de la formule qu’il apportait. Je veux dire qu’il n’a pas eu le génie assez net pour la planter debout et l’imposer dans une œuvre définitive… Et voyez, autour de lui, après lui, comme les efforts s’éparpillent ! Ils en restent tous aux ébauches, aux impressions hâtives, pas un ne semble avoir la force d’être le maître attendu. N’est-ce pas irritant, cette notation nouvelle de la lumière, cette passion du vrai poussée jusqu’à l’analyse scientifique, cette évolution commencée si originalement, et qui s’attarde, et qui tombe aux mains des habiles, et qui n’aboutit point, parce que l’homme nécessaire n’est pas né ?… Bah ! l’homme naîtra, rien ne se perd, il faut bien que la lumière soit. »

Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 174-177 :

« Un jour que Cezanne me montrait une petite étude qu’il avait faite de Zola pendant sa jeunesse vers 1860, je lui demandai à partir de quel moment Zola et lui s’étaient brouillés. « Il n’y a jamais eu de fâcherie entre nous, me dit-il : c’est moi qui ai cessé le premier d’aller voir Zola. Je n’étais plus à mon aise chez lui, avec les tapis par terre, les domestiques, et « l’autre » qui travaillait maintenant sur un bureau en bois sculpté. Cela avait fini par me donner l’impression que je rendais visite à un ministre. Il était devenu (excusez un peu, monsieur Vollard, je ne le dis pas en mauvaise part !) un sale bourgeois.

Moi. — Il me semble que cela devait être d’un intérêt passionnant, les rencontres que l’on faisait chez Zola : Edmond de Goncourt, les Daudet, Flaubert, Guy de Maupassant, et tant d’autres.

Cezanne. — Il venait beaucoup de monde, en effet, mais c’était bien emm… ce qu’on y entendait dire. Je voulus un jour parler de Baudelaire : ce nom n’intéressa personne.

Moi. — Mais de quoi s’entretenait-on ?

Cezanne. — Chacun parlait du nombre d’exemplaires auquel il avait tiré son dernier livre ou espérait tirer le suivant, en mentant un peu, bien entendu. Il fallait surtout entendre les dames. Mme X… disait avec fierté, et en défiant du regard Mme Z… :

« Nous avons calculé, mon mari et moi, qu’avec les éditions illustrées et la « petite bibliothèque », le dernier roman avait été tiré à trente-cinq mille exemplaires. » — « Et nous, disait Mme Z… en relevant le gant, nous sommes assurés par traité, pour notre prochain livre, d’un tirage à cinquante mille exemplaires, sans compter l’édition de grand luxe. »

Moi. — Mais il n’y avait pas là que des gens ayant de gros tirages et des femmes vaniteuses ! Ainsi Edmond de Goncourt…

Cezanne. — Celui-là n’avait pas de bourgeoise, c’est vrai ; mais il en faisait une sacrée gueule, en entendant tous ces chiffres !

Moi. — Vous aimez les Goncourt ?

Cezanne. — J’ai beaucoup aimé autrefois Manette Salomon, mais je n’ai plus rien lu de cette marque-là à partir du moment où la « veuve », comme dit l’autre (1), s’est mise à écrire seule !

Cezanne reprit. — Je n’allais donc plus que rarement chez Zola, — car cela me faisait bien peine de le voir devenu si gnolle, — quand, un jour, le domestique me dit que son maître n’y était pour personne. Je ne crois pas que la consigne me concernât spécialement ; mais j’espaçai encore davantage mes visites… Et ensuite, Zola fit paraître l’œuvre. »

Cezanne resta un moment sans parler, ressaisi par le passé. Il continua :

« On ne peut pas exiger d’un homme qui ne sait pas, qu’il dise des choses raisonnables sur l’art de peindre ; mais, N. de D., — et Cezanne se mit à taper comme un sourd sur sa table, — comment peut-il oser dire qu’un peintre se tue parce qu’il a fait un mauvais tableau ? Quand un tableau n’est pas réalisé, on le f… au feu, et on en recommence un autre ! »

Pendant qu’il parlait, Cezanne allait et venait dans l’atelier, comme une bête en cage. Tout à coup, saisissant un portrait d’après lui-même, il essaya de le déchirer ; mais, comme ses doigts tremblaient et qu’il n’avait pas sous la main son couteau à palette, il fit un rouleau de la toile, la cassa sur son genou et la jeta dans la cheminée !

Moi. — « Mais comment Zola, qui m’a parlé de vous si longuement, et dans des termes si affectueux, si émus… »

La destruction de son tableau avait calmé Cezanne. Il me regardait avec des yeux où il n’y avait plus de colère, mais une grande tristesse. »

Moore George, Impressions and opinions, Londres, T. Werner Laurie, Ltd, Clifford’s Inn, 1913, 247 pages, p. 218-219 :

« DEGAS

ONE evening, after a large dinner party, given in honour of the publication of L’Œuvre, when most of the guests had gone, and the company consisted of les intimes de la maison, a discussion arose as to whether Claude Lantier was or was not a man of talent. Madame Charpentier, by dint of much provocative asseveration that he was undistinguished by even any shred of the talent which made Manet a painter for painters, forced Émile Zola to take up the cudgels and defend his hero. Seeing that all were siding with Madame Charpentier, Zola plunged like a bull into the thick of the fray, and did not hesitate to affirm that he had gifted Claude Lantier with infinitely larger qualities than those which nature had bestowed upon Édouard Manet. This statement was received in mute anger by those present, all of whom had been personal friends and warm admirers of Manet’s genius, and cared little to hear any word of disparagement spoken of their dead friend. It must be observed that M. Zola intended no disparagement of M. Manet, but he was concerned to defend the theory of his book—namely, that no painter working in the modern movement had achieved a result equivalent to that which had been achieved by at least three or four writers working in the same movement, inspired by the same ideas, animated by the same aestheticism. And, in reply to one who was anxiously urging Degas’claim to the highest consideration, he said, “ I cannot accept a man who shuts himself up all his life to draw a ballet-girl as ranking co-equal in dignity and power with Flaubert, Daudet, and Goncourt. ”Traduction :

« DEGAS

Un soir, après un grand dîner en l’honneur de la publication de L’Œuvre, lorsque la plupart des invités furent partis et qu’il ne resta plus que les intimes de la maison, une discussion s’engagea sur le point de savoir si Claude Lantier était ou non un homme de talent. Mme Charpentier, à force de soutenir bien haut qu’il était dénué de la moindre parcelle du talent qui faisait de Manet un peintre aux yeux des autres peintres, força Émile Zola à prendre la défense de son héros. Voyant que tout le monde se rangeait à l’avis de Mme Charpentier, il fonça tête baissée dans la bagarre, et n’hésita pas à affirmer qu’il avait doté Claude Lantier de qualités infiniment plus grandes que celles dont la nature avait gratifié Édouard Manet. Cette déclaration jeta un froid sur l’assistance, car il n’y avait là que des amis personnels de Manet, fervents admirateurs de son génie, qui n’avaient guère envie d’entendre prononcer des avis défavorables à rencontre de leur ami défunt. Pourtant, on doit noter que M. Zola n’avait nullement l’intention de dénigrer Manet, mais que son intention était simplement de défendre la thèse de son livre, à savoir qu’aucun peintre appartenant au courant moderne n’était parvenu à un résultat équivalent à celui qu’avaient obtenu au moins trois ou quatre écrivains appartenant à ce même courant, inspirés par les mêmes idées et animés du même esthétisme. Et, en réponse à quelqu’un qui faisait valoir avec force les droits de Degas à la plus haute considération, il dit : « Je ne peux mettre un homme qui s’enferme toute sa vie pour dessiner une ballerine au même rang, à un niveau de dignité égal, que Flaubert, Daudet ou Goncourt. » »

Vollard Ambroise, Renoir, Les Éditions G. Crès & Cie, Paris, 1920, 286 pages, p. 101 :

« — Moi. Vous m’avez parlé, tout à l’heure, de Zola. Que pensez-vous de ses livres ?

— Renoir. J’ai toujours détesté ce qu’il écrivait. Quand on veut peindre un milieu, il faut commencer, ce me semble, par se mettre dans la peau de ses personnages. Zola, lui, se contente d’ouvrir une petite fenêtre, de jeter un coup d’œil dehors, et il s’imagine avoir peint le peuple en disant qu’il sent mauvais. Et le bourgeois, donc ? Mais quel beau livre il aurait pu faire, non seulement comme reconstitution historique d’un mouvement d’art très original, mais aussi comme « document humain » — puisque c’est sous ce nom qu’il vendait sa marchandise — si, dans son Œuvre, il s’était seulement donné la peine de raconter tout bonnement ce qu’il avait vu et entendu dans nos réunions et dans nos ateliers : car, avec nous, il se trouvait avoir vécu vraiment la vie de ses modèles ! Mais, au fond, Zola s’en fichait bien, de représenter ses amis tels qu’ils étaient, c’est-à-dire à leur avantage… »

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 78-79 :

« Tous ceux qui l’ont approché de très près l’ont chéri sans réserve. D’un mot, d’un geste, d’un regard, ce farouche sentimental, cet expansif si retenu savait exprimer toutes les richesses d’une charité d’autant plus raffinée qu’en un seul elle s’adressait pour ainsi dire à tous. Il avait la bonté des grands sous la réserve des naïfs et des forts, des forts dont on a trop souvent gaspillé les avances. Aussi sa susceptibilité était-elle toujours frémissante. Il exigeait désormais des autres les attentions qu’il ne leur ménageait jamais. Sa sensibilité devenait presque maladive. Un sourire échangé entre une servante et Zola, au haut d’un escalier, un jour qu’il arrivait en retard, m’a-t-il raconté, empêtré de paquets, le chapeau cabossé, l’éloigna de Médan pour toujours. Sa misanthropie, dans la tension brûlante de tout son être et l’angoisse de plus en plus nourrie de ses recherches, se changeait comme chez Jean-Jacques en crises de défiance qui touchaient vite à l’idée de la persécution. L’Œuvre venait de paraître. Pourtant il m’affirma toujours, et il ne mentait jamais, que ce livre n’était pour rien dans cette brouille avec son vieux compagnon. »

Rivière Georges, Le Maître Paul Cezanne, Paris, H. Floury éditeur, 1923, 242 pages, p. 100-102 :

« À la vérité, Cezanne, toujours misanthrope, restreignait de plus en plus ses relations avec la plupart de ses anciens compagnons. La solitude dans laquelle il vivait volontairement avait accentué son intransigeance à l’égard de l’attitude des autres artistes de son temps. Il s’emportait contre presque tous, même contre ceux qui avaient pour lui de la sympathie, parce qu’il découvrait, avec plus ou moins de raison, dans leur opinion favorable sur son art une restriction qui lui paraissait être une concession aux adversaires. Son tempérament ombrageux lui faisait transformer en ennemi quiconque lui semblait excuser le goût du public pour les peintres en vogue. Une allusion indulgente à l’Institut, au Jury du Salon, à l’École des Beaux-Arts, provoquait son irascibilité. Pour échapper à tant de sujets d’emportement, la solitude s’imposait. Le peintre était trop complètement possédé par son art pour s’encombrer l’esprit de vaines querelles d’opinion. Il préférait méditer en silence sur les grands problèmes d’art qui le sollicitaient et en ayant résolu quelques-uns, il avait conscience de la valeur de son œuvre. Sans doute, il s’irritait d’être incompris de ses contemporains, mais il n’était ni découragé par leur indifférence ou leur hostilité, ni halluciné par les résultats de son travail comme le personnage du roman de Zola. L’halluciné, ce fut le romancier qui se crut peintre, philosophe et savant. Qu’on veuille bien comparer les descriptions de villages par Zola avec les toiles de Cezanne représentant quelque coin de la banlieue de Paris ou de Marseille, comme Auvers, Pontoise ou ce bourg ouvrier de l’Estaque qu’il a peint si souvent ; on verra qui des deux avait le jugement sain. Tandis que l’écrivain semble toujours en état d’hostilité avec la nature, le peintre a donné de ces pays remplis de masures aux toits de chaume ou de tuiles rouges que dominent parfois des cheminées d’usines, des vues dont l’harmonie et la richesse des tons font naître un sentiment de joie. La magie de l’art magnifie la pauvreté du site sans en altérer le caractère quand l’interprète regarde la nature d’un œil bienveillant.

La même remarque s’imposerait si nous comparions aux paysans vus avec tant d’antipathie par Zola, ceux que Cezanne a étudiés patiemment. Dans la représentation des villageois de Cezanne, la littérature est absente ; le peintre ne nous donne pas son opinion sur ses modèles, il les montre purement et simplement tels qu’ils sont, il est attentif à noter chez ses personnages, le caractère des lignes et des tons, à en découvrir la signification esthétique, il tire de ces données un effet de puissance incomparable, et ses paysans prennent sous son pinceau un accent de vérité que François Millet n’a pas atteint.

Les lunettes néoromantiques qui chevauchaient sur le nez de Zola déformaient les objets et les gens que le romancier regardait. Le roman injuste et faux qu’il écrivit sur Cezanne acheva de séparer les deux anciens amis. Le peintre n’en voulut pas pour cela au romancier ; il le plaignit plutôt d’être un si mauvais psychologue et un si piètre juge de la peinture. »

Renoir Jean, Renoir, Paris, Hachette, 1962, 457 pages, p. 115-116 :

« Cezanne ne fut jamais un membre très actif du groupe d’amis qui de plus en plus se ralliaient autour de Monet et de Pissarro. « C’était un solitaire ! » Mais il partageait leurs idées et leurs espoirs. Il croyait « en le jugement du peuple ». Le tout était d’obtenir d’être exposé, de forcer les portes du « Salon de Monsieur Bouguereau », et alors le mérite de la jeune peinture éclaterait de lui-même. Napoléon III « qui après tout était un bon bougre », comme disait Cezanne, décida de la création d’un Salon des Refusés. Ce Salon ne répondit pas aux espoirs des novateurs. Le public ne s’y intéressa pas, et les journaux en parlèrent comme d’une initiative amusante de Sa Majesté l’empereur. Cezanne en arrivant à Paris avait beaucoup compté sur son ami Zola pour l’aider à « percer ». Ces deux Aixois avaient été au collège ensemble. Ensemble, couchés dans l’herbe sous les grands pins du Tholonet, ils avaient rêvé de Paris ; ensemble ils avaient crayonné leurs premiers paysages et aligné leurs premières rimes. Zola était reçu chez les Charpentier. Cezanne, trop sauvage pour aller dans le monde, préférait la compagnie des peintres et surtout la solitude de son atelier. « Je peins des natures mortes. Les modèles femmes me font peur. Les bougresses sont là à guetter un moment de faiblesse. Il faut tout le temps rester sur la défensive et le motif vous échappe ! » Il espérait que son compagnon de jeunesse « parlerait pour lui ». Mais Zola considérait que son protégé n’était « pas au point ». Il était tout à fait pour la peinture officielle, celle qui veut dire quelque chose. Quand Cezanne lui confiait ses préoccupations de « trouver les volumes », il essayait de lui démontrer la vanité d’une telle recherche. « Tu es doué. Si tu voulais seulement soigner l’expression. Tes personnages n’expriment rien ! » Un jour Cezanne se fâcha. « Et mes fesses, est-ce qu’elles expriment quelque chose ? » Ce ne fut pas la brouille, mais un refroidissement dont Zola fut ravi, car il avait un peu honte de son ami. Sa peinture était celle d’un fou et son accent le rendait insortable. Cezanne, privé de la protection de Zola, avait peu à peu abandonné l’espoir d’intéresser les amateurs. Il continuait à peindre en comptant sur « la postérité qui, elle, ne peut pas se tromper » ! »

Peu avant, le 26 mars, Paul Alexis donne son avis à Zola sur L’Œuvre, qu’il vient de finir de lire :

« P. S. J’ai terminé l’Œuvre ce matin. Ce cimetière est un [sic] de vos plus belles pages et m’a remué : « le pauvre Duranty ! » Et Flaubert ! Et Cezanne, et moi, et nous tous ! Notre jeunesse à tous est dans ce livre. »

Lettre de Paul Alexis à Zola, datée « Vendredi 26 Mars, dans un café, 11 hes soir », Bibliothèque nationale, Département des Manuscrits, Nouvelles Acquisitions françaises 24510, f° 387 ; Bakker B. H., « Naturalisme pas mort », lettres inédites de Paul Alexis à Émile Zola, 1871-1900, Toronto et Buffalo, University of Toronto Press, 1971, 609 pages, n° 151, p. 309.

Dès 1882, dans son livre Émile Zola, notes d’un ami, Paul Alexis avait annoncé le projet de Zola et avait prévenu qu’il ne lui en voudrait pas s’il se trouve rudoyé dans le livre :

« Son projet est de raconter dans ce roman ses années de Provence, cette première jeunesse si curieuse, si particulière, dont j’ai essayé de donner une idée. Un voyage dans le Midi lui sera nécessaire pour « faire une Provence vraie ». Je sais qu’il compte étudier, dans Claude Lantier, la psychologie épouvantable de l’impuissance artistique. Autour de l’homme de génie central, sublime rêveur paralysé dans la production par une fêlure, graviteront d’autres artistes, peintres, sculpteurs, musiciens, hommes de lettres, toute une bande de jeunes ambitieux également venus pour conquérir Paris : les uns ratant leur affaire, les autres réussissant plus ou moins ; tous, des cas de la maladie de l’art, des variétés de la grande névrose actuelle. Naturellement, Zola, dans cette œuvre, se verra forcé de mettre à contribution ses amis, de recueillir leurs traits les plus typiques. Si je m’y trouve, pour ma part, et même si je n’y suis point flatté, je m’engage à ne pas lui faire un procès. »

Alexis Paul, Émile Zola, notes d’un ami, G. Charpentier éditeur, Paris, 1882, p. 121-122.

Comparant les témoignages d’Émile Bernard et de Joachim Gasquet, Denise Le Blond-Zola, la fille de l’écrivain, fera ce commentaire, dans une lettre adressée à Lucien Descaves, le 14 février 1931 (à la suite de la publication de son étude biographique, Émile Zola raconté par sa fille) :

« Le témoignage d’Émile Bernard est sujet à caution, ce peintre de talent, symboliste mystique, de formation entièrement catholique, était certainement en 1904 averti contre Zola. Si sincère qu’il ait été, il a dû exagérer certaines boutades de Cezanne dans un sens qui lui était cher. À ses assertions on peut opposer l’opinion de Joachim Gasquet, le poète aixois, un de ceux qui ont contribué le plus à la gloire de Cezanne. Dans un livre qui a paru chez Bernheim, en 19[21], Gasquet affirme précisément le contraire ».

Lettre de Denise Le Blond-Zola à Lucien Descaves, 14 février 1931 ; inédite, collection particulière ; citée par Pagès Alain, « J’irai te voir pour te serrer la main… », site Société Paul Cezanne, 2014.

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 79 :

« Cezanne vint à Médan. Il y passa tout le mois de juillet. Zola écrivait L’Œuvre. Il dut sûrement beaucoup causer du livre et en lire d’importants fragments à Cezanne. Les premiers chapitres du volume toujours émurent profondément celui-ci, il les déclarait d’une vérité à peine transposée et intimement touchante pour lui qui y retrouvait les plus belles heures de sa jeunesse. Lorsque, ensuite, le livre bifurque avec le caractère de Lantier guetté par la folie, il sentait bien qu’il n’y avait là qu’une nécessité de plan, qu’il devenait, lui, tout à fait absent de la pensée de Zola, que Zola, en somme, n’avait pas écrit ses mémoires, mais un roman et qui faisait partie d’un vaste ensemble longuement médité. La figure de Philippe Solari, représenté sous les traits du sculpteur Mahoudeau, était très faussée aussi, pour le besoin de l’action, et Solari ne songea, pas plus que Cezanne, à s’en formaliser. Son culte pour Zola, ne défaillit jamais. Et ce dernier, lorsque je le vis à Paris, quinze ans après L’Œuvre, me parla de ses deux amis avec la plus admirative affection. C’était aux environs de 1900. Il aimait toujours Cezanne, malgré sa bouderie, de toute l’amitié d’un grand cœur fraternel, « et même, me dit-il en propres termes, je commence à mieux comprendre sa peinture, que j’ai toujours goûtée, mais qui m’a échappé longtemps, car je la croyais exaspérée, alors qu’elle est d’une sincérité, d’une vérité incroyable ».

Le Blond-Zola Denise, Émile Zola raconté par sa fille, Paris, Fasquelle éditeurs, 1931, p. 149 ; réédition Paris, Bernard Grasset, 1986, 289 pages, p. 165 ; extrait paru dans Le Blond-Zola, Denise, « Zola et Cezanne, d’après une correspondance retrouvée », Mercure de France, n° 781, 42e année, tome CCXXV, 1er janvier 1931, p. 39-58, p. 57-58 :

« Lorsqu’on parlait de Cezanne devant mon père, quand Alexis racontait quelque histoire où son nom était prononcé, Zola souriait et tout son visage s’éclairait.

Peut-être a-t-on insinué à Cezanne que Claude Lantier était beaucoup plus son portrait que Zola ne voulait l’avouer, et, peintre incompris, aigri par l’hostilité du public, se sera-t-il fâché tout seul, avec son caractère entier, il aura boudé, n’aura plus écrit, ne sera plus jamais venu revoir son ami.

Pourquoi Zola n’est-il pas allé fraternellement le trouver, pourquoi ne se sont-ils jamais expliqués ? À ces questions, Mme Zola m’a toujours répondu : « Tu n’as pas connu Cezanne, rien ne pouvait l’obliger à changer d’avis. » »

Saint-Georges de Bouhélier, Le Printemps d’une génération, Paris, les éditions Nagel, 1946, 356 pages, p. 288-290 :

L’auteur relate une visite qu’il a faite à Zola à Médan vers novembre 1896.

« — Vous avez des amis ? me demanda-t-il [Zola] ? […]

— Vous êtes tous très unis, me dit-il [Zola] tout à coup, non sans émotion. Mais au premier succès que vous remporterez, que se passera-t-il ? J’ai connu, moi aussi, votre belle confiance…

Quelle amertume on sentait dans ces simples paroles que Zola venait de jeter au vent, dans un mouvement irréfléchi et plus fort que lui ! Peut-être songeait-il à son groupe de Médan et à ceux qui, après La Terre, s’en étaient détachés par un manifeste ! Avec les cinq, tous des anciens disciples ! il avait subi l’outrage. Ces jeunes gens qui s’étaient accrochés à lui quelque temps plus tôt, il les avait vus s’élever contre lui, et même le renier ! C’était à propos de La Terre, une œuvre étonnante, dans le sens biblique, une grande pastorale moderne !

Les choses n’ont l’air neuves sous le ciel que pour ceux d’entre nous qui n’ont pas vécu ! La vérité est que tout se répète, en vertu de cette loi vieille comme l’humanité et grande comme la nature qui veut que, dans le cœur de l’homme, Dieu répande chaque fois les mêmes germes et les mêmes ferments, si bien que, de génération en génération, les choses se recommencent dans un rythme égal et universel. Mais j’étais trop novice pour m’en douter.

— Je vous jure qu’avec mes amis, nous formons un groupe très sincère, très net, répondis-je au maître.

Une tristesse passa dans ses yeux. Evidemment il hésitait à insister sur une question dont il avait conscience qu’avec ma nature exaltée je ne pouvais ressentir que de l’impatience.

— Peut-être aurez-vous plus de chance que moi, me dit-il comme pour s’excuser de la suspicion qu’il venait de jeter sur mes camarades. Mais, croyez-moi, au départ, on s’entend toujours.

Il continua, les mots lui venaient tout naturellement, Je les transcris dans le mouvement qui, au moment, l’animait. On aurait dit un prophète du malheur. Les drames qui s’étaient abattus sur lui dans son existence, comme s’il eût été un écorché vif, […]

Il me confia sa vie avec Cezanne. Dans la jeunesse, ils s’étaient beaucoup fréquentés. A Aix, dont ils étaient originaires, ils avaient suivi les mêmes classes et gambadé à travers les mêmes rues, sur les pentes du mont Sainte-Victoire et dans les champs d’oliviers voisins de la ville. Zola s’était installé dans la capitale avec l’espoir d’y faire à son tour sa trouée et d’y gagner ses galons d’écrivain. Cezanne n’avait pas cessé de penser à lui. Il l’avait toujours tenu au courant de ses ambitions et de ses projets. Et puis, ils s’y étaient un jour réunis. Leurs relations n’avaient fait que s’y resserrer. Mais voilà que la réussite avait tiré Zola de sa longue misère. Que s’était-il passé alors ? La jalousie avait-elle joué dans l’âme de Cezanne ? Ou peut-être des camarades s’étaient-ils mis en travers de leur amitié ? Toujours est-il qu’ils s’étaient séparés.

— Après tout, me dit pour conclure le maître, il se peut que de telles ruptures deviennent finalement nécessaires entre des artistes ! Chacun doit s’orienter vers son propre destin, nous avons à nous développer et à nous frayer nous-mêmes notre route. »

Coquiot Gustave, Paul Cezanne, Paris, Librairie Paul Ollendorff, 1919, 253 pages, p. 112-115 :

« Je me souviens que lorsque parut l’Œuvre, ma première idée fut d’écrire à Zola pour lui demander les véritables noms des personnages de ce roman. Il voulut bien répondre au collégien que j’étais une courte lettre, dont j’ai seulement retenu ces mots essentiels : « Et puis à quoi bon vous citer des noms ? Ce sont ceux de vaincus que vous ne connaissez point sans doute. »

Cette lettre, elle existe peut-être encore. Mais, jeune, on ne collectionne pas les autographes. Je ne puis que jurer qu’elle me fut adressée.

Plus tard, après avoir admiré l’œuvre de Cezanne, je demandai un jour à Huysmans ce qu’il pensait de Zola critique d’art.

« Lui ! me jeta-t-il, c’est un gros bêta de la brocante. Evidemment, vers 1883, dans mon livre l’Art Moderne, disciple encore de ce romancier, dont je ne nie point, entendez-le bien, la puissance, j’ai pu, par faiblesse, lui accorder quelque compétence artistique. Mais, depuis, j’en suis bien revenu. Qui a-t-il découvert ? Qui a-t-il loué ? Manet ! Mais il y a belle lurette que Manet bataillait quand Zola a parlé de lui. Ah ! ça, je reconnais que Zola a pu, à un moment précis, donner le change ; car avec les médiocres pions qui fourrageaient alors chez les peintres, on n’allait pas loin. Oui, c’était le temps où ce sénile Albert Wolff caracolait ! Mais l’incompétence de Zola en art est totale. Il est là dedans plus fermé, plus buté qu’un normalien ; et ce n’est pas peu dire ! Mais voilà, il fallait qu’il touchât à tout ! »

« Allez, du reste, chez Zola, vous serez mieux encore renseigné sur Cezanne ! »

Et j’y allai.

Zola était accueillant, courtois ; et enfin c’était le haut romancier de l’Assommoir et de Germinal. Avec quel respect, je me pris à l’écouter. Et, tout de suite, après un court préambule : « Ah, oui, Cezanne, quels regrets pour moi de n’avoir pu le pousser ! me dit-il. Et j’ai tracé d’après lui, dans mon Claude Lantier, un portrait encore atténué, car si j’avais voulu tout dire ! »

Et Zola soupirait. Moi, pendant ce temps, mes yeux allaient du vitrail Coupeau aux objets d’art vidés là par tous les brocanteurs de Paris. L’Hôtel du Maître en était rempli. Ce n’était pas un choix très sûr. Mais Zola continuait :

« Ah ! mon cher Cezanne ne tient pas assez en outre à la considération publique. Il méprise trop les choses les plus élémentaires : hygiène, bonne tenue, mots choisis. Et encore tout cela, la bonne tenue, le respect de soi-même, peu de chose, en somme, si mon grand et cher Cezanne avait eu du génie. Croyez-bien qu’il m’en a coûté d’être obligé de l’abandonner !… Oui, partir à deux dans la même foi, dans le même enthousiasme, et arriver seul, atteindre seul la gloire, c’est une lourde douleur qui vous accable ! Pourtant, il me semble, malgré tout, que, dans l’Œuvre, j’ai noté avec le plus attentif scrupule tous les efforts de mon cher Cezanne. Mais, que voulez-vous ? c’étaient des défaillances successives ; des bons départs, puis tout d’un coup des arrêts brusques ; un cerveau qui ne pensait plus, une main qui retombait, impuissante. Jamais une chose conduite jusqu’au bout, avec une ténacité et une force magnifique. En somme, aucune réalisation ! »

Le mot était lâché ! « Cezanne ne réalisait pas ! » Cezanne lui-même, d’ailleurs, répétait ce mot. Il y tenait. Le fameux mot devait devenir le mot de ralliement de toute la foule dressée contre le peintre. Des ébauches, oui ; des essais, des tentatives, des embryons, des avortements, tout ce qu’on voudra ; mais des œuvres, mais des choses venues à terme, puis ensuite finies, fignolées, ah ! Dieu, non !

« La considération publique ? » m’avait dit Zola. Et ce mot, il l’avait prononcé avec une sorte d’emphase. »

Le journal aixois Le National signale L’Œuvre et précise que le roman contient des souvenirs « très réussis » sur le collège d’Aix :

« Dans le quatrième feuilleton de l’Œuvre, roman de M. Émile Zola, nous avons lu des souvenirs sur le collège d’Aix très réussis. Les personnages de l’Œuvre sont des amis de l’auteur et l’auteur lui-même. On y reconnaît M. Cezanne, l’artiste peintre entr’autres.

On voit toujours que malheureusement Émile Zola a gardé rancune à nos compatriotes des épreuves subies par son père, un ingénieur très distingué, qui a fait le barrage du Tholonet, et qui a eu des difficultés avec M. de Gallifet.

Nous tenons a protester, au nom de la population, dont la grande majorité a toujours été sympathique au père de M. Zola, ainsi qu’à lui.

Nous aurions voulu que le talent du père fût mieux récompensé — c’était sous l’Empire — mais nous sommes de ceux qui apprécient aussi le talent du fils. »« Nouvelles et faits divers », Le National, journal républicain d’Aix, 16e année, n° 762, dimanche 3 janvier 1886, p. 3.

Mars

Emperaire est nommé par le maire à la commission des musées et de l’école de dessin d’Aix.

« Conformément à l’arrêté du 31 mars 1866, la commission des musées et de l’école de dessin sera renouvelée et composée comme suit :

MM. Bizos, Pesetti, Chabrier, Furby, Bouteille, Fassin, Emperaire, Deligne, Guillaume, Fabre, Louis, Niol[l]on. »« Faits divers », Le National, journal républicain d’Aix, 16e année, n° 773, dimanche 21 mars 1886, p. 3.

Début avril

Claude Monet s’adresse à Pissarro pour lui demander son avis sur L’Œuvre :

« Avez-vous lu le livre de Zola ? J’ai grand’peur qu’il ne nous fasse grand tort. »

Lettre de Monet à Pissarro. Giverny, sans date [1886] ; Wildenstein Daniel, Monet, volume II, Paris, 1979, lettre 667, p. 274.

Début avril

Pissarro répond à Monet :

« N. B. Zola m’a envoyé l’Œuvre. Je suis en train de le lire.

[…] Je suis à la moitié du livre de Zola ! Non ! Ça n’y est pas, c’est un livre romantique, je ne connais point le dénouement, c’est égal, c’est pas cela. Le Claude est peu étudié, le Sandoz est mieux, on voit qu’il l’a compris.

Quant à nous faire du tort, je ne le crois pas, c’est un roman peu réussi pour l’auteur de l’Assommoir et de Germinal, voilà tout. »Lettre de Pissarro à Monet. Eragny, par Gisors, sans date [début avril 1866] ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 2, « 1886-1890 », Paris, éditions du Valhermeil, 1986, lettre 326, p. 37.

Geoffroy, Claude Monet, tome II, pages 12-13

5 avril

Claude Monet écrit à Zola :

« Mon cher Zola,

Vous avez eu l’obligeance de m’envoyer l’Œuvre. Je vous en suis très reconnaissant. J’ai toujours un grand plaisir à lire vos livres et celui-ci m’intéressait doublement puisqu’il soulève des questions d’art pour lesquelles nous combattons depuis si longtemps. Je viens de le lire et je reste troublé, inquiet, je vous l’avoue.

Vous avez pris soin, avec intention, que pas un seul de vos personnages ne ressemble à l’un de nous, mais malgré cela, j’ai peur que dans la presse et le public, nos ennemis ne prononcent le nom de Manet ou tout au moins les nôtres pour en faire des ratés, ce qui n’est pas dans votre esprit, je ne veux pas le croire.

Excusez-moi de vous dire cela. Ce n’est pas une critique ; j’ai lu l’Œuvre avec un très grand plaisir, retrouvant des souvenirs à chaque page. Vous savez du reste mon admiration fanatique pour votre talent. Non ; mais je lutte depuis un assez long temps et j’ai des craintes qu’au moment d’arriver, les ennemis ne se servent de votre livre pour nous assommer.

Excusez cette trop longue lettre, rappelez-moi au souvenir de Mme Zola, et merci encore.

Votre tout dévoué,