Études cézanniennes

Jean-Claude Lebensztejn

(Conférence à l’occasion du colloque organisé en 2005 par Takanori NAGAÏ : Cézanne interpretation in Japan in 1930’s-40’s and its Intellectual Environment)

Ce qui m’intrigue est pour moi le moteur de l’étude ; or j’avais remarqué que durant ses dix dernières années Cézanne, pour parler de ses peintures, emploie dans ses lettres le mot études avec une constance intrigante. Ainsi, au peintre et collectionneur Egisto Fabbri, qui souhaitait le connaître et déclarait posséder seize de ses œuvres, il écrit le 31 mai 1899 : « Le nombre d’études de ma provenance auxquelles vous avez donné l’hospitalité m’assure de la grande sympathie d’art que vous voulez bien me témoigner. » À Joachim Gasquet, le 13 juin 1896 : « Le soleil brille, et l’espoir rit au cœur. — J’irai tantôt à l’étude. » À Louis Aurenche, le 10 mars 1902 : « Pour moi, je continue péniblement mes études de peinture. » Et à Paul Cézanne son fils, le 12 août 1906, deux mois et demi avant sa mort : « Il y a deux jours le sieur Rolland est venu me voir, il m’a fait parler sur la peinture. Il m’a offert de me poser une figure de baigneur au bord de l’Arc. Ça me sourirait bien un peu, mais je crains que le monsieur ne veuille mettre la main sur mon étude, j’ai presque envie cependant de tenter quelque chose avec lui. » Il ajoute, onze jours plus tard : « Je suis très-énervé de l’aplomb qu’ont eu mes compatriotes de vouloir s’assimiler à moi en tant qu’artiste, et de vouloir mettre la main sur mes études. — Il faut voir les saloperies qu’ils font. »

Lorsqu’il veut donner des conseils aux jeunes peintres, Charles Camoin par exemple, il leur souhaite « bon courage, de bonnes études » (28 janvier 1902), ou encore « de bonnes études en présence de la Nature, c’est ce qu’il y a de mieux » (13 septembre 1902).

À en juger par ses lettres connues, Cézanne a de bonne heure employé le mot étude (à Pissarro, 23 octobre 1866 ; à Zola, 24 août 1877). Mais sur le tard, il devient le terme ordinaire pour désigner toute peinture ; au point qu’il arrive au peintre de le sauter là où on l’attendrait — et où Rewald le rétablit dans son édition de la Correspondance; ainsi dans une lettre à Émile Bernard du 27 juin 1904 : « Le temps est beau, j’en profite pour travailler, il faudrait faire dix bonnes, les vendre cher, puisque les amateurs spéculent dessus — »

On le voit, Cézanne affecte ce mot d’un double sens : le fait d’étudier en peinture, et son résultat sur papier ou sur toile. Le 2 avril 1902, il écrit à son marchand Vollard qu’il ne peut pas « cette année encore » lui envoyer sa toile de Roses, qu’il souhaitait montrer au Salon, mais dont il n’est pas satisfait : « D’autre part, je ne renonce pas à continuer mon étude qui m’aura obligé à des efforts qui, j’aime à le croire, ne seront pas stériles. […] Je poursuis donc

mes recherches et vous ferai part du résultat acquis, sitôt qu’un peu de satisfaction m’aura été donnée par l’étude. »

De même, il emploie le verbe étudier, intransitivement, avec cette double face, abstraite et concrète. « J’étudie toujours avec plaisir et cependant parfois, il fait une si sale lumière que la nature me paraît laide », écrit-il à son fils le 26 août 1906. Une semaine plus tard, le 2 septembre, allant « au lieu dit le Gour de Martelly », il lui écrit encore : « Il vient vers le soir des vaches, qu’on mène paître. Il y a de quoi étudier et faire des tableaux en masse. — Il est venu aussi des moutons boire, mais ça disparaît un peu rapidement. »

Ce double sens n’était pas une nouveauté. Au XVIIIe siècle, Diderot pouvait jouer sur le mot et expédier, dans son interminable Salon de 1767,des « Portraits, études, tableaux » de Drouais, Roslin, Valade, etc., avec une courte phrase assassine : « Les études de ces artistes montrent combien ils ont encore besoin d’en faire. » Vers la même époque, dans l’article «ÉTUDE, terme de Peinture». de l‘Encyclopédie(repris par la suite dans le Dictionnaire des Arts de Peinture, Sculpture et Gravure),Watelet dégageait ces deux aspects :

« …le mot étude,dans l’art dont il est question, signifie premièrement l’exercice raisonné de toutes les parties de l’art ; ensuite il signifie le résultat de cet exercice des différentes parties de la Peinture ; c’est-à-dire qu’on appelle études,les essais que le Peintre fait en exerçant son art.

« Dans la première signification, ce mot comprend tout ce qui constitue l’art de la Peinture. Il faut que l’Artiste qui s’y destine, ou qui le professe, ne néglige l‘étuded’aucune de ses parties » ; dans la seconde signification, ajoute l’auteur, il désigne « tous les essais que font les Peintres pour s’exercer ».

C’est ainsi que l’entend Cézanne : mais plus il avance dans son art, plus il paraît s’en tenir à ce stade préliminaire.

L’étude, pour Cézanne, c’est avant tout l’examen visuel d’un fragment et d’un moment de nature, et son rendu en peinture. Le 8 septembre 1906, il écrit à son fils : « Ici au bord de la rivière les motifs se multiplient, le même sujet vu sous un angle différent, offre un sujet d’étude du plus puissant intérêt, et si varié que je crois que je pourrais m’occuper pendant des mois sans changer de place en m’inclinant tantôt plus à droite, tantôt plus à gauche. — »D’où le rapport ambivalent qu’il entretient avec l’histoire de l’art et les musées. Le 3 février 1902, il écrit à Camoin : « Puisque vous voilà à Paris, et que les maîtres du Louvre vous attirent, faites d’après les grands maîtres décoratifs Veronèse et Rubens des études, mais comme vous feriez d’après nature — ce que je n’ai su faire qu’incomplètement. Mais vous faites bien surtout d’étudier sur nature. » Et à Bernard, qu’il caractérisera plus tard comme «un intellectuel, congestion[n]é par les souvenir des musées, mais qui ne voit pas assez surnature », il écrit en 1905, faisant allusion au propos de Pissarro disant qu’il fallait brûler les nécropoles de l’art : « l’étude modifie notre vision à un tel point, que l’humble et colossal Pissarro se trouve justifié de ses théories anarchistes. »

Dans une autre lettre à Bernard, datée du 12 mai 1904, Cézanne opposait le livredu Louvre et le tableaude la nature : « Le Louvre est un bon livre à consulter, mais ce ne doit être encore qu’un intermédiaire. L’étude réelle et prodigieuse à entreprendre c’est la diversité du tableau de la nature. » Et le 26 mai : « Le peintre doit se consacrer entièrement à l’étude de la nature, et tâcher de produire des tableaux, qui soient un enseignement. »

Étude par conséquent interminable. Une seule étude, comme celle des Fleurs destinées à Vollard, peut s’ajourner indéfiniment, et après de longs mois être abandonnée : « J’ai dû lâcher vos fleurs dont je ne suis pas bien content » (9 janvier 1903). C’est peut-être à ce tableau que Cézanne faisait allusion quand il écrivait à Gasquet six mois plus tôt, le 8 juillet 1902 : « J’avais une étude, commencée il y a deux ans, j’ai cru bien faire de la poursuivre, le temps est enfin devenu beau. » Vollard commente cette pratique : « Quand Cézanne abandonnait une étude, c’était presque toujours dans l’espoir d’un perfectionnement à y apporter. On s’explique ainsi ces paysages déjà “classés”, retravaillés l’année suivante, quelquefois deux ou trois ans de suite… »

Il y a plus surprenant. Parlant de son portrait de Gustave Geffroy, un tableau très élaboré, mais brusquement interrompu et laissé à son modèle, il écrit à Monet, le 6 juillet 1895 : « J’ai dû abandonner momentanément l’étude que j’avais entreprise chez Geffroy, qui s’est mis si libéralement à ma disposition, et je suis un peu confus du mince résultat que j’ai obtenu, après tant de séances, et des emballements et des découragement successifs. » Cet abandon momentané sera définitif, pour des raisons qui tenaient aussi au conflit de ces deux personnalités. Ce qui peut nous étonner, c’est non seulement le contraste entre la richesse chromatique du portrait, son exécution patiente et soignée, qui laissent une impression d’achèvement superlatif — sauf quelques centimètres carrés sur le haut de la manche gauche et la main gauche (fermée) —, et le sentiment de mince résultat déclaré par le peintre ; mais c’est, encore plus, cette formulation selon laquelle le modèle d’un grand portrait devient un motif d’étude, comme si le célèbre critique Gustave Geffroy était un modèle payant qui se prêterait gratuitement à l’investigation d’un apprenti artiste. Faut-il prendre Cézanne au sérieux ? Sans aucun doute, quelle que soit l’ironie que l’on subodore ici comme ailleurs (j’y reviendrai). En ce cas, une conclusion s’impose : dans ses dix dernières années, le peintre, qui ne signait plus ses tableaux, n’a laissé que des études, dont aucune ne peut être dite terminée.

Albert Boime, qui a consacré un chapitre de son livre The Academy and French Painting in the Nineteenth Centuryà l’étude du concept d’étude dans la peinture du XIXesiècle, déclare dans une note (p. 216) avoir été « étonné d’apprendre que van Gogh considérait ses paysages peints à Arles comme de simples études. Il considérait même la Chambre à Arles comme une étude, et dans l’été de 1888 il écrivait à Théo que toutes ses œuvres étaient des études à l’exception du Semeuret du Café de nuit,qui étaient ses seules “tentatives de tableaux finis” » (his only “attempts at finished paintings”).Ce que Boime traduit ainsi, dans la lettre en français de van Gogh, ce sont les mots « des essais de tableaux composés » (lettre 533 : III, 289).

Van Gogh est peut-être le peintre qui avec Cézanne se sert le plus dans sa correspondance de ce mot étude. Mais contrairement à Cézanne, il tient à distinguer celle-ci du tableau : « Le peintre, écrit-il à son frère Théo dès 1882, se fait l’interprète d’une conception personnelle dans une toile, tandis qu’il se propose simplement d’analyser un coin de nature dans une étude. […] Je considère que peindre des études équivaut à emblaver, et peindre des toiles à récolter » (n° 233, en néerlandais : I, p. 713-14). Et six ans plus tard : « Et le reste, cela c’est des études, qui seront un fonds de renseignements » (504, juin 1888 : III, 188). « Je voudrais moi bien me taire pendant dix ans, en ne faisant que des études, puis faire un tableau ou deux de figures » (519 : III, 244).

Pissarro, lui aussi, distinguait études et tableaux, dans sa lettre à Lucien du 26 avril 1892 :

J’ai pu faire ici [à Éragny, dans le Vexin] quelques bonnes études de printemps à l’huile et pu terminer ma Vachère,et ma Femme assise,et mon Parc de Londres Primrose Hill ,je crois que ces tableaux ont beaucoup gagné au point de vue de l’unité, quelle différence avec les études.

Je suis plus que jamais pour l’impression par le souvenir : c’est moins la chose même, la vulgarité disparaît pour ne laisser flotter que la vérité entrevue, sentie… Dire que ce n’est pas compris !

Cette distinction repose sur un schéma classique, opposant les peintures faites en atelier au travail sur le motif, et ce que van Gogh nomme « toiles de tête » aux « études sur nature »(III, 401) : « Je ne dis pas que je ne tourne carrément le dos à la nature pour transformer une étude en tableau, en arrangeant la couleur, en agrandissant, en simplifiant… », écrit-il à Émile Bernard en octobre 1888 (III, 349).

Un an plus tard, à Saint-Rémy, il travaille à un tableau de femmes cueillant des olives : « C’est une toile que je travaille de tête d’après l’étude de même grandeur faite sur place, parce que je veux une chose lointaine comme un vague souvenir adouci par le temps. […] J’en ferai probablement deux ou trois répétitions, car enfinc’est le résultat d’une demi-douzaine d’études d’oliviers. » (617 : III, 619.) Van Gogh cherche donc à faire des tableaux, mais ajourne leur exécution. Dans sa lettre à Bernard, il ajoute : « Plus tard, après encore dix ans d’études, je ne dis pas […]. Mais en attendant, je mange toujours de la nature. » Même le Semeur et le Café de nuitne sont pour lui que des tentativesde tableaux : le 10 septembre 1888, il décrit à nouveau ces deux toiles comme des «études outrées », qui lui semblent le plus souvent « atrocement laides et mauvaises », mais parfois, sous le coup d’une émotion, pourvues d’une signification plus grave « (535 : III, 291).

*

Étude, du latin studium,un mot qui apparaît dans la langue française au XIIe siècle (au masculin : estudie, estuide), désigne d’abord l’application, particulièrement l’application intellectuelle destinée à acquérir des connaissances, et aussi le lieu spécifique destiné à les abriter ; puis, bien plus tard, l’ouvrage résultant de cette application. Il a été utilisé dans le langage des beaux-arts quand ils ambitionnèrent un statut libéral, à l’époque des académies. Celles-ci ont établi une série de distinctions : une esquisseest un premier jet destiné à fixer les grands traits d’une composition ; une ébaucheest la première trace de ladite composition sur le support définitif – « le premier travail du tableau même », selon les termes du Dictionnaire des arts—, que l’artiste doit ensuite élaborer en vue du résultat final ; une étudeest un travail de détail, sur un modèle naturel ou artistique (plâtre, etc.), destiné à s’intégrer dans l’ouvrage terminal ou à exercer l’artiste dans les différentes branches de son métier.

Ce genre de pratique s’est beaucoup développé à la Renaissance ; Léonard de Vinci conseillait d’avoir toujours avec soi un petit livre pour y dessiner toutes sortes d’attitudes ; mais s’il emploie beaucoup le mot studio,c’est toujours au sens de l’acte d’étudier (« le storie lo studio dette quali sarà fatto delli atti naturali» – les scènes, dont l’étude se fera d’après les actions naturelles, R 490), ou du lieu de l’étude, l’atelier (« Delta vita del pittore nel suo studio»,R 494). Dans le sens concret de dessin d’étude, le mot apparaît curieusement tard, en français dans une lettre de Poussin datée du 15 octobre 1645, en italien chez Bellori. À la fin du XVIIe siècle, le dictionnaire de Furetière ne mentionne pas cette acception, mais Roger de Piles, dans « L’Idée du Peintre parfait » qui sert d’introduction à son Abrégé de la Vie des Peintres(1699), affirme « Qu’il est bon de se servir des études d’autruy sans aucun scrupule » ; neuf ans plus tard, son Cours de Peinture par principes consacre à l’étude un long développement dans le paragraphe « De l’Étude du païsage » (p. 243-5) :

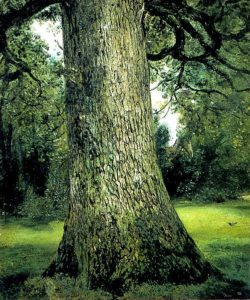

Les Peintres apellent ordinairement du nom d’étude les parties qu’ils dessinent ou qu’ils peignent separement d’après Nature lesquelles doivent entrer dans la composition de leur Tableau de quelque nature qu’elles puissent être ; Figures, Têtes, Pieds, Mains, Draperies, Animaux, Montagnes, Arbres, Plantes, Fleurs, Fruits, & tout ce qui peut les assurer dans l’imitation de la Nature. Ils apellent, dis-je, du nom d’étude toutes ces parties dessinées, soit qu’ils s’en instruisent en les dessinant, soit qu’ils ne se servent de ce moien que pour s’assurer de la verité & pour perfectionner leur Ouvrage. Quoiqu’il en soit, ce nom convient d’autant mieux à l’usage des Peintres, que dans la diversité de la Nature ils decouvrent toûjours des choses nouvelles & se fortifient dans celles qui étoient déja de leur connoissance.

Ayant indiqué au paysagiste les objets qu’il doit étudier, de Piles ajoute : « Après ces études separées que le Païsagiste a dû faire dans l’occasion, je lui demanderois de ramasser ensemble celles qui regardent les mêmes matieres, & d’en faire comme un livre ; afin qu’étant ainsi rangées, il puisse les trouver plus promptement, et s’en aider dans le besoin. » Dans cette tradition, l’étude reste un travail préliminaire ; elle est indispensable, mais il ne faudrait pas s’en tenir là. Tel. est le danger qui menace les artistes perfectionnistes et privés de grandes commandes, comme Girodet, dont Quatremère de Quincy, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, faisait la nécrologie en ces termes :

Le temps du séjour à l’école de Rome est, comme on sait, une continuation, et doit être le complément des années consacrées à étudier. Les travaux prescrits aux élèves sont donc de la nature de ceux qu’on appelle études, dans le langage de l’école. Or ce qu’on nomme ainsi tient au procédé universel d’enseignement, c’est-à-dire, à la méthode analytique, qui nous apprend à voir les objets, et à les imiter en détail et par parties, avant de passer à en embrasser l’ensemble. Mais l’exercice trop prolongé de ces travaux partiels n’est pas sans quelque danger. L’esprit des arts d’imitation ne s’accommode pas aussi bien que celui de l’industrie, du système de la division. Nous avons même vu une trop grande habitude de travailler par fragmens et de faire des morceaux séparés, éteindre, soit en poésie, soit en peinture, la faculté de composer en grand et de créer un ensemble. C’est que, dans un ensemble, il y a bien autre chose que des parties ; il y a le mérite de leur union, principe de vie et de mouvement dans l’ouvrage ; il y a le charme de l’unité ou de l’harmonie, qui en devient l’ame. De ce qu’en faisant un tout, on lui fait des parties, il ne s’ensuit donc pas qu’en faisant des parties on en fera un tout. C’est cependant là une méprise où plus d’un talent est tombé, tantôt par l’ambition des petits succès, tantôt par l’abus des études.

Pourquoi ces remarque sévères ? « Personne, ajoute Quatremère, ne fut moins disposé que M. Girodet à donner dans cette erreur. » Et il donne en exemple son Endymion: ce tableau de jeunesse est parvenu à transcender l’étude par le sentiment de l’idéal et l’affabulation poétique.

Quant au tableau d‘Endymion,ce fut précisément une de ces figures d’études prescrites aux élèves, et dans lesquelles, sans interdire ce qu’une pensée ou un ajustement poétique peut y ajouter de charmes, on demande avant tout, que fait pour constater les progrès dans l’imitation du nu, l’ouvrage donne à mesurer le degré d’habileté et de savoir auquel on est arrivé.

M. Girodet sut, d’un morceau d’étude, faire un tableau d’histoire, et d’un essai de jeune homme, un ouvrage de maître.

Pourtant, le poison est versé. À propos de la gigantesque Scène du Déluge, ce faux tableau d’histoire que Girodet peignit en 1806, Quatremère enfonce le clou :

Nous ne voulons pas dissimuler toutefois, (et nous en avons déjà touché quelques mots)ni le malentendu produit depuis long-temps par le mot étude,ni l’abus qu’on en fait : tant il est rare que le droit d’user n’amène pas, comme un autre droit, le défaut d’abuser ! Oui, l’étude, en tout genre, mère du savoir et soutien du génie, doit avoir son terme quant au temps, et ses bornes quant à l’emploi qu’on en fait. Ce n’est pas à dire que l’artiste ne puisse point toujours apprendre à tout âge, et encore étudier en faisant ses ouvrages. Soit : mais il ne doit pas faire ses ouvrages pour étudier. Nous en dirons autant de la science dans son rapport avec l’art. Ayez de la science pour faire des tableaux ; mais ne faites pas des tableaux pour montrer de la science.

Qu’en 1825 Quatremère insiste à ce point sur la nécessité de ne pas trop s’attarder sur ses études, est le signe de ce qui pouvait apparaître à la pensée académique comme un danger mortel. L’étude est par excellence un genre romantique : qu’on pense aux études de nuages et d’arbres de Constable,

et plus encore aux études anatomiques de Géricault, finies et composées comme des tableaux. Ou bien aux cahiers d’études que Chopin, Schumann ou Liszt publient dans les années 1830 : elles cessent d’être des exercices pour l’apprenti pianiste et deviennent des terrains d’expérimentation pour le pianiste de concert. Ce qui était un moyen apparaît à présent comme un but ; de même, les préludes, chez Chopin, ne préludent à rien, comme le remarquait Liszt ; ils sont, ajoutait Schumann, « des esquisses, des commencements d’études, ou, si l’on veut, des ruines, des ailes d’aigle détachées ». Non seulement l’étude est une fin en soi, mais son commencement préludé l’est aussi.

Au XIXesiècle, même chez des artistes passés par la discipline académique, étude et tableau se rapprochent. De Corot, Théophile Silvestre écrivait dans ce qu’il appelle ses «Études d’après nature » sur les artistes français : « La moindre étudelui suffit pour un tableau. J’en connais une très-belle, faite en un quart d’heure : le soleil se couche derrière une haute-futaie, un fleuve de lumière s’étend du pied des arbres à l’horizon et contraste vivement avec la masse du feuillage. “Je tirerai me disait Corot, un tableau de cette étude ;mais à la rigueur je pourrais à présent me passer de l’avoir devant moi.” » Et Baudelaire reproche à Théodore Rousseau de tomber « dans le fameux défaut moderne, qui naît d’un amour aveugle de la nature, de rien que la nature ; il prend une simple étude pour une composition. Un marécage miroitant, fourmillant d’herbes humides et marqueté de plaques lumineuses, un tronc d’arbre rugueux, une chaumière à la toiture fleurie, un petit bout de nature enfin, deviennent à ses yeux amoureux un tableau suffisant et parfait. » Plus tôt, en 1819, le critique classicisant C. P. Landon caractérisait le Radeau de la Médusecomme « un sujet d’étude », « une réunion de figures ou de groupes académiques, mis d’une manière quelconque en action ».

C’est là un caractère notable du romantisme, scientifique, philosophique, esthétique. «Vérité et droit sont des études » ; « Toutes les sciences pures sont des études», écrit Novalis, qui définit le groupe du Laocoon« comme membre d’une série — comme étude ». Un tel point de vue rejoint le fragment 116 de l’Athenaeum,où Friedrich Schlegel définit le genre poétique (Dichtart) romantique comme perpétuel devenir : « Le genre poétique romantique est encore en devenir ; et c’est son essence propre de ne pouvoir qu’éternellement devenir, et jamais s’accomplir. » Un tel point de vue trouve son répondant chez les peintres, par exemple Constable qui écrivait dans l’une de ses notes publiées par Leslie : « toute peinture vraiment originale est une étude séparée, et gouvernée par des lois qui lui sont propres » (« every truly original picture is a separate study, and governed by laws of its own»). L’étude devient un terrain d’expérimentation de nouvelles lois artistiques, contre la prétention académique d’imposer aux arts des lois universelles. L’œuvre canonique se plie à une forme préétablie ; l’étude crée sa forme.

Il y a une continuité entre l’époque romantique et celle de Cézanne, comme l’ont noté Henri Zerner et Charles Rosen : « Le processus qui devait s’achever avec l’époque impressionniste, où l’œuvre “finie”, l’“esquisse” et l’“étude” s’effondrèrent l’une sur l’autre pour ne faire qu’une catégorie, commença avec les romantiques. »

À ce point de vue, comme à d’autres, Cézanne est un romantique aggravé, et c’est avec justesse qu’en 1874 le critique Castagnary, partisan du réalisme, voyait en lui l’exemple d’un romantisme sans frein. Contre l’académisme, pour qui la nature doit être soumise à un travail d’idéalisation, donc à un écart imitatif, Cézanne veut rester au plus près de la nature, tout en l’interprétant par les moyens de l’art, qu’il définit comme « une harmonie parallèle à la nature » (262) : « On n’est ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature, écrit-il à Bernard le 26 mai 1904 ; mais on est plus ou moins maître de son modèle, et surtout de ses moyens d’expression. Pénétrer ce qu’on a devant soi, et persévérer à s’exprimer le plus logiquement possible.. »

L’étude est aussi un repli, un aspect de l’aliénation qui retranche l’artiste romantique d’un monde jugé hostile ou répugnant. Parler d’études, c’est réduire à néant la société établie. Ce sentiment traversa tout le XIXesiècle. Flaubert, par exemple, écrivait à Louise Colet, le 23 octobre 1846 : « … je me suis condamné à écrire pour moi seul, pour ma propre distraction personnelle… Je n’ai pas besoin d’être soutenu dans mes études par l’idée d’une récompense quelconque, et le plus drôle c’est que, m’occupant d’art, je ne crois pas plus à ça qu’à autre chose, car le fond de ma croyance c’est de n’en avoir aucune. » Et le 26 juin 1852, à

Maxime du Camp qu’il soupçonne d’arrivisme (« Arriver ?— à quoi ? ») : « Je vise à mieux, à me plaire. […] Périssent les États-Unis plutôt qu’un principe ! Que je crève comme un chien plutôt que de hâter d’une seconde ma phrase qui n’est pas mûre. »

De là ces mots d’ordre que l’artiste se donne à lui-même : ce dessin où le vieux Goya, tout près de la mort, montre un patriarche hors d’âge, appuyé sur deux bâtons, sous l’inscription :Aun aprendo (J’apprends encore) ; ou le mot de van Gogh à son frère, six mois avant sa mort: « il me faut encore étudier toujours » (623 : III, 637).

Étudier encore et toujours, c’est accepter l’idée de l’œuvre, mais de l’œuvre encore et toujours à venir. Contemporain de Cézanne, Mallarmé publie ses vers et sa prose comme des études. « Plusieurs études en ce volume premier de DIVAGATIONS,ont été, avec quelque intention préalable chez l’auteur, distraites de leur publication ayant cours… » (Divagations, « Bibliographie », 1896). « Beaucoup de ces poèmes, ou études en vue de mieux, comme on essaie les becs de sa plume avant de se mettre à l’œuvre, ont été distraits de leur carton par des impatiences amies de Revues en quête de leur numéro d’apparition », précise-t-il dans la « Bibliographie » qui termine le projet de son livre de Poésiesqu’il ajournera pour des motifs assez mystérieux, et qui ne paraîtra qu’après sa mort. Les revues, que Mallarmé appelait déversoirs, étaient le lieu d’accueil approprié pour ces études en vue de mieux, mais l’intention préalable de l’auteur les plaçait déjà dans un livre, ou plutôt un recueil ; en situation d’attente.

Cézanne aussi rêvait à l’œuvre, à ce qu’il appelait Terre promise, un peu l’équivalent du Livre de Mallarmé. Car Cézanne croyait à l’œuvre, mais sans cesse il ajournait sa mise en œuvre. Au critique Roger Marx qui avait, selon les termes du peintre, formulé des opinions favorables sur son compte, Cézanne écrit en janvier 1905 : « Mon âge et ma santé ne me permettront jamais de réaliser le rêve d’art que j’ai poursuivi toute ma vie. Mais je serai toujours reconnaissant au public d’amateurs qui ont eu à travers mes hésitations, l’intuition de ce que j’ai voulu tenter pour rénover mon art. »

C’est pourquoi l’hostilité de Zola envers l’avant-garde picturale, passé l’engouement de jeunesse qu’il avait manifesté pour sa cause, rejoignait le sentiment cézannien d’inabouti, de non-réalisation. « Le grand malheur, écrivait-il en 1880, c’est que pas un artiste de ce groupe n’a réalisé puissamment et définitivement la formule nouvelle qu’ils apportent tous, éparse dans leurs œuvres. La formule est là, divisée à l’infini ; mais nulle part, dans aucun d’eux, on ne la trouve appliquée par un maître. » Dans l’art indépendant, en même temps que l’idée de fini, c’est l’idée de réalisation définitive qui est définitivement reportée aux calendes grecques.

Ce qui la remplace chez Cézanne, c’est l’idée de progrès. De lent progrès. Il revient là-dessus avec obstination dans ses lettres à Bernard : « Je procède très-lentement. La nature s’offrant à moi très-complexe, et les progrès à faire sont incessants » (12 mai 1904). « Pour les progrès à réaliser, il n’y a que la nature et l’œil s’éduque à son conctat » (25 juillet 1904). «

Comme vous me l’écrivez, je crois en effet avoir encore réalisé quelques progres bien lents dans les dernieres études que vous avez vues chez moi » (s.d., vendredi, 1905). Et un mois avant sa mort : « J’étudie toujours sur nature, et il me semble que je fais de lents progrès » (21 septembre 1906). En janvier 1903, il écrivait déjà à Vollard, se comparant à Moïse entrevoyant la Terre Promise : « J’ai réalisé quelques progrès. Pourquoi si tard et si péniblement ? »

On pense au mot rapporté par le même Vollard portraituré par Cézanne, au terme de cent quinze séances de pose : « Je ne suis pas mécontent du devant de la chemise. »

Pourtant, Cézanne n’avait pas le moindre doute sur son génie. En 1874, alors qu’il était plongé dans le bain impressionniste, il écrivait à sa mère : « Je commence à me trouver plus fort que ceux qui m’entourent,, et vous savez que la bonne opinion que j’ai sur mon compte ne m’est venue qu’à bon escient. » Trente-deux ans plus tard et une semaine avant sa mort, il confiait à son fils : « — Tous mes compatriotes sont des culs à côté de moi. » Et il est permis de se rappeler un épisode aixois conté par Larguier :

Il n’avait pas beaucoup de relations ; pourtant il me parlait toujours avec une grande sympathie du sénateur, M. L[eydet].

Ils étaient sans doute amis d’enfance, et il lui faisait visite quand, à l’époque des vacances parlementaires, il venait à Aix.

Un soir, je rencontrai Paul Cézanne sur le cours, passablement irrité.

Il s’était présenté chez le sénateur qui devait être, à ce moment, en conférence avec quelques grands électeurs et qui ne put recevoir tout de suite, comme il l’eut certainement désiré, son vieux camarade.

Il le fît prier d’attendre et de l’excuser, mais Cézanne sortit furieux et c’est alors que je le vis.

Il commençait à parler fort et sans aménité :

« Les hommes politiques, il y en a mille en France, et c’est de la m… ! Tandis qu’il n’y a qu’un Cézanne !… »

Lui-même résumait son propre sentiment dans une lettre à Aurenche du 25 janvier 1904: « Le sentiment de sa force rend modeste. » Cependant, pour le Marseillais Edmond Jaloux, des traits comme le devant de la chemise sont à prendre avec précaution : « Je crois aussi qu’on l’a mal compris parce qu’il était, je le répète, essentiellement provençal. Beaucoup de phrases ingénues qu’on lui attribue doivent s’entendre dans un sens de moquerie très fine dont l’auditeur aura été dupe. »

Ces contrastes de modestie et d’assurance en disent long. D’un côté, Cézanne croyait à l’œuvre — la réalisation, la Terre Promise —, et même, peut-être, à la hiérarchie classique des genres, mais la difficulté du grand genre lui paraissait insurmontable. C’est ainsi qu’il rêva une Apothéose de Delacroix,sans aller plus loin qu’un ensemble d’esquisses au crayon, à l’aquarelle et à l’huile impossibles à dater. En 1894, il se faisait photographier devant l’esquisse à l’huile, et le 12 mai 1904, il écrivait encore à Bernard : « Je ne sais si ma précaire santé, me permettra de réaliser jamais mon rêve de faire son apothéose. » C’est ainsi encore qu’il abandonna son portrait à Geffroy, un « travail qui dépasse mes forces », lui écrivait-il le 12 juin 1895, n’ayant pas terminé les mains et le visage ; il lui avait dit : « Ce sera pour la fin.» Comme ajoute Geffroy : « Hélas ! il n’y eut pas de fin. » Il n’y eut jamais de fin en vue avec Cézanne ; la fin était un rêve.

Mais d’un autre côté, Cézanne n’avait pas à finir, car comme l’expliquait Picasso à Hélène Parmelin (opposant sa peinture à la tradition classique) : « Tandis que si tu prends une toile de Cézanne (et c’est visible encore plus dans les aquarelles) dès qu’il commence à mettre une touche la toile est déjà là. » Pour son propre compte, Picasso disait à Verdet : « On ne fait pas de tableau, on fait des études, on n’en finit pas de s’approcher. »

Nous sommes ici dans une autre tradition et une autre logique de l’achèvement, celle de l’approche infinie, mais aussi du fragment-hérisson de Schlegel, ouvert et fermé, allusion à une totalité absente. C’est ainsi que Cézanne, en décembre 1889, devant faire envoyer aux XX à Bruxelles un paysage qu’il ne pouvait identifier, demandait de le cataloguer sous le titre : Étude de paysage.Douze ans plus tôt, à la troisième exposition impressionniste, il exposait neuf de ses seize envois catalogués sous le titre d’Études. Une d’entre elles, le n° 26, avait pour titre : Les Baigneurs ; Étude, projet de tableau.Cette mention a induit plusieurs auteurs, dont Reff et Brettell, à croire qu’il s’agissait du petit tableau conservé à Genève (R259), malgré l’évidence documentaire — une copie de Degas, une phrase de Georges Rivière décrivant l’œuvre exposée comme « un tableau important et très poussé » — ; il faut donc croire que l’étude en question est l’assez grand tableau de la fondation Barnes (R 261).

John Rewald, dans son catalogue raisonné des peintures, avance, pour justifier ce titre d’étude, l’idée que le peintre avait l’intention de montrer la petite version, ostensiblement signée, mais la remplaça in extremis par la grande. Il se peut qu’il ait raison, mais vu que Cézanne exposa aussi en 1877, parmi les quatre Études d’après nature,deux paysages très poussés, Le mur d’enceinte(R 275) et La mer à l’Estaque(R 279), on peut supposer qu’il concevait aussi le tableau Barnes comme une étude, à développer par la suite. (Il en tira une grande lithographie vingt ans plus tard.)

À la veille de sa mort, malade, accablé de chaleur, Cézanne écrivait à son fils, le 14 août 1906 : « J’attends quatre heures, la voiture viendra me prendre et me conduira à la rivière, au pont des trois Sautets. Là, il y a un peu plus de fraîcheur, hier j’y ai été très-bien. J’ai commencé une aquarelle dans le genre de celles que je faisais à Fontainebleau, elle me paraît plus harmonieuse, le tout est de mettre le plus de rapport possible. — » Cette étude à l’aquarelle crée une harmonie discontinue donnant un sentiment de nature en formation. Ce genre d’effet est frappant surtout dans les dernières aquarelles, avec leurs contours multipliés, comme tremblés.

Il est plus exposé encore dans une des aquarelles de Fontainebleau, peinte en 1904 ou 1905 : le château dans le lointain, vu à travers trois arbres, deux aux bords, un au centre. Celui-ci est détriplé : à droite, le tronc est tracé au crayon ; collé à sa gauche, un deuxième arbre (le « même ») est très légèrement figuré à l’aquarelle ; plus à gauche, passé un espace de la largeur d’un arbre, un troisième arbre (toujours le même : il montre des branches identiques au premier) est plus marqué, et paraît être comme sa position finale. Le château et le pin de gauche sont quant à eux quelque peu dédoublés. On a le sentiment que Cézanne s’est légèrement déplacé, et représente ses propres repentirs (mais ce n’est plus le mot), son travail avec ses erreurs et ses corrections, une progression mouvante et visible.

À peu près ce que montrera à grande échelle, en 1914, le Matisse d’Yvonne Landsberg ou de la Vue de Notre-Dame,construite elle aussi sur les déplacements de trois paires de tours.

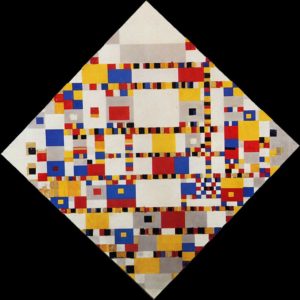

Le dernier Mondrian, qui de plus en plus retravaillait ses œuvres, recommençant jusqu’à la mort lorsque tout paraissait terminé, se rapprochait lui aussi de Cézanne, que pourtant il n’aimait pas beaucoup. « Quand je demandai à Mondrian ce qu’il pensait de Cézanne, se rappelle Carl Holty, il répondit : “Sa plus grande contribution a été la destruction du vieux concept pictural, pas beaucoup plus.” » Mais les toiles Boogie-Woogie, en constante évolution, rappellent le processus cézannien. « Regardant les peintures se transformer en d’autres à mesure qu’il travaillait, je lui demandai s’il ne perdait pas de bonnes peintures en grand nombre à cause de son exigence. Il dit : “ Je ne veux pas de peintures. Je veux juste trouver des choses ” (/ just want to find things out). »

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.