François Chédeville

Les « Montagne Sainte-Victoire » du plateau de Valcros et les collines de l’est d’Aix-en-Provence – I

(Cliquer sur les images pour les voir en vraie grandeur)

Diverses études de localisation (voir les études « Le Viaduc dans la plaine de l’Arc » I à V) ont permis de situer précisément la position de Cezanne pour un certain nombre de tableaux, d‘aquarelles et de dessins de la Montagne Sainte-Victoire et de lieux emblématiques (Montbriand, Le Tubet, Bastide Vieille, La Générale) réalisés depuis Valcros. Quatre toiles cependant ne sont localisées que grossièrement ou pas du tout : FWN126-R397, FWN257-R608 (et l’aquarelle associée RW283), FWN258-R631 et FWN348-R901. Seul le profil de la montagne permet d’emblée de dire que ces œuvres relèvent de Valcros.

Il est alors intéressant d’analyser de plus près le profil des collines situées à l’est d’Aix tel qu’il est représenté par Cezanne dans chacune de ces œuvres, pour mettre en évidence une succession ordonnée permettant de situer les quatre tableaux à localiser. Pour cela, il convient d’abord d’avoir une idée claire de ce massif de collines et de la façon dont son profil apparaît lorsqu’il est vu de Valcros.

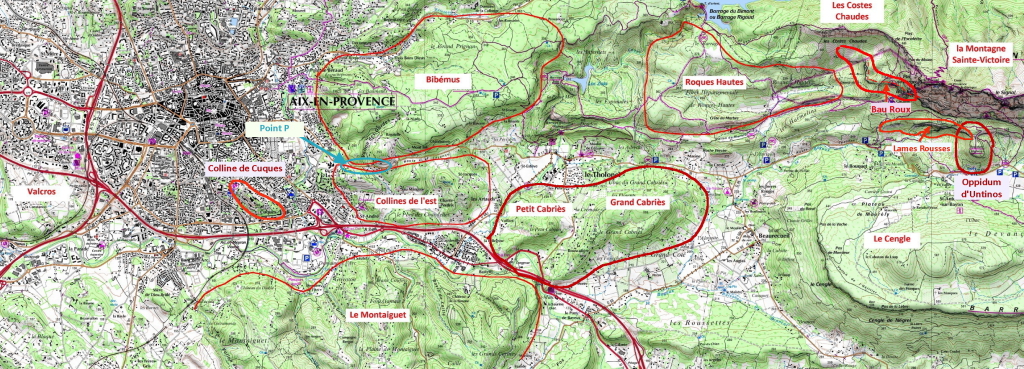

Les collines à l’est d’Aix.

La topographie générale de l’est d’Aix se présente comme suit :

La Montagne Sainte-Victoire et le Cengle

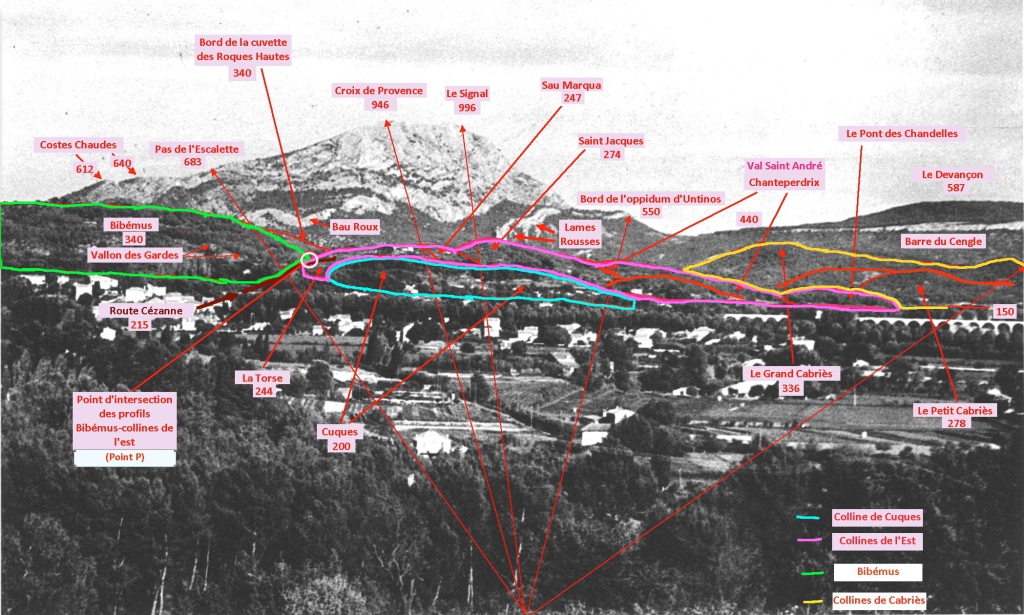

Les éléments intéressants pour nous (car représentés par Cezanne et visibles depuis Valcros) sont les deux sommets de la Croix de Provence et du Signal, avec à gauche la descente des Costes Chaudes après le Pas de l’Escalette, à droite le col d’Untinos suivi de l’oppidum du même nom terminé par une falaise rocheuse, puis un nouveau col avant la montée vers le Cengle et son sommet du Devançon. Entre les Costes Chaudes et la Croix de Provence, sur le flanc gauche de la montagne, se trouve la protubérance rocheuse en forme de V appelée le Bau Roux (parfois visible sur certaines toiles) et sur le flanc droit la virgule descendante des Lames Rousses (présente sur toutes les toiles).

Au pied des Costes Chaudes et au sud du barrage de Bimont, le plateau vallonné des Roques Hautes présente à l’ouest un bord assez élevé et presque horizontal que l’on devine parfois à l’arrière entre Bibémus et les collines plus au sud sur certains tableaux et certaines photographies prises depuis Valcros.

Devant le Cengle et pratiquement toujours associé à lui sur les toiles, on voit en arrière-fond des collines le massif du Petit et du Grand Cabriès avec ses deux bosses.

Le plateau de Bibémus

Celui-ci est omniprésent et il représente un point de stabilité à la gauche des tableaux, car il constitue comme un socle pour la partie gauche de la Montagne. Il permet une section nette de l’arrière-plan précédant la Montagne, lui évitant ainsi une trop grande monotonie à l’endroit où commence la Route Paul Cezanne vers le Tholonet.

Les collines au sud de Bibémus

En allant d’ouest en est, on trouve un réseau complexe de vallons et collines dont émergent divers sommets :

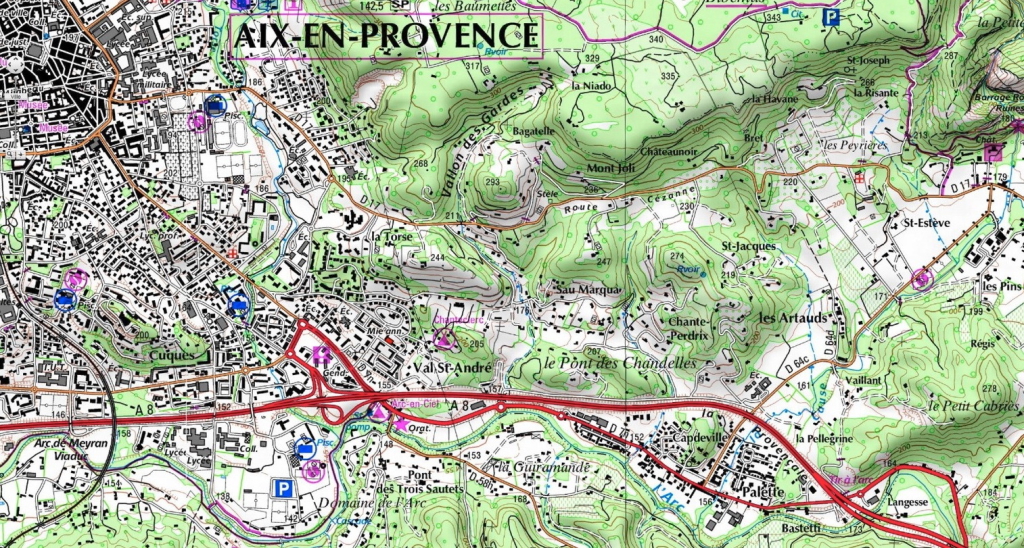

– la colline de Cuques (point culminant 200m), toute proche du viaduc de l’Arc de Mayran, dont l’extension vers le nord-ouest constitue une sorte de barrière basse à l’entrée de l’espace compris entre l’Arc et Bibémus, si bien qu’elle figure sur pratiquement toutes les toiles.

– La colline de La Torse (point culminant 244 m) qui fait directement face à Bibémus au sud du Vallon des Gardes et se détache dans la plupart des toiles au-dessus de la colline de Cuques. Le contact entre Bibémus et La Torse figure sur les toiles le point de rupture dans l’arrière-fond situé au pied de la montagne, d’où son importance. Pour simplifier, nous appellerons ce point dans la suite de ces études le point P, par lequel passe la Route Paul Cezanne.

– La colline de Saint-Jacques (point culminant 274 m) – précédée de la colline de Sau Marqua dont le point culminant à 247 m fait que vue de Valcros elle se cache derrière la colline de la Torse – qui domine les collines de l’est et se prolonge en pente douce vers l’Arc par la colline de Chanteperdrix. Les collines de Val Saint-André (point culminant 205 m) et du Pont des Chandelles (207 m) sont peu visibles depuis Valcros, généralement cachées par celle de Cuques.

On peut désormais identifier les divers éléments des collines de l’arrière-plan des tableaux de Cezanne, comme on peut le faire sur cette photo bien connue de Rewald prise en 1935 depuis les hauts de Montbriand :

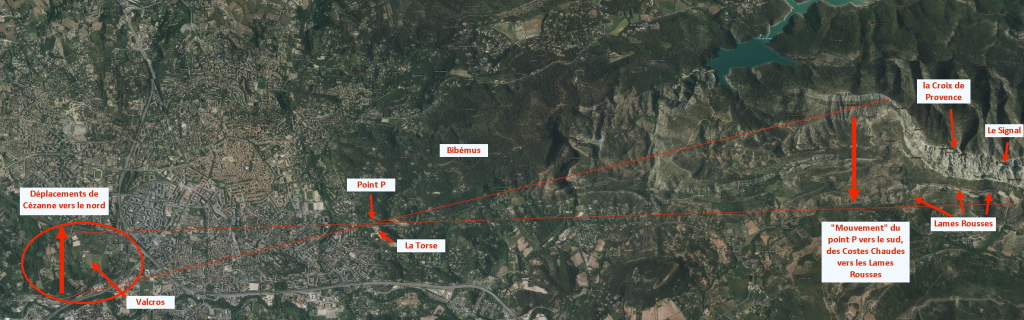

Mise en série des Montagne Sainte-Victoire de Valcros en fonction de la position du point P.

On constate tout d’abord qu’à l’exception des œuvres réalisées au-dessus du Tubet (FWN185-R511, FWN184-R512, C0896, C0905, RW239), de FWN265-R695, et de C0894, le point P est visible sur toutes les autres Sainte-Victoire de Valcros. Ce point se déplace visuellement sur le fond de la Montagne de la gauche vers la droite en fonction des déplacements de Cezanne vers le nord, comme on peut le constater simplement sur cette photo satellite, où sont figurées les deux positions extrêmes du déplacement apparent du point P sur les toiles de Valcros :

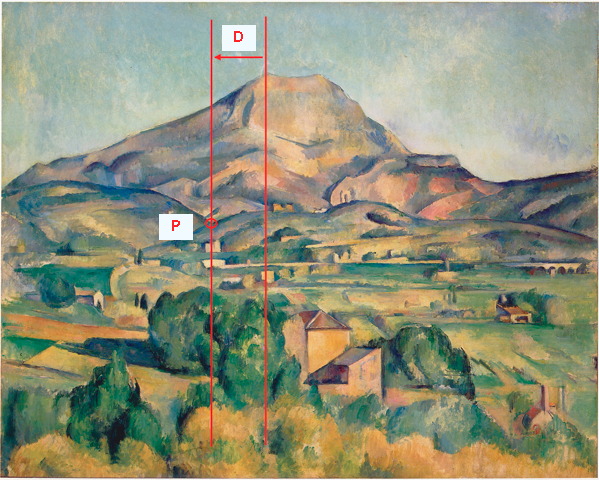

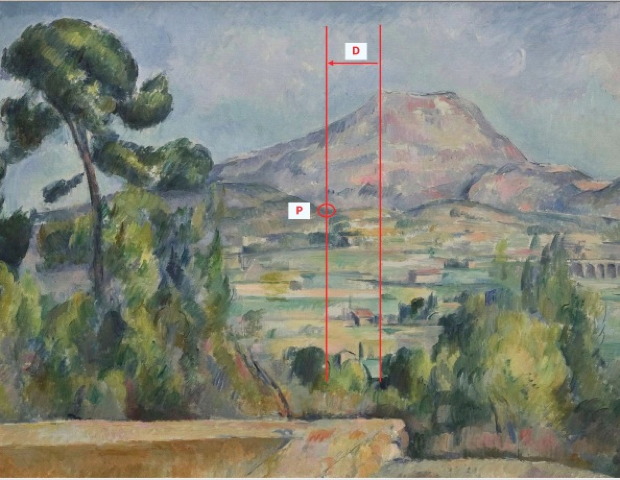

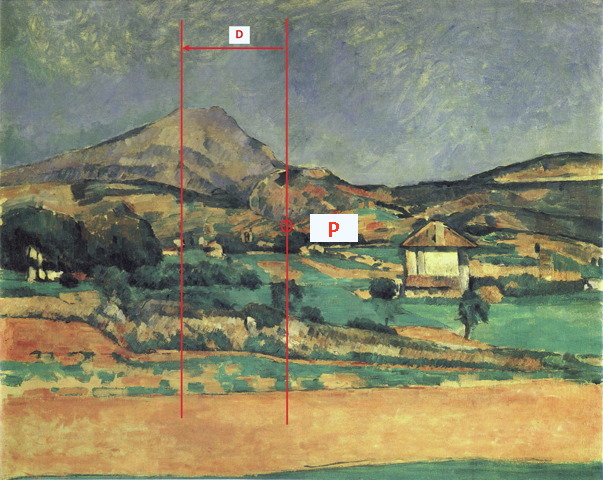

Pour mettre en évidence ce mouvement sur les toiles, nous observerons l’évolution de la distance D qui sépare deux lignes verticales, l’une située à l’aplomb du point P, l’autre à l’aplomb de la Croix de Provence (voir fig. 8 ci-dessous).

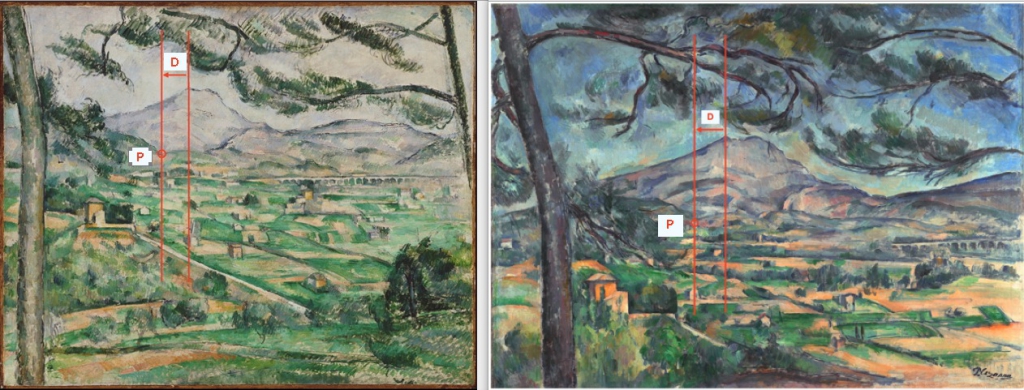

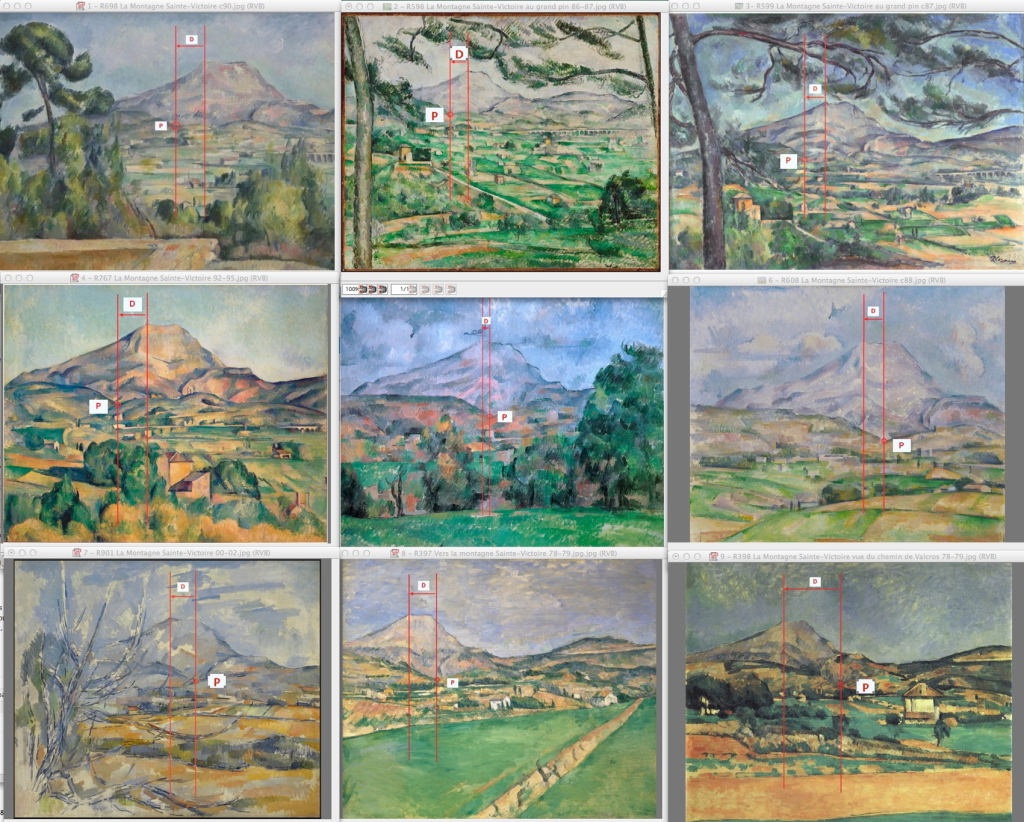

C’est ainsi que nous pouvons mettre en série les toiles de Valcros, en partant de la distance D maximale à gauche de la Croix de Provence jusqu’à la distance maximale à droite (chacune des toiles sera analysée en détail dans la suite de l’étude pour justifier le classement en série proposé ici) :

1) La toile la plus au sud est d’abord FWN273-R698 depuis le bassin de Montbriand. La verticale de P coupe la descente depuis la Croix de Provence à gauche vers les Costes Chaudes un peu au-dessus du Pas de l’Escalette :

Fig. 8. FWN273-R698 La Montagne Sainte-Victoire c90

2) Puis vient la série des toiles relatives à la Bastide Vieille. La verticale issue de P se situe au niveau du Pas du Moine dans la descente à gauche vers les Costes Chaudes :

FWN296-R767 est réalisé quelques années plus tard un peu plus au nord. Si D semble très légèrement plus important que dans les deux précédentes toiles, cela provient d’abord du cadrage plus serré de la Montagne :

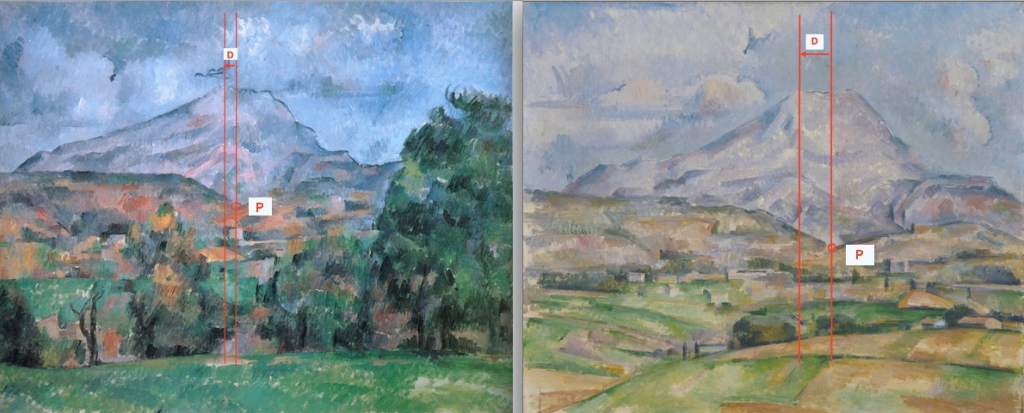

3) Lorsque la verticale issue de P passe de l’autre côté de la verticale de la Croix de Provence – ce qui témoigne d’un déplacement significatif de Cezanne vers le nord – on trouve alors les 4 toiles dont la localisation précise reste à faire. On peut les placer en fonction de la distance D croissante :

En FWN258-R631, D est proche de la Croix de Provence, et en FWN257-R608 D est à mi-chemin entre la Croix de Provence et Le Signal.

En FWN348-R901, la verticale de P est à l’aplomb du Signal, en FWN126-R397 elle dépasse le Signal, et touche le bas des Lames Rousses.

4) Enfin, toujours plus au nord, on parvient à FWN127-R398 et La Générale. La verticale de P traverse les Lames Rousses et se situe à l’aplomb du col d’Untinos :

Fig. 12. FWN127-R398 La Montagne Sainte-Victoire vue du chemin de Valcros 78-79

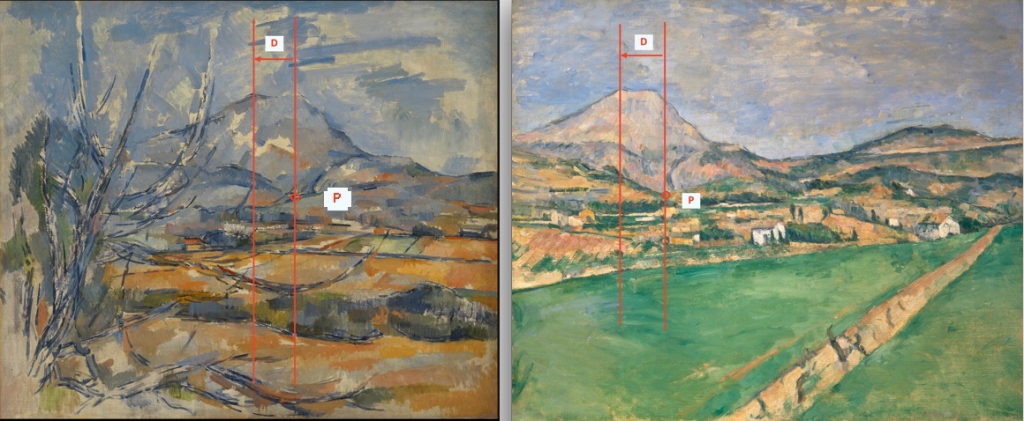

La série des 9 tableaux classés selon la position du point P se présente donc ainsi :

Il convient de vérifier maintenant si l’utilisation du point P pour fonder cette série est fiable. Ceci ne peut être confirmé que par la façon dont Cezanne représente l’ensemble des collines de l’est d’Aix. Si nous pouvons mettre en évidence une certaine rigueur topographique dans cette représentation, cela confortera sans conteste la validité du positionnement du point P, et donc la validité de la mise en série proposée ici. Nous utilisons cette méthode avec une certaine assurance, car les autres études déjà faites et présentes sur le site de la Société Cezanne ont mis en évidence la grande fidélité du peintre envers ce qui est observable dans le paysage proche ou lointain.

Nous partons des œuvres dont la localisation est certaine en remontant vers le nord pour nous assurer que Cezanne rend l’arrière-fond et place le point P avec exactitude, grâce à la comparaison avec des photographies ou autres documents témoignant de la réalité telle que nous pouvons l’observer. Cela fait, nous pourrons alors nous appuyer sur la validité de la série pour déterminer la localisation des 4 œuvres encore mal situées.