L’utopie photographique de John Rewald

Jean Arrouye

Communication au colloque Rewald-Cézanne, Aix-en-Provence, 10-12 juillet 1996

Parmi tous ceux qui, d’Erle Loran à Pavel Machotka et à Denis Coutagne[i], se sont lancés à la recherche des sites cézanniens, John Rewald occupe une place singulière par les raisons qu’il donne de son entreprise.

Erle Loran montre comment Cézanne ramène les configurations hasardeuses de la nature à des figures de composition régies par une nécessité géométrique ; Pavel Machotka tente d’apprécier dans quelle mesure les œuvres de Cézanne sont fidèles à l’organisation et à la coloration propres des sites ou, au contraire, en réinterprètent les données visuelles ; Denis Coutagne déclare que son livre « veut tout simplement revenir à Cézanne à travers les lieux qu’il a aimés et qui ont donné à son œuvre son caractère le plus spécifique », et aussi « être un documentaire sur la vie de Cézanne »[ii]. Leur entreprise à tous trois, à des degrés divers et avec des finalités différentes, est comparative ; la reconnaissance du site peint par Cézanne n’a d’intérêt que transitif, permettant de mieux apprécier l’inventivité esthétique du peintre ou de mieux connaître l’homme amateur de paysages. Tout au contraire John Rewald veut démontrer, selon ses termes, que « plastique et réalité » se confondent[iii], et en conséquence la découverte des lieux qui ont inspiré Cézanne est la fin dernière de son enquête ; ce sont les œuvres qui sont transitives : « nous nous sommes efforcés d’établir, avec l’aide du tableau et de l’aquarelle, l’endroit où Cézanne posa son chevalet et de photographier le sujet vu de ce point »[iv].

« Ces photographies, ajoute-t-il, démontreront de nouveau que les œuvres de Cézanne sont des portraits de la nature d’une fidélité toute exceptionnelle, et faciliteront la compréhension des quelques œuvres dont les sujets ne sont pas distincts »[v], c’est-à-dire pas encore rapportés à des lieux particuliers. Rappelant l’enthousiasme de ses premières recherches en compagnie de Léo Marschultz en 1933, John Rewald écrit : « nous entreprimes une chasse systématique de tous les motifs cézanniens dans la région, à Aix, à L’Estaque, à Gardanne »[vi]. L’ambition déclarée de l’enquête est l’exhaustivité, et elle se poursuit « jusqu’en 1939 », « chaque année », pendant « plusieurs mois à Aix ». « En Île-de-France, ajoute John Rewald, j’étendis mes recherches à Auvers, Montgeroult, à la Roche-Guyon, et en d’autres endroits où je savais que Cézanne avait travaillé »[vii]. Il entreprend aussi une similaire enquête photographique au Louvre :

Il nous a semblé intéressant d’établir, d’après les sept carnets et les feuilles détachées que nous connaissons, une liste des œuvres que Cézanne a copiées au Louvre […] Au lieu de commentaires circonstanciés et qui n’auraient pas permis de se faire une idée exacte de la façon dont Cézanne travaillait au Louvre, nous avons cru plus indiqué d’utiliser la photographie. Pour les sculptures ces photos ont été prises de la place même qu’avait choisie Cézanne, repérée d’après ses esquisses[viii].

Que la motivation de Rewald soit la même quand il photographie les paysages peints par Cézanne et les œuvres croquées au Louvre peut se déduire de l’hypothèse que fait le critique remarquant que le peintre a dessiné abondamment d’après les sculptures du Louvre et pas « d’après les œuvres d’art du Musée d’Aix » : « Peut-être le paysage familier d’Aix fournissait-il à Cézanne tant de motifs que le temps lui manquait de faire des études au musée ? Mais il se pourrait qu’en échange, à Paris, le Louvre lui ait servi à remplacer la nature ou plutôt le “motif « »[ix]. Étant donné que dans ce même texte John Rewald déclarait : « Sans méconnaître ce qu’une généralisation de ce genre peut comporter d’arbitraire, il est permis de diviser l’œuvre de Cézanne en deux catégories principales : Études d’après Nature et Souvenirs de Musées », on voit qu’il visait à rien moins qu’à dresser le catalogue raisonnable des motifs cézanniens, naturels et culturels. Il alla jusqu’à reconstituer, sur « la petite table de bois, à ceinture galbée, que Cézanne utilisait […] pour y disposer ses natures mortes »[xi], celle d’Oignons et bouteille du musée d’Orsay. La guerre, éloignant John Rewald durablement de la France, interrompit ce projet. Après la guerre, bien qu’il revisitât certains sites cézanniens pour en faire des photographies en couleurs, dont il jugeait la valeur probatoire plus grande, il est amené, apparemment contre son gré, à y renoncer : « Les choses changeaient vite, les incendies de forêt dévastaient certains sites, les constructions neuves en défiguraient d’autres »[xii].

_____

Il semble que toutes ces années où il a ainsi poursuivi cette enquête « topographique »[xiii] John Rewald ait fait sienne la fameuse boutade de Zola : « À mon avis vous ne pouvez dire que vous avez vu quelque chose à fond si vous n’en avez pas pris une photographie »[xiv], à ceci près que ce que John Rewald veut voir, ou donner à voir, par ses photographies est ce que Cézanne lui-même voyait lorsqu’il peignait ou dessinait[xv]. Cela suppose de prendre au pied de la lettre, dans un sens naturaliste, la déclaration que la peinture est « une harmonie parallèle à la nature ». Ou peut-être s’agissait-il pour l’admirateur passionné du peintre, en essayant de faire coïncider son regard sur le monde avec celui que Cézanne y posa, de retrouver — partager ? — sa « petite sensation »« .

Cette archéologie du regard paraît efficace sur certaines sites. Ainsi John Rewald retrouve — presque, des arbres ont poussé de même que les poteaux de ciment d’une ligne électrique — le point de vue de Cézanne sur Le village de Gardanne (New York, Metropolitan Museum). Le cadrage de sa photographie du site de Dans le parc de château Noir (Paris, Musée de l’Orangerie) coïncide quasiment avec la découpe du tableau de Cézanne, à ceci près cependant que dans celui-ci les arbres sont bien moins nombreux, moins sveltes et pas verticaux.

On ne doit pas être étonné, prévient John Rewald, de trouver, sur les photographies prises environ trente ans après le travail de Cézanne, des arbres plus gros et plus forts, du feuillage plus épais et des arbres jeunes, tandis que certains vieux arbres ont disparu. Mais comme les sujets de Cézanne comportent aussi presque toujours des bâtiments, des rochers et autres choses que le temps ne change pas, la parenté entre le tableau et le site est encore extrêmement grande[xvi].

En fait c’est surtout pour des dessins qui s’attachent à noter l’articulation de fissures biaises de rochers et de troncs d’arbres inclinés en contre-point — vues proches, de sorte que les remaniements perspectivistes fréquents chez Cézanne ont peu lieu d’être — , en des lieux de sol aride, où la végétation une fois établie difficilement change peu, que la photographie a posteriori est la plus fidèle à l’œuvre de Cézanne : ainsi pour Pin devant les grottes à Château Noir[xvii].

Cependant, partout ailleurs, le temps n’a su suspendre son vol ni la nature échapper à l’irrépressible et indifférente loi du changement. Alors même que le premier article de John Rewald et de Léo Marschultz déclare féconde la quête des motifs cézanniens, l’énumération des « principaux documents […] réunis concernant le Château Noir et ses environs » sonne comme un lamento (les italiques sont de nous) :

N° 1 – Vue de la petite route du Tholonet et de la Sainte-Victoire, prise du sentier de Château. Peinte avant 1900. Les deux maisons à gauche sont maintenant cachées par des arbres. (Musée de Moscou)

N° 2 – Sujet du n° 1, peint vers 1903-1904. Exécuté quelques pas plus près de la forêt. Le côté gauche de la Sainte-Victoire est maintenant caché par des arbres. (Antérieurement coll. Schweitzer, Berlin)

N° 3 – Vue du Château Noir, prise du sentier. Le côté droit de la Sainte-Victoire et le mur de la terrasse sont maintenant cachés. Exécuté après 1900 (Coll. à Tokio)

[…]

N° 7 – Le Château Noir. Dessin gouaché, exécuté près de la maison « Maria », un peu plus bas. Aujourd’hui le mur de la terrasse ne se voit plus. Peint avant 1900. (Coll. Kœnigs, Haarlem)

[…]

N° 10 – Le petit édifice du Château Noir avec la terrasse. Exécuté avant 1895. Vu du chemin qu’on aperçoit au coin gauche d’en bas du tableau. A cause des arbres, le sujet ne peut plus être photographié maintenant.

N° 11 – Le petit édifice du Château Noir avec la terrasse. Exécuté avant 1895. Vu du chemin qu’on aperçoit au coin gauche d’en bas du tableau. A cause des arbres, le sujet ne peut plus être photographié maintenant.

N° 12 – Le petit édifice du Château Noir. Aquarelle Ne peut plus être photographié maintenant. (Coll. J. Seligmann, Paris) »[xviii].

Les arbres poussent. Ils poussent à l’oubli, cachant le paysage vu par Cézanne. Plus grave, ils empêchent parfois de remonter à la source vive — celle qui coulait du vivant de l’artiste — de la création cézanienne, de retrouver le point de vue initial du peintre :

N° 5 – La maison « Maria » au parc du Château Noir, peinte après 1895. Une partie de la maison et les édifices du Château Noir devant la Sainte-Victoire au fond sont maintenant cachés par des arbres. L’emplacement du chevalet de Cézanne n’étant plus accessible, la photographie a dû être prise d’un point plus proche du sujet. (Coll. Pellerin, Paris)

[…]

N° 8 – Le Château Noir. Peint après 1900. Aujourd’hui on ne peut plus se mettre au point de l’emplacement du chevalet de Cézanne, les arbres à droite du chemin cachant la vue. La photographie a dû être prise d’un point plus éloigné et plus élevé du sujet. (Coll. Vollard, Paris)[xix]

Quand le changement des lieux dû au temps est aggravé des destructions causées par les hommes, il n’est plus de recours (sauf abusifs, auxquels le probe Rewald se refuse) :

Nous eûmes de très grandes difficultés avec la carrière Bibemus, où, semble-t-il, on avait travaillé après que Cézanne fut venu y peindre. Nous pouvions y retrouver encore certains motifs, mais il nous fut impossible de nous placer à l’endroit exact d’où Cézanne les avait représentés (nous avons décidé pourtant de ne pas retoucher les photographies, comme Erle Loran l’avait fait parfois pour mieux les accorder aux paysages de Cézanne)[xx].

_____

Cependant John Rewald est bien obligé de constater aussi que, même lorsque toutes les conditions d’accès au point de vue de Cézanne et de libre visibilité du motif sont réunies, souvent ce qu’enregistre la photographie est fort différent de ce que représente le tableau, ce qui met en cause l’affirmation programmatique que « les œuvres de Cézanne sont des portraits de la nature d’une fidélité toute exceptionnelle »[xxi]. On aurait pu s’en douter en comparant les deux versions, du Cleveland Museum of Art et du Musée de l’Ermitage de Saint-Petersbourg, du même motif, La Sainte-Victoire, où, pour ne citer qu’un seul fait plastique, la relation d’échelle entre le pin au port arrondi situé au premier plan et la montagne Sainte-Victoire varie considérablement d’une interprétation à l’autre. De plus, dans la version de l’Ermitage, la pente nord de la montagne qui s’élève jusqu’à presque toucher le bord supérieur du tableau se soulève bien plus abruptement que dans celle de Cleveland où la branche oblique d’un pin semble décider de son inclinaison. Or sur la photographie de John Rewald la montagne est encore plus tassée que dans le tableau américain et ne garde plus rien du caractère altier qu’elle a dans les deux oeuvres peintes. On peut faire exactement même constatation en comparant La Sainte-Victoire et le Château Noir du Bridgestone Museum de Tokyo et la photographie de John Rewald qui aurait voulu montrer le paysage de façon identique. La différence est encore plus accusée entre la toile de La Sainte-Victoire vue de Bibemus du Baltimore Museum of Art et le cliché pris sans nul doute de « l’endroit où Cézanne posa son chevalet » : sur le tableau la montagne, massive et monumentale, semble toute proche et — consonnance chromatique y aidant — participe du même mouvement d’exhaussement que la falaise de la carrière ; sur la photographie la Sainte-Victoire est, en proportion, relativement à cette falaise, au moins trois fois plus petite et s’est éloignée jusqu’au fond de l’horizon. John Rewald semble vouloir se rassurer de la vaine espérance que la discrépance entre peinture et photographie tient à une instrumentation inadéquate : « Les télé-objectifs n’étaient guère puissants à l’époque […] Sur nombre de mes photos, la masse de la montagne Sainte-Victoire paraît trop petite par rapport aux premiers plans »[xxii]. En fait John Rewald sait bien que ce n’est pas l’objectif photographique qui rapetisse la montagne (ni Cézanne, qui aurait un télé-regard, qui l’agrandit) et que la différence d’effet tient à cette autre différence, poïétique, que, au début du roman de Robert Solé, La Mamelouka, le photographe Émile Touta énonce à une jeune fille qui peint sur la plage d’Alexandrie : « Vous réinterprétez la mer, mademoiselle. Moi, je la reproduis exactement »[xxiii]. La photographie est — si l’on néglige toutes les latitudes qu’a le photographe dc décider du cadrage, de la profondeur de champ, de la luminosité et des contrastes, etc. — constat, enregistrement des apparences ; la peinture, création, réorganisation du visible : la démonstration en est faite par Cézanne dans cet extraordinaire tableau-art poétique du Bassin du Jas de Bouffan (coll. privée) où un arbre médian partage le tableau en deux parties quasiment égales : à gauche des bâtiments s’accumulent, redoublés de leur reflet irréaliste dans l’eau du bassin ; à droite le monde se réduit à une succession de souples bandes biaises alternativement vertes et ocre-jaune ; monde alternativement plein ou vide, humain, très humain ou harmonique, uniquement harmonique, monde lumineux en tout cas et ordonné, quoique différemment, de part et d’autre, et par là-même source de jouissance pour l’esprit plus que pour la vue.

On comprend alors que la pratique photographique de John Rewald qui voudrait que ses clichés, enregistrant l’aspect d’un site naturel, retrouvent simultanément l’organisation du tableau qui a transposé celui-ci, est utopique. Ce serait là une photographie à double référent, dont l’impossibilité tient moins au fait, circonstanciel, que la nature a varié, plus ou moins, au fil du temps, qu’à celui, essentiel, que le symbolique — résultat de la transposition picturale — n’est pas compatible avec le naturel —que John Rewald suppose maintenu lors de la prise de vue photographique. Mais cette hypothèse est aussi erronnée : la photographie produit une image, certes assujettie à l’apparence des choses qu’elle transcrit, mais également symbolique parce qu’établie en fonction des paramètres de la prise de vue évoqués ci-dessus (cadrage, angle de prise de vue, distance de mise au point, ouverture du diaphragme, choix de l’optique — un 50 mm de focale pour le Leica de John Rewald —, etc.), de sorte que l’on a pu dire que « dans la photographie, la rencontre avec le réel paraît toujours imminente, mais la distance se révèle toujours exorbitante. Elle ne se résorbe jamais »[xxiv]. Les deux ordres symboliques, pictural et photographique, sont hétérogènes. Les deux référents postulés par John Rewald — site naturel et motif peint — ne pouvaient donc pas coïncider, dès l’origine, au temps même où Cézanne peignait[xxv]. De fait la photographie du bassin du Jas prise par Rewald, outre qu’elle comporte trois arbres — las ! le temps passe ! —, à l’opposé de la limpide organistion contrastée du tableau de Cézanne, est confuse, décentrée, désordonnée, désagréable au regard et inintéressante pour l’esprit.

S’il est possible parfois de faire coïncider le symbolique pictural avec le symbolique photographique, comme l’ont fait Aaron Siskind dans ses Hommages à Franz Kline, photographiant des fragments de graffitis sur des murs blancs, cadrés de sorte qu’ils se configurent comme les grands tracés anguleux du peintre abstrait, ou Arnaud Claass avec ses Paysages minutieux où le pullulement visuel des feuilles d’une haie suscite des effets de tension similaires à ceux des toiles de Tobey, ce n’est que par un processus que l’on pourrait qualifier de régressif (du point de vue de l’hypothèse postulée que l’art imite la nature, interprétation restrictive, pour ne pas dire fautive, de la doctrine de la mimesis[xxvi], et du jugement que l’écart entre naturel et symbolique est moins grand en photographie qu’en peinture le plus souvent). Le photographe, décidé à trouver de telles coïncidences entre peinture et photographie via les spectacles de la nature, promène son appareil sur le monde jusqu’à ce que cette errance orientée fasse découvrir, hasard objectif, l’objet naturel correspondant à son désir contre nature.

Mais le processus inverse, que l’on qualifiera de progressif, donc, qui permettrait de faire que le naturel — les sites photographiés — se reconfigure à volonté selon des formes déjà établies — les tableaux de Cézanne, ici — est impossible. Le projet de John Rewald était irréalisable par principe et ses photographies les plus démonstratives ne sont que des à-peu-près, telle celle du lieu peint par Cézanne pour sa Vue de Gardanne du Metropolitan Museum où, à bien y regarder, on voit tout ce qui y manque — ou plutôt qui y est de trop — pour que la photographie puisse égaler l’œuvre peinte où Cézanne simplifie les volumes, resserre ou espace localement les formes, aligne les tracés, allège la couleur, etc., pour obtenir l’effet d’équilibre harmonieux qui la caractérise. De même aucune des diverses photographies du pistachier de Château Noir ne parvient à retrouver le recourbement anguleux des branches qui structure l’arbre de Cézanne.

_____

John Rewald savait bien sans doute que son projet d’inventaire « topographique » était irréaliste, puisque, dès sa présentation dans L’amour de l’art en 1935, il en souligne les difficultés, souvent insurmontables. Et pourtant il le poursuivra pendant près de trente ans. Il y a quelque chose de baudelairien dans cette obstination à lutter contre un Ennemi qui n’est pas cette fois-ci tellement le Temps — même si John Rewald se plaint de ses ravages — mais, si l’on peut dire, la fatalité sémiotique. Quelle satisfaction, plus profonde que ses désillusions factuelles, a donc pu soutenir heureusement si longtemps John Rewald dans sa quête « topographique » vaine ?

Le texte de 1978, « Les derniers motifs à Aix », consacré, malgré son titre, principalement à une sorte de biographie affective de Cézanne et en finale à une sorte de bilan des activités aixoises de John Rewald lui-même (Survey et Vies parallèles ?) semble contenir les éléments d’une réponse à cette question.

John Rewald, deux fois contraint, comme on le sait, à quitter un pays aimé, son pays natal, l’Allemagne, d’abord, la France (et Aix-en-Provence en particulier) ensuite, lors de la guerre, y fait en effet de Cézanne un double exilé, aussi. D’abord dans sa propre ville, par condition d’être :

La jolie ville /d’Aix/, assoupie le long de ses avenues ombreuses, toute bruissante du murmure de ses fontaines, douillettement blottie contre ses nombreuses églises, ne l’attirait guère, encore moins les provinciaux qui l’habitaient. Cézanne demeurait un solitaire dans une région où chaque pierre, chaque arbre, chaque ruisseau lui étaient familiers[xxvii].

Ensuite quand il doit quitter le Jas de Bouffan, à la suite d’un événement historique, la mort de sa mère. John Rewald écrit alors une page émue et lyrique pour évoquer la perte de « cette inestimable retraite qui lui était si nécessaire », locus amoenus où le jeune Paul, voué au droit, trouva les aliments affectifs qui lui permirent de devenir peintre, un peu comme le jeune disciple de Panofsky qu’était John Rewald, étudiant en art roman, trouva au pays d’Aix les ferments qui firent de lui un critique d’art moderne.

[…] quitter le Jas a dû être un événement traumatisant pour Cézanne. C’était pour lui « son foyer » ; dans l’enthousiasme de sa jeunesse, il en avait décoré le salon de grandes peintures murales qu’il fallait laisser derrière lui ; il fallait surtout abandonner le jardin et la superbe allée de marronniers que reflète l’eau transparente du bassin, la serre et le mur bas au-delà duquel, par temps clair, on pouvait apercevoir la montagne Sainte-Victoire, les longs bâtiments de la ferme où il avait observé les paysans jouant aux cartes, les rangs serrés des vignes courant jusqu’aux lointaines collines, et parmi celles-ci, la montée des Lauves, de l’autre côté de la ville. Le Jas, c’était aussi cette inestimable retraite qui lui était si nécessaire ; c’était le souvenir de la succession des saisons : les branches dénudées projetant de complexes figures sur le ciel d’hiver balayé par le vent ; les arbres poudrés de vert clair au printemps, puis, en été, la chaleur vibrante ponctuée par le chant incessant des cigales et, en automne, les vignes empourprées, les feuilles mortes bruissant sur le sol. Peu fait pour s’adapter aisément à des cadres nouveaux, le peintre s’était accoutumé aux aspects changeants du Jas qui lui apportaient à la fois la sécurité et l’isolement indispensables à son travail. Il perdait tout en les perdant[xxviii].

Est-ce s’abuser que de croire trouver dans ce passage si empathique, et dans tout ce texte si chargé de souvenirs personnels (de qui s’agit-il quand John Rewald écrit avant d’évoquer Bibémus : « Les anciennes carrières sont nombreuses en Provence […] Les pierres sont, pour la plupart [ici, un des très rares anglicismes du texte, qui ramène à l’homme], différentes selon les carrières, et le véritable amoureux de la Provence sait distinguer le grès poreux de Rognes, les dalles finement veinées de Tavel ou les blocs blancs de Lacoste, riches en fossiles » ?[xxix]), la marque d’un attachement affectif à Cézanne plus profond que celui du critique au peintre qu’il a si longtemps et si attentionnément servi, une sorte d’identification, implicite, certes, mais fortement sensible.

Toutefois nous n’inclinerons pas dans le sens d’une interprétation freudienne, de la recherche d’un père symbolique dans un Vaterland substitutif de la patrie perdue, mais plutôt nous interprèterions cette relation intense comme celle de l’exote que définit Victor Segalen, qui fait le détour par l’autre pour revenir à soi plus riche[xxx]. Ou encore l’on peut penser à ces figures de quêteurs du sens de l’existence — et d’édificateurs de celui de la leur propre — que le romantisme allemand a inventées, à celle d’un Heinrich von Oftendingen, par exemple, héros de Novalis, qui trouve auprès d’un vieux sage, ermite retiré au creux d’une montagne sainte, l’occasion de se trouver lui-même.

Et lorsqu’on se rappelle l’insistance mise par John Rewald à préciser qu’il veut prendre ses photographies du « point » exact où Cézanne installait son chevalet, pour voir en quelque sorte par les yeux de celui-ci, on ne peut manquer de songer à une autre situation typiquement romantique, celle dans laquelle Caspar David Friedrich met si souvent le spectateur de ses tableaux, installant au premier plan de ses paysages un spectateur méditatif qui observe le paysage, figure vicariante par laquelle il faut passer pour accéder au sens entier de l’œuvre. En intention, dans son enquête « topographique », John Rewald se situe toujours ainsi, imaginairement, en spectateur second, qui ne saurait voir pleinement que par l’intermédiaire d’un intercesseur, maître du regard et du sens. C’est, on l’a vu, une situation ambiguë par nature. Mais c’est aussi, évidemment, la position par excellence de l’admirateur.

Jean Arrouye

Notes

[i] Erle Loran, Cezanne’s Compositions. Analysis of his Form with Diagrams and Photographs of his Motifs, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1943.

Pavel Machotka, Cezanne. Landscape into Art, New Haven and London, Yale University Press, 1996.

Denis Coutagne, Les sites cézannien, Hommage à Cézanne, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1996.

[ii] Denis Coutagne, op. cit.

[iii] John Rewald et Léo Marschultz, « Plastique et réalité : Cézanne au château noir », L’amour de l’art, janvier 1935.

[iv]Ibid., p. 18.

[v]Ibid., p. 18.

[vi] John Rewald, « Les derniers motifs à Aix », cat. Cézanne : les dernières années (1895-1906), Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1978, p. 39.

[vii]Ibid., p. 39.

[viii] John Rewald, « Cézanne au Louvre », L’amour de l’art, octobre 1935, p. 288.

[ix]Ibid., p. 288.

[xi] John Rewald,« Les derniers motifs à Aix », op. cit., p. 36.

[xii]Ibid., p. 39.

[xiii] John Rewald et Léo Marschultz, op. cit., p. 16 et p. 18 : « Puisqu’il s’agit ici de la « topographie » de l’oeuvre de Cézanne… ».

[xiv] cat. Zola photographe, Paris, Denoël, 1979.

[xv] Comme on l’a vu plus haut, Rewald veut dans la campagne retrouver « l’endroit où Cézanne posa son chevalet » et au Louvre « la place même qu’avait choisie Cézanne ».

[xvi] John Rewald et Léo Marschultz, op. cit., p. 18.

[xvii] Dessin et photographies reproduits in cat. Cézanne : Les dernières années (1895-1906), op. cit., p. 31.

[xviii] John Rewald et Léo Marschultz, op. cit., p. 19.

[xix] ibid.

[xx] John Rewald, « Les derniers motifs à Aix », op. cit., p. 39.

[xxi] John Rewald et Léo Marschultz, op. cit., p. 18.

[xxii] John Rewald, « Les derniers motifs à Aix », op. cit., p. 39.

[xxiii] Robert Solé, La Mamelouka, Paris, Seuil, 1996.

[xxiv] Philippe Dubois, L’acte photographique, Paris / Bruxelles, Nathan / Castermann, 1991.

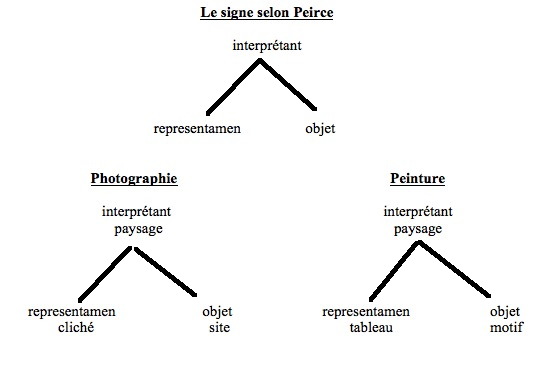

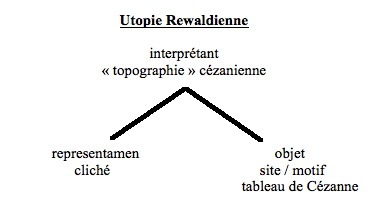

[xxv] En termes peirciens (Charles Sanders Peirce, Écrits sur le Signe, Paris, Flammarion, 1978) cette utopie pourrait être figurée en quatre schémas :

Au representamen correspondraient donc deux objets, le cliché aurait un double référent, le site et le tableau. Or, on vient de le voir, le tableau est un representamen, qui ne saurait donc se confondre avec un objet, site/motif, auquel la transformation sémiotique l’a rendu irréductible.

Au representamen correspondraient donc deux objets, le cliché aurait un double référent, le site et le tableau. Or, on vient de le voir, le tableau est un representamen, qui ne saurait donc se confondre avec un objet, site/motif, auquel la transformation sémiotique l’a rendu irréductible.

[xxvi] Alexandre Gelen, La Mimesis, Paris, Flammarion, 2002.

Rensselaer W. Lee, Ut pictura poesis,humanisme et théorie de la peinture, XVe-XVIIIe sicles, Paris, Macula, 1991, rééd. 1998.

[xxvii] John Rewald, « Les derniers motifs à Aix »,op. cit., p. 25.

[xxviii] Ibid., p. 25-26.

[xxix]Ibid., p. 29.

[xxx] Victor Segalen, Les Immémoriaux, (Paris, Mercure de France, 1907).; Paris, Livre de Poche, Les Classiques de Poche, 2016. Essai sur l’exotisme, entrepris en 1908, inachevé, publié posthumement en 1956 ; Paris, Livre de poche, biblio essais,1999.