Réflexion sur les baigneuses et baigneurs de Cezanne

Alain Madeleine-Perdrillat

mai-juillet 2023

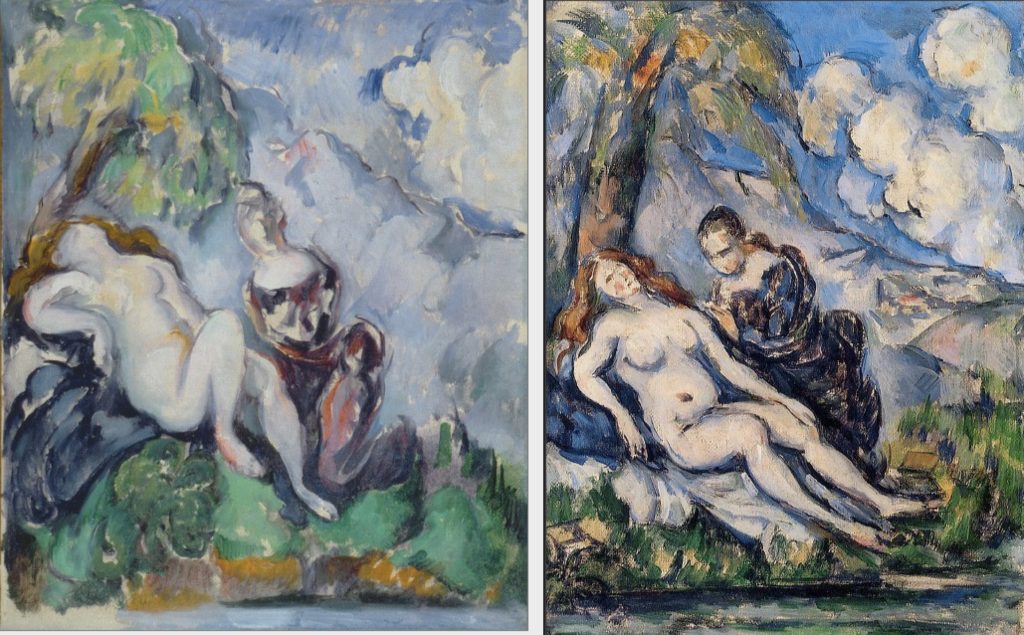

On n’attache peut-être pas assez d’importance au fait que Cezanne a peint des baigneurs et des baigneuses durant quasiment toute sa carrière, en tout cas depuis le Grand baigneur au rocher, que Rewald date de 1869 en précisant même que l’œuvre peut être antérieure, du temps du Jugement de Pâris (si l’on tient pour des baigneuses les trois femmes nues que l’on y voit) qu’il date des années 1862-1864, quand l’artiste débutant n’avait que 23-24 ans[1]John Rewald, The paintings of Paul Cézanne. A Catalogue Raisonné. Volume 2. The Plates, Londres, éditions Thames and Hudson, 1996..

Fig. 1. Gauche : Le Baigneur au rocher, (FWN 900), Chrysler Art Museum, Norfolk (Virginie). Droite : Le Jugement de Pâris (FWN 580), collection privée.

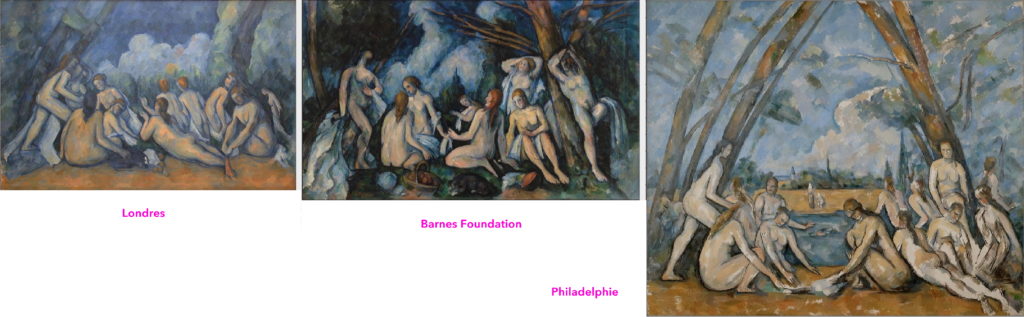

En tenant compte des dessins et aquarelles, le peintre a consacré près de 200 œuvres à ce motif. Et pourtant, on ne cite que rarement telle ou telle de ces œuvres parmi les chefs-d’œuvre du maître, sinon les ultimes Grandes Baigneuses du musée de Philadelphie[2]John Rewald, op. cit., Cezanne, Les Grandes Baigneuses, 1898-1906, 210,5 x 250,8 cm, Philadelphia Museum of Art (FWN 981). auxquelles Cezanne a travaillé longtemps, à la fin de sa vie.

Une telle constance fait de ces baigneuses et baigneurs, le motif sinon favori, tout au moins le plus fréquent, dans tout l’œuvre du peintre, et suggère que, « sous » ce motif plutôt banal se manifeste une recherche relativement indépendante de celles que l’on trouve dans ses autres peintures, et peut-être une inquiétude qu’il ne tenait pas à exposer.

Il faut noter aussi que Cezanne renonce très vite à toute évocation ou représentation érotique, une seule fois évidente dans Loth et ses filles, une œuvre d’environ 1865 et peut-être antérieure [3]John Rewald, op. cit., volume 1, n°76, page 84 ; volume 2, page 23. Lawrence Gowing date l’œuvre vers 1861..

Ce qui n’est pas sans laisser penser qu’il craignît lui-même, très tôt, qu’un motif auquel il était très attaché ne prît un sens qu’il ne voulait pas, mais qui pouvait le « distraire » d’un objectif qui ne devait tenir qu’à la peinture, à sa recherche d’une nouvelle forme d’expression peinte. « Le plaisir, écrit-il à Joachim Gasquet en 1896, doit résider dans l’étude. »[4] Pour ce que l’on en sait, la relation de Cezanne à la sexualité était assez sommaire : « Le bordel en ville, ou autre, écrit-il à Zola en août 1885, mais rien de plus. Je finance, le mot est sale, mais j’ai besoin de repos, et à ce prix je dois l’avoir. » (Cezanne, Correspondance, Paris, éditions Grasset, 1978, page 223). Ce tempérament dont il parle si souvent, on peut croire qu’il ne le sentait, ne l’éprouvait pas seulement dans son travail de peintre.

Une autre remarque s’impose : parmi les multiples motifs choisis par Cezanne, celui des baigneuses et des baigneurs est le seul où il recourut à l’imagination, lors même qu’il préconisait toujours d’« aller au motif », de ne pas s’en détacher, de rester « au contact de la nature », et plus encore sans doute, qu’il aurait voulu pour lui-même qu’il en fût toujours ainsi (aussi bien rêva-t-il de refaire Poussin « entièrement sur nature »[5]Joachim Gasquet, Cézanne, Grenoble, éditions Cynara, 1988 (reprise de l’édition des éditions Bernheim-Jeune, Paris, 1926), page 192. ). Mais comment, dans une ville si convenable, si bourgeoisement bienséante, faire poser des femmes ou des hommes nus dans la nature ? La chose paraissait impossible, et d’autant plus que le peintre se tint assez tôt pour âgé et par suite dans l’impossibilité d’échapper à la respectabilité qu’on attendait de lui.

On cite toujours ce passage du Cézanne écrit et publié en 1915, un peu moins de dix ans après la mort du peintre par son marchand Ambroise Vollard :

« Son rêve eût été de faire poser ses modèles nus en plein air ; mais c’était irréalisable pour beaucoup de raisons, dont la plus importante était que la femme, même habillée, l’intimidait. […] Aussi, quelle ne fut pas ma surprise quand il m’annonça, un jour, qu’il voulait faire poser une femme nue ! « Comment, monsieur Cézanne, ne pus-je m’empêcher de m’écrier, une femme nue ? – Oh ! monsieur Vollard, je prendrai une très vieille carne ! » Il la trouva d’ailleurs à souhait, et, après s’en être servi pour une étude de nu, il fit, d’après le même modèle, mais cette fois vêtu, deux portraits, qui font penser à ces parentes pauvres que l’on rencontre dans les récits de Balzac. »[6] Ambroise Vollard, En écoutant Cézanne, Degas, Renoir, Paris, éditions Bernard Grasset, 1938, page 59.

S’il y a lieu de se méfier des témoignages de Vollard, souvent porté à arranger ses souvenirs, on constate qu’il commence ici par parler de femmes nues, sans d’ailleurs évoquer quelque baigneuse que ce soit, pour évoquer ensuite des portraits qui pourraient être ceux de la Femme à la cafetière ou de la Vieille au chapelet, quand on ne voit pas très bien la nécessité qu’aurait pu éprouver Cezanne d’observer des femmes nues avant de peindre celles-ci.

Fig. 4. Gauche : La Femme à la cafetière, vers 1895,130 x 97 cm, Paris, musée d’Orsay (FWN 514). Droite : La Vieille au chapelet, 1895-1896, 85 x 65 cm, Londres, National Gallery (FWN 515).

Il semble ainsi que l’artiste ne parlait jamais de ses nombreux baigneurs et baigneuses, ne les faisait pas exposer ni ne les montrait à personne, et le fait est aussi qu’il n’en dit rien dans sa correspondance et que seuls trois des nombreux témoignages de ses contemporains en font état, ce qui surprend d’autant plus qu’il est très difficile d’imaginer qu’ils n’en virent jamais la trace dans son atelier, vu leur nombre.

Quant au marchand Vollard, faut-il croire qu’il ne récupéra qu’après la mort du peintre tous les tableaux et esquisses de baigneuses et baigneurs qui passèrent par ses mains ? Des unes et des autres, il n’est peut-être question qu’allusivement dans le témoignage de Joachim Gasquet, dans la partie de son livre où il transcrit à sa façon les paroles du maître : « Je voudrais, comme dans le Triomphe de Flore [le tableau de Poussin conservé au musée du Louvre], marier des courbes de femmes à des épaules de collines[7]Joachim Gasquet, Cézanne, op. cit, page 193. NB : le tableau dont parle Cezanne est L’empire de Flore et non Le Triomphe de Flore, cf. Fig. . »

Les trois seuls exemples contredisant donc ces silences sont tardifs et ne sont liés qu’à deux tableaux, tardifs eux aussi, ceux des Grandes Baigneuses. Rivière et Schnerb, deux artistes (notamment graveurs) écrivirent un article sur Cezanne en décembre 1907, près de deux ans après lui avoir rendu visite en janvier 1905, et à la fin duquel on peut lire ces lignes :

« À cette époque se voyait dans l’atelier du chemin de l’Aubassane[8]Rivière et Schnerb changent le nom, mal compris, du chemin de Loubassane. un grand tableau de baigneuses avec huit figures[9]Il s’agirait donc du tableau aujourd’hui conservé à Merion (Pennsylvanie), à la Fondation Barnes, celui devant lequel Cezanne pose en 1904 pour une photographie prise par Émile Bernard (FWN980). presque grandeur nature, auquel Cézanne travaillait encore. « J’ose à peine l’avouer, disait-il, j’y travaille depuis 1894. Je voulais peindre en pleine pâte, comme Courbet[10]Conversations avec Cézanne, Textes présentés et annotés par Michael Doran, Paris, éditions Macula, 2011 (dixième édition revue et remaniée), page 162. Il n’est pas aisé de comprendre ce que Cezanne entend ici par « peindre en pleine pâte » dans la mesure où la facture de cette œuvre ne diffère pas de celle de ses autres tableaux. Cezanne ne voulait-il pas dire simplement « en peignant des œuvres de grandes dimensions » ? « . »

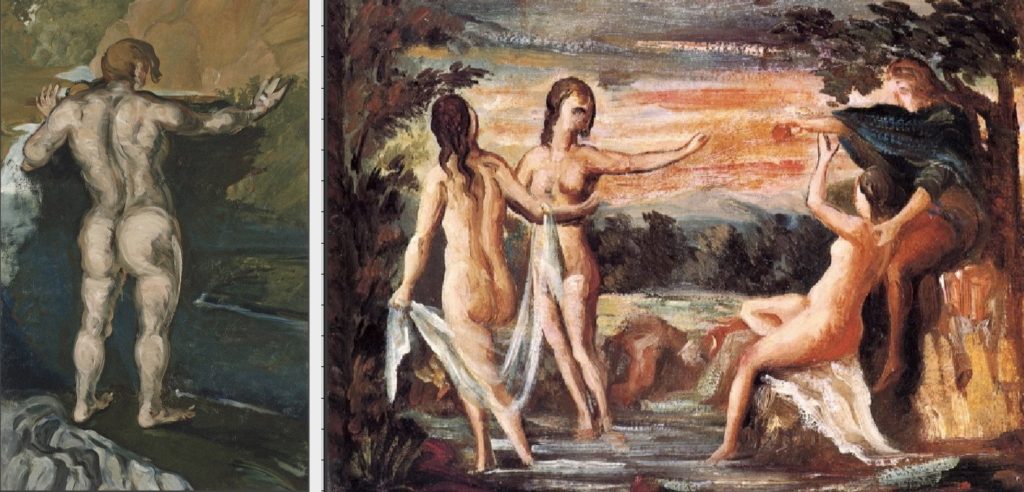

Fig. 6. Gauche : Les Grandes Baigneuses, 1895-1906, 132.4 x 219.1, Barnes Foundation, Philadelphia (FWN 980). Droite : Photo Émile Bernard,1904.

Il est remarquable que, dans ce bref propos du peintre (où il utilise de façon significative le verbe « avouer »), il ne parle pas du motif du tableau, seulement de la façon selon laquelle il voulait le traiter.

Un an après Rivière et Schnerb, Maurice Denis rendit visite à Cezanne en janvier 1906 (soit quelques mois avant la mort du peintre, en octobre), vit un tableau des Grandes Baigneuses[11]Maurice Denis parle probablement ici des Grandes Baigneuses du Philadelphia Museum of Art (Fig. 2), et non de celles de la Fondation Barnes (ni de celles de la National Gallery de Londres). dans son atelier, et écrivit, un an plus tard, en septembre, dans la revue L’Occident :

« Le grand tableau des Baigneuses laissé inachevé dans l’atelier d’Aix, est à ce point de vue typique. Repris un nombre incalculable de fois pendant de longues années, il a peu varié d’aspect ou de couleur, et même la disposition des taches fut assez permanente. En revanche, les dimensions des figures furent plusieurs fois remaniées. Tantôt elles atteignirent la grandeur nature, tantôt elles se rétrécirent jusqu’à la demi-nature : les bras, les torses, les jambes furent augmentés et diminués dans des proportions inimaginables. C’est bien là l’élément variable de son œuvre ; le sens qu’il avait de la forme ne comportait ni silhouette ni proportions fixes. »[12] Conversations avec Cézanne, op.cit., page 288. L’article où se trouve ce passage fut repris par Maurice Denis, en 1920, dans son livre Théories.

Enfin, le collectionneur allemand Karl Ernst Osthaus (1874-1921), qui lui aussi rencontra Cezanne en 1906, mais en avril, évoqua cette visite quinze ans plus tard dans un texte intitulé « Une visite à Paul Cézanne » publié par la revue Das Feuer (1920-1921). On peut y lire le passage suivant, à propos de l’atelier du maître :

« C’est ici qu’il a créé pendant ses dernières années la plupart de ses œuvres immortelles. Sur le chevalet se trouvaient une nature morte à peine commencée et l’œuvre capitale de sa vieillesse, Les Baigneuses. Les hauts fûts des arbres se penchaient déjà, formant la voûte de la cathédrale au-dessous de laquelle se déroulait la scène du bain. On parla de la peinture de nus. Cézanne se plaignit alors de l’étroitesse de l’opinion en province qui ne lui permettait pas d’avoir un modèle féminin. « Un vieil invalide pose pour toutes ces femmes. » Le connaisseur de la noble beauté féminine se consolera éventuellement à la pensée que les nus de ce tableau ne sont pas d’origine plus élevée ; celui qui en tout cas voudra bien considérer que l’artiste est allé quérir l’image de la nature rien que pour la valeur d’espace des couleurs, s’accommodera plus facilement de l’étrange remplaçant. »[13] Conversations avec Cézanne, op.cit., pages 174-175.

Ce qui surprend dans ces témoignages, c’est qu’il n’y est question que des Grandes Baigneuses, inlassablement reprises par le peintre, sans même que leurs auteurs aient pensé qu’elles pouvaient marquer l’aboutissement des recherches de toute une vie, comme s’ils ignoraient jusqu’à l’existence des multiples tableaux et dessins de baigneuses et baigneurs qui les avaient précédées et qui se trouvaient très probablement quelque part dans un coin de l’atelier. Et l’on peut s’étonner qu’aucun des quatre ne se soit interrogé, ni n’ait interrogé le peintre sur l’un ou l’autre de ces tableaux d’une grandeur très inhabituelle dans son œuvre (FWN 979 :127,2 x 196,1 cm, FWN 980 :132.4 x 219.1 cm et FWN 981 : 210,5 x 250,8 cm).

Il y a là des éléments qui suggèrent que le peintre a craint ou a pu craindre les commentaires, si ce n’est les plaisanteries douteuses, que ses baigneurs et baigneurs pouvaient susciter, en tout cas qu’il n’a pas souhaité les montrer, si ce n’est, tardivement, à certains de ses visiteurs, et n’a pas voulu en faire des modèles pour ses émules. Mais là encore, il est difficile de croire que ces derniers, qui avaient pu admirer La Grande Odalisque d’Ingres, l’Olympia de Manet et peut-être Le sommeil ou les Baigneuses de Courbet, sans parler de multiples œuvres anciennes, auraient pu être choqués de quelque façon par ces nues et nus assez peu sensuels de Cezanne.

Fig. 8. Jean-Auguste-Dominique Ingres, La grande odalisque, 1814, Paris, musée du Louvre. Édouard Manet, Olympia, 1863, Paris, musée d’Orsay.

Fig. 9. Gustave Courbet, Le sommeil, 1866, Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris ; et Les baigneuses, 1853, Montpellier, musée Fabre.

Quoi qu’il en soit, il faut envisager une volonté de celui-ci de leur accorder une place particulière, à l’écart, presque secrète (sinon strictement « personnelle », pourrait-on dire), dans son œuvre, et s’interroger sur cette volonté.

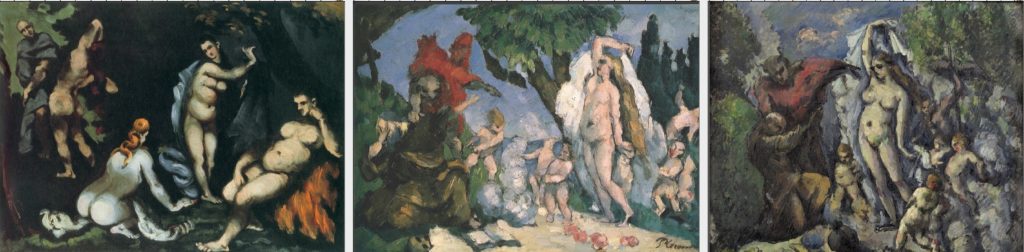

Il faut noter d’abord que la datation des œuvres de Cézanne montrant des baigneuses et baigneurs, et en particulier des plus anciennes, est très incertaine, ce qui ne simplifie guère les choses. Ceci étant, on ne peut douter du fait que ce thème a retenu l’attention et nourri l’inspiration du peintre toute sa vie. Dans plusieurs œuvres de sa jeunesse, certains thèmes classiques traités par les peintres avant lui ont certainement joué un rôle dans le choix de ce motif, et en particulier celui de la tentation de saint Antoine, qu’il aborde une fois vers 1870, puis une autre fois vers 1874, selon Rewald[14]John Rewald, The paintings of Paul Cézanne, A catalogue raisonné, Londres, Volume 1, éditions Thames and Hudson, 1996, numéros 167 (FWN 611) et 240 (FWN 630). – soit à l’époque de ses premiers baigneurs et baigneuses, qu’il date vers 1869-1870 –, et que le peintre reprend une fois vers 1877[15]Voir FWN 650. L’historien de l’art américain Theodore Reff a soutenu dette hypothèse, à propos de l’œuvre du musée d’Orsay : cf. l’essai « Cézanne, Flaubert, St. Antony, and the Queen of Sheba » dans la revue Art Bulletin n°42,1962., pour l’abandonner alors définitivement. À l’origine de la légende, saint Athanase (vers 296/298 – 373), dans sa Vita Antonii, raconte que saint Antoine fut la proie de tentations de Satan qui lui apparut en personne et lui envoya plusieurs bêtes féroces que le saint sut éloigner, mais il est remarquable qu’Athanase ne parle pas de femmes, nues ou non, et qu’elles n’apparaissent qu’assez tardivement dans l’iconographie. Aussi peut-on croire que Cezanne s’inspira de La Tentation de saint Antoine que Flaubert publia à Paris en 1874, d’autant plus que l’on sait par Joachim Gasquet qu’il lisait cet auteur[16]Joachim Gasquet, Cézanne, op. cit., page 40. « J’ai appris hier le très malheureux événement de la mort de Flaubert », écrit Cezanne à Zola le 10 mai 1880. Toutefois, Cezanne ne parle jamais à personne du livre de Flaubert, pas même dans les lettres à son ami Zola que l’on conserve de lui. (ce qui obligerait à dater de 1874, ou d’une année suivante, la première Tentation de saint Antoine du peintre, que Rewald date vers1870).

Dans le livre de Flaubert, on peut lire ce passage, auquel Cezanne ne pouvait ou n’aurait pu rester indifférent :

« […] — et de l’autre côté paraît : UNE AUTRE FEMME

jeune et belle, merveilleusement. — Il la prend d’abord pour Ammonaria. Mais elle est plus grande, blonde comme le miel, très « grasse, avec du fard sur les joues et des roses sur la tête. Sa longue robe chargée de paillettes a des miroitements métalliques ; ses lèvres charnues paraissent sanguinolentes, et ses paupières un peu lourdes sont tellement noyées de langueur qu’on la dirait aveugle. Elle murmure :

Vis donc, jouis donc ! Salomon recommande la joie ! Va comme ton cœur te mène et selon le désir de tes yeux ! »

La courte « série » des Tentation de saint Antoine s’achève vers 1877 avec le tableau conservé au musée d’Orsay (FWN 650 pour lequel plusieurs dessins sont conservés), dont le personnage central est une femme nue debout qui lève au-dessus d’elle le voile qui la couvrait pour mieux susciter le désir de saint Antoine qui, agenouillé à gauche, tend les mains pour éloigner de lui la vision. Si l’on voit clairement ici le lien entre ce thème et les multiples baigneuses et baigneurs qui ont longtemps retenu et vont retenir jusqu’à sa mort l’attention du peintre, le fait que celui-ci ait abandonné la légende ancienne semble révéler chez lui un souci de vérité, le choix, à ce moment, de ne pas en faire un prétexte derrière lequel cacher ses désirs et ses rêves.

Reste toutefois que le modèle pouvait être donné à Cezanne par plusieurs œuvres anciennes, faciles à connaître, peintes en particulier du XVIème au XVIlème siècles par des maîtres tels Palma le Vieux, Titien, le Cavalier d’Arpin (dont la Diane et Actéon est au musée du Louvre), Schiavone, Rubens, l’Albane, Van Poelenburgh (dont le Paysage aux cinq baigneuses et les Baigneuses près de ruines antiques, également au Louvre), Lagrenée, Fragonard…, qui avaient multiplié à plaisir le nombre de femmes nues autour de Diane.

Fig. 11. Cavalier d’Arpin, Diane et Actéon, huile sur bois, 47,5×66, c. 1603, Musée du Louvre.

Cornelis van Poelenburgh, Paysage aux cinq baigneuses, et Baigneuses près de ruines antiques, après 1627, Musée du Louvre.

Plus proches de Cezanne, il faut citer encore les nombreuses baigneuses er autres bacchantes que Corot peignit dans les tardives années de sa vie, comme Les baigneuses de Bellinzona. Effet du soir[17]tableau peint par Corot vers 1855 ou plus tard, et conservé au musée du Louvre. Les hauts troncs d’arbres y jouent un rôle essentiel., et plus encore Ingres et L’Âge d’or, [18]soit la réduction (46,4 x 61,9 cm) de la grande peinture qu’Ingres exécuta pour le château de Dampierre. On aimerait savoir comment Cezanne la connut. qui compte une véritable foule de figures nues et que Cezanne mentionne en parlant avec Gasquet : « Rappelez-vous ses portraits et cet Âge d’or que j’aime. »[19] Gasquet, op. cit., page 164..

Fig. 12. Corot, Les baigneuses de Bellinzona. Effet du soir. 1850-1875, Musée du Louvre.

Ingres, L’Âge d’or, 1862, Fogg Art Museum, Cambridge (Massachussetts).

Cezanne fait allusion à la capacité qu’avait Ingres de peindre des corps et plutôt qu’à des portraits, il songe sans doute ici à des tableaux d’Ingres comme La baigneuse Valpinçon ou Le bain turc :

Fig. 13. Ingres, La baigneuse, dite Baigneuse de Valpinçon, 1808 et Le bain turc, 1859, Musée du Louvre.

Il n’est donc pas exclu qu’avec toutes ses baigneuses et baigneurs Cezanne ait voulu, au-delà du souhait de renouveler un « thème » quelque peu éculé, en un sens se mesurer avec ces maîtres qu’il admirait. On peut imaginer aussi que Cezanne ne pouvait oublier, en les peignant, les grands tableaux de Poussin – un artiste qu’il révérait –, où se multiplient parfois les figures semi-dénudées, comme dans Le Triomphe de Flore du musée de Dresde ou Le triomphe de Pan du musée du Louvre[20]Un tableau de Poussin aujourd’hui perdu, mais connu par une gravure d’Edme Jeaurat, montrait un Bain de nymphes (ou de femmes) : cf. numéro 84 du « Catalogue des œuvres de Poussin » dans Tout l’œuvre peint de Poussin, Paris, éditions Flammarion, 1974, page 95. Les deux tableaux de Poussin cités ici correspondent aux numéros 67 et 90 de ce catalogue..

Fig. 14. Nicolas Poussin , Le Triomphe de Flore, huile sur toile, 131 × 181 cm, 1631, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde (Allemagne) et Le triomphe de Pan (gravure du Bain de Nymphes par Edme Jeaurat).

Là encore, les œuvres de Cezanne s’inscrivent directement dans une tradition ancienne, qu’elles prolongent avec assiduité, mais en la renouvelant en lui ôtant toute allusion ou signification mythologique.

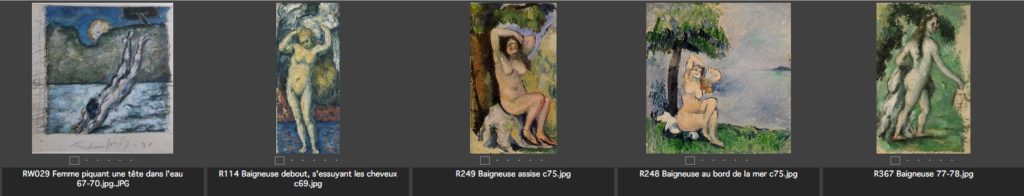

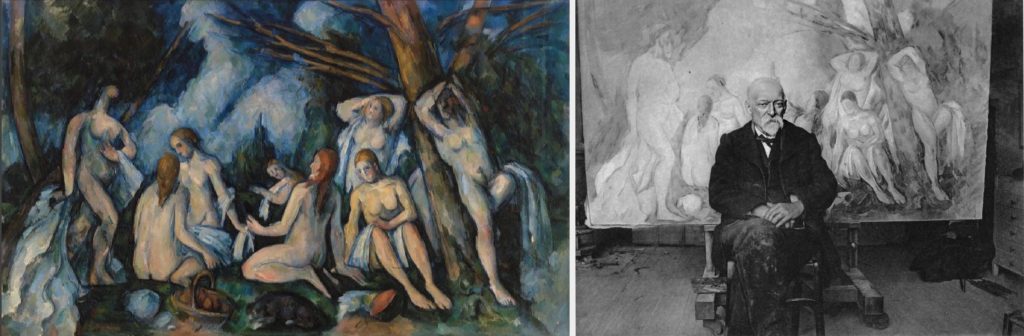

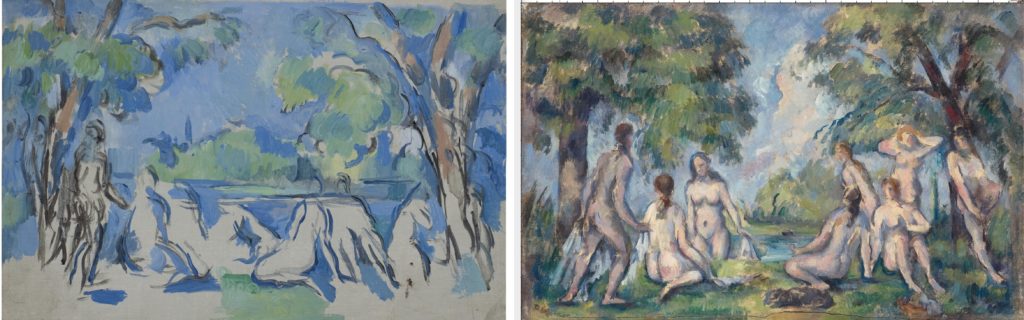

Ce qui est sûr, c’est que Cezanne, sans augmenter la dimension des tableaux qui montrent baigneuses ou baigneurs, augmente le nombre de ces figures, en retenant même, dans deux des Tentation de saint Antoine (fig. 10), quelques enfants nus qui entourent la femme également nue, et qui évoquent un peu trop les putti si fréquents dans la peinture et la sculpture baroques, comme pour souligner l’origine de ces œuvres, mais aussi les deux angelots dans le ciel de L’Âge d’or (Fig. 12). En renonçant vite à ceux-ci, le peintre paraît vouloir affronter directement, sans prétexte ni « intermédiaire », les visions qui en un sens l’obsèdent et n’ont rien à voir avec les motifs réels, les personnes, objets ou paysages, qu’il recommande toujours de regarder avec attention à quiconque s’adonne à la peinture. Son premier baigneur, dit « au rocher » (Fig. 1), que Rewald date d’environ 1867-1869 et peut-être « plus tard », ajoute-t-il[21]John Rewald, op. cit., volume 1, page 14, numéro 29, est en effet seul, vu de dos, quand sa dernière version des Grandes baigneuses, celle du musée de Philadelphie, compte treize figures (Fig. 6) (On peut noter en passant que Cezanne n’a jamais peint que cinq fois une baigneuse isolée[22]FWN 2003, 901, 906, 907 et 937, ce qui indique que, dans ces œuvres, la question n’est pas pour lui d’étudier le corps féminin.)

Ce nombre grandissant de figures peut surprendre dans la mesure où, au cours des mêmes années, Cezanne multiplie les portraits isolés de ses proches en multipliant les séances de pose si l’on en croit le récit que fit Vollard de la réalisation de son propre portrait, d’ailleurs, selon lui, laissé inachevé[23]Ambroise Vollard, op. cit., pages 56-64. Peint en 1899, le portrait est conservé aujourd’hui au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.. Il s’agit donc de deux recherches bien différentes : si l’une est attachée à la réalité, l’autre paraît librement livrée à l’imaginaire, et l’on peut sans doute mieux comprendre le peintre en tenant compte de cette dualité, dont lui-même ne parle jamais.

Mais que cherche inlassablement Cezanne dans ses représentations de nus ? Il faut se rappeler que s’il reprend là un motif traditionnel, il prolonge également toute une tradition d’études faites en atelier, par tous les rapins, devant des modèles professionnel(le)s posant nu(e)s ; or, lui ne représente que des figures imaginaires, dans la nature, ou plutôt, plus ou moins vaguement, dans une nature elle-même imaginaire, au bord de l’eau – rivière, lac ou flaque –, ce qui n’est pas sans signifier, d’une part, qu’il tient à les distinguer des communes études faites en atelier, sans « fond », d’autre part qu’il vise à intégrer leurs formes et celles de la nature (d’où son désir explicite, mais non réalisé, de les peindre vraiment dans la nature, sur le motif). Et par cette nature imaginaire, il faut surtout entendre ici les arbres car il ne s’attarde guère à l’eau, parfois invisible d’ailleurs, ou faite de telle sorte qu’elle ne présente ni la luminosité ni les reflets que l’on trouve dans les tableaux des Impressionnistes ses contemporains : Cezanne ne peint pas l’eau très différemment de la terre et, à vrai dire, ne s’y intéresse pas. Ce n’est pas à l’eau qu’il cherche à accorder toutes ses figures, mais à des arbres proches – ce qui rend d’ailleurs peu probable une représentation de la mer, même si elle peut être suggérée[24]Notamment dans les différentes versions du Baigneur aux bras écartés (John Rewald, op. cit., volume 1, page 82, numéros 252, 253 et 255, et page 115, numéros 369 et 370) et dans le Grand baigneur du Museum of Modern Art, à New York (John Rewald, op. cit., volume 1, page 183, numéro 555). Il est remarquable que, pour ce dernier, un dessin du peintre montre qu’il a songé un moment à représenter son grand baigneur devant la montagne Sainte-Victoire (John Rewald, op. cit., volume 2, page 376), et donc à concilier deux motifs assez peu conciliables. Chez Cezanne il n’y a pas de plage où s’ébroueraient des baigneuses, même quand il travaille à L’Estaque.. On le voit bien dans les dernières Grandes baigneuses, celles de Philadelphie, où le corps des deux baigneuses debout suit la légère courbure des arbres derrière elles, quand ceux des baigneuses assises au premier plan dessinent le triangle que forment (en structurant la surface du tableau) ces arbres. On observe déjà de telles harmonies de lignes dans certains tableaux anciens précédemment évoqués, ou d’autres, plus inattendus, tel le Paysage avec baigneuses (dit aussi Le bain de Diane) de Guerchin, où un grand arbre penché, à gauche, semble assez lourdement peser sur l’une des baigneuses debout, également penchée sous un drap.

La volonté du peintre est aussi d’utiliser un thème qui lui permet d’étudier, bien plus que les différents aspects du corps féminin ou masculin, les figures dans l’espace, de les accorder de sorte qu’elles composent une sorte de ballet arrêté, en s’efforçant de leur imposer un mouvement harmonieux, chose sans doute particulièrement difficile pour Cezanne, quand ses choix « naturels » le portaient vers des motifs immobiles (il reproche à Vollard de bouger tout le temps, et lui demande de se tenir aussi immobile qu’une pomme)[25] Ambroise Vollard, op. cit., page 56.. Mais sans doute ce thème lui permettait-il aussi de rêver, et l’on peut croire que toutes ces œuvres imaginaires « compensaient » en un sens, pour lui, son ascétisme choisi et la tension qu’il s’imposait devant tous les motifs réels qu’il abordait, qu’il s’agît de portraits, de paysages ou de natures mortes. Si l’on ne peut pas s’empêcher de penser qu’en peignant ainsi chez lui, presque pour lui-même dirait-on, ses baigneuses et baigneurs, Cezanne trouvait un repos, sinon un divertissement, propre à le distraire des inquiétudes qui le harcelaient face aux motifs réels, ce qui éclairerait le fait qu’il se gardât toujours d’en parler, même à ses amis, on a quelque peine à concevoir une telle « distraction » chez un tel homme. À moins qu’il ne faille rattacher, d’une façon ou d’une autre – ce qui n’est pas facile –, cette partie importante de son œuvre aux recherches qu’il conduisait en pleine nature ou en faisant des portraits.

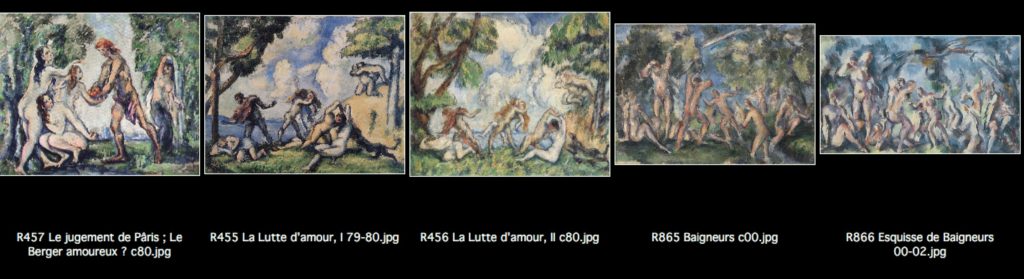

Il semble aussi qu’à un moment, dans les années 1879-1880, Cezanne ait voulu en un sens « justifier » ces réunions de baigneuses et baigneurs dans la nature en réutilisant le mythe du jugement de Pâris[26]John Rewald, op. cit., volume 1, page 147, numéro 457, Amsterdam, Stedelijk Museum. ou, plus surprenant, en en faisant des « luttes d’amour »[27] John Rewald, op. cit., volume 1, page 146, numéros 455 et 456, collection privée et Washington D. C., National Museum of Art. Deux tableaux tardifs de baigneurs paraissent encore évoquer cette idée de lutte : John Rewald, op. cit., volume 1, page 304, numéros 865 et 866, collection privée et Tokyo, Kobayachi Gallery., soit des scènes qui évoquent plus ou moins vaguement des viols, renouant ainsi, indirectement, avec une thématique refoulée dans sa jeunesse[28]Cf. supra page 1 et note 3..

Il y aurait ainsi dans ces œuvres au fond assez mystérieuses, une rencontre entre de « pures » recherches formelles et chromatiques, et la manifestation relativement discrète de pulsions toujours refoulées par le peintre parce que tenues comme inavouables, et qu’il a peut-être voulu « justifier » en les rattachant à la tradition par de vieilles histoires mythologiques (dont, par ailleurs, il n’avait sans doute que faire).

Une petite esquisse inachevée montre, à peine dessinés, six corps, sans doute de femmes (FWN 974), et fait écho pour une part au tableau du musée Granet (FWN 958).

Fig. 18. Étude de baigneuses, 1902-1906 (vente Christie’s 1/12/1951) et Baigneuses, vers 1890, Musée Granet.

Or, on constate que sa partie la plus étudiée, avec verts et bleus, est celle du paysage, si bien qu’il est difficile de savoir si le peintre commençait par celui-ci ou, comme dans cette œuvre et d’autres[29]La même remarque vaut pour un petit tableau comme La toilette (John Rewald, op. cit., volume 1, page 306, numéro 872 (FWN 695), collection privée), où la figure inachevée apparaît dans un intérieur quasiment achevé., par les figures qu’il esquissait sommairement et, pour ainsi dire, laissaient en attente. Quoi qu’il en soit, sa recherche était évidemment celle d’un accord, comme il a été dit, qu’il dut concevoir comme aussi essentiel que difficile. Figures et paysage devaient ainsi s’accorder, non pas dans un but « réaliste », mais afin de composer ensemble le tableau, et les couleurs et les formes répondre d’abord à cette exigence. En ce sens, cette longue série des baigneuses et baigneurs, libérée d’un motif réel, illustre au mieux toutes les recherches du peintre. Et plus précisément ici, la recherche, ailleurs absente de son œuvre, d’un accord entre des réalités relativement immobiles (les arbres, des nappes d’eau stagnante, la terre) et les corps mouvants de figures. Dans une étude sur Paul Cezanne, le professeur Jean Arrouye écrit ces lignes, à propos du fond de l’une des Bethsabée du maître[30]John Rewald, op. cit., volume 1, page 197, numéros 591 et 593, le second tableau (collection privée) paraissant être une reprise modifiée du premier, Aix-en-Provence, musée Granet (dépôt du musée d’Orsay)., qui ne serait « qu’une formulation particulière de la théorie classique du decorum qui veut que la nature serve de faire-valoir à la présence humaine ou fasse écho aux passions que vivent les personnages représentés. »[31] Jean Arrouye, Cézanne, d’un siècle à l’autre, Marseille, éditions Parenthèses, 2006. Sous le titre « Échos photographiques à l’œuvre de Cézanne, ce texte est repris sur le site de la Société Paul Cezanne.

Or, il semble bien que, dans le cas des baigneuses et baigneurs du peintre, l’arrière-plan soit plus qu’un decorum, un fond, mais la base de ses recherches, et que pour lui c’était aux figures de « s’adapter » aux formes de la nature, et non l’inverse quand même, d’abord, on voit moins celles-ci que celles-là. L’imagination trouverait ainsi sa limite – car l’intérêt de ces groupes de baigneuses et baigneurs n’excède pas celui de la végétation qui les environne – en réduisant l’importance du motif au profit d’une « pure » recherche d’une harmonie quasi édénique entre les figures et la nature, peu propre à être recherchée ni comprise par ses contemporains.

Références

| ↑1 | John Rewald, The paintings of Paul Cézanne. A Catalogue Raisonné. Volume 2. The Plates, Londres, éditions Thames and Hudson, 1996. |

|---|---|

| ↑2 | John Rewald, op. cit., Cezanne, Les Grandes Baigneuses, 1898-1906, 210,5 x 250,8 cm, Philadelphia Museum of Art (FWN 981). |

| ↑3 | John Rewald, op. cit., volume 1, n°76, page 84 ; volume 2, page 23. Lawrence Gowing date l’œuvre vers 1861. |

| ↑4 | Pour ce que l’on en sait, la relation de Cezanne à la sexualité était assez sommaire : « Le bordel en ville, ou autre, écrit-il à Zola en août 1885, mais rien de plus. Je finance, le mot est sale, mais j’ai besoin de repos, et à ce prix je dois l’avoir. » (Cezanne, Correspondance, Paris, éditions Grasset, 1978, page 223). Ce tempérament dont il parle si souvent, on peut croire qu’il ne le sentait, ne l’éprouvait pas seulement dans son travail de peintre. |

| ↑5 | Joachim Gasquet, Cézanne, Grenoble, éditions Cynara, 1988 (reprise de l’édition des éditions Bernheim-Jeune, Paris, 1926), page 192. |

| ↑6 | Ambroise Vollard, En écoutant Cézanne, Degas, Renoir, Paris, éditions Bernard Grasset, 1938, page 59. |

| ↑7 | Joachim Gasquet, Cézanne, op. cit, page 193. NB : le tableau dont parle Cezanne est L’empire de Flore et non Le Triomphe de Flore, cf. Fig. |

| ↑8 | Rivière et Schnerb changent le nom, mal compris, du chemin de Loubassane. |

| ↑9 | Il s’agirait donc du tableau aujourd’hui conservé à Merion (Pennsylvanie), à la Fondation Barnes, celui devant lequel Cezanne pose en 1904 pour une photographie prise par Émile Bernard (FWN980). |

| ↑10 | Conversations avec Cézanne, Textes présentés et annotés par Michael Doran, Paris, éditions Macula, 2011 (dixième édition revue et remaniée), page 162. Il n’est pas aisé de comprendre ce que Cezanne entend ici par « peindre en pleine pâte » dans la mesure où la facture de cette œuvre ne diffère pas de celle de ses autres tableaux. Cezanne ne voulait-il pas dire simplement « en peignant des œuvres de grandes dimensions » ? |

| ↑11 | Maurice Denis parle probablement ici des Grandes Baigneuses du Philadelphia Museum of Art (Fig. 2), et non de celles de la Fondation Barnes (ni de celles de la National Gallery de Londres). |

| ↑12 | Conversations avec Cézanne, op.cit., page 288. L’article où se trouve ce passage fut repris par Maurice Denis, en 1920, dans son livre Théories. |

| ↑13 | Conversations avec Cézanne, op.cit., pages 174-175. |

| ↑14 | John Rewald, The paintings of Paul Cézanne, A catalogue raisonné, Londres, Volume 1, éditions Thames and Hudson, 1996, numéros 167 (FWN 611) et 240 (FWN 630). |

| ↑15 | Voir FWN 650. L’historien de l’art américain Theodore Reff a soutenu dette hypothèse, à propos de l’œuvre du musée d’Orsay : cf. l’essai « Cézanne, Flaubert, St. Antony, and the Queen of Sheba » dans la revue Art Bulletin n°42,1962. |

| ↑16 | Joachim Gasquet, Cézanne, op. cit., page 40. « J’ai appris hier le très malheureux événement de la mort de Flaubert », écrit Cezanne à Zola le 10 mai 1880. Toutefois, Cezanne ne parle jamais à personne du livre de Flaubert, pas même dans les lettres à son ami Zola que l’on conserve de lui. |

| ↑17 | tableau peint par Corot vers 1855 ou plus tard, et conservé au musée du Louvre. Les hauts troncs d’arbres y jouent un rôle essentiel. |

| ↑18 | soit la réduction (46,4 x 61,9 cm) de la grande peinture qu’Ingres exécuta pour le château de Dampierre. On aimerait savoir comment Cezanne la connut. |

| ↑19 | Gasquet, op. cit., page 164. |

| ↑20 | Un tableau de Poussin aujourd’hui perdu, mais connu par une gravure d’Edme Jeaurat, montrait un Bain de nymphes (ou de femmes) : cf. numéro 84 du « Catalogue des œuvres de Poussin » dans Tout l’œuvre peint de Poussin, Paris, éditions Flammarion, 1974, page 95. Les deux tableaux de Poussin cités ici correspondent aux numéros 67 et 90 de ce catalogue. |

| ↑21 | John Rewald, op. cit., volume 1, page 14, numéro 29 |

| ↑22 | FWN 2003, 901, 906, 907 et 937 |

| ↑23 | Ambroise Vollard, op. cit., pages 56-64. Peint en 1899, le portrait est conservé aujourd’hui au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. |

| ↑24 | Notamment dans les différentes versions du Baigneur aux bras écartés (John Rewald, op. cit., volume 1, page 82, numéros 252, 253 et 255, et page 115, numéros 369 et 370) et dans le Grand baigneur du Museum of Modern Art, à New York (John Rewald, op. cit., volume 1, page 183, numéro 555). Il est remarquable que, pour ce dernier, un dessin du peintre montre qu’il a songé un moment à représenter son grand baigneur devant la montagne Sainte-Victoire (John Rewald, op. cit., volume 2, page 376), et donc à concilier deux motifs assez peu conciliables. Chez Cezanne il n’y a pas de plage où s’ébroueraient des baigneuses, même quand il travaille à L’Estaque. |

| ↑25 | Ambroise Vollard, op. cit., page 56. |

| ↑26 | John Rewald, op. cit., volume 1, page 147, numéro 457, Amsterdam, Stedelijk Museum. |

| ↑27 | John Rewald, op. cit., volume 1, page 146, numéros 455 et 456, collection privée et Washington D. C., National Museum of Art. Deux tableaux tardifs de baigneurs paraissent encore évoquer cette idée de lutte : John Rewald, op. cit., volume 1, page 304, numéros 865 et 866, collection privée et Tokyo, Kobayachi Gallery. |

| ↑28 | Cf. supra page 1 et note 3. |

| ↑29 | La même remarque vaut pour un petit tableau comme La toilette (John Rewald, op. cit., volume 1, page 306, numéro 872 (FWN 695), collection privée), où la figure inachevée apparaît dans un intérieur quasiment achevé. |

| ↑30 | John Rewald, op. cit., volume 1, page 197, numéros 591 et 593, le second tableau (collection privée) paraissant être une reprise modifiée du premier, Aix-en-Provence, musée Granet (dépôt du musée d’Orsay). |

| ↑31 | Jean Arrouye, Cézanne, d’un siècle à l’autre, Marseille, éditions Parenthèses, 2006. Sous le titre « Échos photographiques à l’œuvre de Cézanne, ce texte est repris sur le site de la Société Paul Cezanne. |