5 janvier

Lettre de Zola à Cezanne :

Lettre de Zola à Cezanne, 5 janvier 1860 ; Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 190-192.

Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 126-127.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 64-65.« Paris, 5 janvier 1860

Mon cher Cezanne,

J’ai reçu ta lettre. J’ai fumé une pipe — je possède depuis le jour de l’an une belle pipe en écume que je culotte magnifiquement — et j’ai vu voltiger dans la fumée du tabac mille pensées que je te communique sur-le-champ, croyant te distraire.

Tu me demandes de te parler de mes maîtresses, mes amours sont en rêve. Mes folies sont d’allumer mon feu, le matin, de fumer ma pipe et de penser à ce que j’ai fait et à ce que je ferai. Tu vois qu’elles ne sont pas bien coûteuses et que je n’y perdrai pas la santé. Je n’ai pas encore vu Villevieille ; à la première occasion je ferai la commission du passe-partout. Quant à Catherine, ma mère doit lui écrire très prochainement.

Tu as lu, dis-tu, mon feuilleton [« La Fée amoureuse », publié dans La Provence, les 29 décembre 1859 et 26 janvier 1860]. J’ai bien peur qu’on ne l’ait pas plus compris que Mon follet [publié dans La Provence, 4 août 1859]. La pauvre Sylphide amoureuse, comme on a dû lui arracher ses belles ailes et sa couronne ! On a dû n’y voir qu’une fée vulgaire, et je me l’étais représentée si belle et si riante. Pour moi, c’étaient les âmes des deux amants réunies en une seule et chantant cet hymne de l’Amour que la terre chante depuis six mille ans. Hélas ! j’ai bien peur qu’on ne l’ait pas comprise.

Tu dois savoir que je ne suis rien moins qu’un favori de la Fortune, et depuis quelque temps il me peine de me voir, moi, grand garçon de vingt ans, à la charge de ma famille. Aussi suis-je décidé à faire quelque chose, à gagner le pain que je mange. Je pense entrer dans quinze jours au plus dans l’administration des Docks 1. Toi qui me connais, qui sais combien j’aime ma liberté, tu comprendras que je dois bien me forcer pour m’y résoudre. Mais je croirais commettre une méchante action en n’agissant pas ainsi. J’aurai encore beaucoup de temps à moi et je pourrai me livrer alors aux occupations qui me plaisent. Je suis loin d’abandonner la littérature — on abandonne difficilement ses rêves — et je tâcherai de remplir le moins longtemps possible un emploi qui me pèsera sans nul doute. Je te l’ai déjà dit dans ma dernière lettre, la vie est une boule qui ne roule pas toujours où la main voudrait la pousser, et crois que je ne quitte pas avec plaisir mes livres et mes papiers pour aller m’asseoir sur une chaise et griffonner de méchantes copies. Mais je serai toujours le même, je serai toujours le poète qui divague, le Zola qui est ton ami. Après avoir secoué à ma porte la poussière du bureau, je reprendrai la plume pour continuer mon poème interrompu ou ta lettre commencée. C’est une nécessité, et je m’y conforme en y apportant mes petits changements.

Je lis cette phrase dans un des derniers feuilletons de Gaut : « Lorsque la chaleur des estomacs repus eut fait monter le vermillon de la satisfaction à tous les visages… » [« La bûche de Noël », Le Mémorial d’Aix, 25 décembre 1859] Qu’en dis-tu ? Jamais les précieuses n’ont inventé quelque chose de mieux. C’est faux, tiraillé, d’un goût atroce.

Tu vois, mon cher ami, que je t’ai répondu longuement. Et encore je n’ai pas tout dit, et assez bien dit ce que je voulais dire. N’importe, je désire que cela t’ait distrait un instant.

Je te serre la main. Ton ami,

É. Zola »

1. Zola devait quitter cet emploi dès le mois de mai, incapable de supporter la vie d’un bureaucrate.

La phrase de Gaut que cite Zola provient du feuilleton du Mémorial d’Aix, du 25 décembre 1859 : « Quand la chaleur des estomacs repus fit monter le vermillon de la satisfaction à tous les visages ».

Gaut J.-B. [Jean-Baptiste], « La bûche de Noël », Le Mémorial d’Aix, journal politique, littéraire, administratif, commercial, agricole, 23e année, n° 52, dimanche 25 décembre 1859, p. 1-2, p. 1.

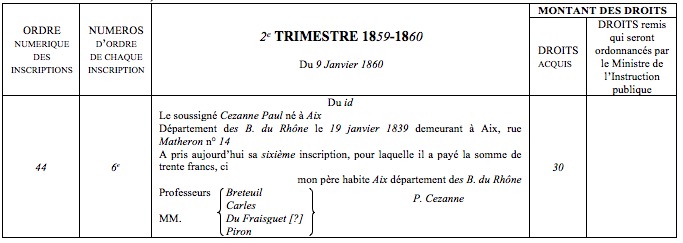

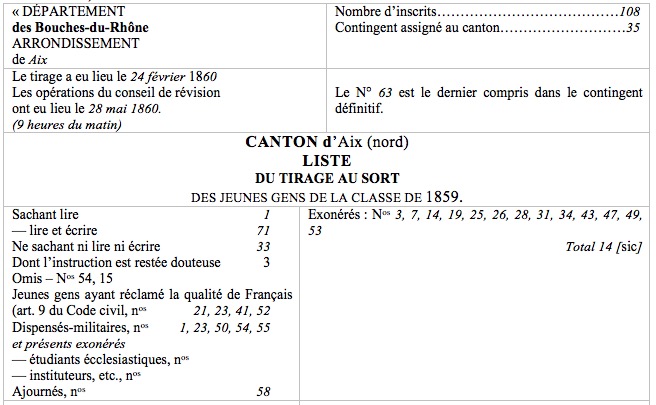

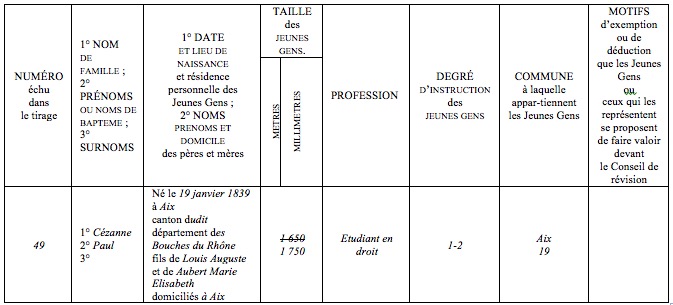

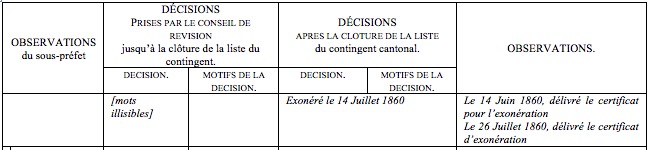

9 janvier

Cezanne prend sa sixième inscription à la Faculté de droit d’Aix, pour le deuxième trimestre de l’année 1859-1860, mais il abandonnera ses études au cours de ce trimestre.

« Registre des inscriptions à la Faculté de droit d’Aix, contenant quatre cent trois feuilles recto et verso, commencé le 2 janvier 1858 à la page n° 1 clos le 18 à la page » ; Archives départementales des Bouches-du-Rhône, centre d’Aix-en-Provence, fonds de la Faculté de droit, 1T 1900 ; reproduit par Lioult Jean-Luc, Monsieur Paul Cezanne, rentier, artiste peintre. Un créateur au prisme des archives, Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Images en Manœuvres éditions, 2006, 299 pages, p. 59.

14 janvier

Zola écrit à Baille. Il lui joint un extrait d’une lettre qu’il compte envoyer prochainement à Cezanne, amoureux, d’un amour platonique.

Lettre de Zola à Baille, Paris, 14 janvier [1860] ; Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 1-4, daté 14 janvier 1859.

Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 128-130.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 43-45.« Paris, le 14 janvier

Mon cher Baille,

Je ne te ferai aucun reproche, cela est de fort mauvais ton et n’avance à rien. Tu t’accuseras toi-même, en pensant que nous sommes au 14 janvier et que tu ne m’as pas encore écrit, malgré ta promesse. Tu ne me feras jamais croire que le travail t’absorbe à ce point ; j’ai de sérieuses inquiétudes sur ta santé et sur ton intelligence ; rien ne donne plus de maux de tête, rien n’abrutit comme un travail prolongé, et tu me sembles t’en donner à cœur joie.

Cezanne, qui n’est pas aussi paresseux que toi — je devrais dire aussi travailleur, — m’a écrit une bien longue lettre [le 29 décembre]. Jamais je ne l’ai vu si poète, jamais je ne l’ai vu si amoureux ; si bien que, loin de le détourner de cet amour platonique, je l’ai engagé à persévérer. Il m’a dit qu’à Noël tu avais tâché de le ramener au réalisme en amour. Jadis, j’étais de cet avis, mais je crois maintenant que c’est un projet indigne de notre jeunesse, indigne de l’amitié que nous lui portons. Je lui ai répondu longuement, lui conseillant d’aimer toujours, et le lui persuadant par des raisons que je ne puis te dire ici. Si par hasard tu t’étais fait l’apôtre du réalisme, si le conseil que tu as donné à Cezanne n’était pas dicté par ton amitié pour lui, si tu désespérais toi aussi de l’amour, je t’engage à lire ma réponse à Cezanne quand tu le pourras, et je souhaite que cette lecture puisse rajeunir ton cœur noyé dans l’algèbre et la mécanique. Je vais même te transcrire quelques lignes que je pense adresser à Cezanne prochainement. C’est à lui que je parle, mais cela te convient aussi ; voici ces lignes :

« Dans une de tes dernières lettres, je trouve cette phrase : « L’amour de Michelet, l’amour pur, noble, peut exister, mais il est bien rare, avoue-le ». Pas si rare que tu pourrais le croire, et c’est un point sur lequel j’ai oublié de te parler dans ma dernière lettre. Il était un temps où, moi aussi, je disais cela, où je raillais, lorsque l’on me parlait de pureté et de fidélité, et ce temps-là n’est pas bien ancien. Mais j’ai réfléchi, et j’ai cru découvrir que notre siècle n’est pas aussi matériel qu’il veut le paraître. Nous faisons comme ces échappés de collège qui se disputent entre eux pour savoir celui qui aura commis le plus grand méfait ; nous nous racontons nos bonnes fortunes avec le plus d’égoïsme possible et nous nous noircissons à qui mieux mieux. Nous semblons faire fi des choses saintes ; mais, si nous jouons ainsi avec les vases de l’autel, si nous nous appliquons à démontrer à tous que nous ne valons rien, je crois que c’est plutôt par amour-propre que par méchanceté innée. Les jeunes gens surtout ont cet amour-propre, et comme l’amour est, si j’ose parler ainsi, une des plus belles qualités de la jeunesse, ils s’empressent de dire qu’ils n’aiment pas, qu’ils se traînent dans la fange du vice. Tu as passé par là et tu dois le savoir. Celui qui avouerait un amour platonique au collège — c’est-à-dire une chose sainte et poétique — n’y serait-il pas traité de fou ? Mais je le répète, l’amour-propre joue là-dedans un grand rôle ; de même qu’en religion un jeune homme n’avoue jamais qu’il prie, en fait d’amour un jeune homme n’avoue jamais qu’il aime. Crois que la nature ne perd pourtant jamais ses droits ; au temps des chevaliers, la mode était d’avouer son amour et on l’avouait, maintenant la mode a changé, mais l’homme est toujours l’homme, il ne peut se dispenser d’aimer. Je gagerais bien que l’on trouverait l’amour au fond du cœur de ceux qui veulent passer pour les plus grands scélérats : chacun a son heure, chacun doit y passer. Maintenant il est vrai qu’il y a des amants plus ou moins poètes, plus ou moins exaltés. Chacun aime à sa manière, et il serait absurde à toi, l’amant des fleurs et des rayons, de dire que l’on ne peut aimer sans faire des vers et sans aller se promener au clair de lune. Le berger grossier peut aimer sa bergère ; l’amour est chose bien élevée, bien sublime, mais il entre dans chaque âme, même la moins cultivée, en s’y modifiant selon l’éducation. Pour revenir, c’est donc à l’orgueil, un bien sot orgueil, qu’il faut s’en prendre, suivant moi ; c’est à la société, aux hommes réunis et non à l’homme en particulier. L’homme ne peut se passer d’aimer, ne serait-ce qu’une fleur, qu’un animal ; pourquoi donc alors ne voulez-vous pas qu’il aime la femme ? Je sais bien que la cause que je plaide ici est bien épineuse ; nous sommes enfants du siècle et l’on a eu soin de nous donner des idées arrêtées sur ce sujet. On nous a tant fait d’aimables plaisanteries sur la femme et sur l’amour que nous ne croyons plus à tout cela. Mais, si tu y réfléchis bien, si tu consultes bien ton cœur, tu seras forcé de convenir, en considérant que tu n’es pas d’une autre pâte que les autres hommes, qu’il est faux d’avouer que l’amour est mort, que notre temps n’est que matérialisme. Une tâche grande et belle, une tâche que Michelet a entreprise, une tâche que j’ose parfois envisager, est de faire revenir l’homme à la femme. On finirait peut-être par lui ouvrir les yeux ; la vie est courte, ce serait un moyen de l’embellir ; le monde est dans la voie du progrès, ce serait un moyen d’arriver plus vite. Et ne va pas croire que ce soit le poète qui parle. Qu’importe même l’exagération. Michelet fait un dieu de la femme dont l’homme est l’humble adorateur. Aux grands maux, il faut les grands remèdes, si l’on exécutait la moitié de ce qu’il demande, le monde à mon avis, irait parfaitement. »

Mes respects à tes parents. Je te serre la main.

Ton ami dévoué.

Émile Zola »

16 janvier

Lettre de Zola à Cezanne.

Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 192-195.

Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 130-132.« Paris, 16 janvier 1860

Mon cher Cezanne,

Me trouvant à la tête de l’énorme somme de vingt centimes, et ne sachant à quoi l’employer dignement, j’ai pensé que c’était tout juste ce qu’il fallait pour causer un peu avec toi. Je vais remplir mes quatre pages et comme Dieu, après avoir enfanté le monde, je me dirai : C’est bon !

Je lis Dante et voici la phrase que j’ai trouvée dans le chant V de l’Enfer : L’amour qui ne fait grâce d’aimer à nul être aimé, etc. Et je me suis dit que Dieu veuille que le grand poète ait raison. Je connais de par le monde un excellent garçon qui aime bien, et je voudrais que l’amour ne fasse pas grâce à la femme qu’il aime ; ce serait grande joie dans le cœur de ce cher ami ; et au moins, quand la Mort étendrait vers lui ses griffes sèches : « Je ne te crains pas, pourrait-il lui dire, j’ai connu l’amour, je puis mourir ». Et comme Victor Hugo, il s’écrierait :

Je puis maintenant dire aux rapides années :

— Passez, passez toujours ! je n’ai plus à vieillir !

Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées ;

J’ai dans l’âme une fleur que nul ne peut cueillir.Dernièrement, j’ai découvert chez une de mes connaissances une vieille gravure enfumée. Je la trouvais délicieuse et je ne m’étonnai pas de mon admiration lorsque je la vis signée du nom de Greuze. C’est une jeune paysanne, grande et de rare beauté de formes : on dirait une déesse de l’Olympe, mais d’une expression si simple et si gracieuse que sa beauté se change presque en gentillesse. On ne sait trop ce que l’on doit le plus admirer, ou de sa figure mutine, ou de ses bras magnifiques ; quand on les regarde, on se sent pris d’un sentiment de tendresse et d’admiration. Je me connais fort peu en dessin, je ne sais si la gravure est bonne, mais je sais qu’elle me plaît. D’ailleurs, Greuze a toujours été mon favori, et je suis resté longtemps devant cette eau-forte, me promettant d’aimer l’original, si un tel portrait, sans doute un rêve de l’auteur, peut en avoir un.

Connais-tu Ronsard ? non, sans doute. Eh bien, voici des vers de ce poète :

Mignonne, allons voir si la rose

Qui ce matin avait desclose

Sa robe de pourpre au soleil,

A point perdu, cette vesprée,

Les plis de sa robe pourprée

Et son teint au vôtre pareil.Et dire que monsieur Despréaux a eu l’audace de critiquer un homme capable d’écrire de telles choses. Boileau ! un eunuque ! un poète qui ne voit dans un vers qu’une césure et qu’une rime. Comme l’a dit si bien Alfred de Musset, l’auteur du Lutrin, au lieu du nectar des poètes du moyen âge, ne versait à ses lecteurs que de la tisane à la glace.

Paris est triste à l’œil comme une duègne rechignée, comme un tableau du divin Chaillan, l’immortel inventeur d’un immortel engrais. Le sol est couvert de boue, le ciel de nuages, les maisons d’un vilain badigeon, les femmes de fards de toutes les couleurs. Ici, avant le visage, il y a toujours un masque. Et lorsque vous avez démasqué un objet, il n’est pas sûr que ce que vous apercevez soit l’objet lui-même, c’est peut-être un second masque. — Bon Dieu, dans quelles phrases je m’embarque ! Je voulais te dire tout simplement qu’il fait mauvais temps, et me voici en plein carnaval.

Je suis triste comme le temps donc, en raisonnant comme un portrait du sublime Chaillan, le sublime auteur de ton sublime portrait. Las ! te souviens-tu de cette teinte jaune qui décolorait tes joues, de cette teinte grise qui passait sur ton front pareille au gris nuage que les romanciers, lorsqu’ils sont gris, mettent sur le front de leurs gris héros ? Las ! te souviens-tu de toutes ces belles choses qui ornaient la chambre dudit Chaillan et qui, roses, ont vécu ce que vivent les roses. Heureux coquin, il t’a fait ton portrait, ce grand artiste ; avec de bonnes couleurs encore… et sans payer !

Je suis donc triste, et je ris du bout des lèvres. Oh ! si Jupiter, Hésus, Dieu, le grand Tout, quel que soit son nom, me donnait un moment sa puissance ! Comme ce pauvre Monde serait joyeux ! Je rappellerais sur la terre l’ancienne gaieté gauloise. J’agrandirais les litres et les bouteilles, je ferais des cigares très longs et des pipes très profondes. Le tabac et le vermouth se donneraient pour rien, la jeunesse serait reine, et pour que tout ce monde soit roi, j’abolirais la vieillesse. Je dirais aux pauvres mortels : « Dansez, mes amis, la vie est courte et l’on ne danse plus dans le cercueil. Puisque la branche se penche vers vous, cueillez le fruit ; arrière les grandeurs, arrière les jaloux, arrière les prosaïques ; et buvons frais, morbleu ! » Et ces malheureux amants, comme je les caresserais, comme je les favoriserais ! J’agrandirais les bocages, le gazon pousserait plus vert, les arbres plus touffus. Celui qui n’aimerait pas serait condamné à mort, et une fleur serait portée par les plus fidèles. Chacun trouverait sa chacune ; et il naîtrait autant d’hommes que de femmes, et chaque couple futur naîtrait avec un même signe qui leur permettrait de se reconnaître dans la foule. Et je leur dirais, à nos chers amoureux, ce qu’Amoureuse disait à Odette. Je signalerais ma divinité par un acte de justice. Je me chercherais une compagne, puis j’abdiquerais pour aller nous perdre, les pieds dans les fleurs et le front au soleil.

Je te serre la main. Ton ami,

É. Zola.

Je ne sais trop ce que je viens d’écrire. — Écris-moi, et divague le plus possible. »

La phrase de L’Enfer de Dante que cite Zola permet d’identifier l’édition qu’il est en train de lire, parue chez Hachette, dont la phrase complète est :

« L’amour, qui ne fait grâce d’aimer à nul être aimé, m’enivra tellement du bonheur de mon amant, que, comme tu le vois, il ne peut pas m’abandonner ; l’amour nous a conduits à la même mort ! Le cercle de Caïn attend celui qui nous a ôté la vie. »

Alighieri Dante, La Divine Comédie, traduction nouvelle accompagnée de notes par Pier-Angelo Fiorentino, 1re édition, Paris, Ch. Lahure, 1958, 398 pages, 7e édition, Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1862, 398 pages, p. 17-18.

9 février

Lettre de Zola à Cezanne.

Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 195-197.

Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 133-134.« Paris, 9 février 1860

Mon cher ami,

Je suis triste, bien triste, depuis quelques jours et je t’écris pour me distraire.

Je suis abattu incapable d’écrire deux mots, incapable même de marcher. Je pense à l’avenir et je le vois si noir, si noir, que je recule épouvanté. Pas de fortune, pas de métier, rien que du découragement. Personne sur qui m’appuyer, pas de femme, pas d’ami près de moi. Partout l’indifférence ou le mépris. Voilà ce qui se présente à mes yeux lorsque je les porte à l’horizon, voilà ce qui me rend si chagrin. Je doute de tout, de moi-même le premier. Il est des journées où je me crois sans intelligence, où je me demande ce que je vaux pour avoir fait des rêves si orgueilleux. Je n’ai pas achevé mes études, je ne sais même pas parler en bon français ; j’ignore tout. Mon éducation du collège ne peut me servir à rien : un peu de théorie, aucune pratique. Que faire alors ? et mon esprit balance, et me voilà triste jusqu’au soir. — La réalité me presse et cependant je rêve encore. Si je n’avais pas ma famille, si je possédais une modique somme à dépenser par jour, je me retirerais dans un bastidon, et j’y vivrais en ermite. Le monde n’est pas mon affaire ; j’y ferai triste figure, si j’y vais quelque jour. D’autre part, je ne deviendrai jamais millionnaire, l’argent n’est pas mon élément. Aussi je ne désire que la tranquillité et une modeste aisance. Mais c’est un rêve, je ne vois devant moi que luttes, ou plutôt je ne vois rien distinctement. Je ne sais où je vais et je ne pose mon pied qu’avec frayeur, sachant que la route que j’ai à parcourir est bordée de précipices. Et encore, je le répète, si j’avais quelque joie qui vint me donner du cœur ; si, lorsque je suis trop triste, je savais où aller m’égayer. Depuis que je suis à Paris, je n’ai pas eu une minute de bonheur ; je n’y vois personne et je reste au coin de mon feu avec mes tristes pensées et quelquefois avec mes beaux rêves. Parfois cependant je suis gai, c’est lorsque je pense à toi et à Baille. Je m’estime heureux d’avoir découvert dans la foule deux cœurs qui aient compris le mien. Je me dis que, quelles que soient nos positions, nous conserverons les mêmes sentiments ; et cela me soulage. Je me vois entouré d’êtres si insignifiants, si prosaïques, que j’ai plaisir à te connaître, toi qui n’es pas de notre siècle, toi qui inventerais l’amour, si ce n’était pas une bien vieille invention, non encore revue ni perfectionnée. J’ai comme une certaine gloire à t’avoir compris, à te juger ce que tu vaux. Laissons donc les méchants et les jaloux : la majorité des humains étant stupide, les rieurs ne seront pas de notre côté ; mais qu’importe ! si tu éprouves autant de plaisir à me serrer la main que moi à serrer la tienne. — Voici deux pages et demie de noircies et je ne t’ai encore rien dit de ce que je désirais, je ne t’ai pas expliqué pourquoi je suis triste. C’est ce que j’ignore moi-même, et je me contenterai d’ajouter que peut-être je me désespère ainsi parce que je n’ai personne pour me consoler.

Voici le carnaval qui finit, hâte-toi de faire des folies pour me les raconter. On ne s’amuse plus ; la reine Bacchanale a abdiqué en faveur du roi Ennui. On a retiré les battants des grelots et crevé les tambours de basque, hâte-toi de faire des folies. — Sans doute Baille viendra te voir le mardi gras. Tâchez de casser les pots, les bouteilles et les verres vides. Inventez quelque bon tour qui me fasse rire.

Écris-moi souvent et parle-moi souvent de toi. — Mes respects à tes parents.

Je te serre la main. — Ton ami,

Émile Zola. »

20 février

Lettre de Zola à Baille.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 82 édition les Cahiers rouges

« Paris, 20 février 1860

[…] Lorsque nous nous sommes rencontrés au début la vie et que, réunis par une force inconnue, nous nous sommes pris la main, jurant de ne jamais nous séparer, aucun de nous ne s’est enquis de la richesse ni de l’intérieur de ses nouveaux amis. Ce que nous cherchions, c’était la richesse du cœur et de l’esprit, c’était surtout cet avenir que notre jeunesse nous faisait entrevoir brillant. […] »

J’attends Cezanne et j’espère recouvrer un peu de gaîté d’autrefois dès qu’il sera ici 1. »

1. Cezanne avait alors l’intention d’abandonner ses études de droit se rendre à Paris pour s’y consacrer à la peinture. Quoique son père s’opposât énergiquement à ce projet, le jeune artiste avait néanmoins fait entrevoir à Zola la possibilité de son arrivée à Paris pour le commencement du mois d’avril.

3 mars

Lettre de Zola à Cezanne.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 83 édition les Cahiers rouges

« Paris, 3 mars 1860

Mon cher Paul,

Je ne sais, j’ai de mauvais pressentiments sur voyage, j’entends sur les dates plus ou moins prochaine ton arrivée. T’avoir auprès de moi, babiller tous à comme autrefois, la pipe aux dents et le verre à la main paraît une chose tellement merveilleuse, tellement impossible, qu’il est des moments où je me demande si je m’abuse pas, et si ce beau rêve doit bien se réaliser […]

J’ignore de quel côté soufflera l’ouragan, mais je sens comme une tempête sur ma tête.

Tu as combattu deux ans pour en arriver au point où tu en es ; il me semble qu’après tant d’efforts la victoire ne peut te rester complète sans quelques nouveaux combats. Ainsi voici le sieur Gibert qui tâte tes intentions, qui te conseille de rester à Aix ; maître qui voit sans doute avec regret un élève lui échapper. D’autre part, ton père parle de s’informer, de consulter le susdit Gibert 1, conciliabule d’où résulterait inévitablement le renvoi de ton voyage au mois d’août. Tout cela me donne des frissons, je tremble de recevoir une lettre de ta part où, avec maintes doléances, tu m’annonces un changement de date. Je suis tellement habitué à considérer la dernière semaine de mars comme la fin de mon ennui, qu’il me serait très pénible, n’ayant fait provision de patience que jusque-là, de me trouver seul à cette époque […]

Tu me fais une question singulière. Certainement qu’ici, comme partout ailleurs, on peut travailler, la volonté y étant. Paris t’offre, en outre, un avantage que tu ne saurais trouver autre part, celui des musées où tu peux étudier d’après les maîtres, depuis onze heures jusqu’à quatre heures. Voici comment tu pourras diviser ton temps. De six à onze tu iras dans un atelier peindre d’après le modèle vivant ; tu déjeuneras, puis, de midi à quatre, tu copieras, soit au Louvre, soit au Luxembourg 2 le chef-d’œuvre qui te plaira. Ce qui fera neuf heures de travail ; je crois que cela suffit et que tu ne peux tarder, avec un tel régime, de bien faire. Tu vois qu’il nous restera toute la soirée de libre et que nous pourrons l’employer comme bon nous semblera, et sans porter aucun préjudice à nos études. Puis, le dimanche, nous prendrons notre volée et nous irons à quelques lieues de Paris ; les sites sont charmants et, si le cœur t’en dit, tu jetteras sur un bout de toile les arbres sous lesquels nous aurons déjeuné. Je fais chaque jour des rêves charmants que je veux réaliser lorsque tu seras ici : le travail poétique, tel que nous l’aimons. Je suis paresseux pour les travaux de brute, pour les occupations qui n’occupent que le corps et étouffent l’intelligence. Mais l’art, qui occupe l’âme, me ravit, et c’est souvent lorsque je suis couché nonchalamment que je travaille le plus. Il y a une foule de gens qui ne comprennent pas cela, et ce n’est pas moi qui me chargerait de leur faire comprendre. — D’ailleurs, nous ne sommes plus gamins, il nous faut songer à l’avenir. Travaillons, travaillons : c’est l’unique moyen d’arriver.

Quant à la question pécuniaire, il est un fait que 125 francs par mois ne te permettront pas un grand luxe. Je veux te faire le calcul de ce que tu pourras dépenser. Une chambre de 20 francs par mois ; un déjeuner de 18 sous et un dîner de 22 sous, ce qui fait 2 francs par jour, ou 60 francs par mois ; en ajoutant les 20 francs de chambre, soit 80 francs par mois. Tu as ensuite ton atelier à payer ; celui de Suisse 3, un des moins chers, est, je crois, de 10 francs ; de plus, je mets 10 francs de toiles, pinceaux, couleurs ; cela fait 100 francs. Il te restera donc 25 francs pour ton blanchissage, la lumière, les mille petits besoins qui se présentent, ton tabac, tes menus plaisirs : tu vois que tu auras juste pour te suffire, et je t’assure que je n’exagère rien, qui je diminue plutôt. D’ailleurs, ce sera là une très bonne école pour toi ; tu apprendras ce que vaut l’argent et comme quoi un homme d’esprit doit toujours se tirer d’affaire. Je le répète, pour ne pas te décourager, tu peux suffire. — Je te conseille de faire à ton père le calcul ci-dessus ; peut-être la triste réalité des chiffres lui fera-t-elle un peu plus délier sa bourse. — D’autre part, tu pourras te créer ici quelques ressources par toi-même. Les études faites dans les ateliers, surtout les copies prises au Louvre 4 se vendent très bien ; et quand tu n’en ferais qu’une par mois, cela grossirait gentiment la somme pour les menus plaisirs. Le tout est de trouver un marchand, ce qui n’est qu’une question de recherche. — Viens hardiment, une fois le pain et le vin assurés, on peut, sans péril, se livrer aux arts.

[…] En tout cas, je compte que tu m’écriras la veille de ton départ, le jour et l’heure de ton arrivée. J’irai t’attendre à la gare et t’emmènerai sur-le-champ déjeuner en ma docte compagnie. — Je t’écrirai d’ici là. — Baille m’a écrit. Si tu le vois avant de partir, fais-lui promettre de venir nous retrouver au mois de septembre. »

1. Gibert, professeur de dessin à l’École d’art d’Aix, consulté par le père de Cezanne et ne voulant pas perdre un élève, s’était prononcé contre le départ de Paul. Le voyage à Paris fut donc définitivement ajourné jusqu’au moment où Cezanne aurait terminé ses études. Voir la lettre de Zola à Cezanne du 3 mars 1860.

2. Au musée du Luxembourg, qui n’existe plus, se trouvaient alors les œuvres des artistes contemporains qui n’entraient au Louvre qu’un certain temps après leur mort (à moins qu’elles ne fussent transférées dans des musées de province).

3. La prétendue « Académie » Suisse était une école libre, quai Orfèvres, dirigée par un ancien modèle nommé Suisse. Les artistes pouvaient y travailler pour un prix modique d’après des modèles et sans que leurs études soient corrigées. Cette « Académie » n’attirait pas seulement les débutants ; beaucoup de peintres y venaient pour profiter d’une occasion peu coûteuse de peindre ou dessiner des nus.

4. Selon les archives du Louvre, ce n’est qu’au début 1868 que Cezanne a demandé une carte d’étudiant l’autorisant à des visites gratuites. Il est possible que l’artiste ait tant tardé à faire cette demande parce qu’il ne travaillait sous aucun maître reconnu. Dans sa requête, Cezanne se désignera comme élève d’un certain Chesneau. La carte lui sera accordée le 13 février 1868, sous le n° 278.

17 mars

Lettre de Zola à Baille.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 86 édition les Cahiers rouges

« Paris, 17 mars 1860.

[…] Si, las de ma solitude, j’appelle la Muse, cette douce consolatrice, la Muse ne me répond plus […] La Muse m’a quitté pour un temps, ce n’est plus que moi qui versifie et je déchire de dégoût tous les vers que je fais […]

Si les derniers mois qui viennent de s’écouler, pleins de trouble et de désillusions, m’ont été nuisibles, ils ne sauraient avoir étouffé en moi toute poésie. Je la sens qui y tressaillit ; il ne faut qu’un beau jour, qu’un événement heureux pour quelle s’épanouisse de nouveau. Je compte beaucoup sur la venue de Cezanne.

J’ai reçu dernièrement une lettre de Cezanne, dans laquelle il me dit que sa petite sœur est malade et qu’il ne compte guère arriver à Paris que vers les premiers jours du mois prochain. Tu pourras donc le voir encore pendant tes vacances de Pâques. Buvez une dernière fois un bon coup, fumez une bonne pipe, et jure-lui de venir nous retrouver au mois de septembre prochain. Nous pourrons alors former une pléiade, aux rares et pâles étoiles, il est vrai, mais brillante à force d’union. Comme le dit notre vieux ; il n’y aura pas de rêves, pas de philosophie comparables aux nôtres… »

1. Ce « vieux » est Paul Cezanne.

25 mars

Lettre de Zola à Cezanne. Il lui a envoyé des gravures. Il lui parle longuement de son admiration pour Ary Scheffer. « C’est pour toi, que je dis cela, monsieur mon ami, monsieur le grand peintre futur. C’est pour te dire que l’art est un, que spiritualiste, réaliste ne sont que des mots, que la poésie est une grande chose et que hors de la poésie il n’y a pas de salut. »

Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, p. 139-142.

Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 139-142.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 70-72. p. 87 édition les Cahiers rouges :« [Paris] 25 mars 1860

Mon cher ami,

Nous parlons souvent poésie dans nos lettres, mais les mots sculpture et peinture ne s’y montrent que rarement, pour ne pas dire jamais. C’est un grave oubli, presque un crime ; et je veux tâcher de le réparer aujourd’hui.

On vient de débarrasser de ses toiles la fontaine de Jean Goujon [la fontaine des Innocents], que l’on était en train de réparer. Elle est située sur l’emplacement qui s’appelait jadis la cour des Miracles, et entourée d’un délicieux petit jardin — ce qui, entre parenthèses, montre la versatilité des choses terrestres. Cette fontaine genre Renaissance affecte une forme carrée ; elle est surmontée d’un dôme et percée de quatre ouvertures à plein cintre, une pour chaque face. De chaque côté de ces ouvertures se trouve un bas-relief fort étroit et fort long, ce qui fait deux bas-reliefs par face, soit huit pour tout le monument. Chacun d’eux représente une naïade, ainsi que l’indique une plaque de marbre noir portant ces mots : Fontinx nymphus. Et je t’assure que ce sont de charmantes déesses, gracieuses, souriantes, tout comme j’en désirerais pour m’égayer dans mes moments d’ennui. D’ailleurs, tu connais le genre de Jean Goujon : tu dois te rappeler ces deux baigneuses qui sont dues à son ciseau et que je dessinais si maladroitement un jour chez Villevieille. De plus, au-dessus des pleins cintres sont encore des bas-reliefs, de petits Amours tenant des banderoles. Même grâce, même finesse de lignes, même charme dans l’ensemble. Enfin, l’eau tombe en nappe de bassin en bassin. — Je te parle de cette fontaine, parce que je me suis oublié une grande heure à la contempler ; qui plus est je me dérange souvent de ma route pour aller lui jeter un regard d’amour. C’est que je ne puis l’exprimer, dans ma froide description, toute son élégance, toute sa gracieuse simplicité ! Aussi une de nos premières courses, lorsque tu viendras ici, sera d’aller voir l’objet de mon admiration.

L’autre jour, en me promenant sur les quais, j’ai découvert des gravures de Rembrandt fort risquées. Comme dit Rabelais, j’y vis derrière je ne sais quel buisson, je ne sais quels gens, faisant je ne sais quoi, et, je ne sais comment, aiguisant je ne sais quels ferrements, qu’ils avaient je ne sais où, et je ne sais en quelle manière. — Les extrêmes se touchent ; tout à côté étaient suspendues des gravures d’après Ary Scheffer : Françoise de Rimini, la Beatrix du Dante, etc.

Je ne sais si tu connais Ary Scheffer, ce peintre de génie mort l’année dernière : à Paris, ce serait un crime de répondre non, mais en province, ce n’est qu’une grosse ignorance. Scheffer était un amant passionné de l’idéal. Tous ses types sont purs, aériens, presque diaphanes. Il était poète dans toute l’acception du mot, ne peignant presque pas le réel, abordant les sujets les plus sublimes, les plus délirants. Veux-tu rien de plus poétique, d’une poésie étrange et navrante, que sa Françoise de Rimini ? Tu connais l’épisode de la Divine Comédie : Françoise et son amant Paolo sont punis de leur luxure en Enfer par un vent terrible qui toujours les emporte, enlacés, qui toujours les fait tournoyer dans l’espace sombre. Quel magnifique sujet ! mais aussi quel écueil ! comment rendre cet embrassement suprême ? ces deux âmes qui restent même unies pour souffrir les peines éternelles ! quelle expression donner à ces physionomies où la douleur n’a pas effacé l’amour ? Tâche de te procurer la gravure et tu verras que le peintre est sorti victorieux de la lutte ; je renonce à te la décrire, j’y perdrais du papier sans seulement t’en donner une idée.

Scheffer, le spiritualiste, me fait penser aux réalistes. Je n’ai jamais bien compris ces messieurs. Je prends le sujet le plus réaliste du monde, une cour de ferme. Du fumier, des canards barbotant dans un ruisseau, un figuier à droite, etc., etc. Voilà bien un tableau qui semble dénué de toute poésie. Mais qu’il vienne un rayon de soleil qui fasse scintiller la paille jaune d’or, miroiter les flaques d’eau, qui glisse dans les feuilles de l’arbre, s’y brise, en ressorte en gerbes de lumière ; que, de plus, on fasse passer dans le fond une leste fillette, une de ces paysannes de Greuze, jetant du grain à tout son petit monde de volailles : dès ce moment, ce tableau n’aura-t-il pas, lui aussi, sa poésie ; ne s’arrêtera-t-on pas charmé, pensant à cette ferme où l’on a bu de si bon lait, un jour que la chaleur était accablante ? Que voulez-vous donc dire avec ce mot de réaliste ? Vous vous vantez de ne peindre que des sujets dénués de poésie ! Mais chaque chose a la sienne, le fumier comme les fleurs. Serait-ce parce que vous prétendez imiter la nature servilement ? mais alors, puisque vous criez tant après la poésie, c’est dire que la nature est prosaïque. Et vous en avez menti. — C’est pour toi, que je dis cela, monsieur mon ami, monsieur le grand peintre futur. C’est pour te dire que l’art est un, que spiritualiste, réaliste ne sont que des mots, que la poésie est une grande chose et que hors de la poésie il n’y a pas de salut.

J’ai fait un rêve, l’autre jour. — J’avais écrit un beau livre, un livre sublime que tu avais illustré de belles, de sublimes gravures. Nos deux noms en lettres d’or brillaient, unis sur le premier feuillet, et, dans cette fraternité de génie, passaient inséparables à la postérité. Ce n’est encore qu’un rêve malheureusement.

Morale et conclusion de ces quatre pages. — Tu dois contenter ton père en faisant ton droit le plus assidûment possible. Mais tu dois aussi travailler le dessin fort et ferme — unguibus et rostro [bec et ongles] — pour devenir un Jean Goujon, un Ary Scheffer, pour ne pas être un réaliste, enfin pour pouvoir illustrer certain volume qui me trotte dans le cerveau 1.

Tu me demandes la suite de la Mascarade. Je ne puis contenter ton désir, par la simple raison que, jusqu’à présent, cette suite n’existe pas. Le fragment que je t’ai envoyé fut fait en janvier, puis je ne sais ce qui me passa par la tête, j’abandonnai complètement cette pièce pour me mettre à écrire un petit proverbe en vers que je viens de terminer : quelque chose comme neuf cents alexandrins. Il est possible que je continue maintenant les faits et gestes du jeune et mélancolique Hermann ; en tous cas, dès qu’il existera une suite quelconque, je te l’expédierai.

Quant aux excuses que tu me fais, soit pour l’envoi des gravures, soit pour le prétendu ennui que tu me donnes par tes lettres, j’oserai dire que c’est du dernier mauvais goût. Tu ne penses pas ce que tu avances, et cela me console. Je ne me plains que d’une chose, c’est que tes épîtres ne soient pas plus longues, plus détaillées. Je les attends avec impatience, elles me donnent de la joie pour un jour. Et tu le sais : ainsi donc plus d’excuses. — J’aimerais mieux ne pas fumer, ne pas boire que de cesser de correspondre avec toi.

Tu m’écris ensuite que tu es bien triste : je te répondrai que je suis bien triste, bien triste. C’est le vent du siècle qui a passé sur nos têtes, nous ne devons en accuser personne, pas même nous ; la faute en est au temps dans lequel nous vivons. Puis tu ajoutes que : si je t’ai compris, tu ne te comprends pas. Je ne sais ce que tu entends par ce mot compris. Pour moi, voici ce qu’il en est : j’ai reconnu chez toi une grande bonté de cœur, une grande imagination, les deux premières qualités devant lesquelles je m’incline. Et cela suffit ; dès ce moment je t’ai compris, je t’ai jugé. Quelles que soient tes défaillances, quels que soient tes errements, tu seras toujours le même pour moi. Il n’y a que la pierre qui ne change pas, qui ne sorte pas de sa nature de pierre. Mais l’homme est tout un monde ; qui voudrait analyser les sentiments d’un seul pendant un jour, succomberait à l’œuvre. L’homme est incompréhensible, dès qu’on veut le connaître jusque dans ses plus légères pensées. Mais à moi, que m’importent tes contradictions apparentes. Je t’ai jugé bon et poète, et je le répéterai toujours : « Je t’ai compris ».

Mais foin de la tristesse ! Terminons par un éclat de rire. Nous boirons, nous fumerons, nous chanterons au mois d’août 2. La paresse est une belle chose, on n’en meurt pas plus vite. Puisque la vie est mauvaise et courte, allons nous étendre au soleil, babiller, nous moquer des sots, et attendre que la mort passe et nous emporte, tout aussi poliment que notre voisin qui a passé sa vie à l’ombre, sans parler, vivant comme un ours, afin d’amasser un peu d’or.

Je te serre la main.

Ton ami,

É. Zola. »

1. Cezanne n’a jamais illustré aucun texte de Zola.

2. Bien que Zola ne parle nulle part du fait que le voyage de Cezanne a été ajourné, la mention du mois d’août indique clairement que l’arrivée de son ami, qu’il avait attendu à Paris en avril, venait d’être reportée à plus tard. Mais le peintre était sans doute tellement découragé que Zola préférait ne pas discuter de ce voyage, et cela d’autant plus que leur réunion du mois d’août concernait les vacances d’été que Zola comptait passer à Aix. Les dernières phrases de sa lettre étaient donc destinées à réconforter Cezanne.

Zola ne sait pas encore que Cezanne va arrêter ses études de droit. S’il évoque le mois d’août, c’est peut-être parce que lui-même compte aller passer ses vacances à Aix.

16 avril

Lettre de Zola à Cezanne.

Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 207-213.

Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, p. 143-147.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 72-74 :Zola essaie de consoler Cezanne en lui exposant sa conception du travail artistique : « Dans l’artiste il y a deux hommes, le poète et l’ouvrier. On naît poète, on devient ouvrier. Et toi qui a l’étincelle, qui possède ce qui ne s’acquiert pas, tu te plains ; lorsque tu n’as pour réussir qu’à exercer tes doigts, qu’à devenir ouvrier. » Il le dissuade de continuer à copier les tableaux d’un maître aixois que Cezanne admire, peut-être J.-F. Villevieille.

Brouille passagère avec Jean-Baptistin Baille.

« Paris, 16 avril 1860.

Mon cher Cezanne,

J’ai vu Villevieille, le lundi de Pâques. Le paresseux était mollement couché, sous le futile prétexte qu’il était malade. Malade ! vraiment oui. Jamais chanoine, jamais chantre, jamais bedeau, jamais enfant de chœur, ne fut plus gras, plus vermeil, plus joufflu, plus luisant de graisse. N’importe, il restait au lit. J’ai longtemps causé avec lui, nous avons parlé de Chaillan, de toi, etc. Je n’ai pas vu son atelier, où d’ailleurs, m’a-t-il dit, aucune toile n’était ébauchée. Je dois prochainement retourner chez lui un de ces soirs, pour prendre le thé.

Sa femme est toute mignonne, toute blanche et rose, c’est presque une enfant. Il me semble que je vivrais comme un ange avec cette petite fille. Réellement, il ne la flattait pas, quand il disait qu’elle était adorable : visage spirituel, un peu chiffonné, petite bouche, petit pied, enfin délicieuse. — Bon Dieu ! qu’ils ont tort de ne pas s’aimer toujours, de se disputer même parfois.

Je pense à notre mariage, à nous. Qui sait si le sort nous garde un bon lot. Sera-t-elle belle, sera-t-elle laide ? Sera-t-elle bonne, sera-t-elle méchante? Bonté et beauté ne vont pas toujours ensemble, hélas ! Espérons pourtant que nous aurons de la chance et dans le matériel et dans le spirituel. — Car, tout bien pesé, tout bien considéré, je crois que le bonheur est dans le mariage comme ailleurs. On dit que c’est une loterie ; je n’en crois rien. Le hasard a bon dos, et dès que l’homme fait une faute, il la met sur le dos du hasard, qui n’en peut mais. Je croirais plutôt qu’il n’y a là que de bons numéros ; quant aux mauvais, c’est l’homme qui les fait lui-même. Je m’explique : dans toute femme, il y a l’étoffe d’une bonne épouse, c’est au mari à disposer de cette étoffe le mieux possible. Tel maître, tel valet ; tel mari, telle épouse. — L’éducation de la jeune fille est si différente de celle du jeune homme, qu’à la sortie des écoles, même entre frère et sœur, il n’y a plus aucun lien, aucune parenté d’idée. Ce sera bien pire entre deux étrangers, entre deux époux. Le mari a donc une grande tâche, celle de la nouvelle éducation de la femme ; ce n’est pas tout de coucher ensemble pour être mariés, il faut encore penser de même : sinon, les époux ne peuvent manquer tôt ou tard de faire mauvais ménage. — Voilà pourquoi l’éducation des filles me paraît si imparfaite. Elles arrivent dans le monde ignorantes, bien plus, ne sachant que des choses qu’il leur faut oublier. — Je patauge d’une belle manière, je crois.

Ma nouvelle vie est assez monotone. Je vais à neuf heures au bureau, j’enregistre jusqu’à quatre heures des déclarations de douanes, je transcris la correspondance, etc., etc. ; ou mieux, je lis mon journal, je bâille, je me promène de long en large, etc., etc. Triste en vérité. Mais dès que je sors, je me secoue comme un oiseau mouillé, j’allume ma bouffarde, je respire, je vis. Je roule dans ma tête de longs poèmes, de longs drames, de longs romans ; j’attends l’été pour donner carrière à ma verve. Vertu Dieu ! je veux publier un livre de poésies et te le dédier 1.

Vois l’utilité de la transition. Je puis te remercier de ton envoi littéraire : — Un Trésor de belle-mère — sans commettre des phrases heurtées. Tout le monde doit avoir un avis et je vais te dire le mien sur cette comédie. Tu l’as sans doute vu jouer, tu l’as peut-être lue. Dans le premier cas, la mise en scène, la lumière, le jeu des acteurs, peuvent t’avoir égaré ; mais dans le second, je crois que tu as été de mon avis : que tu as trouvé cette pièce fort médiocre. Comme comédie, elle ne vaut rien ; pas de caractère soutenu, pas même de caractère dessiné. Comme vers, j’en dirais presque autant ; à part quelques alexandrins assez comiques, le reste ressemble à de la prose endimanchée. — Un auteur, quelque révolutionnaire qu’il soit, a toujours un but. M. Muscadel ne semble pas en avoir ; il n’y a pas d’exposition, pas de nœud, pas de dénouement ; ce sont des vers, puis des vers. Le public qui a applaudi cette bluette serait bien embarrassé pour en raconter le fond, car il n’y en a pas. Je le répète, les scènes se suivent sans avoir aucun lien entre elles, rien n’est observé, rien n’est amené à temps. On ne sait pas pourquoi la belle-mère est méchante, on ne sait pas pourquoi elle devient bonne. Les deux époux n’ont qu’une scène, où ils font de l’esprit assez plat. Ces deux rôles développés auraient sans doute eu du bon, mais tels qu’ils sont, ce sont de pâles ébauches. Quant à Valentin, l’âme de la pièce, celui qui a dû la faire réussir, son rôle est le rôle de tous les valets de vaudeville. Rien ne le lie avec les autres personnages, il ne sert pas à l’intrigue, intrigue qui, d’ailleurs, n’existe pas. Quant à la lettre qu’il écrit à sa maîtresse, c’est une ficelle qui n’en est pas même une, puisqu’elle n’amène rien. — Je ne nie pas le mérite de l’auteur, je nie le mérite de sa pièce, je proteste contre les comptes rendus que j’ai lus dans les journaux. Ce n’est pas un bon service à rendre à M. Muscadel, que de lui donner sans raison de l’encensoir par la figure. Et pour mon compte, si j’avais été rédacteur, je lui aurais dit : « Vous avez sans doute du talent, travaillez donc pour nous faire une comédie meilleure que celle que vous venez de nous donner ». — Voilà bien du bavardage à propos d’un étranger ; mais la littérature a toujours une petite pince dans mes missives et j’ai cru bien faire en te donnant franchement mon avis sur une pièce que tu as sans doute jugée toi-même. Je serais heureux que nos deux jugements se rencontrent. Je n’en veux nullement à M. Muscadel, que je ne connais pas ; ce n’est pas non plus une basse jalousie qui me conduit. J’ai lu la pièce avec la bonne volonté de la trouver excellente et je me contente de traduire le moins impoliment possible l’impression qu’elle m’a produite.

Je me trompe en disant que l’auteur n’avait pas de but. J’ai cru lui en découvrir un ; celui de peindre cette espèce de jalousie qu’éprouve une mère contre la femme qu’aime son fils. Elle croit que cette femme la vole, que l’amour doit lui appartenir tout entier, à elle qui l’a nourri, qui l’aime tant. On pourrait faire une charmante comédie avec cette donnée. Mais combien M. Muscadel a traité cela lourdement, si lourdement, que l’on se demande si le but de l’auteur était bien de peindre cet amour maternel luttant contre l’amour.

J’ai reçu ta lettre. — Tu as raison de ne pas trop te plaindre du sort : car, après tout, comme tu le dis. Avec deux amours au cœur, celui de la femme et celui du beau, on aurait grand tort de se désespérer. Le temps passe vite, même dans la solitude, lorsque vous peuplez cette solitude de fantômes chéris ; et qu’est-ce être malheureux, sinon être seul. Ce n’est pas, il est vrai, le seul fléau qui sévit sur l’humaine race, mais de là, du manque de toute affection, découlent tous nos malheurs. Aussi, moi l’isolé, moi le dédaigné, je me cramponne à ton amitié en désespéré. Lorsque mon œil interroge l’horizon, il ne voit que brouillard, que vagues nuées, mais au moins il aperçoit encore ta figure dans un rayon de soleil. Et cela me console. Mon pauvre ami. Si jamais mes pensées, mes actions te déplaisaient, dis-le moi franchement : je pourrais me défendre auprès de toi, raffermir ton amitié chancelante.

Mais que dis-je là : ne sommes-nous pas maintenant liés, n’avons-nous pas même pensée ? Notre amitié est bien solide encore : et ne prends ce que je viens de te dire que comme craintes exagérées d’un danger imaginaire.

Tu m’envoies quelques vers où respire une sombre tristesse. La rapidité de la vie, la brièveté de la jeunesse, et la mort, là-bas, à l’horizon : voilà ce qui nous ferait trembler si l’on y pensait quelques minutes. Mais n’est-ce pas un tableau plus sombre encore, lorsque dans le cours si précipité d’une existence, la jeunesse, ce printemps de la vie, manque entièrement, lorsqu’à l’âge de vingt ans, on n’a pas encore éprouvé le bonheur, qu’on voit avancer l’âge à grands pas et qu’on n’a pas même, pour égayer ces rudes jours d’hiver, les souvenirs des beaux jours. — Et voilà ce qui m’attend.

Tu me dis encore que quelquefois tu n’as pas le courage de m’écrire. Ne sois pas égoïste : tes joies comme tes douleurs m’appartiennent. Quand tu seras gai, égaye-moi ; quand tu seras triste, assombris mon ciel sans crainte : une larme est quelquefois plus douce qu’un sourire. D’ailleurs, écris-moi tes pensées au jour le jour ; dès qu’une nouvelle sensation naîtra dans ton âme, mets-la sur le papier. Puis, quand il y en aura quatre pages, expédie-les-moi.

Une autre phrase de ta lettre m’a aussi douloureusement impressionné. C’est celle-ci : « la peinture que j’aime, quoique je ne réussisse pas, etc., etc. » Toi ! ne pas réussir, je crois que tu te trompes sur toi-même. Je te l’ai déjà dit pourtant : dans l’artiste il y a deux hommes, le poète et l’ouvrier. On naît poète, on devient ouvrier. Et toi qui as l’étincelle, qui possèdes ce qui ne s’acquiert pas, tu te plains ; lorsque tu n’as pour réussir qu’à exercer tes doigts, qu’à devenir ouvrier. Je ne quitterai pas ce sujet sans ajouter deux mots. Je te mettais dernièrement en garde contre le réalisme ; aujourd’hui je veux te montrer un autre écueil, le commerce. Les réalistes font encore de l’art — à leur manière, — ils travaillent consciencieusement. Mais les commerçants, ceux qui peignent le matin pour le pain du soir, ceux-là rampent misérablement. Je te dis ceci non sans raison : tu vas travailler chez X***, tu copies ses tableaux, tu l’admires peut-être 2. Je crains pour toi ce chemin où tu t’engages, d’autant plus que celui que tu tâches peut-être d’imiter a de grandes qualités, qu’il emploie misérablement, mais qui ne font pas moins paraître ses tableaux meilleurs qu’ils ne sont. C’est joli, c’est frais, c’est bien brossé ; mais tout cela n’est qu’un tour de métier, et tu aurais tort de t’y arrêter. L’art est plus sublime que cela ; l’art ne s’arrête pas aux plis d’une étoffe, aux teintes rosées d’une vierge. Vois Rembrandt ; avec un rayon de lumière, tous ses personnages, même les plus laids, deviennent poétiques. Aussi, je te le répète, X*** est un bon maître pour t’apprendre le métier ; mais je doute que tu puisses apprendre autre chose dans ses tableaux. — Étant riche, tu songes sans doute à faire de l’art et non du commerce. Si je parlais à Chaillan, je lui dirais tout le contraire de ce que je viens de te dire. — Défie-toi donc d’une admiration exagérée pour ton compatriote ; mets tes rêves, ces beaux rêves dorés, sur tes toiles, et tâche d’y faire passer cet amour idéal que tu portes eu toi. — Surtout, et c’est là le gouffre, n’admire pas un tableau parce qu’il a été vite fait ; en un mot, et pour conclusion, n’admire pas et n’imite pas un peintre de commerce. — Je reviendrai sur ce sujet. — Je heurte peut-être bien quelques-unes de tes idées. Dis-le-moi franchement pour ne pas garder contre moi une rancune cachée, et par là même augmentant chaque jour. — Mes respects à tes parents.

Je te serre la main.

Ton ami,

É. Zola.

J’ai changé de demeure ; adresse tes lettres rue Saint-Victor, n° 35. »

1. Zola n’a pas publié de volume de poésies, mais son premier roman, La Confession de Claude, paru en 1865, sera dédié : « A mes amis P. Cezanne et J.-B. Baille. » Un an plus tard, Zola réunira ses premières critiques d’art, signées du nom de « Claude », dans une plaquette dédiée à Cezanne ; voir plus loin sa lettre-dédicace du 20 mai 1866.

2. On ne sait pas à quel peintre aixois il est fait allusion ici. Peut-être s’agit-il de J.-F. Villevieille dans l’atelier duquel Cezanne aurait travaillé.

26 avril

Lettre de Zola à Cezanne. En post-scriptum, il mentionne qu’il vient de recevoir à l’instant une lettre de lui qui suggère qu’il semble que son père « s’humanise » à propos de la situation de son fils : « Elle fait naître en moi une bien douce espérance. Ton père s’humanise ; sois ferme, sans être irrespectueux. Pense que c’est ton avenir qui se décide et que tout ton bonheur en dépend. »

Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 213-219.

Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 16, p. 148-152.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 74-75 :« [Paris] 26 avril 1860, 7 heures du matin

Mon bon vieux,

Je ne cesserai de te répéter : ne crois pas que je sois devenu pédant. Chaque fois que je suis sur le point de te donner un conseil, j’hésite, je me demande si c’est bien là mon rôle, si tu ne te fatigueras pas de m’entendre toujours te crier : fais ceci, fais cela. J’ai peur que tu ne m’en veuilles, que mes pensées soient en contradiction avec les tiennes, partant que notre amitié en souffre. Que te dirai-je ? je suis sans doute bien fou de penser ainsi au mal ; mais je crains tant le plus léger nuage entre nous. Dis-moi, dis-moi sans cesse que tu reçois mes avis comme ceux d’un ami ; que tu ne te fâches pas contre moi lorsqu’ils sont en désaccord avec ta manière de voir ; que je n’en suis pas moins le joyeux, le rêveur, celui qui s’étend si volontiers sur l’herbe auprès de toi, la pipe à la bouche et le verre à la main. — L’amitié seule dicte mes paroles ; je vis mieux avec toi en me mêlant un peu de tes affaires ; je cause, je remplis mes lettres, je bâtis des châteaux en Espagne. Mais, pour Dieu ! ne crois pas que je veuille te tracer une ligne de conduite ; prends seulement, dans mes paroles, ce qui te conviendra, ce que tu trouveras bon, et ris du reste, sans seulement prendre la peine de le discuter.

Et maintenant j’aborde plus hardiment le sujet peinture.

Lorsque je vois un tableau, moi qui sais tout au plus distinguer le blanc du noir, il est évident que je ne puis me permettre de juger des coups de pinceau. Je me borne à dire si le sujet me plaît, si l’ensemble me fait rêver à quelque bonne et grande chose, si l’amour du beau respire dans la composition. En un mot, sans m’occuper du métier, je parle sur l’art, sur la pensée qui a présidé à l’œuvre. Et je pense agir sagement ; rien ne me fait plus pitié que ces exclamations des soi-disant amateurs qui, ayant retenu quelques termes techniques dans les ateliers, viennent les débiter avec aplomb et comme des perroquets. Toi, au contraire, toi qui as compris combien il est difficile de placer selon sa fantaisie des couleurs sur une toile, je comprends qu’à la vue d’un tableau tu t’occupes beaucoup du métier, que tu t’extasies sur tel ou tel coup de pinceau, sur une couleur obtenue, etc., etc. Cela est naturel ; l’idée, l’étincelle est en toi, tu cherches la forme que tu n’as pas, et tu l’admires de bonne foi partout où tu la rencontres. Mais prends garde ; cette forme n’est pas tout, et, quelle que soit ton excuse, tu dois mettre l’idée avant elle. Je m’explique : un tableau ne doit pas être seulement pour toi des couleurs broyées, placées sur une toile ; il ne te faut pas chercher constamment par quel procédé mécanique l’effet a été obtenu, quelle couleur a été employée ; mais voir l’ensemble, te demander si l’œuvre est bien ce qu’elle doit être, si l’artiste est réellement un artiste. Il y a si peu de différence, aux yeux du vulgaire, entre une croûte et un chef-d’œuvre. Des deux côtés, c’est du blanc, du rouge, etc., des coups de brosse, une toile, un cadre. La différence n’est que dans ce quelque chose qui n’a pas de nom, et que la pensée, que le goût seul révèle. C’est ce quelque chose, ce sentiment artistique du peut-être, qu’il faut surtout découvrir et admirer. Puis, tu pourras chercher à connaître sa manière de procéder, tu pourras faire du métier. Mais, je le répète, qu’avant de descendre à fouiller ainsi le matériel, ces couleurs puantes, cette toile grossière, qu’avant tout tu te laisses emporter au ciel, par la sublime harmonie, par la grande pensée qui s’épand du chef-d’œuvre, et l’entoure comme d’une auréole divine. — Loin de moi la pensée de mépriser la forme. Ce serait sottise ; car sans la forme on peut être grand peintre pour soi, mais non pour les autres. C’est elle qui fixe l’idée, et plus l’idée est grande, plus la forme doit être grande aussi. C’est par elle que le peintre est compris, apprécié ; et cette appréciation n’est favorable qu’autant que la forme est excellente. Je me servirai d’une comparaison ; si je voulais converser avec un Allemand, je ferais venir un interprète ; mais si je n’ai pas d’Allemand avec qui parler, je n’ai que faire d’un interprète. L’interprète est la forme, l’Allemand la pensée : sans la forme je ne comprendrai jamais la pensée, mais je n’ai que faire de la forme si la pensée n’existe pas. C’est te dire que le métier est tout et n’est rien ; qu’il faut absolument le savoir, mais qu’il ne faut pas perdre de vue que le sentiment artistique est aussi essentiel. En un mot, ce sont deux éléments qui s’annulent séparés, et qui réunis font un tout grandiose.

D’ailleurs, je ne parle pas pour toi : si tu as du bon, comme je le crois fermement, tu n’as pas à établir ces distinctions que je viens de faire un peu puérilement. Chaque génie naît avec sa pensée et avec sa forme originale ; ce sont choses qui ne peuvent se séparer sans entraîner une complète nullité, du moins apparente, chez l’homme. Cela se remarque surtout lorsque c’est la pensée qui règne seule ; le pauvre grand homme est rangé alors dans le rang des incompris ; son âme a beau rêver, elle ne peut se communiquer aux autres, il est ridicule et malheureux. Lorsque la forme seule existe, l’homme qui la possède sans posséder l’idée, réussit parfois et alors son exemple devient extrêmement dangereux. J’arrive enfin à la peinture de commerce, dont j’avais promis de te reparler ; tout ce qui précède n’est qu’un long préambule et c’est ceci que je voulais te dire. Le peintre de commerce exclut l’idée, il fait trop vite pour faire quelque chose de bon comme art. C’est un métier, un moyen de donner du pain à ses enfants ; rien de mieux. Mais c’est que ce diable de peintre, s’il n’a pas l’idée, a le plus souvent la forme pour lui ; et, dès lors, son tableau est un véritable piège pour les commerçants. On est forcé d’avouer que c’est joli, et si l’on ne va pas plus loin, voilà qu’on se met à admirer une œuvre indigne, l’imiter peut-être. Je sais bien que ce ne sont que les imbéciles qui se laissent prendre ; mais m’en voudras-tu si je me suis effrayé, même à tort, et si je t’ai dit en ami : « Prends garde ! songe à l’art, à l’art sublime ; ne considère pas que la forme, parce que la forme seule, c’est la peinture de commerce ; considère l’idée, fais de beaux rêves ; la forme viendra avec le travail et tout ce que tu feras sera beau, sera grand ». Voilà ce que je t’ai dit, voilà ce que je te répéterai toujours.

Si tu n’es pas content, tu n’es pas raisonnable. Voilà cinq pages, les plus sérieuses que j’aie écrites de ma vie. — Au moins, souviens-toi de nos engagements ; si je blessais ta manière de voir, ne fais pas attention à mon bavardage.

Chaillan a passé, dimanche dernier, la journée entière avec moi ; nous avons déjeuné, soupé ensemble, causant de toi, fumant nos bouffardes. C’est un excellent garçon ; mais quelle simplicité, bon Dieu ! quelle ignorance du monde ! Qu’il réussisse, cela me semble peu probable ; il ne sera cependant jamais malheureux, et c’est en quelque sorte ce qui me console de le voir rêver ainsi tout éveillé. Son caractère n’est plus jeune ; je le soupçonne même d’être un peu avare. Avec ces deux défauts, qui dans le cas présent sont des qualités, il ne peut mourir de faim, ni se faire trop de bile. Il se retirera toujours à temps dans son village, ou bien se contentera des portraits médiocres qu’il vendra le plus cher possible.

— Il est, me disait-il, dans une maison où logent douze fillettes ; et cela l’ennuie, car elles font un tapage à faire crouler les murs. Il va changer de demeure. L’innocent !

Chaque jour il se rend chez le père Suisse, depuis le matin 6 heures jusqu’à 11 heures. Puis, l’après-midi, il va au Louvre. Réellement il a du toupet. — Ah ! si tu étais ici, la belle vie ! Mais à quoi bon cette exclamation ? à nous donner des regrets superflus.

— Je ne t’en dirai pas plus long sur Chaillan : il doit t’écrire lui-même sous peu. — Je n’ai pas encore revu Villevieille ; je pense aller lui rendre bientôt visite.

Quant à moi, ma vie est toujours monotone. Lorsque, courbé sur mon pupitre, écrivant sans savoir ce que j’écris, je dors tout éveillé, comme abruti, soudain parfois un frais souvenir passe dans mon esprit, une de nos joyeuses parties, un des sites que nous affectionnions, et mon cœur se serre affreusement. Je lève la tête, et je vois la triste réalité ; la chambre poudreuse, encombrée de vieilles paperasses, peuplée par un monde de commis stupides pour la plupart ; j’entends le monotone grincement des plumes, des mots stridents, des termes bizarres pour moi ; et là, sur la vitre, comme pour me railler, les rayons de soleil viennent se jouer et m’annoncer qu’au dehors la nature est en fête, que les oiseaux ont des chants mélodieux, les fleurs des parfums enivrants. Je me renverse sur ma chaise, je ferme les yeux, et pour un instant je vous vois passer, vous, mes amis ; je les vois, elles aussi, ces femmes que j’aimais sans le savoir. Puis tout s’évanouit, la réalité revient plus terrible, je reprends ma plume et je me sens des envies de pleurer. — Oh ! la liberté, la liberté ! la vie contemplative de l’Orient ! la douce et poétique paresse ! mon beau rêve ! qu’êtes-vous devenus ?

J’ai fait cette lettre, currente calamo, sans me reposer, sans moucher ma chandelle. Il est bientôt minuit et je vais me mettre au lit. Je me sentais exalté ce soir, pardonne-moi donc si ma lettre est folle, privée de ce peu de raison que je possède.

Je n’ai pas pu attendre une lettre de toi pour t’écrire de nouveau et quoique je n’aie rien à te dire, il m’a pris une telle rage de noircir du papier, que j’ai cédé à la tentation.

Je te serre la main.

Ton ami.

Émile Zola.

Mes respects à tes parents.

Je reçois ta lettre à l’instant. — Elle fait naître en moi une bien douce espérance. Ton père s’humanise ; sois ferme, sans être irrespectueux. Pense que c’est ton avenir qui se décide et que tout ton bonheur en dépend. — Ce que tu dis sur la peinture devient inutile, du moment que tu reconnais toi-même les défauts de X***.

Je répondrai à ta lettre sous peu. »

2 mai

Lettre de Zola à Baille. Cezanne a reconnu auprès de lui qu’il a eu tort de mal recevoir Baille venu le rencontrer au Jas de Bouffan.

Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 40.

Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 17, p. 157.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 76 :« Paris, 2 mai 1860.

[…] Cezanne me parle de toi. Il confesse son tort 1 et m’assure qu’il va changer de caractère. Puisqu’il a entamé ce chapitre, je compte lui dire mon avis sur sa manière d’agir 2 ; je n’aurais pas commencé, mais je crois qu’il est inutile à présent d’attendre le mois d’août pour tenter votre rapprochement. »

1. Baille, qui menait ses études à Marseille, se plaignait d’avoir été très froidement reçu par Cezanne lors d’une visite au Jas de Bouffan.

2. Lorsque Zola comptait venir à Aix.

5 mai

Lettre de Zola à Cezanne. Il lui fait part à Cezanne de son « espoir lointain de réunion », ce qui indique que Cezanne n’a pas encore abandonné ses études de droit : « Quand j’aurai fini mon droit, peut-être, me dis-tu, serai-je libre de faire ce que bon me semblera ».

Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 219-226.

Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 18, p. 159-162.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 76-78 :« Paris, 5 mai 1860.

Mon bon vieux,

Je suis seul dans ma chambre, un peu indisposé. J’ai fait l’école buissonnière pour aujourd’hui et je ne crois pouvoir mieux employer le temps passé loin de mon bureau, qu’en causant avec toi. Je vais donc répondre à tes deux dernières lettres.

Comme tu le présumes fort bien, je ne m’amuse nullement aux Docks. Voici un mois que je suis dans cette infâme boutique et j’en ai, par Dieu ! plein le dos, les jambes et tous les autres membres. — Je ne demande qu’une grotte dans le flanc d’un rocher, sur une haute montagne. Je vivrai là vêtu d’un froc s’il le faut, en ermite, ne me souciant ni du monde, ni de ses jugements. — Ne crois pas que ce soit là le vain désir d’un poète ; je pense sérieusement et, si je n’avais pas une mère, il y a longtemps que j’aurais tâché de mettre mon idée à exécution. — Quoi qu’il en soit je trouve mon bureau puant et je vais bientôt déguerpir de cette immonde écurie. Ce qui m’arrête, c’est que, sorti de là, je me trouverai de nouveau à la charge de ma famille ; je cherche une combinaison qui me permette de manger et de rester libre, combinaison, hélas ! que je ne trouve pas, que je ne trouverai jamais. Tu ne peux te douter de la souffrance que j’éprouve quand je pense à ces choses-là. C’est comme un damné labyrinthe ; j’ai beau marcher, je m’égare et toujours je reviens au même point, à penser en pleurant à l’art sublime, à la liberté, à toutes ces célestes choses dont l’amour ne veut pas mourir en moi, et qui se débat en désespéré, devant l’horrible réalité. — Car, te le dirai-je, si je suis malade de corps, ce n’est qu’une suite de ma maladie morale, de l’ennui, du désespoir que je ressens. Mais quittons ce triste sujet et tâchons de rire et de boire frais.

Tu me parles de Baille dans tes deux lettres. Il y a longtemps que je désire moi-même t’entretenir au sujet de ce brave garçon. ― C’est qu’il n’est pas comme nous, qu’il n’a pas le crâne fait dans le même moule ; il a bien des qualités que nous n’avons pas, bien des défauts aussi. Je ne puis pas essayer de te faire la peinture de son caractère, te dire par où il pèche, par où il l’emporte ; je ne lui donnerai pas non plus l’épithète de sage, pas plus que celle de fou ; cela n’est que relatif et dépend du point de vue d’où l’on envisage la vie. Que nous importe d’ailleurs, à nous ses amis ; ne suffit-il pas que nous l’ayons jugé bon garçon, supérieur à la foule, ou du moins plus apte à comprendre notre cœur et notre esprit ? Ne devons-nous pas le juger avec cette bienveillance que nous réclamons pour nous-mêmes, et, si quelque chose nous contrarie dans sa conduite, de quel droit irions-nous trouver mauvais ce qu’il trouve bon ? Crois-moi, nous ne savons ce que la vie nous garde ; nous sommes au début, tous trois riches d’espérance, tous trois égaux par notre jeunesse, par nos rêves. Serrons- nous la main : non pas une étreinte d’un moment, mais une étreinte qui empêche un jour de faiblir, ou qui console après la chute. — Que diable me marmotte-il là, dois-tu dire ? Mon pauvre vieux, j’ai cru m’apercevoir que le lien qui t’unissait avec Baille faiblissait, qu’un anneau de notre chaîne allait casser. Et, tremblant, je te prie de penser à nos joyeuses parties, à ce serment que nous avons fait, le verre en main, de marcher toute la vie, les bras enlacés, dans le même sentier ; de penser que Baille est mon ami, qu’il est le tien, et que si son caractère ne sympathise pas entièrement avec le nôtre, il n’en est pas moins dévoué pour nous, aimant, qu’enfin il me comprend, qu’il te comprend, qu’il est digne de nos confidences, de ton amitié. — Si tu as quelque chose à lui reprocher, dis-le moi, je tâcherai de le défendre, ou plutôt dis-lui à lui-même ce qui te contrarie en lui, — rien n’est à craindre comme les choses non avouées entre amis.

Tu te rappelles nos parties de nage, cette heureuse époque où, insoucieux de l’avenir, nous combinions un beau soir la tragédie du célèbre Pitot ; puis le grand jour ! là, sur le bord de l’eau, le soleil qui se couchait radieux, cette campagne que nous n’admirions peut-être pas alors, mais que le souvenir nous présente si calme et si riante. — On a dit — je crois que c’est Dante — que rien n’est plus pénible qu’un souvenir heureux dans les jours de malheur. Pénible, oui, mais âprement voluptueux aussi ; on pleure et on rit à la fois. — Malheureux que nous sommes ! à vingt ans nous regrettons déjà le passé ; nous tournons vers cette époque enfuie, tendant les bras, pleurant sans espoir de voir renaître ces beaux jours. Malheureux et fous ! nous gâtons notre vie comme à plaisir, toujours souhaitant de voir revivre le passé, ou implorant l’avenir à grands cris, ne sachant jamais jouir du présent. — Je te l’ai dit dans ma dernière lettre, parfois un souvenir, rapide comme un éclair, traverse ma pensée ; c’est un mot que tu m’as dit jadis, c’est une de nos parties : une montagne, un chemin, un buisson, et je regrette, et je désespère — malheureux et fou.

Dans tes deux lettres tu me donnes comme un espoir lointain de réunion. « Quand j’aurai fini mon droit, peut-être, me dis-tu, serai-je libre de faire ce que bon me semblera ; peut-être pourrai-je aller te rejoindre. » Que Dieu veuille que ce ne soit pas la joie d’un instant ; que ton père ouvre les yeux sur ton véritable intérêt. Peut-être, à ses yeux, suis-je un étourdi, un fou, même un mauvais ami de t’entretenir dans ton rêve, dans ton amour de l’idéal. Peut-être, s’il lisait mes lettres, me jugerait-il sévèrement ; mais quand bien même je devrais perdre son estime, je le dirais hautement devant lui comme je le dis à toi : « J’ai réfléchi longtemps à l’avenir, au bonheur de votre fils, et par mille raisons qu’il serait trop long de vous expliquer, je crois que vous devriez le laisser aller là où son penchant l’entraîne. »

Mon vieux, il s’agit donc d’un petit effort, d’un peu travailler. Voyons, que diable ! sommes-nous tout à fait privés de courage ? Après la nuit viendra l’aurore ; tâchons donc de la passer tant bien que mal, cette nuit, et que lorsque luira le jour tu puisses dire : « J’ai assez dormi, mon père, je me sens fort et courageux. Par pitié ! ne m’enfermez pas dans un bureau ; donnez-moi mon vol, j’étouffe, soyez bon, mon père. » — Je ferai ta commission à Chaillan.

Leclère met en doute, me dis-tu, mon voyage à Aix. Le cher homme se trompe ; je compte aller te serrer la main tout comme l’année dernière. Il est vrai, je préférerais que ce fût toi qui vins, et cela pour une foule de raisons ; mais, comme je doute encore de la bonne volonté de ton père, je me prépare à faire mes paquets. — Tu me parles vaguement d’une certaine aventure qui aurait amené des suites fâcheuses entre Leclère et De Julienne. Je juge à propos de joindre à cette lettre un mot pour ce dernier ; autant pour éclaircir l’affaire que pour désavouer toutes les mesures rigoureuses qu’on aurait pu prendre en mon nom. — Lis d’ailleurs ce mot et ne m’en veuille pas s’il rogne ta portion. — Serre la main de Leclère à mon intention et ne lui dis pas que tu m’as communiqué cette misère.

Quant à vous, mes beaux musiciens, chantez tout votre soûl ; riez, mes enfants, riez. Ma mansarde n’est certes pas belle, et cependant parfois je la regrette. Nous avons depuis une semaine un temps sublime ; je ne le croirais pas, si je ne suais pas. Mais que m’importe la pureté du ciel, à moi Parisien ; je sors si peu. Je ne vais jamais manger des anchois au bastidon, tout au plus si je vais m’installer à la porte d’un établissement dans le genre du Qu’a fait la belle eau (Oh ! Marguery !). Je ne t’ai pas décrit ma nouvelle demeure, mon voisinage : ce sera pour ma prochaine lettre.

Il y a eu soirée hier soir chez moi. J’ajoute cette feuille de papier à ma lettre pour te narrer cette rareté. Nous étions douze, ma mère, Pagès (du Tarn), Chaillan, Pajot, moi : le reste ne vaut pas l’honneur d’être nommé. Le but de cette réunion était de lire quelques vers et d’ouïr quelques chanteurs qui se trouvaient parmi nous ; ce fut tout artistique comme tu vois. On a servi, comme consommations, trois douzaines de biscuits, deux bouteilles, une de Champagne, une de malaga, puis le premier acte de la Nouvelle Phèdre, et le proverbe intitulé Perrette. On a fortement applaudi ; était-ce l’auteur à qui s’adressaient ces éloges, ou le maître de la maison qui offrait de si bon malaga ? Je livre ce problème à ta perspicacité. Pour moi, je juge incapables de m’apprécier la moitié des personnes qui m’écoutaient. Ce n’est pas orgueil, c’est simplement expérience et vérité. Ce qui m’a fait le plus plaisir, ce sont les éloges de Pajot, les bonnes grosses appréciations de Chaillan, puis les quelques admirations vraies de Pagès (du Tarn). Pardon d’avoir parlé de moi le premier ; j’ai voulu me débarrasser de ma pièce pour parler plus à l’aise de la Nouvelle Phèdre. On n’en a lu que le premier acte et ce n’est donc que d’après ce fragment que je puis en parler. — Une seule question. Qu’est-ce qui m’ennuie dans la tragédie ? C’est la tragédie elle-même ; ce sont tous ces vieux accessoires usés, les confidents, les tirades emphatiques, l’alexandrin lourd et régulier, etc., etc. Lorsque M. Pagès (du Tarn) me dit qu’il était le partisan des innovations, je crus qu’il avait aboli toutes ces vieilleries. Point du tout ; ses nouveautés se bornent à un changement de costume, l’habit noir au lieu de la toge romaine, à un changement de nom, le nom d’Abel au lieu de celui d’Hippolyte. D’autre part, il ne s’aperçoit pas d’un écueil ; voulant faire, comme il le dit, la tragédie de l’homme et non celle des rois et des héros, choisissant un sujet bourgeois, ne doit-il pas craindre de rendre plus ridicule encore l’emphase et la déclamation dans le cercle mesquin d’une famille. Thésée, Hippolyte, peuvent invoquer les dieux, ils en descendent. Mais tel ou tel marchand enrichi sera parfaitement ridicule de faire ainsi les grands bras. Est-ce à dire que ces drames qui s’agitent confusément dans l’ombre d’une maison, que ces passions terribles qui désolent une famille, ne présentent aucun intérêt, ne soient pas dignes d’être mis sur la scène. Loin de là, seulement il faut, selon moi, que le style s’accorde avec le genre, et certes, le vieux style classique, les exclamations, les périphrases sont ce qu’il y a de plus faux au monde dans la bouche d’une petite bourgeoise. — D’ailleurs, ce premier acte est rempli de beaux vers ; les situations sont copiées sur Racine, mais cela était dans le sujet même. — Si l’on me demandait mon avis sincère, je répondrais que cette tragédie est littéraire, bien versifiée, de beaucoup plus passionnée que les tragédies classiques, destinée selon moi à un succès éclatant ou à une chute complète ; mais qu’elle n’est nullement destinée à faire révolution en littérature, comme le pense son auteur, et qu’elle n’est pas le dernier mot de l’art dramatique. Je m’arrête faute de place. — Si bien que Chaillan a chanté et qu’il a été fort applaudi ; si bien qu’un monsieur qui se trouvait là nous a invités tous les deux à une soirée où doivent se trouver des acteurs de l’Odéon ; si bien qu’on a été se coucher sur les minuit. — M. Pagès (du Tarn) me demande soudain : « Voulez-vous six vers de désespoir ? — Pardieu ! lui dis-je, ce sont six verres vides. » ― Le brave homme resta bouche béante.

Je te serre la main. Ton ami,

É. Zola.

Je t’envoie trois feuilles et trois feuilles différentes. — Ceci prouve que jadis j’avais trois cahiers de papier et que je n’en ai plus maintenant. »

14 et 16 mai

Lettre de Zola à Baille.

Zola Émile, Correspondance. Lettres de Jeunesse, Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1907, 300 pages, p. 41-44.

Émile Zola, correspondance, édité sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire Henri Mitterand, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, éditions du CNRS, tome I 1858-1867, 1978, 594 pages, n° 19, p. 163-167.« Aux Docks, 14 mai, 3 heures.

Aux choses sérieuses d’abord. — Ainsi, je te l’ai dit, j’ai écrit à Cezanne au sujet de la froideur avec laquelle il t’avait reçu. Je ne puis mieux faire que de te transcrire ici, textuellement, les quelques mots qu’il m’a répondus à cet égard ; les voici :

« Tu craindrais, d’après ta dernière lettre, que notre amitié avec Baille faiblît. Oh ! non, car, morbleu, c’est un bon garçon ; mais tu sais bien qu’avec mon caractère comme ça, je ne sais trop ce que je fais, et donc si j’avais envers lui quelques torts, eh bien, qu’il me les pardonne ; mais autrement, tu sais que nous sommes très bien ensemble, mais j’approuve ce que tu me dis, car tu as raison… Donc nous sommes toujours très amis. »