26 janvier

Lettre de Marion à Morstatt.

Cezanne fréquente les concerts Pasdeloup, où il assiste à l’ouverture du Vaisseau fantôme (le 26 janvier), à l’ouverture de Tannhäuser (le 23 février) et au prélude de Lohengrin (le 19 avril).

Post-scriptum de Cezanne dans une lettre de Marion à Morstatt, 24 mai 1868

Barr Alfred, « Cezanne d’après les lettres de Marion à Morstatt 1865-1868 », Gazette des beaux-arts, 79e année, 6e période, tome xvii, 883e livraison, janvier 1937, lettre n° 27 de Marion, Mille Colonnes, à Morstatt, janvier 1868, p. 53.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 130.

Kahane Martine et Wild Nicole, Wagner et la France, Paris, éditions Herscher, 1983, p. 158.« Katz t’a envoyé la caisse, mon cher Henri, et sans l’étude… l’étude de mer que je te destinais reste ici… tu en auras une autre encore nouvelle… Et si Paul était de retour de Paris, quelque chose de lui. »

Janvier

Marion écrit à Morstatt que Cezanne est malheureux, malgré son bien-être matériel.

Barr Alfred, « Cezanne d’après les lettres de Marion à Morstatt 1865-1868 », Gazette des beaux-arts, 79e année, 6e période, tome xvii, 883e livraison, janvier 1937, lettre n° 27 de Marion, Mille Colonnes, à Morstatt, janvier 1868, p. 45, 58.

« Quelle génération de souffrance, mon pauvre vieux. Zola, nous deux et bien d’autres. Avec cela il y a des souffrants parmi nous tout aussi malheureux avec moins d’ennuis, Cezanne avec sa vie assurée et ses noirs désespoirs moraux et de tempérament. Il faudrait encore prendre son parti de tout cela. »

13 février

Cezanne est inscrit sur le registre des demandes d’autorisation de copie au musée du Louvre. Sous la rubrique « maître », il inscrit, comme en 1863, le nom de Chesneau. On ne connaît pas le tableau qu’il a copié. Il habite 22, rue Beautreillis.

Registre des cartes d’élèves, n° 278, 13 février 1868, archives du musée du Louvre, LL11 ; Reff Theodore, « Copyists in the Louvre, 1850-1870 », The Art Bulletin, a Quarterly, volume XLVI, n° 4, décembre 1964, p. 552-559, p. 555.

Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 37 :

« en 1868, on peut citer le Festin [FWN596-R128], influencé directement de Rubens, et la Léda au Cygne [FWN660-R447], qu’il composa d’après une gravure [étiquette « Champagne Nana »]. L’idée de cette dernière composition lui avait été suggérée par la célèbre toile de Courbet la Femme au Perroquet. En voyant ce tableau, Cezanne s’était écrié : « Moi, je ferai une Femme au Cygne ! » Une autre femme nue, dans la même position, mais sans l’oiseau, et d’une forme moins archaïque, fut peinte, plus de dix ans après, en vue d’une illustration de Nana. »

Andersen Wayne V., « Cezanne’s Carnet violet-moiré », The Burlington Magazine, volume CVII, n° 747, juin 1965, p. 313-318, p. 317 :

« Le portefeuille [contenant le carnet violet moiré] contient aussi une photographie de La Femme au Perroquet de Courbet, attestant l’intérêt de Cezanne tout au long de sa vie pour l’art de Courbet. »

Le tableau Léda au Cygne (FWN660-R447) a été peint d’après une étiquette de bouteille de champagne qui porte la mention « Champagne Nana ». Jean-Claude Lebensztejn l’a identifiée et a aussi retrouvé le brevet de dépôt de son dessin au greffe du tribunal de commerce de Paris, par le négociant en vins de champagne Louis Rameau, daté du 24 mai 1880. Lebensztejn date le tableau de 1880.

Lebensztejn Jean-Claude, « Une source oubliée de Cezanne », Les Cahiers du Musée national d’art moderne, n° 86, hiver 2003-2004, p. 82-93, reproduction de l’étiquette et du brevet de dépôt de son dessin.

29 février

Lettre de Zola, 1, rue Moncey, Batignolles, à Duret, 29 février 1868.

Zola écrit à Duret que Manet fait son portrait dans son atelier toutes les après-midi.

Émile Zola. Correspondance, tome XI « Lettres retrouvées », présentées et annotées par Owen Morgan et Dorothy E. Speirs, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, Paris, CNRS éditions, 12010, 364 pages, lettre n° 46, p. 52.

« Paris, 29 février 1868

Mon cher Duret

Où en sommes-nous, et qu’y a-t-il de nouveau ? Manet fait mon portrait pour le Salon, et, comme nous avons peu de temps, je me trouve cloué toutes les après-midi dans son atelier. Le matin je me lève tard. De sorte que je ne suis pas descendu dans Paris depuis quatre jours.

Vous seriez bien aimable de me tenir au courant.

Faites mieux : si vous avez une après-midi à perdre, venez me voir à l’atelier de Manet, 81 rue Guyot, derrière le parc Monceau. Nous causerons à l’aise. »

[Jusqu’en mars]

Pissarro et sa famille continuent d’habiter à Paris, 108, boulevard Rochechouart, d’après l’adresse que donne le catalogue du Salon de 1868 et d’après la date que donne une lettre de Pissarro du 11 octobre 1868.

[D’avril à octobre]

La famille Pissarro habite à Pontoise (d’après la lettre du 11 octobre 1868).

2 avril

Lettre de Solari à Zola, datée 2 avril [1868 ?]

Extrait cité par John Rewald, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 62 :

« J’ai vu au Salon [avant l’exposition] Pissarro, Guillemet, enfin, tous les Batignolles [nom donné au groupe, d’après l’adresse du café Guerbois]. Ils trouvent le tableau de Cezanne très bien. Depuis j’ai vu Cezanne qui m’a dit que le dernier était encore mieux. »

Néanmoins, Cezanne sera refusé, mais Pissarro, Monet, Sisley, Bazille, Renoir, Degas, Berthe Morisot, Manet, eux, seront reçus, du moins pour une partie de leurs envois.

2 avril

Baptême de Jean, fils de Monet, en l’église Sainte-Marie des Batignolles à Paris. Julie est sa marraine, Frédéric Bazille, son parrain. Jean est né le 8 août 1867. L’adresse de Julie, figurant sur le certificat de baptême est celle des parents de l’enfant : 8, impasse Saint-Louis.

Daniel Wildenstein, Claude Monet, Biographie et catalogue raisonné, peintures, tome I, 1840-1881, Bibliothèque des Arts, Lausanne-Paris, 1974, p. 37 et notes n° 263, 266, 309, p. 37 et 41.

27 avril

Le jury du Salon a fait preuve de la plus grande libéralité. Alors que Solari, Manet, Pissarro, Bazille, Renoir, Monet, Sisley, Degas, Berthe Morisot sont reçus, du moins pour une partie de leurs envois, Cezanne, une fois de plus, est refusé.

Castagnary, « Salon de 1868 », Salons (1857-1870), préface de Eugène Spuller, portrait à l’eau-forte par Bracquemond, tome I, Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1892, 454 pages, p. 248-326, citation p. 254.

« M. de Nieuwerkerke s’en prend à Daubigny. Si le Salon de cette année est ce qu’il est, un Salon de nouveaux venus ; si les portes ont été ouvertes à presque tous ceux qui se sont présentés ; s’il contient 1,378 numéros de plus que le Salon de l’année dernière : si, dans ce débordement de la peinture libre, la peinture de l’État fait une assez pauvre figure, c’est à Daubigny la faute. Daubigny a voulu faire de la fausse popularité ; c’est un ambitieux, un libéral et un libre penseur ; un peu plus, ce serait un matérialiste, et il aurait été convive au fameux dîner de Sainte-Beuve. Je ne sais pas si Daubigny a fait tout ce que M. de Nieuwerkerke lui attribue. Je le croirais volontiers, car Daubigny n’est pas seulement un grand artiste, c’est encore un brave homme qui se souvient des misères de sa jeunesse, et qui voudrait épargner à la jeunesse des autres les rudes épreuves qu’il a subies lui-même. Aussi suis-je sûr d’être d’accord avec tout le public en lui donnant ici un témoignage de sympathie, et en lui votant, au nom de ceux que son influence a affranchis désormais, une adresse de remerciments. »

Marion écrit à Morstatt :

Barr Alfred, « Cezanne d’après les lettres de Marion à Morstatt 1865-1868 », Gazette des beaux-arts, 79e année, 6e période, tome xvii, 883e livraison, janvier 1937, lettre n° 30 de Marion, Marseille, à Morstatt, 27 avril 1868, p. 48.

« Et ce dessin [une esquisse de Marion dans le texte de la lettre] me conduit naturellement à te parler de Cezanne et de la peinture réaliste du moment. Elle est, mon cher, plus que jamais loin de réussir vis-à-vis du monde officiel, et décidément Cezanne ne pourra pas de longtemps s’étaler à l’exposition des œuvres officielles et patronnées. Son nom est trop connu déjà et trop d’idées révolutionnaires en art s’attachent à lui pour que les peintres membres du jury faiblissent un seul instant. Et j’admire la persistance et le sang-froid avec lequel Paul m’écrit :

« Eh bien ! on leur en foutra comme cela dans l’éternité avec encore plus de persistance.

Avec tout cela il devrait bien songer à trouver un moyen autre et plus grand encore de publicité. Il est arrivé maintenant à un degré de science vraiment étonnant. Toutes les férocités trop grandes se sont adoucies, et je crois bien qu’il serait temps que les circonstances lui offrissent les moyens et l’occasion de produire beaucoup. »

1er mai – 20 juin

Manet expose au Salon, son Portrait d’Émile Zola, ainsi que Pissarro et Solari.

Salon de 1868, 86e exposition officielle. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais des Champs-Élysées le 1er mai 1868, Paris, Charles de Mourgues Frères, successeurs de Vinchon, imprimeurs des musées impériaux, 1869, 575 pages, dates p. XXXIII, Pissarro p. 250, Solari p. 497.

« MANET (Édouard), né à Paris.

Rue Saint-Pétersbourg, 49.

1659 — Une jeune femme.

1660 — Portrait de M. Émile Zola.[…] PISSARO [sic] (Camille), né à Saint-Thomas (Antilles).

Boulevard Rochechouart, 108.

2015 — La côte de Jallais. [PDRS 116]

2016 — L’hermitage. [PDRS 115][…] SALARI [sic] (Philippe), né à Aix.

Boulevard Montparnasse, 103.

3843 — Nègre endormi ; statue, plâtre. » »

2 mai

Castagnary souligne les efforts de Daubigny pour faire accepter les nouveaux peintres au Salon.

Castagnary, « Beaux-arts. Salon de 1868 », Le Siècle, 33e année, n° 12080, jeudi 7 mai 1868, p. 2 ; repris par Castagnary, Salons, tome I, 1857-1870, Bibliothèque Charpentier, G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, Paris, 1892, p. 254 :

« M. de Nieuwerkerke s’en prend à Daubigny. Si le Salon de cette année est ce qu’il est, un Salon de nouveaux venus ; si les portes ont été ouvertes à presque tous ceux qui se sont présentés ; s’il contient 1378 numéros de plus que le Salon de l’année dernière ; si, dans ce débordement de la peinture libre, la peinture de l’État fait une assez pauvre figure, c’est à Daubigny la faute. Daubigny a voulu faire de la fausse popularité ; c’est un ambitieux, un libéral et un libre penseur ; un peu plus, ce serait un matérialiste, et il aurait été convive du fameux dîner Sainte-Beuve.

Je ne sais pas si Daubigny a fait tout ce que M. de Nieuwerkerke lui attribue. Je le croirais volontiers, car Daubigny n’est pas seulement un grand artiste, c’est encore un brave homme qui se souvient des misères de sa jeunesse, et qui voudrait épargner à la jeunesse des autres les rudes épreuves qu’il a subies lui-même. Aussi suis-je sûr d’être d’accord avec tout le public en lui donnant un témoignage de sympathie, et en lui votant, au nom de ceux que son influence a affranchis désormais, une adresse de remercîments. »

2 mai – 16 juin

Sept articles de Zola sur le Salon paraissent dans L’Événement illustré.

Zola Émile, « Mon Salon. L’ouverture », L’Événement illustré, 2 mai 1868 ; « Édouard Manet », 10 mai 1868 ; « Les naturalistes », 19 mai 1868 ; « Les actualistes », 24 mai 1868 ; Les paysagistes », 1er juin 1868 ; « Quelques bonnes toiles », 9 juin 1868 ; « La sculpture », 16 juin 1868.

13 mai

Lettre de Cezanne à Numa Coste :

Provence Marcel, « Cezanne et ses amis. Numa Coste », Mercure de France, 37e année, tome CLXXXVII, n° 667, 1er avril 1926, p. 54-81, lettre p. 61.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 129-130 :« Monsieur

M. Numa Coste

Sergent, élève d’administration 1

Place Duplex

En ville

Le Vaguemestre.Mercredi 13 mai 1868.

Mon cher Numa,

J’ai perdu l’adresse que tu m’as donnée. Je pense qu’en adressant ce mot place Duplex (malgré l’incorrection de l’adresse) je serais heureux pour le voir te parvenir. En conséquence donc je te prie de te trouver le jeudi 14 à 5 heures 2 minutes et demie ou à peu près vers le Pont-Royal [le pont de la Concorde, en fait], je crois, à l’endroit où il débouche sur la place de la Concorde, et de là nous aurons celui de dîner ensemble, car samedi je pars pour Aix.

Si tu as quelque lettre ou autre chose à faire arriver aux tiens je me ferai ton fidèle Mercure, tout à toi, ton vieux

Paul Cezanne

Si tu ne peux pas demain, que ce soit pour vendredi à la même heure, si tu veux, adieu. »1. Coste avait effectivement suivi les conseils de Baille transmis par Cezanne dans sa lettre du 27 février 1864 et s’était engagé à Paris.

Provence Marcel, « Cezanne et ses amis. Numa Coste », Mercure de France, 37e année, tome CLXXXVII, n° 667, 1er avril 1926, p. 54-81, p. 60-61.

« Quatre ans plus tard. Coste est à Paris. Il a suivi en 1864 les conseils de Cezanne ; il a fait appel à l’amitié de Baille. Le bon Numa a devancé l’appel. Il s’est engagé à Paris dans une arme spéciale, la section des commis et ouvriers d’administration. Il s’y est engagé pour sept ans, ce qui était le temps normal. En 1868, date de la lettre qu’on va lire, son application lui a valu de passer sergent. Ainsi a-t-il une petite rémunération, quelques libertés pour voir ses amis, s’occuper de peinture, de lettres et de critique. Déjà il pense fonder une revue, avoir un magazine à lui pour défendre l’art de ses amis, anciens et nouveaux, Cezanne et les siens.

Le sergent et son ami le fils du banquier, qui, lui, a la bonne fortune de ne pas faire sept ans de service militaire, se voient souvent. Par cette lettre, Cezanne donne rendez-vous à son ancien camarade près du Pont de la Concorde dont il ne sait exactement le nom. Le ton est enjoué, l’heure est fixée de plaisante façon. Cezanne, qui rentre à Aix, s’offre pour des commissions. Qui aurait pu supposer que cette amitié de jeunesse, comme tant d’autres, comme presque toutes les autres, finirait en chanson ? »

16 mai

Cezanne quitte Paris pour Aix.

Lettre de Cezanne à Coste, 13 mai 1868 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 129.

19 mai

Zola, dans le troisième article de sa série de sept intitulée « Mon Salon », « Les naturalistes », dans L’Événement illustré, fait l’éloge de Pissarro, « le plus inconnu peut-être » d’un groupe qui passe inaperçu (le groupe des Batignolles).

Zola Émile, « Les naturalistes », L’Événement illustré, 19 mai 1868.

« LES NATURALISTES

Ils forment tout un groupe qui s’accroît chaque jour. Ils sont à la tête du mouvement artistique, et demain il faudra compter avec eux. Je choisis un des leurs, le plus inconnu peut-être, celui dont le talent caractéristique me servira à faire connaître le groupe tout entier.

Il y a neuf ans que Camille Pissarro expose, neuf ans qu’il montre à la critique et au public des toiles fortes et convaincues, sans que la critique ni le public aient daigné les apercevoir. Quelques salonniers ont bien voulu le citer dans une liste, comme ils citent tout le monde ; mais aucun d’eux n’a paru encore se douter qu’il y avait là un des talents les plus profonds et les plus graves de l’époque.

Le peintre, refusé à certains Salons, reçu à certains autres, n’a pu comprendre jusqu’à présent la règle à laquelle obéissait le jury en acceptant et en rejetant ses œuvres. Dès son début, il a été bien accueilli ; puis on l’a mis à la porte ; puis on l’a laissé entrer de nouveau. Cependant les toiles restaient à peu près les mêmes ; c’était toujours la même interprétation austère de la nature, le même tempérament d’artiste au métier solide, aux vues larges et exactes. Il faut croire que le jury est comme une jolie femme : il ne prend que ce qui lui plaît, et ce qui lui plaît aujourd’hui ne lui plaît pas toujours le lendemain.

D’ailleurs, il est facile d’expliquer les caprices du jury, l’indifférence de la critique et du public. Tout effet a une cause. En art, lorsqu’on remonte aux causes, lorsqu’on cherche les raisons du succès ou de l’insuccès d’un homme, on fait par là même l’étude de son talent.

Si Camille Pissarro ne retient pas la foule, laisse hésitant le jury qui le reçoit ou le refuse au hasard, c’est qu’il n’a aucune des petites habiletés de ses confrères. Il est dans l’excellent, dans la recherche âpre du vrai, dans l’insouciance des ficelles du métier. Ses toiles manquent de tout pétard, de toute sauce épicée relevant la nature trop puissante et trop âcre dans sa réalité. Cela est peint avec une justesse et une énergie souveraines, cela est d’un aspect presque triste. Comment diable voulez-vous qu’un pareil homme, que de pareilles œuvres puissent plaire !

Voyez les autres paysagistes. Tous ces gens-là sont des poètes qui riment sur la nature des odes, des fables, des madrigaux. Ils peignent le printemps en fleurs, les clairs de lune d’avril, le lever et le coucher du soleil ; ils murmurent l’élégie de Millevoye, La Chute des feuilles, ou bien ils content la fable de La Fontaine, Le Loup et l’Agneau. Ce sont des littérateurs fourvoyés, des gens qui croient renouveler la peinture, parce qu’ils ne peignent plus du tout et qu’ils se servent d’un pinceau comme d’une plume.

Encore s’ils savaient peindre, s’ils avaient le métier gras et solide des maîtres, le sujet importerait peu. Mais, pour rendre leurs toiles plus piquantes, mieux attifées, troussées galamment à la mode nouvelle, ils ont inventé un métier de pacotille, une peinture grattée, poncée, glacée, repiquée. La sauce vaut le poisson. La prétendue originalité de certains artistes consiste uniquement dans la façon particulière dont ils procèdent pour peindre un arbre ou une maison. Dès qu’un peintre a trouvé un jus ou une manière d’enlever les empâtements avec un canif, il devient un maître.

Regardez de près les tableaux à succès. Vous serez profondément étonné par l’étrange travail auquel l’artiste s’est livré. Certains tableaux, d’aspect brutal, sont le comble de l’habilité. De loin c’est pimpant, coquet ; quelquefois même ça paraît solide et énergique. Mais on voit bientôt que tout est mensonge, que l’œuvre est vide de force et d’originalité, qu’elle est simplement l’ouvrage d’un fabricant impuissant qui a eu recours à l’adresse et qui est parvenu à falsifier la bonne, la vraie peinture.

Au milieu de ces toiles pomponnées, les toiles de Camille Pissarro paraissent d’une nudité désolante. Pour les yeux inintelligents de la foule, habitués au clinquant des tableaux voisins, elles sont ternes, grises, mal léchées, grossières et rudes. L’artiste n’a souci que de vérité, que de conscience ; il se place devant un pan de nature, se donnant pour tâche d’interpréter les horizons dans leur largeur sévère, sans chercher à y mettre le moindre régal de son invention ; il n’est ni poète ni philosophe, mais simplement naturaliste, faiseur de cieux et de terrains. Rêvez si vous voulez, voilà ce qu’il a vu.

Ici l’originalité est profondément humaine. Elle ne consiste pas dans une habileté de la main, dans une traduction menteuse de la nature. Elle réside dans le tempérament même du peintre, fait d’exactitude et de gravité. Jamais tableaux ne m’ont semblé d’une ampleur plus magistrale. On y entend les voix profondes de la terre, on y devine la vie puissante des arbres. L’austérité des horizons, le dédain du tapage, le manque complet de notes piquantes donnent à l’ensemble je ne sais quelle grandeur épique. Une telle réalité est plus haute que le rêve. Les cadres sont tout petits, et l’on se croirait en face de la large campagne.

Il suffit de jeter un coup d’œil sur de pareilles œuvres pour comprendre qu’il y a un homme en elles, une personnalité droite et vigoureuse, incapable de mensonge, faisant de l’art une vérité pure et éternelle. Jamais cette main ne consentira à attifer comme une fille la rude nature, jamais elle ne s’oubliera dans les gentillesses écœurantes des peintres-poètes. C’est avant tout la main d’un ouvrier, d’un homme vraiment peintre, qui met à bien peindre toutes les forces de son être.

Il est triste que nous en soyons arrivés à ne plus savoir ce qu’est un véritable peintre. Aujourd’hui les artistes adroits, ceux qui grattent et qui glacent habilement leurs œuvres, sont réputés comme des puits de science, comme des gens qui savent leur métier à fond et même quelque chose de plus. J’étonnerais bien ces messieurs en leur disant qu’ils ne sont que d’amusants farceurs, et en les accusant d’avoir inventé une enluminure agréable qui est tout au plus une falsification de la peinture.

Ah ! si ces messieurs pouvaient se voir, s’ils pouvaient voir en même temps les maîtres de la Renaissance dont ils ont toujours le nom à la bouche, ils sentiraient vite qu’ils sont à peine dignes de colorier des images à un sou. Ils parlent de traditions, ils disent qu’ils suivent les règles, et je jurerais qu’ils n’ont jamais vu et compris un Véronèse ou un Vélasquez, car s’ils avaient vu et compris de tels modèles, ils chercheraient à peindre d’une autre façon.

Les fils des maîtres, les artistes qui continuent la tradition, ce sont les Camille Pissarro, ces peintres qui vous paraissent ternes et maladroits, et que vous refusez de temps à autre, en prétextant la dignité de l’art. Vous refuseriez de même certains tableaux du Louvre, si on vous les présentait, sous prétexte qu’ils ne sont point assez finis, qu’ils n’ont pas été poncés avec soin, et qu’ils déshonoreraient le temple. Je finirai par penser que vous parlez de règles, par ouï-dire, pour nous faire accroire qu’il y a un parfait cuisinier de l’art où l’on apprend la recette des sauces auxquelles vous accommodez l’idéal.

Mais vous ne voyez donc pas que, lorsque l’on veut retrouver les véritables règles, les traditions, les maîtres, il faut aller les chercher dans les œuvres de ces artistes que vous accusez d’ignorance et de rébellion. C’est vous qui êtes les innovateurs, les inventeurs d’une peinture fausse, nulle, criarde. Eux, ils suivent la grande voie de la vérité et de la puissance.

Camille Pissarro est un des trois ou quatre peintres de ce temps. Il possède la solidité et la largeur de la touche, il peint grassement, suivant les traditions, comme les maîtres. J’ai rarement rencontré une science plus profonde. Un beau tableau de cet artiste est un acte d’honnête homme. Je ne saurai mieux définir son talent.

Il a deux merveilles au Salon de cette année. Mais on les a placées si haut, si haut que personne ne les voit. D’ailleurs, elles seraient sur la cimaise qu’on ne les regarderait peut-être pas davantage. Cela est trop fort, trop simple, trop franc pour la foule.

Dans l’Hermitage [PDRS 115], au premier plan, est un terrain qui s’élargit et s’enfonce ; au bout de ce terrain, se trouve un corps de bâtiment dans un bouquet de grands arbres. Rien de plus. Mais quelle terre vivante, quelle verdure pleine de sève, quel horizon vaste ! Après quelques minutes d’examen, j’ai cru voir la campagne s’ouvrir devant moi.

Je préfère peut-être encore l’autre toile, La Côte de Jallais [PDRS 116]. Un vallon, quelques maisons dont on aperçoit les toits au ras d’un sentier qui monte ; puis, de l’autre côté, au fond, un coteau coupé par des cultures en bandes vertes et brunes. C’est la campagne moderne. On sent que l’homme a passé, fouillant le sol, le découpant, attristant les horizons. Et ce vallon, ce coteau sont d’une simplicité, d’une franchise héroïque. Rien ne serait plus banal si rien n’était plus grand. Le tempérament du peintre a tiré de la vérité ordinaire un rare poème de vie et de force.

Ainsi, en exposant de pareilles œuvres, Camille Pissarro attend le succès depuis neuf ans, et le succès ne vient pas. Qu’importe ! Il suffit que demain un critique autorisé lui trouve du talent, pour que la foule l’admire. Tout le monde a une heure de bruit ; mais ce que tout le monde n’a pas, c’est son métier puissant de peintre, c’est son œil juste et franc. Avec de telles qualités, lorsqu’une circonstance l’aura mis en lumière, il sera accepté comme un maître.

Je ne sais si l’on voit bien cette figure haute et intéressante. L’artiste est seul, convaincu, suivant sa voie, sans jamais se laisser abattre. Autour de lui, on décore les faiseurs, on achète leurs toiles. S’il consentait à mentir comme eux, il partagerait leur bonne fortune. Et il persiste dans l’indifférence publique, il reste l’amant fier et solitaire de la vérité. »

20 mai

Lettre de Zola, Paris, à Théodore Duret

Zola demande à Duret s’il partage son avis sur les tableaux de Pissarro.

Émile Zola, correspondance, éditée sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire, Henri Mitterand, tome II : 1868 – mai 1877, Montréal et Paris, Les Presses de l’Université de Montréal-éditions du CNRS, 1980, 644 pages, lettre n° 11, p. 124-125.

« Avez-vous vu les tableaux de Camille Pissarro, et êtes-vous de mon avis ? »

22 – 24 mai

Cezanne est de retour à Aix. Marion en prévient Morstatt dans une lettre le 24 mai. Cezanne projette de peindre une composition représentant ses amis dans un paysage, écoutant l’un d’eux en train de parler, en se servant de portraits déjà réalisés et de photographies. Il a l’intention de faire don de son tableau, « bien encadré », à Morstatt pour le musée de Marseille.

Barr Alfred, « Cezanne d’après les lettres de Marion à Morstatt 1865-1868 », Gazette des beaux-arts, 79e année, 6e période, tome xvii, 883e livraison, janvier 1937, lettre n° 31 de Marion, Aix, à Morstatt, 24 mai 1868, p. 40, 44.

« Paul est arrivé de Paris depuis deux jours. Je vais le voir tantôt, et il t’écrira deux mots de bonjour ; nous sommes allés ensemble, ces derniers jours, nous plonger avec délices dans les eaux chaudes des Catalans. »

« Cezanne projette un tableau auquel il fera servir les portraits. L’un de nous, au milieu d’un paysage, parlera tandis que les autres écouteront. J’ai ta photographie et tu en seras… Paul a l’intention de faire don du tableau bien encadré [?], s’il est bien venu, au Musée de Marseille qui sera ainsi forcé d’exposer de la peinture réaliste et notre gloire. »

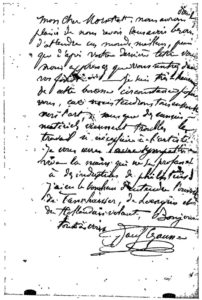

Cezanne ajoute cette lettre à celle de Marion :

Lettre de Marion à Morstatt, 24 mai 1868 ; Barr Alfred, « Cezanne d’après les lettres de Marion à Morstatt 1865-1868 », Gazette des beaux-arts, 79e année, 6e période, tome xvii, 883e livraison, janvier 1937, lettre n° 31, p. 53, reproduite p. 46. Barr H. Jr. (notes)

« Cezanne in the letters of Marion to Morstatt, 1865-1868. Chapter III », traduit par Margaret Solari, Magazine of Art, The American Federation of Arts, Washington, volume III1, n° 5, mai 1938, p. 288-291, reproduite p. 289.« 24 mai 1868

Mon cher Morstatt, nous aurons donc le plaisir de nous revoir sans avoir besoin d’attendre un monde meilleur, puisque d’après votre dernière lettre vous nous apprenez que vous rentrez dans vos fonds. ― Je suis très heureux de cette bonne circonstance pour vous, car nous tendons tous ensemble vers l’art, sans que des ennuis ― matériels viennent troubler le travail si nécessaire à l’artiste. Je vous serre avec sympathie vive la main qui ne se profane à des industries de philistins.

J’ai eu le bonheur d’entendre l’ouverture de Tannhauser, de Lohengrin et du Hollandais volant, Bonjour.

Tout à vous

Paul Cezanne »

Le Tannhäuser de Wagner fut joué à l’Opéra de Paris la première fois le 13 mars 1861, un peu plus d’un mois seulement avant l’arrivée de Cezanne à Paris. L’opéra provoqua un scandale de la part de membres du Jockey Club. Après la troisième représentation de Tannhäuser, Wagner dut abandonner et quitter Paris.

1er juin

Article de Zola dans L’Événement illustré : « Les paysagistes », le cinquième article de « Mon Salon », qui reflète des opinions artistiques de Cezanne et attire à nouveau l’attention sur Pissarro.

Zola Émile, « Les paysagistes », L’Événement illustré, 1er juin 1868.

« LES PAYSAGISTES

Nos paysagistes ont franchement rompu avec la tradition. Il était réservé à notre âge, qui s’est pris d’une tendre sympathie pour la nature, d’enfanter tout un peuple de peintres courant à la campagne en amants des rivières blanches et des vertes allées, s’intéressant au moindre bout d’horizon, peignant les brins d’herbe en frères attendris. Les poètes du commencement du siècle, en ressuscitant le vieux panthéisme, devaient forcément amener une école de paysagistes aimant les champs en eux-mêmes, les trouvant d’un intérêt et d’une vie assez larges pour les interpréter dans leur banalité, sans chercher à leur donner plus de noblesse.

Le paysage classique est mort, tué par la vie et la vérité. Personne n’oserait dire aujourd’hui que la nature a besoin d’être idéalisée, que les cieux et les eaux sont vulgaires, et qu’il est nécessaire de rendre les horizons harmonieux et corrects, si l’on veut faire de belles œuvres. Nous avons accepté le naturalisme sans grande lutte, parce que près d’un demi-siècle de littérature et de goût personnel nous avait préparés à l’accepter. Plus tard, j’en ai la conviction, la foule admettra les vérités du corps humain, les tableaux de figures pris dans le réel exact, comme elle a déjà admis les vérités de la campagne, les paysages contenant de vraies maisons et de vrais arbres.

Aucune école, si ce n’est l’école hollandaise, n’a aimé, interrogé et compris la nature à ce point. Simple question de milieu et de circonstances. Au temps de Poussin, sous le grand roi, on trouvait la campagne sale et de mauvais goût ; on avait inventé, dans les jardins royaux, une campagne officielle dont la belle ordonnance et la correction magistrale répondait à l’idéal du temps. À peine La Fontaine osait-il s’égarer dans les champs humides de rosée. Les paysagistes composaient un paysage comme on bâtit un édifice. Les arbres représentaient les colonnes, le ciel était le dôme du temple. Pas la moindre sympathie pour les aurores nacrées, pour les couchers sanglants du soleil, pas le moindre souci de la vérité et de la vie. Un simple besoin de grandeur, un idéal d’architecture majestueuse.

Aujourd’hui, les temps sont bien changés. Nous souhaiterions d’avoir des forêts vierges pour pouvoir nous y égarer. Nous promenons dans les champs notre système nerveux détraqué, impressionnés par le moindre souffle d’air, nous intéressant aux petits flots bleuâtres d’un lac, aux teintes roses d’un coin de ciel. Nous sommes les fils de Rousseau et de Chateaubriand, de Lamartine et de Musset. La campagne vit pour nous, d’une vie poignante et fraternelle, et c’est pour cela que la vue d’un grand chêne, d’une haie d’aubépine, d’une tache de mousse nous émeut souvent jusqu’aux larmes.

Nos paysagistes partent dès l’aube, la boîte sur le dos, heureux comme des chasseurs qui aiment le plein air. Ils vont s’asseoir n’importe où, là-bas à la lisière de la forêt, ici au bord de l’eau, choisissant à peine leurs motifs, trouvant partout un horizon vivant, d’un intérêt humain pour ainsi dire. Tous, les petits et les grands, les excellents et les médiocres, suivent les mêmes sentiers, obéissent au même instinct qui les amène dans la campagne et leur dit de l’interpréter telle qu’elle est. Ce respect et cette adoration de la nature sont à cette heure dans notre sang.

Mais si tous ont renoncé au paysage d’invention classique, si tous se placent devant les horizons vrais, combien peu les voient et les rendent d’une façon franche et personnelle. Là est la misère de l’école. Le Salon, chaque année, est plein de copies fausses ou vulgaires. Certains paysagistes ont créé une nature au goût du jour, qui a un aspect suffisant de vérité, et qui possède en même temps les grâces piquantes du mensonge. La foule adore ces petits plats-là. Elle n’a point l’œil assez juste pour constater la fausseté de l’ensemble, elle se laisse prendre aux notes tapageuses, aux tons adoucis et charmants, au dessin élégant des arbres, et elle crie : « Comme c’est bien cela, comme c’est vrai ! » parce que, effectivement, au bond de ses rêveries langoureuses, elle revoit la campagne pomponnée et attifée de la sorte.

Je ne citerai aucun artiste, le nombre en est trop grand. J’espère qu’on reconnaîtra le groupe dont je veux parler. Ils n’ont abandonné le paysage classique que pour inventer un paysage fleuri à souhait, presque aussi faux que l’autre, mais accommodé à la mode nouvelle, à nos besoins de nature vierge. S’ils vivent aux champs, s’ils se mettent devant les horizons pour les copier, ils s’arrangent de façon à épicer convenablement leurs copies, à leur faire une toilette de jolie femme, afin de les produire avantageusement dans le monde. Ce sont les faux bonshommes de la nature, des hypocrites qui ont le talent de rendre mensongères les vérités des prairies et des bois.

Ce dont je les accuse surtout, c’est de manquer de personnalité. Ils se copient les uns les autres, ou plutôt ils ont créé une nature de convention, taillée sur le patron de la grande nature, et on retrouve cette nature-là dans chacun de leurs tableaux, indistinctement. Les naturalistes de talent, au contraire, sont des interprètes personnels, ils traduisent les vérités en langages originaux, ils restent profondément vrais, tout en gardant leur individualité. Ils sont humains avant tout, et ils mêlent de leur humanité à la moindre touffe de feuillage qu’ils peignent. C’est ce qui fera vivre leurs œuvres.

J’étudiais Camille Pissarro l’autre jour. Il n’existe pas de peintre plus consciencieux, plus exact. Celui-là est un des naturalistes qui serrent la nature de près. Et cependant ses toiles ont un accent qui leur est propre, un accent d’austérité et de grandeur vraiment héroïque. Vous pouvez chercher ses paysages uniques, ils ne ressemblent à aucun autre. Ils sont souverainement personnels et souverainement vrais.

[…] »

16 juin

Zola consacre le dernier de ses sept articles de « Mon Salon », dans L’Événement illustré, à « La sculpture », où il fait l’éloge de Philippe Solari et de sa sculpture Le Nègre endormi, tout en proférant des propos racistes : « la personnification de cette race nègre, paresseuse et sournoise, obtuse et cruelle, dont nous avons fait une race de bêtes de somme. »

Zola Émile, « La sculpture », L’Événement illustré, 16 juin 1868.

« Philippe Solari appartient à l’école naturaliste. Le mouvement qui s’accomplit dans l’art moderne, le retour à l’observation, aura fatalement lieu en sculpture, comme il a eu lieu déjà en peinture. L’école classique est morte de langueur, l’école romantique n’a été qu’une révolte nécessaire pour rompre la tradition et briser les règles. Aujourd’hui que la liberté est conquise, les sculpteurs n’ont plus qu’à revenir à la nature, et l’interpréter avec leur tempérament d’artistes et leurs instincts d’hommes modernes.

Je l’ai dit, nous ne sommes plus des croyants, de rêveurs qui se bercent dans un songe de beauté absolue. Nous sommes des savants, des imaginations blasées qui se moquent des dieux, des esprits exacts que touche la seule vérité. Notre épopée est La Comédie humaine de Balzac. L’art chez nous est tombé des hauteurs du mensonge dans l’âpre recherche du réel. La sculpture grecque, avec ses figures froides et hautes, avec ses œuvres que l’individualité des artistes n’a pas signées, devrait être une monstruosité pour nous qui vivons dans la fièvre de l’enquête scientifique, et qui avons simplement souci de personnalité et de vie.

Je trouve dans Philippe Solari un de nos deux ou trois sculpteurs vraiment modernes. Je m’explique. Il a dit adieu au rêve de beauté absolue, il ne cherche pas à tailler des idoles pour une religion qui n’existe plus depuis deux mille ans. La beauté pour lui est devenue l’expression vivante de la nature, l’interprétation individuelle du corps humain.

Il prend le premier modèle venu, le traduit littéralement dans sa grâce ou sa force, et fait ainsi une œuvre vraie, qui est en même temps une œuvre originale, marquée et signée dans ses moindres parties par le pouce puissant du sculpteur.

Si nous ne vivons plus dans les gymnases et si la vue de membres souples et forts ne nous intéresse que médiocrement, nous sommes touchés par l’expression vivante d’une œuvre, par l’effort original d’un artiste. Tout notre art moderne est là. Notre civilisation a fait de nous des chirurgiens qui se plaisent à fouiller les vérités de l’homme, et des gourmets blasés qui recherchent l’accent personnel et rare d’un tempérament. Et il n’y a pas à se révolter, à tenter de revenir à des époques plus simples et plus paisibles. Il faut être de son âge, si l’on veut créer des œuvres viables.

Le Nègre endormi de Philippe Solari est caractéristique. Nulle recherche de la beauté plastique, telle que l’entendent nos derniers classiques. Une interprétation d’une largeur étonnante, un dédain du fini qui doit scandaliser bien des gens. Ce nègre est vautré à terre, sur le ventre, la tête renversée, les membres étalés, dormant d’un sommeil de plomb. L’artiste ne lui a pas donné une grâce, il s’est contenté de le copier sur nature et de le marquer de sa personnalité. Cela a suffi pour en faire une œuvre.

La tête est superbe, petite, aplatie : une tête de bête humaine, idiote et méchante. Le corps a une souplesse féline, des membres nerveux, des reins cambrés et puissants. Il y a d’admirables morceaux dans le dos et les bras. On sent que c’est là une interprétation exacte, car tout est logique dans cette figure qui pourrait, être la personnification de cette race nègre, paresseuse et sournoise, obtuse et cruelle, dont nous avons fait une race de bêtes de somme.

Telle est la réalité. Mais le tempérament de l’artiste a donné une vie propre à cette réalité. Ce qui distingue Philippe Solari, c’est un sentiment gras et enveloppé de la chair. L’année dernière, il avait exposé une Bacchante, dont les membres vivaient. Cette année encore, son nègre respire, on croit voir les muscles se soulever lentement, à chaque souffle du dormeur. Regardez les poupées environnantes, elles sont de carton, elles ont des chairs roides et sèches. Ici, au contraire, il y a de la graisse et des muscles sous la peau. Ce n’est plus les rigidités, le calme olympien de l’art grec ; c’est la vie chaude et personnelle de l’art moderne.

J’ai dit en commençant que la sculpture souffrait du milieu contemporain. Il n’y a qu’un moyen de nous faire aimer les nudités, c’est de les rendre vivantes. La vie touchera la foule que ne touche pas la beauté absolue. Les sculpteurs naturalistes seront les maîtres de demain. »

Juin-début juillet

Paul Alexis (Aix, 16 juin 1847 – Levallois-Perret, 28 juillet 1901) rend visite à Cezanne à plusieurs reprises. Il lui prête la Revue de Paris de 1840, dirigée par Balzac, comprenant une importante étude sur La Chartreuse de Parme.

Cezanne fait une excursion à Saint-Antonin, un petit village au pied du massif de la Sainte-Victoire. Le reste du temps, il mène une vie solitaire au sein de sa famille, allant rarement au café et glanant « des nouvelles anodines » dans Le Siècle. Il rend visite à Villevieille.

Voir plus bas lettres de Cezanne à Coste, vers les premiers jours de juillet [1868] et vers la fin novembre [1868] et Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 131-132, 133.

17 juin

Solari, qui s’est marié et a un enfant, travaille « à tourner des Saints à soixante centimes l’heure en attendant mieux ».

Lettre inédite de Solari à Zola, 17 juin 1868 ; Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Nouvelles Acquisitions françaises, 24523, fos 465-466. Rewald John, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 78.

17 juin

Zola, dans L’Événement illustré, annonce qu’il a quitté Paris pour Gloton, qu’il décrit aux lecteurs.

Zola Émile, « Chronique », L’Événement illustré, 17 juin 1868.

« CHRONIQUE

J’ai déserté mon poste, je le confesse à ma honte. Il faisait si chaud, Paris était si laid avec ce lourd soleil qui jette sur les façades d’aveuglantes clartés, que je me suis sauvé lâchement à une vingtaine de lieues. Et voilà comme quoi je me trouve à Gloton, lorsque je devrais être sur les boulevards, à écouter les cancans. Péché avoué est à demi pardonné, dit-on.

Le pis est que je n’ai pas ici le moindre bavardage à mettre sous la dent. Que vais-je dire, bon Dieu !

J’ai couché dans une grande chambre nue, située au-dessus de la forge d’un maréchal-ferrant. Ce matin, vers quatre heures, j’ai été réveillé par des coups sourds et terrifiants qui ébranlaient mon lit. « Allons, bon ! me suis-je dit dans le vague du réveil, voilà encore des journalistes qui s’administrent des coups de poing sur le trottoir. » Puis, j’ai reconnu les bruits vibrants de l’enclume, je me suis souvenu que j’étais à Gloton, loin de toute boutique de papier noirci.

Je jurerais que vous ne connaissez pas Gloton. Le village, quelques maisons à la queue leu leu, s’allonge au bord de la Seine, sur une berge semée d’herbe fine. En face, il y a des îles, de grands bouquets de peupliers, coupés de canaux, de petits bras de rivière où l’eau dort dans l’ombre, avec des reflets de miroir d’acier bruni. C’est une solitude heureuse. Pas un béret de canotier, pas une jupe de petite dame. Rien que des paysans et des poules ; beaucoup de poules surtout.

Vous pensez bien qu’il m’arrive rarement de me lever à quatre heures. J’ai été tout surpris de voir le ciel à cette heure-là. Il a avant le lever du soleil, une couleur exquise que je ne lui connaissais point. On dirait la teinte rose, veinée de bleu, d’une poitrine de jolie femme ; il y a un frémissement de vie sous la peau délicate et transparente ; d’adorables pâleurs, de légères ombres jaunes et grises accusent et assouplissent la rondeur voluptueuse de l’horizon. Et des fraîcheurs tombent de haut, comme une pluie de souffles salutaires et caressants. Notre rédacteur en chef devrait bien, chaque matin, apporter un morceau de ce ciel-là, et le clouer au plafond de notre salle de rédaction.

Que de poules, grand Dieu ! Je n’ai pu faire un pas sur la berge sans poser le pied au milieu d’un troupeau. Dans le silence de la matinée, les appels des coqs, les gloussements des poules mettaient une gaieté jeune et claire. Je tendais l’oreille, je croyais entendre le cri de Paris : « Pois verts, pois verts ! » Ce n’était que le cacardement d’un canard ou le sifflement rauque d’une oie.

J’ai détaché un canot. J’aime d’amour l’eau paisible des rivières. Elles ont des grâces, des caprices, des perfidies d’amante. Quand on se baigne, quand on s’abandonne à elles, elles savent trouver des caresses souples d’amoureuse, elles montent le long de vos épaules avec des douceurs de baisers.

J’aime surtout les rives boisées des îles. Il faut que le canot soit tout petit, qu’on puisse le manœuvrer comme une bête docile. Alors on suit chaque sinuosité du bord, on pénètre sous d’épaisses broussailles qui pendent échevelées au-dessus de l’eau, on visite les petites baies, les anses étroites, les mille recoins que la rivière a creusés dans la terre molle. Parfois on rencontre des trous délicieux, pleins d’un mystère charmant : ce sont des berceaux de feuilles où le flot chante dans l’ombre fraîche et silencieuse ; on croirait découvrir les boudoirs secrets où les naïades viennent rêver à leurs tendresses, dans la lueur verte de l’eau et des herbes. (…) »

25 juin

Zola publie une chronique dans La Tribune du 28 juin, datée : « Gloton, 25 juin ». Cette causerie complète la chronique de L’Événement illustré du 17 juin. Zola y décrit de nouveau sa chambre chez le maréchal-ferrant Levasseur.

Zola Émile, « Causerie », La Tribune, 28 juin 1868.

« (…) Je dois confesser ma sauvagerie : j’ai horreur de la fausse nature, de ces villas de carton où l’on voit des dames en gants blancs qui cueillent des roses dont un jardinier a reçu l’ordre d’enlever les épines. Quand je me sauve de Paris, il me faut un trou inconnu, quelque pays barbare dans lequel je suis certain de ne rencontrer que des paysans et des poules, plus de poules encore que de paysans. Je connais, à une vingtaine de lieues, une de ces solitudes heureuses. Le village, trente maisons au plus, s’allonge au bord de la Seine, sur une berge semée d’herbe fine. En face, il y a des îles coupées de canaux, de petits bras de rivière où l’eau dort dans l’ombre, avec des reflets de miroir d’acier bruni. Le chemin de fer passe de l’autre côté du fleuve ; et remarquez qu’il n’y a pas de pont. Un bac amène les rares promeneurs. Si jamais on bâtit un pont, je fuirai plus loin, je chercherai un nouveau désert.

La nuit tombait, lorsque je suis arrivé à Gloton. Le bac a glissé sur l’eau, doux et lent dans la sérénité du soir, laissant derrière lui des traînées d’argent. Debout à l’avant, j’ai regardé d’un œil attendri, comme de vieux camarades, les grands peupliers des îles, qui se dressaient puissamment dans la pâleur tendre du crépuscule. Des voix lointaines, des bruits vagues traînaient. Un frisson universel venait des arbres et des eaux, du ciel et des prairies, et ce frisson allait en se mourant dans les ténèbres à mesure que l’ombre devenait plus épaisse. On eût dit les derniers murmures d’un enfant que l’on berce. Quand il fait nuit noire, la campagne dort.

À Gloton, les poules et les paysans étaient déjà couchés. Lorsque je puis m’oublier quelques jours dans ce coin perdu, je couche chez un maréchal-ferrant. On était prévenu, on avait mis des draps blancs à mon lit. Ma chambre est une grande pièce située au-dessus de la forge. Blanchie à la chaux, dallée de carreaux rouges et luisants, elle a pour tout mobilier un lit et une armoire colossale, pleine de linge sentant la lessive. Aux murs est pendue l’histoire de Pyrame et Thisbé, des images d’une naïveté étrange aux colorations crues. Sur la cheminée, il y a des fleurs artificielles sous des globes de verre : c’est tout le luxe de la pièce. On dort bien dans cette chambre ; les draps sont rudes, le lit est un peu dur, mais le linge de l’armoire a une bonne odeur de santé, les murailles blanches et les carreaux rouges ont des clartés jeunes et gaies qui rafraîchissent le sang brûlé par les fièvres de Paris.

(…) J’ai détaché un canot. J’aime d’amour l’eau des rivières : elle a des grâces, des caprices d’amante. J’aime surtout les rives boisées des îles. Il faut que le canot soit tout petit, qu’on puisse le manœuvrer comme une bête docile. Alors, on suit chaque sinuosité du bord, on pénètre sous d’épaisses broussailles qui pendent échevelées au-dessus de l’eau, on visite les petites baies, les anses étroites, les mille recoins que la rivière a creusés dans la terre molle. Parfois on rencontre des trous délicieux, pleins d’un mystère charmant : ce sont des berceaux de feuilles où le flot chante dans l’ombre fraîche et silencieuse. On croirait découvrir les boudoirs secrets où les filles de la Seine viennent rêver à leurs tendresses, dans la lueur verte de l’eau et des herbes.

J’ai poussé mon canot au milieu des joncs flottants, et je me suis trouvé dans une de ces retraites. Personne ne savait que j’étais là, pas même les oiseaux. Cette pensée me ravissait. Je n’avais avec moi que mon image reflétée dans l’eau dormante.

(…) Je regardais avec amitié les faucheux et les fourmis du gazon ; ces petites existences venaient du grand foyer commun et il me semblait, si j’en retranchais une seule, que j’attristerais ma retraite ombreuse. J’aurais hésité à casser une branche, par crainte de voir un jet de sang sortir de la blessure. Quand on s’oublie dans une solitude verte, au milieu des hautes herbes, on sent peu à peu que tout s’anime ; tout devient vivant, jusqu’aux pierres blanches et chaudes de soleil. Et il monte au cœur un grand respect de la vie. Une communauté étrange s’établit peu à peu ; on souffre dans sa propre chair du mal que l’on fait aux plantes en marchant brutalement sur elles. (…)

La journée était achevée, chaque être avait fini sa besogne, les ateliers de la terre se fermaient. Je songeais à ces pauvres filles qui se rougissent les yeux dans les ateliers de nos villes ; je me rappelais certaines pages du beau livre de M. Jules Simon, L’Ouvrière, cette œuvre d’un grand cœur, et je me disais que nous avons tout déshonoré, même le travail. Chez nous, il y a des riches et des pauvres, des misérables qui meurent de fatigue pour nourrir les heureux de ce monde. Aux champs, il n’y a que des travailleurs, chacun gagne son pain, et c’est pour cela que la campagne, quand la journée est finie, a la sérénité d’une cité idéale de justice et de liberté.

Que de leçons nous donneraient les prairies et les coteaux, si nous voulions les écouter ! Quand Michelet chante le poème de la nature, on sent qu’il pense à l’homme, qu’il nous offre les bêtes pour modèles, les arbres et les monts pour exemples. Dans La Montagne, il nous fait gravir les hautes cimes où souffle un air pur et libre. Les sciences naturelles sont ainsi pour lui une révélation continuelle de la loi du progrès. Il croit fermement que nous nous aimerons en frères le jour où nous nous connaîtrons enfin, et que le monde s’abîmera dans un immense baiser, lorsque la science aura démontré la parenté intime des choses et des êtres.

Les rames chantaient sur l’eau dormante, et je rêvais à cet avenir de bonté. Une douceur infinie berçait les campagnes. Il venait, je ne savais d’où, un silence plein de chansons et de prières lointaines. Les horizons s’élargissaient, légers et tremblants, comme une vision dernière qui va s’évanouir dans la nuit.»

Premiers jours de juillet

Lettre de Cezanne à Coste.

Provence Marcel, « Cezanne et ses amis. Numa Coste », Mercure de France, 37e année, tome CLXXXVII, n° 667, 1er avril 1926, p. 54-81, lettre p. 63-65.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 130-132.« [Aix] Vers les premiers jours

de juillet [18]68.

Mon cher Coste,

Voici quelques jours que j’ai eu de tes nouvelles et serai très embarrassé de te conter quelque chose de nouveau touchant la patrie absente pour toi.

Je suis depuis mon arrivée au vert, à la campagne 1. J’ai bien démarré quelques fois ; je me suis hasardé un soir, puis un autre, chez ton père, que je n’ai [pas] trouvé, mais un de ces jours, en plein midi, je pense bien le découvrir.

Quant à Alexis 2, il eut l’obligeance de venir me voir, ayant appris par le grand Valabr.[ègue] mon retour de Paris. Il m’a même prêté une petite revue de 1840 de Balzac 3 ; il m’a demandé de toi si tu continuais à peindre, etc. tu sais, toutes choses qu’on dit en causant. Il m’a promis de revenir me voir ; depuis plus d’un mois je ne l’ai revu. De mon côté, et surtout depuis ta lettre reçue, j’avais le soir tourné mes pas sur le Cours 4, ce qui est un peu contraire à mes habitudes solitaires. Impossible de le rencontrer. Cependant un grand désir de remplir mon devoir me poussant, je tenterai une descente à domicile. Mais ce jour-là, j’aurai au préalable changé de chaussures et de chemise.

Je n’ai plus eu de nouvelles de Rochefort et cependant la Lanterne 5 a fait bruit jusqu’ici.

J’ai bien un peu vu Aufan, mais les autres semblent se cacher, et un grand vide semble se faire autour de soi, quand on manque du pays depuis quelque temps. Je ne te parlerai pas de lui. Je ne sais si je vis, ou si simplement je me souviens, mais tout me fait penser. Je me suis égaré seul jusqu’au barrage et à Saint-Antonin 6. J’y ai couché dans une « paillère », chez les gens du moulin, bon vin, bonne hospitalité. Je me suis rappelé ces tentatives d’ascension. Ne les recommencerons-nous plus ? Bizarrerie de la vie, quelle diversion, et qu’il nous serait difficile à l’heure où je parle, d’être nous trois et le chien, là où à peine quelques années auparavant nous étions.

Je n’ai nulle distraction, sauf la famille, quelques numéros du Siècle, où je cueille des nouvelles anodines. Étant seul, je me hasarde difficilement au café. Mais au fond de tout ça, j’espère toujours.

Sais-tu, Penot est à Marseille. Je n’ai pas eu de chance et lui non plus. J’étais à Saint-Antonin quand il est venu pour me voir à Aix. Je tâcherai d’aller à Marseille un jour, et nous parlerons des absents et boirons à leur santé. Dans une lettre, il m’a dit : « Et les bocks tomberont. »

P.-S. — J’avais laissé cette lettre inachevée quand en plein midi, Dethès et Alexis sont tombés chez moi. Tu penses bien qu’on a causé littérature, qu’on s’est rafraîchi, car il faisait très chaud ce jour-là.

Alexis a eu la bonté de me lire une pièce de poésie que j’ai trouvée vraiment très bien, puis il m’a récité de mémoire quelques strophes d’une autre, ayant pour titre « Symphonie en la mineur ». J’ai trouvé ces quelques vers plus particuliers, plus originaux, dont je lui ai fait compliment. Je lui ai aussi fait part de ta lettre, il t’écrira à ce qu’il m’a dit. En attendant je te souhaite le bonjour de lui, ainsi que de ma famille, à qui j’ai communiqué ta lettre dont je te remercie vivement, c’est comme une rosée au milieu d’un ardent soleil. J’ai vu Combes aussi, qui est venu à la campagne. Je te serre vigoureusement la main, tout à toi de cœur.

Paul Cezanne »

- Cezanne se trouvait au Jas de Bouffan, grande propriété à quatre kilomètres d’Aix où l’artiste a peint un grand nombre de paysages, de portraits, etc.

- Paul Alexis (1847-1901), romancier, se liera à Paris avec Émile Zola dont il sera un des amis les plus intimes. Cezanne parlera souvent de lui dans ses lettres.

- Dans la Revue de Paris, dirigée par Balzac, avait paru en 1840 son étude importante sur La Chartreuse de Parme qui a dû particulièrement intéresser Zola et ses amis.

- 4. Il s’agit du Cours Mirabeau, la voie principale d’Aix.

- Le journaliste politique Henri de Rochefort était alors un adversaire célèbre de l’Empire, dont l’hebdomadaire La Lanterne était lu par tous ceux opposés à Napoléon III (parmi eux se trouvait aussi le père de Cezanne).

- Village au pied de la montagne Sainte-Victoire, à une dizaine de kilomètres d’Aix et au-delà du Tholonet.

Le jeune Dethès, cité dans la lettre, était un descendant du marchand de laine chez qui Louis-Auguste avait été employé à Aix, cinquante ans auparavant. (Mack Gerstle, p. 143).

Provence Marcel, « Cezanne au Tholonet », Le Mémorial d’Aix, 102e année, n° 12, dimanche 19 mars 1939, p. 1.

Provence Marcel, Cezanne au Tholonet, Édition du Mémorial d’Aix, Société Paul Cezanne, Les Lauves, Aix-en-Provence, 1939, 39 pages, p. 12 :« Le chien dont parle Cezanne est le chien de Numa Coste, Black. »

Provence Marcel, « Cezanne et ses amis. Numa Coste », Mercure de France, 37e année, tome CLXXXVII, n° 667, 1er avril 1926, p. 54-81, p. 61-63 :

« Près de deux mois plus tard, Cezanne est à Aix, chez son père au jas de Bouffan où il s’amuse à tant de bouffonneries picturales. Il a promis au pauvre Numa exilé dans Paris, et dans quelle forme d’exil ! sous la tenue de sergent, de lui donner des nouvelles de la patrie absente. Mais pour donner des nouvelles précises, il faudrait être un autre homme que Cezanne. Il ne sait même pas le jour du mois !

Vers les premiers jours de juillet, date-t-il.

Le Parisien en vacances ne quitte guère le jas ; du moins voit-il Alexis, Paul Alexis, alors poète élégiaque et dont le père, bourgeois aisé, moins généreux que le banquier, père du peintre, ne veut pas reconnaître la vocation artistique. Avec Alexis poète, vient aussi Antony Valabrègue, dont Cezanne n’écrira jamais le nom autrement que Valab…

Paul Alexis, fils de riches bourgeois, se promène avec d’Agay, un des élégants d’Aix ; on le rencontre aux heures de promenade sur le Cours Mirabeau. Pour le voir, le sauvage de Bouffan se vêtira convenablement ; il ira sur le Cours, ce qu’il n’aime guère, et même s’il le faut, heurtera-t-il à la vieille maison de la rue des Quatre-Dauphins. Cezanne l’obligeant n’a-t-il pas promis à Numa de voir pour lui Alexis ?

Il n’y a qu’un lustre que Cezanne a manqué d’Aix comme il écrit beaucoup plus tard ; déjà il ne retrouve plus le revenant à même visage. A quarante ans il se plaindra de ne pas voir les mêmes visages de jeunes filles.

Du moins, si les amis se sont envolés, si les visages ont changé, si les promenades sur le Cours Mirabeau lui sont de peu d’attraits, Paul Cezanne a-t-il la ressource de courir la campagne. Hélas ! courir seul. Où sont Zola, les frères Baille, Numa ? Paris les a tous happés. Solitaire, Cezanne va vers Sainte-Victoire, vers le barrage que François Zola le père a construit et qui porte son nom, vers Saint-Antonin, la barre rouge du haut mont ; là il couche dans la paille, tâte le vin, frotte le pain d’ail, à l’habitude. Les amis lui manquent et même Black, le chien, qui cette fois n’est évoqué qu’en prose. L’amitié lui est toujours chère, et de son témoignage il dit joliment qu’elle est une rosée au milieu d’un ardent soleil.

Enfin, en post-scriptum, Antony, non plus Valab… ni Valabrègue, reparaît. Antony est alors peintre ; il a eu, paraît-il, du succès avec un plaisant morceau.

Antony Valabrègue, né à Aix, fut avec Abram, l’un des deux amis Israélites de Cezanne, à Aix. Il posa, avec son coreligionnaire, dans des toiles où sont au premier plan Mme Conil et Mlle Marie Cezanne, les deux sœurs du Maître, sous une charmille.

Valabrègue, plus jeune que Zola et que Cezanne, hésita longtemps avant de se fixer à Paris ; il y fit de fréquents séjours, pressé par Zola de s’y installer.

A Paris, en 1867, il débuta avec des vers dans l’Artiste d’Arsène Houssaye. Durant la guerre, il quitta Paris comme Zola qui s’en fut à Bordeaux, il s’installa à Marseille et y créa un journal, la Marseillaise, qui ne vécut pas longtemps.

On lui doit une étude sur Le Nain, dont le Musée d’Aix possède une œuvre importante, qu’aimait Cezanne et qui peut-être lui inspira ses Joueurs de cartes. Tristan Klingsor a établi à ce sujet un rapprochement heureux.

M. Émile Blémont, poète des Annales politiques et littéraires, a publié les poésies posthumes de Valabrègue en 1902, l’Amour des bois et des champs.

Valabrègue écrivit des vers, de la critique littéraire et surtout de la critique d’art. »

Provence Marcel, « Cezanne au Tholonet », Le Mémorial d’Aix, 102e année, n° 16, dimanche 16 avril 1939, p. 2.

Provence Marcel, Cezanne au Tholonet, Édition du Mémorial d’Aix, Société Paul Cezanne, Les Lauves, Aix-en-Provence, 1939, 39 pages, p. 35-39 :« Plusieurs noms d’amis de Cezanne, cités dans cette étude, sont connus : Numa Coste, Zola, Solari, les Baille. Précisons d’autres.

AUFFAN

Auffan [Amédée], ami de jeunesse de Cezanne, devint contremaître dans une fabrique de chapeaux. Il était donc chapelier ; cela peut expliquer ses relations avec le fils de l’important industriel chapelier plus tard banquier à Aix que fut Louis-Auguste Cezanne, le père du peintre. Mon savant collègue de l’Académie d’Aix, l’auteur de la Petite Flore des rues d’Aix, M. Émile Lèbre m’écrit : « La fabrique de chapeaux où Auffan était contremaître était exploitée par un de mes cousins près du Marché aux bestiaux. J’ai vu dans son bastidon des tableaux de Cezanne auxquels il n’attachait du reste aucune valeur. Ce n’est pas fameux, disait-il, et je n’ai pas voulu les conserver chez moi, en ville. Ceci se passait à Aix vers 1890. Mon parent qui avait connu Cezanne, Baille, Solari, me disait : Ils ont presque tous percé. Il n’y a que Césanne qui n’a pas réussi. »

Auffan avait un frère pâtissier, rue Espariat, presque en face l’église de Saint-Esprit Saint-Jérôme, Cezanne lui avait donné un tableau qu’il vendit plus tard 200 francs croyant faire une fameuse affaire. Auffan, pâtissier, était l’oncle de M. Gastaud, ancien entrepreneur de menuiserie et de Mme L. Durand, épouse de l’ancien conservateur du Muséum d’Aix, l’érudit Louis Durand qui, consulté, m’a répondu : « Je l’ai connu, Cezanne, et il m’a encombré bien des fois à Bibémus ; il avait la manie de se caler pour travailler à une sorte de brèche qui donnait accès à un sentier descendant aux carrières. J’avais à descendre dans ces carrières pour mes recherches entomologiques et sa présence avec tout son fourbi m’obligeait à un long détour. Je le saluais au passage ; il grognait un Bonjour, Durand et je filais. Au Château du Diable, il y avait une faisso [bande de terre soutenue par un mur] qu’il affectionnait, et moi aussi, et là pendant de longues années on pouvait trouver des épaisseurs multicolores de raclures, de tubes esquichés et de pinceaux brisés. Je regrette ce temps là… »

Quant aux Auffan, ils étaient en effet deux frères. L’Aîné, Amédée, a travaillé chez Haas et chez Goupin, fabricants de chapeaux. Il faisait partie d’une bande où figuraient Baille, Solari, Cezanne, Marion, Valadon, Bourrelly, qui fut économe au Bureau de Bienfaisance, fonction que son fils occupa après lui.

Tous ces types étaient un peu turbulents. Ils s’assemblaient dans une sorte de bicoque, rue des Étuves, jouaient aux cartes, fumaient la pipe ou buvaient du vin, une vraie tabagie. On lui avait donné un nom.

Amédée Auffan, dont la femme a travaillé aussi aux chapeaux, a eu une fille, Honorine élevée chez les Dames du Saint-Sacrement. Elle a été chez Marion, à Marseille, comme éducatrice de sa fille. Elle fut à Rognes avec ses parents, institutrice libre avec Mlle Barlatier. Elle est morte subitement chez des amis, alors qu’elle était pensionnaire à la Merci, il y a quelques années, après avoir été religieuse de chœur aux Clarisses Capucines d’Aix, avenue Paul Cezanne. Sa santé ne lui permit pas d’y rester.

Auffan le Jeune, Louis, ancien pâtissier, a été un amateur enragé de peintures dans le choix desquelles il n’avait pas toujours un goût parfait. Il a eu, en effet, un carton de Cezanne où Valabrègues figurait. Je vois encore cela… Plus tard, comme vous le dites il le vendit. Le bastidon d’Amédée l’Aîné se trouvait ancienne Route des Alpes avant d’arriver aux Platanes à main gauche. Je sais qu’il y avait là quelques études de Cezanne. Bourrelly, le père, en eut aussi ».

Voilà ces Auffan bien situés.

La fille de l’Aîné fut institutrice chez Marion. J’ai souvenir d’avoir vu souvent dans ma petite enfance à Saint-Henry, chez mon oncle Pierre Joannon, président de la Société Générale des Tuileries, Fortuné Marion. Professeur à la Faculté des Sciences, conservateur du Muséum de Marseille, Marion fouilla dans les creux d’argile des tuiliers de la famille. Il fut inconsolable de la mort de sa fille enlevée, en pleine jeunesse, par une maladie de poitrine. L’élève étant morte, Mlle Auffan se plaça ailleurs. Elle alla à l’école libre de Rognes. Marion fut peintre amateur. Cezanne fit son portrait vers 1866. Le portrait est au Musée de Bâle. »

17 juillet

Lettre de Marion à Morstatt.

Marion expédie un tableau à Morstatt, Cezanne lui envoie une nature morte en attendant d’autres toiles.

Barr Alfred, « Cezanne d’après les lettres de Marion à Morstatt 1865-1868 », Gazette des beaux-arts, 79e année, 6e période, tome xvii, 883e livraison, janvier 1937, lettre n° 32 de Marion, Marseille, à Morstatt, Stuttgart, 17 juillet 1868, p. 42.

« Il [Katz] t’apporte de moi une petite étude assez réussie qui était destinée à V. [la maîtresse de Marion] qui la désirait mais qui s’en prive très volontiers pour toi. Tu as aussi une nature morte de Paul [Crâne et chandelier, R083]. Nous t’adresserons quelque jour quelques autres toiles. »

« Travaille vivement et longuement ton piano et la musique, il me semble que tu pourras te faire alors une position en France, quelque part où je serais, et Paul auprès de nous. Ce n’est pas un projet dans l’air et j’espère bien qu’il se réalisera. À nous trois, peintre, musicien et savant, ce serait une charmante association.

Les littérateurs de notre bande pourraient bien quelquefois et de temps en temps en être. Mais pour Zola et Valabrègue, Paris est tout, tandis que la Provence peut bien nous aller à nous trois. »

7 août

Lettre d’A. Guillemet à Émile Zola, datée vendredi 7 août 1868

Baligand Renée, « Lettres inédites d’Antoine Guillemet à Émile Zola (1866-1870) », Les Cahiers naturalistes, Paris, éditions Grasset-Fasquelle et Société littéraire des Amis d’Émile Zola, 23e année, 1978, n° 52, p. 173-205, lettre p. 189-190.

« Mon cher Émile

Je suis à Pontoise depuis hier soir. Le pauvre peintre a déjà donné des signes d’ennui. Il ne fera sans doute pas de vieux os ici. Enfin attendons pour parler la venue du littérateur influent [Zola, bien sûr]. Ne manquez pas demain. Votre venue est annoncée au camp des peintres [probablement Pissarro, Béliard, mais qui d’autre ?]. Nous ferons avec vous une promenade en voiture pour voir Andrésy et Conflans. Peut-être me réfugierai-je là. Prenez le train de 9 h 5 m, je serai à la gare.

Je vous serre les deux mains

A. Guillemet.Hôtel du Gd Cerf, Pontoise [Saint-Ouen-l’Aumône, en réalité] (S. et Oise) »

Guillemet ne restera pas longtemps à Pontoise, puisqu’il écrit le 18 août à Zola qu’il se trouve à « Bonnières depuis ce matin. Voilà tout et je tâcherai d’y rester jusqu’à la fin septembre. »

Lettre d’A. Guillemet à Émile Zola, datée « Mardi 18 août » [1868] ; Baligand Renée, « Lettres inédites d’Antoine Guillemet à Émile Zola (1866-1870) », Les Cahiers naturalistes, Paris, éditions Grasset-Fasquelle et Société littéraire des Amis d’Émile Zola, 23e année, 1978, n° 52, p. 173-205, lettre p. 190-191

Automne, peu après le 6 novembre

Lettre de Marion, Aix, à Morstatt

Le projet de Marion de faire venir Morstatt en Provence ne se réalise pas.

Barr Alfred, « Cezanne d’après les lettres de Marion à Morstatt 1865-1868 », Gazette des beaux-arts, 79e année, 6e période, tome xvii, 883e livraison, janvier 1937, lettre n° 34 de Marion, Marseille, à Morstatt, automne 1868, p. 44, 51.

« Cezanne n’est point là à ce moment, mais compte toujours sur son souvenir, nous te reprochions ces jours-ci ton silence, en promenant tous deux sur le bord de l’Arc.

[…] la vie je l’espère nous sera à tous facile. Quand je dis à tous, j’entends principalement toi et moi, Paul est à l’abri du besoin et Zola nous écrit qu’il est sûr maintenant de trouver toujours sa vie assurée sans trop de peine même. Il s’est fait ces derniers temps pas mal de bruit autour de son nom. Zola agit assez facilement avec adresse. Il a fini par se lancer aux trousses de la ville d’Aix qui s’était autrefois mal comportée vis-à-vis de son père. Il a réussi à ennuyer pas mal de gens et pour finir le conseil municipal déclare aujourd’hui [6 novembre 1868] qu’un boulevard de notre ville sera appelé Boulevard Zola. »

Par délibération du 6 novembre 1868, le conseil municipal d’Aix a émis le vœu que le boulevard du Chemin-Neuf prenne le nom de François-Zola, ce qui sera approuvé par décret impérial du 29 décembre 1868.

« Nouvelles diverses », Le Mémorial d’Aix, journal politique, littéraire, administratif, commercial, agricole, 33e année, n° 3, dimanche 17 janvier 1869, p. 2.

Lettre suivante de Marion à Morstatt en novembre

Barr Alfred, « Cezanne d’après les lettres de Marion à Morstatt 1865-1868 », Gazette des beaux-arts, 79e année, 6e période, tome xvii, 883e livraison, janvier 1937, lettre n° 35 de Marion à Morstatt, automne 1868, après le 6 novembre, p. 51.

« Naturalisme pas mort », lettres inédites de Paul Alexis à Émile Zola, 1871-1900, présentées et annotées avec de nombreux documents par B. H. Bakker, Toronto et Buffalo, University of Toronto Press, 1971, 609 pages.

Zola Émile, « Livres d’aujourd’hui et de demain », Le Gaulois, 2e année, n° 190, dimanche 10 janvier 1869, p. 3.« Tous les amis sont à Paris, là-bas, Cezanne, Zola, Valabrègue. Cezanne peint avec constance. Zola vient de publier un roman, Madeleine Férat, supérieur à tout le passé ; un livre que je voudrais avoir fait. — Un homme jaloux du passé de la femme qu’il aime ; le tout étudié avec la distinction et l’intelligence de nos tempéraments. Valabrègue est drôle, incroyable d’aveuglement dans la vie, mais il fait des vers assez réussis. »

Le reste de la lettre relate la publication par Zola dans Le Gaulois d’un poème de Paul Alexis en le faisant passer pour un poème posthume de Baudelaire.

Novembre

Lettre de Marion à Morstatt :

Lettre de Cezanne à Coste, vers la fin novembre [1868] (voir plus bas).

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 134 ; lettre de Marion à Morstatt, [automne 1868] ;

Barr Alfred, « Cezanne d’après les lettres de Marion à Morstatt 1865-1868 », Gazette des beaux-arts, 79e année, 6e période, tome xvii, 883e livraison, janvier 1937, lettre n° 36, p. 57, 58.« Cezanne travaille toujours rudement et de toutes ses forces à ordonner son tempérament, à lui imposer les règles d’une science calme. S’il arrive à ce but, mon cher, nous aurons des œuvres fortes et complètes à admirer. »

Vers la fin novembre

Lettre de Cezanne à Numa Coste.

Cezanne travaille à un paysage des bords de l’Arc, pour un prochain Salon, mais ne sachant pas si ce sera celui de 1869.

Provence Marcel, « Cezanne et ses amis. Numa Coste », Mercure de France, 37e année, tome CLXXXVII, n° 667, 1er avril 1926, p. 54-81, p. 65-66, lettre p. 66-68.

Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 132-134 :« Aix vers la fin de novembre.

C’est lundi soir.

Mon cher Numa,

Je ne peux te dire au juste l’époque de mon retour. Mais je l’effectuerai très probablement dans les premiers jours de décembre, environ vers le 15. Je ne manquerai pas de voir tes parents avant mon départ et je te porterai tout ce que tu voudras.

D’ailleurs une caisse de linge devant m’être expédiée par petite vitesse, je puis me charger de bien des choses.

J’ai vu ton père il y a bien déjà quelque temps et nous sommes allés voir Villevieille. De t’en parler, ça me fait penser à aller le voir et surtout de ne pas l’oublier à l’heure de mon départ. Mais je marquerai sur un papier tout ce que je dois faire et les personnes que je dois voir, et j’effacerai au fur et à mesure, ainsi je n’oublierai rien. Tu m’as bien fait plaisir de m’écrire, car ça vous tire de la somnolence dans laquelle on finit par tomber. La belle expédition que l’on devait faire à Sainte-Victoire est tombée dans l’eau cet été, à cause de la trop grande chaleur, et en octobre à cause des pluies ; tu vois ça d’ici, quel ramollissement il commence à se faire dans la volonté des petits camarades. Mais que veux-tu, c’est comme ça, il paraît qu’on n’est pas toujours vibrant, on dirait en latin « semper virens », toujours vigoureux, ou mieux voulant.

Des nouvelles d’ici je ne t’en donnerai pas, car sauf la création du Galoubet à Marseille, je ne sache rien de neuf. Et pourtant, Gibert Pater 1, mauvais pictor, a refusé à Lambert de photographier quelques toiles du Musée Bourguignon et lui coupe ainsi le travail. Refus à Victor Combes de copier, etc. Noré est très cancre. Il fait, dit-on, un tableau pour le Salon.

Tout ça c’est des goitreux. Papa Livé sculpte depuis 58 mois un bas-relief d’un mètre, il en est toujours à l’œil du saint XXX.

Il paraît que le sieur d’Agay, ce jeune Fashionable que tu sais, rentre un jour dans le Musée Bourguignon. Et maman Combes l’y dit « donnez-moi votre canne, papa Gibert ne veut pas de ça ».

« Je m’en fiche », dit l’autre. Il garde sa canne. Gibert pater arrive, il veut faire une scène, « je t’emm… », lui crie d’Agay. Authentique.

M. Paul Alexis, garçon d’ailleurs très bien mieux, et on peut dire pas fier, vit de poésies et autres. Je l’ai vu quelquefois durant le beau temps, tout dernièrement encore je l’ai rencontré et lui ai fait part de la tienne. Il brûle de partir à Paris, sans le consentement paternel ; il veut emprunter quelque argent hypothéqué sur le crâne paternel et s’enfuir sous d’autres cieux, où l’attire d’ailleurs le grand Valab… qui ne donne guère de signes de vie. Alexis donc te remercie de penser à lui, il te rend la pareille. Je l’ai traité de paresseux un peu, il m’a dit que si tu savais son embarras (un poète doit toujours être gros de quelque Iliade ou plutôt d’une Odyssée personnelle) tu l’excuserais. Que ne lui donnes-tu un prix de diligence ou autre analogue, mais je conclus à ce que tu lui pardonnes, car il m’a lu quelques pièces de vers qui font preuve d’un talent non médiocre. Il a déjà richement la pâte du métier.

Je te serre la main d’un peu loin en attendant de te la serrer de plus près, tout à toi, ton vieux

Paul Cezanne

Le mot « employé » me semble saugrenu, et cependant comment dois-je t’appeler dans l’exercice de tes nouvelles fonctions ?

Je ne puis mettre cette lettre à la poste que demain dans l’après-midi.

Je travaille toujours beaucoup à un paysage des bords de l’Arc [non identifié], c’est toujours pour le Salon prochain, sera-ce celui de 1869 ? »

1. Joseph Gibert (1808-1884), professeur à l’École de dessin d’Aix, était en même temps conservateur du Musée dont fait partie la coll. Bourguignon de Fabregoules. Son fils, Honoré (1832-1891), lui succéda à ce poste.

Provence Marcel, « Cezanne et ses amis. Numa Coste », Mercure de France, 37e année, tome CLXXXVII, n° 667, 1er avril 1926, p. 54-81, p. 65-66 :

« La dernière lettre de ce portefeuille est de la même année. La date est à peine plus précise que pour la précédente : vers la fin de novembre, c’est lundi soir. Pour l’année, pas de doute c’est encore 1868. Il est fait allusion au prochain salon, celui de 1869.

Dans une quinzaine, Cezanne compte être à Paris pour reprendre sa vie d’apprenti-pictor. Obligeant toujours, il compte aller voir, avant de s’en aller, les parents de Numa pour se charger de leur commission. Mais lui-même n’aura-t- il pas un bagage ? Si fait ; il le mettra en petite vitesse avec lui, il prendra les colis pour son ami. Aussi, il ira revoir Villevieille avant de partir. Et pour ne rien oublier, il emploiera un procédé qui lui deviendra habituel ; il écrira ses commissions sur une feuille de papier. Plus tard, à l’atelier des Lauves, dans des hiéroglyphes indéchiffrables, il marquera ses occupations à la craie blanche sur le mur.

Fin d’automne. Il n’y a plus dans Aix d’amis entreprenants. On a laissé passer le temps de monter à Sainte-Victoire. Déjà le ramollissement chez les petits camarades (Alexis, Valab.). D’ailleurs, il n’est pas que de braves gens dans Aix. Gibert, le conservateur du Musée, directeur de l’école des Beaux-Arts où il a succédé au parfait artiste Constantin, est un mauvais pictor et méchant conservateur. Ne l’a-t-on pas vu en 1860 ne donner que le second prix de dessin à Cezanne ? Les peintres d’Aix, Combes, Noré, sont des goitreux. Les générations se renouvellent et, trente ans plus tard, de leur successeur, Cezanne dit la même chose, tous des goitreux.

Du moins, l’élégant d’Agay a-t-il remis à sa place le Gibert mauvais pictor. Aix s’est vidé. Tous les bons esprits sont dans la capitale. Il ne reste guère que Gibert et les autres. Paul Alexis brûle de rejoindre à Paris l’escouade aixoise et cet Émile Zola qui l’accueillera dans le groupe de Médan plus tard. Alexis est poète et amoureux. Il a hâte de retrouver à Paris le grand Valab. et pour cela est prêt à faire rougir de honte le crâne paternel.

Cezanne, le délicat Cezanne, a un scrupule ; il lui déplaît d’écrire à son ami le militaire, employé ; car Numa Coste a monté en grade ; il a passé officier, mais toujours dans la section des commis et employés.

Enfin, par cette dernière lettre, nous voyons Cezanne travaillant sur ces bords de l’Arc où il reviendra trente ans plus tard pour fixer le cadre de ses Baigneuses. Il rêve au Salon, au Salon de 1869. »

Provence Marcel, Le Cours Mirabeau, trois siècles d’histoire 1651-1951, Aix-en-Provence, éditions du Bastidon, 1953, 349 pages, p. 139-140 :

« N° 31 Librairie de Provence

[…] Victor-François Combes, fils de cordonnier, naquit en 1837, suivit les cours de Gibert à l’École de dessin avec Paul Cezanne qu’il retrouva à Paris. Par une lettre de Cezanne du 4 juin 1861, on voit les deux compères souper ensemble à Paris. En 1867, revenu dans Aix, Combes ne traîne pas l’opulence ; il obtient d’être nommé gardien du musée provisoire où a été installée la collection Fabregoules, rue du Louvre, 24, ancienne chapelle des Pénitents Blancs des Carmes. La maman, veuve du pégot, sert de concierge. Dans une lettre de Cezanne à Numa Coste, que j’ai publiée avec d’autres dans le Mercure de France, on lit : « Aix, vers la fin de novembre (1868). Gibert Pater, mauvais pictor, a refusé à Lambert de photographier quelques toiles du Musée Bourguignon. Refus à Victor Combes de copier. » Ainsi, l’infortuné gardien de la collection n’avait pas le droit d’en copier les tableaux. Gibert appliquait un étroit règlement. Cezanne va donner un autre trait : « Le sieur d’Agay rentre, un jour, dans le Musée Bourguignon. Et maman Combes l’y dit : Donnez-moi votre canne, papa Gibert ne veut pas de ça. » La maman Combes gardait les cannes et parapluies. Une lettre de Cezanne à Numa Coste, en 1868, montre le fils du châtelain du Jas de Bouffan invitant Combes dans la maison des siens. Que pensait Cezanne de Gibert, Combes, Lambert ? « Tous des goitreux. » En 1870, Cezanne se terre dans les criques de l’Estaque, tandis que les gendarmes le recherchent au Jas. Combes agit plus vaillamment. Il s’engage dans les Francs-Tireurs ; il trouvera, dans ses souvenirs de guerre, sa vocation définitive. C’est un tout petit Neuville, un mince Detaille. Il peindra des scènes militaires de son siècle, « le passage des Hongrois à Aix », fin de l’Empire, « la mort du lieutenant-colonel Rey à Malagnano, 1859 » (musée de Longchamp). Raimbault, qui avait vu de ses tableaux chez le Dr L. Martin, assure que c’était « un vrai peintre, un peu froid, mais capable de composer et de traiter un tableau ». Quand le Café d’Apollon cèdera la place à la librairie, M. Maisonneuve, peintre décorateur, entrepreneur, professeur à l’École de dessin, sauvera deux panneaux. On aimerait de savoir ce qu’ils sont devenus. Combes ne se fit pas vieux. Il mourut en 1876, à 39 ans. »

4 décembre

Lettre de Zola à Marius Roux, Paris, 4 décembre 1868.

Émile Zola, correspondance, éditée sous la direction de B. H. Bakker, éditrice associée Colette Becker, conseiller littéraire, Henri Mitterand, tome II : 1868 – mai 1877, Montréal et Paris, Les Presses de l’Université de Montréal-éditions du CNRS, 1980, 644 pages, lettre n° 48, p. 171-172.