Datation des copies de sculptures réalisées par Cezanne

(Première partie : 1859-1878)

François Chédeville

Préambule

Ce travail fait l’objet de trois articles successifs :

On trouvera une récapitulation générale des études présentées ici sous forme d’un tableau excel visant à faciliter les travaux de recherche relatifs à la chronologie : Copies de statues – Liste exhaustive

Ce tableau liste l’ensemble des copies de sculptures et permet divers types de tris :

- la première colonne permet de trier par n° Chappuis croissants (présentation actuelle) ou décroissants. En outre, en cliquant sur le n°, on a accès à l’image agrandie du dessin en question.

- la seconde colonne permet de trier dans l’ordre chronologique Chappuis

- la troisième colonne permet de trier dans l’ordre chronologique ajusté

- la quatrième colonne permet de faire un tri alphabétique des titres ou de rechercher un titre particulier.

Introduction

La confrontation de la chronologie de la vie de Cezanne avec la datation de ses copies de sculptures telle qu’elle a été établie par Chappuis révèle un certain nombre d’incompatibilités qu’il convient d’analyser pour parvenir à une datation plus sûre de ces œuvres. En effet, connaissant le lieu où a été réalisée telle copie, il faut nécessairement que la présence de Cezanne soit attestée en ce lieu à la date assignée à la copie par Chappuis pour rendre celle-ci simplement possible. Or c’est loin d’être toujours le cas.

Un exemple évident d’une telle incohérence est celui de toutes les copies des bustes du Louvre ou du Trocadéro datées par Chappuis « about 1900 », alors que Cezanne est à Aix depuis la fin de l’année 1999 et ne reviendra en région parisienne (pour des vacances à Fontainebleau) qu’en 1905 : au mieux, on peut considérer que ces bustes ont été copiés au plus tard en 1899.

Plus problématique : le cas des Vénus de Milo datées 1883-86, ou des Hercule au repos datés 1884-87, toutes années où Cezanne n’est pas à Paris mais en Provence et n’a donc pu se rendre au Louvre.

Il convient donc de réexaminer à la lumière de ce critère l’ensemble des datations des copies de sculptures définies par Chappuis, afin, dans les cas litigieux, de proposer une nouvelle datation.

Mais dans l’exemple des Vénus de Milo ci-dessus, comment déterminer s’il faut les dater d’avant 1883 ou d’après 1886 ? Faute d’éléments factuels incontestables, nous en sommes réduits à l’analyse stylistique des dessins par comparaison avec tous ceux qui leur sont contemporains, la référence pour ces derniers demeurant cependant Chappuis. Mais comme on peut relever dans son catalogue d’assez nombreuses incohérences dans la datation de l’ensemble des dessins, bien au-delà des copies de sculptures, cela peut éventuellement affaiblir la pertinence de ces comparaisons de style. Cependant nous n’avons pas mieux pour nous repérer dans la détermination d’une datation ajustée des copies de sculptures, laquelle ne pourra être réellement affinée que lorsqu’une révision approfondie et exhaustive de la datation de l’ensemble des dessins de Cezanne sera réalisée. En attendant, pour permettre au lecteur de faire ses propres comparaisons de style, chaque copie de sculpture et chaque dessin « témoin » seront illustrés dans cette étude par une imagette dans le corps du texte et une référence permettant d’en obtenir une reproduction de grande taille rendant possible l’examen détaillé de la technique mise en oeuvre par Cezanne.

Comme Cezanne a effectué au moins 217 copies de sculptures[1], dont 213 en dessin, 3 en aquarelle (RW064, RW146, RW297) et une en peinture (une statuette figurant sur le bureau dans le portrait de Gustave Geffroy, R791), le travail n’est pas mince, d’autant que les intervalles de temps donnés par Chappuis sont le plus souvent assez lâches[2], mais aussi que nous manquons parfois de précision quant à la localisation du peintre à certaines périodes de sa vie.

C’est le 20 novembre 1863 que Cezanne obtient la permission de copier au Louvre.

Antérieurement à cette date, de 1858 à 1860, 5 dessins sont considérés par Chappuis comme des copies de sculptures faites au Musée Granet ou à l’école de dessin d’Aix, même si l’on n’a pas identifié les originaux (Fig. 1). Faute de mieux, on peut admettre cette datation, d’autant que ces dessins, évidemment, n’ont que peu à voir avec les techniques proprement cézanniennes que l’on verra apparaître par la suite, leur intérêt demeurant plutôt anecdotique[3].

On ne connaît aucune autre copie de sculpture entre 1861 et 1863.

A partir de 1864 et jusqu’en 1899, Cezanne réalisera au Louvre 186 copies de sculptures[4].

A ce corpus, il convient d’ajouter 14 copies effectuées au Trocadéro, 3 de statues des Tuileries et 3 du jardin du Luxembourg.

Toutes ces copies supposent la présence de Cezanne à Paris, sauf à admettre qu’un petit nombre d’entre elles ait pu être réalisé sur moulages de plâtre au musée d’Aix, qui possédait un certain nombre de reproductions de statues du Louvre – mais l’analyse de détail des images et des temps montre que cette hypothèse n’a pas lieu d’être retenue.

Restent 11 copies de sculptures dont l’original n’est pas connu[5], qui pourraient théoriquement avoir été faites ailleurs qu’à Paris, et pour lesquelles on ne peut donc rien affirmer avec certitude concernant leur datation par Chappuis en cohérence avec la présence de Cezanne au lieu de leur réalisation, puisque celui-ci est inconnu.

En fonction des périodes où Cezanne s’est absenté de Paris de façon significative, on peut dégager pour structurer notre approche six grands intervalles de temps durant lesquels il a pu réaliser des copies de sculpture à Paris : 1864-72, 1874-78, 1880-82, 1887-90, 1891-95, 1896-99. Nous examinerons successivement ces six intervalles de temps en trois articles successifs, les deux premiers intervalles faisant l’objet du présent article..

I – Intervalle 1864-72 et début de l’intervalle 1874-78

Durant cet intervalle, Cezanne partage son temps entre Paris et Aix, avant de partir à l’automne 1872 à Auvers pour plus d’une année, ne revenant s’installer à Paris qu’au printemps 1874.

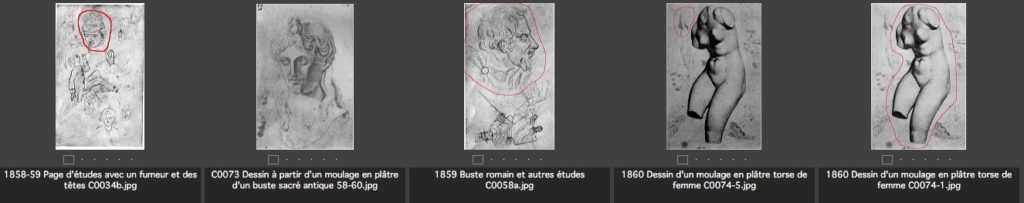

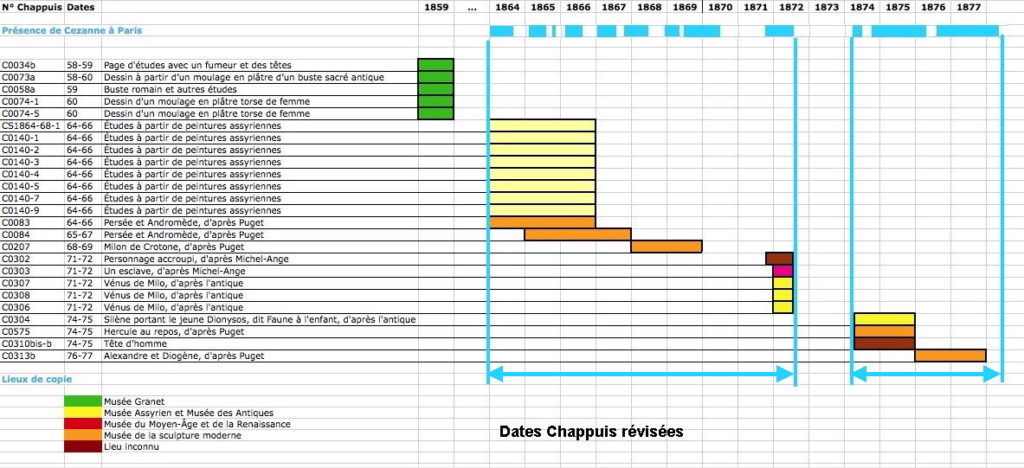

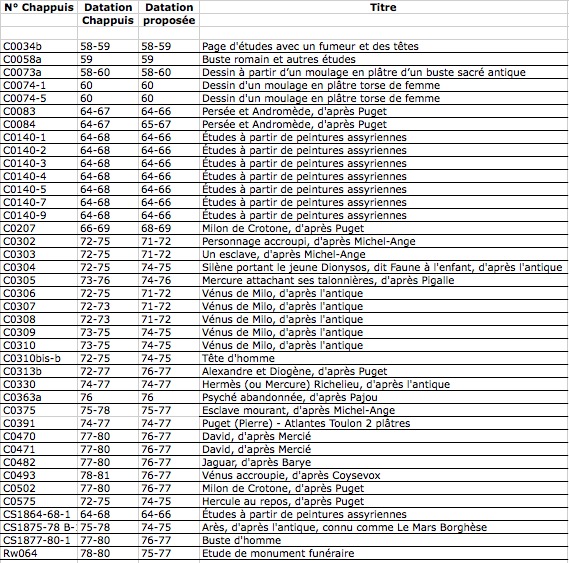

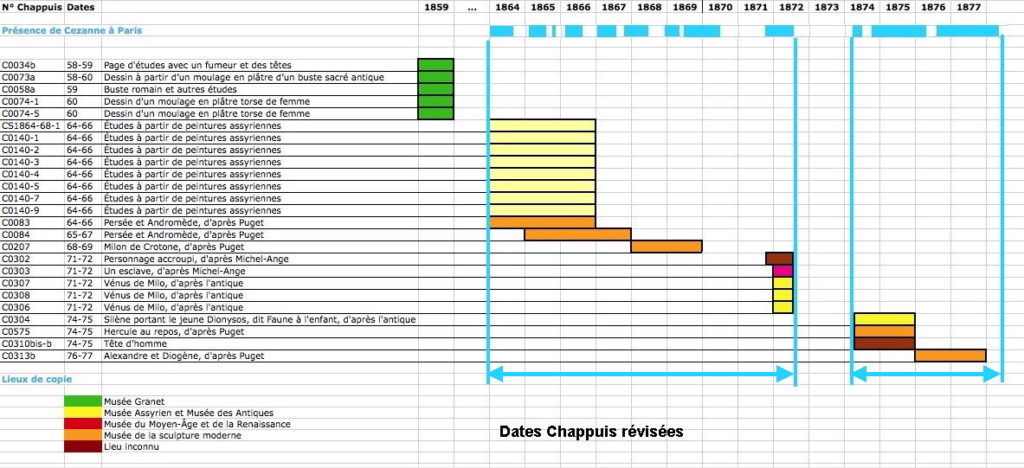

Le tableau suivant liste les copies de sculptures relevant de cette époque :

Tableau 1

Toute datation par Chappuis se situant à l’intérieur de l’intervalle 1864-72 ne pose pas de problème de cohérence, ce qui n’est pas le cas dès que la datation de Chappuis déborde de cet intervalle sur les années postérieures à 1872.

1) 1864-69

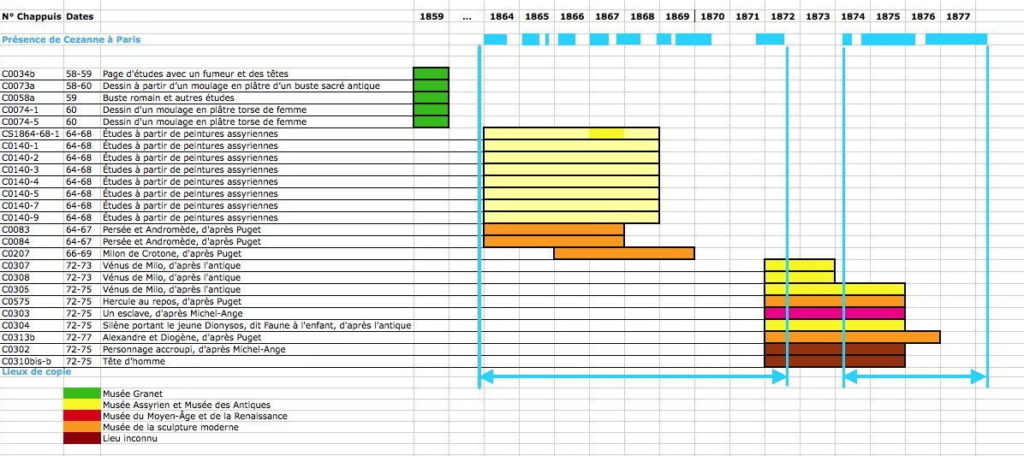

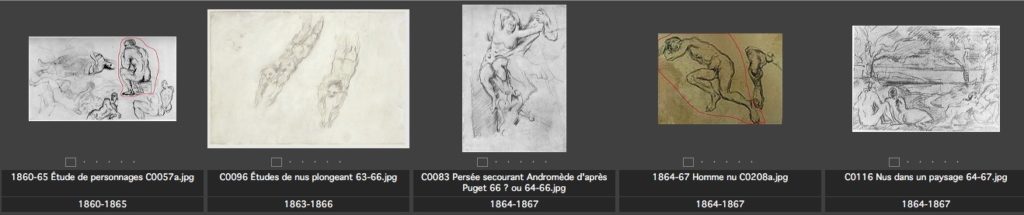

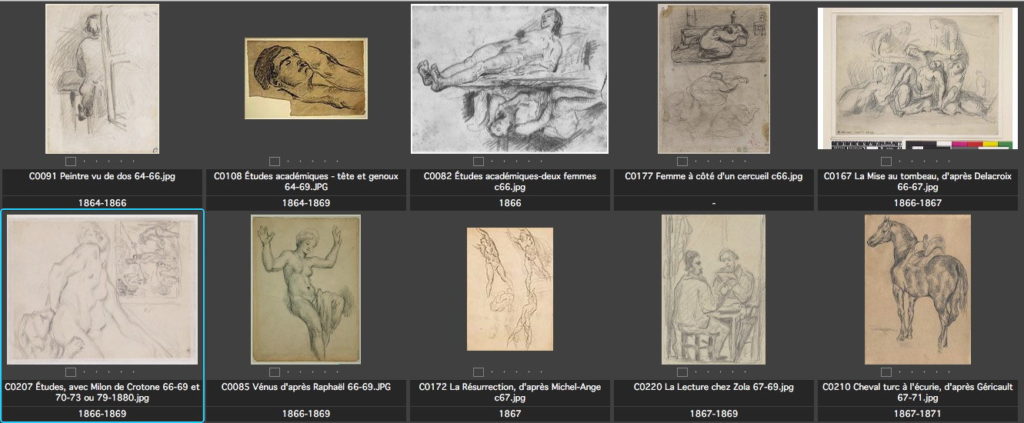

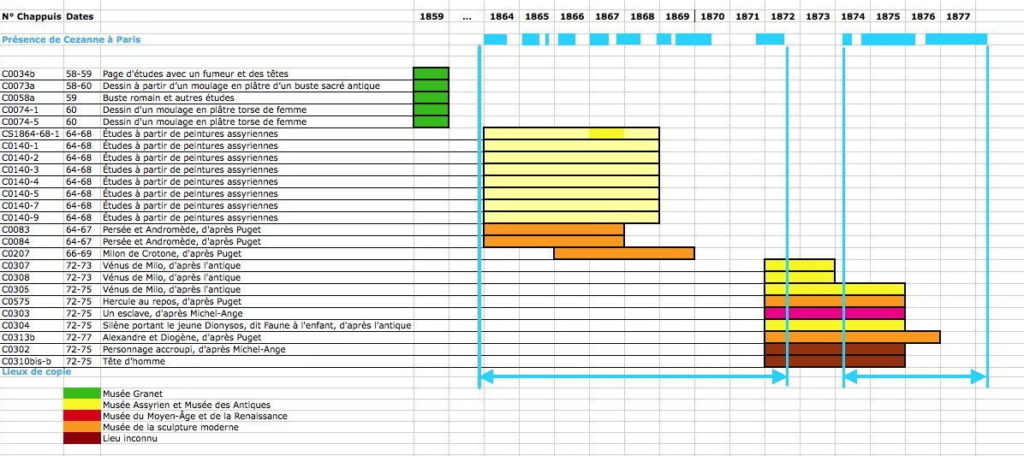

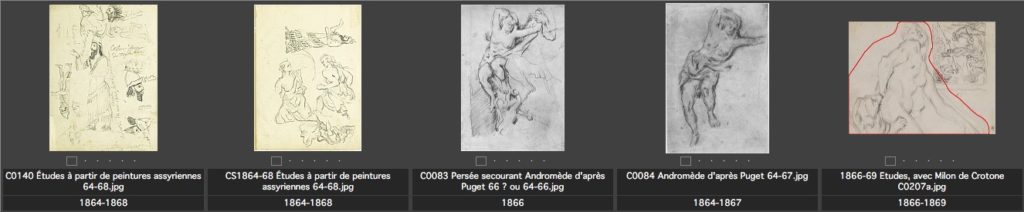

On trouve 5 feuilles (Fig. 2) comportant 11 dessins dont la datation proposée par Chappuis est compatible avec la présence de Cezanne à Paris :

Figure 2

N.B. : les dates figurant sous les imagettes sont celles de Chappuis.

(cliquer sur chaque n° pour obtenir un agrandissement de la feuille de dessin correspondante : C0140, CS1864-68, C0083, C0084, C0207a)

Ces feuilles ne posent donc pas de problème d’incohérence dans leur datation. Cependant, on peut tenter de resserrer l’intervalle proposé par Chappuis.

Concernant les dessins Assyriens, Chappuis pense qu’ils sont copiés depuis des peintures à identifier ; mais ils peuvent aussi bien avoir été réalisés dans les salles de sculpture assyrienne du Louvre. D’ailleurs les indications de couleur présentes sur la feuille C0140 n’auraient pas lieu d’être si Cezanne recopiait une peinture observée dans un magazine ; elles n’ont de sens que si Cezanne projetait de refaire « au propre » ces ébauches en les colorisant. Noter au passage que le dessin C0139d, représentant une coiffure orientale, est lui aussi accompagné d’un commentaire relatif aux couleurs observées sur l’original, procédé qu’on ne retrouve nulle part ailleurs chez Cezanne et pousse à rapprocher ces deux feuilles issues vraisemblablement du même carnet Cj4. Le fait que ce dernier dessin C0139d figure à côté d’une esquisse pour L’Orgie de 1867 et que l’indication « Thérèse Raquin » (roman paru en 1867) est écrite à l’envers en bas de la feuille C0140 peut conduire à dater celle-ci de cette année ; le projet – si projet il y a eu – de les reproduire ultérieurement en couleurs pourrait expliquer leur caractère d’ébauche peu poussée. Mais la maladresse de ces dessins est telle que dans le doute, elle nous inciterait pourtant à les dater plutôt du début de la période 1864-68 que de sa fin, soit vers 1864-66, au moment des toutes premières visites de Cezanne au Louvre .

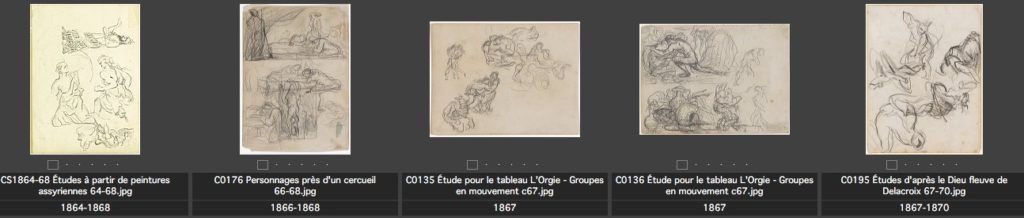

Les deux dessins de Persée secourant Andromède utilisent deux techniques de dessin très différentes :

- C0083 est un bon exemple de l’usage de la « ligne ondulée » pour tracer les contours, que l’on retrouve dans toute une série de dessins tout au long de la période :

Si on considère l’évolution de la ligne ondulée durant la période, on voit qu’elle tente de se diversifier, passant par une étape de brouillage progressif des contours, jusqu’à devenir illisible, ce qui est une voie sans issue vite abandonnée par Cezanne :

Puis s’introduit un burelage par hachures continues plus ou moins courbes avant de parvenir à une certaine épuration de la lisibilité de la figure après 1868 :

Par comparaison avec ces évolutions, cela nous incite à dater C0083, au tracé assez simple, plutôt du début de la période, soit entre le début de l’année 1864 et juin 1866 (Cézanne quitte Paris durant le second semestre de 1866).

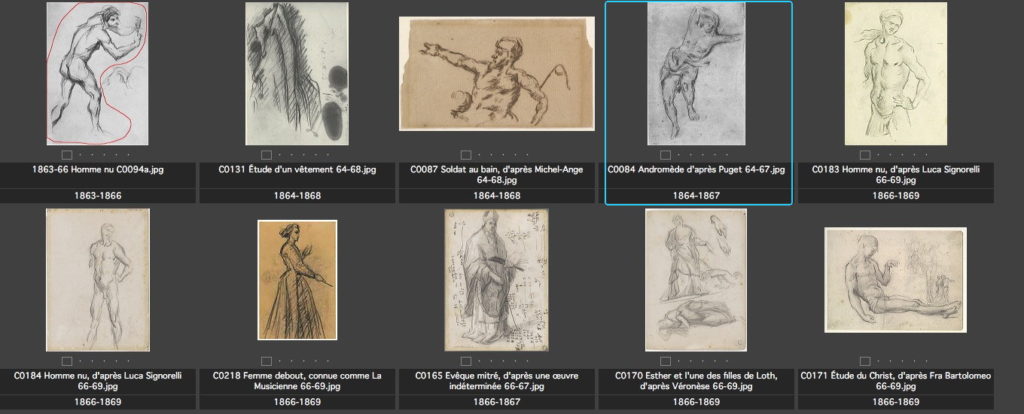

- C0084 est également un bon exemple de l’émergence de la technique de la hachure droite et de la ligne droite brisée pour dessiner les contours, très caractéristique de Cézanne pour rendre la notion de volume et parfois paradoxalement celle de mouvement, ici au niveau du vêtement et des hanches d’Andromède :

Les courbes ici ne sont pas adoucies, comme avec la ligne ondulée, mais au contraire leur aspect anguleux est souligné, conférant une certaine âpreté au rendu des formes et volumes.

Cette technique est globalement plus fréquente sur la période et utilisée un peu plus tardivement. C’est pourquoi il est probable que C0084 soit postérieur à C0083, et plus cohérent avec les dessins postérieurs à 1865-66. Cela nous incite à le dater finalement de début 1865 à juin 1867 (Cézanne rejoint Aix à cette date).

- Bien que poursuivant leur évolution propre, peu à peu ces deux techniques seront aussi utilisées simultanément à partir de 1866, parvenant à un premier niveau de synthèse où C0207a se situe à mi-parcours :

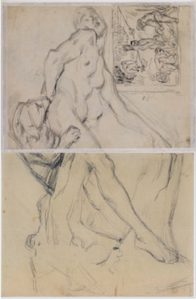

Par ce mariage des techniques, les dessins gagnent en subtilité, ce qui est le cas de cette première apparition du Milon de Crotone ; la comparaison avec les autres dessins contemporains nous incite à situer C0207 plutôt aux alentours de 1868-69 (Noter que C0207 ne constitue que la moitié du dessin d’origine, à compléter par C0543A verso de comme je l’ai découvert ultérieurement à cette étude).

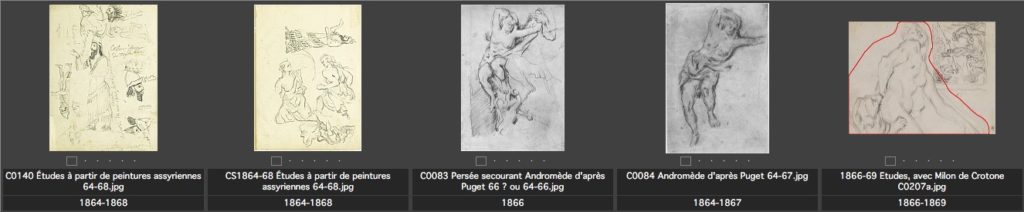

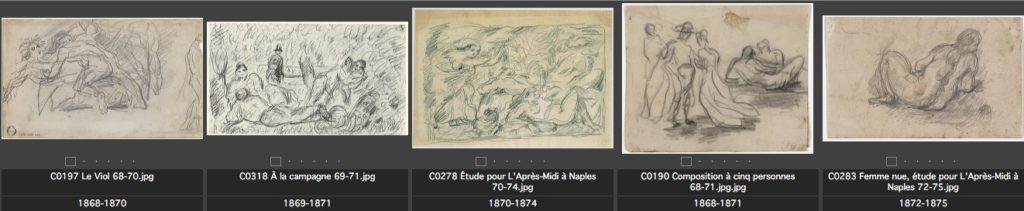

2) 1871-73

Cezanne interrompt ensuite ses copies de sculptures pendant plus d’un an jusqu’à la fin de l’année 1871 (cf. Tableau 1). Puis il s’absente de Paris à l’automne 1872 pour n’y revenir qu’au printemps 1874.

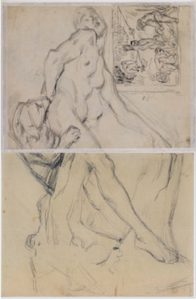

Aussi, pour C0307 et C0308 datés de 1872-73 par Chappuis, l’année 1873 étant exclue, on peut considérer qu’elles marquent la reprise en 1871 au Louvre des copies de sculpture ; la datation la plus adéquate est donc fin 1871-début 1872, d’autant que le dessin en est beaucoup plus ferme que celui des copies de sculptures précédentes :

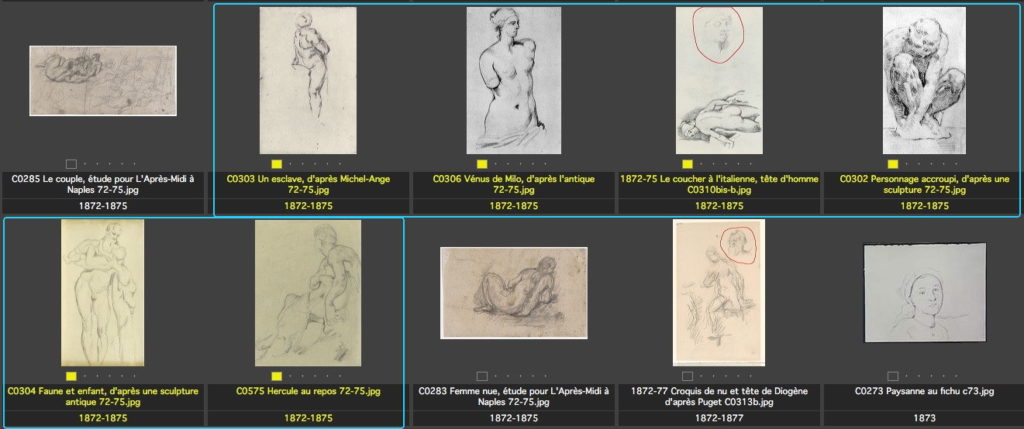

3) 1872-75 : feuilles à cheval sur les deux intervalles 1864-72 et 1874-78

Il existe cependant six dessins datés par Chappuis de la période 1872-75 et un de 1872-77, donc à cheval sur les deux premières périodes que nous avons définies (1864-72 et 1874-78, cf. Tableau 1) : faut-il les considérer comme antérieurs ou postérieurs à l’interruption de la présence de Cézanne à Paris qui va de l’automne 1872 au printemps 1874 ?

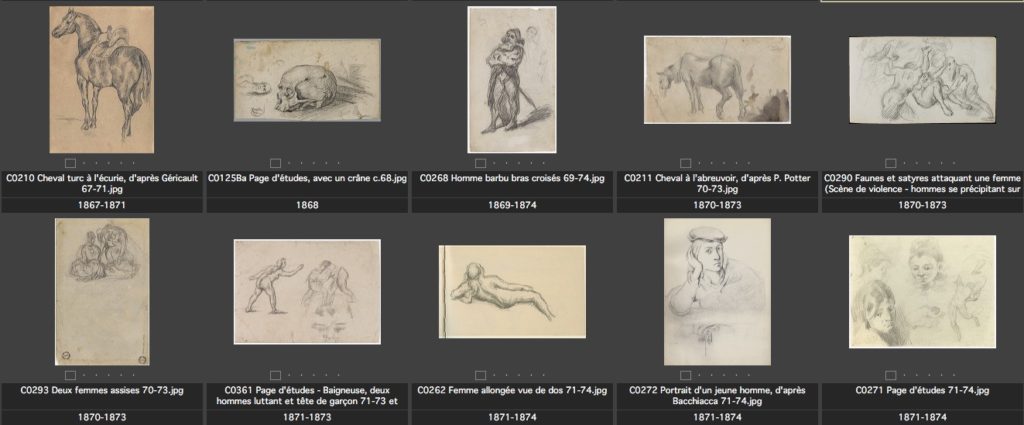

Il faut d’abord noter que les dessins concernés sont pour certains plus élaborés que ceux que nous venons d’examiner, et qu’ils utilisent désormais le plus fréquemment la technique combinant ligne ondulée et hachures droites, avec pour certains une caractéristique souvent très marquée : la présence de segments de droite ou de traits noirs très appuyés en quelques points du dessin, créant par là, par un contraste assez violent avec le reste de la figure, les effets de lumière, de relief ou de mouvement qui lui confèrent ce dynamisme si particulier aux dessins cézanniens.

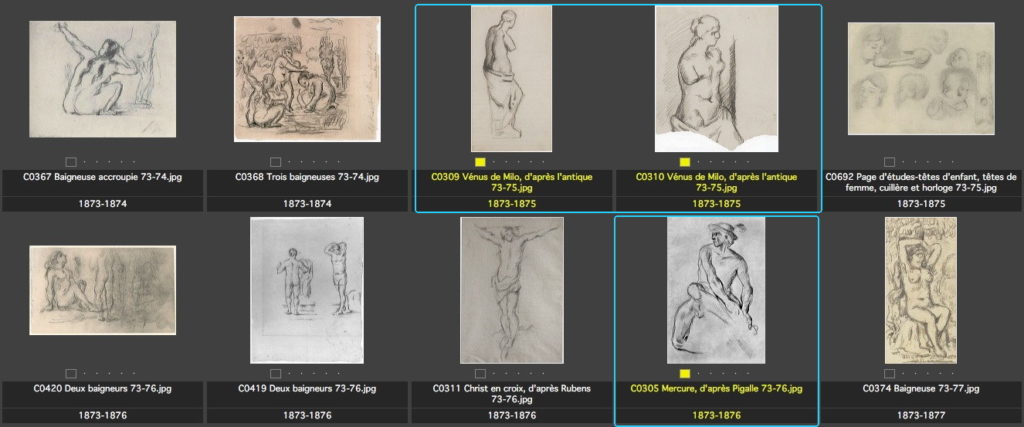

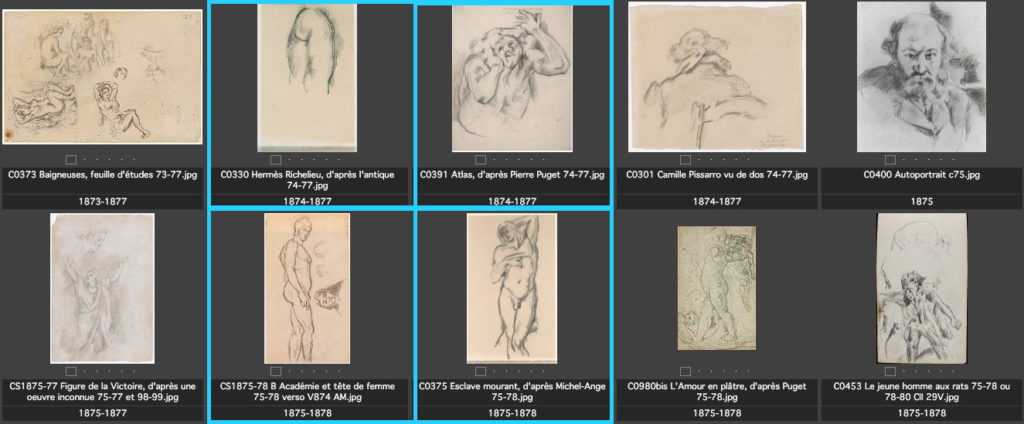

On peut, en positionnant ces dessins par rapport à quelques autres assez significatifs allant de 1872 à 1875-76 selon la progression chronologique définie par les intervalles de Chappuis, tenter d’affiner leur datation[6] :

Les dessins de sculpture sont repérés par leur encadrement en bleu[7].

- C0303 : le style de ce dessin assez sommaire le rapproche davantage de ceux qui le précèdent que de ceux qui le suivent, généralement plus élaborés. On peut raisonnablement le dater de 1872 au plus tard.

- C0306 : idem. Il n’y a guère de raisons de lui assigner, comme le fait Chappuis, une date plus tardive que les deux précédentes Vénus de Milo C0083 et C0084, et on peut la considérer comme étant réalisée en 1872 au plus tard.

- C0310bis-b : quoique à peine esquissée, cette tête dont l’original n’est pas identifié est traitée avec beaucoup de finesse ; comme le Coucher à l’italienne qui figure sur la même feuille est d’un niveau de finition qui le rapproche davantage des dessins de 1874-75 que des précédents, par extension on peut penser que l’intervalle 1872-75 assigné à C0310bis-b peut être réduit à 1874-75.

- C0302 : ce dessin (dont on ne sait quel est le moulage de la statue de Michel-Ange que Cézanne a copié) est tellement original dans son traitement par rapport au reste de la production cézannienne qu’on a émis des doutes quant à son authenticité. Un seul autre dessin peut lui être rapproché au plan technique : C0210 (le premier de la fig. 9), daté par Chappuis assez tôt de 1867-71[8]. C’est pourquoi on peut plutôt l’assigner aux dessins antérieurs à 73, dans une plage qui pourrait être 1871-72.

- C0304 et C0575 : la délicatesse et l’expressivité remarquables de ces deux dessins les apparentent sans conteste aux dessins postérieurs à 1874-75, et nous les attribuerions volontiers aux années 1876-77 ; par fidélité (relative) à Chappuis, nous ramènerons donc l’intervalle 1872-75 qu’il leur attribue à 1874-75.

- C0313b : cette tête de Diogène[9] témoigne d’une liberté de trait qui n’est pas sans rappeler déjà les bustes des années 1890, ce qui a dû pousser Chappuis à allonger l’intervalle affecté au dessin jusqu’en 1877, alors que les baigneuses relèvent, elles, sans conteste des années 1872-75. On peut donc la dater de 1876-77.

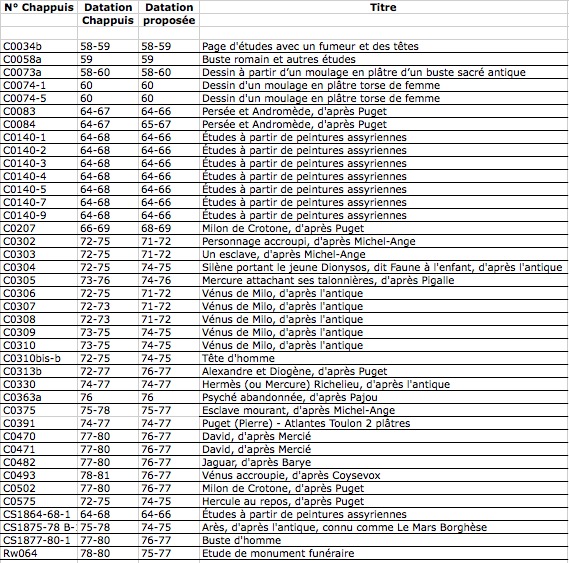

Le tableau 2 synthétise l’ensemble des ajustements de date proposés ci-dessus.

Tableau 2 – Dates révisées

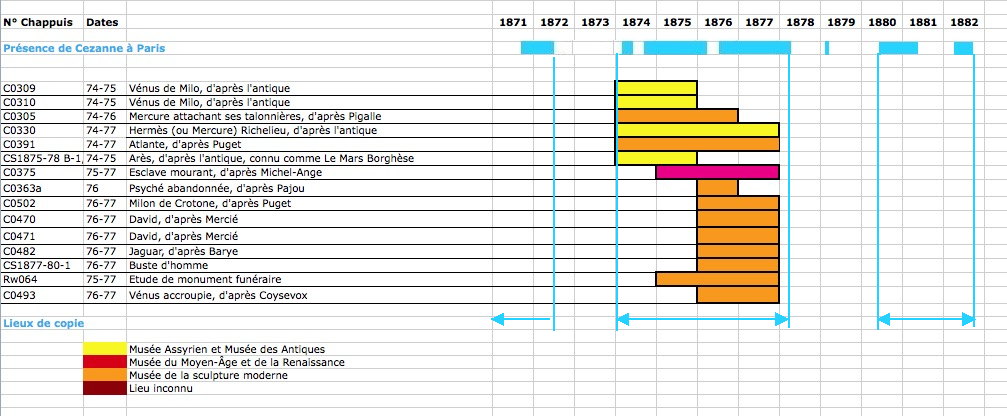

II – Intervalle 1874-78 et début de l’intervalle 1880-82

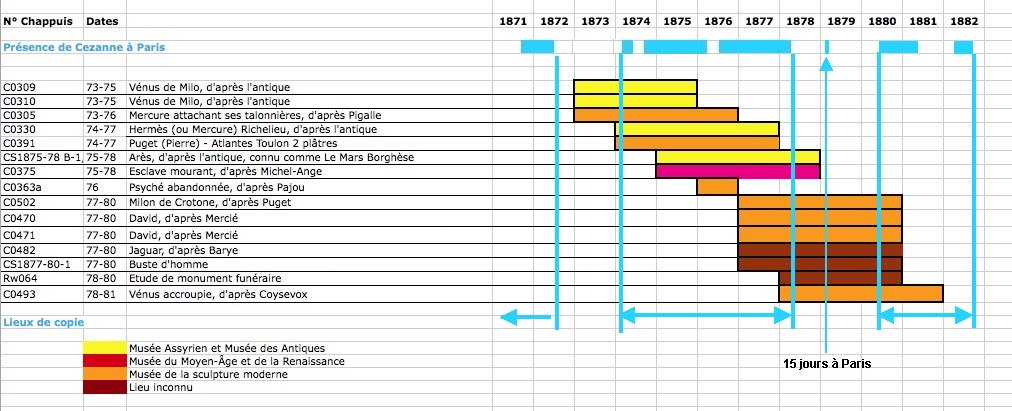

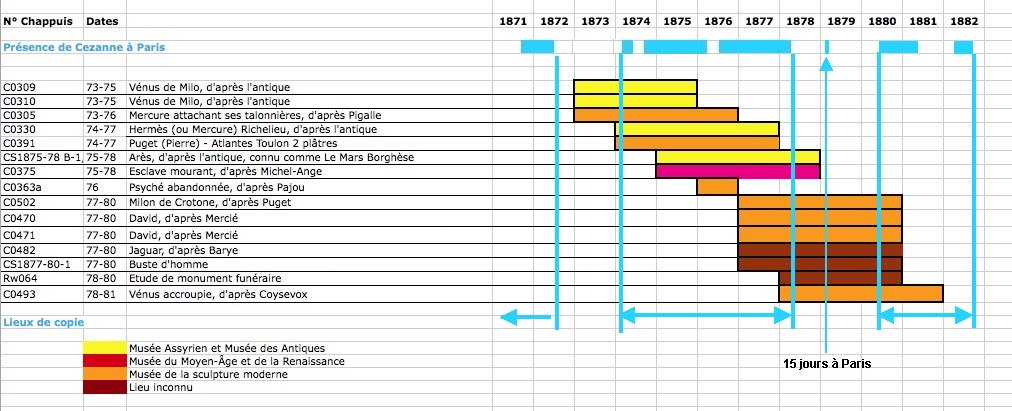

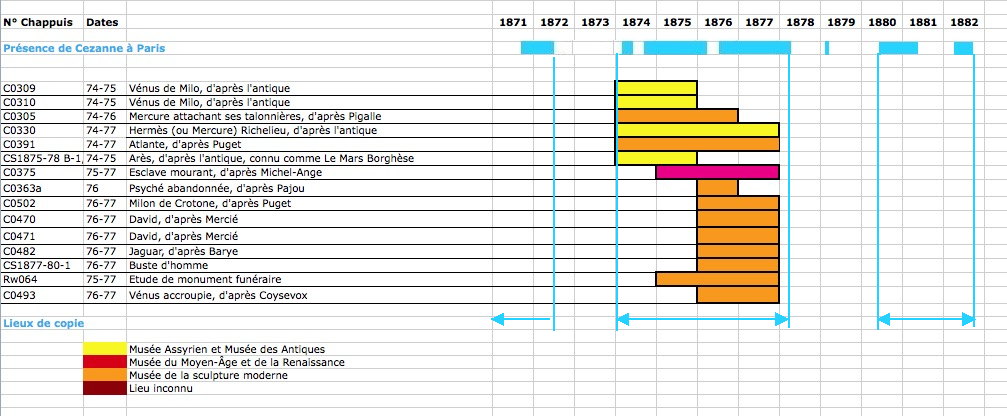

Ils concernent les dessins portés au Tableau 3 :

Tableau 3

1) 1873-1877

Les 8 premiers dessins du Tableau 3 peuvent assez facilement être assignés à un intervalle de temps donné peu éloigné de ce que propose Chappuis :

- La datation des deux Vénus de Milo C0309 et C0310 et du Mercure C0305 (cf. Fig. 9-3) entre 1873 et 1876 par Chappuis se corrige facilement étant donnée l’absence de Cézanne à Paris en 1873 : pour les deux Vénus, on retient l’intervalle 1874-75 et pour le Mercure 1874-76.

- Quant à l’intervalle 1874-77 assigné par Chappuis à l’Hermès Richelieu C0330 et à l’Atlante de Puget C0391 (cf Fig. 9-4), il est compatible avec les périodes de présence de Cezanne à Paris et peut donc être admis comme tel.

- Les deux dessins auxquels Chappuis assigne les dates de 1875-78 (Le Mars Borghèse inconnu de Chappuis CS1875-78 B et l’Esclave C0375 (cf. Fig. 9-4) peuvent être ramené à 1875-77, étant donné que Cézanne quitte Paris avec sa famille en février 1878, fin de ce second intervalle. En outre, le niveau du dessin du Mars est assez nettement inférieur à celui de l’Esclave, ce qui suggère de le placer à une date antérieure , comme 1874-75.

- La date de 1876 environ assignée à la Psyché d’après Pajou C0363a (cf. Fig. 10-1) étant au cœur de l’intervalle est admissible, Cézanne vivant à Paris une bonne partie de l’année.

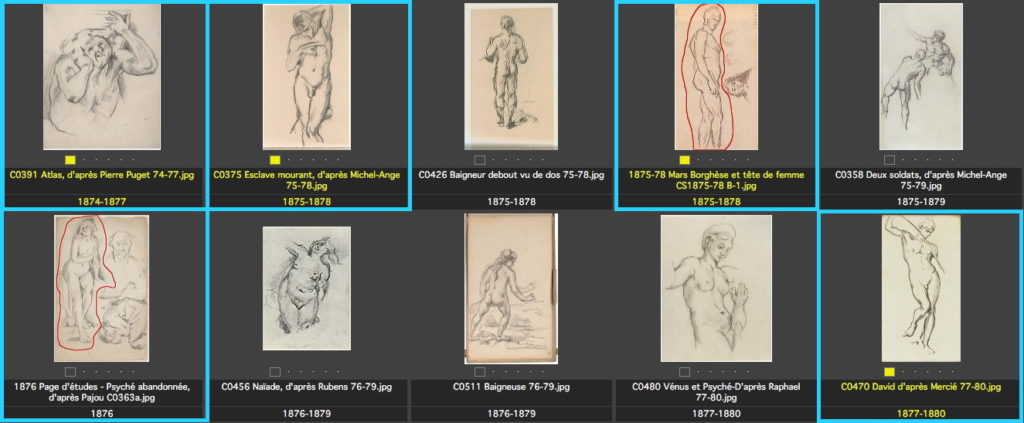

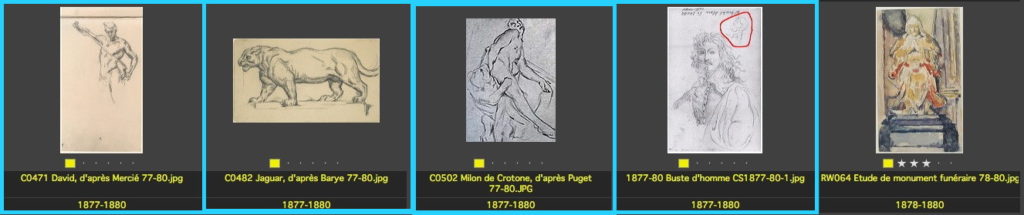

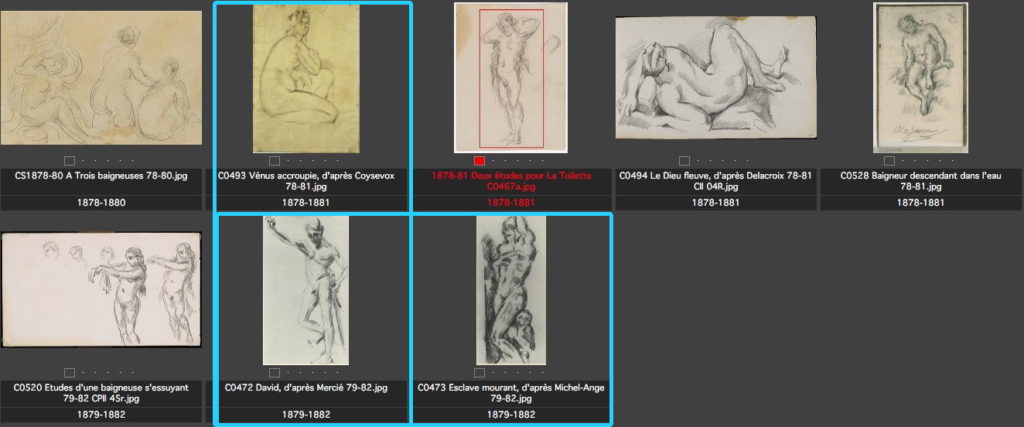

2) 1877-1880 ou 81

Les deux ans d’absence de Paris entre 1878 et 1880 ne sont interrompus que par une quinzaine de jours de présence en mars 1879, avec la réinstallation de la famille au 67, rue de l’Ouest, abandonné depuis un an, et la préparation du départ à Melun qui va suivre ; c’est dire que les tâches matérielles n’ont certainement guère laissé à Cezanne le loisir d’aller copier au Louvre.La question de la datation est donc plus délicate pour l’aquarelle et les 6 dessins suivants du Tableau 3, celle de Chappuis faisant le grand écart entre les deux rives de 1877 et 1880. Le recours à l’analyse du style est ici nécessaire. Voici quelques dessins contemporains en amont et aval :

Il est frappant de constater le changement de technique graphique dans les 6 derniers dessins de cette série par rapport à pratiquement tous les précédents (multiplication du redoublement des lignes de contour – la ligne « tremblée » propre à Cézanne) ; or ces dessins sont pour la plupart postérieurs à 1878, ou bien cette année apparaît à Chappuis comme la date minimum où ils ont été faits. Par contraste nos 6 dessins de sculptures sont d’une facture beaucoup moins complexe (comparer par exemple les David C0470 et C0471 avec le David situé deux ans plus tard C0473, ou le caractère simpliste de la Vénus C0493 comparée à celui du Dieu Fleuve C0494).

On peut en conclure qu’il convient de situer ces six dessins en 1877, voire 1876-77, leur facture ne correspondant pas à ce que fait Cezanne à partir de 1880-81.

Pour l’aquarelle RW064 (datée par Rewald de 1878-80), on peut constater que toutes les aquarelles à partir de 1877-80 sont traitées avec beaucoup plus de légèreté sur le plan des couleurs comme du « remplissage » de la feuille (sauf RW057 L’Éternel féminin, daté de 1877). Il faut remonter à 1875 pour trouver des aquarelles chargées et très colorées comme par exemple RW040 (La Tentation de Saint Antoine, 1873-75), RW039 (Le Meurtre, 1874-75), RW062 (Trois baigneuses surprises, 1874-75), RW047 (Le déjeuner sur l’herbe, 1875). Il semble donc plus judicieux de dater RW064 de 1875-77.

Le Tableau 4 synthétise l’ensemble des ajustements proposés ci-dessus.

(À suivre ici)

Récapitulatif : copies de sculptures classées selon les n° Chappuis

Tableau récapitulatif des modifications de dates proposées pour la période 1864-1877

Rappel

Ce travail fait l’objet de trois articles successifs :

On trouvera une récapitulation générale des études présentées ici sous forme d’un tableau excel visant à faciliter les travaux de recherche relatifs à la chronologie : Copies de statues – Liste exhaustive

Ce tableau liste l’ensemble des copies de sculptures et permet divers types de tris :

- la première colonne permet de trier par n° Chappuis croissants (présentation actuelle) ou décroissants. En outre, en cliquant sur le n°, on a accès à l’image agrandie du dessin en question.

- la seconde colonne permet de trier dans l’ordre chronologique Chappuis

- la troisième colonne permet de trier dans l’ordre chronologique ajusté

- la quatrième colonne permet de faire un tri alphabétique des titres ou de rechercher un titre particulier.

Notes

[1] en dehors des 21 Amour en plâtre et des 24 Écorché dit de Michel-Ange dont il possédait, comme on sait, de petits moulages en plâtre. De même, les trois dessins de l’Écorché de Houdon ne seront pas examinés ici, étant donné l’impossibilité de déterminer quel moulage en plâtre – lesquels étaient fort nombreux – a pu lui servir de modèle, à Paris ou à Aix (le bronze originel étant possédé par l’École des Beaux-Arts, où aucune source connue de moi n’indique que Cézanne ait pu se rendre pour copier des statues). Enfin, on ne tient pas compte des études de la femme décorant une horloge, petite statuette possédée par Cezanne et non véritable sculpture.

Par ailleurs, un certain nombre de dessins pourraient fort bien avoir été copiés à partir de sculptures, sans qu’on en ait la certitude : C0055, C0185a (buste de Chopin ?), C0237a et b, C0405g, C0509 (un jeune satyre ?), C0942, C0972, RW027 (la tête au crayon figurant dans la marge), etc, plus quelques autres figurant sur des feuilles non répertoriées par Chappuis.

[2] Voir une analyse du système de datation de Chappuis ici : https://www.societe-cezanne.fr/2016/09/10/la-figure-humaine-annexe-i/

Concernant les dessins de sculptures, on ne trouve chez Chappuis que 44 intervalles d’amplitude inférieure à 4 ans sur les 213 dessins, soit à peine 1 sur 5…

[3] Encore que les dessins C0073 et C0074-1 (de même que les nombreuses académies) montrent utilement à ceux qui pensent toujours que Cezanne ne savait pas dessiner qu’il n’en était rien et qu’il maîtrisait parfaitement les techniques classiques enseignées à l’école, son génie ayant consisté à s’en extraire pour inventer ses propres techniques.

[4] Il s’agit des copies connues, bien entendu. Il est plus que vraisemblable que leur nombre réel est très largement supérieur, cf. mon article L’œuvre perdu de Cezanne, https://www.societe-cezanne.fr/2017/09/11/10800/

[5] Ou s’il est connu, on ne sait pas où Cezanne l’a copié, ou sur quel moulage. Il s’agit de :

| C0302 |

72-75 |

Personnage accroupi, d’après Michel-Ange (cf. Galleria antica e moderna, Florence) |

| C0310bis-b |

72-75 |

Tête d’homme (d’après l’antique ?) |

| C0482 |

77-80 |

Jaguar, d’après Barye (cf. NGA Washington) |

| CS1877-80-1 |

77-80 |

Buste d’homme (d’après l’antique ?) |

| Rw064 |

78-80 |

Etude de monument funéraire (XVIIe ou XVIIIe) |

| C0543 A |

80-83 |

Élément de statue (XVIIe ou XVIIIe) |

| C0551-2 |

81-84 |

Tête |

| C0620b |

82-85 |

Buste (XIXe) |

| C0625b |

82-85 |

Tête et buste d’un homme (XVIIe) |

| C0626a |

83-86 |

Personnage en perruque (XVIIe) |

| C0600 |

83-86 |

Tête, d’après un buste (Boizot, Racine à la Comédie-française – Buste d’Orbiana Louvre ?) |

[6] On sélectionne les dessins comportant seulement un ou deux personnages pour les comparer aux dessins de sculptures réduits à un seul personnage. Pourtant aux alentours de 1873 Cézanne produit une série très caractéristique de dessins de scènes de genre à plusieurs personnages assez sophistiqués, comme C0294, C0258, C0255, C0256, C0319, et un peu plus tard autour de 1874-75 : C0448, C0336, C0365.

[7] La succession des dessins ici présentée selon l’ordre de Chappuis montre bien qu’il y a lieu de revoir la cohérence globale de sa chronologie, compte tenu de la disparité de style de l’ensemble. Par exemple, la qualité du dessin de crâne C0125Ba, très supérieure à ce que l’on trouve vers 1868, incite à le dater de quelques années plus tard.

[8] On pourrait aussi penser à un autre hapax, le dessin du Jeune homme aux rats (C0453) de 1875-78, lui aussi vraiment particulier dans l’œuvre de Cezanne ; mais la technique graphique est tout de même très différente.

[9] la seule copie identifiée réalisée par Cézanne à partir d’un bas-relief, celui d’Alexandre et Diogène de Puget.