CHAPITRE VII – 1861-1872 : LES COPIES DE PEINTURES DU LOUVRE

Retour à la table des matières

Nous avons suivi Cezanne découvrant le Louvre en 1861 à son arrivée à Paris. Il faut maintenant le suivre quand, son carnet de dessins à la main, il se promène dans les différentes salles, embrasse du regard toutes les merveilles présentes, visite ses artistes favoris ou s’arrête devant une œuvre inconnue de lui, puis subitement décide de copier telle statue, tel dessin, tel détail d’une peinture. Pourquoi s’arrêter ici plutôt que là, choisir tel point de vue plutôt qu’un autre ? il nous semble que tenter de reconstituer le plus concrètement possible ce qu’il a pu voir à chacune de ses visites peut nous permettre, par une sorte d’imprégnation, de mieux ressentir le rapport intime que Cezanne entretenait avec le Louvre et, peut-être, nous éclairer quelque peu sur la motivation de ses choix.

Nous savons en effet que ceux-ci sont largement indépendants de l’admiration profonde qu’il pouvait avoir pour tel ou tel grand maître du passé[1]Cf. chapitre II, II., qu’il a pourtant peu copié (c’est par exemple le cas de Poussin ou de Rembrandt), alors qu’on le voit s’arrêter sur tel détail d’un artiste secondaire. En tant que copiste, Cezanne butine dans les collections selon une logique qui lui est propre. Chaque copie demande donc à être examinée dans son contexte pour chercher à comprendre ce qui a poussé Cezanne à s’y arrêter.

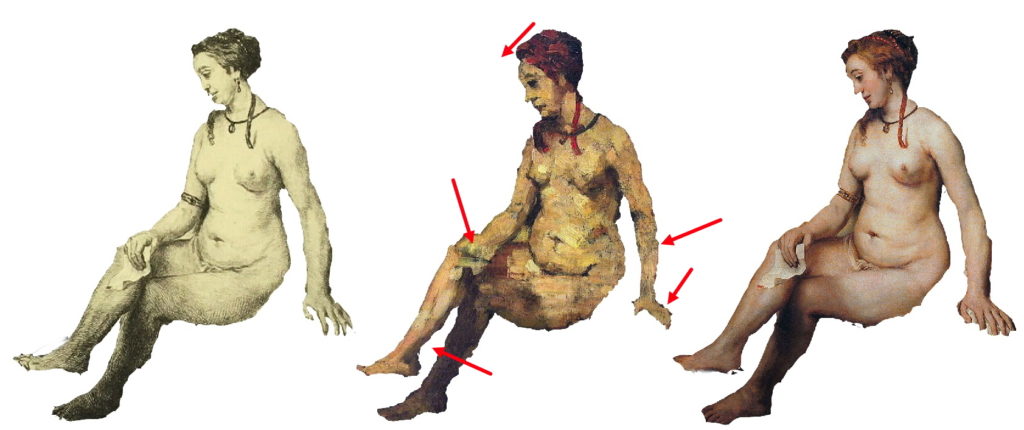

Rappelons aussi que lorsqu’on écrit que Cezanne a abondamment copié les grands maîtres au Louvre, il ne faut pas s’imaginer qu’il y allait avec son attirail de peintre. Certes, Cezanne a été autorisé à faire des copies peintes au Louvre où il est inscrit le 20 novembre 1863 à titre d’élève de Chesneau, et il commence à copier Les Bergers d’Arcadie de Poussin le 19 avril 1864[2]Cf. Théodore Reff, “Copyists in the Louvre”, The Art Bulletin, 1964. Les autorisations portaient sur les copies réalisées en peinture ; elles n’étaient pas nécessaires pour les copies dessinées sur carnets ou sur feuilles de dessin.. Nous n’avons cependant aucune trace de cette copie ni d’aucune autre pour lesquelles il aurait éventuellement demandé une autorisation. En outre, nous n’avons même pas d’exemple de copie dessinée au Louvre pendant les quatre ans qui suivent son arrivée à Paris en 1861 ; la première copie de tableau dont on peut estimer qu’elle a été faite, au moins en partie, au musée même, celle de l’Apothéose du roi Henri IV de Rubens, date de 1864-1685 ; et ce n’est pas une peinture, mais un dessin. Si donc entre 1861 et 1865 Cezanne a copié en peinture telle ou telle toile, rien ne nous en est parvenu : il serait très surprenant que cette production ait été significative, quand on constate en revanche le nombre important de copies dessinées au Louvre que nous possédons (286 dessins). La seule peinture, peut-être de Cezanne, et éventuellement faite au Louvre l’a été vers 1869, vraisemblablement sur une feuille de carnet vu ses petites dimensions[3]Pietà, d’après Titien, vers 1869, huile ou gouache sur papier, 19,8×2, donc sans déballage de matériel encombrant : la Mise au tombeau d’après Titien. Il est plus vraisemblable d’imaginer qu’après une ou deux tentatives pour aller peindre au Louvre, Cezanne se soit dégoûté de cet exercice, ne supportant pas la promiscuité des autres copistes et visiteurs encombrant les galeries de peintures.

Pour tenter de ressentir l’ambiance dans laquelle Cezanne a baigné au Louvre durant cette décennie, nous commencerons par rappeler les transformations architecturales et d’aménagement intérieur ainsi que l’enrichissement des collections dont il a été témoin (I). Puis nous mettrons nos pas dans les siens pour tenter de percevoir comment les salles de peinture se présentaient à lui lors de ses visites, dans leur agencement spatial comme dans la philosophie de l’accrochage qui dominait alors (II). Enfin, comme dans le chapitre précédent, nous allons tenter de présenter les copies dans un ordre chronologique cohérent (III). Ce n’est pas simple vu les incertitudes pesant sur la datation des dessins, et en tenant compte du fait que durant cette décennie, Cezanne alterne régulièrement les séjours à Paris et à Aix. Par exemple, étant absent de Paris de juillet 1870 à l’automne 1871, puis à partir de l’été 1872, et donc dans l’incapacité de copier au Louvre, cela implique que certaines datations traditionnelles à cheval sur l’intervalle 1871-1872 peuvent être nettement précisées et comprises entre octobre 1871[4]Après les événements de la Commune, les salles des antiques ont rouvert le 19 octobre 1871 (Gazette des Beaux-Arts, 1872, p.229), bien que Le Figaro du 29 octobre 1871 prétende qu’elles sont toujours fermées – On peut supposer qu’elles ont rouvert début novembre… et juin 1872, comme c’est le cas pour un certain nombre de Vénus de Milo[5] Cf. chronologie détaillée au chapitre I..

Retour à la table des matières

I – Le Louvre en évolution entre 1861 et 1872

Si en 1861 Cezanne a découvert un ensemble architectural cohérent, il n’en demeure pas moins que les dix années qui suivent sont marquées de profondes évolutions, certaines entraînant des polémiques parfois violentes dans le monde artistique. Sans entrer dans le détail, on peut repérer quelques faits qui ne sont certainement pas passés inaperçus de Cezanne et ont pu intervenir dans sa perception du musée.

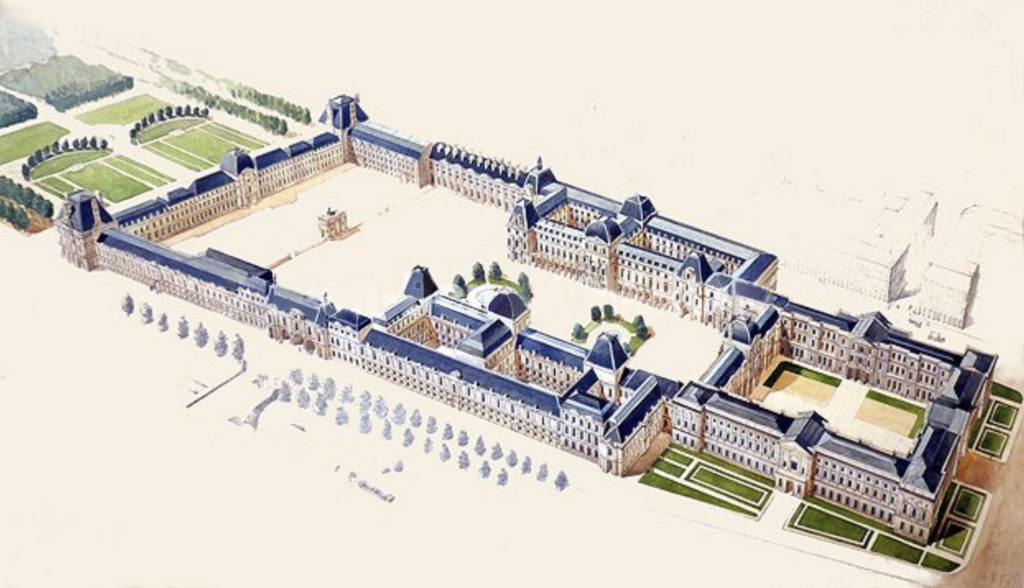

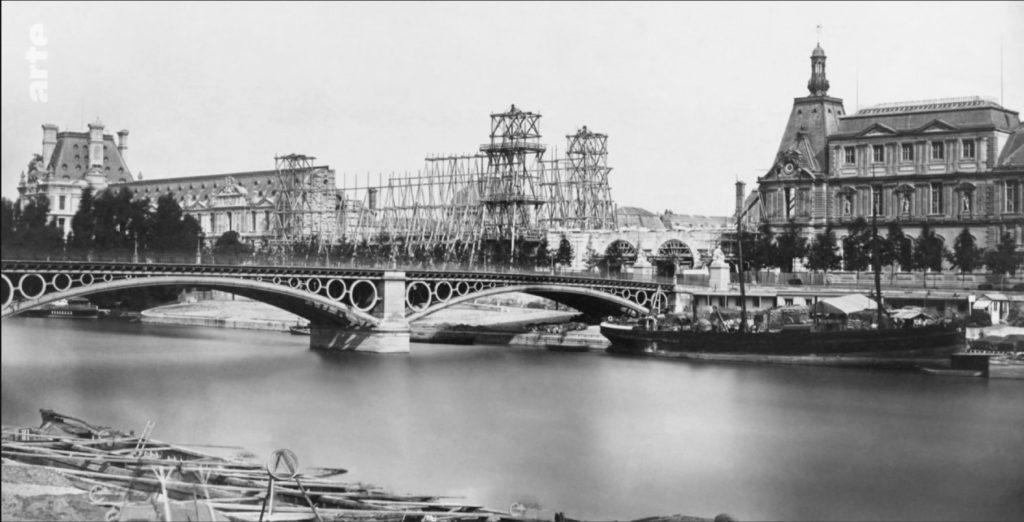

Sur le plan architectural, de 1861 à 1867, Lefuel reconstruit le pavillon de Flore et la partie ouest de la grande galerie qui menaçaient ruine ; il bâtit le pavillon des États (aujourd’hui pavillon des Sessions) en excroissance de la grande Galerie, et symétriquement élargit au nord de la place du Carrousel la partie ouest de l’aile Richelieu attenante au pavillon de Marsan. Il installe les nouveaux guichets du Louvre entourés du pavillon Lesdiguières entièrement reconstruit et du nouveau pavillon La Trémouille, créant ainsi un ensemble monumental marquant de façon majestueuse l’entrée dans la place du Carrousel.

Fig. 1 — La nouvelle galerie en reconstruction. Échafaudages du pavillon La Trémoille en construction et des trois arches des futurs Grands Guichets du Louvre, 1866 (Photo Baldus).

Fig. 2 — Les nouveaux guichets du Louvre flanqués des pavillons La Trémouille à gauche et Lesdiguières à droite, vus du pont du Carrousel (Photo Etienne Neurdein).

Lefuel conduit aussi un vaste programme d’enrichissement de la décoration intérieure des salles du Louvre, notamment des plafonds, que Cezanne pourra découvrir au fur et à mesure de son avancement.

Mais surtout, les collections connaissent un accroissement formidable durant cette décennie, et particulièrement par l’adjonction de deux collections prestigieuses : la collection Campana en 1863 et la collection La Caze en 1869.

La collection Campana, achetée par Napoléon III en 1861 comprenait 10 295 antiques, dont la plus grande collection de vases grecs alors existante (3150 pièces), 646 tableaux, des sculptures et de multiples objets d’art. Napoléon III la fait exposer au premier étage de l’aile Lescot et de l’aile sud de la Cour carrée, où elle constitue l’essentiel du nouveau Musée Napoléon III, ouvert au public en 1863.

Cette installation au Louvre est l’occasion d’une polémique violente entre les tenants de l’exposition de la totalité des pièces acquises et le point de vue de l’administration, qui considère qu’il est nécessaire de trier le bon grain de l’ivraie pour ne conserver que les pièces exceptionnelles, et d’envoyer dans les musées de province les pièces de second ordre. Avec le comte de Nieuwerkerke, c’est le choix qui prévaudra. Finalement, après des débats houleux, seront notamment exposées 313 peintures dans les salles de la Colonnade, où Cezanne aura pu les voir.

En 1869, Louis La Caze fait donation au Louvre d’une collection fabuleuse de 583 tableaux des plus grands maîtres, dont 275 sont exposés au Louvre dans la grande salle du premier étage du pavillon Lescot, qui prend le nom du donateur, et 308 déposés dans les musées provinciaux. Cezanne pourra ainsi admirer dans la salle La Caze Bethsabée au bain de Rembrandt dont il fera une copie. « Pour obéir au goût et aux habitudes » du donateur, Reiset[6]Il publie en 1870 la Notice des tableaux légués au Musée impérial du Louvre par M. Louis La Caze ; il avait déjà rédigé en 1863 la Notice des tableaux du musée Napoléon III exposés dans les salles de la Colonnade au Louvre., conservateur des peintures, des dessins et de la chalcographie, distribua ces 275 tableaux dans la salle La Caze en mêlant les écoles, séparées ailleurs dans les différentes salles spécialisées de peintures.

Inutile de dire que de tels afflux d’œuvres nouvelles ont été l’objet d’intenses discussions dans le milieu des peintres et des artistes que fréquentait Cezanne ; on peut imaginer qu’il a parcouru avec assiduité les salles dotés de toutes ces merveilles.

Ainsi le Louvre a pu être vécu par Cezanne comme un organisme vivant, toujours en mutation et jamais avare de surprises[7]« Bien que le nombre des objets d’art envoyés d’Italie et d’Allemagne à la suite des conquêtes de Napoléon Ier fût très-considérable, tous ces objets réunis à ceux faisant antérieurement partie de la Couronne, étaient exposés dans dix-neuf salles du Louvre et surveillés par dix-sept gardiens. Pendant les règnes de Louis XVIII et de Charles X, le nombre des salles ouvertes fut de quarante-quatre, et celui des gardiens de trente-quatre. Sous Louis-Philippe, les collections prirent un grand accroissement ; il fallut quatre-vingt-neuf salles pour les contenir et le personnel des gardiens s’éleva à soixante-sept. Depuis le règne de Napoléon III, le Louvre a été en quelque sorte complètement transformé extérieurement et intérieurement. Cent trente-deux salles sont livrées au public et à l’étude, et cent dix-sept gardiens suffisent à peine au service qu’elles exigent. » Rapport de M. le comte de Nieuwerkerke sur les travaux de remaniement et d’accroissement réalisés depuis 1849 dans les musées impériaux, 1863 et 1868., et cela n’a pas peu contribué à son attachement à ce haut lieu de l’art qu’il n’a pu s’empêcher de haïr parfois, mais d’aimer pourtant passionnément jusqu’à la fin.

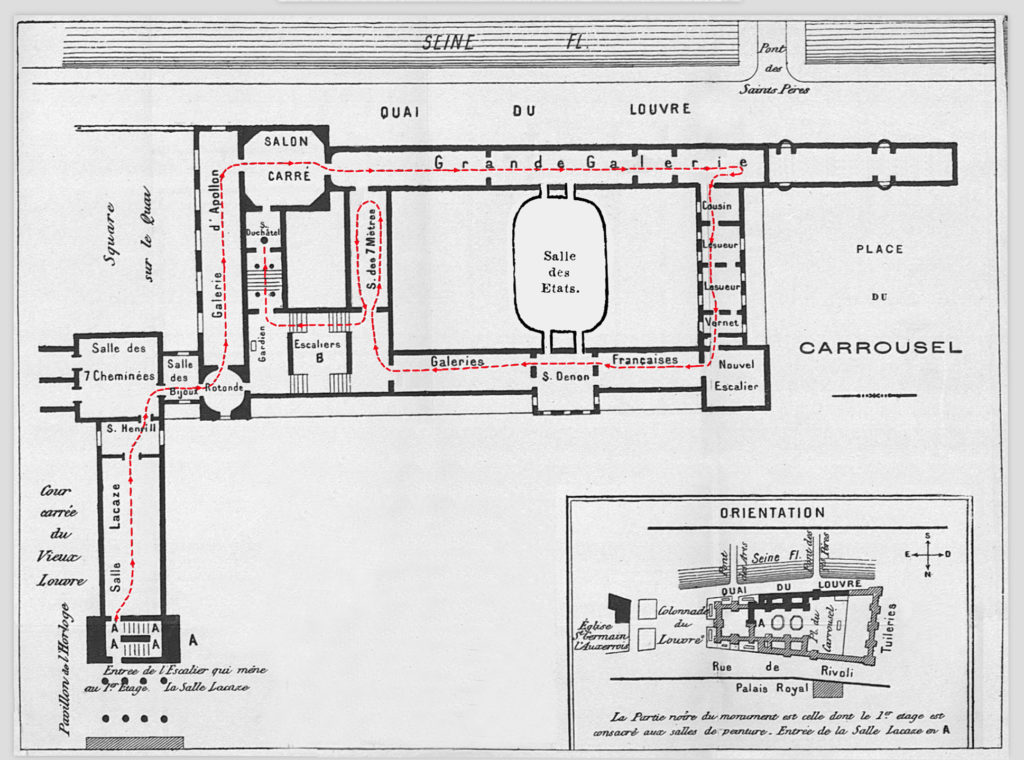

Comme la première copie réalisée par Cezanne au Louvre est celle d’une peinture, commençons par découvrir comment étaient organisées les salles de peinture du premier étage du Louvre. Pour cela, nous allons suivre l’itinéraire le plus souvent emprunté par les visiteurs de ces salles.

Retour à la table des matières

II- Copier dans les salles de peintures

Entrons au Louvre par le pavillon de l’Horloge. « Passons devant le suisse, qui, comme au temps d’Henri II, veille à la porte du palais. Seulement, au lieu du toquet et du justaucorps des gardes de ce roi, il porte la livrée verte de l’Empereur ; de ses prédécesseurs il n’a conservé que la traditionnelle hallebarde.

Nous voici au pied de l’escalier d’Henri II. Comme construction, il n’a rien de très-remarquable, mais la voûte a été splendidement ornée de sculptures par Jean Goujon[8]Pierre Marcy, Guide populaire dans les musées du Louvre, 1867, Librairie du Petit Journal, p. 4.. Nous pénétrons alors dans l’ancienne salle des gardes des appartements royaux, qui en 1863 est consacrée à la salle des terres cuites du Musée Napoléon III, avant de devenir en 1869 la salle La Caze. Le plan ci-dessous indique l’itinéraire classique qu’empruntent les visiteurs :

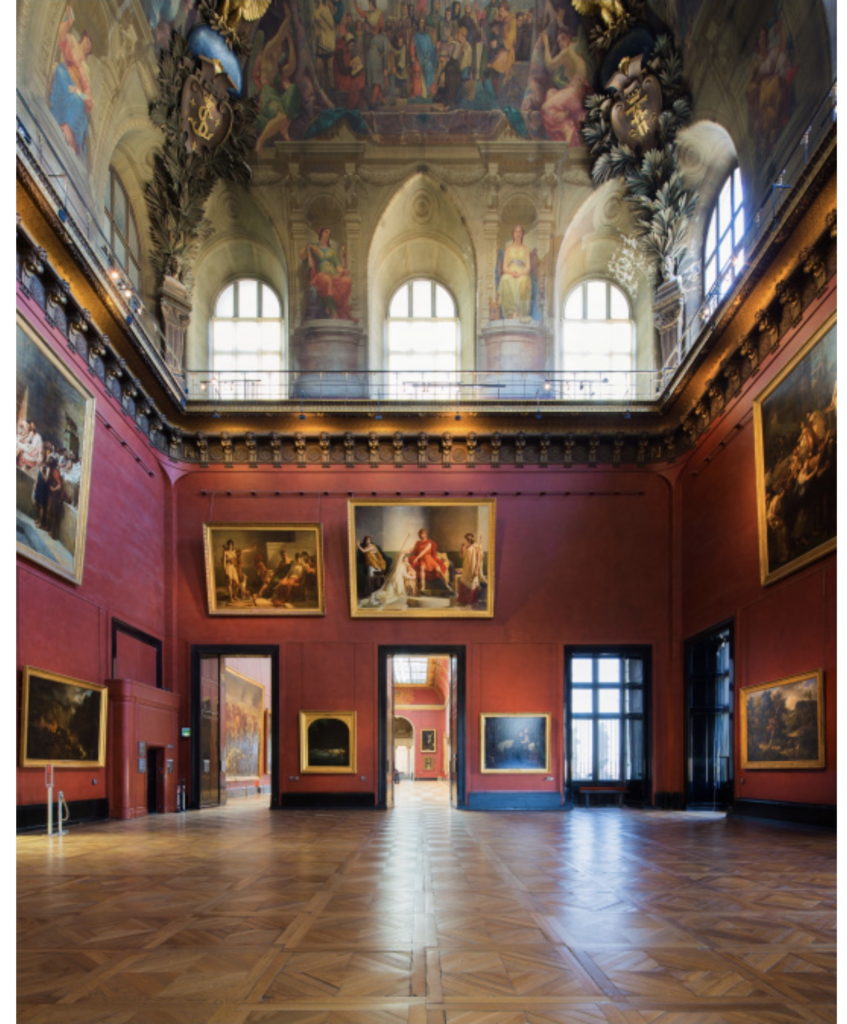

Jusqu’en 69, Cezanne traversera cette première salle exempte de peintures, alors que devenue la salle La Caze, elle empilera les 275 tableaux évoqués plus haut :

Fig. 5 — La salle La Caze[9]Gravure parue dans L’Univers illustré, 9 avril 1870..

On imagine l’étourdissement provoqué par la confrontation avec un tel déluge de tableaux dès l’entrée dans les salles de peinture à partir de 1869…

La petite salle Henri II qui lui fait suite, ancienne antichambre du roi, est consacrée aux émaux, un art dont Cezanne n’a jamais parlé. Elle deviendra salle d’exposition de peintures en 1881. On la traverse pour se retrouver dans une des plus vastes salles du Louvre, la salle des Sept Cheminées, où étaient autrefois les appartements du Roi.

En1863, la salle des Sept cheminées rassemble une série de toiles choisies parmi les plus remarquables des grands peintres de l’école française néo-classique et romantique du XIXe siècle, parmi lesquels David (Les Sabines), Girodet-Trioson (Le Déluge), Gros (La Bataille d’Eylau), Prud’hon (Le Crime poursuivi par la Justice), Géricault (Le Radeau de la Méduse). Gérard (Cupidon et Psyché), etc. C’est donc par cette salle qu’avant l’installation de la salle La Caze commençait réellement la visite des tableaux : tant de grandes toiles puissantes rassemblées là ne devaient pas manquer de produire une forte impression sur le jeune Cezanne, avec des sentiments mêlés, puisque abhorrant David ou Ingres, il n’en apprécie pas moins la peinture du baron Gros et qu’il recopiera Géricault et Thomas Couture, dont il garde une gravure punaisée au mur de son atelier…

Fig. 6 et 7 — Louis Béroud, La Salle des Sept-Cheminées au Louvre, vue depuis la salle des Bijoux, RF 1990-9.

Joseph Auguste, La salle des bijoux RF3630.

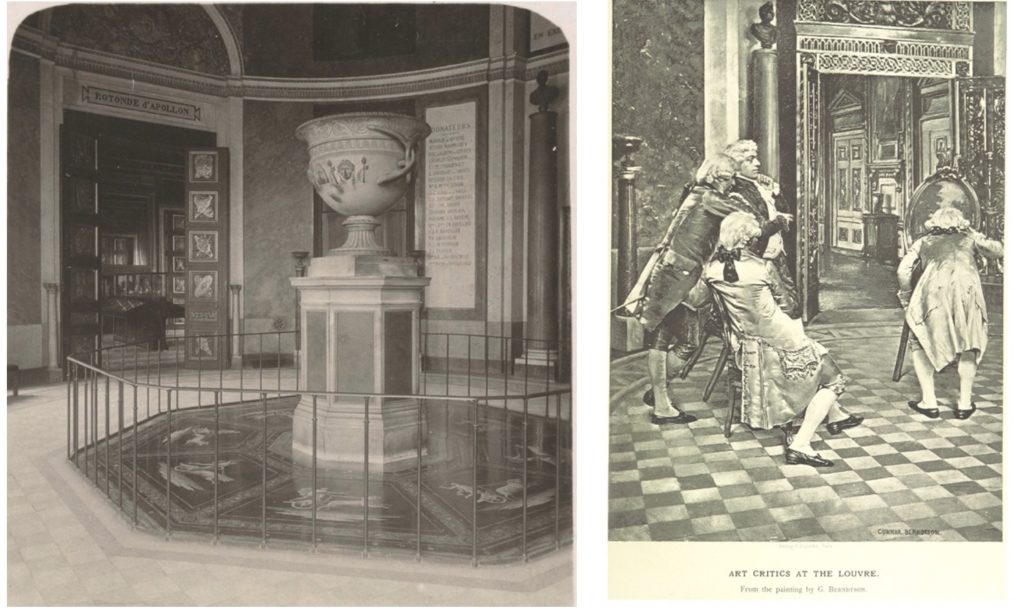

Laissant à notre gauche l’entrée dans les salles du musée Campana[10]Où se trouvent cependant des toiles que Cezanne a dû aller voir, comme L’Apothéose d’Homère d’Ingres – qui sera transportée au musée du Luxembourg en 1866. L’enfilade de salles qui occupent l’aile sud de la Cour carrée était autrefois le musée Charles X où se trouvaient exposées les collections de peinture française avant que Napoléon III les utilise pour exposer la collection Campana., nous traversons à droite la petite Salle des Bijoux avec sa collection d’orfèvrerie, puis la Rotonde d’Apollon qui précède la Galerie d’Apollon.

Fig. 8 et 9 — La Rotonde d’Apollon en 1900 et au XVIIIe siècle[11]- Photo anonyme extraite d’une vue stéréoscopique

– Leopold Henrik Stanislaus MECHELIN, Finland in the Nineteenth Century by Finnish authors. Illustrated by Finnish artists, p. 421..

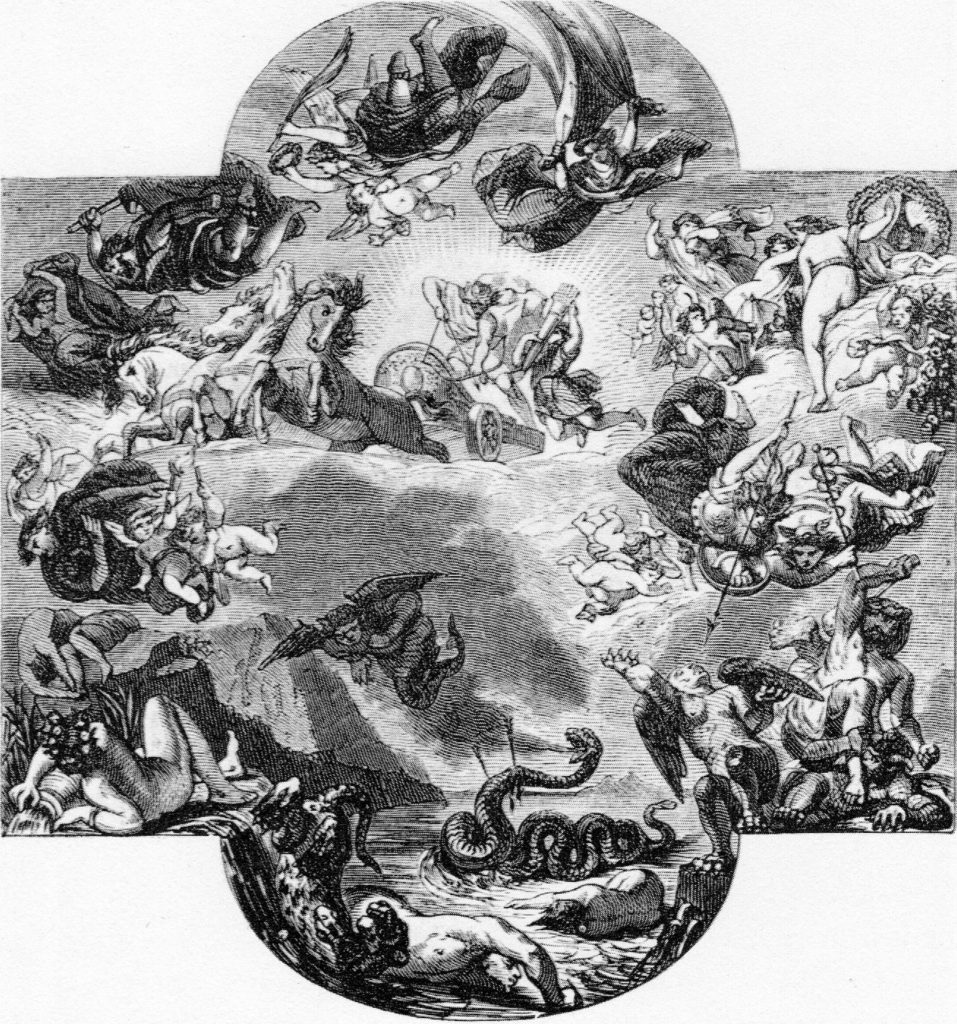

La longue Galerie d’Apollon, salle magnifiquement décorée par Charles Le Brun, où sont exposés dans de grandes vitrines nombre d’objets précieux, comporte dans le compartiment central du plafond le Combat d’Apollon avec le serpent Python de Delacroix : Cezanne s’y arrêtera longuement, et en tirera plusieurs copies.

Fig. 10 — La Galerie d’Apollon[12]Anonyme, La Galerie d’Apollon, vers 1880, huile sur toile, 46x55cm, Musée du Louvre..

Au bout de la Grande Galerie, nous tournons à droite et entrons dans la salle peut-être la plus célèbre du Louvre — et aussi la plus visitée —, le Salon carré[13]Il a donné son nom à partir de 1737 aux expositions annuelles de peinture des artistes vivants, avant que celles-ci soient organisées en 1855 au Palais de l’Industrie, libérant ainsi le Louvre de la contrainte d’avoir à les organiser, ce qui rendait le fonds permanent pratiquement indisponible pendant la moitié de l’année., qui contient les tableaux des différentes écoles et des plus grands maîtres considérés comme les plus beaux du Musée. Un des lieux par excellence où Cezanne s’arrêtera longuement, et s’inspirera de ses chefs d’œuvre dans plusieurs copies.

Fig. 12 —K. Lucjan Przepiorski, Le Salon Carré du Louvre, 1875 Huile sur toile, 73 x 92, Musée du Louvre, R.F. 1960-4.

A la sortie du Salon carré, s’ouvre alors la Grande Galerie, avec ses quatre travées consacrées aux écoles de peinture italienne, espagnole, allemande, flamande et hollandaise. Du fait des travaux engagés sur les pavillons Lesdiguières et La Trémouille, avec la reconstruction de la suite de la Grande Galerie jusqu’au pavillon de Flore, la partie consacrée aux peintures s’arrête au niveau de l’aile en retour Mollien. Mais ce sont près de 250 mètres que Cezanne va parcourir de long en large, s’arrêtant ici, méditant là, copiant parfois, selon l’humeur du jour…

Fig. 13 — La grande Galerie vers 1840[14]Thomas Allom (1804–1872) Vue de l’intérieur de la grande galerie du Louvre, vers 1844, gravure par J.B. Allen, 12,3 x 18,1 cm, publiée par Fisher, Fils & Co., Londres et Paris..

Dans la dernière travée, Cezanne peut admirer les grandes toiles du cycle de Marie de Médicis de Rubens, dont il copiera maints détails.

Au bout de la Grande Galerie consacrée à la peinture des écoles étrangères, Cezanne peut maintenant tourner à droite pour parcourir les salles consacrées à la peinture française. Ce sont d’abord cinq petites salles consacrées aux maîtres français jusqu’à Louis XIV, notamment Clouet, Lesueur, Vernet.

Traversant le palier du Pavillon Mollien, on parvient alors aux grandes salles dites « salles rouges », décorées en rouge et or en 1863 pour mieux faire ressortir les tableaux. C’est d’abord la salle Mollien, qui réunit les peintures des artistes français du dix-septième siècle. Cezanne peut y contempler les grandes œuvres de Claude Lorrain, de Rigaud, de Mignard et de Poussin. Malgré son admiration proclamée pour ce dernier, il ne le copiera pourtant qu’à la marge…

Vient ensuite une vaste pièce richement décorée, le Salon Denon, destinée à servir de vestibule à la salle des États située entre la grande galerie et le pavillon Denon – et qui sous l’Empire accueille l’ouverture de la session législative et ne sera adjointe au Musée que sous la troisième République. De quoi rappeler aux visiteurs que le centre du pouvoir est tout proche et que le Louvre est une annexe du palais impérial des Tuileries[15]Rappelons que l’empereur, avec la collection Campana qui lui appartient en propre, y a installé son Musée Napoléon III, et que le Musée des Souverains installé au premier étage de la Colonnade est là pour magnifier le rôle de protecteurs des arts qu’ont joué successivement les dynasties qui ont régné sur la France.… Cela contribue à la solennité des lieux.

Nous parvenons maintenant au deuxième grand salon de l’école française, la Salle Daru, consacrée aux maîtres français du XVIIIe siècle, avec les Greuze, Chardin, Watteau, etc., mais aussi David et son école. Identique à la salle Mollien, elle débouche sur le palier Daru où la Victoire de Samothrace, arrivée au musée en 1864, ne sera installée sur son socle qu’en 1883.

Sur la gauche se trouve l’entrée de la Salle des Sept Mètres consacrée aux écoles d‘Italie des XIVe au XVIe siècles.

Fig. 21 – La salle des Sept Mètres vers 1900[16]François Poncelet, Regards actuels sur la muséographie d’entre-deux-guerres, CeROArt, revue électronique..

Si Cezanne n’apprécie guère les primitifs italiens, il a pu cependant y admirer des Titien, Fra Bartolomeo, Léonard de Vinci et autres Raphaël[17]Dans les années 1880 cette salle sera spécialisée dans les primitifs italiens, notamment les maîtres toscans du XVe siècle..

En revenant sur le palier Daru, en tournant à gauche Cezanne a pu admirer dans la salle Percier-Fontaine (où subsiste une colonnade et des plafonds décorés de l’ancien escalier monumental détruit par Lefuel) trois superbes fresques de Botticelli. Au-delà, la future petite salle Duchatel[18]Installée en 1878 suite à un legs, elle comportait une dizaine d’œuvres d’Ingres (Œdipe et le sphinx, La Source), deLuini (l’Adoration des mages), de Memling (La Vierge aux donateurs) et de Mor. On la baptisera « Salle des fresques » après 1880. permet de rejoindre le Salon carré, qui finit le tour des salles de peinture.

Fig. 23 — Anonyme – Vue de la salle Duchâtel et du Salon carré au Louvre, Musée du Louvre, RF 1949-35.

La collection du musée se compose de trois mille tableaux : au terme de cette visite, comment ne pas être étourdi par la présence massive et chatoyante de tant d’œuvres ? L’impression de tempête de couleurs qui peut en résulter est bien rendue par ce tableau de Saint-Aubin :

Fig. 24 — Gabriel Jacques de Saint-Aubin, Vue du Salon du Louvre de 1779, huile sur toile, 19X44 cm, Musée du Louvre, RF1993-9.

On comprend mieux la réaction de Cezanne écrivant à la sortie du Louvre en 1861: « C’est épatant, esbroufant, renversant[19]Lettre à Huot du 4 juin 1861. », ce que Zola illustre plaisamment dans l’Assommoir avec la traversée drôlatique du Louvre par la noce de Gervaise : « Encore des tableaux, toujours des tableaux, des saints, des hommes, des femmes avec des figures qu’on ne comprenait pas, des paysages tout noirs, des bêtes devenues jaunes, une débandade de gens et de choses dont le violent tapage de couleurs commençait à leur causer un gros mal de tête. »[20]Zola, Œuvres complètes, Éditions de la Pléiade, t. 2 p. 445. D’autres seront d’autant plus dubitatifs quand le goût commencera à évoluer au début du XXe siècle : « La somme de ces beautés est absurde, accablante. Une assemblée d’objets exceptionnels, une foule de singuliers ne peut plaire qu’à des marchands. »[21]Paul Valéry, Œuvres, la Pléiade t. II, p. 606. On peut préférer les mots que Gasquet prête à Cezanne lors de leur visite du Louvre : « On nage dans la vérité de la peinture. On est saoul. On est heureux. Moi, c’est comme un vent de couleurs qui m’emporte, une musique que je reçois au visage, tout mon métier qui me coule dans le sang… Ah ! ils en avaient un sacré métier, ces bougres-là. »[22]Joachim Gasquet, op. cit.

Retour à la table des matières

Ça l’est d’autant plus qu’on l’aura remarqué : bien loin de l’ascétisme actuel en matière d’accrochage des œuvres qui, au nom de la lisibilité et de la mise en valeur des œuvres, fait une large place à leur organisation thématique et aux espaces vides, les anciens conservateurs avaient une vision assez différente de la façon d’occuper l’espace, tant dans l’enchainement des salles que de la présentation des murs.

Sur le plan des salles, le Louvre veut mettre en œuvre une logique d’exposition des œuvres chronologique et par écoles qui s’est peu à peu imposée depuis le XVIIe siècle dans toute l’Europe et sur laquelle repose toute initiation à l’art. Ces catégories définies par les historiens de l’art structurent l’approche de la peinture comme une évidence intellectuelle à laquelle il convient de se soumettre si l’on veut comprendre la peinture. La fonction de l’accrochage ainsi structuré doit donc être d’offrir autant que possible une vision « objective » de l’histoire de l’art dans le temps et l’espace, la plus complète possible – d’où d’ailleurs les plaintes fréquentes tout au long du XIXe siècle sur la rareté relative au Louvre d’œuvres des écoles espagnole et anglaise, peu représentées[23]Louis-Philippe avait une très belle collection de peintres espagnols, mais après son abdication l’administration a refusé de les lui racheter et les lui a rendues, et elles ont été dispersées à Londres… Occasion ratée..

Mais le principe affirmé se heurte par endroits à des difficultés de mise en place : la salle La Caze, le Salon carré, et plus tard la salle Duchatel font exception, mélangeant allègrement dates et écoles, au nom soit d’exigences nées des donateurs (La Caze, Duchatel), soit de la volonté de rassembler en un seul lieu les œuvres considérés comme les plus importantes du musée (Salon carré), en une sorte de trophée de l’excellence. Ainsi les œuvres de l’école française, même si l’essentiel en est exposé dans les ailes Denon, se retrouvent aussi dans la salle La Caze, la salle des Sept cheminées et la salle Duchatel, mais aussi dans quelques salles du Musée Napoléon III au-dessus de la Colonnade.

De même, la querelle relative à l’exposition de la collection Campana a également montré qu’on était en présence de deux écoles de pensée : celle qui voulait qu’au nom de l’histoire de l’art et de l’enseignement à tirer de toutes les pièces connues, on vise à l’exhaustivité et donc qu’on n’omette aucune des pièces, même médiocres, constituant la collection, et celle, représentée par le comte de Nieuwerkerke, qui voulait que l’on ne retienne que ce qui pouvait contribuer au prestige du musée et à l’excellence en matière d’art à offrir au public en mettant en réserves ou en expédiant en province les pièces jugées secondaires ou de moindre intérêt. C’est cette conception qui a prévalu dans le choix des œuvres exposées au Louvre sous le Second Empire.

Quant aux murs d’images eux-mêmes, ils vont tenter avec plus ou moins de succès de se mettre au service de cette éducation du public, et cela en jouant sur les comparaisons d’œuvres accolées sur un même mur, pour mettre en évidence les analogies ou les différences. Appréhender et comprendre ces analogies et ces différences est considéré par tous comme le seul moyen pour devenir « connaisseur en art ».

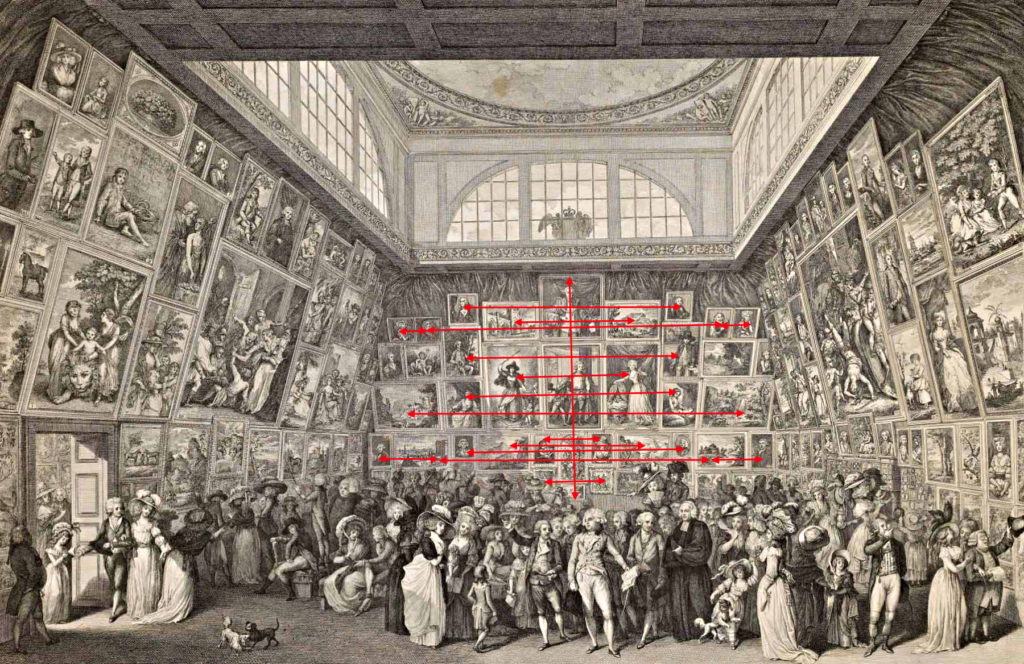

Dans un premier temps, il s’agit d’attirer l’attention sur des ressemblances ou dissemblances purement formelles en organisant l’accrochage selon un principe de symétrie visuelle. Ce souci émerge progressivement, sachant que l’on part de loin : les murs sont traditionnellement surchargés depuis le XVIIe siècle, produisant une sorte de chaos comme le montrent les nombreuses toiles représentant des cabinets d’amateurs ou de marchands. Ainsi, sur l’exemple suivant, on constate que la seule règle de disposition des tableaux est leur dimension en hauteur identique permettant d’organiser des rangées sans espaces entre les tableaux, ce qui n’est guère pertinent pour faire des comparaisons entre les œuvres exposées :

Fig. 25 — David Teniers l’Ancien, L’Archiduc Léopold Wilhelm visitant sa galerie bruxelloise, vers 1651. Vienne, Kunsthistorisches Museum.

Dès les premiers Salons cependant, on voit se développer ce souci de présentation symétrique des œuvres autour d’une figure ou d’un axe central :

Sur le mur du fond, la symétrie géométrique est poussée à son maximum :de chaque côté de l’axe central, chaque tableau trouve son équivalent en taille. Cette organisation permet également de mettre en valeur les toiles situées sur l’axe de symétrie, qui vont ainsi focaliser davantage l’attention. Ce système parfait est évidemment impossible à reproduire sur tous les murs du Salon, mais on sent bien que par endroits le désir de s’en approcher est là.

Mais on voit aussi que ce souci de symétrie visuelle — qui dans certains cas se suffit d’ailleurs à lui-même pour expliquer tel ou tel accrochage – est en réalité dans notre exemple au service d’une volonté de mettre en œuvre le principe de comparaison pédagogique, car l’appairage des toiles porte aussi sur leur genre : les portraits répondent aux portraits, les paysages aux paysages, les scènes de genre aux scènes de genre. Le grand principe sous-jacent est bien que l’œil du spectateur s’éduque par la comparaison, facilitée par la disposition symétrique des tableaux.

Pour comparer les techniques, les contenus ou les styles de peintres ou d’écoles différents, on placera donc en symétrie les œuvres que l’on veut comparer, pour mettre en évidence, s’il s’agit de contemporains, les parentés ou les différences essentielles qui les séparent, et s’il s’agit de peintres d’époques différentes, une filiation, une mutation, une évolution caractéristique de tout un mouvement artistique, etc.

Ainsi, dans l’exemple suivant[24]Cf. Felix Thürlemann, “Von der Wand ins Buch – und Zurück an die Wand”, Mehr al sein Bild, Für eine Kunstgeschichte des hyperimage, 2013, Wilhelm Fink Verlag, Paderborn, il s’agit de comparer des œuvres de quatre écoles de peinture italienne afin de mieux saisir leurs particularités stylistiques :

Fig. 27 — Maria Cosway, Accrochage dans la Grande Galerie par Léon Dufourny des œuvres confisquées en Lombardie et à Bologne, 1801[25]Image extraite d’une série de gravures sur cuivre publiée sous le titre : Galerie du Louvre, Représentée par des gravures a l’eau forte exécutées par M.se Maria Cosway; avec une description historique et critique de chaque tableau qui compose cette superbe collection, et un abrégé biographique de la vie de chaque artiste, 1802, Julius Griffiths éditeur, Paris..

La peinture centrale de Guido Reni, qui représente la synthèse des quatre œuvres qui l’entourent, est elle-même composée selon la symétrie axiale qui préside à l’organisation de l’ensemble des toiles. Le tout est mis en valeur par la double rangée de portraits et d’œuvres sacrées qui lui sert en quelque sorte de piédestal. Le souci de symétrie va jusqu’à l’orientation vers la gauche ou la droite des regards dans les visages… On sent ici la volonté du conservateur de faire de ce mur lui-même une composition artistique, au-delà de sa fonction pédagogique.

La grande Galerie et son organisation sous Napoléon Ier apparaît ainsi comme la première école où apprendre la peinture, ce dont témoignent les dix tomes du Cours élémentaire de peinture ou Galerie Napoléon (1804-1815) d’Antoine-Michel Filhol (1759-1812) et de Joseph Lavallée. Vivant-Denon écrit à l’Empereur le 1er janvier 1803, à propos d’un accrochage visant à donner une compréhension chronologique de l’œuvre de Raphaël : « Permettés-moi, Général, de vous adresser la notice explicative d’un trumeau que je viens de faire arranger dans le muséum. Vous verrés que c’est une espèce de vie du premier de tous les peintres. La première fois que vous traverserés la gallerie, j’espère que vous trouverés que cette opération porte déjà un caractère d’ordre, d’instruction et de classification. Je continuerai dans ce même esprit pour toutes les écoles, et dans quelques mois, en parcourant la gallerie, on pourra faire sans s’en appercevoir un cours historique de l’art de la peinture. »

Bien entendu, il est rare de trouver au Louvre un accrochage aussi sophistiqué que celui de la Fig. 27, et il n’est pas certain que Cezanne ait été sensible à ce type de démarche, lui dont l’approche de la peinture se veut anti-intellectuelle. Comme l’exprimait Malraux : « Confronter des peintures, opération intellectuelle, s’oppose foncièrement à l’abandon qui permet seul la contemplation. » et encore : « Le contraste des images est un processus intellectuel et, en tant que tel, s’oppose fondamentalement à cette dévotion à partir de laquelle seule la contemplation est possible. »[26]André Malraux, Psychologie de l’Art, 1947, Albert Skira, Genève. Cité note 13 de Félix Thurlemann, op. cit. Dans la visite du Louvre relatée par Gasquet[27]Joachim Gasquet, Cezanne, éditions Bernheim-Jeune,1921., il est clair que Cezanne se range du côté des contemplatifs, bien plus attaché au « looking hard »[28]Expression chère à Pavel Machotka, cf. The Eye and the Mind, 2015, Crès éditions. devant chaque toile qu’à la comparaison minutieuse avec d’autres œuvres, qui ne sont évoquées que globalement quand il s’agit de les mettre en perspective avec celle qu’il est en train de commenter à son interlocuteur.

Retour à la table des matières

III – Les copies de peintures du Louvre entre 1864 et 1871

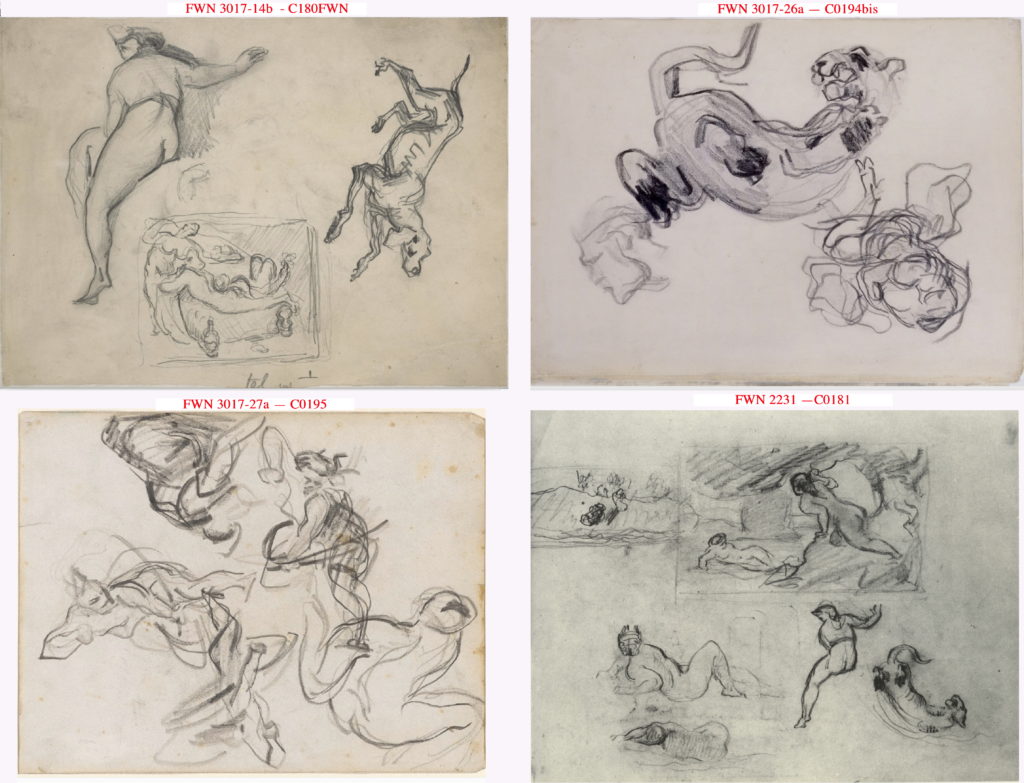

Rappelons qu’en dehors de la Mise au Tombeau du Titien que nous verrons plus loin, il s’agit uniquement de copies dessinées sur place, éventuellement reprises ensuite exceptionnellement à l’atelier, ou à l’aide de gravures. Sur les 68 dessins copiés au Louvre à partir de tableaux que nous connaissons, on dénombre dans la période qui nous occupe 22 dessins portant sur 12 toiles différentes. En dehors du premier d’entre eux copié sur une grande feuille de dessin, tous sont exécutés sur le même carnet de dessin (FWN 3017).

-

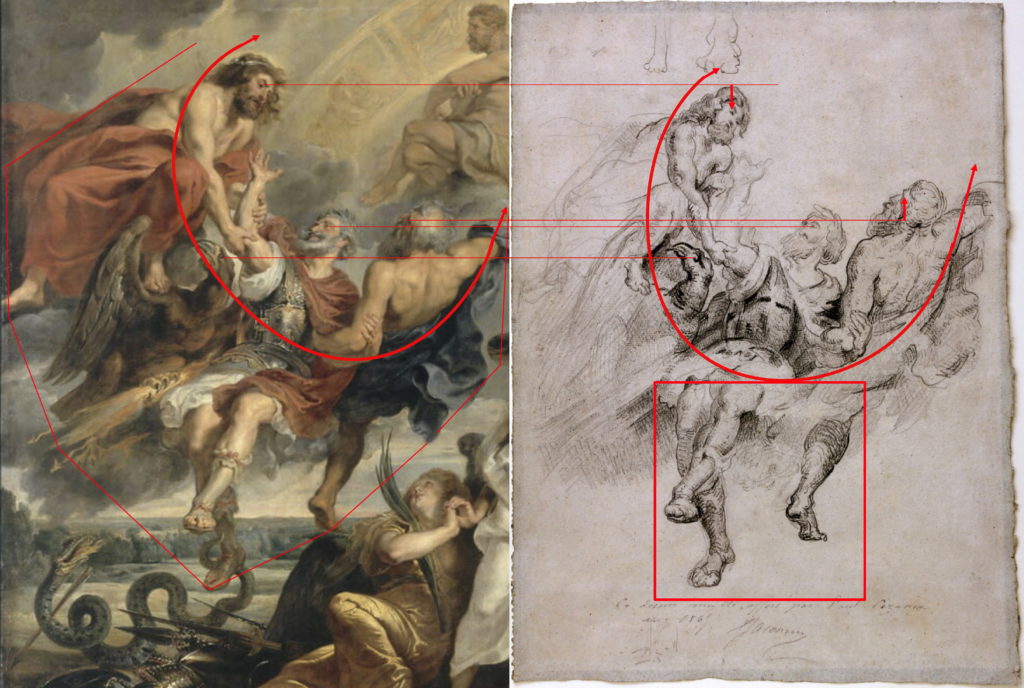

La première copie de peinture du Louvre : L’Apothéose du roi Henri IV de Rubens, 1864-1865 (FWN 1808 — C0102).

Voyons donc comment se présente le « mur d’images » de la première copie de tableau réalisée par Cezanne au Louvre : il s’agit de l’Apothéose du roi Henri IV du cycle de Marie de Médicis de Rubens. Copie symbolique si l’on se souvient que c’est à Rubens, son peintre admiré par dessus tous les autres, que Cezanne consacre cette première copie au Louvre en forme d’hommage.

Copie intéressante aussi car le tableau, le dixième et dernier du cycle placé sur la paroi de gauche de la Grande Galerie (la suite de la série étant située sur la paroi de droite en vis-à-vis), est situé dans la 4e travée, donc très loin de l’entrée, pratiquement au fond de la galerie[29]En 1881, la partie de la Grande Galerie consacrée au musée sera allongée de deux nouvelles travées s’arrêtant après le pavillon de la Trémoille au niveau où commence le pavillon des Sessions., comme si Cezanne n’avait pas osé jusque-là se décider à installer son matériel de dessin — ou qu’il attendait d’être arrivé à l’extrémité de la rangée des Rubens pour éviter qu’il y ait trop de témoins, ceux-ci s’étant vraisemblablement déjà lassés au bout du neuvième Rubens. Ce dernier tableau n’est d’ailleurs pas le plus intéressant selon les critiques de l’époque[30]Cf. par exemple Marcy, Guide populaire du Louvre, 1867, Librairie du Petit Journal, p. 86, les guides Baedecker et Joanne, et de nombreux ouvrages contemporains de vulgarisation de la peinture du Louvre. Cf. bibliographie., et après lui ne restent à voir que quelques portraits de van Dyck et la Kermesse de Rubens avant de rebrousser chemin et de s’engager dans les salles de peinture française de l’aile en retour Mollien.

Fig. 28 — L’Apothéose du roi Henri IV dans son mur d’images[31]Dans la suite de cette étude, la succession des toiles retenue sur nos reconstructions des différents murs est conforme aux indications fournies par de nombreux guides touristiques ou grand public des années 1860-1870. Pour ne pas alourdir les notes, on renvoie l’identification de chaque tableau à l’Annexe VII..

Pour les tableaux placés sous le Rubens, le mur d’images se présente de façon classiquement structurée : symétries dans les tailles, symétrie dans les genres. Mais la longueur de cette rangée est telle que faire des comparaisons entre les homologues, une fois dépassés les deux portraits dans leur cadre ovale, devient problématique et oblige le spectateur à se déplacer de l’un à l’autre : c’est dire qu’ici l’aspect purement formel prend le pas sur l’objectif pédagogique.

En outre, on ne peut se permettre de placer sous le Rubens des tableaux tellement puissants qu’ils pourraient en détourner le regard, surtout s’ils sont proches du centre de la toile. Aussi, le conservateur a choisi de placer d’abord sur l’axe de symétrie un autre Rubens, comme pour assurer la transition avec les autres toiles, mais sans pour autant faire concurrence à son illustre aîné, d’où des couleurs moins chatoyantes. Puis il l’a encadré par deux portraits ovales de van Dyck, portraits classiques, donc eux aussi sans concurrence possible avec l’exubérance du Rubens. Viennent ensuite les deux paysages dont le bleu du ciel introduit suffisamment de lumière dans la rangée pour éviter qu’elle apparaisse malgré tout uniformément terne. Après quoi il suffit de terminer la rangée avec deux trios de scènes de genre de peintres de moindre importance et aux formats limités.

Finalement, l’effet produit par cet assemblage est impressionnant : cette rangée de beaux tableaux secondaires, bien ordonnés, a pour fonction de faire prendre conscience de la beauté de niveau supérieur qui émane du grand Rubens. Par leur présence, chacun n’étant nullement médiocre et individuellement tout à fait digne d’intérêt, ils rendent évident le fait qu’avec le tableau de Rubens on pénètre dans un univers pictural d’une tout autre portée, d’une expressivité, d’une puissance de vie, d’une richesse de coloris, d’une complexité tout à fait exceptionnelles. Le génie, supérieur au grand talent, saute aux yeux dans cette confrontation. Évidemment, Cezanne ne peut qu’être ébloui devant cette œuvre grandiose…

Pour sa première copie, Cezanne décide donc de s’attaquer à ce monument. On le sent encore mal assuré quant au sens qu’il peut donner à ses copies de tableaux du Louvre, sens qui se dégagera peu à peu : saisir au vol une attitude, un élément même secondaire d’un tableau, pourvu qu’il lui donne l’occasion de méditer sur tel ou tel aspect technique qui l’intéresse particulièrement. En effet, cette première copie est très soignée, comme s’il s’agissait d’en faire un dessin fini, autosuffisant, quasiment prêt à être encadré, ce qui ne sera le cas d’aucune des autres copies de peintures réalisées au Louvre – c’en est au point qu’il l’a jugée digne d’être donnée à son ami Jacomin. En cela Cezanne se conforme encore à la façon générale de faire des copies au Louvre, où tout un chacun cherche à reproduire le tableau copié dans sa totalité ou au moins dans une partie qui trouve son sens en elle-même.

C’est aussi pourquoi, au lieu de se limiter, comme il le fera plus tard, à un seul personnage, cette première copie reprend une scène complète à l’intérieur du tableau, ce qui en fait un cas unique qu’on ne retrouvera plus par la suite dans les 67 copies dessinées de tableaux du Louvre que nous connaissons[32]Les deux seules autres copies comprenant plus d’un personnage n’isolent pas réellement une scène autonome : il s’agit de FWN3017-15a extrait des Noces de Cana entre 66 et 69 et, dix ans plus tard, de l‘esquisse des trois naïades de Rubens (FWN2269)..

Enfin, il s’est installé pour pouvoir dessiner sur une grande feuille au lieu d’utiliser une page de carnet mobile : à l’avenir, seules 7 autres feuilles de grandes dimensions seront utilisées pour copier. Cette première expérience l’aura convaincu qu’on ne peut au Louvre s’appesantir longtemps sur un dessin sans être dérangé et sans de bonnes raisons. Il faut copier léger.

Ceci posé, le choix du sujet est également intéressant, dans la mesure où il met en scène une apothéose, sujet qui préoccupera longtemps Cezanne, comme on sait. Au Louvre, allégories, scènes et entités symboliques sont innombrables, à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments, selon le goût du XIXe pour l’incarnation de notions abstraites en figures concrètes. Comme tout son siècle, Cezanne aime les personnages volants, qu’on retrouve dans ses copies du plafond d’Apollon, dans celle du saint en lévitation de La Cuisine des anges (voir plus bas) dans les 18 anges et la quarantaine de putti qui peuplent son œuvre, dans les attitudes d’envol ou d’aspiration vers le haut de nombreux personnages (résurrection du Christ, attitudes de Bellona, d’Andromède, des naïades, de diverses baigneuses, etc.). D’ailleurs, on trouve des apothéoses en peinture et en sculpture à peu près partout dans Paris, dans les églises, les monuments publics, et jusque dans les lycées ; c’est un des poncifs les plus courus de l’époque. Au Louvre, Cezanne a certainement été voir dans le musée Napoléon III la copie de l’Apothéose d’Homère d’Ingres (l’original est au Luxembourg en 1867), l’Apothéose de Poussin, Le Sueur et Lebrun au plafond de la salle des Bijoux, sans compter les nombreux dessins sur ce thème dans les salles des dessins ; il a pu aussi contempler les deux Ravissement de saint Paul du Dominiquin (dans la seconde travée de la Grande Galerie) et de Poussin (dans la salle Mollien).

Les têtes des personnages de Poussin sont placées sur une simple diagonale ascendante de gauche à droite, alors que chez Rubens elles décrivent un arc de cercle dont Jupiter et Saturne forment les extrémités, chaque corps étant placé sur sa propre diagonale ascendante : le mouvement ainsi créé est nettement plus dynamique que chez Poussin — d’autant que chez ce dernier un ange tire et l’autre pousse (avec difficulté !) tandis que chez Rubens les deux dieux tirent ensemble vers le haut. On peut penser que c’est ce mouvement global plein de vivacité qui a séduit Cezanne dans cette scène. C’est en effet cette recherche du rendu du mouvement (du « Mistral qui agite le marbre » quand il s’agira de copier une sculpture) qui l’occupe essentiellement durant toute cette décennie, avec les jeux du clair-obscur.

C’est pourquoi il sélectionne dans son dessin uniquement l’essentiel : il élimine pratiquement les bords droit et gauche de la scène (essentiellement des vêtements) pour rendre l’arc de cercle où s’inscrivent les torses des trois personnages encore plus évident. L’aigle tenant la foudre dans ses serres est réduit à sa tête et le serpent entourant la cheville disparaît, gommant ainsi les aspects anecdotiques du tableau.

Chez Rubens, le centre de la force et le moteur de l’envol est Jupiter, et le roi semble emporté avec facilité, flottant dans l’espace. Chez Cezanne, l’équilibre change : l’accent est mis sur Henri IV, qui concentre l’essentiel de la partie sombre du dessin et semble avoir fait de l’aigle son allié pour résister à l’envol. Nullement flottant, il apparaît plutôt assis, la jambe gauche sortie de l’ombre et le pied gauche fermement posé au sol. Pour renforcer l’impression qu’il pèse lourd, Cezanne minimise l’emprise de Jupiter sur toute la scène : il l’amaigrit nettement, en diminuant sa taille, tout en le situant plus bas dans l’espace. Il le prive en outre du reste de son corps en dehors de son bras droit. Pour affaiblir encore l’idée qu’il tient vigoureusement le bras du roi de ses deux mains, il rend l’avant-bras de Henri IV presque transparent, ce qui élimine la prise de la main gauche de Jupiter. Ainsi, il n’apparaît plus réellement de taille pour soulever le roi… Le jeu des regards change aussi : d’un Jupiter paternel et attentif on passe à un dieu un peu crispé sous l’effort ; d’un Henri IV regardant Jupiter avec soumission on passe à un prince méditatif regardant dans le lointain, se remémorant peut-être ses hauts faits … C’est aussi pourquoi il fallait supprimer son bras gauche et sa main ouverte qui exprimaient sa dépendance à l’égard du dieu.

Inversement, Cezanne renforce la présence de Saturne en rehaussant le personnage et en le rapprochant de Henri IV, et sa jambe élargie devient un ferme appui au sol qui indique l’effort nécessaire pour soutenir le roi, mais aussi pour équilibrer le dessin qui, sans cela, donnerait l’impression que Henri IV est en train de tomber à la renverse puisque Jupiter ne le soutient plus assez. La disparition de l’avant-bras gauche de Saturne qui emportait le roi vers les hauteurs, favorisée par la bizarre déformation de son coude qui capte la lumière et détourne l’attention, contribue à l’impression générale d’un envol difficile : Saturne ne soulève plus le roi, il se contente de le soutenir. Tout se passe donc comme si Cezanne avait cherché à faire de Henri IV le vrai centre d’attention de la scène, en renforçant sa présence et son poids face aux dieux. Un tel homme mérite bien d’être célébré… En somme, quoi qu’il fasse, Cezanne ne parvient jamais à faire un fac-similé de ce qu’il copie : il faut toujours qu’il intervienne pour modifier la signification de l’objet copié.

Quant au dessin, il est de facture tout à fait classique par ses lignes de contour continues fermement appuyées, la ligne flottante étant seulement réservée à la partie effacée de la tunique de Jupiter. Mais il est remarquable par le travail sur le clair-obscur et le modelé par toute une série de types de hachures variées, de renforcements locaux en taches noires, de frottis, de grisés plus ou moins intenses, ce qui confère à l’ensemble un relief incomparable, que l’on retrouvera dans certaines copies de sculptures.

Après ce premier exercice « in vivo » exécuté de façon encore traditionnelle par une longue station devant le modèle avec un chevalet pour poser la feuille de dessin de grandes dimensions et le choix d’une scène complète à la signification sans surprise, Cezanne va maintenant opter pour un bagage plus léger et des ambitions plus limitées. La copie visée ne cherchera plus à devenir un « beau dessin » que l’on offre à ses amis, mais un exercice purement personnel exécuté le plus souvent comme en passant sur un simple carnet de dessin.

Retour à la table des matières

– Le Salon carré entre 1865 et 1871

Le Salon carré est l’endroit le plus prestigieux du Louvre, puisqu’il rassemble les toiles les plus renommées. Aussi sa fréquentation est-elle intense, comme en témoignent de nombreuses gravures ou peintures du temps (cf. Fig. 11 et 12).

Fig. 36 — A. Provost, Intérieur du Grand Salon Carré du Louvre, c. 1860, lithographie, 217 x 279 mm (feuillet 263 x 352).

Fig. 37 à 39 — Quelques visiteurs du Salon carré[33]- Louis Béroud, Une artiste recopiant le tableau « Sainte Anne » de Léonard de Vinci.

– Giuseppe Castiglione, Le Salon carré au Musée du Louvre (détail).

– Louis Béroud, Au Salon carré..

Les toiles rassemblées ici étant censées être les plus exceptionnelles du musée, le but recherché est de faciliter la comparaison des tableaux dans le temps et l’espace, elles sont exposées sans considération d’école ou de date[34]Le même principe s’appliquait alors à la Tribune des Offices à Florence ou au Salon d’Isabelle du musée du Prado. : aussi la construction des murs d’images ne peut compter sur des comparaisons savamment construites, chaque toile étant en elle-même un univers autonome. C’est pourquoi l’usage de présentations symétriques y est relativement formel : on apparie les toiles selon leurs dimensions, éventuellement quand cela est possible selon leur genre. Mais la pédagogie ici se limite à proclamer la gloire de la peinture des plus grands maîtres, et par ricochet la gloire du Louvre qui en dispose et les expose. Le but n’est guère d’instruire, mais plutôt d’émerveiller.

Pour mieux en juger, voici une reconstitution de chacun des murs du Salon carré respectant la disposition des différents tableaux mis à l’honneur vers 1865 :

Fig. 40 — Le mur est du Salon carré en 1861. La porte d’entrée du Salon donne sur la Galerie d’Apollon.

Tous les grands noms de la peinture sont déjà là, dominés par le grand Véronèse que Cezanne copiera : Le Caravage, le Pérugin, Poussin, le Titien, Le Guerchin, Raphaël, Rembrandt… Guère de mise en page symétrique sur ce mur est, à part autour du Véronèse avec de chaque côté un grand tableau surmonté d’un tableau aux dimensions plus réduites. Mais hors cet aspect purement formel, aucune correspondance dans les thèmes ou les styles. Chaque toile ne renvoie qu’à elle-même.

A nouveau un grand Véronèse au centre, autour duquel se pressent à nouveau Raphaël, Carrache, Rembrandt, Rubens, Titien, van Dyck, van Eyck, sans oublier… la Joconde, pas du tout mise en valeur en bout de rangée à gauche ! Manifestement, du temps de Cezanne, elle n’est pas encore devenue le phénomène de foire qu’elle représente aujourd’hui – et auquel son vol rocambolesque en 1911 contribuera pour beaucoup.

L’accrochage se veut ici davantage organisé : autour de l’axe central passant par le Repas chez Simon et L’Immaculée Conception de Murillo, tableau alors beaucoup plus célèbre que la Joconde, peut-être le plus célèbre et le plus copié du Louvre après son achat pour un prix faramineux et absurde à la vente Soult[35]Les héritiers de Soult, qui avait réquisitionné en Espagne une collection de 900 peintures, vendent ce tableau à l’État en mai 1852 pour 615 300 francs. Il sera échangé par Vichy en 1941 contre un Velasquez et placé au Prado. s’organisent des correspondances de tailles dans les deux rangées du bas. Deux grands tableaux encadrent le Véronèse, et la porte de la salle Duchatel trouve son pendant dans l’autre Vierge de l’Immaculée Conception de Murillo au sommet en arc de cercle. En outre les deux paravents dans les angles portent également chacun deux tableaux dont les tailles se correspondent. Mais une fois encore, tout cela n’est que de la géométrie.

De ce mur, Cezanne ne copie rien.

Fig. 42 — Mur ouest du Salon carré en 1861. La porte de sortie donne sur la première travée de la Grande galerie.

Les parties gauche et droite du mur entourant la Descente de croix de Jouvenet sont repensées vers 1865, avec l’introduction de grands portraits de Rigaud (Bossuet) et de Philippe de Champaigne (Richelieu). Seul restera inchangé le petit groupe situé sous La Descente de croix de Jouvenet avec Le Christ mort de Philippe de Champaigne et La Vierge à l’Enfant avec le petit saint Jean-Baptiste de Raphaël, autour de laquelle s’ordonnent les deux paysages du Lorrain et les deux scènes galantes hollandaises de Ter Borch et de Metsu : outre la correspondance de taille, il y a ici correspondance des genres, cas unique dans le Salon carré.

Ici aussi, les deux paravents d’angles jouent sur la correspondance des tailles : un grand tableau en haut, un plus petit en bas entouré de deux tout petits formats.

De ce mur non plus, Cezanne ne copiera rien.

Et voici le mur monumental qui impose sa présente à tout le salon, avec l’immense et splendide Noces de Cana qui capte toute l’attention et consacre la présence de Véronèse comme maître des lieux, puisqu’il domine déjà les deux murs est (avec Jupiter poursuivant les vices que va copier Cezanne) et nord (avec Le Repas chez Simon). Certes, les ailes de ce mur sont géométriquement bien organisées par une correspondance parfaite des tailles, et les grands noms de la peinture s’y retrouvent, avec Rubens, Tintoret, Van Dyck ; Giorgione et son Concert champêtre que copiera Cezanne, mais comment lutter contre ce monstre sacré, prise de guerre de Napoléon qu’on a bien failli perdre lors des restitutions forcées de la fin du Premier Empire, et que seule sa taille le rendant intransportable a protégé de l’exil ? L’impression de vie intense et débridée qui s’en dégage a inspiré à Louis Béroud une toile où les personnages « crèvent l’écran », et que n’aurait pas reniée Cezanne : « C’est épatant, esbroufant, renversant… » :

Une remarque en passant : la décoration Napoléon III somptueuse des salles du Louvre (comme d’ailleurs de l’extérieur avec sa forêt de statues), avec sa profusion baroque de dorures, de gypseries, de peintures décoratives des plafonds, etc. a été beaucoup critiquée, y compris en son temps. Elle ne manquait pourtant pas d’une certaine grandeur, et face aux excès jansénistes de notre époque qui n’aime que le vide et le dépouillé, on peut se prendre à la regretter… D’autant que le contraste entre ce qu’on a conservé du décor initial et les murs dépouillés actuels apparaît assez incongru sinon une forme de vandalisme. On ne ressent plus en tout cas ce que Cezanne disait à Gasquet, comme nous l’avons déjà cité plus haut : « « On nage dans la vérité de la peinture. On est saoul. On est heureux. Moi, c’est comme un vent de couleurs qui m’emporte, une musique que je reçois au visage, tout mon métier qui me coule dans le sang… »

– Les copies au Salon carré

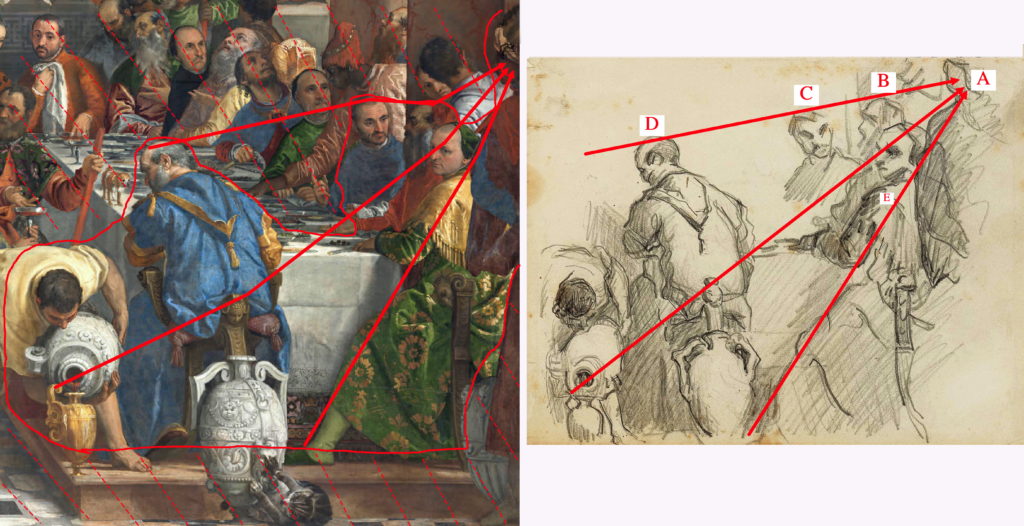

1) D’après Véronèse, Les Noces de Cana, 1866-1869 (FWN 3017-15a — C0168 et FWN 3017-13b — C0169 a et b)

Ayant copié l’Apothéose de Henri IV sous la forme d’un dessin complet, il semble que Cezanne s’y essaie à nouveau ici sur un petit coin du tableau, comme s’il voulait tester sa capacité à rendre quelque chose de la scène complexe qui se joue autour de la table :

On constate qu’il efface une très large partie du contexte pour ne conserver qu’un groupe de quatre personnages à droite et un autre de deux à gauche. N’était l’épée que porte le personnage principal de droite, on pourrait croire qu’il s’agit d’une scène de couvent, ce personnage apparaissant comme un ecclésiastique portant calotte cardinalice et surplis sur sa robe, et celui de gauche, tonsuré, apparaissant comme un moine vu la capuche dans son dos, avec près de lui un frère lai occupé à remplir la cruche… Bref privé de la référence à l’original, ce dessin serait indéchiffrable pour qui ne connaîtrait pas le tableau, façon maintenant bien repérée dans les copies de supprimer tout caractère anecdotique porteur d’un sens immédiatement lisible.

Comment Cezanne organise-t-il sa copie ? Le groupe de droite conserve les proportions de l’original, alors que celui de gauche subit une sensible diminution de sa taille relative (particulièrement sensible dans la grande amphore du premier plan, ce qui permet de l’introduire tout entière dans le dessin : cf. sur la Fig. VI-III-2-5 l’amphore du dessin entièrement inscrite entre les deux lignes vertes D et F). Cela permet à Cezanne de le rapprocher du premier groupe pour conférer une certaine unité à la scène, alors que sur le tableau ce groupe de gauche fait partie d’un groupe différent, celui formé avec l’échanson qui goûte le vin. Il peut ainsi mettre en place une construction de l’ensemble sur une diagonale ascendante vers la droite qui n’existe pas sur le tableau, construction qui finit d’unifier la scène.

Pour construire visuellement cette ascension, Cezanne aligne les têtes A, B, C, D : prenant pour repère la ligne B verte de la fig. VI-III-2-1, il abaisse les têtes de A et de C, le personnage A servant de ligne de fuite pour les diverses diagonales qu’on peut construire.

Les personnages ainsi mis en place, Cezanne se livre maintenant à l’étude des contrastes ombre-lumière, et il le fait avec une grande douceur, alternant les nuances de gris, comme en écho à ce qu’il disait à Gasquet face à ce tableau à propos des préparations en grisaille : « Il préparait, d’une immense grisaille… L’idée décharnée, anatomique, squelettique de son univers, la charpente douce qu’il lui fallait, et qu’il allait habiller de nuances, avec ses couleurs et ses glacis, en tassant les ombres. Un grand monde pâle, ébauché, encore dans les limbes…(…) Ce sont les dessous, l’âme secrète des dessous, qui, tenant tout lié, donnent cette force et cette légèreté à l’ensemble. Il faut commencer neutre. Après, il pouvait s’en donner à cœur joie, comprenez-vous ? »[36]Joachim Gasquet, op. cit. Il faut relire les pages lumineuses du commentaire des Noces de Cana par Cezanne lui-même, un chef d’œuvre de critique artistique : « Le miracle y est, l’eau changée en vin, le monde changé en peinture. »] C’est bien là l’essentiel pour Cezanne dans cette copie, la reconstruction de la scène examinée ci-dessus n’étant là que pour servir de support unifié à cette étude des valeurs lumineuses.

Cette copie est donc un vrai dessin d’étude, non destinée à se suffire en elle-même comme la scène de l’Apothéose du roi Henri IV.

Deux petites études rapides sans prétention figurent sur une autre feuille de ce carnet (FWN 3017-13b — C0169 a et b) :

Parmi le choix considérable de têtes expressives rassemblées par Véronèse, la raison qui a poussé Cezanne à choisir cet homme et cette femme nous échappe, d’autant que ces copies sont traitées sans aucun souci d’exactitude. Celle de l’homme se limite à un rendu sommaire des grisés d’intensité variable. Celle de la femme, plus intéressante, s’attache à exagérer son regard plutôt agressif, mais surtout est traitée pour le modelage du volume en quelques coups de crayon gras large — ce qui n’est pas courant — , avec une accentuation dans le chignon et la tempe gauche qui rend ce dessin parlant, malgré le manque de nuances dans les ombres du visage, totalement omises au niveau des joues et du front par exemple. Mais cette absence est compensée par l’ombre placée à gauche du visage et débordant sur l’épaule, ce qui suffit à donner du relief à cette tête en la propulsant au premier plan. Difficile de faire plus expressif avec si peu de moyens mis en œuvre…

2) D’après Ribera, L’Adoration des bergers, 1866-1869 (FWN 3017-13b — C0169c)

Sur la même feuille, on peut aussi remarquer les mains jointes qui ont intéressé Cezanne dans le tableau de Ribera, sur le mur d’entrée du Salon. Le dessin, assez classique dans son exécution, mais tracé énergiquement, présente cependant un trait de contour très précisément posé au niveau des pouces, avec des segments anguleux assez rares chez Cezanne. Cela étonne un peu, car il se contente généralement de quelques traits informes pour dessiner les mains ou les pieds de ses personnages, en dessin comme en peinture. Mais jusqu’en 1870, on compte pourtant 33 études de mains dessinées[37]et seulement 3 une dizaine d’années plus tard autour de 1882. On ne compte que 8 études de pieds en tout, toutes antérieures à 1869. Exception : une étude du pied — assez ratée — d’un des esclaves de Michel-Ange vers 1881., ce qui montre qu’à cette époque Cezanne n’a pas encore renoncé à maîtriser la représentation de cet appendice considéré ensuite comme secondaire…

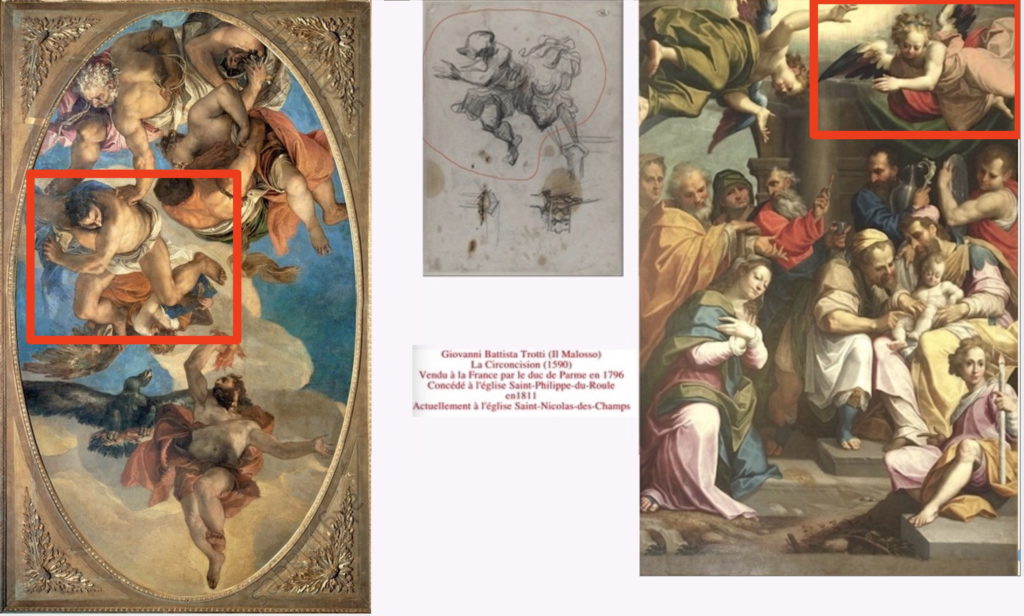

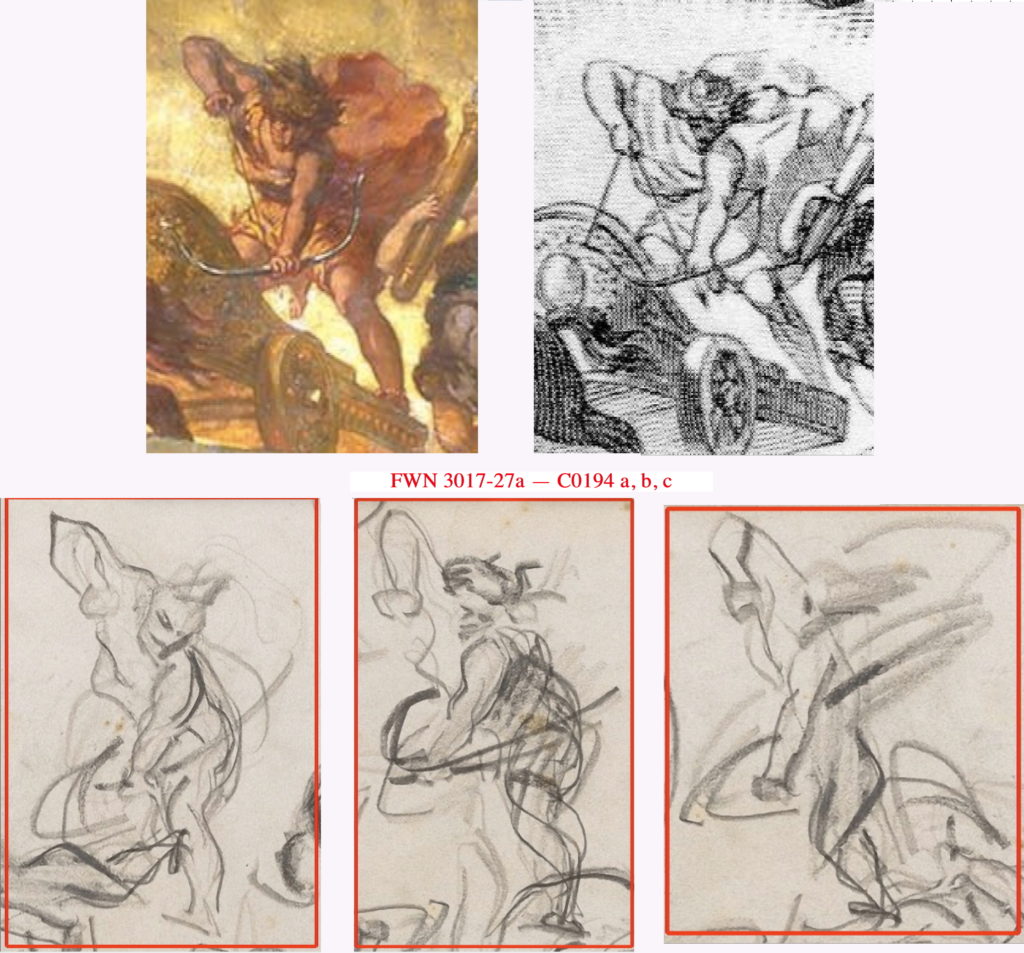

3) D’après Véronèse, Jupiter punissant les vices, 1866-1869 (FWN 3017-28a — C0206a)

Ce tableau monumental, pièce maîtresse du mur d’entrée du Salon carré comme on l’a vu Fig. 40, est considéré par Hoetink suivi par Chappuis comme le modèle du personnage volant copié par Cezanne, alors que Berthold propose un des anges de La Circoncision de Trotti. On peut légitimement douter de ces identifications ; nous ne les retenons ici que pour satisfaire à la tradition, bien qu’il soit peu vraisemblable que le tableau du Louvre ait pu servir de modèle à Cezanne vu l’orientation de Jupiter, sauf à lui procurer un sévère torticolis, qu’on ne peut éviter qu’en faisant subir au tableau une rotation à 180 degrés. Quant à l’ange de la Circoncision[38]Aucune trace de ce tableau dans les notices du Louvre de Reiset, Villot, etc. : si Cezanne l’a vu, c’est à l’église Saint-Philippe-du-Roule où il était fort mal éclairé., on voit mal Cezanne lui retrousser l’aube au-dessus des cuisses…

On peut donc considérer que le modèle de cette copie reste non identifié, ce qui interdit de la commenter en tant que telle.

En revanche, le dessin lui-même est intéressant — outre le thème du personnage volant, un de plus[39]Encore qu’il ne soit nullement évident que le dessin de Cezanne représente un personnage volant ; il peut tout aussi bien s’agit d’un homme pris en pleine course en avant. ! — car il se tient à mi-chemin entre le dessin au contour continu classique et le dessin cézannien aux lignes déstructurées. Le modelage alterne avec une grande variété pour un aussi petit dessin grisés et hachures droites et courbes, avec des renforcements énergiques ici et là, ce qui produit une image pleine de dynamisme d’un personnage saisi en pleine action. La qualité de ce dessin conduirait à le dater plutôt de la fin de la période.

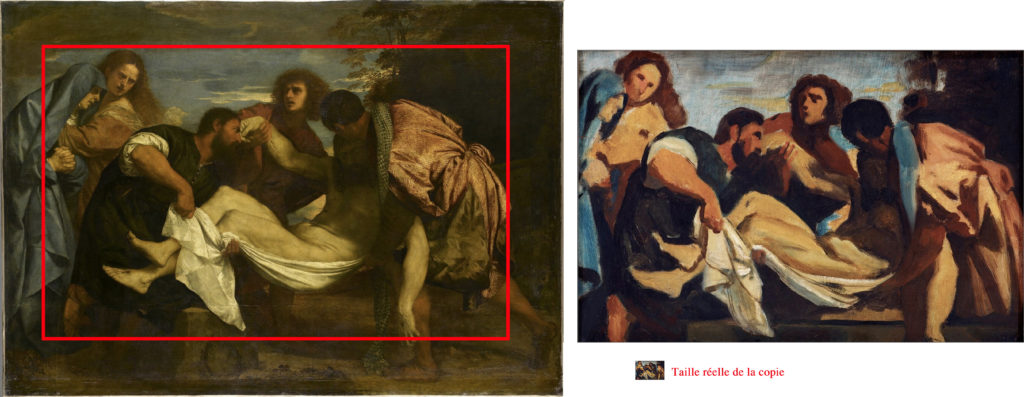

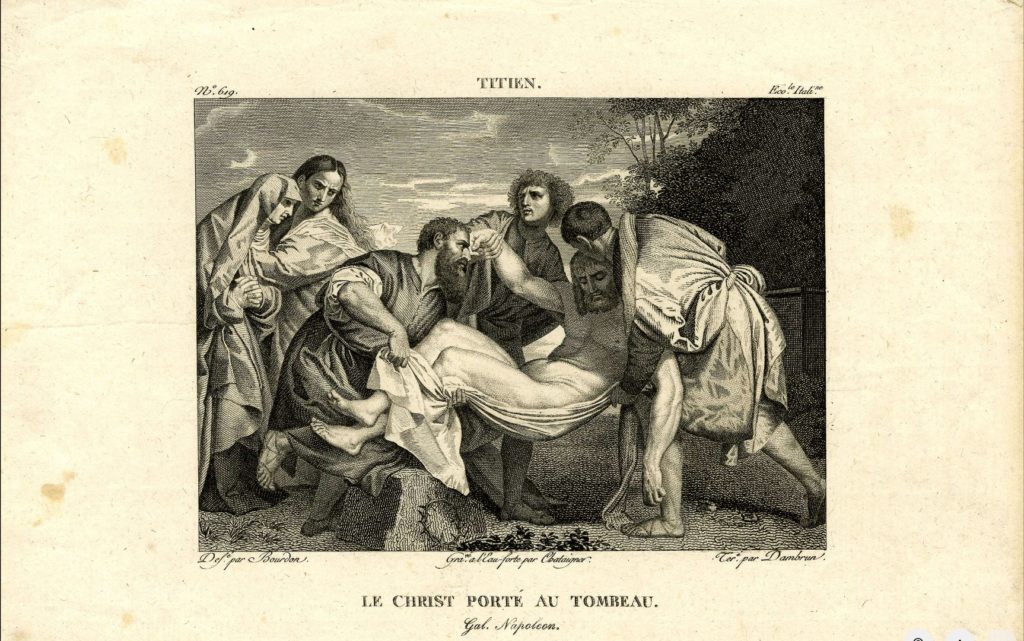

4) La Mise au tombeau, d’après Titien, vers 1869, huile sur papier, 19,8×29,8 cm (FW non catalogué — R143)

On ne peut quitter le Salon carré sans évoquer la petite peinture sur papier copiant le tableau du Titien[40]La copie mesure 19,8×29,8cm et le tableau 148×212 cm, soit 53 fois la surface de la copie. situé sur le mur d’entrée en-dessous du Murillo :

L’analyse stylistique fait douter de l’attribution à Cezanne, tant la peinture est appliquée pratiquement partout sous forme de simples aplats à peine nuancés, avec des parties réellement faibles (comparer par exemple la couleur du châle de saint Jean soutenant la Vierge avec la couleur des jambes du Christ) et même des changements de teintes (le châle du personnage de droite qui passe du gris au turquoise). La touche est imprécise et les couleurs quelque peu criardes. Et pourtant l’impression générale ne manque pas d’harmonie et vise à éclairer le tableau en le baignant dans une lumière plus vive, à la limite du chromo.

De même, le dessin est relativement juste car il reprend assez exactement les proportions du modèle, ce qui suppose une observation tout de même minutieuse de la composition, voire un passage par la mise au carré préalable, tellement la disproportion des tailles entre le tableau et sa copie est importante. On voit mal cette composition reprise aussi exactement directement en peinture : il est plus vraisemblable qu’on ait affaire à une mise en couleur vite exécutée d’un dessin préalablement tracé avec un certain soin, à partir d’une gravure par exemple, comme celle de la Galerie du Musée Napoléon[41]Galerie du musée Napoléon, publiée par Filhol, graveur, dédiée à S.M. l’Empereur Napoléon Ier, tome 9, Paris, 1815, n° 619. BNF Gallica. Ce tableau illustre également de nombreuses cartes postales anciennes. :

On pourrait donc imaginer que Cezanne ait décidé, pour une raison qui nous échappe puisqu’il ne le fait jamais au Louvre, de colorier son dessin sans s’attarder, peut-être parce qu’il n’avait pas demandé la permission de le copier, peut-être gêné par l’affluence dans le Salon carré. Cependant, même s’il s’agit d’une page de carnet, il aurait fallu qu’il déballe tout de même ses tubes de peinture… Tout cela conduit plutôt à penser qu’il ne s’agit pas d’une copie exécutée par Cezanne.

Cette impression se renforce d’ailleurs si on compare la touche de cette copie avec celles utilisées par Cezanne dans des peintures de la même période, autrement plus riches et complexes :

Fig. 59 à 73 — Copie de la Mise au Tombeau comparée à un échantillon varié d’autres toiles contemporaines.

Retour à la table des matières

Durant la période qui nous occupe, la Galerie du bord de l’eau ou Grande Galerie est limitée par les travaux de reconstruction de l’aile comprise entre le pavillon de Flore et celui de Lesdiguières. Les guides et autres études des peintures du Louvre parus au milieu de la décennie 1860 la décrivent comme divisée par des colonnades en trois parties ou travées[42]ou quatre selon certains auteurs qui considèrent que la partie étroite resserrée entre deux colonnades doubles que l’on voit au second plan sur la figure 15 et où sont exposées les rares peintures de l’école allemande que possède alors le Louvre constitue la troisième travée. Revoir les Fig. 13 et 14..

La première travée de la Grande Galerie est consacrée aux peintres italiens, des Primitifs à la Renaissance. Elle présente avant 1871 une quarantaine de toiles essentielles[43]La succession des toiles retenue sur nos reconstructions des différentes parois est conforme aux indications fournies par de nombreux guides touristiques ou grand public des années 1860-1870. On en comptera environ 70 en 1882, une fois la Grande Galerie allongée et remaniée., réparties sur les parois nord et sud.

Fig. 74 — Mur nord de la première travée entre 1865 et 1870, avec la porte donnant sur la salle des Sept Mètres. A droite se trouve l’entrée depuis le Salon carré[44]Voir la liste des œuvres exposées en Annexe VII..

Ce mur s’ouvre sur un Giotto et un grand Cimabue, et égrène ensuite des toiles superbes de Lippi, Ghirlandaio, Titien, deux Véronèse, trois Bassano, etc. L’organisation géométrique des tableaux sur ce mur n’a rien de très évident ; c’est l’ordre chronologique qui a été privilégié.

Fig. 75 — Mur sud de la première travée entre 1865 et 1870. L’entrée depuis le Salon carré est à gauche.

Après le magnifique Fra Angelico qui ouvre le ban, les vedettes se succèdent avec Lippi, Raphaël, Tintoret, deu Véronèse, trois Titien, etc. Ici les 9 derniers tableaux du mur (à droite) sont davantage organisés selon le principe de symétrie, tout en respectant l’ordre chronologique des œuvres.

Cezanne ne s’intéresse guère aux primitifs, comme on l’a vu. Ils sont d’ailleurs assez peu représentés en nombre (bien qu’avec des pièces majeures de Giotto, Cimabue, Botticelli, Fra Angelico et Lippi), et c’est plus loin, au bout de la travée, qu’il va trouver les deux tableaux de Véronèse — décidément le peintre qu’il recopie le plus durant cette décennie — dont il va copier quelques détails.

1) D’après Véronèse, Loth et ses filles sortant de Sodome, 1866-1869 (FWN 3017-16a, C0170d)

Ce tableau figure au bout du mur nord, à hauteur de vue :

Au-dessus de lui se trouvent, à gauche un autre Véronèse de grandes dimensions, Suzanne au bain, et à droite un Titien, La Vierge à l’Enfant avec saint Étienne, saint Jérôme et saint Maurice. Mais par contraste avec la position relativement statique de tous les personnages des tableaux qui l’entourent, c’est certainement le mouvement des figures qui l’attire dans le Véronèse mettant en scène la fuite de Loth et de ses filles. L’œuvre est célèbre (elle figure dans la collection du Régent depuis 1724) et a été gravée anciennement par Benoist Audran (gravure inversée), et plus récemment, pour la Galerie du musée Napoléon, par Alexis Chataignier[45]Galerie du musée Napoléon, publiée par Filhol, graveur, dédiée à S.M. l’Empereur Napoléon Ier, tome dixième, Paris, 1815, n° 650. BNF Gallica. Ce tableau illustre également de nombreuses cartes postales anciennes. On l’attribue aujourd’hui davantage à l’atelier de Véronèse qu’au maître lui-même. Il diffère sensiblement du tableau de la Gemäldegalerie du Kunsthistorisches Museum de Vienne reprenant le même thème, attribué également à Véronèse ou à son atelier. Une autre copie du tableau du Louvre est à Chambéry (M 1337)., cette dernière ayant été reprise dans L’Artiste, et par Jacques Couché.

Cezanne choisit de représenter la fille de Loth la plus à gauche :

Il semble ici que Cezanne se soit intéressé d’abord à la répartition des ombres et des lumières sur un personnage aux reliefs fortement marqués chez Véronèse, ce qui guide son choix du personnage où ces contrastes sont les plus accusés. La figure d’origine est construite à partir de zones de lumière bien délimitées placées en un grand arc de cercle, depuis le bras droit, le visage et le cou, la manche du bras gauche, prolongée par les trois zones de la robe safran. Cezanne estompe le tracé du bras droit qu’il oriente davantage en retrait vers l’arrière, évoque légèrement le visage et le cou dont la blancheur répond à celle de la manche et du bras gauche, lesquels sont agrandis pour en augmenter la surface éclairée. Puis il modifie le tracé de la robe : il fond en une seule les deux premières zones de lumière, en éliminant la broderie qui limitait le premier pli sous le coude, conférant ainsi à cette nouvelle zone la possibilité de capter plus de lumière. Parallèlement, dans la partie droite de la robe placée dans l’ombre de l’ange chez Véronèse, il crée en haut une nouvelle zone claire et ne maintient légèrement grisée que le bas de cette partie. L’équilibre ombre-lumière s’est ainsi déplacé : chez Véronèse c’est le bas de la robe qui accroche le plus la lumière, sa partie droite étant maintenue dans l’ombre projetée par l’ange. Sur la copie c’est toute la partie droite du personnage qui est dans la lumière, ce qui est rendu nécessaire du fait de l’absence de l’ange ; l’ombre est ainsi renvoyée à la gauche de la jeune fille, à laquelle pour faire bonne mesure Cezanne rajoute une sorte de châle sombre sur le bras droit pour accentuer le grisé du buste.

Sur le plan technique, la méthode utilisée pour modeler est peu courante chez Cezanne : elle consiste en la curieuse multiplication de très longues hachures accolées avec plus ou moins de densité dans les parties sombres, seulement traversées de quelques lignes de contour plus fortement tracées au niveau du buste et du bras droit, et pour marquer les plis séparant les zones de lumière de la robe. L’effet produit est une certaine raideur du personnage, qui s’accommode assez bien avec le changement d’attitude générale que lui fait subir Cezanne : au lieu d’un souple élan vers l’avant chez Véronèse, on a ici une figure légèrement redressée, le bras droit rejeté vers l’arrière et non plus dans le sens de la marche, la jambe droite maintenant repliée s’appuie fermement sur le sol (brisant ainsi l’arc de cercle sur lequel est construite la figure chez Véronèse) : la jeune fille donne l’impression d’exécuter un pas de danse sur place, avec peut-être la jambe gauche relevée sous la robe…

Cette attitude particulière ne figurera pas dans le catalogue de formes réutilisables de Cezanne : aucune des 1560 femmes peintes ou dessinées par lui ne la reprendra.

2) D’après Véronèse, Les Pèlerins d’Emmaüs, 1867-1871 (FWN 3017-34b-TA, non catalogué Chappuis)

Se retournant vers le mur sud, Cezanne peut apercevoir un nouveau Véronèse de grande taille, celui des Pèlerins d’Emmaus, situé au bout de la première travée., et qui devait en partie sa célébrité parce qu’il était censé représenter Véronèse lui-même et toute sa maisonnée entourant le Christ.

Encore un tableau au voisinage prestigieux, avec l’Autoportrait du Tintoret, Le Couronnement d’épines et le Portrait d’homme du Titien, le Gaston de Foix de Savoldo et un dernier Véronèse, la Femme avec un enfant et un chien.

Ce qui a dû arrêter Cezanne ici, c’est la curieuse attitude des deux pèlerins avec leurs bras bizarrement étendus, les paumes ouvertes ; l’écho avec celles du Portrait d’homme et de Gaston de Foix est ici évident, et ce rapprochement a dû lui apparaître suffisamment intéressant pour qu’il s’attache à explorer la position d’un des disciples et la forme de sa main.

Le dessin de Cezanne, assez travaillé, est ici de facture très classique, avec une ligne de contour nette et fluide sans recherche d’effet particulier, et une mise en relief réussie de la figure par un traitement efficace des ombres sous les bras, le genou et derrière la face, avec même le rendu de la barbe poivre et sel, et cela par des grisés fondus plus que par un jeu de hachures. Seule l’hypertrophie de la main droite (et du coude) détonne et apparaît nettement comme ce qui attire l’attention de Cezanne, d’autant qu’il redouble le dessin de la main — dessin peu convaincant par ailleurs, comme toujours quand il s’agit de mains, et en tout cas beaucoup moins que dans l’Adoration des bergers vu plus haut.

Retour à la table des matières

La seconde travée comporte environ 80 tableaux essentiels (il y en aura plus de 200 en 1882, une fois la Grande Galerie allongée et remaniée), consacrés à la peinture italienne d’après la Renaissance et en bout de travée, à l’école espagnole, assez peu représentée alors au Louvre, ici avec 17 toiles. Cette travée s’étend de part et d’autre de l’entrée principale de la salle des États sur la paroi nord, et d’une fenêtre donnant sur la Seine face à cette porte au sud. Laissant de côté toutes les toiles italiennes, Cezanne ne va copier ici que deux toiles de l’école espagnole, situées toutes deux en face l’une de l’autre au bout de la travée. C’est pourquoi nous ne reconstruirons ici que la moitié ouest de cette seconde travée, située au-delà de la porte et de la fenêtre indiquées plus haut.

Fig. 84 — Partie nord de la seconde travée entre 1865 et 1870, à l’ouest de la porte donnant sur la salle des Etats.

Fig. 85 — Partie sud de la seconde travée entre 1865 et 1870, à l’ouest de la fenêtre donnant sur la Seine.

1) D’après Murillo, Un miracle du frère Diego (La Cuisine des anges),1866-1869 (FWN 3017-08b — C0173).

Le tableau de Murillo appartient au groupe des 6 toiles de l’école espagnole terminant la paroi nord de la seconde travée :

Les thèmes en sont religieux, à l’exception du paysage du Dominiquin à gauche, notamment avec les deux grands Zurbaran carrés qui accompagnent le Murillo. Pourquoi Cezanne décide-ti-il de s’intéresser à ce tableau ? Peut-être le sujet plutôt baroque l’a-t-il amusé (des anges qui se font cuisiniers pendant que le saint moine chargé normalement de cet office lévite en extase) ; Plus vraisemblablement, c’est son attitude flottante, très différente de celle de tous les personnages beaucoup plus conventionnels figurant sur l’ensemble des toiles voisines qui a pu attirer son attention, d’autant qu’elle se détache nettement du halo lumineux où elle baigne.

Il est clair dans cette copie que Cezanne néglige toute exactitude dans le rendu des détails, par exemple dans les plis du vêtement. Pour décontextualiser l’image selon son habitude, il supprime les éléments renvoyant à l’expérience proprement religieuse du saint priant en extase : plus de halo lumineux naturellement (l’équivalent de l’auréole), plus de mains jointes (tout l’avant-bras gauche est occulté, les mains sont indiscernables), plus de tête levée au regard extatique dirigé vers le ciel (la tête est redressée vers l’avant, les paupières sont closes, la bouche est souriante au lieu d’être crispée) : Ce nouveau personnage semble davantage en train de se remémorer une plaisanterie que d’être en dialogue avec le divin. En outre, il ne flotte plus : il a gagné chez Cezanne une jambe droite d’appui, et son pied gauche, parallèle à son nouveau pied droit, semble indiquer qu’il vient de se lever et qu’il entame une marche en avant.

Le modèle copié n’est donc que prétexte à un travail sur l’ombre et la lumière réparties de façon fortement contrastée entre l’avant et l’arrière du corps. La technique expérimentée ici prolonge celle mise en œuvre dans la copie des Filles de Loth, qui utilisait des hachures longues, raides et assez fines ; il s’agit ici toujours de hachures longues, mais épaisses et assez souples, comme l’est d’ailleurs la ligne de contour continue fluide simple (sauf pour le bas du corps)[46]Voir Le vocabulaire graphique de Cezanne, 1-1-3..

2) D’après Murillo, Le jeune mendiant (FWN 3003-05a, C0606 et FWN 3003-x2a-TA-RW067).

Ce tableau, parmi les plus célèbres du Louvre, se trouve en face de la Cuisine des anges sur la paroi opposée de la travée. Cezanne en tirera deux dessins et une aquarelle, mais nous y reviendrons à la date de ces copies, soit aux alentours de l’année 1880.

Retour à la table des matières

-

Petite galerie des maîtres italiens, dite salle des Sept Mètres : Esther et Assuérus d’après Véronèse,1866-1869 (FWN 3017-16a — C0170a et b)

Cette pièce relie la première travée de la Grande galerie au grand escalier du pavillon Daru[47]Cf. Plan d’ensemble Fig. 4. L’issue vers le palier Daru sera fermée dans les années 1890, offrant un pan de mur supplémentaire pour l’exposition des toiles. et doit son nom à son étroitesse relative[48]e souvenir de l’origine de ce nom se perd au cours des années 1870, et à partir de 1880 on trouve dans les guides touristiques le nom de galerie des sept Maîtres…. Y sont exposés, en complément des œuvres de l’école italienne de la Grande galerie, grands et petits maîtres italiens mêlés, sans ordre chronologique particulier. Bien que les meilleures toiles aient été réservées à la Grande galerie, on y trouve cependant de nombreuses toiles très remarquables. Elle a connu plusieurs remaniements entre le 14 août 1857, date de son inauguration, passant d’une cinquantaine de tableaux essentiels dans les années 1860 à 243 répertoriés en 1882. À la fin du siècle elle sera exclusivement consacrée aux Primitifs italiens.

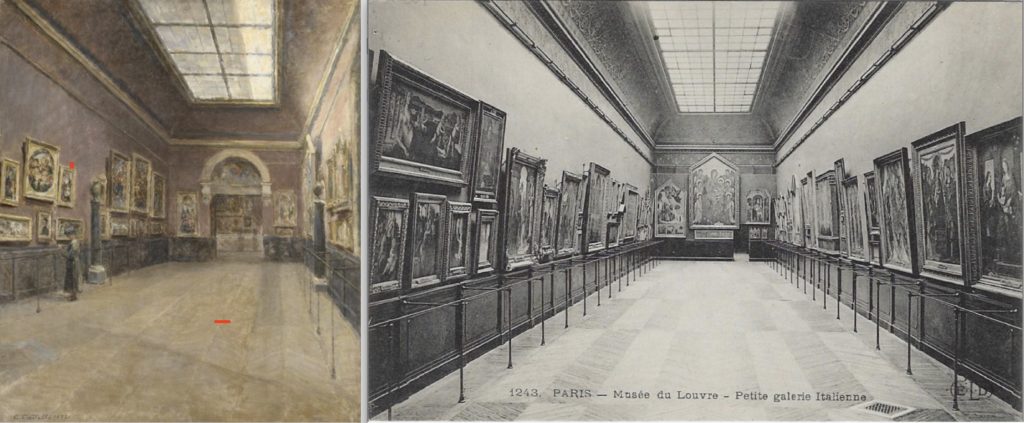

Fig. 89 et 90 — Deux vues de la Galerie des 7 mètres dans les années 1920-1930[49]Castelli Clemente (Vazzo-Ossola, 1870 ; Paris, 1959), Vue de la salle des sept mètres, Louvre, RF 1948-31, et carte postale ancienne des années 30..

Dans la période qui nous occupe, les deux murs est et ouest se présentent ainsi :

Fig. 91 — Mur est de la Galerie des 7 mètres. L’entrée de la Grande Galerie est à l’extrémité droite.

Sont exposés pêle-mêle des Vinci parmi les plus grands (Saint Jean, La Vierge au rocher, la Belle Ferronnière), des Titien (trois Vierge à l’enfant), des Raphaël (Balthasar Castiglione, divers portraits), mais aussi des Mantegna (La Crucifixion, La Danse des Muses), etc. ; et deux Véronèse, dont le grand Esther et Assuérus. Il y avait là de quoi fasciner Cezanne ! Aucun ordre logique ni chronologique cependant dans la succession des tableaux sur ce mur, et un positionnement géométrique hasardeux entre les petits et les grands formats. Il en est de même sur le mur ouest :

Fig. 92 — Mur ouest de la Galerie des 7 mètres. L’entrée de la Grande Galerie est à l’extrémité gauche.

Cezanne va s’arrêter et saisir son carnet de dessin (toujours le même) devant le tableau le plus important de la galerie, le grand Véronèse (encore un !) mettant en scène Esther et Assuérus.

Ce choix s’explique aisément par la posture imposante d’Esther, qui domine largement tous les personnages présents dans l’espace des toiles alentour et attire immanquablement l’attention par la puissance de sa représentation : littéralement, elle « crève l’écran » ! En outre, elle offre une bonne occasion d’exploration des contrastes du clair-obscur, avec sa gorge et son visage inondés de lumière en opposition au reste de la toile.

Cezanne commence par une première ébauche du conseiller d’Assuérus assis à la droite du tableau :

Visiblement, ce n’est pas la position ni la silhouette du personnage qui l’intéressent, tant il apporte peu de soin à en reproduire les proportions, définissant les contours d’un simple trait continu tracé avec rapidité. En revanche, on voit que tous les traits intérieurs soulignent les lignes d’ombre du vêtement telles qu’elles apparaissent sur le tableau, avec un renforcement au niveau du bras gauche. Tout se passe comme si Cezanne repérait simplement les principales lignes de force de la séparation ombre-lumière dans le personnage, sans chercher pour autant à modeler réellement la figure. Il se lasse d’ailleurs rapidement, bâclant la partie droite du tronc et se contentant pour l’avant-bras gauche de noter de façon grossière et confuse l’entrecroisement des lignes, les unes descendantes et les autres montantes.

Après ce galop d’essai, Cezanne se consacre maintenant au personnage d’Esther :

Son dessin fait subir à Esther une légère rotation vers sa gauche (visage davantage de face et légèrement redressé, sein gauche abaissé, modification de l’angle au sol de la robe selon une diagonale ascendante redoublée par la ligne droite du sol qui oriente l’ensemble de la figure vers l’arrière). Sur le tableau, Esther en train de s’évanouir a le regard un peu vide et flottant orienté vers le bas et la bouche crispée de quelqu’un dont le désarroi est profond ; sur le dessin, les paupières sont fermées, la bouche presque souriante donnent à ce visage l’aspect d’une personne saisie en pleine rêverie. Ainsi l’Esther de Cezanne n’est plus celle de Véronèse : elle semble finalement somnoler, assise dans un fauteuil, les deux bras appuyés sur les accoudoirs. On peut penser que ces diverses transformations suffisent à Cezanne pour décontextualiser l’image, comme on sait maintenant qu’il en a l’habitude. Mais aussi, la relative négligence avec laquelle Cezanne dessine le visage, les mains et le buste indique bien que ce dessin ne s’intéresse pas à la personne d’Esther, mais à la façon dont elle occupe l’espace.

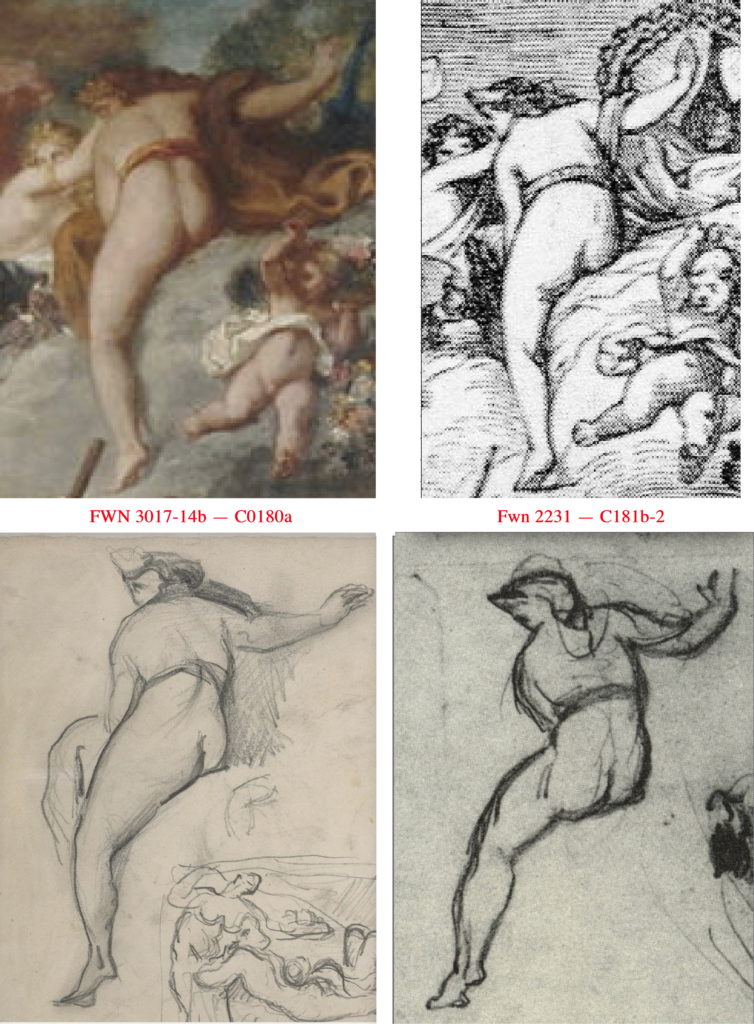

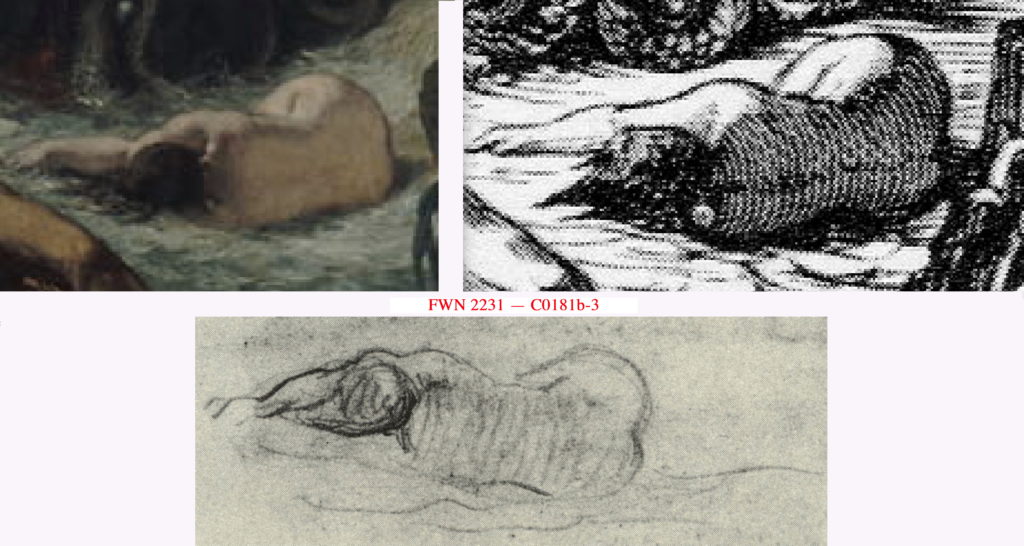

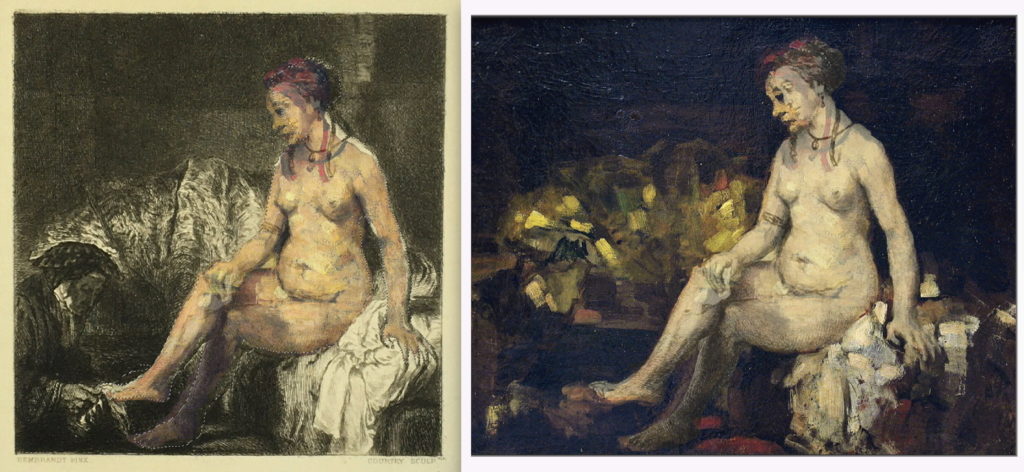

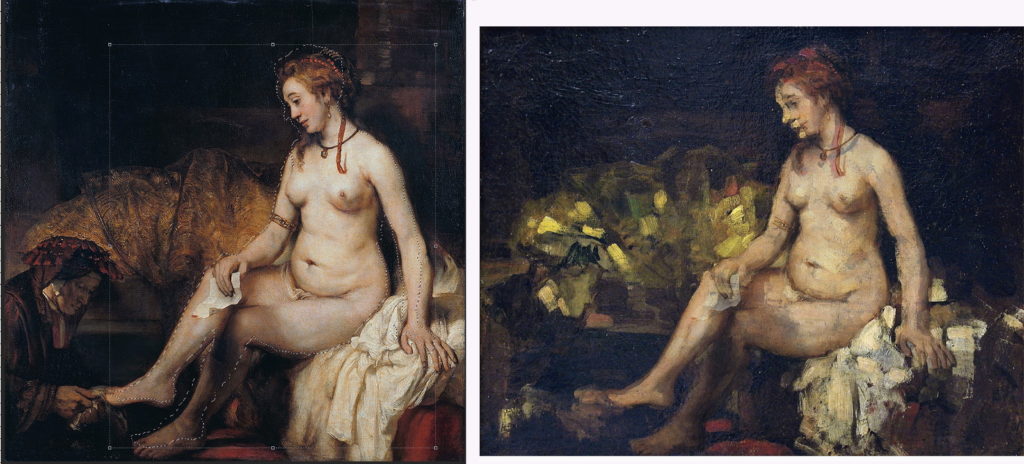

Sur le plan technique, ce dessin est particulièrement soigné. Il fait appel à toute une série de procédés graphiques[50]Cf. Le Vocabulaire graphique de Cezanne.. La ligne de contour continue, ou légèrement redoublée au niveau des épaules et des bras campe solidement le buste du personnage. Lui répond au niveau des genoux la ligne de contour ondulante bosselée, renforcée par un redoublement par plusieurs traits fins, qui marque la limite du surplis de la robe. Cette ligne fournit au personnage une première assise solide avant le bord de la robe au niveau du sol. Celui-ci est marquée d’ailleurs de façon moins ferme par une ligne de contour brouillée. Mais le marquage des plis essentiels est souligné par quelques segments droits ou ondulés épais qui structurent ainsi cet espace inférieur. Cette structuration de l’espace par le marquage des plis au moyen de quelques segments droits ou légèrement courbes se retrouve dans le corps principal du surplis de la robe jusqu’à la gorge découverte ainsi que dans les manches. L’ensemble de ces traits de contour et de marquage des plis confère à l’ensemble une grande solidité.