6 janvier

Degas achète à Vollard une nature morte de Cezanne, Pommes, Linge et Verre (Verre et pommes) (FWN779-R424), pour 400 francs.

Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,2) f° 27.

6 janvier

L’Italien Egisto Fabbri achète à Vollard un tableau de Cezanne, Au bord de l’eau (FWN281-R724).

Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.

11 janvier

D’après le livre de stock B de Vollard, Egisto Fabbri lui achète une toile de Cezanne pour 600 francs, n° 4349, « Portrait de jeune homme italien debout ‘voir le n° 4157) », 92 x 73 cm (Le Garçon au gilet rouge, FWN497-R659).

Livre de stock B de Vollard ; Wildenstein Institute.

Vers 1904, Fabbri échangera le tableau à Vollard, pour une valeur de 3 000 francs, contre Homme assis (FWN530-R789) et un paiement de 2 000 francs.

Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 659, p. 426.

Il lui achète aussi Maison se reflétant dans l’eau, 500 francs et une esquisse, 100 francs.

Registre commercial de Vollard, 20 juin 1894 – 3 novembre 1897, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,2) f° 27.

11 janvier

Enrico Costa achète à Vollard un tableau de Cezanne, La Campagne d’Auvers-sur-Oise (FWN177-R505).

Agenda commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.

13 janvier

Le Temps confirme que la famille Caillebotte, Renoir, exécuteur testamentaire du peintre Caillebotte, et l’État continuent de chercher un accord sur le legs Caillebotte, contrairement à ce qu’avait supposé Octave Mirbeau dans un article du Journal.

« Au jour le jour. Le legs Caillebotte », Le Temps, 356e année, n° 12282, dimanche 13 janvier 1895, p. 2-3. Mirbeau Octave, « Le legs Caillebotte et l’État », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 3e année, n° 818, lundi 24 décembre 1894, p. 1 :

« AU JOUR LE JOUR

Le legs Caillebotte

On a lancé le bruit, dans la presse, du refus de la collection Caillebotte par l’État.

Cette collection, dont nous avons donné le détail l’an dernier et qui comprend une soixantaine de toiles de l’école impressionniste, à laquelle appartenait Gustave Caillebotte, avait été léguée par le peintre aux musées nationaux, qui s’étaient empressés de l’accepter. Nous sommes heureux d’annoncer qu’ils n’ont pas changé d’opinion, que les exécuteurs testamentaires ne songent nullement à la reprendre et qu’il n’y a en un mot rien de fondé dans la nouvelle que certains de nos confrères tambourinent.

C’est ce qui ressort des entretiens que nous avons eus avec M. Martial Caillebotte, un des deux frères du défunt, avec le peintre Renoir, exécuteur testamentaire, et avec M. Henry Roujon, directeur des beaux-arts.

« Je ne sais, nous a dit M. Caillebotte, d’où les bruits qui se sont répandus peuvent provenir, mais j’ai qualité pour vous affirmer qu’ils sont entièrement inexacts. L’État refuse si peu le legs de mon frère, qu’en ce moment même nous cherchons un terrain d’entente avec lui pour écarter toutes les difficultés que soulève l’acceptation de ce legs, subordonnée, d’après les clauses mêmes du testament, à certaines conditions dont la réalisation nous a toujours paru impossible, comme elle a paru impossible à l’État.

» Le testateur, en effet, demande d’une façon très expresse que les tableaux soient exposés au Luxembourg ou au Louvre, et qu’on ne les relègue ni dans des greniers ni en province. Informée dès l’ouverture du testament de ces clauses, la direction des beaux-arts nous a déclaré sa complète impuissance à se conformer à la lettre aux intentions de mon frère. Le Luxembourg est trop petit et les règlements interdisent le Louvre à toute toile dont l’auteur n’est pas mort depuis au moins dix ans.

» Ces raisons, nous les avons comprises à merveille, d’autant plus que l’administration des beaux-arts s’engageait à demander les crédits nécessaires pour la construction, au musée du Luxembourg, d’une annexe où les toiles les plus importantes de la collection seraient placées. J’étais d’ailleurs convaincu, et Renoir ne l’est pas moins que moi, que mon frère avait songé, non à forcer la main aux musées ou à leur chercher de mauvaises chicanes, mais à soumettre au public les travaux d’une école longtemps dénigrée, à permettre à tous de les voir et de les étudier.

» Donc, pas de difficulté en principe entre l’État et nous, mais des questions matérielles à régler. Il a donc fallu, de part et d’autre, chercher des solutions. Une de celles qui nous ont été soumises par l’État était la suivante : — Consentirions-nous à considérer comme succursales des musées nationaux les musées de Fontainebleau, de Compiègne et de Versailles ? Nous avons répondu par la négative.

C’est une solution nouvelle à chercher. Voilà tout.

» J’ajouterai qu’aucun des tableaux de mon frère, contrairement à ce que certains de vos confrères ont avancé, ne figure dans la collection et ne fait partie du legs. Le Jeune homme au piano, qui a été cité, ne m’appartient pas ; quant aux Raboteurs de parquet, c’est l’État qui a manifesté l’intention de le joindre à la collection, si les héritiers voulaient bien le lui offrir. C’est ce que nous avons fait. »

Le peintre Renoir n’a pas été moins net :

« Ces bruits sont ridicules, nous a dit le délicat artiste. Ils proviennent d’une conversation dans laquelle j’ai mis Claude Monet au courant de la démarche tentée par le notaire de l’administration, M. Cottin, auprès du notaire de la famille Caillebotte au sujet de Fontainebleau et de Compiègne. Entendue et mal interprétée par Mirbeau, cette conversation lui a fait croire, bien à tort, que l’État ne voulait pas du legs, et je regrette amèrement sa méprise.

« Il se fait trop d’histoires, voyez-vous, à ce propos.

On va criant partout que la collection ne comprend que des chefs-d’œuvre. Mais c’est fou ! Il y a des tableaux de premier ordre, des Manet, des Claude Monet, des Degas, des Pissaro, des Sissley, des Cezanne d’un très grand intérêt ; mais il y a quantité d’esquisses dans le nombre, d’études qui ne sont pas des morceaux de musée et que nous serions fâchés les premiers de voir travestis à l’avance en chefs-d’œuvre. Le jour où le public serait admis à les voir, il se gausserait de nous. Voilà, si nous la laissions se prolonger, quel serait le résultat de cette campagne. »

Quant au directeur des beaux-arts, il n’a pu que nous confirmer ce qui nous avait déjà été dit par MM. Martial Caillebotte et Renoir, nous déclarer que l’État ne songeait pas plus à refuser qu’à créer des difficultés, que le baraquement du Luxembourg serait prêt dans un délai assez rapproché, mais que le musée, en dépit de cette extension, serait malgré tout trop étroit pour abriter la collection tout entière. « Il faut donc, nous a-t-il dit en terminant, chercher de concert avec la famille Caillebotte et l’exécuteur testamentaire, M. Renoir, un moyen de tout concilier. C’est ce que, d’un commun accord, nous faisons ; c’est ce que nous sommes assurés de trouver, parce que nous sommes tous de bonne foi et tous désireux de nous entendre. »

18 janvier

Pissarro écrit à sa femme Julie. D’après lui, le docteur Aguiar ― l’un de ses amis qui connaît aussi Oller, Guillaumin, le docteur Gachet et Cezanne ― considère ce dernier comme malade.

« J’ai vu Oller hier, il m’a beaucoup parlé de Cezanne qui a été paraît-il fantastique ! Il a encore été pire qu’avec Renoir, il a amené Oller à Aix et l’a planté là dans des circonstances extraordinaires… Je te conterai cela, c’est trop long… Aguiar est venu passer quelques jours à Paris, il a vu Cezanne, il est persuadé qu’il est malade. Bref, ce pauvre Cezanne est furieux contre nous tous, même contre Monet, qui en somme a été fort gentil avec lui. »

Lettre de Pissarro, Paris, hôtel et restaurant de Rome. Garnier, 111, rue Saint-Lazare, 17, place du Havre, Paris, à sa femme Julie, samedi 18 janvier 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1201, p. 151.

19 janvier

Pissarro écrit à son fils Lucien.

« Beaucoup à te dire à propos d’Oller et Cezanne, mais ce sera pour une autre fois. »

Paris 111, rue Saint-Lazare, dimanche 19 janvier 1896, 1202

Lettre de Pissarro, Paris, 111, rue Saint-Lazare, à son son fils Lucien, dimanche 19 janvier 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1202, p. 152.

20 janvier

Pissarro, à Rouen, a reçu la visite d’Oller, qui lui a raconté ses incidents survenus avec Cezanne à Aix. Il écrit à son fils Lucien :

« Avant de quitter Paris, j’ai vu l’ami Oller qui m’a raconté des choses extraordinaires qui lui sont arrivées avec Cezanne, qui dénotent chez ce dernier une fêlure évidente. Ce serait trop long à te raconter… Après de grandes marques d’affection, avec cette expansion toute méridionale, Oller tout confiant a cru pouvoir suivre l’ami Cezanne à Aix, rendez-vous pris pour le lendemain au train de P.L.M. dans les troisièmes, dit le compère Cezanne ; le lendemain donc Oller sur les quais s’écarquille les yeux en regardant de tous côtés, pas de Cezanne, les trains filent, personne !!! Oller finit par se dire, « il est parti… me croyant aussi parti… » se décide, et file. Arrivé à Lyon on lui vole à l’hôtel cinq cents francs qu’il avait dans son porte-monnaie ; ne sachant comment se retourner, envoie un télégramme à tout hasard chez Cezanne : celui-ci était chez lui, parti en première classe !!… Oller reçoit une de ces lettres qu’il faudrait que tu lises pour t’en faire une idée. Il le mettait à la porte en lui demandant s’il le prenait pour un imbécile, etc., une lettre enfin atroce. Ma foi c’est une variante de ce qui est arrivé à Renoir. Il paraît qu’il est furieux contre nous tous : « Pissarro est une vieille bête, Monet un finaud, ils n’ont rien dans le ventre… il n’y a que moi qui ai du tempérament, il n’y a que moi qui sais faire un rouge !!… »

Aguiar a assisté à des scènes de ce genre. Comme docteur, il a assuré à Oller qu’il était malade, qu’il ne fallait pas y faire attention, qu’il n’était pas responsable. N’est-ce point triste et dommage qu’un homme doué d’un si beau tempérament soit si peu équilibré !!! »

Lettre de Pissarro, Rouen, quai de Paris, 51, à son fils Lucien, lundi 20 janvier 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1203, p. 153.

Rewald John, Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, note 7 p. 245 :

« Les quelques détails connus sur cet épisode étrange indiquent que, de Lyon, Oller s’était adressé non pas à Cezanne, mais avait télégraphié au fils de ce dernier à Paris, qui lui avait appris que son père était déjà à Aix. De son côté, arrivé à Aix, Oller aurait prévenu Cezanne de sa présence en ville et aurait reçu cette réponse : « Si c’est comme ça, viens tout de suite. Je t’attends. P. Cezanne. » »

22 janvier

Lucien Pissarro écrit à son père :

« Est-ce assez étrange ce que tu me dis de Cezanne ? Te rappelles-tu déjà que le pauvre Père Tanguy prétendait, il y a longtemps, qu’il était fou ? A cette époque nous mettions cela sur le dos de la simplicité de Tanguy, il avait peut-être raison ! Maintenant est-ce avarice ? et exitabilité combinées ? C’est bien curieux — j’aurai aimé avoir plus de détails. »

Lettre de Lucien Pissarro, Eragny House, Epping (Essex), à son père, 22 Janv. 96 ; Thorold Anne (édité par), The Letters of Lucien to Camille Pissarro 1883-1903, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 796 pages, p. 458-459.

31 janvier

Georges Lecomte rapporte à Pissarro que Cezanne aurait critiqué celui-ci devant Geffroy.

Pissarro écrit à son fils Lucien :

« Lecomte m’a dit à propos de Cezanne qu’il s’était mis à me bêcher ferme auprès de Geffroy, dont il fait le portrait, en ce moment, comme c’est gentil ; moi, qui depuis trente ans le défend avec tant d’énergie et conviction d’ailleurs, ce serait trop long à te raconter, mais c’est de là que vient cette espèce de silence et de doute… ah bah !… Travaillons ferme et tâchons de faire des gris épatants ! ce sera mieux que de bêcher les autres… »

Lettre de Pissarro, Rouen, hôtel de Paris, quai de Paris, 51, à son fils Lucien, 31 janvier 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1207, p. 159.

Il n’est pas exact que Cezanne se trouve encore à Paris et travaille encore au portrait de Geffroy « en ce moment ». Ou bien Lecomte a mal compris ce que lui a dit Geffroy, ou bien Pissarro a mal compris ce que lui a dit Lecomte.

1er février

Oller écrit à Pissarro :

« Paris ce 1. Fevrier 1896.

Mon cher Camille : ne fait pas attention à mon mauvais français et seulement à mon bon desir de te souhaité une bonne année, a toi et aux tiens ; je vous desire toute espèce de bonheure.

Mon cher, Mr. Paul Cézanne est une canaille ou un fou il m’a fait la saleté plus afreuse que tu pouvais t’imaginer, un jour j’irai te voir et nous en parleronts. Je dois te dire que je n’ai pas été avec lui je suis retourné sur mes pas et j’ai fais ma campagne chez Aguiar à Creusier-le-Vieux (Rhue) [Creuzier-le-Vieux] Allier, j’ai fait quelques etudes que je te porterai pour que tu me crois —

Il y aquelques jours que je suis revenu mais j’ai été malade, je suis déja vieux et le frais me fais du mal

Bonjour à Mme Pissarro et à tes enfants et tu sais que siempre soy tu viejo amigo

F. Oller.

Hotel Franklin

19 rue Buffault ».Lettre d’Oller à Pissarro. Paris, datée « Paris ce 1. Fevrier 1896 » ; vente Archives de Camille Pissarro, Paris, hôtel Drouot, 21 novembre 1975, n° 137.4 ; extrait cité par Rewald John, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 144.

1er février

Hazard achète à Vollard un tableau de Cezanne, Deux Poires (FWN724-R353).

Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.

6 février

Redon écrit à Bonger :

« Oui, certainement, je fus content de l’exposition de Cezanne. Il y avait du mélange, mais c’était sain, large, et voisin du style de bonne race, avec le point initial et original de l’impressionnisme synthétique, que les jeunes disent avoir découvert. Il y a eu des critiques faites, aveugles. C’est ainsi la loi. »

Lettre de Redon, Paris, à A. Bonger, jeudi 6 février 1896 ; Lévy Suzy (édition établie par), Lettres inédites d’Odilon Redon à Bonger, Jourdain, Viñes…, avant-propos de Michel Guiomar, Paris, Librairie José Corti, 1987, 295 pages, lettre 10 p. 48.

25 février

Un accord entre la Direction des Beaux-arts et les exécuteurs testamentaires du legs Caillebotte est enfin trouvé et validé en Conseil d’État, puis par décret du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes, en date du 25 février 1896. Seuls deux Cezanne sur les cinq légués sont acceptés : L’Estaque (Le Golfe de Marseille vu de l’Estaque, FWN119-R390) et Paysage à Auvers (Cour d’une ferme, FWN129-R389).

« Nos échos », Le Journal, quotidien, littéraire, artistique et politique, 5e année, n° 1295, mardi 14 avril 1896, p. 1 :

« L’entrée de la collection Caillebotte au Luxembourg est chose décidée. On sait que le peintre avait, par testament, légué ses tableaux à notre grand musée de la rive gauche, mais à la condition que tous fussent admis. La direction des Beaux-Arts, elle, voulait procéder à une sélection. Les héritiers du défunt voulant faire respecter les volontés du testateur, l’État refusa d’abord purement et simplement l’héritage. Mais le Conseil d’État vient de trancher le différend. 40 tableaux, sur 66, entreront au Luxembourg. »

« Le legs Caillebotte », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 16, 18 avril 1896, p. 144-145 :

« Le Legs Caillebotte

La question un peu brûlante du legs Caillebotte vient d’être résolue définitivement d’une façon à la fois conforme aux intentions du testateur et aux intérêts de sa collection. On n’a pas oublié encore tout le bruit qu’on fit, jadis, au sujet d’un prétendu refus par l’État d’accepter cette collection. La vérité est que, depuis le jour où un accord verbal semblait avoir réglé définitivement cette affaire au gré de tous, aucun changement n’est survenu ni dans l’attitude de l’Administration des Beaux-Arts, ni dans celle des héritiers. Entre les exagérations qui se sont produites d’une part et les omissions de l’autre, il n’est peut-être pas inutile de faire connaître simplement et entièrement la marche de cette affaire.

Voici d’abord le texte précis du testament :

« Je donne à l’État, dit le paragraphe spécial consacré à la collection, les tableaux que je possède ; seulement, comme je veux que ce don soit accepté et le soit de telle façon que ces tableaux n’aillent ni dans un grenier, ni dans un musée de province, mais bien au Luxembourg et plus tard au Louvre, il est nécessaire qu’il s’écoule un certain temps avant l’exécution de cette clause, jusqu’à ce que le public, je ne dis pas comprenne, mais admette cette peinture. Ce temps peut être de vingt ans au plus ; en attendant, mon frère Martial, et, à son défaut, un autre de mes héritiers, les conservera. »

Ce testament, daté du 3 novembre 1876, recevait le 20 novembre 1883 un codicille qui avait surtout pour but de modifier des dispositions relatives à l’Exposition universelle de 1878, à laquelle Caillebotte désirait que l’école impressionniste fût représentée avec éclat : il ajoutait en ce qui concerne sa collection : « Je maintiens toute la partie de ce testament qui a trait au don que je fais de la peinture des autres que je possède. »

On a déjà donné l’énumération des ouvrages de la collection Caillebotte. On sait qu’elle comprend, à côté de morceaux de choix, de très grand intérêt et que, suivant l’expression de M. L. Bénédite dans la notice qu’il lui a consacrée, le Luxembourg aurait eu le droit d’envier sans cette heureuse éventualité, un certain nombre d’études, d’ébauches, de toiles inachevées, souvenirs d’atelier, curieux à garder pour un artiste, mais de nature à perpétuer les préventions d’une partie du public au lieu de servir la cause des artistes intéressés. C’est au mois de mars, au lendemain de la vente Duret, où M. Roujon achetait pour le Luxembourg la Jeune femme au bal de Mme B. Morizot — ce qui ne marquait pas. semble-t-il, des dispositions très hostiles contre l’école impressionniste — que le Comité consultatif des musées nationaux fut saisi de l’examen de cette collection.

Quelques jours avant, au cours d’une entrevue avec l’un des héritiers et l’exécuteur testamentaire, M. Roujon avait fait connaître les difficultés dans lesquelles se trouvait l’Administration d’exécuter intégralement les clauses du legs, et les représentants du donateur, qui avaient eux-mêmes réfléchi à tous ces inconvénients, donnaient l’assurance qu’ils étaient prêts à faire toutes les concessions de nature à permettre l’exécution du legs, sans compromettre les intentions du testateur.

L’Administration faisait valoir que le défaut de place dans le Luxembourg, où il n’était plus possible de faire entrer un ouvrage sans en retirer un autre, et, en même temps, un sentiment de justice à l’égard des autres artistes représentés dans cette galerie ne permettaient pas de donner à chacun des peintres figurant dans la collection Caillebotte une place plus importante qu’aux maîtres les plus représentés dans ce musée. Il pensait donc qu’on ne pourrait accorder à chacun des artistes de la collection Caillebotte que le maximum admis au Luxembourg, à l’exception de M. Degas, dont les dessins sont de petites dimensions. C’était s’engager à exposer immédiatement 25 à 30 ouvrages sur les 65 qui composent la collection. Ces conclusions avaient été parfaitement admises par les héritiers et certains des plus célèbres parmi les artistes intéressés se reconnaissaient d’autant plus disposés à accepter cet arrangement qu’ils seraient très fâchés, disait-il, d’être représentés ou de voir représenter leurs amis dans un établissement public par des ouvrages incomplets, insuffisants, et qui seraient de nature à leur causer plutôt du préjudice.

L’un d’eux ajoutait, d’ailleurs, qu’à l’époque où M. Caillebotte avait fait son testament, sa collection ne comprenait que très peu d’ouvrages, et que c’est pour cette raison qu’il n’avait pas hésité à parler de l’acceptation de l’ensemble. Les plus nombreuses acquisitions furent faites dans les années écoulées depuis la rédaction du testament. Dans l’esprit de Caillebotte, ce n’était donc pas pour tous les ouvrages qu’il réclamait la consécration de l’État, mais pour les noms formant le groupe. Du moment qu’aucun des noms n’était écarté et qu’on les accueillait dans une mesure très libérale, les héritiers étaient tout prêts à rechercher un arrangement qui permît d’interpréter dans ce sens les termes du legs.

En conséquence, le comité consultatif émettait un vote unanime sanctionnant cet arrangement.

Il ne restait donc plus qu’un point subsidiaire à décider : Que ferait-on des autres tableaux ?

C’est alors que, préoccupée de trouver une solution très prochaine, l’Administration pensa que le seul moyen possible de concilier les volontés du testateur avec les exigences de la situation, c’était d’attribuer les ouvrages non exposés aux palais de Fontainebleau et de Compiègne, annexes des Musées nationaux, qui ne sauraient être considérés comme des greniers, ni comme des musées de province.

C’est dans ces annexes organisées en musées, que le Louvre et le Luxembourg laissent en dépôt, dans des salles publiques, le trop-plein des ouvrages dont ils ne veulent point se dessaisir en raison de leur intérêt.

Avant de signer, les héritiers, pris de nouveaux scrupules, se sont demandé s’il ne resterait pas un moyen d’assurer la conclusion de cette affaire d’une manière plus conforme au texte du testament. C’est sur ce point que des négociations engagées très courtoisement entre eux et la Direction des Beaux-Arts ont amené la solution actuelle. À la suite d’une transaction qui a été approuvée par le Conseil d’État, un décret du 25 février 1896 autorisait l’Administration à faire choix définitivement d’un certain nombre d’ouvrages qu’elle s’engageait à exposer dans les conditions exigées par le testament, et les ouvrages, qui n’avaient pas été compris dans ce lot, devenaient la propriété définitive des héritiers.

Le Conservateur du Luxembourg a été chargé d’opérer ce choix, qui a été fait avec beaucoup de discernement et avec le concours des artistes intéressés.

Sur les 65 ouvrages de la collection, 40 ont été retenus, soit :

Millet : Deux dessins, destinés au Louvre.

Degas : Sept pastels (la totalité des œuvres offertes de cet artiste) : Danseuse sur la scène. —

Danseuse nouant son brodequin. — Café Boulevard Montmartre. — Les Choristes. — Le Bain. — Buste de femme. — Femme nue dans un cabinet de toilette.

Manet : Le Balcon. — Angelina.

Cezanne : L’Estaque [FWN119-R390]. — Paysage à Auvers [FWN129-R389].

Claude Monet : Les Rochers de Belle-Isle. — Intérieur à la campagne. — Église de Vétheuil. — Le Givre. — Les Tuileries. — Les Régates d’Argenteuil. — Le Déjeuner. — La Gare Saint-Lazare.

Renoir : Le Moulin de la Galette. — La Balançoire. — Le Pont de Chatou — Bords de la Seine. — Torse de jeune Femme. — Liseuse.

Sisley : Saint-Mammès. — La Cour de Ferme. — Bords de Seine. — Régates. — Une Rue à Louveciennes. — Lisière de Forêt.

Pissarro : Les Toits rouges. — La Moisson. — Chemin montant. — Potager. — La Brouette. — Chemin sous bois (été). — Le Lavoir.

Quant au placement de ces ouvrages, il ne pourra être effectué que vers le mois d’octobre, dans l’annexe provisoire qui doit être construite très prochainement sur la terrasse du côté du jardin, où sont actuellement exposées un certain nombre de figures en bronze. »

Tabarant, « Le peintre Caillebotte et sa collection », Bulletin de la vie artistique, Paris, MM. Bernheim-Jeune, éditeurs d’art, 2e année, n° 15, 1er août 1921, p. 405-413, citation p. 409-413 :

« C’est dans cette atmosphère de bataille que l’administration des Beaux-Arts eut à se prononcer sur le legs. Allons demander à M. Léonce Bénédite de rappeler à ce propos ses souvenirs.

*

— Après plus d’un quart de siècle, nous déclare le conservateur du Luxembourg, on peut enfin parler sans passion, ce qui permet de redresser quelques légendes fâcheuses. Voici : La donation Caillebotte trouvait Roujon partagé entre deux sentiments : sentiment d’inquiétude, car il était, en matière d’art, très retardataire, mais aussi sentiment de satisfaction. « Puisqu’on m’apporte des impressionnistes, disait-il, je serai débarrassé du souci d’en acheter. » Après une entrevue avec M. Martial Caillebotte, il fut donc convenu que nous irions voir les tableaux. Le petit père Kaempfen, Leprieur, mon beau-père (Georges Lafenestre) et Benoit, du Louvre, nous accompagnèrent…

— A Gennevilliers ?

— Non. Boulevard de Clichy, où Gustave Caillebotte avait un atelier. Oh ! cet atelier abandonné à la poussière ! Nous nous trouvions devant un fouillis de toiles sans cadres, gisant par terre, quelques-unes seulement étant accrochées aux murs. L’aspect en était lamentable. Je me rappelle notamment les Baigneurs, de Cezanne, qui se balançaient au-dessus d’une porte. On retourna les toiles et les sous-verre poussiéreux. Il y avait, à côté de morceaux importants, de simples études, des ébauches. Mon beau-père, qui prenait un vif intérêt à cet examen, dit à Roujon, qui gardait le silence : « Il faut accepter ça ! » Ce fut d’ailleurs l’avis unanime. « Eh bien ! décida Roujon, je vais saisir de cette question le Comité consultatif. »

— Qui se composait de… ?

— Il réunissait tous les conservateurs et conservateurs adjoints des musées. Donc, sans Roujon, cette fois, l’atelier du boulevard de Clichy fut visité de nouveau. Kaempfen présidait. Le soin de présenter les tableaux me revenait de droit, le Luxembourg étant le bénéficiaire.

Mais, afin de laisser à chacun sa pleine liberté, je passai la main à mon beau-père, qui fit les présentations avec beaucoup de chaleur. Une voix s’étant élevée — je ne saurais plus dire laquelle — pour souligner l’insuffisance de certaines pièces, Pottier répliqua vivement qu’il n’en jugeait pas ainsi. « Tout ceci est de l’histoire, messieurs, et pleine d’intérêt ! » fit-il. Le Comité se rallia à cette opinion en décidant que la collection serait acceptée en bloc…

— En bloc, vraiment ? C’est la première fois que nous l’entendons dire.

— Je m’en doute bien, mais attendez. Je me mis en rapport avec Renoir, exécuteur testamentaire, et avec Claude Monet. L’un et l’autre se montrèrent assez inquiets de l’attribution de toute la collection au Luxembourg. « Caillebotte nous achetait pour nous rendre service, disaient-ils, et il prenait un peu au hasard. Bonnat et Bouguereau sont représentés au Luxembourg par le meilleur de leur œuvre. Nous tenons donc à y être par le meilleur de la nôtre. Nous vous saurions gré de faire un tri. » Je me souviens notamment que j’entrai en discussion avec Monet, qui allait jusqu’à demander qu’on écartât deux de ses toiles, le Déjeuner et la Gare Saint-Lazare.

— Un tel excès de scrupule honore ce grand artiste.

— Cependant, tandis qu’en toute cordialité se poursuivaient ces formalités d’acceptation, je sentais Roujon très hésitant, plutôt disposé à faire machine en arrière. Car les protestations continuaient de s’élever, de plus en plus furibondes.

— Oui, intervenons-nous, les protestations du peintre Gérôme et de quelques-uns de ses collègues à l’Ecole des Beaux-Arts, qui adressèrent même à Georges Leygues leur démission collective, en déclarant qu’ils ne pouvaient plus enseigner un art dont les peintures admises au Musée violeraient toutes les lois.

— Celles-là notamment.

— Celles aussi de quelques grands maîtres académiques, recueillies par l’obscur Journal des Artistes, et dans l’une desquelles il était parlé sans aménité du « nommé Pissarro ».

— L’idée d’un tri ne vint donc pas de nous, mais en tout état de cause le manque de place nous obligeait à le faire, et c’est ce que l’administration fit valoir aux héritiers. Nous ne pouvions nous engager à exposer qu’un certain nombre d’ouvrages de chaque artiste. Soit une trentaine au total. Considérations qui furent admises à la fois par les héritiers et par les artistes. Mais que ferait-on des ouvrages non exposés ? C’est alors que je proposai de les attribuer aux palais de Fontainebleau et de Compiègne, qui ne sont ni des musées de province, ni des greniers, mais bien des dépôts d’État, annexes des musées nationaux. M. Martial Caillebotte accepta ce point de vue et tout semblait arrangé lorsque intervint le notaire, qui estima que ces dispositions n’étaient pas conformes aux termes du testament. Il fallait trouver autre chose, et la seule solution qu’on entrevit fut celle d’une transaction entre l’État et les héritiers, ceux-ci devant entrer en possession définitive des tableaux non retenus. A ce moment-là je forçai un peu la note et repris quelques tableaux. En même temps la famille Caillebotte faisait don au Luxembourg des Raboteurs de parquet et des Toits sous la neige, œuvres du testateur, qui s’était modestement oublié.

— Et cette transaction, cette amputation douloureuse, comment s’opéra-t-elle ?

— Deux dessins de Millet étant recueillis par le Louvre, le Comité consultatif se trouvait en présence de 65 peintures ou pastels. L’arrangement fut établi sur ces bases : 31 peintures et 7 pastels seraient retenus pour être exposés. Les 7 pastels étaient les Degas. Je ne me souviens plus au juste de la proportion des acceptations de peintures.

— Vous permettez ? Le Comité consultatif retint 2 Manet sur 3, 6 Renoir sur 8, 8 Monet sur 16, 6 Sisley sur 9, 7 Pissarro sur 18, 2 Cezanne sur 4.

— C’est cela. Mais la transaction ne pouvait être conclue à l’amiable. Il était nécessaire que le Conseil d’Etat l’approuvât. Plus de dix-huit mois s’écoulèrent. Enfin, le 25 février 1896, un décret autorisa le Comité consultatif des musées nationaux a faire officiellement le choix qui était fait depuis si longtemps à titre officieux.

— Et alors ?

— Alors, ce furent des difficultés nouvelles, et de nouveaux retards. À ces tableaux, il fallait des cadres. Il fallait organiser pour eux une installation. Or, je n’avais pas de crédits. Néanmoins, on put construire l’annexe provisoire, sur le jardin, et au commencement de 1897 on inaugurait la collection Caillebotte. Ah ! Quel tumulte ! Mais la démonstration de l’Institut, tout à fait incorrecte, fut loin d’être unanime, et 18 voix seulement contre 11 la décidèrent. Puis il y eut l’interpellation au Sénat (M. Hervé de Saisy). « Mon petit, je vous lâche », me dit Roujon. Et, de fait, il me lâcha. On me représentait comme vendu aux marchands. On me couvrait d’injures. On réclamait ma révocation.

— Heureusement, vous avez su faire front à la tempête…

— Un mot encore. Lorsque nous avons conclu l’arrangement, c’était avec l’arrière-pensée de récupérer les tableaux un jour ou l’autre. « Ils demeurent à vous ! » m’avait dit M. Martial Caillebotte. Je le revis quelques années après, à l’occasion de l’exposition Pissarro. « Ils sont toujours à vous, me répéta-t-il. Vous n’avez qu’à dire un mot. » J’espérais, sans plus attendre, récupérer tout au moins les Baigneurs, de Cezanne, et un Bouquet, de Monet, dont j’avais gardé une vive impression. Mais Dujardin-Beaumetz vint, qui m’interdit toute initiative. Et quand un peu plus tard je repris ma liberté, M. Martial Caillebotte était mort…

*

Nous avons laissé parler M. Léonce Bénédite, plaidant moins sa propre cause que celle de l’administration des musées. Hélas ! Tandis qu’il parlait, nous songions que tout ce qu’il pourrait nous dire ne serait pas pour nous consoler de l’irréparable perte que fit le Luxembourg lorsque, sous d’inconsistants prétextes, le Comité consultatif abandonna aux héritiers Caillebotte 27 peintures — et quelles peintures ! — des Monet, des Sisley, des Pissarro, et la si curieuse Partie de crocket, de Manet, et les deux Cezanne qu’on put admirer au Salon d’Automne de 1905, le fastueux Bouquet de roses et les formidables Baigneurs.

Ces peintures, elles sont aujourd’hui la propriété de Mme veuve Martial Caillebotte. Les unes sont accrochées dans son appartement de la rue Scribe, les autres ornent sa villa de Pornic.

Tabarant. »

Reproduction :

« Cezanne. — Les Baigneurs

(Tableau non retenu par le Comité consultatif des Musées) »

27 février

D’après le livre de stock A de Vollard, le comte Enrico Costa lui achète une toile de Cezanne, n° 3541, « Maisons étagées », 81 x 65 cm, acquise 500 francs de Cezanne (par Bernheim-Jeune) (Gardanne, vue verticale, FWN222-R570).

Livre de stock A de Vollard ; Wildenstein Institute.

Dans le courant de l’année, d’après le livre de stock C de Vollard, le comte lui achètera aussi une autre toile de Cezanne, n° 7035, « Auvers. La Route », 92 x 73 cm, acquise de Cezanne (La Campagne à Pontoise, près du Valhermeil, FWN176-R505).

Livre de stock C de Vollard ; Wildenstein Institute.

Février

D’après le livre de comptes de Vollard, P. Hazard lui achète quatre aquarelles de Cezanne :

– Femme piquant une tête dans l’eau (RW029),

– L’Éternel féminin (RW057),

– Baigneurs au repos (RW061),

– Trois Baigneuses surprises (RW062).

Catalogue des Tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins par Barye, Bonvin, E. Boudin, Boulard, Breton, Caillebotte, Cezanne, Charlet, Gustave Colin, Courbet, Daubigny, Decamps, Eug. Delacroix, Fantin-Latour, Gauguin, Hervier, Jongkind, Le Sidaner, Loiseau, Ed. Manet, J.-F. Millet, Cl. Monet, Moreau-Nélaton, Pissarro, P.-A. Renoir, Th. Rousseau, Sisley, Tassaert, Vuillefroy, etc. Nombreuses œuvres de Cals, Corot, Daumier, Guillaumin, S. Lépine, Vignon composant la collection de M. Hazard (première partie), galerie Georges Petit, 1er, 2 et 3 décembre 1919, 160 pages, 392 numéros, nos 257, 259, 260, 258. Rewald John, Les Aquarelles de Cezanne, catalogue raisonné, Paris, Arts et Métiers graphiques, 1984, 487 pages, 645 numéros, notices 29, 57, 61, 62, p. 90, 97, 99, 100.

7 mars

Vollard vend à monsieur Mondain un paysage de Cezanne, 600 francs, et à Halévy une nature morte, Grenade et Poire dans une assiette FWN799-R558, 250 francs.

Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.

7 mars

Halévy achète le tableau Grenade et poires dans une assiette (FWN799-R558) à Vollard, pour 250 francs.

Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421. Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 558, p. 377.

21 mars

Fabri achète à Vollard un tableau de Cezanne, Gardanne (vue horizontale) (FWN224-R569).

Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.

23 mars

Monet achète à Vollard « Cezanne, vue de Lestac [sic] » (L’Estaque, FWN154-R443), pour 600 francs.

Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421 (4,3) f° 37. Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 443, p. 299.

Mars ou avril

Début des relations de Cezanne avec Joachim Gasquet (Aix, 31 mars 1873 – Paris, 6 mai 1921), fils d’Henri Gasquet, un camarade de jeunesse qui a été son condisciple au pensionnat Saint-Joseph.

Le peintre, soucieux de sa tranquillité, tente d’échapper aux relations qui l’étouffent :

« Je maudis les Geffroy et les quelques drôles qui, pour faire un article de cinquante francs, ont attiré l’attention du public sur moi. […] je croyais qu’on pouvait faire de la peinture bien faite sans attirer l’attention sur son existence privée. » À Aix, il fréquente Solari, Numa Coste et Henri Gasquet. Il se rend de temps en temps au café Oriental sur le cours Mirabeau où se retrouvent aussi Alexis et Coste. Il offre à Joachim Gasquet un paysage de la Sainte-Victoire, exposé l’année précédente au salon des Amis des arts d’Aix (La Montagne Sainte-Victoire au grand pin, FWN235-R599).

Lettre de Cezanne à Joachim Gasquet, Aix, 30 avril 1896 ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 248-249 ; deux dernières pages de la lettre reproduites par Fritz Erpel (sélection par), Paul Cezanne, Ein Traum von Kunst. Der Maler in seinen Briefen, Berlin, Athenäum, 1986, 276 pages.

Joachim Gasquet vient de se marier, le 23 janvier, à Saint-Rémy, avec Marie Girard (Saint-Rémy, 15 août 1872 – Saint-Rémy, 26 février 1960), fille du poète, architecte et archéologue Marius Girard. Elle avait été élue reine du Félibrige pour sept ans, le 6 juin 1892, aux Baux. Henri Gasquet, le père de Joachim, est boulanger à Aix.

Guyot-de Lombardon Chantal, Jouannaud-Besson Magali, Marie et Joachim Gasquet, deux écrivains de Provence à l’épreuve du temps. Une biographie littéraire, Aix-en-Provence, Académie d’Aix éditions, 2011, 270 pages, p. 27, 40.

d’Arbaud Joseph, « Joachim Gasquet », Le Feu, 20e année, nouvelle série, n° 12, 1er juillet 1926, p.

« Je revois ce four flamboyant à la porte duquel souriait le maître Henri Gasquet avec la haute fierté d’avoir un fils grand poète. Je revois ce foyer de famille, plein de travail et de traditions où nous venons nous asseoir, accueillis par Marie Gasquet, la belle reine des félibres et dont les hôtes se nommaient alors Cezanne, Emmanuel Signoret, Louis Le Cardonnel. »

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 86-89 :

« Je le connus en 1896. Il n’avait que cinquante-sept ans, mais, brûlé par son martyre intérieur, découragé, souffrant, il paraissait déjà un vieillard. Sa constitution robuste se redressait encore, crispée, nouée dans sa forte race, mais des maux de tête violents l’attaquaient presque chaque soir, le diabète le torturait. Il excédait constamment sa puissance. Nerveux, les yeux striés, le cerveau ravagé, la fièvre au cœur, son doute l’abattait. Travaillant dans la joie, il eût peint jusqu’à cent ans comme le Titien. Il surmenait la bête en lui, faisant toujours ces longues promenades dont il avait gardé la passion, escaladant le mont Victoire, seul, le carnier au dos, sous le soleil ou sous la pluie. Sobre, il déjeunait souvent d’un morceau de fromage, de pain et de quelques noix, sans quitter l’atelier. Un verre de bon vin là-dessus, une tasse de café, et ce régal d’ascète le soutenait jusqu’au soir. Il abominait l’alcool, mais adorait les vieux vins de pays, dont il arrosait de temps en temps quelque large ribote avec Solari ou Paul Alexis. Après les premières chaudes rasades, une flambée comme surnaturelle le mettait debout, redressait ses épaules un peu voûtées, lui embrasait la face. Une étrange lucidité l’animait. Une logique drue, un enthousiasme serré amenaient son émotion à son expression la plus haute. Son lyrisme éclatait. Une irrésistible éloquence le traduisait jusqu’aux plus intimes ressources de la langue et de sa pensée. Qui ne l’a pas écouté dans une de ces heures, où il apparaissait tout entier sublime, ne sait rien de lui. Sa misanthropie, ses airs farouches tombaient. Son érudition, sa tendresse, ses souvenirs se prodiguaient. Il enchaînait les théories, refaisait le monde, aimait, comprenait tout. Son génie persécuté triomphait tout entier. Ironique, ardent, joyeux, sa bonté constructive embrassait toutes choses. C’est ainsi sans doute qu’il eût toujours vécu, si la gloire fût venue à lui.

La première fois que je le vis, il était au café. Solari, Numa Coste, mon père causaient avec lui. C’était un dimanche, à l’heure de l’apéritif. Ils étaient attablés sur le cours Mirabeau, à la terrasse du café Oriental, que fréquentaient Alexis et Coste. La nuit tombait des grands platanes. La foule endimanchée rentrait de « la musique ». Un soir provincial tranquillisait la ville. Ses amis parlaient, lui, les bras croisés, écoutait et regardait. Le crâne chauve, avec sur la nuque de longs cheveux gris encore abondants, une barbiche et d’épaisses moustaches de vieux colonel cachant sa bouche sensuelle, rasé de frais, le teint coloré, il eût paru quelque grognard à la retraite, n’eussent été le large front bosselé de génie, d’une courbe, d’une plénitude admirables, et les yeux sanglants, dominateurs, qui s’emparaient tout de suite du monde et ne vous lâchaient plus. Ce jour-là une jaquette de bonne coupe lui enserrait le torse, un torse robuste de paysan et de maître. Un col bas lui découvrait le cou. Sa cravate noire était parfaitement nouée. Il négligeait parfois sa toilette, traînant en sabots et en chapeau dépenaillé. Il était « bien mis » lorsqu’il y songeait. Il avait dû, ce dimanche-là, passer la journée chez sa sœur.

Je n’étais rien, presqu’un enfant. J’avais vu dans une vague exposition aixoise deux paysages de lui, et toute la peinture m’était entrée dans les yeux. Ces deux toiles m’avaient ouvert le monde des couleurs et des lignes, et depuis une semaine je m’en allais enivré d’un univers nouveau. Mon père m’avait promis de me présenter à ce peintre, bafoué de toute la ville. Je le devinai, là. Je m’approchai, je lui murmurai mon admiration. Il rougit, se mit à bégayer. Puis il se redressa, me déchargea un regard terrible qui me fit rougir à mon tour, me brûla jusqu’aux talons.

« ― Ne vous fichez pas de moi, mon petit, hein ? »

Il ébranla le guéridon d’un formidable coup de poing. Les verres tintèrent. Tout chavira. Je crois que je n’ai jamais eu une plus grande angoisse. Ses yeux se remplirent de larmes. Ses deux mains m’empoignèrent.

« ― Asseyez-vous là… C’est ton petit, Henri ? dit-il en s’adressant à mon père… Il est gentil… » Sa voix de colère traînait maintenant, toute attendrie de bonté, et se tournant vers moi : « ― Vous êtes jeune… Vous ne savez pas, vous. Je ne veux plus peindre. J’ai tout lâché… Écoutez un, peu, je suis un malheureux… Il ne faut pas m’en vouloir… Comment puis-je croire que vous coupez dans ma peinture, pour deux toiles que vous avez aperçues, alors que tous ces… qui pondent de la copie sur moi n’y ont jamais vu goutte… Ah ! ils m’en ont fait un mal, ceux-là… C’est Sainte-Victoire surtout qui vous a tapé dans l’œil. Voyez-vous ça ? Elle vous plaît, cette toile… Demain, elle sera chez vous… Et je la signerai… »

Il se retourna vers les autres.

« ― Causez, vous. Moi, je veux bavarder avec le petit. Je l’emmène… Si on soupait ensemble, dis, Henri ? »

Il vida son verre, me prit sous le bras. Nous nous enfonçâmes dans la nuit, sur les boulevards, autour de la ville. Il était dans un état d’exaltation incroyable. Il m’ouvrit son âme, me dit son désespoir, l’abandon où il se mourait, le martyre de sa peinture et de sa vie, ce « sentiment profond », cette « unité » dont parle Renan et que je voudrais rendre, et dont, ce soir-là, j’eus le frisson, plus loin que l’admiration, jusqu’à l’extase. Je touchais son génie, du cœur. Il m’était sensible. Je n’aurais jamais cru qu’on pût être si grand et si malheureux, et je ne savais plus, lorsque je le quittai, si j’avais la religion de sa souffrance humaine ou le culte de son don surnaturel.

Durant une semaine, je le vis chaque jour. Il me mena au jas de Bouffan, me montra ses toiles. Il fit de grandes courses avec moi. Il venait me chercher le matin, nous ne rentrions que le soir, fourbus, poussiéreux, mais vaillants, prêts à recommencer le lendemain. Ce fut une semaine d’emportement où Cezanne avait l’air de se régénérer. Il était comme ivre. Une même naïveté, je crois, unissait mon ignorante jeunesse à son candide et plein savoir. Tous sujets nous étaient bons. Il ne parlait jamais de lui, mais, au seuil de la vie où j’entrais, il aurait voulu, me disait-il, me léguer son expérience. Il regrettait que je ne fusse pas peintre. Le pays nous exaltait. Il m’en découvrait, il m’en prolongeait toutes les beautés dans toutes les perspectives de son lyrisme et de son art. Il renaissait, à mon enthousiasme. Ce que je lui apportais n’était rien, qu’un souffle de jeunesse, une foi où il rajeunissait. Mais dans cette grande âme tout ce qu’on jetait, le moindre bruit, avait des échos immenses. Il voulait faire mon portrait, celui de ma femme. Il commença celui de mon père. Il l’abandonna dès la première séance, tenté par les escapades que nous faisions au Tholonet, au pont de l’Arc, les repas ensoleillés, arrosés de vieux vin. C’était au printemps. Il étreignait la campagne avec des yeux ravis. Les premières verdures l’émouvaient. Tout l’attendrissait. Il s’arrêtait pour voir fuir la route blanche ou se balancer un nuage. Il ramassait une poignée de terre humide qu’il pétrissait comme pour la posséder de plus près, la mieux mêler à son sang reverdi. Il buvait au creux des ruisseaux.

« ― C’est la première fois que je vois le printemps », disait-il.

Toute sa confiance aussi refleurissait. Il finissait par me parler de son génie. Un soir, dans un abandon de son être, il m’avoua : « Je suis le seul peintre vivant ».

Puis il serra les poings, tomba dans un sombre silence. Il rentra farouche. Comme si un désastre s’était abattu sur lui. Le lendemain, il ne vint pas. Il ne me reçut pas au Jas. J’insistai vainement, durant quelques jours. Puis je reçus ce billet :

« Cher monsieur, je pars demain pour Paris. Je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleurs sentiments et mes plus sincères salutations. »

C’était le 15 avril. Les amandiers avaient passé fleurs, autour du Jas où j’allais rôder pour évoquer le maître parti. La frise amie du Pilon du Roi s’inquiétait d’un pâle azur dans le soir. C’est là-devant, dans tous ces champs, ces vergers et ces murs, que Cezanne peignait. »

Gasquet Marie, dans Tombeau de Cezanne, Paris, Société Paul Cezanne, palais du Louvre, 23 octobre 1956, textes d’Edouard Aude, Gaston Berger, Marcel Brion, Jean Cassou, Jean Cocteau, Paul Eluard, André Frénaud, Paul Gachet, Marie Gasquet, Francis Jourdain, Pierre Jean Jouve, André Lhote, André Masson, Darius Milhaud, Henry Mondor, Georges Rouault, Tal-Coat, Jean-Louis Vaudoyer, Vercors, Jacques Villon, 49 pages, p. 30-33 :

« Le culte qui lia à notre grand Cezanne le poète Joachim Gasquet, son cadet de plus de trente ans, avait, en amitié, de solides racines. Cezanne et mon beau-père, amis d’enfance, avaient appris à lire à la même petite école et l’amour du latin que Cezanne découvrit au lycée, pas plus que la sagesse d’Henri Gasquet gagnant la gloriette de son père, le boulanger de la rue Lacépède, pour pétrir comme lui

… le pain de lumière

À la bonne chaleur du four,

ne troubla leur camaraderie.Cependant les longues absences du peintre, son séjour presque continu à Paris, espacèrent si bien leurs rencontres qu’en 1896, l’année même de notre mariage — il y a soixante ans ! — Joachim Gasquet ne connaissait Cezanne que de nom. Il savait par son père que c’était « une crème d’homme, aumônier au possible, quasi malade de désespoir d’être traité de barbouilleur et résolu à ne plus voir personne. Il arrivait sans prévenir, repartait de même, fuyant maladivement tout le monde ».

De vagues échos de L’Œuvre, roman de Zola, quelques rumeurs venues de Paris, confirmaient cette réputation aixoise et ce fut presque par hasard que Joachim Gasquet se trouva brusquement en présence de deux maîtresses toiles de Cezanne égarées dans une aimable exposition de peinture locale.

Bouleversé, il accourut à la maison : « Viens voir ces merveilles ! » me cria-t-il.

Au moment où nous arrivâmes on venait d’accrocher dans une petite salle sacrifiée une admirable vue du bassin du Jas de Bouffan dans lequel se mirent des marronniers d’automne ; dans l’autre salle, on avait placé, soigneusement à contre-jour, une Sainte-Victoire ineffable…

Le soir, à la table de famille, comme le jeune poète, tout son lyrisme déchaîné, ne tarissait pas sur la révélation qu’avaient été pour lui ces deux œuvres éblouissantes, son père lui dit :

— Il est ici, Cezanne. J’ai passé un moment avec lui hier. Qui sait si savoir que tu l’admires ne lui ferait pas du bien ? Veux-tu que je lui demande de faire ta connaissance ? Ce sera peut-être difficile mais on peut toujours essayer…

Trois jours après nous arrivions au Jas. Cezanne s’était pompeusement mis en jaquette et, paralysé de timidité, ne put que balbutier au jeune homme incliné devant lui :

— Alors, c’est vrai, Monsieur, que vous coupez dans la peinture ?

Ne sachant comment « apprivoiser » son ami, mon beau-père risqua quelques jours après :

— Dis donc, Paul, est-ce que ça te chanterait de faire mon portrait ?

— Avec ta pipe et ton chapeau… oui… je veux bien…

Et les séances commencèrent. Cezanne, comme l’avait prévu son vieil ami, s’apprivoisait. Sa conversation, ahurissante d’érudition, réchauffée par l’enthousiasme de l’auditeur qui lui donnait la réplique, était un bel et profitable enchantement. Pour nous détendre, aux minutes de pause, mon beau-père égrenait avec lui de pittoresques souvenirs. Cezanne souriait d’un sourire triste et lointain et je garde, au coin le plus ensoleillé de ma mémoire, le souvenir du jour où j’ai vu pour la première fois un rire franc épanouir son visage tendu.

Négligemment il avait demandé :

— Te souviens-tu, Henri, de la jolie petite blanchisseuse de la rue Suffren qui avait un si beau perroquet ?

— Si je m’en souviens ! Et des sérénades qu’avec X. nous allions lui chanter au temps de Noël !

Comme j’ouvrais de grands yeux, mon beau-père chantant plus faux que les plus faux jetons, il me déclara, docte et rieur :

— Ma chère enfant, vous ne soupçonnez pas à quel point trois hommes chantant faux peuvent donner l’impression de la foule !

Oh ! Cezanne, combien y avait-il de saisons et d’années que vous n’aviez pas ri d’aussi bon cœur ? Quelle bénédiction d’avoir vu sur votre face désolée passer un rayon de la joie de vivre !

Le portrait d’Henri Gasquet achevé, mis dans un coin tourné contre le mur, Cezanne voulut faire celui de mon mari — portrait singulier qui est maintenant à Prague, devant lequel Georges Dumesnil, qui fut l’un des maîtres de Philosophie de Joachim Gasquet à la Faculté d’Aix, lui disait : « Je ne vous connaissais qu’à demi avant d’avoir vu ce que Cezanne a fait de vous. »

Et voilà que, le portrait de mon mari ayant rejoint, tourné aussi contre le mur, le portrait de son père, Cezanne devenu un familier de la maison, ressort son air le plus humble pour me glisser :

— J’aimerais vous peindre dans cette robe ni bleue ni grise dont les ombres sont indéfinissables…

Quelle joie ! Après bien des tergiversations, le Maître décida de me peindre de face, assise dans le coin d’un vieux canapé Louis XIII, près de la cheminée, les mains abandonnées sur les genoux. Nous étions en plein hiver. Les jours étaient courts, la lumière la plus favorable étant celle de midi à 3 heures, il fut convenu que Cezanne prendrait avec nous son repas à 11 heures, serait à l’œuvre « à l’Angélus sonnant », et demandait qu’on le laissât travailler seul pour ne troubler ni lui ni le modèle.

Ainsi fut fait. Sur une grande belle toile le Maître me dessina 3/4 nature, le bas de la jupe se perdant dans le cadre, l’intérêt concentré sur le visage et sur les mains.

Les premières séances nous comblèrent d’espoir. Mais, lorsque vint la dixième, le froid étant très vif et Cezanne frileux, la salamandre, qui n’était pas à un mètre de moi, fut mise à grande marche…

La chaleur m’endormit…

Lorsque je me réveillai, Cezanne avait roulé sa toile, rangé ses pinceaux, fermé sa boîte, éloigné sa palette et, atterré, contemplait mon réveil.

— Écoutez un peu, me dit-il lorsque j’ouvris tout à fait les yeux, il faut me pardonner. Je ne suis pas un homme du monde, moi, et parce que la couleur de votre robe m’intéressait j’ai été d’une impardonnable indiscrétion. Je suis navré d’avoir à ce point abusé de votre gentillesse…

Navré… et nous donc ! Prières, supplications, rien ne put décider le Maître à reprendre son œuvre. Ce que la belle esquisse est devenue ? Nul ne le sait. Mais ce que je sais bien, hélas ! c’est que je ne suis pas consolée de sa perte et qu’il m’arrive encore de soupirer : « Le plus beau portrait que l’on ait fait de moi est celui qui s’est perdu dans mon sommeil… »

Marie GASQUET. »

Rewald John, Cezanne et Zola, Paris, éditions A. Sedrowski, 1936, 202 pages, p. 174 :

« Cezanne avait malgré ses fréquents découragements conscience de sa valeur et n’hésitait pas, à l’occasion, de dire ouvertement sa pensée. « Il n’y a qu’un seul peintre vivant, c’est moi ! », déclare-t-il (2).

Et une autre fois, il coupe une discussion politique en disant : « Des hommes politiques, il y en a deux mille à chaque législature, mais un Cezanne, il n’y en a que tous les deux siècles » (3). […]

Quand le peintre Louis Le Bail lui demanda quelles œuvres il préférait en peinture, Cezanne lui répondit : « les miennes, si j’étais arrivé à réaliser ce que je cherche » (3).

(2) Renseignements communiqués par M. Maxime Conil et P. Cezanne fils.

(3) Renseignements communiqués par M. Louis Le Bail. »

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 20 :

« Jusqu’à la fin, il a gardé cette merveilleuse mémoire, mémoire de l’œil et de l’oreille, de l’esprit comme du cœur. Je me souviens de ma stupeur, lorsque, retrouvant mon père, qu’il n’avait plus revu depuis trente ans, il lui rappela le coin de rue où il l’avait quitté, les mots insignifiants qu’ils avaient alors échangés, la bonne femme en caraco gris qui les regardait d’une fenêtre où caquetait un perroquet, et le bariolage d’un rideau qui se détachait sur un mur derrière elle.

Dans ses vieux jours, perclus de travail, travaillé de douleurs, harassé, il ne lisait presque plus. Que de fois pourtant, devant quelque horizon, à la campagne ou à Paris, devant une étude en train, à l’atelier, rythmant les syllabes de son pinceau levé, lui ai-je entendu réciter des vingtaines de vers de Baudelaire 1 ou de Virgile, de Lucrèce ou de Boileau. En parcourant le Louvre, il savait, à une année près, la provenance des toiles, et dans quelle église, quelle galerie, on pourrait trouver leurs répliques. Il connaissait admirablement les musées d’Europe. Comment ? Lui, qui ne les avait jamais visités, n’ayant presque pas voyagé ? C’est, je crois, qu’il lui suffisait de lire, de voir une chose une fois, pour s’en souvenir à jamais. Il regardait, il lisait très lentement, presque douloureusement ; mais la date, le morceau du monde qu’il arrachait à la terre ou au livre, il les emportait, gravés, enfouis en lui, sans que rien désormais les en pût déraciner.

1 Il savait les Fleurs du Mal par cœur. »

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 78 :

« Avec mon père et ses vieux compagnons de collège il montrait des délicatesses de cœur infinies. »

A une date indéterminée, mais peut-être peu après leur première rencontre, Cezanne et Joachim Gasquet visitent ensemble le musée d’Aix.

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 26-29 :

« Il allait au musée. L’exemple de Granet, un pauvre maçon d’Aix, recueilli et poussé par Ingres, l’enflammait. Il en admirait les quelques toiles qu’il pouvait voir, d’une honnêteté appliquée, d’une conviction, d’une bonhomie toute populaire sous leur tension académique, les études plus directes que Granet avait rapportées de Rome. Il y a dans certains de ces tableautins comme un pressentiment de Corot. Cezanne me le fit un jour remarquer. Il trouvait même que, dans le vivant portrait, gloire du musée d’Aix, qu’Ingres a peint de son élève, et où Granet, les yeux impérieux, se détache si magnifiquement, avec ses dures mèches de marbre noir, sur un ciel d’orage qui menace Rome, il trouvait que dans les fonds ― un pin, une haute façade ― Ingres, en grand psychologue, s’assimilant et portant à la perfection la manière tâtonnante du peintre qu’il était en train d’immortaliser avait d’un bond atteint, pour une fois, Corot.

« ― L’amitié, concluait-il, a de ces récompenses… Et ce Corot, lui, quel portrait il a peint de Daumier ! Tout le cœur des deux peintres y respire… Tandis qu’Ingres, oui, malgré lui, a flatté, voyez, transfiguré son modèle… Comparez-le à ses autres portraits, ses croûtes qui lui ressemblent. »

[…] Un autre portrait qu’il contemplait souvent, au musée d’Aix, et qui dut l’impressionner dans sa jeunesse, c’était celui, tout pensif, du vieux Puget désabusé, qui s’est peint lui-même, regardant tristement ses rêves, sa palette à la main.

« ― Hein ! faisait Cezanne, nous sommes loin du « mélancolique empereur », mais regardez ce vert dans les tons de la joue… Rubens, hein ?…

Comme il y a tout Delacroix dans son aquarelle au Centaure, à Marseille, cette Éducation d’Achille que je préfère à ses marbres, oui !… avec son couple dans le repli des terres, son emportement, l’héroïsme envolé de l’enfant, les tragiques teintes, la violence de mistral qui bouscule et tonifie les tons… oui, oui. Je le dis souvent, il y a du mistral dans Puget. »

Et à côté, il tombait en arrêt devant les Joueurs de cartes attribués à Lenain.

« ― Voilà comment je voudrais peindre !… »

Il me ramenait souvent devant ce tableau, où, dans un corps de garde, quelques soldats, un vieux qui serre sa bourse, un autre, tout jeune et blond, en cuirasse, dans une pose apprêtée, achèvent une partie autour d’une bouteille.

« ― Voilà comment je voudrais peindre !… »

Y avait-il une ironie naïve sous ces paroles du vieux peintre devant une toile qui m’apparaissait médiocre, lui qui avait assis, dans sa claire cuisine de ferme, des joueurs de cartes aussi, mais autrement massifs, solides et vivants, et d’une couleur, en face de ces tons enfumés, autrement vive, sentie et pénétrante ? Ne fallait-il y entendre qu’un touchant ressouvenir, un enthousiasme d’enfance pieusement prolongé et peut-être, joint aux jeudis du Jas, inspirateur d’un sujet analogue ? Il y avait en Cezanne un tel mélange de foi et de goguenardise, d’emballement sincère et de scepticisme enjoué, qu’il serait bien difficile de le démêler. Ah ! il était bien provençal, le vieux maître ! Et comme il le savait…

« ― Écoutez un peu, disait-il, le Forcés pas de nos pères n’est que la traduction familière du Rien de trop, gravé sur le fronton de Delphes. »

Et il souriait de lui-même alors, lui tout pétri d’élans, torturé d’une sorte de romantisme mystique que sa claire raison, sa lucidité latine d’observateur n’arrivaient pas à maîtriser. Oui, la plus frémissante sensibilité aux prises avec la raison la plus théorique, je serais bien tenté de définir ainsi le drame de sa vie. Il était bien parfois ce « visionnaire affolé, que le tourment du vrai jetait à l’exaltation de l’irréel », tel que nous l’a décrit Zola. »

19 mars

Degas achète chez Vollard une « étude » de Cezanne, Une poire, un citron, une 1/2 assiette (Deux fruits, FWN797-R557), pour 200 francs. Une note, de la main de Degas, décrit le petit tableau ainsi : « Poire verte, citron, assiette à gauche coupée ».

Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421. Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 557, p. 377.

26 mars

Vente à l’hôtel Drouot de tableaux, pastels, aquarelles, dessins, eaux-fortes et lithographies composant la collection d’Emmanuel Chabrier. Parmi les œuvres se trouvent Les Moissonneurs (FWN651-R301), de Cezanne, acheté par Chabrier deux ans auparavant à la vente Duret, que Durand-Ruel achète, pour 500 francs. Durand-Ruel revendra le tableau le 27 mars 1896 à Maurice Leclanché, pour 525 francs.

Archives Durand-Ruel, Paris, Les Moissonneurs, livre de stock, n° 3695.

Catalogue de tableaux, pastels, aquarelles, dessins, eaux-fortes et lithographiques composant la collection Emmanuel Chabrier et dont la vente aura lieu hôtel Drouot, salle n° 6, le jeudi 20 mars 1896, commissaire-priseur Me Paul Chevallier, expert M. Durand-Ruel, préface d’André Maurel, 24 pages, 38 numéros, Cezanne p. 7 :

« CÉZANNE

2 ― Les Moissonneurs.

Dans un champ bordé au fond par une colline où se dressent quelques maisons, des moissonneurs rentrent la récolte.

Au premier plan, vers la droite, leurs compagnons se reposent à l’ombre d’un bouquet d’arbres.

Toile. Haut., 43 cent. ; larg., 54 cent.

Vente Duret, 19 mars 1894,

n° 5 du Catalogue. »

« Lettres, sciences et arts », Journal des débats politiques et littéraires, 108e année, n° 88, samedi 28 mars 1896, p. 5 :

« La vente de la collection Emmanuel Chabrier a eu lieu hier ; c’était la plus importante mise aux enchères de tableaux de l’école impressionniste qui ait eu lieu depuis la vente de la collection Théodore Duret en 1894. Les 34 numéros de tableaux et d’aquarelles ont produit environ 70,000 francs. Le Bar des Folies-Bergère, l’un des tableaux les plus connus de Manet, qui avait difficilement atteint 3,000 fr. à la vente de l’atelier de l’auteur, en 1884, a fait cette fois 23,000 fr. ; le Skating, de Manet également, 10,000 fr, la Femme nue de Renoir, 8,000 fr., et sa Sortie du Conservatoire, 1,500 fr. De Claude Monet, les Bords de la Seine se sont vendus 3,600 fr., le Parc Monceau, 3,050, et la Fête nationale rue Saint-Denis, 2,200 fr. Notons encore de Cezanne, les Moissonneurs, 500 fr., et la Seine au Point-du- Jour de Sisley, 1,850 fr. »

« Mouvement des arts. Collection Emmanuel Chabrier », La Chronique des arts et de la curiosité, supplément à la Gazette des beaux-arts, n° 14, 14 avril 1896, p. 131 :

« MOUVEMENT DES ARTS

Collection Emmanuel Chabrier

Vente faite à l’hôtel Drouot, le 26 mars, par Me P. Chevallier et M. Durand-Ruel.

Produit : 60.615 francs.

Tableaux. — 2. Cezanne. Les Moissonneurs : 500. »

31 mars

Le comte de Takora achète deux aquarelles de Cezanne à Vollard pour 100 et 50 francs.

Agenda commercial de Vollard, 1896, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.

Avril

Visa de la gendarmerie sur le livret militaire de Paul junior avec pour adresse : 58, rue des Dames (renseignement communiqué par Philippe Cezanne)

1er avril

Monet demande à Durand-Ruel de lui expédier à Giverny plusieurs tableaux lui appartenant, dont trois Cezanne.

Lettre de Monet à Durand-Ruel, 1er avril 1896 ; Wildenstein Daniel, Monet. Vie et œuvre, Lausanne Paris, Bibliothèque des arts, tome IV, 1985, n° 1344, p. 291.

3 avril

Cezanne se fait rapporter son matériel de peinture laissé chez Geffroy.

Geffroy Gustave, Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, Paris, Crès, 1922, 362 pages, réédition Paris, Macula, 1980, p. 197.

8 avril

Pissarro écrit à son fils Lucien.

« Arsène Alexandre est venu lundi voir ma collection, il a trouvé les Vieux toits de Rouen très beaux, et a beaucoup insisté pour l’exposer, je m’y suis décidé enfin. Tant pis ! c’est du reste si différent de Monet que, j’espère, les camarades n’y verront pas en cela de malice de ma part. Il n’y a en somme que Cezanne qui pourrait trouver à redire, mais je m’en moque pas mal, chacun fait ce qu’il peut. »

Lettre de Pissarro, Eragny-Bazincourt par Gisors, Eure, à son fils Lucien, 8 avril 1896 ; Bailly-Herzberg Janine (éd.), Correspondance de Camille Pissarro, tome 4, « 1895-1898 », Paris, éditions du Valhermeil, 1989, 559 pages, n° 1232, p. 188.

15 avril

Cezanne prévient Joachim Gasquet qu’il compte partir à Paris le lendemain :

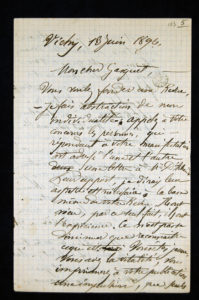

« Aix, 15 avril 1896.

Cher Monsieur,

Je pars demain pour Paris 2. Je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleurs sentiments et mes plus sincères salutations.

Paul Cezanne 3 »

- Le poète aixois Joachim Gasquet (1873-1921), fils d’un condisciple de Cezanne, venait de rencontrer le peintre auquel il consacrera un livre paru en 1921. Gasquet connut Cezanne quelques mois après sa première exposition chez Vollard en nov.-déc. 1895 (à l’occasion de laquelle Geffroy lui consacra un nouvel article bienveillant). L’enthousiasme de son juvénile « compatriote » semble avoir beaucoup touché l’artiste qui lui offrit une vue de la montagne Sainte-Victoire (V 454 [FWN235-R599]). Pendant leurs nombreuses promenades et leurs interminables conversations, ce fut sans doute surtout le volubile poète qui tenait la parole.

- Cezanne n’avait nullement l’intention de quitter Aix (comme il résulte de la lettre suivante, écrite quinze jours plus tard). Mais comme il ne savait probablement pas comment se défaire de l’amitié un peu trop encombrante du jeune homme, il choisit cette excuse assez faible pour pouvoir se retirer une fois de plus dans son isolement habituel.

Lettre de Cezanne à Gasquet, datée « Aix, 15 avril 1896 », Rewald John, Cezanne, Geffroy et Gasquet, suivi de Souvenirs de Louis Aurenche et de lettres inédites, Paris, Quatre Chemins – Éditart, 1959, 75 pages, reproduction de la lettre ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 249.

15 avril

D’après le livre de stock B de Vollard, Geffroy lui achète trois toiles de Cezanne : n° 3991, « Tête de femme », 22 x 14 cm, achetée 25 francs à Cezanne (Esquisse d’un portrait de madame Cezanne, FWN467-R533) ; Esquisse d’un portrait du fils de l’artiste (FWN469-R534), pour 50 francs ; Marronniers et ferme du Jas de Bouffan (FWN202-R538).

Livre de stock B de Vollard ; Wildenstein Institute. Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421.

16 avril

D’après le livre de stock B de Vollard, (Mary) Cassatt lui achète pour 200 francs une toile de Cezanne, n° 3576, « Nature morte. Fruits sur coin de nappe », 25 x 44 cm (Pommes et linge, FWN763-R339).

Livre de stock B de Vollard ; Wildenstein Institute.

19 avril

Geffroy achète à Vollard le tableau de Cezanne Marronniers et ferme du Jas de Bouffan (FWN202-R538), pour 400 francs.

Registre commercial de Vollard, Paris, musée du Louvre, Bibliothèque centrale et archives des musées nationaux, archives Vollard, MS 421. Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne. A Catalogue raisonné, en collaboration avec Walter Feilchenfeldt et Jayne Warman ; volume I « The Texts », New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1996, 592 pages, 955 numéros, notice 538, p. 365.

29 avril

Maufra achète à Vollard le tableau de Cezanne Cinq pommes (FWN469-R534).

30 avril

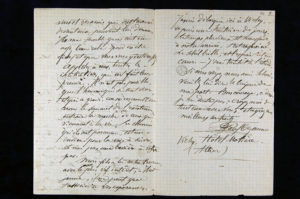

Lettre de Cezanne à Joachim Gasquet :

« Aix, 30 avril 1896

Cher Monsieur Gasquet,

Je vous ai rencontré au bas du cours, ce soir, vous étiez accompagné de Madame Gasquet. Si je ne me trompe, vous m’avez paru fortement fâché contre moi. ―

Si vous pouviez me voir, vous en dedans, l’homme du dedans, vous ne le seriez pas. Vous ne voyez donc pas à quel triste état je suis réduit, pas maître de moi, l’homme qui n’existe pas et c’est vous qui voulez être philosophe, qui voulez finir par m’achever. Mais je maudis les Geffroy 1 et les quelques drôles qui pour faire un article de 50 francs ont attiré l’attention du public sur moi. Toute ma vie, j’ai travaillé pour arriver à gagner ma vie, mais je croyais qu’on pouvait faire de la peinture bien faite sans attirer l’attention sur son existence privée. Certes un artiste désire s’élever intellectuellement le plus possible, mais l’homme doit rester obscur. Le plaisir doit résider dans l’étude. S’il m’avait été donné de réaliser, c’est moi qui serais resté dans mon coin, avec les quelques camarades d’atelier, avec qui nous allions boire chopine. J’ai encore un brave ami 2 de ce temps-là, eh bien, il n’est pas arrivé, n’empêche pas, qu’il est bougrement plus peintre que tous les galvaudeux à médailles et décorations, que c’est à faire suer ; et vous voulez qu’à mon âge, je croie encore à quelque chose. D’ailleurs je suis comme mort. Vous êtes jeune, et je comprends que vous vouliez réussir. Mais à moi que me reste-t-il à faire dans ma situation, c’est de filer doux, et n’eut été que j’aime énormément la configuration de mon pays, je ne serais pas ici.

― Mais je vous ai assez ― embêté, comme ça et après que je vous ai expliqué ma situation, j’espère que vous ne me regarderez plus, comme si j’avais commis quelque attentat, contre votre sûreté. ―

Veuillez, cher monsieur, et en considération de mon grand âge, agréer mes meilleurs ― sentiments et souhaits que je puisse faire pour vous. ―

Paul Cezanne »

- Cette allusion assez inattendue est une preuve de plus que Cezanne bêchait alors ses amis les uns auprès des autres. Il est vrai que Geffroy était ce qu’on peut appeler un homme « de gauche » et que son livre sur la vie du socialiste et révolutionnaire L.-A. Blanqui, paru en 1897, avait fait grand bruit. Cezanne, catholique pratiquant, ne pouvait partager les vues politiques de l’homme de lettres ; quant à Gasquet, il était royaliste. Il est même possible que le peintre ait renoncé à terminer le portrait de Geffroy parce que, pendant les séances de pose, il avait développé une certaine antipathie pour son modèle. Voir à ce sujet : Rewald John, Cezanne, Geffroy et Gasquet, suivi de Souvenirs de Louis Aurenche et de lettres inédites, Paris, Quatre Chemins – Éditart, 1959, 75 pages.

- Cet artiste était peut-être Achille Emperaire dont Cezanne semble s’être rapproché vers cette époque.

- Gasquet a raconté dans son livre sur Cezanne comment, à la réception de cette lettre, il accourut au Jas de Bouffan et comment le peintre, dès qu’il le vit, lui ouvrit les bras. « N’en parlons plus, dit-il, je suis une vieille bête. Mettez-vous là. Je vais faire votre portrait. »

Lettres de Cezanne à Joachim Gasquet, datée « Aix, 30 avril 1896 » ; Rewald John, Cezanne, Geffroy et Gasquet, suivi de Souvenirs de Louis Aurenche et de lettres inédites, Paris, Quatre Chemins – Éditart, 1959, 75 pages, lettre reproduite ; Rewald John, Paul Cezanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 249-250 ; Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 86-88.

Gasquet Joachim, Cezanne, Paris, Les éditions Bernheim-Jeune, 1926 (1re édition 1921), 213 pages de texte, 200 planches, p. 89-92 :

« Brusquement, le 30, je le rencontrai, revenant du Jas, le carnier à l’épaule, rentrant à Aix. Il n’était pas parti. Mon premier mouvement fut de courir à lui. Il marchait, accablé, effondré en lui-même et comme foudroyé, sans rien voir, semblait-il. Je respectai sa solitude. Une infinie, une douloureuse admiration m’angoissa. Je le saluai. Il passa, sans nous apercevoir, sans me rendre mon salut du moins. Le lendemain, je reçus la poignante, la terrible, la prodigieuse lettre que voici…

J’ai longtemps hésité à la transcrire. Elle est d’une nudité d’âme épouvantable. Mais cette âme y respire, tout entière souffrante, avec un tel sanglot, elle est d’une humilité si farouche, d’une humanité si tragique, d’une si divine détresse, qu’il me semblerait, au contraire, trahir son culte, en refusant ces larmes brûlantes à la religion de ses fidèles. Que ceux qui ont ri de cet homme comme de tout ce qui les dépasse avec une apparence de faiblesse, le sachent à la fin. Il y a des regards qui torturent les charitables, et tout génie est charité en son essence. Voilà jusqu’où peut mener l’incompréhension d’une œuvre par ceux à qui elle s’adresse, à quel supplice intérieur la persécution anonyme peut livrer un artiste tout pétri de bonté et de force, né pour aimer et consoler les siècles, mais rejeté par les siens et son temps. Pour moi, derrière ces lignes sanglantes, je vois monter le visage dramatique de mon vieux maître, tel qu’il s’est peint, un jour, presque hagard, immense et doux, halluciné et volontaire, d’une tendresse qui vous fouille et tout surgi, en sa colère bleue, d’on ne sait quelle ombre évangélique où a passé Rembrandt.

[citation de la lettre de Cezanne à Gasquet du 30 avril 1896]

Je courus au Jas. Dès qu’il me vit, il m’ouvrit les bras. « ― N’en parlons plus, dit-il, je suis une vieille bête Mettez-vous là. Je vais faire votre portrait. »

Je ne posai que cinq ou six fois. Je crus qu’il avait abandonné cette toile. Je sus plus tard qu’il y avait consacré une soixantaine de séances et que, lorsque durant nos entretiens, il me scrutait d’un regard fixe, c’est qu’il songeait à son œuvre, et qu’il y travaillait, après mon départ. Il voulait dégager la vie même, des traits, le frisson, de la parole, et sans que je m’en doute, il m’amenait à l’état d’expansion où il pouvait surprendre l’âme de l’être dans l’emportement passionné de la discussion et l’éloquence secrète que même le plus humble emprunte à sa colère ou à son enthousiasme. C’était d’ailleurs un de ses procédés, surtout lorsqu’il attaquait un portrait, de travailler souvent, le modèle parti. C’est ainsi qu’il a peint le beau et perspicace portrait de M. Ambroise Vollard. Durant de nombreuses séances, Cezanne, paraît-il, donnait à peine quelques coups de pinceau, mais ne cessait de dévorer des yeux son modèle. Le lendemain M. Vollard retrouvait la toile avancée par trois ou quatre heures de labeur acharné. Le portrait de mon père fut peint aussi d’après la même méthode. J’insiste, parce qu’on a souvent prétendu que Cezanne ne pouvait pas peindre, et même n’avait jamais peint, sans le modèle immédiat. Il avait la mémoire des couleurs et des lignes, comme pas un peut-être ; c’était par une soumission à la Flaubert, « la contemplation des plus humbles réalités », qu’il s’astreignait avec une volonté terrible à la copie directe où son lyrisme s’enchaînait. « La lecture du modèle et sa réalisation, écrivait-il, est quelquefois très lente à venir. » De là, je crois, cette âpreté apparente qui cache la tendresse humaine de ses plus belles toiles. Ici encore, sa raison constructive s’appuyait, pour mieux la dominer, sur la réalité austère et maîtrisait son imagination sensible. Une fois, dans son portrait à lui, il a laissé l’émotion l’emporter. Et la toile, dans un musée idéal, peut être suspendue entre un Rembrandt et un Tintoret ; elle rayonne de la même intensité ramassée, de la même concentration glorieuse.

Durant tout ce premier mois de mai où je le connus, je le vis presque chaque jour. »

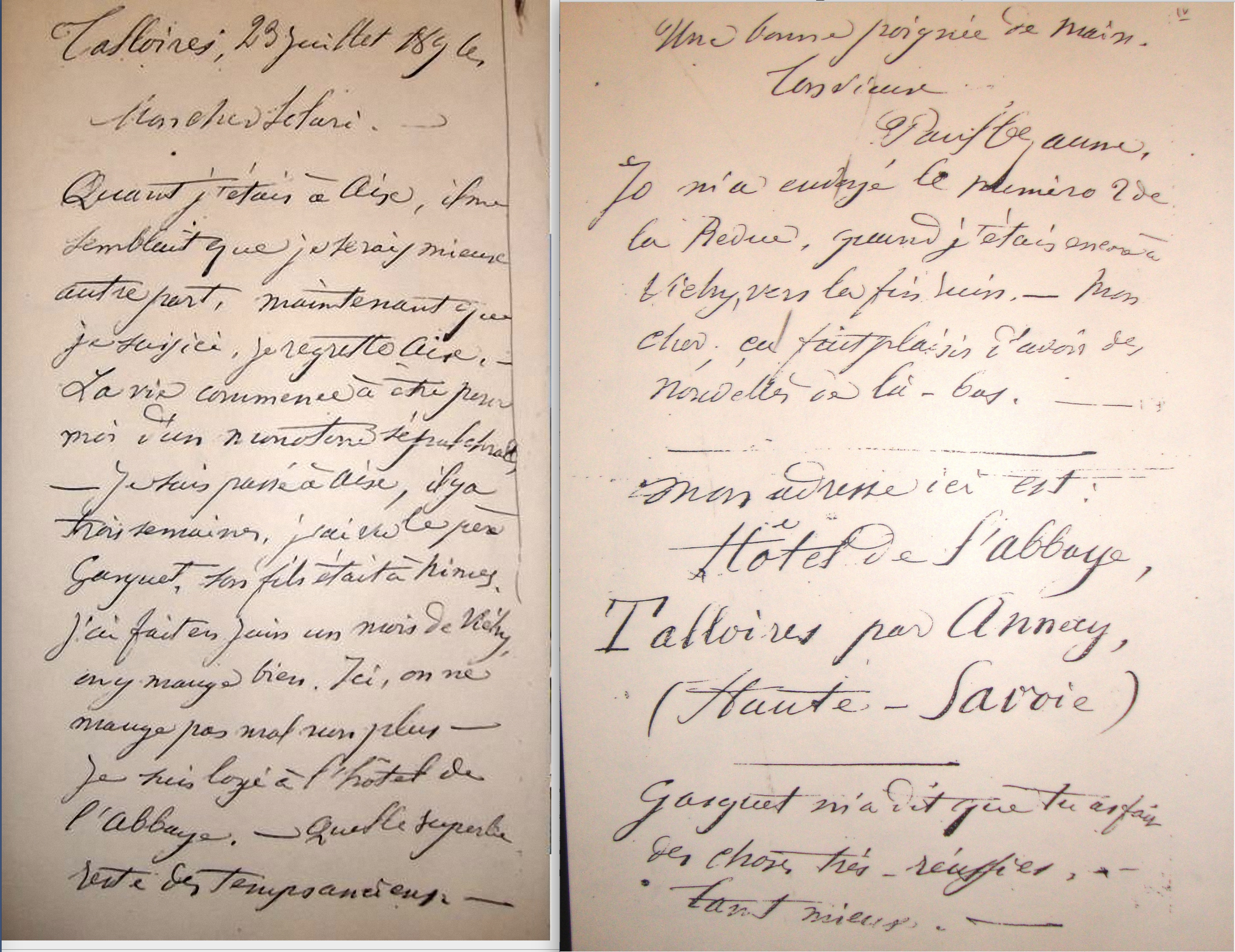

Au printemps

Vollard rend visite à Cezanne à Aix (« après l’exposition de ses tableaux dans mon petit magasin de la rue Laffitte »). C’est la première fois que le marchand rencontre le peintre, qui, jusqu’à présent, n’avait eu affaire qu’à Paul Cezanne fils. Vollard décrit les murs de l’atelier du peintre où sont accrochées des gravures et des photographies : Les Bergers d’Arcadie de Poussin, Le vivant portant le mort de Luca Signorelli, des Delacroix, L’Enterrement à Ornans de Courbet, L’Assomption de Rubens, un Amour attribué alors à Puget, des Forain, la Psyché de Prud’hon, Les Romains de la décadence de Couture (1847).

Vollard Ambroise, Paul Cezanne, Paris, Les éditions Georges Crès & Cie, 1924 (1re édition, Paris, Galerie A. Vollard, 1914, 187 pages ; 2e édition 1919), 247 pages, p. 95-105 :

« VI

MA VISITE A CÉZANNE

(1896)

Stendhal trouve abominablement laide la route s’étendant de Marseille à Aix. Pour moi ce trajet fut un enchantement : il me semblait que les rails du chemin de fer se déroulaient à travers des toiles de Cezanne.

Quand je fus en présence du peintre, j’eus peine à retenir un cri de surprise. Je reconnaissais un passant qui, deux ans auparavant, était entré voir chez moi une exposition d’œuvres de Forain. Après avoir tout examiné avec la plus grande attention, la main déjà sur le bec-de-cane de la porte, il m’avait dit : « Vers 1875, étant un jour au Louvre, j’ai vu un jeune homme qui copiait un Chardin ; je me suis approché, et, après avoir regardé son ouvrage, j’ai pensé : il arrivera, car il s’applique à dessiner dans la forme ! C’était votre Forain ! »

Cezanne était venu à moi les mains tendues. « Mon fils m’a parlé souvent de vous. Excusez un peu, monsieur Vollard, je vais me reposer jusqu’au dîner. Je reviens du « motif ». Paul va vous faire voir l’atelier. »

Le premier objet qui frappa mes yeux, dès le seuil de la porte, fut une grande figure de Paysan percée de coups de couteau à palette. Cezanne s’emportait pour les raisons les plus futiles, et même sans raison, et passait sa colère sur ses toiles. Lorsque, par exemple, voyant à son fils la mine un peu fatiguée, il s’imaginait que le jeune garçon « découchait », malheur à la toile qui se trouvait sous sa main ! J’ajouterai qu’on peut reprocher aussi à « Paul » enfant la destruction de quelques « Cezanne ». Il y faisait des trous, à la grande joie de son père : — « Le fils a ouvert les fenêtres et les cheminées ; il voit bien, le petit bougre, que c’est une maison ! »