CHAPITRE III — CE QUE COPIE CEZANNE

Retour à la table des matières

Le style ne se crée pas de l’imitation servile des maîtres ; il procède de la façon propre de sentir et de s’exprimer de l’artiste.

Léo Larguier, Le Dimanche avec Paul Cezanne

On peut s’interroger sur la pertinence d’une analyse des thèmes traités par Cezanne dans ses copies, tant il apparaît pour beaucoup de critiques que les sujets copiés semblent de simples prétextes pour des recherches purement graphiques, recherches qui seraient les seuls objets d’étude légitimes. On ne peut nier pourtant que Cezanne, quand il copie, favorise un certain nombre de « gisements » de thèmes qui lui sont manifestement plus familiers (I), parmi lesquels l’Antiquité est nettement dominante. De même, certaines époques comme certains courants artistiques sont clairement privilégiées lorsque Cezanne se rend au Louvre ou copie telle ou telle œuvre dans des revues ou des ouvrages divers (II). Toutes ces inclinations particulières constituent une sorte de paysage culturel d’arrière-fond qui permet d’éclairer ses positions théoriques en matière d’art comme ses préférences intimes, paysage dans lequel les copies prennent leur place et qui peut éventuellement éclairer leur signification. Il nous a paru pertinent de se livrer à cet examen préalable avant de les analyser en détail et selon leur ordre chronologique dans la deuxième partie de cette étude.

I — LES GRANDS THEMES

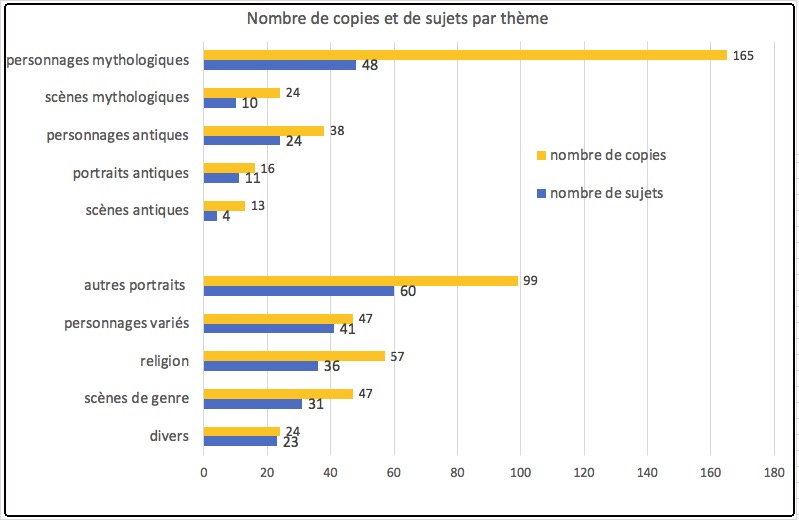

Deux grands domaines se partagent les 585 copies identifiées :

- 262 copies sont consacrées à divers sujets puisés dans l’Antiquité ;

- 323 copies mettent en scène des thèmes assez diversifiés : religion, portraits, personnages en situations diverses, scènes de genre.

On trouvera le détail des sujets traités pour chaque domaine en Annexe II[1]On trouvera également dans La figure humaine dans l’œuvre de Cezanne sur le site internet une étude exhaustive des sujets traités par Cezanne dans l’ensemble de son œuvre, cf. particulièrement les chapitres VI, VIII et IX..

.

1) Antiquité versus autres thèmes

L’analyse du contenu de chaque copie nous a conduit à distinguer plusieurs catégories de sujets, que nous avons regroupés par nature de façon à en faciliter l’analyse ultérieure.

L’Antiquité se partage ainsi en 5 thèmes, les copies représentant :

- des personnages mythologiques isolés : dieux, faunes, héros… (165 copies) ;

- des scènes issues de la mythologie : Persée secourant Andromède, Médée tuant ses enfants, etc. (24 copies) ;

- des portraits de personnages de l’Antiquité : Caracalla, Septime Sévère…(16 copies) ;

- des personnages sans identité particulière : femmes et hommes Romains, berger d’Arcadie, esclaves, soldats… (38 copies) ;

- des scènes tirées de la vie antique : filles de Sparte s’exerçant à la lutte, mort de Sardanapale, intérieur grec… (13 copies) ;

Hors Antiquité, les autres sujets se répartissent également en cinq thèmes :

- personnages et sujets religieux tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament : Christ, noces de Cana, jugement de Salomon… (57 copies) ;

- scènes de genre diverses : familles, Hamlet et Horatio, danse, couture, orateur… (47 copies) ;

- portraits de personnages illustres ou non : Richelieu, Mignard, jeune Florentin… (99 copies) ;

- des personnages isolés, allégoriques (Mariage, France, Santé de Rubens, muse de Frillé…) ou non : homme nu, femme à sa toilette… (47 copies) ;

- un petit reste essentiellement composé d’animaux, de natures mortes et de paysages (24 copies).

Ce découpage permet de mettre en évidence que selon les thèmes traités, Cezanne multiplie ou limite les sujets différents, de même qu’il multiplie plus ou moins les répétitions d’un même sujet :

L’Antiquité apparaît de loin comme le domaine majeur privilégié par Cezanne quand il copie. En effet, ce domaine apparaît nettement plus homogène que celui des 323 autres copies qui se dispersent sur un nombre de thèmes beaucoup plus variés.

Les sources auxquelles il puise sont les plus diverses, comme nous le verrons en détail quand nous analyserons la succession chronologique des copies en seconde partie de cette étude : statues grecques, copies romaines de statues grecques, sculptures romaines, mais aussi, dans le prolongement des antiquités proprement dites, œuvres de sculpteurs modernes, gravures, dessins et peintures allant du XVIe au XIXe siècle.

D’ailleurs, les thèmes liés à l’Antiquité se trouvent également traités par Cezanne dans 70 œuvres supplémentaires qui ne sont pas des copies (cf. L’Orgie, Le Jugement de Pâris, etc.), ce qui renforce encore cette observation[2]Rappelons que sur ces 70 œuvres censées être d’imagination, il ne fait guère de doute qu’un certain nombre d’entre elles sont en réalité des copies, restées non identifiées à ce jour, donc non retenues ici en tant que copies. On en trouvera la liste à l’Annexe XI..

L’Antiquité est également le domaine le plus fouillé, puisqu’il traite à lui seul de 96 sujets différents, alors que l’ensemble des autres thèmes se répartit entre 191 sujets différents : traduit en nombre moyen de copies par sujets, ce qui est un bon indice de l’intérêt porté à chacun, on constate qu’en moyenne un sujet relatif à l’Antiquité a été copié 2,7 fois contre 1,6 fois pour les autres sujets[3]Les chiffres suivants se fondent sur un total de 256 copies relatives à l’Antiquité, ayant été calculés sur une base de données antérieure. La différence est insignifiante (4 copies). La mise à jour interviendra dans une édition ultérieure..

Il est clair que Cezanne privilégie l’étude des personnages de la mythologie, et en nombre de copies, et en approches différenciées de chacun : le total des sujets différents est relativement plus faible qu’ailleurs, puisque la moyenne des copies par sujet est ici de 3,3, à comparer avec le meilleur score réalisé sur un thème non relié à l’Antiquité, celui des personnages variés, avec en moyenne 2,1 copies par portrait.

La Fig. 30 met également en évidence le fait que Cezanne, malgré tout, aime réaliser plusieurs copies d’un même sujet pratiquement dans toutes les catégories. Il sera intéressant d’examiner de près ces répétitions pour tenter d’en trouver la signification technique au cas par cas.

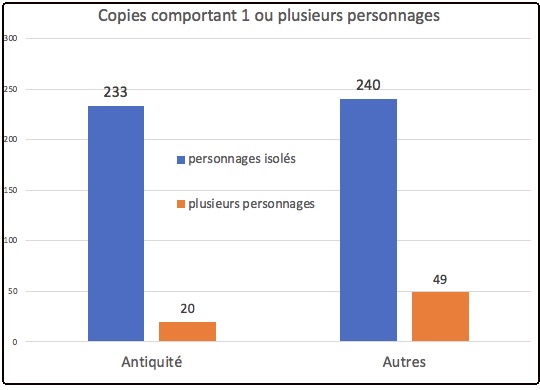

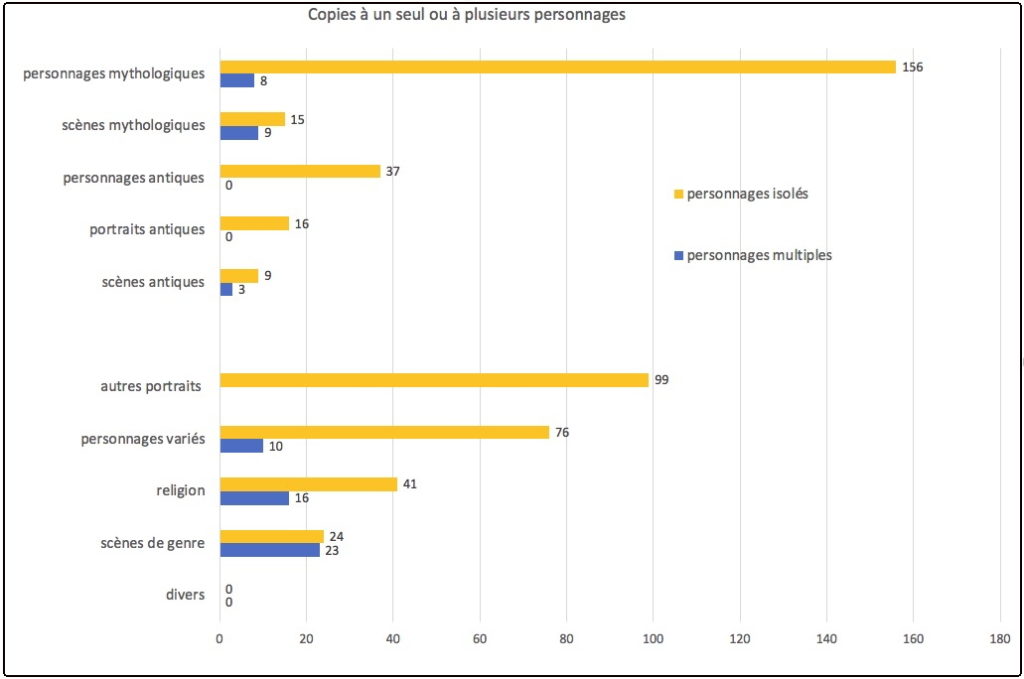

2) Individus ou groupes ?

La nature de ces divers thèmes met en évidence que Cezanne s’intéresse de façon très majoritaire à la copie d’individus plutôt que de groupes. En effet, si l’on compare le nombre de copies ne comportant qu’un seul personnage par rapport aux copies de scènes à plusieurs personnages, il apparaît évident que chez lui, la copie est avant tout au service de l’étude de la figure humaine prise en elle-même et non mise en situation :

En dehors des portraits où il est évident que ceux-ci sont naturellement isolés, on constate que Cezanne reproduit des personnages isolés dans tous les thèmes, y compris dans de très nombreux cas (159 au total) où les personnages représentés seuls sont en fait extraits de scènes plus globales (les allégories de Rubens par exemple) :

Ce qui intéresse Cezanne dans la copie, au plan technique, c’est donc très prioritairement d’étudier des attitudes, des positions de personnages, ou des visages, et pratiquement pas la structure ou la composition d’une œuvre dans son ensemble, ni son équilibre général. Ceci se confirme quand on lit ses commentaires sur les œuvres d’art ou les artistes (voir en II ci-dessous) : il ne parle jamais de cet aspect des choses, alors qu’il commente abondamment les choix de couleurs et leur signification.

On comprend alors pourquoi la mythologie est le gisement préféré de modèles pour Cezanne : ces figures lui sont tellement familières qu’elles se trouvent dégagées en quelque sorte de tout contexte narratif, réduites à leur archétype visuel. Leur signification historique ou les aventures mythologiques des personnages font partie d’une sorte de substrat culturel évident pour Cezanne : nul besoin de s’y référer à pour les approcher en tant que formes. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de sculptures, ce qui explique là aussi la forte prédominance de celles-ci comme objets à reproduire. La sculpture lui offre un vaste catalogue de formes toutes prêtes, dénuées de contexte, contrairement à la peinture où isoler un personnage, comme il le fait pratiquement constamment, suppose tout de même l’exercice d’un choix moins immédiat. D’ailleurs, même quand par exception il décide de recopier une sculpture comportant plusieurs personnages, il élimine toujours ceux par lesquels le contexte explique la sculpture : par exemple, dans les copies de Milon de Crotone, celui qui n’aurait pas vu la sculpture aurait bien du mal à repérer le lion dans le dessin de Cezanne, ou la main coincée dans le tronc, et à comprendre le contexte ; tout est fait pour le gommer. De même, dans Persée délivrant Andromède, Persée n’apparaît pas, ce qui prive le dessin, réduit à Andromède, de sa signification : ne reste plus qu’à interpréter l’attitude de la figure humaine reproduite.

Les mêmes remarques valent également pour les sculptures non reliées à l’Antiquité, les portraits et personnages divers isolés et les copies de scènes religieuses. Dans ces dernières notamment, les sujets n’ont pas d’intérêt particulier, prises qu’ils sont dans le fonds iconographique chrétien le plus commun (mises au tombeau par exemple), ou apparaissant comme de purs prétextes (Agar de Delacroix ou David de Mercié, etc.). Là aussi, le contexte est sans intérêt par rapport aux attitudes des personnages sélectionnés : sa banalité même permet de ne pas distraire l’attention du personnage copié.

3) La copie comme moyen de se passer ou d’éviter les études sur le vif ?

Le fait que les personnages isolés soient majoritaires peut pour certains être interprété comme une confirmation de l’idée souvent émise que la copie chez Cezanne, et surtout celle de sculptures, remplace celle de l’étude directe en atelier[4]Il ne nous reste pratiquement rien de ses dessins d’atelier : à peine 33 dessins d’académies, deux toiles et deux dessins avec quelques touches d’aquarelle, à mettre en regard des très nombreuses séances de dessin à l’école de dessin d’Aix et chez Suisse pendant ses premières années à Paris qui ont dû se traduire par des centaines d’œuvres, ce qui nous donne la mesure de l’énorme quantité de dessins qui ne nous sont pas parvenus., et notamment dès qu’il s’agit de femmes ; selon Rewald, «Les peintures et les sculptures ont remplacé les modèles vivants, avec l’avantage supplémentaire qu’ils ne bougeaient pas. De plus, Cézanne n’a jamais ressenti devant eux cette maladresse paralysante qui semblait toujours l’avoir opprimé lorsqu’il travaillait à partir d’un modèle nu. » Les névroses prétendues[5]On a beaucoup parlé de la difficulté de Cezanne face à la femme en général et à sa nudité. Les témoignages sur ce point sont sujets à bien des interprétations, et mériteraient d’être examinés autant sur le plan des mœurs usuelles de l’époque que des particularités psychologiques de Paul. On peut douter qu’un homme qui se rend au bordel pour se détendre et en parle comme d’une chose assez naturelle à son ami Zola soit aussi inhibé qu’on le prétend parfois dans sa relation au sexe. Qu’il soit empêché de faire poser des femmes nues à Aix par peur du qu’en dira-t-on et du coup qu’il se rabatte sur une « vieille carne » — ce qui n’est pas rien ! — doit compter pour beaucoup dans cette abstention. Quoi qu’il en soit, une étude vraiment sérieuse des relations de Cezanne aux femmes reste à faire. de Cezanne seraient censées l’avoir poussé à étudier l’anatomie féminine de façon indirecte plutôt que sur le modèle vivant, par la copie de peintures, de dessins ou de sculptures. Or les choses doivent être nettement nuancées sur ce dernier point.

En effet, s’agissant de la proportion de femmes par rapport aux hommes :

- rappelons d’abord que dans l’œuvre total de Cezanne, il y a beaucoup moins de femmes que d’hommes : 1012 femmes pour 1928 hommes au dernier comptage[6]Voir mon étude sur « La figure humaine dans l’œuvre de Cezanne » sur le site internet , soit 34 % de femmes pour 66 % d’hommes (1 femme pour 2 hommes). S’il était autant travaillé qu’on l’a dit par la question sexuelle dans son œuvre, on peut en conclure qu’en tout cas ce n’est pas elle qui lui sert de compensation pour satisfaire dans l’imaginaire ses désirs mal assouvis — sauf à lui supposer des tendances latentes à l’homosexualité refoulée… ;

- or dans les 568 œuvres copiées cette proportion est la même : on dénombre 242 femmes pour 491 hommes, soit 33 % de femmes pour 67 % d’hommes. On n’observe donc pas un intérêt plus grand pour la gent féminine dans les copies que dans le reste de l’œuvre, bien au contraire ;

- de même, on constate l’égalité de proportions entre hommes et femmes dans les copies par rapport au total : on trouve en copies le quart du total des hommes représentés dans toute son œuvre (25 %) et de même le quart des femmes (24 %).

Il est donc clair que la présence des femmes dans les copies ne se distingue en rien de leur présence dans le reste de l’œuvre.

S’agissant de femmes et d’hommes nus en revanche, on constate :

- dans les œuvres non copiées, une plus grande proportion de femmes nues par rapport aux hommes nus : 339 femmes pour 412 hommes (45 % de femmes nues pour 55 % d’hommes nus), alors que dans les copies la proportion de femmes nues chute fortement : 112 femmes nues pour 233 hommes nus (23 % de femmes nues contre 77 % d’hommes nus). Si les copies lui avaient servi à explorer la nudité féminine, ou à compenser sa timidité à faire poser des femmes en chair et en os, il est évident que c’est l’inverse qui aurait dû se produire ;

- ceci est encore confirmé par les copies de statues nues, dont on peut imaginer qu’elles sont davantage pourvoyeuses de sensations érotiques que les peintures ou les dessins du Louvre : avec 42 femmes pour 161 hommes, la proportion de femmes diminue encore (1 femme pour 4 hommes). Et si l’on dénombre pour finir les copies où les nus apparaissent seuls, la décroissance du nombre de femmes s’accentue une nouvelle fois (29 femmes pour 123 hommes, soit respectivement 19 % et 81 % du total des humains nus isolés sur une copie).

Manifestement quand il copie, Cezanne « ne pense pas qu’à ça » ! Tout au contraire, on constate que c’est dans les œuvres d’imagination non copiées que la proportion de femmes nues grimpe nettement pour atteindre presque la parité avec les hommes nus. Si imaginaire érotique il y a, il est à chercher là plutôt que dans les copies.

La fonction de la copie dans son œuvre réside donc ailleurs que dans d’hypothétiques compensations à son incapacité à faire poser des femmes nues, ou plus généralement à un supposé désir de se simplifier la vie en évitant finalement le travail d’atelier au profit de l‘observation de statues. Ayant fréquenté les ateliers durant une dizaine d’années jusqu’au milieu des années 1860, Il a bien dû y voir un nombre respectable de femmes nues ! On ne voit pas pourquoi il s’y serait subitement senti gêné s’il avait eu encore quelque chose à y apprendre et se serait alors rabattu sur le Louvre. Il faut plus vraisemblablement considérer qu’au tournant des années 60 il a trouvé au musée dans la copie une dimension nouvelle à explorer, absente de l’atelier, car étrangère aux considérations de rendu anatomique : la dimension esthétique particulière conférée au corps humain par les grands artistes, d’un tout autre ordre que la plastique éventuellement désirable offerte à l’observateur par le modèle vivant.

En conclusion, il nous semble assez indifférent de vouloir discerner dans l’ensemble des thèmes traités une signification psychologique ou idéologique sous-jacente. Privilégiant les domaines les plus banals pour son temps et pour lui-même, Antiquité comme images religieuses classiques, au gré des rencontres de hasard au musée comme dans son environnement familier, dans les revues, etc., Cezanne ne cherche pas à mettre en évidence les significations véhiculées par ces supports : il recopie des formes, non leur signification, ce que l’analyse de détail des copies dans la seconde partie confirmera amplement.

Plutôt que l’étude des thèmes traités, il semble en revanche plus intéressant d’examiner comment Cezanne s’est positionné par rapport aux diverses écoles et mouvements d’art qui se sont succédé au fil du temps, ce qui a pu influencer le type de formes qui l’ont particulièrement intéressé dans ses copies.

Retour à la table des matières

II – LES SOURCES ARTISTIQUES DES COPIES

A priori, les écoles n’existent pas. La question qui prime tout est celle de l’art lui-même. La peinture est donc ou bonne ou mauvaise.

Aphorisme XL, Léo Larguier, Le Dimanche avec Paul Cezanne

Le Louvre offrait à Cezanne un panorama gigantesque des cultures artistiques du monde entier. Mieux que quiconque, il était à même de tirer parti de toutes ces richesses, ce dont témoigne l’étendue et la profondeur de sa culture générale et artistique, mise en évidence par de nombreux auteurs :

« Cézanne a passé, en somme, une ou deux années de sa vie dans le Louvre, a visité les musées de Flandre, a couru, six lustres durant, toutes les églises et les expositions de Paris, a pas mal voyagé en France, et en touriste très averti, a passé des journées à compulser des photographies de toutes sortes, à dévorer une véritable bibliothèque, lui qui, d’une culture générale très profonde, sinon très apparente, était, comme pas un, informé sur tout ce qui touchait à son art (…) Personne n’a rien à lui apprendre. Il faut ne l’avoir jamais vu au Louvre, devant Zurbaran ou Jordaens, ne l’avoir jamais entendu, chez Durand-Ruel, discuter avec Monet ou Renoir, il faut ne l’avoir jamais vu, ni entendu vraiment pour oser prétendre le contraire. Je m’indigne. Lui eût haussé les épaules. Il feuilletait Charles Blanc, relisait Stendhal, Goncourt et Vigny. Dans une vieille édition il adorait Racine. Apulée et Virgile faisaient toujours ses délices. C’est Apulée qu’il resavourait dans le texte entre les poses de la Vieille au chapelet. »[7]Joachim Gasquet, Cezanne, éditions Bernheim-Jeune, 1921, p. 66. Dans la suite, les citations de Cezanne sont tirées pour l’essentiel de cet ouvrage (téléchargeable sur Gallica), sorte de pot-pourri nourri de sources variées, bien repérées par Théodore Reff notamment. On sait qu’il s’agit en partie d’une œuvre d’imagination, mais pour autant, une fois échenillée des passages où l’auteur prête manifestement au peintre ses propres idées – ou celles de Bernard —, cette œuvre présente l’avantage de nous livrer de Cezanne et de sa vision de l’art un portrait tout à fait cohérent et des propos qui, au-delà de la forme littéraire propre à Gasquet, rendent bien compte pour l’essentiel de sa pensée profonde sur l’art.

On ne s’étonnera donc pas de la grande variété des copies réalisées tout au long de sa carrière. Pour autant, il est clair qu’il privilégie certains thèmes, certaines époques, certains artistes : les copies ne constituent absolument pas une image homothétique de l’étendue de sa propre culture. On trouve en effet divers témoignages de ses connaissances sur tel ou tel sujet qui n’ont jamais été l’objet de copies. De même, son admiration maintes fois déclarée pour Titien, par exemple, ne se traduit finalement que par 2 copies[8]on trouvera à titre documentaire en Annexe X la liste des artistes copiés par Cezanne et celle des copies que chacun a inspirées… Il est donc intéressant pour mieux situer les sources artistiques des copies de faire un tour d’horizon des différents domaines de l’art qu’il a pu connaître, pour mieux apprécier pourquoi tel ou tel a donné lieu ou non à copies.

L’art pariétal n’a été découvert qu’en 1879 avec les peintures de la grotte d’Altamira, et il faut attendre la découverte d’autres grottes dans la seconde moitié des années 90 pour que la communauté scientifique accepte après de nombreux débats de considérer que ces peintures sont bien de l’art. Cezanne, qui n’a cessé de se tenir au courant de tout ce qui touchait aux évolutions de l’art a naturellement eu connaissance de ces découvertes et a pu voir les dessins publiés dans la presse. C’est pour lui l’occasion de méditer sur sa pratique : il fait le lien entre ces premiers artistes dénués de toute culture antérieure et l’idéal qu’il recherche, celui de regarder un paysage comme au premier matin du monde, et qui le fait se définir lui-même par association d’idées comme « primitif » :

« On ne peut plus être ignorant aujourd’hui. On ne l’est plus. Nous apportons la facilité en naissant. Il faut la briser ; elle est la mort de l’art. Quand je songe à ces premiers hommes qui ont gravé leurs rêves de chasse sous la voûte d’une caverne ou à ces bons chrétiens qui ont peint leur paradis à fresque sur la paroi des cimetières, qui se sont faits, qui se sont tout fait, leur métier, leur âme, leur impression… Être ainsi devant un paysage. En dégager la religion. Il me semble à certains jours que je peins naïvement. Je suis le primitif de ma propre voie »[9]Gasquet, op. cit. p. 84. On peut considérer ainsi que le terme de primitif renvoie chez Cezanne beaucoup plus à l’ethnologie qu’à l’histoire de l’art, compte tenu des jugements négatifs qu’il porte sur les Primitifs italiens, comme nous allons le voir..

Une définition qui, somme toute, s’appliquera à tous les grands qu’il admire pour l’originalité et la nouveauté radicale de leur « estyle »…

De même, quand il évoque l’importance de l’art comme témoin de l’aventure humaine, il dit :

« La conscience du monde se perpétue dans nos toiles. Elles marquent les étapes de l’Homme. Depuis les rennes aux parois des cavernes jusqu’aux falaises de Monet, aux murs des marchands de porcs, on peut suivre la route humaine. »[10]Gasquet, op. cit. p. 93.

Pour autant, il ne copie aucun des dessins d’art rupestre publiés dans les revues après 1902.

Contrairement à Monet dont on connaît les collections d’estampes, Cezanne y est resté insensible :

« On a parlé des Japonais et des Chinois. Quand j’amenais la conversation sur eux :

― Je ne les connais pas, disait-il. Je n’en ai jamais vu.

Il n’avait lu que les deux volumes de Goncourt sur Outamaro et Hokusaï »[11]Gasquet, op. cit. p. 44.…ce qui n’est pas rien après tout, on en conviendra !

La déclaration d’ignorance de Cezanne est donc à relativiser, d’autant que lors de son séjour à Giverny il a pu à loisir contempler les estampes collectionnées par Monet. Il s’agit davantage d’une insensibilité à cette forme d’art, assez semblable à celle qu’il professe pour l’école de Pont-Aven :

« Il faut moduler… Aujourd’hui ! on revient, on gratte, on regratte, on épaissit. C’est un mortier. Ou bien, les plus sommaires, les Japonais, vous savez, ils cernent brutalement leurs bonshommes, leurs objets, d’un trait brut, schématique, appuyé, et en teintes plates on remplit jusqu’au bord. C’est criard comme une affiche, peint comme au pochoir, à l’emporte-pièce. Rien ne vit. »

Celui-ci est largement diffusé auprès du public éclairé dès le début du XIXe siècle et l’Égypte est une étape obligée du voyage en Orient auquel littérateurs et peintres sacrifient régulièrement. Cezanne s’y intéresse évidemment, comme en témoigne Gasquet, disant qu’au Louvre :

« Parfois il pousse jusqu’aux Égyptiens. Il rôde dans les salles fraîches, lit, dans la Vie artistique de M. Gustave Geffroy, les pages sur la momie, qu’il savait presque par cœur. » ou encore :

« Des chasseurs, des pêcheurs qui peuplent les souterrains d’Égypte, (…) un témoignage monte, un esprit se dégage, partout le même, et qui est la mémoire objectivée, la mémoire peinte de l’homme concrétisée dans ce qu’il voit. »[12]Gasquet, op. cit., p. 93.

Il a dû aussi en parler avec Émile Bernard, à son retour d’Orient :

« Au retour d’un séjour de plusieurs années en Italie et en Égypte, il venait de s’arrêter à Aix, avec sa femme et ses deux enfants pour rencontrer Cézanne. Il devait rester près de lui pendant un mois. »[13]Rewald, p. 375.

Pourtant, nous ne connaissons aucune copie relative à cet art.

On connaît l’engouement pour les fouilles et l’histoire de l’antiquité moyen-orientale qui se développe dans la seconde moitié du XIXe siècle, notamment avec la constitution des salles assyriennes du Louvre que Cezanne a forcément visitées. Pourtant, c’est tout à fait en passant, sur deux feuilles de dessin, qu’on le voit copier très distraitement sur une revue quelques figures assyriennes[14]Voir mon étude A propos des “Études à partir de peintures assyriennes ».

Pétri d’humanités, il est bien connu que Cezanne jouit d’une culture classique fort étendue, au plan littéraire comme au plan artistique plus général[15]Ce sujet a été particulièrement développé dans de multiples articles et études qui nous dispensent d’y insister. Signalons simplement un des articles les plus récents et fort intéressant écrit par Faya Causey à l’occasion du symposium international de 2013 organisé par Judit Gesko : « Cezanne and the Past – Tradition and Creativity » : Cezanne and Antiquity, Museum of Fine Arts, Budapest, 2017.. C’est là en réalité sa source d’inspiration essentielle ; elle lui offre une variété de sujets et de thèmes dont nous avons déjà dit qu’ils constituent la moitié de son œuvre copiée.

Concernant plus spécifiquement la sculpture gréco-romaine qui nous intéresse ici, étant donné que les copies relatives à l’Antiquité proprement dite portent exclusivement sur cet art, il est à remarquer que nous ne disposons d’aucun commentaire écrit, ni de Cezanne, ni de ses biographes de la première heure, pour en évaluer la profondeur, contrairement à la profusion de témoignages directs et indirects relatifs à ses goûts en peinture à partir de la pré-renaissance, comme nous le verrons plus bas. C’est très étonnant quand on sait, ne serait-ce que par le nombre des copies et par ses relations suivies avec de nombreux sculpteurs, combien cet art l’a intéressé. Seules les copies portent témoignage de son intérêt pour telle ou telle école de sculpture[16]Dans sa lettre du 25 mars 1860, Zola écrivait : « Nous parlons souvent poésie dans nos lettres, mais les mots sculpture et peinture ne s’y montrent que rarement, pour ne pas dire jamais. C’est un grave oubli, presque un crime .» Aucune lettre de la correspondance connue de Cezanne ne parle de ses opinions concernant la sculpture, pas plus que les biographies et souvenirs d’Émile Bernard, Gustave Coquiot, Paul Gachet, Gerstle Mack, Henri Perruchot. Une seule phrase y fait allusion chez Jean de Beucken : « le côté constructif de la sculpture l’attirait » (Un Portrait de Cezanne, p. 101 ) et une seule allusion dans Rewald : « Il devait déclarer à Renoir qu’il lui avait fallu quarante ans pour découvrir que la peinture n’était pas la sculpture. C’est d’ailleurs Renoir qui a remarqué qu’au début Cézanne se croyait obligé d’accentuer le modelé avec du noir et du blanc, et de charger ses toiles d’épaisses couches de peinture afin d’égaler autant que possible les effets de la sculpture. Par la suite, il avait compris que le peintre devait utiliser les couleurs de telle façon que, même appliquées en couches fines, elles produisent tout l’effet voulu. »(Cezanne, p. 108). Une seule allusion également chez Joachim Gasquet : « Il y a du mistral dans Puget, c’est lui qui agite le marbre. Et puis c’est de la sculpture décorative, comme la sculpture doit être…. Vous rappelez-vous, au Louvre, tout ce que nous avons dit devant le Persée et Andromède, le petit corps potelé de vierge blotti dans le giron du grand guerrier, à la Bossuet, et ces trous d’ombre qui peignent en saillie, mettent tout en relief, en couleurs, comme dans ces dessins de Rembrandt où la seule qualité des noirs donne tous les vertiges du prisme. C’est Puget qui a trouvé ça. La sculpture avant lui se présentait d’aplomb, tout d’un bloc de lumière cristallisée. Lui, il a peint, il a ombré. Il s’est servi de l’ombre ambiante comme ses contemporains des dessous. Allez voir l’effet qu’il en tire, à Toulon, sous le balcon des Cariatides. Sur les photographies, les dessins du Saint Sébastien et du grand évêque de Gènes, c’est renversant, c’est parlant. Le classique ne l’a pas éteint, lui. » Tout cela est bien maigre et ne permet pas de tirer de conclusion solide quant à la relation de Cezanne avec la sculpture. Témoignage insuffisant à bien des égards, puisque les copies ne sont pas un indice probant de l’ensemble des thèmes qui intéressent Cezanne, comme nous l’avons dit.

En outre, il faut rappeler que c’est indirectement le plus souvent que l’on peut repérer ces affinités éventuelles avec telle ou telle école, étant donné la grande rareté des pièces de l’ère classique qui ne nous sont connues le plus souvent que par les copies romaines dont nous disposons. Au surplus, on connaît le risque d’interprétation inhérent aux filiations établies entre écoles ou périodes successives fondées sur le recours à des types originaires en réalité souvent déduits de la littérature plus que de témoignages archéologiques.

Quoi qu’il en soit, nous ne trouvons chez Cezanne aucune copie relative à l’art mycénien, ni crétois, ni cycladique. Rien non plus ensuite concernant la période géométrique ni la période archaïque, malgré la présence de Kouros et de Korés au Louvre. Rien enfin du style sévère où apparaissent les premières représentations réalistes des corps. Tout cela ne signifie nullement que Cezanne ait ignoré ou ait été insensible à l’art de ces époques lointaines.

Les copies ne concernent donc que la période qui s’étend du siècle de Périclès à partir de 450 jusqu’au 3e siècle de l’empire romain ; elles ne portent que sur la sculpture, et nullement sur l’architecture antique, sujet pourtant essentiel sur lequel elles font l’impasse[17]On ne trouve que C0206b (FWN 3017-28a) et C0227b (FWN 2120) comme études d’architecture dans les copies. Ces croquis sont non significatifs, à peine des ébauches sans valeur artistique. Peut-être sont-ils d’ailleurs des copies de fragments d’architecture classique, assez nombreux au musée Granet..

De la période classique, la période hellénistique et la période romaine, Cezanne retient de façon assez éclectique telle ou telle sculpture, sans esprit de système apparemment, en fonction des rencontres qu’il fait au sein des salles du Louvre. Pour alléger le présent texte, nous renvoyons en Annexe III une analyse précise, époque par époque, des choix effectués selon les périodes pour tenter de mettre en évidence autant que possible les préférences esthétiques dont ces choix portent le témoignage.

On peut cependant remarquer que sur les 23 sculptures copiées au Louvre, 13 étaient déjà connues de lui par les moulages possédés par le musée Granet, dont on trouvera également la description en Annexe IV. Il ne retient donc du Louvre que 10 nouveaux sujets. En outre, 8 des 13 statues connues ont été copiées plusieurs fois, soit 44 dessins en tout ; les 10 nouveaux sujets n’ont été en revanche copiés qu’une seule fois — sauf Jeune Satyre et satyresque copié 3 fois, soit 12 dessins seulement en tout. Il est clair que Cezanne ne recherche pas prioritairement l’attrait de la nouveauté dans ses choix en matière de sculpture classique, et qu’il préfère s’en tenir à des figures connues de lui et qui l’ont intéressé depuis sa jeunesse. Une forme d’hommage rendu à sa formation initiale à Aix, une façon de s’appuyer sur des valeurs sûres… Son désir de formes nouvelles, c’est dans la sculpture moderne qu’il le satisfera.

En revanche des moulages de bustes du musée Granet, qui en possédait une vingtaine issus du Louvre, Cezanne de retient que le buste de Caracalla — qu’il copie 4 fois —, les 8 autres copies de bustes antiques renvoyant à 5 nouveaux sujets propres au Louvre. Toutes ces copies de bustes datent des années 90, loin des années de jeunesse. Caracalla seul, copié quelques années avant les autres, peut être considéré comme une réminiscence du passé…

Comme tout son siècle, Cezanne admire le Moyen-Âge :

« Tenez, vous voyez Notre-Dame là-bas. La création et l’histoire du monde, les dogmes, les vertus, la vie des saints, les arts et les métiers, tout ce qu’on savait alors était enseigné par son porche et ses vitraux. Comme dans toutes les cathédrales de France, d’ailleurs. Le Moyen Age apprenait sa foi par les yeux, comme la mère de Villon…

Le paradis où sont harpes et luths…

C’était la vraie science, et c’est tout l’art religieux. Ce que l’abbé Tardif, votre ami, dit qu’on trouve dans saint Thomas, le peuple le cherchait dans les statues du portail, à son église. Cet ordre, cette hiérarchie, cette philosophie, allez, ça valait la Somme, et pour nous c’est plus vrai, puisque c’est plus beau et que nous le comprenons encore sans efforts. Tout ce symbolisme, dont on parle, car on prétend que la kabbale, elle aussi, a sa place dans les rosaces, tout le mysticisme intellectuel s’est endormi sous la rouille gothique des pierres ; je n’en sais rien, je n’en veux rien savoir. Mais la vie est toujours là… ; (…) Pas plus que moi, il n’aime la peinture oratoire, le peuple. Il a le sens de la grandeur chevillé au corps. Chez nous, en Provence, ça lui vient des Romains, ici, dans le Nord, des cathédrales… »[18]Joachim Gasquet, op. cit., p. 98.

On ne connaît pourtant qu’une seule copie tardive — aux alentours de 1895 sur un moulage du Trocadéro — du seul visage d’une des vierges folles de la cathédrale de Strasbourg, d’ailleurs plus en harmonie avec l’expressivité de la sculpture moderne de la Renaissance qu’avec la raideur des saints des cathédrales. Car par ailleurs il pouvait aussi reprocher aux artistes de ces temps d’être prisonniers de formules toutes faites : « Les imagiers du Moyen-Âge subissaient leur sujet[19]Joachim Gasquet, op. cit., p. 71. », très loin de son idéal d’une création dégagée de toute influence extérieure, comme il imaginait qu’était l’art des premiers chrétiens :

« … ces bons chrétiens qui ont peint leur paradis à fresque sur la paroi des cimetières, qui se sont faits, qui se sont tout fait, leur métier, leur âme, leur impression… »[20]Joachim Gasquet, op. cit., p. 84..

Tout comme l’art du Moyen-Âge, Cezanne connaît bien les primitifs italiens, mais il ne les apprécie pas, et s’en explique longuement :

« La vie, le réalisme sont bien plus dans le XVe et dans le XVIe siècles que dans les allongements des primitifs. Je n’aime pas les primitifs. Je connais mal Giotto[21]Il lui rend pourtant par ailleurs un hommage appuyé : « Un peintre qui sait sa grammaire et qui pousse sa phrase à l’excès, sans la rompre, qui la calque sur ce qu’il voit, qu’il le veuille ou non, traduit sur sa toile ce que le cerveau le mieux informé de son temps a conçu et est en train de concevoir. Giotto répond à Dante, Tintoret à Shakespeare, Poussin à Descartes, Delacroix… à qui ? » (Gasquet, op. cit., p. 93).. Il faudrait que je le voie. (…)

Je n’entre presque jamais dans la petite salle des primitifs. Ce n’est pas de la peinture pour moi. J’ai tort, j’ai peut-être tort, je l’avoue ; mais que voulez-vous, quand je suis resté une heure en contemplation devant le Concert champêtre ou le Jupiter et Antiope du Titien, quand j’ai dans les yeux toute la foule mouvementée des Noces de Cana, que voulez-vous que me fassent les maladresses de Cimabue, les naïvetés de l’Angelico et même les perspectives d’Uccello… Il n’y a pas de chair sur ces idées. Je laisse ça à Puvis. J’aime les muscles, les beaux tons, le sang. Je suis comme Taine, moi, et de plus, je suis peintre. Je suis un sensuel. (…)

Tandis que les auréoles, autour du Christ, des Vierges et des Saints, on n’aperçoit qu’elles. Elles s’imposent. Elles me gênent. Que voulez-vous ? On ne peint pas des âmes. On peint des corps ; et quand les corps sont bien peints, foutre ! l’âme, s’ils en avaient une, l’âme de toutes parts rayonne et transparaît. (…) Ingres non plus, parbleu, n’a pas de sang. Il dessine. Les primitifs dessinaient. Ils coloriaient, ils faisaient, en grand, du coloriage de missel. La peinture, ce qui s’appelle la peinture, ne naît qu’avec les Vénitiens. »[22]Zola de même écrivait en 1866 : « Je n’aime ni les Egyptiens, ni les Grecs, ni les artistes ascétiques, moi qui n’admets dans l’art que la vie et la personnalité. J’aime au contraire la libre manifestation des pensées individuelles […], j’aime la Renaissance et notre époque. » Cf. « Proudhon et Courbet », Le salut Public, 26 juillet-29 août 1865 et Mes Haines, juin 1866.

Le symbolisme objectivé dans des textes apposés aux peintures l’irrite particulièrement :

« Je n’aime pas la peinture littéraire. Écrire sous un personnage ce qu’il pense et ce qu’il fait, c’est avouer que sa pensée ou son geste ne sont pas traduits par le dessin et par la couleur. »[23]Gasquet, op. cit. p. 88. Et plus loin : « (un peintre n’est) ni poète ni philosophe. Michel-Ange ne mettait pas plus ses sonnets dans la Sixtine que Giotto ses canzone dans sa Vie de saint François. Vous voyez d’ici la gueule des moines. Et quand Delacroix a voulu de force ficher son Shakespeare dans ses toiles, il a eu tort, il s’y est cassé le nez. Et c’est pourquoi je vous opposais, en venant, tout cet art, si émouvant soit-il, du moyen âge, à mon art, à celui de la Renaissance. Vous comprenez, cette espèce de symbolisme liturgique du moyen âge est tout abstrait. Il faut y penser. Celui, païen, de la Renaissance est tout naturel. L’un détourne la nature de son sens pour signifier nous ne savons quelle vérité théologique, l’autre, vous le sentez bien, ramène l’abstraction à la réalité, et la réalité est toujours naturelle, a une signification sensuelle, universelle, si j’ose dire… J’adore que la pomme, symbolique dans les mains de la Vierge des primitifs, devienne un jouet pour l’enfant dans celle de la Renaissance. Vous qui avez écrit Dionysos, vous devez vous rappeler ce que raconte Jacques de Voragine, que la nuit de la naissance du Sauveur les vignes fleurirent dans toute la Palestine. Ah ! c’est déjà de la Renaissance, cela ! Nous, peintres, nous devons plutôt peindre la floraison de ces vignes que les tourbillons d’anges qui trompettent le Messie. Ne peignons que ce que nous avons vu, ou que ce que nous pourrions voir… »

On ne trouve donc aucune copie de primitifs italiens, et finalement, hors l’antiquité gréco-romaine et la Vierge folle de Strasbourg, aucune copie d’œuvre antérieure à la première renaissance italienne du XVe siècle.

Il faut attendre les années 1870 pour trouver quelques allusions discrètes au XVe siècle italien : après avoir copié au Louvre le Portrait d’un homme de Fouquet, il recopie dans Le Magasin pittoresque ou d’autres revues trois portraits de Lippi et une tête de mule d’après Pisanello. Mais c’est surtout après les années 1880 qu’il découvre au Trocadéro divers bustes ou copies de bustes de sculpteurs florentins du milieu du XVe siècle. Il s’agit là des premiers moments d’une sculpture occidentale en train de rompre avec les raideurs et stylisations médiévales pour retrouver le naturalisme et l’amour du corps de la sculpture antique, alors remise à l’honneur sous la domination éclairée des Médicis et du bouillonnement intellectuel qui l’accompagne. Cette sculpture est également pétrie du nouvel humanisme qui remet l’individu et l’expression de son intériorité et de ses passions au centre des préoccupations.

De cette période, Cezanne choisit de copier d’abord Donatello, qui fait le pont entre les débuts de cette révolution aux alentours de 1400 (son Saint Georges date de 1415-1417) et son épanouissement après 1450 (son Saint Jean-Baptisteest de 1457) dans ce qu’on a appelé le stil dolce, caractérisé par la puissance d’expression dans l’émotion, la douceur et la grâce, la subtilité du traitement du marbre.

Sont également choisis et recopiés plusieurs fois chacun, ce qui montre son intérêt à leur égard, les sculpteurs les plus représentatifs de ce temps : Desiderio da Settignano, justement redécouvert au XIXe siècle, alliant maîtrise technique et invention personnelle s’incarnant dans la douceur et le raffinement du visage d’enfant recopié par Cezanne ; Mino da Fiesole, son élève, célèbre pour le charme un peu mièvre de ses productions, et dont Cezanne recopie les deux bustes majeurs (ceux de Jean de Médicis et de Rinaldo della Luna) ; Benedetto da Maiano, l’un des plus grands, dont les portraits révèlent l’intérêt pour la physionomie par les nombreux détails réalistes ; Francesco Laurana, célèbre pour ses portraits féminins ; et enfin, couronnant ce XVe siècle, Antonio del Pollaiuolo, l’artiste aux multiples talents dont Cezanne retient deux portraits, l’un de 1455 (Jeune Florentin), l’autre de 1494-95 (Charles VIII), qui marque déjà une évolution annonçant le XVIe siècle[24]Accessoirement, il copie aussi au Trocadéro de Nicolas de Leyde, sculpteur renommé installé à Strasbourg, un buste de 1463-1464 dont la douceur des traits évoque également le stil dolce..

Mais il ne retient aucun des nus somptueux sculptés par ces artistes dont il a recopié seulement les portraits. Pourtant, ces nus renouant avec la statuaire antique dans leur recherche de réalisme auraient pu l’intéresser vu leur nouveauté dans l’art occidental après leur disparition pendant un millénaire. Mais c’est au Louvre et non au Trocadéro qu’il trouve depuis une dizaine d’années ses modèles en ce domaine. Et la salle des sculptures italiennes du Louvre où Cezanne va copier les Esclaves ne possède finalement que très peu d’œuvres de la Renaissance florentine du XVe siècle. Il semble donc que ce soit l’ouverture du Trocadéro qui lui aura donné l’occasion de s’initier à l’art de cette époque – mais dont il ne retient que la partie unique et très limitée des bustes en sculpture.

En ce qui concerne la peinture, on peut noter que Cezanne ne retient, en dehors des quatre petits portraits de Lippi et de la tête d’homme de 1494 du Pérugin (le seul représentant de l’école ombrienne parmi tous ces Florentins) copiés dans des revues, pratiquement aucun des grands peintres qui ont marqué le renouveau de la peinture après les Primitifs — comme Fra Angelico au début du siècle ou Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Mantegna, etc. — ne sont copiés, ni d’ailleurs, semble-t-il, réellement appréciés. Finalement, la peinture ne commence vraiment pour Cezanne qu’à la Renaissance. Faire l’impasse sur ces grands artistes est tout de même étonnant, et il paraît impossible qu’il ne les ait pas tout de même admirés lui-même.

Au total, le XVe siècle apparaît dans 23 copies dessinées de 11 maîtres différents, la moitié provenant du Trocadéro, et 17 étant des copies de bustes. C’est relativement peu par rapport à l’ensemble des copies.

« Agir, oser, jouir, dépenser sa force et sa peine en prodigue, s’abandonner à la sensation présente, être toujours pressé de passions vivantes, supporter et rechercher les excès de tous les contrastes, voilà la vie du XVIème siècle. »

Nietzsche – Fragments

Cezanne aurait pu faire siennes ces paroles, car c’est par excellence le siècle où il reconnaît dans les grands maitres du passé ses propres vues sur la peinture. Nous l’avons déjà vu exprimer cette admiration par contraste avec les primitifs italiens. Nombreuses sont les déclarations où il s’en explique davantage :

« — Mais Véronèse, Rubens, Velasquez, Tintoret ? Tous ceux que vous aimez ?

— Eux ! Ils avaient une telle vitalité que, dans tous ces arbres morts, ils faisaient recirculer la sève, leur sève à eux, leur vie prodigieuse… Leurs chairs ont un goût de caresse, une chaleur de sang… Quand Cellini secouait la tête saignante au bras de Persée, il avait vraiment tué, senti un jet tiède engluer ses doigts… Un meurtre par an, c’était sa moyenne… Ils n’avaient pas d’autre vérité. C’était leur nature, ces corps de dieux et de déesses. Ils y glorifiaient l’homme en face des madones et des saints auxquels ils ne croyaient plus. Voyez combien leur peinture religieuse est froide (celle des Primitifs). Tintoret constamment excède ses sujets, s’intéresse à lui. Le Saint Jérôme du Titien, à Milan, avec toutes ses bêtes, son escargot, ses rochers qui pullulent, est-ce un ascète, un stoïcien, un philosophe, un saint ? On ne sait pas. C’est un homme. (…)

Voilà un peintre… Ils sont de vrais païens. Il y a dans cette renaissance une explosion de véracité unique, un amour de la peinture et des formes qu’on n’a plus retrouvé… »[25]Gasquet, op.cit., p. 85.

Comme auparavant, les copies ne reflètent ni l’importance relative généralement reconnue aux grands maîtres de la Renaissance dans l’histoire de la peinture, ni même celle que Cezanne accorde à ses peintres préférés, notamment les Vénitiens. Il ratisse large cependant : nous comptons 76 copies pour 23 artistes différents répartis en une dizaine d’écoles, en Italie d’abord (63 copies), puis en France (7 copies), et secondairement en Espagne (4 copies), en Hollande et en Allemagne (1 copie chacune).

Ainsi, du géant qui ouvre le siècle en fanfare et fait la transition entre les XVe et XVIe siècles, Léonard de Vinci, dont la présence au Louvre est pourtant importante, Cezanne ne retient que trois dessins assez modestes. Il y a là de quoi surprendre alors que Léonard introduit en peinture et en sculpture ce mouvement de torsion des corps qui arrache les figures du fond, procédé qui séduit tant Cezanne dans ses copies de sculptures, lui qui cherche constamment à y sentir « le souffle du mistral » comme il le disait de Puget[26]Il reproche cependant à Vinci un certain excès de raffinement : « Je n’aime pas la peinture littéraire. (…) Et vouloir forcer l’expression de la nature, tordre les arbres, faire grimacer les rochers, comme Gustave Doré, ou même raffiner comme Vinci, c’est encore de la littérature. » in Gasquet, op. cit. p. 88..

Cette recherche de l’expressivité des corps, il la trouve d’abord au tout début du siècle dans l’école florentine avec Signorelli[27]« Dans sa chambre, rue Boulegon, à la tête de son lit, un dessin de Signorelli, l’homme portant l’autre, du Louvre, (…)» in Gasquet, op. cit., p. 65. et ses hommes debout (1499-1502), Fra Bartolommeo et son Christ mort (1515), Bacciacca et sa tête de jeune homme (1515, en réalité de Raphaël).

Il la trouve ensuite dans les trois seules œuvres qu’il retient de Michel-Ange (mais il en multiplie les copies) : le carton de la bataille de Cascina et ses soldats (1504-1505), les deux statues d’esclaves pour le tombeau de Jules II à Rome (1515-1516) et de retour à Florence un dessin de la Résurrection (1520-1525)[28]Nous ne retiendrons pas ici les multiples copies de l’Écorché dit de Michel-Ange, l’identification n’étant pas certaine et l’œuvre princeps n’étant pas connue..

De ce premier quart de siècle, il ne retient de l’école lombarde qu’un dessin de vase de Polidoro da Caravaggio, et de l’école romaine seulement trois dessins : les Caryatides de Raimondi (1515), un carton de Romano de la série Fructus Belli (vers 1530) et Vénus et Psyché de Raphaël (vers 1515). Ce dernier, considéré par beaucoup comme le plus grand artiste de son temps, ne l’émeut guère[29]Il est amusant de lire sous la plume de Zola (Lettre du 1er août 1860) que c’était là l’ambition qu’il nourrissait pour Paul : « Toi qui as guidé mes pas chancelants sur le Parnasse, toi qui m’as soudain abandonné, fais-moi oublier le Lamartine naissant par le Raphaël futur. ». Il lui préfère Michel-Ange :

« C’est une bonne méthode de construction qu’il faut arriver à posséder. Le dessin n’est que la configuration de ce que vous voyez. Michel-Ange est un constructeur, et Raphaël un artiste qui, si grand qu’il soit, est toujours bridé par le modèle. Quand il veut devenir réfléchisseur, il tombe au-dessous de son grand rival. C’est celui-là qu’il faut être, à sa manière, et c’est de celui-là qu’éloignent les professeurs.»[30]Lettre à Camoin du 9 décembre 1904. « Oh ! c’est très beau, Ingres, Raphaël, et toute la boutique. Je ne suis pas plus bouché qu’un autre. J’ai le plaisir de la ligne, quand je veux. Mais il y a là un écueil. (…) C’est très beau, mais ça ne suffit pas. La peinture, ce qui s’appelle la peinture, ne naît qu’avec les Vénitiens. »[31]Gasquet, op.cit., p. 103.

Toujours cette revendication de retrouver des sensations non polluées par la culture ou des schémas de pensée préalables…

Venise donc, constamment portée au pinacle par Cezanne[32]Selon Gasquet, Cezanne aurait pu être influencé par Emperaire : « Je n’oserais l’affirmer, mais je crois que, plus âgé, plus informé aussi à cette époque, il (Emperaire) eut, à l’atelier Suisse, une certaine influence, non sur l’art, mais sur les théories de Cézanne. En tout cas, je lui ai souvent entendu développer, sur les Vénitiens et Rubens notamment, des vues très proches parentes de celles de Cézanne et en des termes presque analogues. Ce qui, par contre, devait indigner Cézanne, il détestait Delacroix qu’il écrasait sous Tintoret, mais il avait sur l’héroïsme naturel des grandes nudités de Titien ou de Giorgione, sur l’aisance princière de Véronèse, sur le ronsardisme de Rubens, des mots qui sûrement ont dû ravir le vieux maître du Jas de Bouffan. » op. cit., p. 26..

Giorgione d’abord, le premier à s’affranchir de la contrainte du dessin : Cezanne copie son Concert champêtre de 1509 (peut-être achevé par son élève Titien), l’une des très rares toiles qu’il recopie dans sa composition d’ensemble et qu’il commente ainsi :

« Embellissons, ennoblissons d’un grand rêve charnel toutes nos imaginations… Mais baignons-les dans la nature. Ne tirons pas la nature à elles. (…). Vous comprenez, il aurait fallu, dans le Déjeuner sur l’herbe, que Manet ajoute, je ne sais pas, moi, un frisson de cette noblesse, on ne sait quoi qui, ici, emparadise tous les sens. »[33]Gasquet, op.cit., p. 104. et p. 99 : « …quand je suis resté une heure en contemplation devant le Concert champêtre… »

Titien ensuite, dont Cezanne admire au Louvre le Jupiter et Antiope et sa dramatisation de la vie intérieure des personnages à partir de sa propre personnalité :

« Rembrandt, Rubens, Titien savaient d’un coup, dans un compromis sublime, fondre toute leur personnalité à eux dans toute cette chair qu’ils avaient sous les yeux, l’animer de leur passion, et avec la ressemblance des autres, glorifier leur rêve ou leur tristesse… (…) Titien, avec son Paul III entre ses deux neveux, du musée de Naples, une page de Shakespeare… »[34]Gasquet, op. cit., p. 119. Idem p. 85 : « Le Saint Jérôme du Titien, à Milan, avec toutes ses bêtes, son escargot, ses rochers qui pullulent, est-ce un ascète, un stoïcien, un philosophe, un saint ? On ne sait pas. C’est un homme. » Cezanne admirait particulièrement sa vitalité : « Si j’avais cette magnifique puissance cérébrale d’un Titien qui peignit jusqu’à cent ans, le bougre… » op. cit., p. 87.

Comme pour Giorgone et par exception, Cezanne copie au Louvre un tableau complet : la Pietà de 1520, et un portrait d’homme de 1523 — ce qui est peu pour l’ensemble de la carrière du Titien qui se prolongea ensuite d’un demi-siècle…

La seconde partie du siècle appartient à Tintoret, « Le plus vaillant des Vénitiens »[35]Lettre à Émile Bernard du 23 décembre 1904., le plus admiré de Cezanne :

« J’ai feuilleté tout ce que j’ai pu trouver de son œuvre. Elle est gigantesque. Tout y est, de la nature morte à Dieu. C’est l’arche immense. Toutes les formes d’existence, et dans un pathétique, une passion, une invention incroyable. Si j’étais allé à Venise, c’eût été pour lui. Il paraît qu’on ne le connaît que là… Je me souviens, dans une Tentation du Christ, qui est à San Rocco, je crois, d’un ange aux seins gonflés, avec des bracelets, un démon pédéraste et qui tend avec une concupiscence lesbienne, oui, des pierres à Jésus, on n’a rien peint de plus pervers. Je ne sais pas, mais chez vous, quand vous m’avez passé la photo, ça m’a produit l’effet d’un Verlaine gigantesque, d’un Arétin qui aurait eu le génie de Rabelais. Chaste et sensuel, brutal et cérébral, volontaire autant qu’inspiré, sauf la sentimentalité, je crois qu’il a tout connu, ce Tintoret, de ce qui fait la joie et le tourment des hommes… Écoutez un peu, je ne puis pas en parler sans trembler… Ses portraits, terribles, me l’ont rendu familier… »[36]Gasquet, op. cit., p. 105 sqq. Il faut lire la totalité du commentaire que Cezanne consacre à Tintoret, « le cerveau le mieux informé de son temps. » (p. 98) Giacometti notait en 1923, ce que Cezanne aurait approuvé : « « Le Tintoret : Puissance infinie, profondeur, esprit, invention, vision qui embrasse tout dans l’univers – tragique, serein, violent – jusqu’à la couleur et au dessin, sentiment d’unité détaché de toute objectivité ; portraits vrais et profonds. ».

Et pourtant, là aussi, Cezanne se contente d’une copie d’un portrait insignifiant de Tintoretta de 1575-80 pris dans Charles Blanc…

Après « ce forçat de Tintoret » vient pour Cezanne « ce beau prince de Véronèse », ce « grand maître décoratif », dont il copie les détails de cinq œuvres, notamment les Noces de Cana qu’il admire au Louvre :

« Ce que j’aime, vous savez, dans tous ces tableaux de Véronèse, c’est qu’il n’y a pas à tartiner sur eux. On les aime, si on aime la peinture. On ne les aime pas, si on cherche de la littérature à côté, si on s’excite sur l’anecdote, le sujet… Un tableau ne représente rien, ne doit rien représenter d’abord que des couleurs… Moi, je déteste ça, toutes ces histoires, cette psychologie, ces péladaneries autour. Parbleu, ça y est dans la toile, les peintres ne sont pas des imbéciles, mais il faut le voir avec les yeux, avec les yeux, vous m’entendez bien. Le peintre n’a pas voulu autre chose. Sa psychologie, c’est la rencontre de ses deux tons. Son émotion est là. C’est ça, son histoire, sa vérité, sa profondeur, à lui. Puisqu’il est peintre, voyons ! Et ni poète ni philosophe. »[37]Gasquet, op. cit., p. 104.

Après un détour peu significatif chez les Bolonais et leur maniérisme (« Le métier abstrait finit par dessécher, sous sa rhétorique qui se guinde en s’épuisant. Voyez les Bolonais. Ils ne sentent plus rien… »)[38]Gasquet, op. cit., p. 84. et p. 108, parlant de Delacroix : « Avec lui, la peinture sort du marasme, de la maladie des Bolonais ». avec la copie partielle d’un tableau obscur de Passarotti de 1575-80, vient enfin, au tournant du siècle, le grand Caravage dont il copie, là aussi, et en deux exemplaires, un tableau complet : la Pietà de 1602[39]Curieusement, on ne trouve aucune allusion au Caravage dans la correspondance de Cezanne, et une seule citation dans toute la littérature classique, chez Émile Bernard, Une conversation avec Cézanne, Mercure de France, 1er juin 1921, p. 380, sans cesse reprise par les auteurs ultérieurs : « Ma jeunesse a été remplie de toiles exaltées, où, tour à tour, je refaisais à ma manière Véronèse, Ribera, le Caravage, le Calabrèse, Courbet et Delacroix lui-même. » Berthold croit reconnaître le Narcisse (son n° 271) dans la feuille C0405-FWN 2283, ce qui est manifestement une erreur.. La transition entre le maniérisme du XVIe siècle et le baroque du XVIIe est en train de s’accomplir, et Cezanne épouse ce mouvement quand son admiration pour Titien et Tintoret se mue en vénération pour Rubens…

Quant à l’école espagnole du XVIe siècle, elle est représentée de façon très particulière, puisqu’il s’agit de deux copies peintes, par le Christ aux Limbes du grand salon du Jas de Bouffan, toile de 1516 (dont Cezanne pensait qu’elle était de Navarrete, dont il copie par ailleurs le portrait), et par la Femme à l’Hermine du Greco de 1577. Ce dernier peintre l’attire mais il avoue ne pas le connaître, ce qu’il faut toujours relativiser concernant Cezanne :

« J’ai très peu vu Tintoret, mais, comme le Greco, plus puissamment, parce qu’il est plus sain, il m’attire. Ce Greco, toujours on m’en parle, et je ne le connais pas. Je voudrais en voir… »[40]Gasquet, op. cit., p. 105.. Selon Gasquet, « Il ne parlait guère du Greco. »[41]Gasquet, op. cit., p. 44.

En revanche, les écoles hollandaise et allemande sont pratiquement absentes, avec une copie de Lucas van Leyden et une d’Holbein, à qui il reproche, comme à Clouet, de n’avoir « que la ligne », d’être dessinateurs plus que peintres.

Quant à la France du XVIe siècle, on n’est pas surpris de constater qu’elle est représentée uniquement par les sculpteurs Jean Goujon (Diane d’Anet, 1550) et Germain Pilon (Trois Grâces, 1561), prélude aux nombreuses copies de sculptures qui vont suivre avec les Puget, Coysevox, etc. du XVIIe siècle. Cezanne ne dit rien du maniérisme à la française représenté par l’école de Fontainebleau.

Pour Cezanne, ce siècle s’ouvre avec Rubens, le « grand maître décoratif[42]Lettre à Camoin du 3 février 1902. », qu’il déclare tout au long de sa vie son peintre préféré, et dont il va recopier de nombreux détails du cycle de Marie de Médicis de 1624 : « Ce fut Rubens qui l’éblouit surtout. Il en resta extasié, jusqu’à la fin. Une photographie du groupe des sirènes, dans le Débarquement de Marie de Médicis à Marseille du Louvre, le suivait dans tous ses déplacements. Il la fixait parfois, avec une punaise, au mur de son atelier. C’est la seule image que j’y ai jamais vu séjourner plus d’un mois, avec le Sardanapale de Delacroix. Quand on lui demandait : « Quel peintre préférez-vous ? », invariablement il répondait : « Rubens ». Il l’a écrit, même. »[43]Gasquet, op. cit., p. 46.. Plus de la moitié des copies de peintures ou gravures du XVIIe siècle sont consacrées à ce peintre.

Rembrandt, l’autre grand représentant de l’école hollandaise, est moins souvent cité par Cezanne, qui évoque à l’occasion « ces trous d’ombre qui peignent en saillie, mettent tout en relief, en couleurs, comme dans ces dessins de Rembrandt où la seule qualité des noirs donne tous les vertiges du prisme »[44]Gasquet, op.cit., p. 115.. Il ne l’en admire pas moins, même par comparaison aux modernes qui ont pourtant ses faveurs : « Vous me demandez toujours ce qui nous empêche, après tout, d’aimer même un Courbet ou un Manet comme un Rubens ou un Rembrandt, ce qu’il y a de plus dans cette vieille peinture… »[45]Gasquet, op.cit., p. 102.. Ce qui l’amène à copier, fait exceptionnel une fois encore, le tableau entier de la Bethsabée du Louvre de 1654[46]A laquelle pourrait s’appliquer cette remarque de Zola dans sa lettre à Cezanne du 16 avril 1860 : « Vois Rembrandt ; avec un rayon de lumière, tous ses personnages, même les plus laids, deviennent poétiques. ».

Des productions hollandaises des années 50, il avait déjà recopié dans le grand salon du Jas de Bouffan Torrents et rochers (1660) de Ruysdaël, futur décor du Baigneur au rocher. Il copie aussi Paulus Potter (Deux chevaux de trait devant une chaumière, 1649), un autoportrait de Dou (1649) et il réinvente les couleurs de la Famille de paysans (1647) de van Ostade copié à partir d’une gravure. C’est dire la variété de ses choix. Pour autant, il ne recopie rien de Jacob Jordaens ni de Vermeer devant lesquels il s’arrête pourtant au Louvre.

L’école espagnole devient également une de ses références de fond, avec Velasquez :

« Ah ! Velasquez, c’est une autre histoire. Il s’est vengé… Vous comprenez, cet homme, il peignait dans son coin, il se préparait à nous descendre des forges de Vulcain et des triomphes de Bacchus, de quoi couvrir tous les palais d’Espagne… Un imbécile, pour lui être agréable, en parle, le traîne chez le roi… On n’avait pas inventé la photo à cette époque… Faites-moi mon portrait, à pied, à cheval, ma femme, ma fille, ce fou, ce mendiant, celui-ci, celui-là… Velasquez devint le photographe du roi… le joujou de ce détraqué… Alors, il a tout ravalé en lui, son œuvre, sa grande âme… Il était en prison…. Impossible de fuir. Il s’est terriblement vengé. Il les a peints avec toutes leurs tares, leurs vices, leur décadence… Sa haine et son objectivité n’ont fait qu’un… Comme Flaubert son Homais et son Bournisien, il a peint son roi et ses bouffons… Il ne ressemble pas, lui, aux portraits qu’il peint, tandis que, remarquez, Rubens, Rembrandt, c’est toujours eux, on les reconnaît sous tous les visages… »[47]Gasquet, op.cit., p. 120.

Pourtant aucune copie de ce peintre, pas plus que de Zurbaran qu’il aime contempler au Louvre.

En revanche, quelques copies de détails empruntés à Ribera, Juan de Pareja, Alonso Cano et Pedro de Moya, comme autant de coups de sonde dans l’univers du baroque espagnol…. Mais surtout, Murillo l’attire avec sa Cuisine des anges(1646) dont il copiera le saint Dominique :

« Il y a là une nature morte prodigieuse. Murillo a dû peindre des anges, mais quels éphèbes, voyez, comme leurs pieds nerveux posent bien sur la dalle. Vraiment ils sont dignes d’éplucher ces beaux légumes, ces carottes et ces choux, de se mirer dans ces chaudrons… Le tableau lui était commandé, n’est-ce pas ?… Il s’est laissé aller, pour une fois. Il a vu la scène… Il a vu des êtres radieux entrer dans cette cuisine de couvent, de jeunes charretiers célestes, la beauté de la jeunesse, la santé éclatante, chez tous ces mystiques, ces épuisés, ces tourmentés. Voyez comme il oppose la maigreur jaunâtre, l’extase hystérique du saint en prière aux gestes calmes, à la certitude rayonnante de tous ces beaux ouvriers. Et le tas de légumes ! On peut passer des navets et des assiettes aux ailes sans changer d’air. Tout est réel. »[48]Gasquet, op.cit., p. 105.

Et Murillo est également gratifié de trois copies — dont l’une in extenso à l’aquarelle — du Jeune Mendiant de 1645-50.

De l’école italienne, il tire plusieurs copies de détail à 15 ans d’intervalle d’une toile du début du siècle (1617) du Dominiquin : Diane et ses nymphes, à qui il emprunte notamment un des types courants des baigneuses. Et du Bernin, il retient à la fin des années 1890 le buste du Louvre du cardinal de Richelieu (1641). Peu de choses donc.

Quant à l’école française, elle est évidemment transcendée dans l’esprit de Cezanne par le génie classique de Poussin, son deuxième maître préféré après Rubens :

« Ce que je n’admets pas, c’est un classique qui vous borne… Je veux la fréquentation d’un maître qui me rende à moi-même… Toutes les fois que je sors de chez Poussin, je sais mieux ce que je suis… Il est un morceau de la terre française tout entière réalisée, un Discours de la méthode en acte, un espace de vingt, cinquante ans de notre vie toute entière portée sur la toile, avec la plénitude de la raison et de la vérité… Et de plus, et avant tout, c’est de la peinture… Il est allé à Rome, n’est-ce pas ? Il y a tout vu. Tout aimé, tout compris. Eh bien ! il a rendu ça, cette antiquité, française, sans rien perdre de sa verdeur, de sa nature à lui. Il a tranquillement continué les autres, tout ce qu’il a trouvé beau avant lui… (…) Parbleu ! Un Poussin de Provence, ça m’irait comme un gant… Vingt fois j’ai voulu refaire sur le motif Ruth et Booz… Je voudrais, comme dans le Triomphe de Flore, marier des courbes de femmes à des épaules de collines, comme dans 1’Automne donner à une cueilleuse de fruits la gracilité d’une plante olympienne et l’aisance céleste d’un vers de Virgile… Ce que Puvis lui doit à cet Automne… Je voudrais mêler la mélancolie au soleil… Il y a une tristesse de la Provence que personne n’a dite et que Poussin aurait accoudée à quelque tombeau, sous les peupliers des Alyscamps… Je voudrais, comme Poussin, mettre de la raison dans l’herbe et des pleurs dans le ciel… »[49]Gasquet, op. cit., p. 116. Le lyrisme littéraire de Gasquet n’en rend pas moins bien l’enthousiasme réel de Cezanne devant Poussin.

Signe une fois de plus que la présence de copies plus ou moins nombreuses n’est pas un indice probant des goûts de Cezanne, de Poussin il ne retient que deux maigres dessins tirés des Bergers d’Arcadie (1638-40) et un angelot du Concert des Amours (1626-27)…

De même, de Le Nain dont il admire les jeux de lumière et devant lequel il s’arrête souvent au Louvre, il ne copie qu’un portrait tiré d’Un Maréchal dans sa forge (1641). Comme le dit Gasquet avec une certaine vraisemblance : « Il fuyait, par excès de scrupule, ces beaux sujets qui l’habitaient, toujours les mêmes ― refaire la Moisson de Poussin, les Joueurs de cartes de Lenain (…) ― Voilà comment je voudrais peindre ![50]Gasquet, op. cit., pp. 18 et 98. ». Plus tard dans le siècle, nous trouvons une copie de Claude Lefèvre ; mais Simon Vouet, Le Lorrain, Le Brun, Philippe de Champaigne, bien d’autres gloires du siècle classique forcément connues et appréciées de Cezanne sont absentes des copies.

Enfin, on ne peut quitter le XVIIe siècle sans parler de sculpture : près d’une centaine de copies, sans compter la vingtaine de copies de l’Amour en plâtre de Du Quesnoy (mais que l’on attribuait à Puget) ! Puget est effectivement le grand maître préféré de Cezanne :

« Si tu veux me parler d’un Provençal, parle-moi de Puget. En voilà un qui sent l’ail, et Marseille, et Toulon, même à Versailles, sous le soleil de cuivre de Louis XIV. Il y a du mistral dans Puget, c’est lui qui agite le marbre. Et puis c’est de la sculpture décorative, comme la sculpture doit être…. Vous rappelez-vous, au Louvre, tout ce que nous avons dit devant le Persée et Andromède, le petit corps potelé de vierge blotti dans le giron du grand guerrier, à la Bossuet, et ces trous d’ombre qui peignent en saillie, mettent tout en relief, en couleurs, comme dans ces dessins de Rembrandt où la seule qualité des noirs donne tous les vertiges du prisme. C’est Puget qui a trouvé ça. La sculpture avant lui se présentait d’aplomb, tout d’un bloc de lumière cristallisée. Lui, il a peint, il a ombré. Il s’est servi de l’ombre ambiante comme ses contemporains des dessous. Allez voir l’effet qu’il en tire, à Toulon, sous le balcon des Cariatides. Sur les photographies, les dessins du Saint Sébastien et du grand évêque de Gènes, c’est renversant, c’est parlant. Le classique ne l’a pas éteint, lui. »[51]Gasquet, op. cit., p. 115. Et curieusement, cette appréciation de Puget peintre, parfois meilleur que sculpteur selon Cezanne : « Un autre portrait qu’il contemplait souvent, au musée d’Aix, et qui dut l’impressionner dans sa jeunesse, c’était celui, tout pensif, du vieux Puget désabusé, qui s’est peint lui-même, regardant tristement ses rêves, sa palette à la main. ― Hein ! faisait Cézanne, nous sommes loin du « mélancolique empereur », mais regardez ce vert dans les tons de la joue… Rubens, hein ?… Comme il y a tout Delacroix dans son aquarelle au Centaure, à Marseille, cette Éducation d’Achille que je préfère à ses marbres, oui !… avec son couple dans le repli des terres, son emportement, l’héroïsme envolé de l’enfant, les tragiques teintes, la violence de mistral qui bouscule et tonifie les tons… oui, oui. Je le dis souvent, il y a du mistral dans Puget. » id. p. 18.

Mais toute l’école française de sculpture du XVIIe siècle est une source d’inspiration constamment renouvelée pour Cezanne qui y puise largement tout au long de sa carrière, avec les Girardon, les Veyrier, les Desjardins, les Lemoyne, les Lefèvre, et naturellement le grand Coysevox comme nous le verrons.

Le XVIIe siècle, dans toute sa richesse, est manifestement pour Cezanne un siècle d’or en matière d’art : c’est à lui qu’il consacre en tout cas le maximum de copies : près de 150.

Arrivés là dans ce parcours au fil de l’histoire de l’art depuis les origines, on peut dire que le panthéon intime de Cezanne concernant les maîtres anciens est constitué. Comme il le résume lui-même : « Je n’aime que Rubens, Poussin et les Vénitiens. »[52]Gasquet, op. cit., p. 99. Reste à examiner les saints mineurs qui peuplent, comme dit Gasquet, les niches des chapelles secondaires de sa cathédrale.

L’austérité et le classicisme du règne de Louis XIV fait place sous la Régence et le règne de Louis XV au style rococo, en contraste direct avec la « manière noble » de Poussin, par ses sujets légers et frivoles et son esthétique de la douceur sinueuse des lignes et des couleurs pastel. A priori pas de quoi séduire Cezanne, une fois jetée sa gourme par rapport à cet art dans le grand salon du Jas de Bouffan avec la copie du Jeu de cache-cache Mitoulas de Lancret (1735), et un peu plus tard la copie du Coucher à l’italienne de Porporati (1780), mais il s’agit en fait d’une copie par ce dernier de Van Loo, donc d’une pièce classique des environs de 1650…

De Watteau, Fragonard ou Greuze, Cezanne ne dit rien ; il ne retient en copie pour toute l’école française que trois tableaux vus au Louvre, Les Baigneuses (1772) de Claude-Joseph Vernet auquel il emprunte un modèle de baigneuse vue de dos, La Forge de Vulcain de Boucher (1747) et La Raie de Chardin. Le second lui inspire peut-être, encore que la chose soit banale dans la peinture depuis la Renaissance, de parsemer son œuvre de putti (une cinquantaine avant 1880, avec un resurgissement encore dix ans plus tard dans C0067-FWN 3003-15b où on en attrape 9 d’un coup, sans compter divers angelots[53]Voir par exemple l’escadrille de C0030-FWN 3014-28a. et les 22 copies de l’Amour en plâtre…).

De Chardin en revanche, Cezanne admire, bien qu’avec quelques réserves, l’art de la nature morte :

« Les objets se pénètrent entre eux… Ils ne cessent pas de vivre, comprenez-vous… Ils se répandent insensiblement autour d’eux par d’intimes reflets, comme nous par nos regards et par nos paroles… C’est Chardin, le premier, qui a entrevu ça, a nuancé l’atmosphère des choses… Il était à l’affût, constamment… Vous vous rappelez son beau pastel, où il s’est représenté armé d’une paire de besicles, une visière faisant auvent… C’est un roublard, ce peintre… Remarquez qu’en faisant chevaucher sur votre nez un léger plan transversal d’arête, les valeurs s’établissent mieux à la vue[54]Reprise de la lettre d à Bernard du 27 juin 1904 : « Vous vous rappelez le beau pastel de Chardin, armé d’une paire de besicles, une visière faisant auvent ? C’est un roublard, ce peintre. Avez-vous pas remarqué qu’en faisant chevaucher sur son nez un léger plan transversal d’arête, les valeurs s’établissent mieux à la vue ? »… Eh bien ! il l’avait remarqué avant nous… Il ne négligeait rien. Aussi a-t-il surpris toute cette rencontre, dans l’ambiance, des particules les plus ténues, cette poussière d’émotion qui enveloppe les objets… Mais il est un peu sec… C’est peut-être encore un peu trop serti… Dessinez, dessinez, oui, parbleu, dessinez, mais c’est le reflet qui est enveloppant, la lumière, par le reflet général, c’est l’enveloppe… »[55]Gasquet, op. cit., p. 122. et plus loin : « Un sucrier nous en apprend autant sur nous et sur notre art qu’un Chardin ou un Monticelli. Il est plus coloré. Ce sont nos tableaux qui deviennent des natures mortes. Tout est plus irisé que nos toiles, et je n’ai qu’à ouvrir ma fenêtre pour avoir les plus beaux Poussin et les plus beaux Monet du monde…. L’ombre tassée, l’ombre peinte, la lumière assassinée, horreur ! la clarté morte… »[56]Gasquet, op. cit., p. 124.

Une fois de plus, c’est surtout à la sculpture qu’il consacre davantage son attention (32 copies), d’abord avec l’Adonis de Nicolas Coustou (1710) et les bustes de Guillaume Coustou du début des années 1730, œuvres inscrites dans le droit fil de la sculpture du siècle précédent. Mais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle il n’est pas insensible à l’esthétique rococo des lignes plus fluides de Pigalle (Mercure attachant sa sandale, 1744 et L’Amour et l’Amitié, 1754), de Julien (Amalthée, la chèvre de Jupiter, 1787) et de Pajou (Psyché abandonnée, 1790), et au réalisme plus trivial des portraits en bustes de Caffieri (Nivelle de la Chaussée, 1785), de Houdon (Diderot, 1771 et Voltaire, 1778) et de Chinard (Buste d’un homme, 1800).

C’est une période riche en copies (126 copies) et la plus variée, avec 21 artistes différents identifiés, une dizaine non encore identifiés, 8 copies à partir de photos… On peut dégager les grandes tendances qui se dégagent de ces copies — ou absences de copies — en suivant les évolutions de la peinture au fil du siècle, qui poussent Cezanne à se situer toujours plus clairement par rapport à ses contemporains.

En préalable, on peut constater qu’avant 1864, le jeune Cezanne produit 6 copies sur toile d’auteurs du XIXe siècle que rien ne relie entre eux (Frillé, Dubufe, Prud’hon, Granet, plus un anonyme du musée Granet) ou à partir d’une photo. Cette salve de copies peintes, on l’a vu, est tout à fait étrangère aux habitudes de copies du peintre par la suite. On peut considérer ces peintures comme autant d’étapes de l’apprentissage un peu anarchique qui caractérise les débuts du peintre, Il s’agit de scènes de genre dont l’intérêt se limite pour Cezanne à apprendre son métier de peintre, certainement pas de réalisations répondant à des choix réfléchis pour se situer pour ou contre tel ou tel courant artistique. A partir de son arrivée à Paris, les choses vont changer.

On sait qu’en réaction contre les mièvreries du rococo va à partir de la Révolution et de l’Empire se développer un néoclassicisme visant à rétablir une simplicité puisant ses sources dans une Antiquité fantasmée. Thèmes moralisateurs et dépouillement des décors deviennent la règle et en dépit du romantisme qui se développera à partir de 1830, continuera à s’imposer longtemps, notamment sous la forme d’un académisme représenté par le « salon de Bouguereau » pendant le Second empire et au-delà…. Les Jacques-Louis David, Hubert Robert, Antoine Jean Gros, Joseph-Marie Vien, Pierre-Paul Prud’hon, Dominique Ingres, Cezanne les connaît bien, mais leur académisme est d’emblée pour lui l’ennemi à abattre — bien qu’il avoue à Gasquet aimer le baron Gros[57]Néoclassique, certes, mais déjà préromantique, ceci expliquant cela : « J’aime le baron Gros, comment voulez-vous que je prenne au sérieux ces blagues-là ? » (parlant des découvertes et systématisations en peinture, comme le symbolisme) Geffroy, 1894, p. 4. et que de façon surprenante en 1874 il recopie malgré tout l’Intérieur grec de Gérôme, un des plus farouches opposants aux impressionnistes, peut-être parce qu’il trouve les attitudes des personnages intéressantes.

Il faut relire la démolition en règle à laquelle il se livre à propos d’Ingres :

« Ingres non plus, parbleu, n’a pas de sang. Il dessine. (…) Oh ! c’est très beau, Ingres, Raphaël, et toute la boutique. Je ne suis pas plus bouché qu’un autre. J’ai le plaisir de la ligne, quand je veux. Mais il y a là un écueil. Holbein, Clouet ou Ingres n’ont que la lignes. Eh bien ! ça ne suffit pas. C’est très beau, mais ça ne suffit pas. Regardez cette Source[58]La Source, achevée en 1856, dont il dit par ailleurs : « Tenez, la mythologie, en peinture, on peut la suivre à la trace, c’est l’histoire du métier envahissant. Quand on a peint des déesses, à la fin, on n’a plus peint de femmes. Faites le tour des Salons. Un bougre ne sait pas rendre les reflets de l’eau sous les feuilles, il y colle une naïade. La Source d’Ingres ! Qu’est-ce que ça a à faire avec l’eau… » (Gasquet, op. cit., p. 84.). Parlant du portrait de Granet : « Ingres, oui, malgré lui, a flatté, voyez, transfiguré son modèle… Comparez-le à ses autres portraits, ses croûtes qui lui ressemblent. » (id., p. 18). On n’est pas plus aimable…… C’est pur, c’est tendre, c’est suave, mais c’est platonique. C’est une image, ça ne tourne pas dans l’air. Le rocher de carton n’échange rien de son humidité pierreuse avec le marbre de cette chair mouillée… ou qui devrait l’être. Où y a-t-il pénétration ambiante ? Et puisqu’elle est la source, elle devrait sortir de l’eau, du rocher, des feuilles ; elle est collée contre. À force de vouloir peindre la vierge idéale, il n’a plus peint un corps du tout. Et ce n’est pas que ce lui fût impossible, à lui. Rappelez-vous ses portraits et cet Age d’or que j’aime. C’est par esprit de système. Système et esprit faux. »[59]Gasquet, op. cit., p. 100. Et pus loin, devant le Triomphe d’Homère[60]tableau qui, selon lui, ne fait pas le poids par rapport à l’Enterrement à Ornans de Courbet : « Il devrait éclater, ici, à la cimaise, en face des Croisés, à la place de ce pompier d’Homère… Oui, oui, c’est très beau, ces pieds, ce calme, ce triomphe, mais c’est une reconstitution, à la fin ! Tandis que l’Enterrement… » op. cit., p. 109). : « Oui… L’orangé pour dire la colère d’Achille et les flammes de Troie, le vert pour dire les voyages d’Ulysse et les remous de l’Océan…. Mais ce n’est pas ça, la formule !… Oui, oui, la formule qui vous étreint… tandis que moi ! N’empêche, il a beau vous tourner sur le cœur avec sa peinture glaireuse, Jean-Dominique ! Je le disais à Vollard pour l’épater, il est très fort ! C’est tout de même un sacré bonhomme… C’est le plus moderne des modernes. Savez-vous pourquoi je lui tire mon chapeau ? C’est que son dessin de tonnerre de Dieu, il l’a fait avaler de force aux idiots qui croient aujourd’hui le comprendre. Ingres, malgré son « estyle », comme on dit à Aix, et ses admirateurs, n’est qu’un très petit peintre. » Cezanne conseille donc de s’en méfier : « Ah ! il faut bien se choisir ses maîtres, ou plutôt ne pas les choisir, les avoir tous, les comparer. Comme l’homme d’un seul livre, je craindrais l’élève d’un seul peintre. Jean-Dominique est fort, très fort ! Eh bien ! il est très dangereux. Voyez Flandrin, voyez-les tous, jusqu’à Degas…»[61]Gasquet, op. cit., p. 101.

Pas étonnant qu’après la plaisanterie de la signature des Quatre Saisons dans le grand salon du jas de Bouffan, Cezanne ait copié, ou plutôt caricaturé, la toile d’Ingres dont s’enorgueillissait le musée d’Aix, Jupiter et Thétis (1811). Et pourtant, il copiera aussi quinze ans plus tard vers 1877 Le Martyre de Saint Symphorien, qui avait triomphé au Salon de 1834, et depuis reproduit à l’infini (Degas recopiera également le tableau en 1885)…

Quant à David, les reproches sont tout aussi sanglants :

« David a tué la peinture. Ils ont introduit le poncif. Ils ont voulu peindre le pied idéal, la main idéale, le visage, le ventre parfaits, l’être suprême. Ils ont banni le caractère. Ce qui fait le grand peintre, c’est le caractère qu’il donne à tout ce qu’il touche, la saillie, le mouvement, la passion, car il y a des sérénités passionnées. Eux en ont peur, ou plutôt ils n’y ont pas songé. Par réaction peut-être contre toute la passion, les tempêtes, la brutalité sociale de leur époque.

Moi :

― David y trempait jusqu’au cou pourtant.

Cézanne :