17 janvier

Cézanne, en réponse au bon souvenir que lui a transmis le peintre Louis Leydet, lui souhaite de « formuler suffisamment les sensations que nous éprouvons au contact de cette belle nature, homme, femme, nature morte ».

« Aix, 17 janvier 1904

Mon cher confrère,

J’ai reçu votre bon souvenir, et je vous en remercie. Si je peux au printemps monter à Paris, j’irai vous souhaiter la main.

Arriver à formuler suffisamment les sensations que nous éprouvons au contact de cette belle nature, homme, femme, nature morte et que les ciel circonstances vous soient favorables, c’est ce que je dois souhaiter à toute sympathie d’art, votre ancien,

P. Cezanne.Lettre de Cézanne, Aix, à Louis Leydet, 17 janvier 1904 ; collection Leydet (en 1998) ; Baille Franck, À Aix, autour de Cézanne. La Belle Époque 1870-1914, Marseille, édition Grammage, 1998, 137 pages, p. 67.

25 janvier

Cézanne confie à Aurenche l’importance pour un artiste de la maîtrise des moyens d’expression. Il est heureux des succès de Larguier et n’a pas vu Gasquet depuis longtemps, « qui vit complètement à la campagne ».

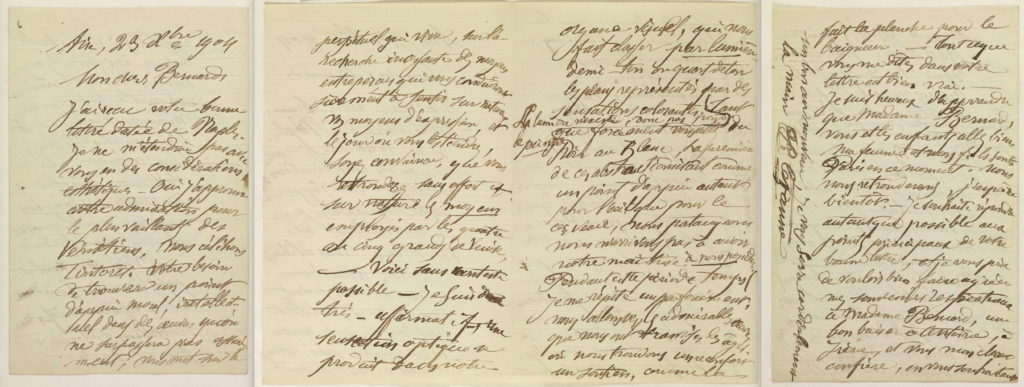

« Aix, 25 janvier 1904.

Mon cher Monsieur Aurenche,

Je vous remercie beaucoup des vœux que vous et les vôtres m’adressez à l’occasion du nouvel an.

Je vous prie de recevoir les miens à votre tour, et de les faire agréer chez vous.

Vous me parlez dans votre lettre de ma réalisation en art. Je crois y parvenir chaque jour davantage, bien qu’un peu péniblement. Car si la sensation forte de la nature — et certes, je l’ai vive — est la base nécessaire de toute conception d’art, et sur laquelle repose la grandeur et la beauté de l’œuvre future, la connaissance des moyens d’exprimer notre émotion n’est pas moins essentielle, et ne s’acquiert que par une très longue expérience.

L’approbation des autres est un stimulant, dont il est bon quelquefois de se défier. Le sentiment de sa force rend modeste.

Je suis heureux des succès de notre ami Larguier. Gasquet, qui vit complètement à la campagne, je ne l’ai plus vu depuis longtemps.

Recevez, cher Monsieur Aurenche, l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Paul Cezanne »Lettre de Cézanne à Aurenche, 25 janvier 1904 ; Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 298.

Les « succès » de Larguier concernent la publication de son premier livre de poèmes, La Maison du poète, qui remportera un prix de l’Académie française de 500 francs l’année suivante.

Larguier Léo, La Maison du poète, Paris, A. Storck, 1903, 199 pages.

« Les prix de l’Académie », Le Figaro, 50e année, 3e série, n° 148, vendredi 27 mai 1904, p. 3 :

« Les prix de l’Académie

L’Académie française a statué hier [26 mai 1904] sur les concours des prix Montyon (ouvrages utiles aux mœurs) et sur le prix de poésie Archon-Despérouses. […]

Le prix Archon-Despérouses (2,500), réparti 1,000 fr. à M. Vermenouze et 3 prix de 500 fr. à MM. Léon Larguier, Malteste et Chapman. »

Van Bever Ad. et Léautaud Paul, Poètes d’aujourd’hui. Morceaux choisis, accompagnés de notices bibliographiques et d’un essai de bibliographie, tome I, Paris, Mercure de France, 1913, 358 pages, p. 235-237 :

« LÉO LARGUIER

1878

M. Léo Larguier est né, le 6 décembre 1878, à La Grand’Combe (Gard) d’une forte race de paysans cévenols. Il fit ses études au Lycée d’Alais [Alès], de mauvaises études, selon lui, mauvais élève comme l’ont été beaucoup de poètes, et jusqu’à vingt ans il vécut dans sa ville natale. C’est pendant son service militaire, à Aix-en-Provence, où il eut l’occasion de connaître le peintre Cezanne, qu’il écrivit ses premiers vers, qui devaient composer son livre de début : La Maison du Poète, publié en 1903, et couronné la même année par l’Académie française. M. Léo Larguier n’aura pas attendu longtemps, sinon la gloire, du moins une certaine réputation littéraire. Il la connut dès son premier livre, son prix à l’Académie vient de le montrer, et elle s’accrut encore quand il publia son deuxième recueil de vers : Les Isolements. Les poètes de sa génération, ses rivaux courtois, se plaisent à voir en lui un grand poète prochain, et lui-même est plein de confiance dans sa force et son talent pour leur donner raison un jour. Peut-être même pourrait-on dire qu’il a commencé, avec ce même livre : Les Isolements, où se trouvent nombre de poèmes remarquables par leur lyrisme, leurs images, leurs qualités d’évocation, et l’émotion que l’auteur y a mise. M. Léo Larguier occupe une place bien à lui, en ce sens qu’il est, parmi les nouveaux poètes, le seul disciple, on pourrait même dire le seul continuateur de Hugo et de Lamartine, par son verbe sonore, son éloquence, et aussi son intransigeante fidélité à l’alexandrin régulier. Un néoromantique, ce terme le peindrait parfaitement. Hugo et Lamartine, leurs noms reviennent, du reste, souvent dans ses vers. Leurs livres sont ses livres, et ce sont leurs portraits, surtout celui de Hugo, qu’il a devant les yeux quand, assis à sa table, il rêve ou il travaille. On pourrait aussi y ajouter Vigny. En tout cas, son influence fut beaucoup moindre sur lui. Le dernier ouvrage de M. Léo Larguier, dont nous n’avons pu donner qu’un court extrait, est une sorte de roman en vers : Jacques, qui s’apparente d’assez près à Jocelyn en même temps qu’à Olivier, de François Coppée. À notre époque de lecture paresseuse, c’est une tentative peut-être un peu bien hardie, un peu bien téméraire aussi, un poème de longue haleine, formant à lui seul tout un volume ! Elle prouve, en tout cas, que M. Léo Larguier, en vrai poète, n’a d’autre fluide, dans son art, que son goût, son inspiration, le songe qui le séduit.

Le côté anecdotique, le côté curiosité dans la biographie d’un écrivain, surtout quand elle contient, comme celle-ci, peu de détails, n’est pas à dédaigner. Voici, dans ce sens, sur l’auteur des Isolements, qui a eu l’esprit de s’en amuser tout le premier, un sonnet humoristique paru dans la revue Psyché, numéro de mai 1906.

LÉO LARGUIER

Poète ayant tété des muses surhumaines,

Dès l’âge le plus tendre il tutoya Hugo ;

— Il est fécond — il chante en rimes toulousaines

Les bourgeoises vertus, l’âme du Calico,Son jardin, sa « maison » et le vin de Suresnes !

— Il « raccroche » la gloire. — il est illustre et beau ;

— Ancien sous-officier aux légions romaines,

Il a vaincu Mardrus, mis César au tombeau !Il aime Cicéron, — il sera député,

Il connaîtra — enfin ! — la « popularité » —

Il vivra dix mille ans, — il aura du génie !Il est imperator, il est ménétrier,

Membre d’un orphéon et d’une académie,

Et Joseph, et Prud’homme,… Ubu,… Léo Larguier !

ROBUR.

M. Léo Larguier a collaboré au Mercure de France, à L’Ermitage, aux Lettres, au Mouvement, à Antée, à La Revue Bleue, à La Revue forézienne, au Gaulois, au Petit Parisien. Il publie régulièrement des Contes dans Le Journal et de petites chroniques pittoresques dans L’Intransigeant.

Bibliographie :

Les œuvres. — La Maison du Poète, poèmes. Paris, Storek [Storck], 1903, in-18. — Les Isolements, poèmes. Paris, Storek [Storck], 1906, in-18.— Jacques, poème. Paris Soc. du Mercure de France, 1907, in-18. (Il a été tiré, pour la Société des XX, 20 ex. de format in-8. Ces exempl. portent tous la signature de l’auteur.)

À consulter. — L. N. Baragnon : Le Poète Léo Larguier. Soleil, 4 février 1908. — Henri Chantavoine : Léo Larguier. Journal des Débats, 20 juillet 1903. — Gaston Deschamps : Léo Larguier, Le Temps, juillet 1905. — Georges Casella et Ernest Gaubert : La Jeune littérature avec un portrait de Léo Larguier. Revue illustrée, 15 avril 1905 : La Nouvelle littérature 1895-1905. Paris, Sansot. 1906, in-18. — Ernest Gaubert : Jacques. Un roman moderne en vers. Intransigeant, 1er février 1908. — Jean de Gourmont : Poètes nouveaux, Mercure de France, 1er septembre. — Georges Le Cardonnel et Charles Vellay : La Littérature contemporaine, 1905. Opinions des Écrivains de ce temps. Paris, Soc. du Mercure de France, 1906, in-18. — Robur : Léo Larguier, sonnet. Psyché, mai-juin 1906. »

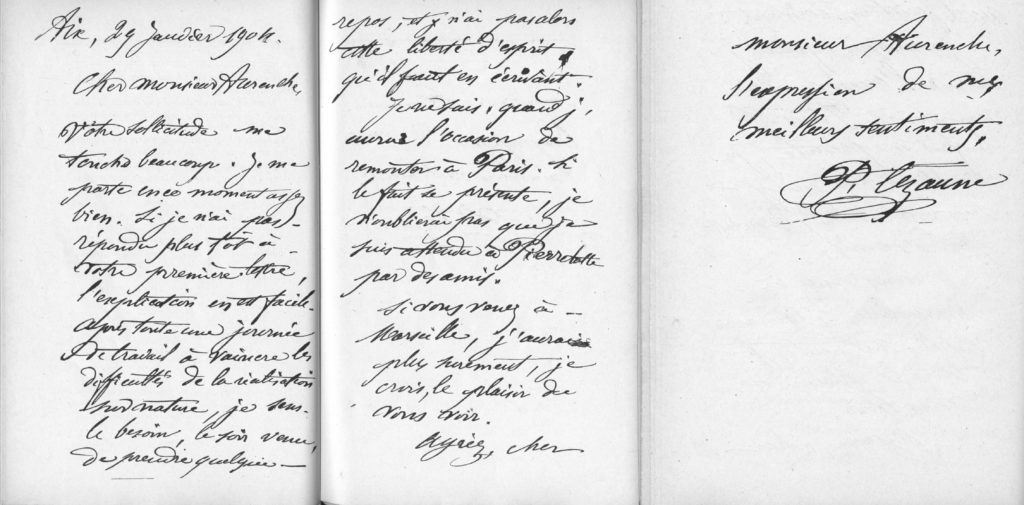

29 janvier

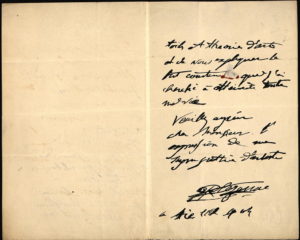

Lettre de Cézanne à Louis Aurenche :

« Aix, 29 janvier 1904.

Cher Monsieur Aurenche,

Votre sollicitude me touche beaucoup. Je me porte en ce moment assez bien. Si je n’ai pas répondu plus tôt à votre première lettre, l’explication en est facile. Après toute une journée de travail à vaincre les difficultés de la réalisation sur nature, je sens le besoin, le soir venu, de prendre quelque ― repos, et n’ai pas alors cette liberté d’esprit qu’il faut en écrivant.

Je ne sais quand j’aurai l’occasion de remonter à Paris. Si le fait se présente, je n’oublierai pas que je suis attendu à Pierrelatte par des amis.

Si vous venez à Marseille, j’aurai plus sûrement, je crois, le plaisir de vous voir.

Agréez, cher Monsieur Aurenche, l’expression de mes meilleurs sentiments.

P. Cezanne »Lettre de Cézanne à Louis Aurenche, datée « Aix, 29 janvier 1904 » ; vente « Succession Larguier », Alde, Paris, hôtel Drouot, 4 octobre 2006, n° 60, première page reproduite.

Rewald John, Paul Cézanne, correspondance, Paris, Grasset, 1978, 346 pages, p. 299.

Reproduit par Larguier Léo, Le Dimanche avec Paul Cézanne (souvenirs), Paris, L’Édition, 1925, 166 pages, p. 100-100-102.

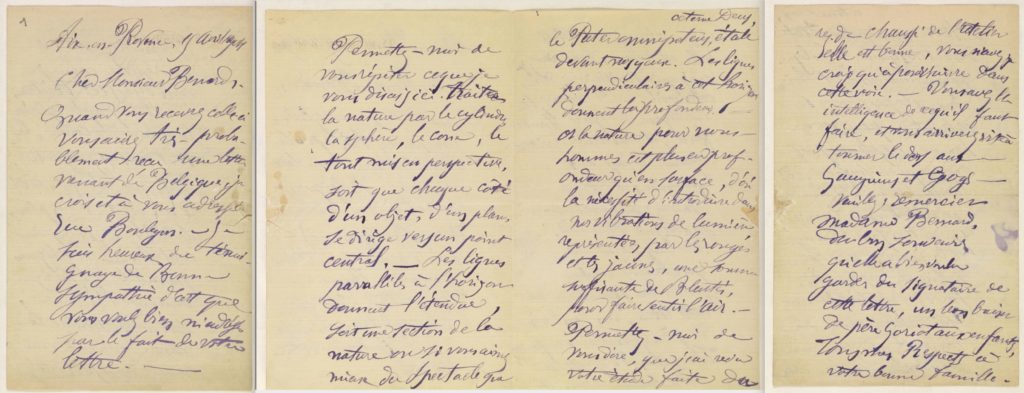

4 février

Émile Bernard, de retour d’Égypte, par Marseille, rend visite pour la première fois à Cézanne à Aix, où il reste un mois. Il l’accompagne sur le motif ― la Sainte-Victoire, Château noir ― et travaille dans une pièce du rez-de-chaussée de son atelier.

Bernard Émile, « Souvenirs sur Paul Cézanne et lettres inédites », Mercure de France, tome n° 69, n° 247, 1er octobre 1907, p. 385-404, tome n° 69, n° 248, 16 octobre 1907 ; p. 606-627.

Émile Bernard, 1868-1941, A Pioneer of Modern Art, catalogue d’exposition, Mannheim, Städtische Kunsthalle, 12 mai – 5 août 1990, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh, 24 août – 4 novembre 1990, 384 pages, 171 numéros, p. 103.

5 février

Dès le lendemain de sa première visite à Cézanne, Émile Bernard en fait le récit détaillé à sa mère :

« Hier je suis allé à Aix voir Cézanne, c’était un rêve de ma jeunesse, éprise de sa peinture, que j’ai pu réaliser grâce à un tramway qui va de Marseille à cette ville. La route est fort belle comme paysage. J’ai eu beaucoup de mal à dénicher mon vieux maître. Je n’avais pas son adresse et je questionnait tout le monde inutilement sur lui. C’est un ouvrier qui m’a dit d’aller à la mairie demander son adresse. C’est ainsi que j’ai su où il habitait, et je m’y suis rendu aussitôt. Il descendait de son appartement comme je montais l’escalier. Je lui dit le motif de ma visite et il m’a fait très bon accueil. C’est un homme âgé, simple, un peu méfiant et bizarre. Comme il se rendait à son travail, je l’ai accompagné. Il m’a parlé avec amitié et m’a répété cent fois : « C’est effrayant, la vie ! ». Je ne sais de quoi il en a à se plaindre. Il me paraît tranquille, faisant son art à sa guise, vivant comme un rentier. Il a en outre une maison à lui, hors la ville, construite selon ses désirs et où il m’a conduit mystérieusement, me disant que personne n’y entrait. Je le juge un peu maniaque, fatigué par un diabète, avec beaucoup d’idées provinciales et des préjugés en tous genres. Il ne parle que de gens qui veulent lui mettre « le grappin dessus ». En un mot, il me paraît misanthrope et

dérangé d’esprit. En art il ne parle que de peindre la nature selon sa personnalité et non selon l’art lui-même. J’ai vu de ses tableaux, entre autres une grande toile de femmes nues [FWN980-R856] qui est une choseeffrayantetant parla laideurdes formes que par l’impuissance à l’ensemble etl’ignorancede l’anatomie humaine. Il paraît qu’il y travaille depuis dix ans. Il y a cette particularité chez lui, qu’il est un originalpar ce qu’il ne sait pas, alors que les maîtres le sont par leur savoir: mais que penser d’une originalité de ce genre ? J’ai acquis la certitude que Cézanne parle des maîtres (Michel-Ange, Raphaël) comme beaucoup d’écrivains parlent d’Homère, de Dante, de Milton,sans les avoir jamais lus. S’il croit avoir vu Raphaël au Louvre, il se trompe, car à peine y a-t-il deux ou trois tableaux de lui. Dans ceux que nous avons, il encor [sic] sont-ils gâtés par des nettoyages et des retouches. Moi qui ai vu plus de dix mille tableaux, j’en ai à peine trouvé trois qui fussent intacts et qui m’ont fait connaître ce qu’était réellement la peinture parfaite des grands peintres. On a tellement frotté, récuré, retouché les œuvres des maîtres que peu de gens peuvent se douter de l’admirable harmonie qu’ils avaient réalisée. Cézanne tout le premier ; n’étant jamais allé en Italie, quoique né à sa porte, il parle de Michel-Ange, Raphaël, Tintoret par ouï-dire ou d’après de mauvaises gravures. Au fond Cézanne est un brave homme, très ignorant de l’Art, une sorte de paysan de la peinture qui retourne d’épais empâtements comme une terre grasse, mais qui n’y fait rien pousser que de mauvaises herbes. Il professe les Théories du naturalisme et de l’impressionnisme, me parle que par Pissarro, qu’il déclare colossal. Je ne lui ai rien montré de ma peinture, mon œuvre d’Égypte t’ayant toute été envoyée. Il me prend pour un intellectuel et il ne sait pas que j’ai produit une grande œuvre et me croit un amateur.Selon lui, celui qui suit l’Art s’égare, il ne fait que du pastiche. La personnalité lui paraît bonne, aussi faible qu’elle soit.et l’art pour lui se résume tout dans la vision optique soit la technique. Il s’est fait une méthode de gradations des couleurs qui est intéressante mais qu’il ne peut pas conduire à la perfection. Il voit trop par petits tons. Ses toiles sont faites de morceaux qu’ilne peut pasréunir. Il y laisse partout des blancsinexplicables. En somme, il travaille comme faisait Ingres (qu’il déteste) en procédant par le détail et en finissant des partiessansavant de mener de front l’ensemble ! Ma conversation le trouble beaucoup se sent que je fais de l’art à un autre dans le même point de vue que lui, que c’est l’âme des chosesqui m’yqui nous intéresse, alorsqu’il n’en conçoit que que nous en connaissons aussi la partie matérielle. Comme je suis venu le voir pour découvrir ce qu’il est, je ne le heurte pas trop (car il se fâcherait fort), ne supportant que très peu pas la contradiction) et je me soumets à ses plus faibles raisons avec grande déférence. Je retournerai à Aix. Je m’y fixerai pour tout savoir de lui ;non que j’espère acquérir quelque chose d’un homme qui, je le vois, en sait moins long que moi, maispour le pénétrer à fond et révéler la méthode qu’il s’est faite (convention comme une autre).En somme de ma visite à mon vieux maître je suis revenu heureux d’avoir trouvé un homme excellent quoique maniaque et bizarre, mais attristé de constater

son indigence intellectuelle et ses ignorancesla méconnaissance qu’il a de lui cet entêtées de l’art, dont le but,je le maintiensn’est pas de réaliser une personnalité,maiscomme les Grecs et les grands de partout l’ont prouvé, de répondre à l’idéal universel de l’âme par la création du Beau. Quiconque s’écarte de cette voie (et Cézanne le démontre) tombe dans l’impuissance et la laideur.En somme de ma visite à mon vieux maître je suis revenu heureux d’avoir trouvé un homme excellent quoique maniaque et bizarre, mais attristé de constater son indigence intellectuelle et ses ignorances la méconnaissance qu’il a de lui cet entêtées de l’art, dont le but, je le maintiens n’est pas de réaliser une personnalité, mais comme les Grecs et les grands de partout l’ont prouvé, de répondre à l’idéal universel de l’âme par la création du Beau. Quiconque s’écarte de cette voie (et Cézanne le démontre) tombe dans l’impuissance et la laideur.

Je t’embrasse mille fois ma chère mère de ma part et de la part de nous tous. En attendant d’être dans tes bras et ceux de père.

Ton fils qui t’aime,

Émile Bernard

Je te donnerai bientôt mon adresse à Aix. »Lettre d’Émile Bernard à sa mère, Marseille, 5 février 1904 ; Roubaix, La Piscine, musée d’Art et d’Industrie André Diligent, n° 2013-50-7 (L.1).

Harscoët-Maire Lorédana et Delcourt Amandine, « Lettres d’Émile Bernard (1868-1941) », Les Émile Bernard de la Piscine. Œuvres et correspondance, Paris, éditions Gourcuff Gradenigo, 2014, 173 pages, p. 29-30.

Rapetti Rodolphe, « L’inquiétude cézannienne : Émile Bernard et Cézanne au début du XXe siècle », Revue de l’art, n° 144, février 2004, Centre national de la Recherche scientifique, Paris, 2004, p. 35-50, lettre p. 49, une page reproduite.

Émile Bernard. Les lettres d’un artiste (1884-1941), édition établie par McWilliam Neil, textes recueillis par Lorédana Harscöet-Maire, Neil McWilliam, Bogomila Welsh-Ovcharov, Les Presses du Réel, 2012, 429 lettres, 981 pages, lettre 292 p. 682-684.

Émile Bernard prend une photographie de Cézanne dans son atelier devant les Grandes Baigneuses. Une épreuve porte cette annotation écrite par Émile Bernard : « [à gauche] Paul Cézanne [à droite] photographie faite à Aix dans son atelier fév. 1904 »

Vente « Photographies xixe-xxe. Une collection française », Enghien-les-Bains, 13 juin 2014, n° 500.

En 1907, un an après le décès de Cézanne, Émile Bernard publiera ses souvenirs du peintre et les lettres qu’il a reçues de lui.

Bernard Émile, « Paul Cezanne », L’Occident, n° 32, juillet 1904, p. 17-30 :

« Paul Cezanne

Frenhofer est un homme passionné pour notre art qui voit plus haut et plus loin que les autres peintres.

BALZAC (Le chef-d’œuvre inconnu).

Il y aura vingt années bientôt que de jeunes peintres, dont aujourd’hui Paris se préoccupe, se rendaient en pieux pèlerinage en une petite et sombre boutique de la rue Clauzel. Arrivés là, ils demandaient à un vieillard armoricain au socratique visage, des tableaux de Paul Cezanne. Malgré les murs de l’endroit tapissés de rutilantes toiles, ils ne se trouvaient satisfaits que lorsque, sur une chaise disposant son dos en chevalet, les études requises par leur désir d’art leur enseignaient la voie à suivre. Religieusement ils consultaient ces pages d’un livre écrivant la nature et une esthétique contemporaine, comme tels feuillets d’un dogme, dont le révélateur à eux inconnu s’affirmait pourtant souverain. Puis, de là, ils retournaient, en maints admiratifs discours, à leurs propres toiles et pinceaux, pris du besoin qu’avaient les paralytiques de marcher lorsque soudain le Sauveur avait miraculé pour leur bon vouloir. Ainsi naquit, d’œuvres quasiment ravies à leur auteur qui certes, les jugeant non conformes à sa vision ne les eût jamais laissé aller hors son logis, une école picturale que d’autres, ambitieux trop ou pas artistes assez, étiquetèrent de noms faux, dévoyèrent vers la fantaisie et la surface.

Et pourtant que profitable eût pu être la révélation, si elle avait été entièrement aimée et connue !

Un louable effort de personnalité doit différencier les peintres, mais cet effort, qu’il soit profond et non extérieur ; qu’il puise aux sources saines les ondes de sa vitalité jouvente. De cette préoccupation de personnalité, maladive, disons le mot, naît toute déliquescence, faute de ce soin. Nous assistons annuellement, hélas ! au décortiquement des jeunes troncs prévus de branchages virils. Nous voici à la retombée des feuilles, à un automne de monotonie. Toute sève vainement se perd à l’approche d’un trop précoce hiver. Un à un s’éteignent les soleils, la lumière du temps s’en va, déclinante, et de nos maîtres, après Manet, après Puvis, Cezanne seul reste.

Monet, œil de lumière qui ouvrit les portes de la peinture sur l’infini du ciel, de la mer et des plaines a fait une grande œuvre qu’il serait ingrat de méconnaître. Ni Corot, ni Millet ne sortirent d’un art de musée, leur supériorité incontestable perpétue glorieusement les écoles de Claude Gellée et du Corrège. Monet regarda résolument la nature et la vit en peintre.

Quand Manet admira Monet, il créa ce symbole : les maîtres d’autrefois (que sa palette représentait, que son œuvre vénérait), reconnaissant dans un élève du soleil, orné du sens artistique le plus délicat, un parent, un frère. Alors que les faux classiques, c’est-à-dire les mauvais peintres, repoussaient un découvreur apportant la vision la plus radieuse et la plus neuve, un classique au sens précis de ce mot se trouva là, qui démentit, au nom des ancêtres, cet acte de lâche repoussement, et qui tendit sa main et son admiration, comme un chaînon s’ouvre afin de rattacher à soi celui qui le suit. Et l’influence de Claude Monet a été immense, de quelque manière qu’on la regarde. Le tort de ses élèves fut de ne la pas comprendre dans son principe, de s’en tenir au pastiche pur ; de ses critiques de la limiter ; de ses admirateurs d’y tout circonscrire. Il sied d’en proclamer le bénéfice, d’y voir l’observation s’y allier au don le meilleur, bref d’en reconnaître l’emprise sur toute la peinture de ces vingt dernières années, non seulement en France, mais dans le monde. A ce point de vue la victoire de Claude Monet a été complète, elle a renversé l’École des Beaux-Arts ; et elle partit d’un lieu si simple : du petit bateau atelier avec lequel il côtoyait la Seine, et dont Manet nous a laissé, en une magistrale pochade, un souvenir. Loin l’idée enfantine que l’art ancien soit surpassé ! Les meilleurs peintres, se dénomment-ils Courbet, Manet ou Monet, ne peuvent faire oublier les Michel-Ange, les Raphaël, les Léonard, les Titien, les Giorgione, les Tintoret, les Véronèse, les Rubens ; ils ne feront même pas trembler les petits maîtres français, flamands ou hollandais ; ils n’effaceront pas les primitifs ; et là n’est pas leur ambition. Ce ne sont point des anarchistes qui veulent recommencer le monde et le faire dater à eux ; nés très doués, ils se sont dit : « la peinture contemporaine est viciée, l’Art après avoir erré dans les musées a vécu de formules académiques ; pourtant les Maîtres, que nous connaissons mieux que personne, que nous admirons plus que tous, n’ont rien de ces dogmes froids, lourds et sans vie ; c’est donc qu’ils ont puisé leur classicisme à la nature… Retournons à la nature ! » Et ces bons nourrissons ont collé leurs lèvres aux pis multiples et pleins de lait de la déesse, et voici qu’après avoir travaillé comme des ouvriers, dans des villages et des provinces reculés ou proches : en Normandie, en Oise, en Provence, dans la Creuse ou le long de la Seine, de l’Océan, de la Méditerranée, ils ont approfondi ce qu’ils avaient le désir de faire, ils se sont différenciés. Au contact de la Création ils sont devenus créateurs.

Ils ont épuré la vision de leur œil et la logique de leur esprit, c’est pourquoi le travail qu’ils ont accompli a été excellent, et, malgré sa simple apparence documentaire, est d’une capitale importance.

Paul Cezanne ne fut pas le premier à entrer dans cette voie, il se plaît à reconnaître que c’est à Monet et à Pissarro, qu’il doit de s’être dégagé de l’influence trop prépondérante des musées, pour se ranger sous celle de la Nature. Malgré ces voisinages, son œuvre ne s’en ressent pas. Seulement, de gigantesques qu’elles auraient été avec plaisir, les toiles primitivement sombres et rudes de Cezanne, descendirent à des proportions restreintes ; exigence du travail sur nature. Le maître délaisse l’atelier, va matin et soir au motif, suit le travail de l’air sur les formes et les localités, analyse, cherche, trouve. Bientôt ce n’est plus Pissarro qui le conseille, c’est lui qui agit sur l’évolution picturale de ce dernier. Il n’adopta donc pas la manière de travailler de Monet ou de Pissarro ; il resta ce qu’il était, c’est-à-dire un peintre, avec un œil qui se clarifie, qui s’éduque, s’exalte devant le ciel et les monts, devant les choses et les êtres. Il se refait, selon son expression, une optique, car la sienne a été oblitérée, entraînée par une illimitée passion vers trop d’images, de gravures, de tableaux. Il a voulu trop voir ; son insatiable désir de beauté lui a fait trop compulser le multiforme tome de l’Art ; désormais, il éprouve qu’il se faut restreindre, s’enfermer dans une conception et un idéal esthétique ; aussi, s’il va au Louvre, s’il contemple longuement devant Véronèse, c’est pour, cette fois, en décortiquer l’apparence, en scruter les lois : il y apprend les contrastes, les oppositions tonales, y distille son goût, l’anoblit, l’élève. S’il va revoir Delacroix, c’est pour suivre en lui l’épanouissement de l’effet dans la sensation colorée ; car, affirme-t-il : Delacroix fut un imaginatif et un sensitif de colorations, don le plus puissant et le plus rare ; en effet l’artiste possède parfois un cerveau et pas d’œil, parfois un œil et pas de cerveau ; et aussitôt Cezanne cite Manet comme exemple : une nature de peintre, une intelligence d’artiste, mais un sensitif de colorations médiocres.

C’était à Auvers, près de Pissarro, après avoir peint sous l’empire de Courbet de grandes et puissantes toiles, que Cezanne s’était retiré, pour se dégager de toute influence, devant la Nature ; et c’est à Auvers qu’il commence la création stupéfiante de l’art sincère et si naïvement savant qu’il nous a depuis montré.

Il est aussi difficile, aujourd’hui que les toiles du maître sont dispersées dans des collections privées, de parler de l’ensemble de son œuvre, qu’il l’était autrefois, alors qu’il ne laissait rien sortir de son atelier et vivait dans la solitude ; c’est donc bien plus de son apport personnel, de son esthétique, de sa vision, de ses tendances que l’on peut disserter.

Dès le jour que Paul Cezanne se mit en face de la nature avec le parti pris de tout oublier, il commença ces découvertes, qui désormais répandues par l’imitation superficielle, ont eu sur la compréhension contemporaine le définitif d’une révolution.

Mais tout cela se fit à son insu, car insoucieux de gloriole, de réputation, de succès, insatisfait de lui-même, le peintre s’était enfoncé dans l’absolu de son art sans plus rien vouloir entendre du dehors, poursuivant l’approfondissement occulte de son analyse, donnant avec lenteur, réflexion et puissance les coups de bêche qui devaient un jour rencontrer le filon merveilleux d’où surgirait toute splendeur.Telle est sa méthode de travail : d’abord une soumission complète au modèle ; avec soin, l’établissement de la mise en place, la recherche des galbes, les relations de proportions ; puis, à très méditatives séances, l’exaltation des sensations colorantes, l’élévation de la forme vers une conception décorative ; de la couleur vers le plus chantant diapason. Ainsi plus l’artiste travaille, plus son ouvrage s’éloigne de l’objectif, plus il se distance de l’opacité du modèle lui servant de point de départ, plus il entre dans la peinture nue, sans autre but qu’elle-même ; plus il abstrait son tableau, plus il le simplifie avec ampleur, après l’avoir enfanté étroit, conforme, hésitant.

Peu à peu l’œuvre a grandi, est parvenue au résultat d’une conception pure. Dans cette marche attentive et patiente toute partie est menée de front, accompagne les autres, et l’on peut dire que chaque jour une vision plus exaspérée vient se superposer à celle de la veille, jusqu’à ce que l’artiste, lassé, sente fondre ses ailes à l’approche du soleil, c’est-à-dire abandonne au point le plus haut où il a pu l’élever son travail ; en sorte que s’il avait pris autant de toiles qu’il a passé de séances, il résulterait de son analyse une somme de visions ascendantes, graduellement vivantes, chantantes, abstraites, harmonieuses, dont la plus surnature serait la plus définitive ; mais en ne prenant qu’une seule toile pour cette lente et fervente élaboration, Paul Cezanne nous démontre que l’analyse n’est pas son but, qu’elle n’est que son moyen, qu’il se sert d’elle comme de piédestal et qu’il ne tient qu’à la synthèse destructive et concluante. Cette méthode de travail qui est sienne, il la préconise comme la seule juste, la seule devant mener à un résultat sérieux, et condamne sans merci tout parti pris de simplification qui ne passe pas par la soumission à la Nature, par l’analyse réfléchie et progressive. Si un peintre se satisfait de peu, c’est que, selon Paul Cezanne, sa vision est médiocre, son tempérament de mince valeur.

Léonard de Vinci a émis une idée semblable dans son traité de la peinture, quand il a dit : « Le peintre à qui rien ne semble douteux ne profite guère en son étude. Quand l’ouvrage passe la portée du jugement de l’ouvrier, celui qui travaille s’avance peu ; mais lorsque le jugement surpasse l’ouvrage, cet ouvrage va toujours de plus en plus se perfectionnant si la diversité ne l’en empêche. »

Ce ne sera donc pas par la patience, mais par l’amour, qui donne la vue et le désir d’approfondir, que le peintre arrivera à la possession de lui-même et à la perfection de son art. Il faut qu’il dégage de la Nature une image qui sera à proprement parler la sienne ; et c’est seulement par l’analyse, s’il a la force de la pousser jusqu’au bout, qu’il se signifiera définitivement, abstraitement.

Les synthèses expressives de Cezanne sont de minutieuses et soumises études. Prenant la nature comme point d’appui, il se conforme aux phénomènes et les transcrit lentement, attentivement, jusqu’à ce qu’il ait découvert les lois qui les produisent. Alors, avec logique, il s’en empare, et achève son travail par une imposante et vivante synthèse. Sa conclusion, d’accord avec sa nature méridionale et expansive, est décorative ; c’est-à-dire libre et exaltée.

Mme de Staël écrit dans son livre sur l’Allemagne : « les Français considèrent les objets extérieurs comme le mobile de toutes les idées, et les Allemands les idées comme le mobile de toutes les impressions ». Paul Cezanne justifie cette opinion de Mme de Staël sur les Français, mais il sait aller jusqu’à une profondeur d’art qui n’est pas commune à nos contemporains. En bon traditionniste, il soutient que la Nature est notre point d’appui, qu’il ne faut rien tirer que d’elle seule, toutefois en se donnant la liberté d’improviser avec ce que nous lui empruntons…

Ce qu’il faut d’abord au peintre, selon Cezanne, c’est une optique personnelle, laquelle optique ne se peut obtenir qu’au contact obstiné de la vision de l’univers.

Certes il faut avoir fréquenté le Louvre, les musées, cela afin de se rendre compte de l’élévation de la Nature jusqu’à l’art. « Le Louvre est un bon livre à consulter, mais ce ne doit être encore qu’un intermédiaire ; l’étude réelle et prodigieuse à entreprendre c’est la diversité du tableau de la Nature(1). »

Sans la vision d’art, la copie de la Nature deviendrait une sottise, cela est évident ; mais il faut craindre de limiter son invention à des répétitions ou des pastiches, de perdre pied dans des abstractions ou des redites ; il faut se maintenir sur le terrain de l’analyse et de l’observation, oublier les œuvres faites pour en créer d’imprévues, tirées du sein de l’ouvrage de Dieu.

Paul Cezanne considère qu’il est deux plastiques, l’une sculpturale ou linéaire, l’autre décorative ou coloriste. Ce qu’il nomme la plastique sculpturale serait amplement signifié par le type de la Vénus de Milo. Ce qu’il nomme plastique décorative se rattache à Michel-Ange, à Rubens. L’une de ces plastiques, servile, l’autre, libre ; l’une dans laquelle le contour l’emporte, l’autre dans laquelle domine la saillie, la couleur et la fougue. Ingres est de la première, Delacroix est de la seconde.Voici quelques opinions de Paul Cezanne :

Ingres est un classique nuisible, et en général tous ceux qui, niant la nature ou la copiant de parti pris, cherchent le style dans l’imitation des Grecs et des Romains.

L’art gothique est essentiellement vivifiant, il est de notre race.

Lisons la nature ; réalisons nos sensations dans une esthétique personnelle et traditionnelle à la fois. Le plus fort sera celui qui aura vu le plus à fond et qui réalisera pleinement, comme les grands vénitiens.

Peindre d’après nature ce n’est pas copier l’objectif, c’est réaliser ses sensations.

Dans le peintre il y a deux choses : l’œil et le cerveau, tous deux doivent s’entre-aider : il faut travailler à leur développement mutuel ; à l’œil par la vision sur nature, au cerveau par la logique des sensations organisées, qui donne les moyens d’expression.

Lire la nature, c’est la voir sous le voile de l’interprétation par taches colorées se succédant selon une loi d’harmonie. Ces grandes teintes s’analysent ainsi par les modulations. Peindre c’est enregistrer ses sensations colorées.

Il n’y a pas de ligne, il n’y a pas de modelé, il n’y a que des contrastes. Ces contrastes, ce ne sont pas le noir et le blanc qui les donnent, c’est la sensation colorée. Du rapport exact des tons résulte le modelé. Quand ils sont harmonieusement juxtaposés et qu’ils y sont tous, le tableau se modèle tout seul.

On ne devrait pas dire modeler, on devrait dire moduler.

L’ombre est une couleur comme la lumière, mais elle est moins brillante ; lumière et ombre ne sont qu’un rapport de deux tons.

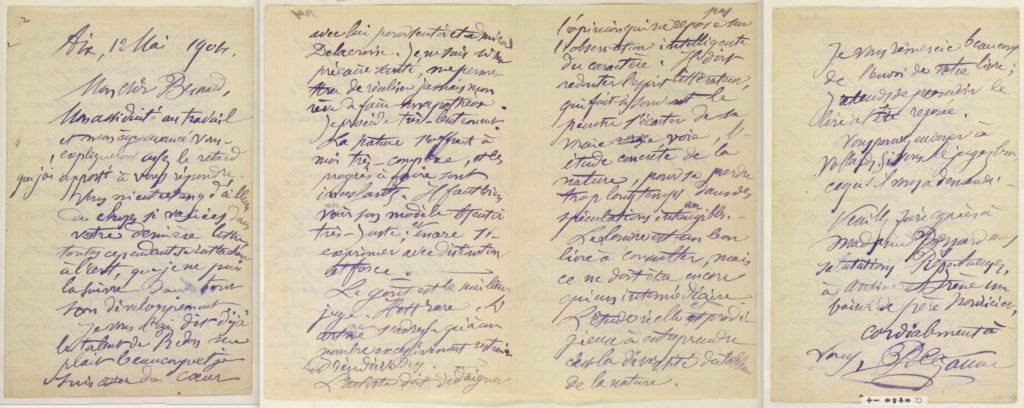

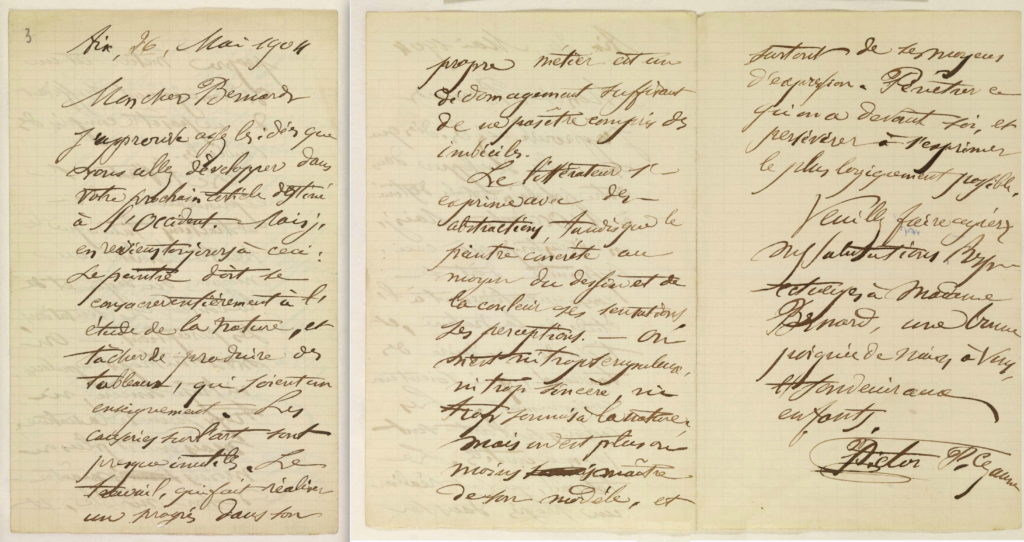

Tout dans la nature se modèle selon la sphère, le cône et le cylindre. Il faut s’apprendre à peindre sur ces figures simples, on pourra ensuite faire tout ce qu’on voudra.

Le dessin et la couleur ne sont point distincts ; au fur et à mesure que l’on peint ou dessine ; plus la couleur s’harmonise, plus le dessin se précise. Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Les contrastes et les rapports de tous, voilà le secret du dessin et du modelé.

L’effet constitue le tableau, il l’unifie et le concentre ; c’est sur l’existence d’une tache dominante qu’il faut l’établir.

Il faut être ouvrier dans son art. Savoir de bonne heure sa méthode de réalisation. Être peintre par les qualités mêmes de la peinture. Se servir de matériaux grossiers.

Il faut redevenir classique par la nature c’est-à-dire la sensation.

Tout se résume en ceci : avoir des sensations et lire la Nature.

A notre époque il n’y a plus de vrais peintres. Monet a donné une vision. Renoir a fait la femme de Paris. Pissarro a été très près de la nature. Ce qui suit ne compte pas, ne se composant que de farceurs qui ne sentent rien, qui font des acrobaties… Delacroix, Courbet, Manet ont fait des tableaux.

Travailler sans souci de personne, et devenir fort tel est le but de l’artiste, le reste ne vaut même pas le mot de Cambronne.

L’artiste doit dédaigner l’opinion qui ne repose pas sur l’observation intelligente du caractère. Il doit redouter l’esprit littéraire, qui fait si souvent le peintre s’écarter de la vraie voie : l’étude concrète de la nature, pour se rendre trop longtemps dans des spéculations intangibles.

Le peintre doit se consacrer entièrement à l’étude de la nature et tâcher de produire des tableaux qui soient un enseignement. Les causeries sur l’art sont presque inutiles. Le travail qui fait réaliser un progrès dans son propre métier est un dédommagement suffisant à l’incompréhension des imbéciles. Le littérateur s’exprime avec des abstractions tandis que le peintre concrète, au moyen du dessin et de la couleur, ses sensations, ses perceptions.

On n’est ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature ; mais on est plus ou moins maître de son modèle, et surtout de ses moyens d’expression. Pénétrer ce qu’on a devant soi, et persévérer à s’exprimer le plus logiquement possible.Tel est Cezanne, telle est sa leçon d’art. Comme on le voit, il se différencie essentiellement de l’impressionnisme, dont il dérive, mais dans lequel il ne put pas emprisonner sa nature. Loin d’être un spontané, Cezanne est un réfléchi, son génie est un éclair en profondeur. Il résulte donc que son tempérament très peintre l’a conduit à des créations décoratives nouvelles, à des synthèses inattendues ; et ces synthèses ont été en vérité le plus grand progrès jailli des aperceptions modernes ; car elles ont terrassé la routine des écoles, maintenu la tradition et condamné la fantaisie hâtive des excellents artistes dont j’ai parlé. En somme, Cezanne, par le fondé de ses œuvres, s’est prouvé le seul maître sur lequel l’art futur pourrait greffer sa fruition. Combien peu appréciées pourtant furent ses découvertes ! Considérées à tort par les uns, à cause de leur inachevé, comme des recherches sans aboutissement ; par les autres comme des étrangetés sans avenir, dues à l’unique fantaisie d’un artiste maladif ; par lui-même, devant qui un idéal d’absolu se dressait, comme mauvaises plutôt que bonnes, sans doute de dépit de s’y voir trahi (il en détruisit un grand nombre, n’en montra aucune) telle qu’elles sont, elles constituent cependant le plus bel effort vers une renaissance picturale et coloriste que, depuis Delacroix, la France ait pu voir.

Je ne crains pas d’affirmer que Cezanne est un peintre à tempérament mystique, et que c’est à tort, qu’on l’a toujours rangé dans la déplorable école inaugurée par M. Zola, qui, en dépit de ses blasphèmes contre la nature, s’était octroyé hyperboliquement le titre de naturaliste. Je dis que Cezanne est un peintre à tempérament mystique en raison de sa vision purement abstraite et esthétique des choses. Là, où d’autres se préoccupent, pour se traduire, de créer un sujet, lui se contente de quelques harmonies de lignes et de tonalités prises sur des objets quelconques, sans se soucier de ces objets en eux-mêmes ; ainsi d’un musicien, qui dédaigneux de broder sur un livret, se satisferait à plaquer des suites d’accords dont la nature exquise nous plongerait infailliblement dans un au-delà d’art inaccessible à ses habiles confrères. Cezanne est un mystique précisément par ce dédain de tout sujet, par l’absence de vision matérielle, par un goût qu’avouent ses paysages, ses natures mortes, ses portraits, le plus noble et le plus haut : le style. Et la nature même de son style confirme ce que je disais par une qualité de candeur et de grâce tout giottesque, montrent les choses dans l’essentiel de leur beauté. Prenez telle peinture du maître, elle est dans sa science et sa qualité vraiment superlatives, une leçon d’interprétation sensitive et sentimentale. Par une prise de contact, non avec notre instinct grossier, avide d’imitation, mais avec la partie contemplative de notre être, émue seulement par la mystérieuse influence des harmonies éparses dans ce monde, elle éveille le retour des sensations les plus rares éprouvées sur le divin modèle. Un mystique seul considère ainsi la beauté qui revêt le monde, plutôt qu’il ne s’emprisonne dans la matérialité de ce même monde, c’est dire qu’il est le seul à bien voir. Le vulgaire les regarde sans doute tout autrement, d’où la différence et l’inversion. Plus l’homme s’est éloigné des mystagogies, plus à coup sûr il a perdu cette pénétration dans le domaine de la splendeur et du sentiment, plus il s’est incliné vers la réalité extérieur. L’art, qui fut d’abord le langage des aspirations divines, est devenu peu à peu, à travers les siècles, comme cet homme même, factice et fourbe ; désormais il ne cherche plus à insérer dans son tissu une expression particulière de l’âme ou de la pensée, ne se plaît plus même à la beauté pure, mais se satisfait d’imitations. Il en résulte la triste catastrophe photographique que nous inflige journellement l’École des Beaux-Arts et qui obstrue à fond notre compréhension esthétique. D’autre part les vains mots d’humanité, de vitalité, de réalité, empruntés au vocabulaire d’une politique insane, et répétés à foison par des critiques patentés, achèvent de persuader à une race animalisée, que l’art progresse par l’imitation. Ces préjugés joints à d’autres qui s’élèvent de toutes parts, soit du sein d’une école officielle, soit des cénacles de jeunes gens avides de gloriole, périront tous, misérablement, anéantis avec les fronts qui les abritent. Il faut avouer sans ambages qu’en fait de peinture l’obstruction est assez générale. La démocratie montante ne sera point — tout le présage — la salvatrice des rares cerveaux qui conservent en serre, par cette hyémale époque, les fleurs d’un printemps possible. Habile à déformer, elle aura sans doute assez de bateleurs et de charlatans pour détourner l’attention vers les déliquescences qui lui sont chères, déliquescences sans charmes, anémiques, ignorantes et d’une assez dégoûtante barbarie.

Ainsi parmi les peintres qui sont grands, Paul Cezanne se peut placer comme un mystique, car c’est la leçon d’art qu’il nous donne, il voit les choses non pas par elles-mêmes, mais par leur rapport direct avec la peinture, c’est-à-dire avec l’expression concrète de leur beauté. Il est un contemplatif, il regarde esthétiquement, non objectivement ; il s’exprime par la sensibilité c’est-à-dire par la perception instinctive et sentimentale des rapports et des accords. Et puisque ainsi son œuvre confine à la musique, on peut répéter irréfragablement qu’il est un mystique, ce dernier moyen étant le suprême, celui du ciel. Tout art qui se musicalise est en chemin de son absolue perfection. Dans le langage il devient poésie, dans la peinture il devient beauté.

Ce mot de beauté, prononcé à propos de l’œuvre de Paul Cezanne, demande qu’on s’en explique. Je voudrais en ce cas qu’il soit entendu ainsi : « l’expansion absolue de l’art employé ». Certainement, dans ses portraits, par exemple, le maître peintre ne s’est guère soucié de choisir un modèle. Il a travaillé d’après la première personne de bonne volonté qui se trouvait auprès de lui, sa femme, son fils, et plus souvent des gens du peuple, un terrassier ou une laitière, de préférence à un gandin ou à quelque civilisé qu’il abhorre pour ses goûts corrompus et sa fausseté mondaine.

Ici il ne s’agit plus, bien entendu, de chercher la beauté en dehors des moyens mêmes de la peinture ; les lignes, les valeurs, le coloris, la pâte, le style, la présentation, le caractère. Nous sommes loin assurément d’une beauté convenue ou matérielle, et l’œuvre ne sera belle pour nous qu’autant que nous posséderons la sensibilité très élevée, capable de nous faire perdre de vue la chose représentée pour jouir artistement. « Il faut bien voir son modèle, sentir très juste, et encore s’exprimer avec distinction et force. Le goût est le meilleur juge. Il est rare. L’art ne s’adresse qu’à un nombre excessivement restreint d’individus. » Ce sont les propres paroles du maître, corroborées par son œuvre ; elles expriment ses préoccupations. Le goût est le sens spécial (si peu et si mal cultivé, hélas !) auquel seul il s’adresse.De la tradition, le maître se plaît à se recommander, il connaît le Louvre mieux que nul peintre, il a même trop, selon lui, regardé les vieux tableaux. Ce qu’il croit qu’on doit demander aux anciens, c’est leur façon classique et sérieuse de logiquement organiser son œuvre. La nature intervenant dans le travail de l’artiste, animera ce que la raison laisserait mort, il recommande surtout de partir de la Nature.

Théoriste, on doit l’être certes, pour entrer en possession de soi et mener à bien son ouvrage ; mais il faut l’être de ses sensations et non seulement de ses moyens. La sensation exige que les moyens soient constamment transformés, recréés, pour l’exprimer dans son intensité. Il ne faut donc pas tenter de faire entrer la sensation dans un moyen préétabli, mais mettre son génie inventif d’expressions au service de la sensation. D’une part ce serait l’école des Beaux-Arts, qui ramène tout à un moule uniforme ; tandis que de l’autre c’est le renouvellement constant. Organiser ses sensations, voici donc le premier précepte de la doctrine de Cezanne, doctrine non point sensualiste, mais sensitive. L’artiste gagnera alors en logique sans perdre en expression ; il pourra être imprévu tout en restant classique par la Nature.

A bien considérer cette doctrine, elle apparaît la plus saine, la meilleure, la plus méconnue ; elle entre en directe opposition avec ce que les officiels ont imposé et avec tout ce que les créateurs de genres (soit impressionnisme, symbolisme, divisionnisme, etc.) ont toujours tenté. Ceux-là offraient des méthodes routinières, ceux-ci des conventions scientifiques ou personnelles ; aucun d’eux une marche de conduite sûre, sauvegardant l’étude approfondie et le respect de la Nature. Certes, c’était bien commode de trouver des recettes pour devenir autre chose que pompier ; et l’école des Beaux-Arts est actuellement plus avancée dans cette route que les plus révolutionnaires des peintres d’autrefois ; mais aucun de ses élèves ne s’est rendu compte qu’il n’est qu’une doctrine d’art valable, celle qui dit au peintre : « Sens la Nature, organise tes perceptions, exprime-moi profondément et avec ordre, c’est-à-dire classiquement. »

A une heure où nous sommes débordés de gâcheurs de toile, de subtils faiseurs, depuis M. Carrière qui croit bon de se réclamer de Vélasquez, jusqu’aux dupeurs qui prétendent créer un art nouveau, la leçon de Paul Cezanne surgit comme une rédemption possible pour la peinture française.Ce grand artiste est un humble, il a compris l’ignorance et l’obstruction dévolues à ses contemporains ; il a donc clos sa porte pour se plonger dans l’absolu. Uniquement possédé par l’amour de peindre, dont sa vie subit la ténacité tyrannique et bienfaisante, il considère que le travail est une jouissance suffisante en soi pour ne point désirer l’approbation ou l’éloge. Il déteste l’esprit littéraire qui fit tant d’intrusions malsaines dans la peinture et en a défiguré la plus simple compréhension. Il ne connaît que sa toile, sa palette, ses couleurs, et certes il n’aurait jamais laissé sortir de son atelier la moindre étude, si des amateurs intelligents, mais rares, n’en avaient emporté, presque à son insu. Depuis, M. Ambroise Vollard, le sympathique expert de la rue Laffitte, a satisfait à nos désirs de connaître plus complètement l’œuvre de Cezanne, il y travaille encore de son mieux(2).

Quoi que pense d’elle le maître, trop sévère pour lui-même, elle domine toute la production contemporaine, elle s’impose par la saveur et l’originalité de sa vision, la beauté de sa matière, la richesse de son coloris, son caractère sérieux et durable, son ampleur décorative. Elle nous attire par sa croyance et sa saine doctrine, elle nous persuade de l’évidente vérité qu’elle annonce, et dans la dégénérescence actuelle s’offre à nous comme une oasis salutaire. Se rattachant par sa sensibilité raffinée à l’art gothique, elle est moderne, elle est neuve, elle est française, elle est géniale. Retiré des peintres, des mondains, des intrigants et des cabotins de notre misérable siècle, Cezanne ne laisse approcher de lui que le moins d’individus possible. L’école de la vie lui fut assez ingrate pour qu’il craigne l’intrusion. L’exemple qu’il nous donne est donc double, il est d’un homme en plus qu’il est d’un maître. Une vie simple, régulière, toute distribuée aux heures du jour pour le travail, un œil sans cesse en éveil, un esprit toujours en contemplation, voilà Paul Cezanne. Sa peinture franche, naïve, honnête, précise, dit son génie d’artiste ; son existence retirée des vanités, des glorioles, dit sa bonté et son humilité d’homme. Ce qu’il espère, c’est prouver par son œuvre qu’il est sincère et qu’il travaille au meilleur art. Bien des gloires contemporaines, orgueilleuses et stupides, tomberont, lorsque la sienne se lèvera ; alors comme chrétien et comme artiste, il assistera à la réalisation de ces paroles du Magnificat : « Les puissants seront déposés et les humbles seront exaltés. »

(1) Ce sont les propres paroles de Cezanne.

(2) M. Vollard prépare diligemment un catalogue illustré de l’œuvre de Cezanne. »

Bernard Émile, « Souvenirs sur Paul Cezanne et lettres inédites », Mercure de France, tome n° 69, n° 247, 1er octobre 1907, p. 385-404 :

« SOUVENIRS

SUR PAUL CEZANNE

ET LETTRES INÉDITESCelui qui écrit ces lignes a été pendant vingt ans de sa vie un admirateur fervent de Paul Cezanne. Alors que la méconnaissance, la malveillance et la méchanceté jalouse entouraient les œuvres de l’artiste, qu’il appelait son maître, de rires hostiles ou de silence obscur, il a déchiffré avec passion les toiles (rares alors) que l’on pouvait voir de ce peintre dans une petite boutique de la rue Clauzel, à Paris. Il était loin de s’attendre au succès retentissant qui, depuis, a fait des moindres tentatives de Paul Cezanne des ouvrages d’un intérêt spécial ; il s’indignait du mutisme de la critique, du mépris des amis et de l’ignorance des peintres, ses contemporains, simplement.

Aujourd’hui tout a changé, et la petite notice qu’il écrivit dans les « Hommes d’aujourd’hui 1 » vers 1889 et qui fut un des premiers hommages à son maître d’alors, à son initiateur dès le début, semble une bien maigre offrande au peintre dont l’influence s’est faite si multiple et si nombreuse. C’est qu’alors il était fort difficile de voir des œuvres de Cezanne, et quant à sa personne même elle semblait absolument inaccessible, perdue dans le poudroiement lointain du soleil méridional, à Aix. Tout ce que l’on en savait était raconté par le père Tanguy, le bon et généreux Breton dont la boutique était l’unique repaire, en ces temps si vite devenus passés, de la peinture de l’avenir. Donc, l’élève passionné qui parle ici n’avait point formé le projet fantastique de risquer son ignorance et sa modeste personne vers le maître dont les ouvrages lui disaient suffisamment la supériorité et la grandeur. Du moins, alors, il en jugeait ainsi. Son ferme rêve n’était point autre que de continuer celui pour lequel son admiration absolue lui ôtait la tolérance de tous les autres efforts actuels et qu’il nommera toujours avec plaisir son premier initiateur. Aussi ce ne fut que vingt ans plus tard, en 1904, que, revenant d’Égypte, et devant séjourner à Marseille, il songea à la proximité d’Aix, et s’y rendit, désireux d’accomplir enfin la visite projetée autrefois, et jamais faite par timidité et aussi (disons-le) par pauvreté.

Aujourd’hui, Paul Cezanne est mort et son élève a pris de l’âge. A la veille de la quarantaine, et après beaucoup de fatigues pour découvrir le meilleur art, il se trouve moins novice, moins innocemment persuadé de ce qu’il admirait autrefois. Il croit surtout à un art complet, traditionnel, faisant abstraction des recherches curieuses. Il vise à la vie, à la réalisation du vrai, car il sait, pour avoir vu Michel-Ange, Raphaël, Titien, Rubens, Rembrandt dans la majesté de leurs ensembles que : l’art est une imitation du naturel dans une invention.

Il sait que, sous la vie seulement, habite l’âme et que toute théorie, toute abstraction dessèchent lentement l’artiste, et aussi sûrement que l’habileté manuelle ou exercice sans inspiration du métier. Appuyée sur les immuables méthodes qui ont constitué dès le début l’art même, il se méfie des paradoxes et des jeux de l’intelligence, même géniale, qui peut n’être qu’un apport dissolvant dans le patrimoine ancestral.

Réaliser, tout est là. Et c’est Cezanne qui le lui disait, alors que déjà l’Italie, la Flandre et l’Espagne le lui avaient bien persuadé. L’œuvre, en effet, compte non pas par ses intentions, mais par sa réalisation. Son but n’est pas ici d’analyser l’œuvre entière de Paul Cezanne, ni même de prononcer un verdict pour ou contre elle, comme hélas ! il nous est donné si souvent d’en entendre par des peintres bien à plaindre. Le respect qu’il porte à la mémoire de son vieux maître ne l’y autorise nullement. Ce qu’il a admiré en lui ; le don étonnant de l’originalité, de la force dans l’ensemble, du chant chromatique, du style, il persiste, à le regarder avec plaisir et comme une manifestation captante. Ce sur quoi il se croira autorisé à parler, c’est sur l’influence assez généralement déformée qu’exerça cette œuvre le jour de son succès. Il s’efforcera de démontrer que le plus grand nombre des imitateurs n’a connu ni pénétré la sagesse du peintre qu’il avait en vue de qualifier son maître ; erreur qui a en grande partie causé l’avortement de ce que sa tendance pouvait avoir d’honnête, de régénérateur, de bienfaisant, et fait croire l’original dénué des qualités qu’il possédait à un très haut point. La mise à jour des idées de Cezanne aidera à cette connaissance et sauvegardera au moins son apport, en condamnant l’avatar monstrueux qu’il a subi dans des mains plutôt ennemies qu’amies.

En outre, l’auteur de ces souvenirs espère dire, par un mémoire presque journalier d’une existence mêlée avec celle de Paul Cezanne durant un mois, ce qu’était l’homme dont la, physionomie reste si voilée ou si déformée par ceux qui ― rarement ― l’approchèrent. Sans prétendre tout dire, il espère dire beaucoup, car c’est là un cœur qu’il a senti, une nature qu’il a aimée. Quelle que soit son affection, aujourd’hui plus grande encore peut-être pour l’homme que pour l’artiste, il dessinera son caractère, inégal, bizarre, tourmenté, dont le fond était la bonté, et que la misanthropie avait fini par dominer, comme il advient généralement à ceux qui n’ont rencontré que la malice, l’intérêt et la méchanceté de ce monde.I

L’ARRIVÉE À AIXAprès une assez belle traversée, nous étions arrivés à Marseille en février 1904. Cette ville était inondée d’un soleil qui tentait de continuer l’illusion de l’Égypte, dont nous venions. L’idée me hanta de nous fixer au moins un mois dans le midi, afin d’attendre que le froid s’apaisât avant de remonter vers le nord. Comme nous étions dans un restaurant, mangeant une exquise bouillabaisse, gloire de ce pays, le garçon nous annonça, je ne sais plus à quel propos, qu’un tramway électrique venait d’être installé entre Aix et Marseille. Ce nom d’Aix éveilla en moi le souvenir de mon vieux maître, peintre dont je ne connaissais que les ouvrages et dont mes premiers essais dans l’art avaient tiré leur leçon. Ayant appris qu’il n’y avait que deux heures de voyage de Marseille à Aix, je résolus d’employer la journée du lendemain à une visite chez Paul Cezanne.

Le lendemain, en effet, dès 7 heures du matin, muni de la notice que j’avais publiée aux « Hommes d’aujourd’hui » chez l’éditeur Vanier, vers 1889, j’abordai le fameux tramway et j’y pris place pour Aix. Mes appréhensions étaient grandes, je ne savais pas l’adresse de Paul Cezanne, et je ne connaissais personne qui la sût. Il est vrai que j’avais pensé qu’un peintre devenu quasi célèbre à Paris devait être quelque peu répandu dans son pays ; mais j’avais en vain questionné déjà quelques personnes à Marseille, exhibant, comme pièce propre à éclairer la mémoire, ma notice ornée d’un portrait de Paul Cezanne par Camille Pissarro. On retournait ma feuille dans tous les sens, et toujours la réponse était négative. D’ailleurs je m’apercevais bien que l’image du personnage, habillé en paysan et de mine rébarbative, ne pouvait nullement enorgueillir quiconque de le connaître ou de savoir seulement son nom.

Il n’y eut pas dans le tramway de Marseille à Aix une personne que je ne passai au crible de mes questions ; elles étaient invariables. ― « Vous habitez Aix ? depuis longtemps ?… » Puis rassemblant tout mon courage « Y connaissez-vous un grand peintre, célèbre à Paris aujourd’hui, l’honneur de sa ville : Paul Cezanne ? » Mais la réponse restait négative, après une révision du plafond de la voiture par les yeux du questionné. Le conducteur lui-même ignorait absolument le nom de Paul Cezanne et fut incapable de me donner aucune indication, quoique je lui eusse fourni force explications et montré longuement l’effigie dessinée par Pissarro. Ce qui fait qu’étant arrivé au lieu de destination je me résolus à demander simplement la route de la cathédrale.

La petite ville d’Aix, avec son Cours spacieux planté de beaux arbres, ses fontaines d’eau chaude s’épanchant dans des vasques moussues, ses hôtels aux cariatides classiques, ses façades silencieuses et aristocratiques, me fit une excellente impression. Il me semblait que l’âme de mon vieux maître y répandait une atmosphère de sympathique intimité. Après des ruelles tortueuses, une station devant l’hôtel de ville et son beffroi, j’arrivai à la cathédrale. Là, des saints d’une naïveté grossière, sous laquelle se cachait presque un aveu de foi, me firent de suite penser à Cezanne. C’était comme un reflet de cette bonhomie qu’il a souvent dans ses portraits d’hommes du peuple. Ces saints, je ne sais pour quelle raison, me le rendaient presque présent, ce pourquoi ne le rencontrant pas là, je me remis à questionner les rares passants qui troublaient d’un rythme de pas la solitude de ce lieu. Les réponses continuèrent à être négatives. Personne, à Aix même, ne connaissait, ou ne semblait connaître Paul Cezanne. Je me désespérais déjà, lorsqu’un ouvrier vint stationner sous le porche que je regardais, et se mit à suivre mon exemple, c’est-à-dire à consulter comme moi les vieux saints naïvement grotesques du seuil. Je le questionnai, mais il ne put me répondre plus que les autres ; puis se ravisant il me dit : « En dernier recours vous pouvez aller à la mairie ; si ce monsieur est sur la liste des électeurs on vous donnera son adresse. » Ignorant de toute formule administrative, je n’avais pas songé à cet expédient si simple. Je remerciai cet intelligent passant, et je me rendis à la mairie d’Aix. Elle était à deux pas, et j’étais passé devant en montant à la cathédrale. Là, immédiatement, je sus que « M. Cezanne Paul était né à Aix en Provence, le 19 janvier 1839, et qu’il habitait rue Boulegon, 25 ».

Je me rendis de suite à l’adresse indiquée ; c’était une maison de la plus simple apparence, un atelier la terminait. De chaque côté de la porte pendaient des sonnettes. Je lus sur une plaque : PAUL CEZANNE. C’était là. Enfin, vingt années de désir allaient trouver leur satisfaction ! Je sonnai prudemment, la porte s’ouvrit d’elle-même et je me trouvai dans un corridor très gai, par ses vitres montrant un jardin ensoleillé et des murs tapissés de lierre. Un large escalier était devant moi ; je commençai à le gravir. J’avais à peine monté quelques marches qu’un vieillard le tourna, se présentant de face à ma vue. Il était couvert d’une ample pèlerine et avait une sorte de carnier à son côté ; sa marche était pénible et lourde, il s’inclinait vers le sol. Quand je fus auprès de lui, je lui demandai, croyant bien qu’il était mon vieux maître, mais incertain de la ressemblance avec le portrait de Pissarro : « M. Paul Cezanne, s’il vous plaît ? »Alors il fit un pas en arrière, se campa, tira son chapeau jusqu’à terre, et découvrant un front chauve et un visage de vieux général dit : « Le voilà! Que lui voulez-vous ? »

Je lui expliquai le but de ma visite, je lui dis mon admiration longue et ancienne, mon désir de le connaître, les difficultés de sa rencontre, enfin mon arrivée du Caire. Il parut fort surpris de tout cela, puis il conclut :

« Alors vous êtes un confrère ? » ― Je déclinai ce titre vis-à-vis de l’âge et du talent que j’avais sous les yeux. « Pas de tout cela, me dit-il, vous êtes peintre, n’est-ce pas, donc vous êtes un confrère. » L’accent était plein de douceur quoique fort décidé ; en outre le méridionalisme de la prononciation faisait sauter bizarrement les syllabes, mettait un peu de risible à cette paternelle bonhomie. M’ayant redemandé mon nom, il s’écria :

« Ah ! vous êtes Émile Bernard C’est vous qui avez. Écrit sur moi. Vous faites donc des biographies ? Mon ami Paul Alexis m’a envoyé cela dans le temps. C’était Signac qui le lui avait passé. Comme je m’étais informé de vous, on m’avait répondu : C’est un homme qui fait des biographies. Mais vous êtes peintre, n’est-ce pas ? » C’est ainsi que d’agréables confrères vous font des réputations singulières. Je n’ai rien à dire à cela, quoique Cezanne y perdît de savoir de suite l’unique vérité : que j’étais alors son plus fervent admirateur et son défenseur acharné, ― en outre ― ce qui l’eût beaucoup plus intéressé : son élève.

Cependant toute cette conversation avait lieu sur l’escalier et mon vieux maître semblait être en route pour le travail ; je lui exprimai mon désir de le voir quelques heures et je lui demandai la permission de le mener jusque sur place. « J’allais au motif, me dit-il, allons-y ensemble. »

Dans la rue des gamins se moquaient de lui et lui jetaient des pierres, je les écartai. Pour ces enfants l’allure de brigand qu’avait Cezanne était une autorisation au sarcasme. Il devait leur apparaître comme une sorte de « père fouettard ». Je souffris bien souvent, plus tard, des méchancetés que les petits gamins d’Aix semaient sur son passage et des espiègleries dont il était le but.

Nous marchâmes longuement en causant :

« Alors vous n’êtes pas qu’un faiseur de biographies ?… Vous êtes un peintre !… » Il avait du mal à s’en persuader, car il y avait vingt ans qu’il le croyait. Nous sortîmes de la ville après avoir passé devant la cathédrale, là je lui avais dit : « Ces saints m’ont parlé de vous. ― Oui, me répondit-il, je les aime bien. C’est un vieux tailleur de pierres d’ici qui les à faits, voici longtemps ; il est mort. » Au sommet d’une côte, une maison neuve présentait sa face surmontée d’un fronton grec.

« Voilà mon atelier, me dit-il mystérieusement, là, personne n’entre, que moi ; mais puisque vous êtes un ami, nous irons ensemble » Il ouvrit un portail de bois, nous pénétrâmes dans un jardin dont la pente allait se perdre dans un ruisseau ; il poudroyait d’oliviers, au fond quelques sapins. Sous une grosse pierre il prit une clef et ouvrit la maison neuve et silencieuse, que le soleil semblait cuire. A droite, sitôt dans le corridor, une pièce était béante, un paravent [R 1, 2, 3] fort ancien m’y attira :

« J’ai joué bien souvent dans ce paravent avec Zola, me dit-il. Tenez, nous en avons même gâté les fleurs. » C’était une réunion de châssis peints de grands feuillages et de scènes champêtres ; il y avait de ci, de là des floraisons. Mais la main qui avait orné cet accessoire était habile, italienne presque. « Voilà la peinture, me dit Cezanne, ce n’est pas plus difficile que cela. Il y a là tout le métier, tout. » Sur la cheminée de la pièce un buste était commencé, en terre rouge ; il voulait représenter Cezanne : « C’est Solari qui fait ça, un pauvre diable de sculpteur, un ami de toute ma vie. Je lui ai toujours dit qu’il se foutait dedans avec son École des Beaux-Arts ; il m’a supplié de le laisser faire. Je lui ai dit : « Tu sais je n’ai pas le goût de la pose. Viens si tu veux dans la chambre d’en bas ; je travaille en haut. Quand tu me verras, observe, et fais ton affaire. » Il a fini par lâcher en laissant cette ordure ; c’est désespérant. » Alors il saisit le petit buste et le porta dans le jardin ; puis là, le cognant furieusement du pied sur une dalle, il s’écria : « C’est idiot à la fin ! » et il le brisa. Séparée de son pied, l’avortée effigie roula dans les cailloux, sous les oliviers, où elle resta tout le temps que je fus à Aix, achevant de se fendre au soleil.

Nous ne montâmes pas à l’atelier. Cezanne prit un carton dans le. vestibule et me mena « sur le motif » C’était à deux kilomètres encore, en vue d’une vallée, au pied de la Sainte- Victoire, montagne hardie qu’il ne cessait de peindre à l’eau et à l’huile et qui le remplissait d’admiration. « Dire que ce cochon de Menier est venu ici, exclamait-il, et qu’il voulait en tirer du savon pour le monde entier ! » Là-dessus il commença à me dire ses idées sur le monde actuel, l’industrie et le reste : « Ça va mal, me murmurait-il avec un œil furieux… C’est effrayant la vie ! » Je le laissai sur le motif, afin de ne point gêner son travail, et retournai à Aix, déjeuner. Quand je vins le reprendre il était quatre heures du soir. Après avoir reporté son carton il voulut me conduire au tramway et me fit promettre de revenir le lendemain, déjeuner avec lui. Je le fis avec d’autant plus de plaisir que je sentais que mon vieux maître était devenu mon ami.II

NOTRE ÉTABLISSEMENT A AIXLe lendemain j’arrivai à Aix de fort bonne heure avec la résolution de louer pour un mois dans une famille du pays. Je visitai divers lieux et je me fixai sur le choix d’une fort belle pièce à l’allure ancienne, desservie par une cuisine. Il y avait une cheminée fort large, des panneaux du xviiie siècle et une armoire-placard pleine de vaisselle que l’on devait explorer au moyen d’une échelle. J’ai toujours eu dans le regard une gravure du temps de Louis XV, chaque fois que j’ai vu cette armoire ouverte ; je me représentais une soubrette élégante, comme les dessinèrent les peintres de ce temps, dans cette haute porte aux moulures compliquées, parmi ces compotiers et ces plats de porcelaine fine aux transparences japonaises. Je signai un contrat et je quittai, fort satisfait, Mme de S…, qui avait consenti à me louer. En attendant qu’il fût onze heures j’allai au Musée, mais je le trouvai fermé et je repris le chemin de la cathédrale pour en visiter l’intérieur. Je fus surtout ravi par les tapisseries flamandes dont se décore le chœur, les grandes armoires contenant les précieuses peintures de Nicolas Froment étant fermées. Je remarquai aussi un autel surmonté d’un groupe gothique avec la Tarasque, et un baptistère d’une fort belle architecture.

A onze heures, je sonnais de nouveau rue Boulegon. La porte à peine ouverte, une femme d’environ quarante ans, assez corpulente et de mine aimable se pencha sur la rampe de l’escalier et me cria de monter, sitôt mon nom décliné. C’était au second. L’appartement était modeste, la pièce où Cezanne m’attendait était tapissée de papier à dessins démodés, petite, occupée presque en entier par une table, un poêle où brûlait du bois coupé en petites bûches. A peine fus-je arrivé que Cezanne dit : « Madame Brémond, servez-nous, s’il vous plaît. » Alors la personne qui m’avait reçu se mit en devoir d’apporter les plats. La conversation de la veille fut reprise et je pus à mon aise mieux voir mon vieux maître. Il était bien fatigué pour son âge, malade du diabète, astreint à des abstentions de mets et asservi à des potions et des régimes. Ses yeux étaient enflés et rouges, ses traits boursouflés et son nez légèrement violacé. Nous parlâmes de Zola, dont l’affaire Dreyfus avait fait l’homme du jour : « C’était une intelligence fort médiocre, me dit Cezanne, et un ami détestable ; il ne voyait que lui ; c’est ainsi que L’Œuvre, où il a prétendu me peindre, n’est qu’une épouvantable déformation, un mensonge tout à sa gloire. Quand j’arrivai à Paris pour faire des images de Saint-Sulpice ― puisque ma naïveté d’alors ne me faisait pas ambitionner plus et que j’avais été élevé pieusement, ― je retrouvai Zola à Paris. Il avait été mon camarade de collège, nous allions jouer ensemble au bord de l’Arc et il faisait des vers. J’en inventais aussi, des latins et des français. J’étais plus fort que lui en latin et j’avais composé dans cette langue une pièce entière. Alors on faisait encore de bonnes humanités. » Là dessus la conversation déviait sur les négligences de l’éducation moderne, puis, après des citations d’Horace, de Virgile, de Lucrèce, Cezanne se remettait au fil de son discours : « Donc, lorsque j’arrivai à Paris, Zola, qui m’avait dédié la Confession de Claude, ainsi qu’à Bail, un camarade mort, me présenta à Manet. Je fus très épris de ce peintre et de son bon accueil, mais ma timidité naturelle m’empêcha de fréquenter beaucoup chez lui. Zola lui-même, au fur et à mesure qu’il établissait sa réputation, devenait féroce et semblait me recevoir comme par complaisance ; si bien que je me dégoûtai de le voir ; et je fus de longues années sans le rechercher. Un beau jour je reçus l’Œuvre. Ce fut un coup pour moi, je reconnus son intime pensée sur nous. En définitive, c’est là un fort mauvais livre et complètement faux. » Cezanne se versait et me versait du vin ; la conversation arriva sur ce liquide : « Voyez-vous, me dit-il, le vin a nui à beaucoup d’entre nous. Mon compatriote Daumier en buvait trop : quel grand maître il aurait pu faire sans cela ! »

Après le repas nous allâmes à l’atelier hors la ville, il m’introduisit enfin parmi ses tableaux, dans sa propre salle de travail ; c’était une grande pièce peinte à la colle, en gris, prenant le jour sur le nord, par un éclairage à hauteur d’appui. Il me parut que cette prise de jour était fort gênante, parce qu’elle donnait le reflet sur toutes les choses qu’il peignait de quelques arbres et d’une roche. Il me dit : » On ne peut plus, rien obtenir de personne. J’ai fait bâtir ici à mes frais et l’architecte n’a jamais voulu suivre ce que je désirais. Je suis un timide, un bohème, me criait-il, on se moque de moi. Je n’ai pas de force de résistance. L’isolement, voilà ce dont je suis digne. Au moins, ainsi, personne ne me met le grappin dessus. » En disant cela, il singeait cet imaginaire ustensile avec sa vieille main et ses doigts crispés.

Il était à l’ouvrage d’une toile représentant trois têtes de mort sur un tapis d’Orient. Il y avait un mois qu’il y travaillait tous les matins, de six heures à dix heures et demie. Car telle était sa règle de vie : il se levait très tôt, allait à son atelier en toute saison, de six heures à dix heures et demie, revenait à Aix manger, et repartait, aussitôt après, au motif ou paysage, jusqu’au soir à cinq heures. Ensuite il soupait et se couchait immédiatement. Je l’ai vu parfois si fatigué de son travail qu’il ne pouvait plus causer ni rien entendre. Il se mettait au lit dans un état de coma inquiétant ; le lendemain il n’y paraissait plus.

« Ce qui me manque, me disait-il devant ses trois têtes de mort [Trois crânes sur un tapis d’Orient, R 824], c’est la réalisation. J’y arriverai peut-être, mais je suis vieux et il se peut que je meure sans avoir touché à ce point suprême : Réaliser ! comme les Vénitiens. » Puis il retombait à cette idée souvent exprimée par lui plus tard : « Je voudrais être reçu au salon de Bouguereau. Je sais très bien que ce qui fait obstacle, c’est que je ne réalise pas assez ; l’optique n’y est pour rien. » Évidemment, il ne pouvait que trouver mauvais le maître des ateliers à la mode ; mais l’idée qu’il exprimait avait sa parfaite justesse, l’originalité ne fait pas obstacle à la compréhension d’un artiste, c’est l’imperfection de son ouvrage. Cela est tellement évident que les grands maîtres ne manquent jamais d’originalité, et que la main-d’œuvre chez eux est d’autant plus parfaite qu’ils sont plus personnels. Le grand écueil de l’art, c’est cette répartition exacte de l’imitation par rapport à l’originalité ; l’imitation satisfait tous les hommes, tandis que l’originalité seule, dépourvue de cette puissance, reste une curiosité sans vie, ne passionnant que de rares artistes. Le point capital est le lien étroit de la nature, de la création individuelle et des règles de l’art.

Cezanne était une intelligence passionnée de nouveauté, ses moyens avaient le mérite de n’être qu’à lui seul, mais sa logique en avait, à son insu, compliqué tellement les rouages que son travail devenait extrêmement pénible et comme paralysé. Sa nature était pourtant plus libre qu’il ne le pensait ; il s’asservissait à force de recherches. L’idée de beauté n’était pas en lui, il n’avait que celle de vérité. Il insistait sur la nécessité d’une optique et d’une logique. Il y avait une extrême volonté dans ce cerveau, qui endiguait peu à peu les dons spontanés jusqu’à faire croire à une impuissance ; mais il n’était pas un impuissant. Trop bien doué, il allait trop loin dans la réflexion et la raison d’agir. S’il avait agi sans tant de doutes sur ce qui pouvait être le mieux, il n’eût pas été à l’absolu, il eût peut-être cessé d’être un cas, mais il nous aurait donné des pages magistrales.

C’est ainsi que je le vis peiner, durant tout le mois que je fus à Aix, sur ce tableau des têtes de mort, que je considère comme son testament [R 824]. Ce tableau a changé de couleur et de forme presque chaque jour, et quand j’arrivai dans son atelier on eût pu cependant le retirer du chevalet comme un ouvrage suffisant. Véritablement son mode d’étude était une méditation le pinceau à la main.

Il y avait encore, sur un chevalet mécanique qu’il venait de faire installer, une grande toile de femmes nues se baignant, qui était dans un état complet de bouleversement. Le dessin m’en parut assez difforme. Je demandai à Cezanne pourquoi il ne prenait pas de modèles pour faire ses nus. Il me répondit qu’à son âge on avait le devoir de s’abstenir de dénuder une femme pour la peindre, qu’il lui serait permis à la rigueur de s’adresser à une personne de cinquante ans, mais qu’il était à peu près sûr qu’à Aix il ne la trouverait pas. Il alla vers des cartons et me montra des dessins qu’il faisait à l’atelier Suisse, dans sa jeunesse. « Je me suis toujours servi de ces dessins, me dit-il, cela n’est guère suffisant, mais il faut bien à mon âge. » Je devinai qu’il était esclave d’une extrême convenance et que cet esclavage avait deux raisons, l’une qu’il se méfiait de lui-même vis-à-vis des femmes ; l’autre, qu’il avait des scrupules religieux et un vrai sentiment que ces choses ne peuvent se faire, dans une petite ville de province, sans scandaliser. Au mur de l’atelier je remarquai, outre des toiles de paysage qui séchaient sans châssis, des pommes vertes sur une planche (quel est le jeune peintre qui aujourd’hui n’a pas fait des pommes imitées de celles-là ?), la photographie de l’Orgie Romaine de Thomas Couture, une petite peinture d’Eugène Delacroix, Agar dans le désert, un dessin de Daumier et un de Forain. Nous parlâmes de Couture. Je fus surpris de le trouver très admirateur de ce peintre. Il avait raison, j’ai reconnu depuis que Couture était un vrai maître et qu’il avait formé d’excellents élèves : Courbet, Manet, Puvis. Ce qui lui plaisait encore là, c’était cette fameuse réalisation dont j’allais entendre parler durant tout un mois.

La conversation ayant tourné vers le Louvre, nous nous mîmes sur les Vénitiens. Son admiration de ce côté était absolue. Véronèse encore plus que Titien le passionnait. Je fus surpris de découvrir qu’il aimait moins les primitifs ; d’ailleurs il concluait toujours que quelque bon livre que fût le Louvre, il valait mieux s’en remettre à l’étude de la nature. Ce jour-là encore, il alla travailler à son aquarelle de la Sainte-Victoire ; je restai près de lui. Sa méthode était singulière, absolument en dehors des moyens habituels et d’une excessive complication. Il commençait par l’ombre et avec une tache qu’il recouvrait d’une seconde plus débordante, puis d’une troisième, jusqu’à ce que toutes ces teintes, faisant écrans, modelassent, en colorant, l’objet.

Je compris de suite que c’était une loi d’harmonie qui guidait son travail et que toutes ces modulations avaient une direction fixée d’avance, dans sa raison. Il procédait en somme comme ont dû l’observer les tapissiers anciens, faisant se suivre les couleurs apparentées jusqu’à ce qu’elles rencontrassent leur contraste dans l’opposition ; mais je sentis de suite qu’un pareil travail appliqué à la nature créait comme une contradiction, car toute formule de raison se plie bien plus librement et plus facilement à une création qu’à la nature même. Il eût fallu, pour suivre la nature avec la naïveté d’un enfant, n’avoir aucun parti-pris, agir sans délibération, observer et enregistrer sans plus. Or, sa méthode n’était point cela ; généralisant des lois, il en avait tiré des principes qu’il appliquait par une sorte de convention ; de telle manière qu’il ne faisait qu’interpréter, et non copier ce qu’il voyait. Son optique était donc bien plus dans sa cervelle que dans son œil. Tout cela je l’avais constaté sur ses toiles depuis bien des années ; mais me trouvant sur le naturel avec lui, je pus en acquérir la preuve décisive. En somme, ce qu’il faisait sortait absolument de son génie et s’il avait eu l’imagination créatrice, il eût pu se dispenser d’aller au paysage ou de poser de la nature morte devant lui ; mais il était dépourvu de cette imagination qui a distingué les plus grands maîtres ; ce qui faisait sa seule force était son intelligence unie à son goût.

« J’ai loué à Aix pour un mois, lui dis-je, pendant qu’il lavait avec soin et réflexion son aquarelle. ― Où donc ? demanda-t- il. ― Chez Mme de S. rue du Théâtre. » Il se trouva que c’étaient de ses amis. Il me fit l’éloge de cette maison.

Le soir je repris le tramway de Marseille, où mon cher maître me reconduisit encore. C’était l’heure du dîner et Mme Brémond, sa gouvernante, devait s’impatienter de ne pas le voir rentrer. Je lui promis de revenir le visiter sitôt que nous serions installés, « car, lui dis-je, je viens surtout pour vous ». Il me serra la main et s’enfuit vers son souper, pendant que le tramway s’ébranlait. Je le vis encore, sa pèlerine au vent, tourner, une rue.III

VIE EN SOCIÉTÉ À L’ATELIER ET CHEZ NOUSDeux jours après nous étions installés dans l’appartement que nous avait loué Mme de S… Cezanne nous avait invités chez lui dès notre arrivée, et m’avait offert, à son atelier hors la ville, la pièce du bas où se trouvait le paravent [R 1, 2, 3] ; mais, craignant de le déranger, je ne m’y étais pas rendu ; cela parce qu’un après-midi qu’il m’avait conduit dans son propre atelier, j’avais remarqué qu’après avoir disposé sa toile sur le chevalet et préparé sa palette il attendait que je m’en allasse. Et à cette question : « Je vous dérange, sans doute ? » il avait répondu : « Je n’ai jamais souffert que l’on me regarde travailler, je ne veux rien faire devant quelqu’un. » Il m’avait ensuite narré l’histoire des curiosités locales. Des gens qui se raillaient de lui, ayant su par les journaux ses succès à Paris, l’avaient recherché, avaient voulu rentrer dans sa vie et se mêler de son travail. « Ils croient, disait-il, en faisant de terribles yeux, que j’ai un truc et ils veulent me le chiper ; mais je les ai tous éconduits ; et pas un, pas un (et il devenait de plus en plus furieux) ne me mettra le grappin dessus. »